ГЛАВА 3 ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ. Заболевания глотки labor recedet, bene factum non abscedet. Трудности уйдут, а благое дело останется

Скачать 1.38 Mb. Скачать 1.38 Mb.

|

|

3.2. КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ГЛОТКИ Глотка, являясь частью пищепроводного и дыхательного путей, участвует в следующих жизненно важных функциях: акт приема пищи (сосание и глотание), дыхательной, защитной, резонаторной и речевой. Прием пищи в первые месяцы жизни ребенка возможен лишь с помощью двигательного акта сосания. При сосании органами полости рта создается отрицательное давление в пределах 100 мм рт.ст., благодаря чему жидкость втягивается в полость рта. Мягкое нёбо в момент сосания оттягивается книзу и сближается с корнем языка, закрывая полость рта сзади, что позволяет дышать носом. После насасывания жидкости в ротовую полость прерывается сосание и дыхание и происходит акт глотания, затем возобновляется дыхание, и жидкость вновь насасывается в полость рта. У взрослых после пережевывания формируется пищевой комок в области корня языка. Возникающее при этом давление на корень языка вызывает акт глотания - сжиматели глотки сокращаются в виде перистальтики, мышцы мягкого неба и нёбных дужек. Глотание - сложный координированный рефлекторный акт, обеспечивающий продвижение пищи из полости рта в пищевод. В акте глотания участвуют мышцы языка, глотки и гортани, движение которых происходит согласованно и в определенной последовательности. В акте глотания различают три фазы, следующие одна за другой без перерыва: ротовую - произвольную, глоточную - непроизвольную (быструю) и пищеводную - непроизвольную (медленную). Первая фаза акта глотания произвольная - подъемом языка пищевой комок продвигается за передние дужки - находится под контролем коры головного мозга и осуществляется благодаря импульсам, идущим из коры к глотательному аппарату. Вторая фаза - продвижение пищевого комка по глотке к входу в пищевод - непроизвольная, является безусловным рефлексом, возникающем при раздражении рецепторов мягкого нёба и глотки. Поражение рецепции слизистой оболочки верхнего отдела глотки может нарушить акт глотания, так как прерывается рефлекторная дуга. Такое явление можно наблюдать при сильной анестезии слизистой оболочки глотки. В начале второй фазы гортань поднимается, надгортанник прижимается к корню языка и опускается, закрывая вход в гортань; черпаловидные хрящи сближаются, так же как и вестибулярные складки, суживая вестибулярный отдел гортани. В результате сокращения мышц нёб- ных дужек, верхнего сжимателя глотки пищевой комок продвигается в среднюю часть глотки. В этот же момент мягкое нёбо поднимается и оттягивается назад, прижимается к задней стенке глотки, тем самым отделяя носоглотку от ротоглотки. В среднем отделе глотки средний и нижний сжиматели охватывают пищевой комок и продвигают его книзу. Благодаря подъему гортани, подъязычной кости и глотки продвижение пищевого комка облегчается. Третья фаза - непроизвольная, длительная - приближение пищевого комка к входу в пищевод вызывает рефлекторное открытие входа в пищевод и активное продвижение комка по пищеводу благодаря перистальтическому сокращению его мускулатуры. После освобождения глотки от пищевого комка восстанавливается исходное положение. Продолжительность акта глотания 6-8 с. Акт приема пищи воздействует на многие

физиологические функции в организме: дыхание, кровообращение, газообмен. Механизм проглатывания жидкости несколько иной. Благодаря сокращению мышц дна полости рта, языка и мягкого нёба в полости рта создается настолько высокое давление, что жидкость впрыскивается в расслабленный верхний отдел пищевода и достигает входа в желудок без участия сжимателей глотки и мышц пищевода. Этот процесс длится 2-3 с. На передней и задней поверхностях слизистой оболочки мягкого нёба, задней стенке глотки, язычной поверхности надгортанника имеются рассеянные вкусовые рецепторы, благодаря которым глотка выполняет вкусовую функцию. Имеется четыре вида вкусовых ощущений: 1) сладкий, 2) кислый, 3) соленый и 4) горький. Вкусовые раздражения передаются барабанной струной (chorda tympani), языкоглоточным (n. glossopharyngeus) и блуждающим (n. vagus) нервами. У детей поверхность распространения вкусовых ощущений более обширна, чем у взрослых. Речевая функция глотки состоит в резонировании звуков, возникающих в гортани. Формирование тембра голоса происходит в полостях гортани, глотки, носа, околоносовых пазух и рта. Гортань создает звук определенной высоты и силы. Образование гласных и согласных звуков происходит в основном в ротовой и в меньшей степени в глоточной полостях. При произнесении гласных звуков мягкое нёбо отгораживает носоглотку от полости рта, согласные звуки произносятся при опущенном мягком нёбе. Высота голоса и его тембровая окраска зависят не только от подвижной части резонаторов. Во многом эти свойства определяются формой и размерами твердого нёба. Врожденные дефекты твердого нёба, возникновение в полости носа и носоглотки патологических процессов (аденоиды, полипы, новообразования, отек слизистой оболочки, парезы и параличи мягкого нёба и др.) приводят к патологическому изменению тембра голоса - гнусавости (rhinolalia) и искаженному произнесению звуков речи. Различают два вида гнусавости - открытую (rhinolalia aperta) и закрытую (rhinolalia clausa). При открытой гнусавости носоглотка и ротоглотка полностью не разобщаются, и между ними образуется широкая щель, через которую основная струя воздуха направляется в полость носа. Открытая гнусавость наблюдается при врожденных

незаращениях твердого и мягкого нёба, дефектах твердого и мягкого нёба, укорочении мягкого нёба, парезах и параличах мягкого нёба. При выключении носового резонатора развивается закрытая гнусавость. Она наблюдается при аденоидах, рубцовом сращении мягкого нёба с задней стенкой глотки, новообразованиях, хоанальных полипах. В дыхательной функции глотки участвуют все ее отделы. При спокойном дыхании через нос нёбная занавеска свободно свисает вниз, касаясь корня языка, в результате чего ротовая полость отделяется от полости глотки. Однако при нарушении проходимости носа дыхание происходит через рот, нёбная занавеска поднимается, язык уплощается и опускается, пропуская воздушную струю. Расслабление во время сна мускулатуры глотки, мягкого нёба и языка является основной причиной храпения (ронхопатии), которое обычно наблюдается у лиц с утолщенным мягким нёбом и удлиненным нёбным язычком, при отсутствии глоточного рефлекса и резком снижении тонуса мышц нёбного язычка и мягкого неба, а также у лиц, употребляющих алкоголь и много курящих. Возникновению храпа способствует нарушение носового дыхания, например вследствие образования полипов носа, при аденоидах, искривлении перегородки носа, повышении массы тела у людей с короткой и толстой шеей и др. Защитная функция глотки выражается в том, что при попадании в нее инородного тела или резко раздражающих веществ (химические и термические воздействия) происходит рефлекторное сокращение мускулатуры глотки, просвет ее суживается, что задерживает более глубокое проникновение раздражающего вещества. Одновременно расслабляются мышцы, расположенные выше инородного тела, что способствует его выталкиванию наружу. В глотке воздух продолжает после полости носа согреваться и очищаться от пыли, которая прилипает к слизи, покрывающей стенки глотки, и вместе с ней удаляется отхаркиванием или проглатывается и обезвреживается в желудочно-кишечном тракте. В слизи и слюне содержатся лизосомальные и пищеварительные ферменты, медиаторы, антитела, микроэлементы, витамины. Защитную роль играют также лейкоциты и лимфоциты, проникающие в полость рта и глотки из кровеносных сосудов слизистой оболочки и лимфаденоидной ткани.

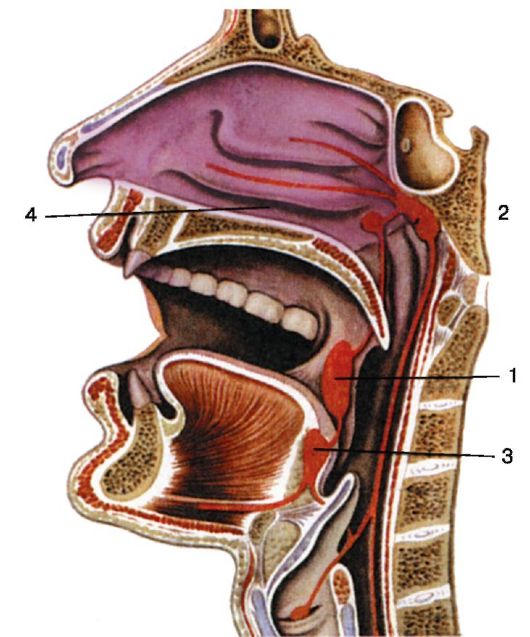

3.3. ФИЗИОЛОГИЯ ЛИМФАДЕНОИДНОГО ГЛОТОЧНОГО КОЛЬЦА Лимфаденоидная (лимфатическая, лимфоидная) ткань представлена тремя структурными видами: (1) массой зрелых лимфоцитов, среди которых относительно редко находятся (2) фолликулы, представляющие собой шаровидной (овальной) формы с четкими границами скопления различной степени зрелости лимфоцитов и (3) ретикулярная соединительная ткань в виде клеточной системы трабекул, поддерживающей массу лимфоцитов. Лимфатические структуры организма делят на три группы: • лимфатическая ткань селезенки и костного мозга, находящиеся на пути общего тока крови; ее относят к лимфокровяному барьеру; • лимфатические узлы, лежащие на пути тока лимфы; их относят к лимфоинтерстициальному барьеру. В лимфоузлах происходит выработка антител при инфицировании; • миндалины наряду с лимфоидными гранулами глотки и гортани, пейеровыми бляшками и солитарными фолликулами кишечника относят к лимфоэпителиальному барьеру, где происходит лимфоцитопоэз и образование антител, а также осуществляется тесный контакт между внутренней и внешней средой организма. Лимфоидный аппарат в глотке расположен кольцеобразно, в связи с чем он получил название «лимфаденоидного глоточного кольца» Вальдейера-Пирогова. Образуют его две нёбные миндалины (I и II), одна глоточная или носоглоточная (III), одна язычная (IV) и две трубные (V-VI) (рис. 3.9). Встречаются скопления лимфоидной ткани на задней и боковых стенках глотки, в грушевидных синусах и в области желудочков гортани. Имеется ряд признаков, отличающих нёбные миндалины от других лимфоидных образований глотки, что позволяет нёбным миндалинам занять особое место в физиологии и патологии лимфаденоидного глоточного кольца. Эти признаки следующие.

• В нёбных миндалинах имеются лакуны, переходящие в крипты, которые древовидно разветвляются до 4-5 порядка и распространяются на всю толщу миндалины, в то время как в язычной и глоточной миндалинах имеются не крипты, а борозды или расщелины без разветвлений.  Рис. 3.9. Схема лимфаденоидного глоточного кольца: 1 - нёбные миндалины; 2 - глоточная миндалина (аденоиды); 3 - язычная миндалина; 4 - трубные миндалины Рис. 3.9. Схема лимфаденоидного глоточного кольца: 1 - нёбные миндалины; 2 - глоточная миндалина (аденоиды); 3 - язычная миндалина; 4 - трубные миндалины• Лимфоэпителиальный симбиоз имеет свои особенности: во всех миндалинах, кроме нёбных, он распространяется только на их поверхность. В нёбных миндалинах лимфоидная масса контактирует с эпителием на большой поверхности стенок крипт. Эпителий здесь легко проницаем для лимфоцитов и антигена в обратную сторону, что стимулирует выработку антител. • Нёбные миндалины окружены капсулой - плотной соединительнотканной оболочкой, покрывающей миндалину с латеральной стороны. Нижний полюс и зевная поверхность миндалины свободны от капсулы. Глоточная и язычная миндалины капсулы не имеют. • В паратонзиллярной клетчатке верхнего полюса нёбных миндалин иногда располагаются слизистые железы Вебера, которые не сообщаются с криптами. • Лимфаденоидная ткань с течением времени подвергается обратному развитию. Глоточная миндалина претерпевает инволюцию, начиная с 14-15 лет, язычная миндалина максимального развития достигает к 20-30 годам. Инволюция нёбных миндалин начинается также в 14-15 лет и сохраняется до преклонного возраста. Основной функцией миндалин, как и других лимфатических органов - лимфатических узлов, селезенки, пейеровых бляшек кишечника и др., - является образование лимфоцитов - лимфопоэз. Лимфопоэз происходит в центрах фолликулов (зародышевые центры), затем при созревании лимфоциты оттесняются к периферии

фолликулов, отсюда они попадают в лимфатические пути и общий ток лимфы, а также на поверхность миндалин. Кроме фолликулов, образование лимфоцитов может происходить и в окружающей фолликулы лимфоидной ткани. Изучение иммунологической роли нёбных миндалин доказало их участие в формировании иммунитета (образование антител), особенно в молодом возрасте. Этому способствует тот факт, что расположение нёбных миндалин на пути основных входных ворот для различных инфекционных возбудителей и токсических продуктов обеспечивает тесный контакт слизистой оболочки миндалин с бактериальным агентом, а это, в свою очередь, лежит в основе формирования иммунитета. Само строение крипт - их узость и извилистость, большая общая поверхность их стенок - способствует длительному контакту антигенов и лимфоретикулярной ткани миндалины. Необходимо отметить, что, являясь иммунным (антителообразующим) органом, нёбные миндалины в физиологических условиях не приводят к значительной перманентной иммунизации организма. Нёбные миндалины составляют лишь незначительную часть лимфоэпителиального аппарата, расположенного в других органах. Способность нёбных миндалин образовывать антитела наиболее выражена в период до половой зрелости. Однако и у взрослых ткань миндалины может сохранять эту функцию. Нёбные миндалины выполняют элиминационную функцию, участвуя в выведении лишнего количества лимфоцитов. Большая площадь соприкосновения лимфаденоидной ткани с эпителием в криптах играет важную роль в миграции лимфоцитов через поверхность слизистой оболочки миндалин, сохраняя постоянный уровень лимфоцитов в крови. Многие исследователи признают ферментативную функцию миндалин глоточного кольца, в частности нёбных миндалин. Биохимические анализы позволили обнаружить в ткани миндалин, а также в мигрирующих лимфоцитах различные ферменты - амилазу, липазу, фосфатазу и др., содержание которых возрастает после приема пищи. Этот факт подтверждает участие нёбных миндалин в оральном пищеварении.

Лимфаденоидное глоточное кольцо имеет тесную связь с эндокринными железами - с тимусом, щитовидной железой, поджелудочной железой, корой надпочечников. Хотя нёбные миндалины не обладают эндокринными функциями, однако имеется тесная взаи- мосвязь в системе гипофиз - кора надпочечников - лимфатическая ткань, особенно до периода полового созревания. 3.4. ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ Ежегодно, по данным ВОЗ, среди взрослого населения наблюдается от 5 до 8% острых воспалений верхних дыхательных путей, большей частью легкого течения. В больших городах заболеваемость выше, чем в сельской местности, что объясняется частотой контактов, воздействием вредных экзогенных факторов. Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей могут вызвать более 300 различных микроорганизмов, специфическую защиту от которых - антитела - человек приобретает в течение всей жизни; уровень антител ко многим возбудителям со временем снижается, делая человека вновь восприимчивым к ним. 3.4.1. Острый фарингит Острый фарингит (Pharyngitisacuta) - острое воспаление слизистой оболочки глотки. Как самостоятельное заболевание встречается при непосредственном воздействии инфекционного возбудителя, различных раздражителей (длительное ротовое дыхание, курение, алкоголь, громкий разговор на холоде, алиментарное раздражение и др.). Острый фарингит часто возникает и как сопутствующее заболевание при воспалении верхних дыхательных путей, инфекционных заболеваниях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и др. Этиология - вирусная (аденовирус, энтеровирусы, вирусы гриппа и др.) и бактериальная инфекция (Haemophilus influenzae; Moraxella catarrhalis; Corynebacterium diphtheriae; стрептококки группы А, С, G; диплококки; гонококки; Mycoplasma pneumoniae; Chlamydia pneumoniae и др.). Вирусная этиология острого фарингита встречается в 70% случаев, бактериальная в 30%. Предрасполагающими факторами являются общее и местное переохлаждение организма; патология полости носа, околоносовых пазух и носоглотки; общие инфекционные заболевания; дисбактериоз; курение и злоупотребление алкоголем; заболевания желудочно-кишечного тракта.

Патоморфологические изменения характеризуются отеком и инфильтрацией слизистой оболочки, расширением и инъецирован- ностью сосудов, десквамацией эпителия. Воспалительный процесс может распространяться на слизистую оболочку слуховых труб. Реакция со стороны слизистой оболочки больше выражена в местах скопления лимфоидной ткани - на задней стенке глотки, на боковых валиках за нёбно-глоточными дужками. Фолликулы задней стенки отекают, близлежащие сливаются между собой, образуя крупные гранулы - гранулезный фарингит (рис. 3.10). Диагностика не представляет сложностей, однако необходимо учитывать, что аналогичную клиническую картину могут давать дифтерия, катаральная ангина и другие инфекционные заболевания. Микробиологическое исследование мазка с поверхности задней стенки глотки и миндалин наряду с данными анамнеза и фарингоскопической картиной позволяет уточнить диагноз. Клиника. Жалобы на ощущение жжения, сухости, саднения, на першение и дискомфорт в горле, осиплость, заложенность в ушах. Иногда больной описывает симптоматику как «ощущение инородного тела в глотке». Болевая симптоматика может усилиться при глотании, иррадиировать в ухо. Температура тела, как правило, не повышена или субфебрильная. Однако выраженные формы воспаления могут сопровождаться повышением температуры тела, увеличением регионарных лимфоузлов, головной болью. При фарингоскопии слизистая оболочка глотки гиперемирована, отечна, местами видны слизисто-гнойные налеты. Процесс может распространяться на слизистую оболочку нёбных миндалин, дужек, устья слуховых труб. Часто на задней и боковой стенках глотки можно наблюдать отдельные фолликулы в виде округлых ярко-красных возвышений - гранул (гранулезный фарингит). |