Методичка ВНЧС 2018docx 2. Заболевания височнонижнечелюстного сустава

Скачать 1.56 Mb. Скачать 1.56 Mb.

|

|

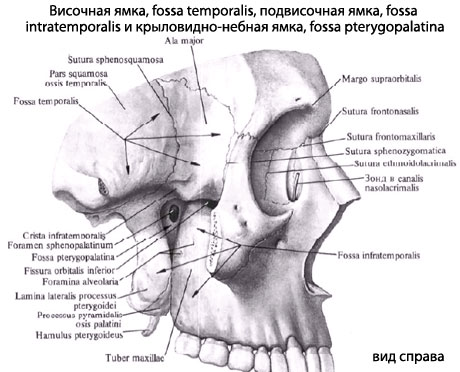

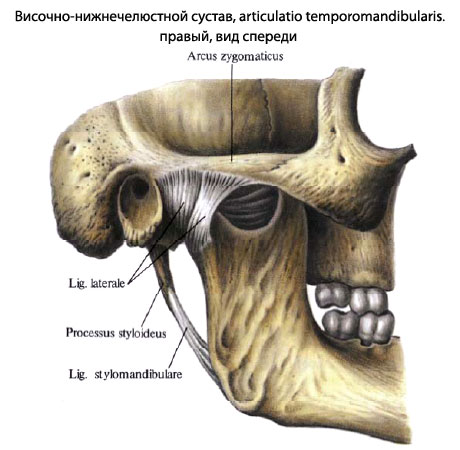

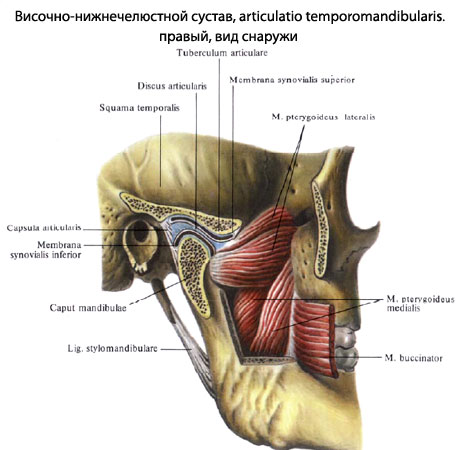

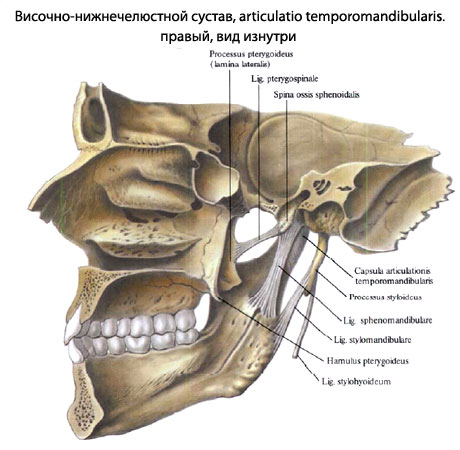

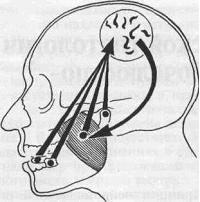

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра челюстно-лицевой хирургии Заболевания височно-нижнечелюстного сустава Воронеж 2018 Височно-нижнечелюстной сустав Височно-нижнечелюстной сустав (articulatio temporomandibularis) - это парное сочленение, образованное нижнечелюстной и височной костями. Правое и левое сочленение физиологически образуют единую систему, движения в них совершаются одновременно. Височно-нижнечелюстной сустав состоит из следующих элементов: головка нижней челюсти (caput mandibulae), нижнечелюстная ямка (fossa mandibularis), суставной бугорок (tuberculum articulare), суставной диск (discus articularis), капсула и связки (рис. 1.).  Рис. 1 Суставная головка - костное образование эллипсоидной формы на конце мыщелковых отростков нижней челюсти. Состоит из тонкого слоя компактной кости, сбоку покрытой волокнистым хрящом, а снизу - губчатой костью. Головка удлинена в поперечном направлении, сужена в сагиттальном. Нижнечелюстная ямка височной кости спереди отграничивается суставным бугорком, сзади проходит по переднему краю каменисто-барабанной щели височной кости, латерально - ограничена скуловым отростком. Каменисто-барабанная щель делит ямку на две примерно равные части: переднюю (интракапсулярную) и заднюю (зкстракапсулярную). Передняя часть ямки представлена плотной костной тканью, покрытой хрящом. Задняя часть - тонкой костью, отделяющей суставную ямку от среднего и внутреннего уха (способствует переходу воспалительных процессов уха на элементы височно-нижнечелюстного сустава). Размеры нижнечелюстной ямки височной кости больше суставной головки, что относит височно-нижнечелюстной сустав к инконгруэнтным суставам, последняя выравнивается за счет того, что суставная капсула прикрепляется не вне ямки, а внутри ее у переднего края каменисто-барабанной щели и за счет двояковогнутого суставного диска. Суставной бугорок - костное утолщение заднего отдела скулового отростка височной кости. У новорожденных он отсутствует, а появляется к 7-8 месяцам жизни и полностью оформляется к 6-7 годам (к началу прорезывания постоянных зубов). При вертикальных движениях нижней челюсти головка скользит по заднему его скату, а при максимальном открытии рта - останавливается у его вершины. Высота суставного бугорка изменяется в зависимости от возраста и зубной окклюзии. Наибольшая его высота у людей среднего возраста с нормальным прикусом. В пожилом возрасте и при отсутствии зубов высота бугорка уменьшается. Суставной диск - двояковогнутая пластинка, состоящая из грубоволокнистой соединительной ткани. Имеет овальную форму. Расположен между суставными поверхностями, изолирует суставную головку от нижнечелюстной ямки, разделяя полость сустава на два этажа (верхний и нижний), диск сращен по краям с капсулой сустава. Объем верхнего этажа - 1,5 мл, а нижнего - 0,5 мл (Егоров П.М., 1975). Диск расположен так, что суставная головка скользит по задней поверхности бугорка, поэтому в момент жевательного акта наибольшее давление приходится не на заднюю часть свода суставной ямки, а на суставной бугорок. Суставная капсула - эластичная соединительнотканная оболочка. Состоит из наружного - фиброзного и внутреннего - эндотелиального слоя. Внутренний слой представлен клетками, которые выделяют синовиальную жидкость, уменьшающая трение суставных поверхностей и является биологической защитой сустава от внедрения микробов. Капсула очень прочна (не разрывается при вывихах). Передняя часть капсулы прикрепляется впереди бугорка, а задняя - к каменисто-барабанной щели. Связочный аппарат представлен интра- и экстракапсулярными связками (рис. 2). Связки регулируют боковые движения или выдвижения челюсти вперед. Около височно-нижнечелюстного сустава находятся 3 связки, из которых непосредственное отношение к суставу имеет только lig. laterale, идущая на боковой стороне сустава от скулового отростка височной кости косо назад к шейке мыщелкового отростка нижней челюсти. Она тормозит движение суставной головки кзади. Остальные две связки (lig. sphenomandibulare et lig. stylomandibulare) лежат в отдалении от сустава и представляют собой не связки, а искусственно выделяемые участки фасций, образующие как бы петлю, способствующую подвешиванию нижней челюсти. Оба височно-нижнечелюстных сустава функционируют одновременно и поэтому представляют одно комбинированное сочленение.  Рис. 2  Рис. 3 При заболевании височно-нижнечелюстного сустава связки теряют свою эластичность и ограничивают движение в суставе, а при их оссификации возникает полная адинамия По мнению В.А. Хватовой, инконгруэнтность суставных поверхностей создает неустойчивость внутрисуставных взаимоотношений, а также полную зависимость этих взаимоотношений от смыкания зубных рядов и состояния жевательных мышц. В височно-нижнечелюстном суставе возможна комбинация разных видов движения - вертикального (открывание и закрывание рта), сагиттального (вперед и назад) и трансверзального (боковое). В норме при максимальном открывании рта расстояние между режущими краями верхних и нижних резцов (резцовое расстояние) приблизительно равно 40-50 мм. Изменение расстояния между режущими краями резцов при открывании рта в сторону его уменьшения или увеличения указывает на патологию в суставе или окружающих его тканях. При артритах, артрозах, болевой дисфункции, анкилозе и т.д. наблюдается уменьшение этого расстояния, а при подвывихах сустава - увеличение.  Рис. 4 Сосуды и нервы: сустав получает питание из a. maxillaris. Венозный отток происходит в венозную сеть - rete articulare mandibulae, которая оплетает височно-нижнечелюстной сустав, и далее - в v. retromandibularis. Отток лимфы осуществляется по глубоким лимфатическим путям в nodi lymphatici parotidei и затем в глубокие шейные узлы. Иннервируется сустав из n. auriculotemporalis (из III ветви n. trigeminus) Классификации заболеваний ВНЧС Ранее предложенные классификации отображали лишь воспалительные и дистрофические процессы в ВНЧС, и лечение в основном проводились путем хирургических вмешательств и введением в сустав противовоспалительных и склерозирующих веществ. Ю.А. Петросовым и Х.А. Каламкаровым (1982) предложена новая клссификация, где в отдельную группу впервые выделены функционально-обусловленные (невоспалительные) заболевания. Согласно предложенной классификации все функциональные нарушения и заболевания ВНЧС подразделяются на 5групп: Дисфункциональные состояние ВНЧС: нейромускулярный дисфункциональный синдром; окклюзионно-артикуляционный дисфункциональный синдром; привычные вывихи в суставе (челюсти, диска). II. Артриты: острые инфекционные (специфические, неспецифические); острые травматические; хронические ревматические, ревматоидные и инфекционно-аллергологическое. III. Артрозы: постинфекционные (неартрозы); посттравматические (деформирующие) остеоартрозы; миогенные остеоартрозы; обменные артрозы; анкилозы (фиброзные, костное). IV. Сочетанные формы. V. Новообразование (доброкачественные и злокачественные) и диспластические (опухолевые) процессы. Однако данное классификация не учитывает наличие VI класса - аномалия развития элементов ВНЧС. Кроме того 1 группе в настоящее время рассматривается как мышечно-суставное дисфункция. Методика обследования больных с заболеваниями ВНЧС Обследование больных с заболеваниями ВНЧС следует производить по определенной схеме, включающей сбор и изучение жалоб, сбор и анализ анамнеза, осмотр лица, пальпацию и аускультацию сустава, определение тонуса мышц, болевых точек в мышцах и на лице, изучение сустава при движениях нижней челюсти, измерения между режущими краями центральных резцов при максимально открытом рте, применение функционально-диагностических проб, пальпация лимфоузлов и слюнных желез, рентгенологические и лабораторные исследования. Для выявления этиологических факторов предпочтительно задавать больному наводящие вопросы, упоминая основные и часто встречающиеся факторы (чрезмерно широкое открывание рта, ошибки протезирования, удаления зубов, травма, воспалительные заболевания и т.д.). Важно выяснить: бывает ли у больного блокировка в суставе. Если бывает, то какая – частичная или полная. При обследовании следует учесть и возможность возникновения отраженных болей при сдавлении мышечно-фасциальных участков. Уточняется, что появилась сначало – боль или щелканье в суставе. Если боль – следует выяснить характер боли и ее локализацию. При обследовании необходимо установить – бывает ли у больного сжатие челюстей, скрежет зубов, быстрая утомляемость мышц. Уточняется: не страдает ли больной ревматизмом, полиартритом, подагрой, заболеваниями других органов. При внешнем осмотре обращается внимание на симметричность лица в положении центральной окклюзии, на состоянии кожных покровов, наличии гиперемии и припухлости в области ВНЧС. Далее производят пальпацию ВНЧС и определяется характер движений нижней челюсти и т.д. При осмотре полости рта обращают внимание на состояние слизистой оболочки, зубных рядов, на наличие патологической стираемости зубов, деформации и аномалии прикуса, характер адентии – отсутствие дистальной опоры – частое причина возникновения дисфункции ВНЧС. Также необходимо дать оценку правильности конструкции и технического изготовления искусственных зубов и других ортопедических конструкций. При рентгенологическом исследовании применяются следующие методы: рентгенография ВНЧС, томография, ортопантомография, рентгенокинематография, двуконтрастная артрография, компьютерная томография, магниторезонансная томография ВНЧС, телерентгенография черепа. Обзорная R-графия производится дентальным рентгенологическим аппаратом. Это метод исследования позволяет определять лишь грубые изменения в суставе (перелом, вывихи). На томограммных отчетливо видно соотношение элементов, экскурсия головок, размеры суставных щелей, деформация суставных поверхностей и т.д. Ортопантомография проводится специальной рентгеновской аппаратуре. Можно получить рентгенографию всех зубов верхней челюсти и нижней челюсти, состояние пародонта всех зубов и одновременно оба сустава. Рентгенокинематография позволяет изучить движение суставных головок, функциональные нарушения, траекторию движения головок. Двукратные артрография ВНЧС. Этот вид исследования можно проводить на томографе и аппарате для рентгенокинематографии. Перед рентгенологическом исследовании в полость сустава вводится контрастное вещество «Иодогност» и воздух. Воздух распыляет контрастное вещество по всему суставу: далее проводится томография или рентгенокинематография. возможно проведение пневмоартрографии – рентгенографии с введением воздуха. Компьютерная томография – проводится специальным компьютерным томографом. Этот метод позволяет одномоментно получить рентгеновские изображения суставов во многих средах по глубине. Применение магниторезонансной томографии позволяет получить четкое отображение суставных элементов без облучения больного. Этот метод исследования проводится на специальном аппарате с помощью создаваемых магнитносыловых полей, регулировка которых производится по компьютерной программе. Телерентгенография черепа – это рентгенография на расстоянии. Этот метод применяется у больных с заболеваниями ВНЧС в сочетании с сагиттальными аномалиями прикуса. Этиология и патогенез заболеваний ВНЧС Причинами возникновения заболеваний ВНЧС могут быть функциональные моменты, приводящие к перерастяжению мышечно-связочного аппарата – это чрезмерно широкое раскрывание рта при зевоте, крике, смехе, гримасах, пении, откусывание от большого куска, при введении большого куска в рот, эндотрахеальном наркозе, зондировании желудка, снятия внутриротовых рентгеновских снимков и т.д. Этиофакторами могут быть одномоментная микротравма, компрессия черепа, микротравма, ошибки ротезирования, грубые манипуляции при удалении нижних жевательных зубов, эпилептические припадки и т.д. Нередко заболевания ВНЧС возникают в результате общих инфекционных заболеваний (ангина, грипп, эндемический перотит, гнойный отит), при полиартритах (ревматическим, ревматоидном, обменном), при спецефических инфекционных заболеваниях. Патогенез. Главным патогенетическим звеном в возникновении и развитии патологии ВНЧС являются три фактора: психосоматические заболевания нарушение окклюзии и артикуляции врожденные и приобретенные отклонения от нормы в строении ВНЧС Кроме этих основных факторов в патогенезе заболеваний играют роль: общее состояние организма, сдвиги в эндокринной системе, конституционные особенности. Основы клинической гнатологии Зубочелюстно-лицевая система функционирует в результате сложного взаимодействия челюстей, жевательных мышц, зубов, ВНЧС. Этот процесс осуществляется системой тройничного нерва с чувствительными и двигательными ядрами, тесно связанными с корковыми и подкорковыми центрами головного мозга. Функциональное единство зубо-челюстно-лицевой системы обеспечивают следующие структуры: зубы и пародонт; челюсти; ВНЧС и связочный аппарат; жевательные мышцы; мышцы над- и подподъязычной костей; мышцы языка; мимические мышцы; мышцы шеи и затылка; сосудистая система; центральная и периферическая нервная система. Беспрепятственная совместная функция всех этих структур — признак нормы. При минимальных затратах энергии в норме наблюдается максимальная работоспособность всех структур без их повреждения. Сенсорная информация от зубных рядов, сустава, пародонта, слизистой оболочки полости рта поступает в корковые центры, а также через чувствительное ядро тройничного нерва в моторное ядро, регулируя тонус и степень сокращения жевательных мышц. Принцип нейромышечной регуляции показан на рис. 1. Рецепторы пародонта, мышц, ВНЧС посылают в ЦНС информацию о величине и консистенции пищевого комка. Если пища не приобрела консистенцию, необходимую для формирования рефлекса глотания, то из ЦНС продолжают поступать импульсы к мышце. Рефлекторное сокращение жевательных мышц зависит от площади поверхности зубов, воспринимающих жевательную нагрузку: чем она больше, тем сильнее сокращение мышц. Проприорецепторы пародонта имеют низкий порог чувствительности, в норме улавливают направление и степень прилагаемых нагрузок. Если последние превышают предел физиологической выносливости пародонта, от проприорецепторов в ЦНС поступает сигнал к жевательным мышцам, что ведет к изменению положения нижней челюсти. При этом снимаются чрезмерные нагрузки с пародонта путем изменения положения нижней челюсти, суставных головок, функции жевательных мышц. Таким образом регулируется степень нагрузки на ткани пародонта. Если имеется преждевременный контакт при смыкании зубов, то раздражаются рецепторы пародонта, изменяются движения нижней челюсти и смыкание челюстей происходит так, что этот контакт (суперконтакт) исключается.  Рис. 1. Взаимосвязи основных элементов зубочелюстно-лицевой системы с ЦНС. В дальнейшем может возникнуть вынужденное положение нижней челюсти — привычная окклюзия. Аналогичная ситуация наблюдается при односторонней потере боковых зубов. На стороне отсутствующих контактов зубов уменьшается амплитуда потенциалов мышечных сокращений, что вызывает диско-ординацию функции ВНЧС. Окклюзионные контакты зубных рядов и напряжение в пародонте, возникающие при жевании, через ЦНС «программируют» работу мышц и ВНЧС. Процесс, с помощью которого функционирует зубо-челюстная система в соответствии с характером окклюзионных контактов, «окклюзионными программами», называется «окклюзионным программированием». Наши наблюдения показывают, что особенности строения ВНЧС влияют на функцию жевания, своеобразие окклюзионных контактов зубных рядов. Так, у больных с резецированными головками сустава наблюдаются смещение нижней челюсти назад, открытый прогнатический прикус во фронтальном участке. Для достижения контактов резцов и улучшения контактов боковых зубов при жевании больные наклоняют голову вперед, чтобы под действием собственной тяжести челюсть сместилась вперед. При лизисе и деформации суставных головок (при ревматоидном артрите) образуется открытый прикус в области передних зубов. Следовательно, имеется взаимообусловленная связь состояния ВНЧС, жевательных мышц и окклюзии зубных рядов. Основой гнатологии является представление о том, что в норме функции ВНЧС, жевательных мышц, пародонта должны быть так согласованы, чтобы не было чрезмерных функциональных нагрузок на те или иные структуры системы. Если же такие нагрузки имеются, то нужно выявить и устранить их причину. Основные задачи современной гнатологии: • нахождение шарнирной оси суставных головок; • пределение суставных и резцовых углов и перенос их в индивидуальный артикулятор; • установка нижней челюсти в центральное соотношение; • моделирование окклюзионной поверхности; • создание «резцового и клыкового ведения» при одновременной дизокклюзии боковых зубов; • функциональный анализ зубочелюстно-лицевой системы. |