1 Схема Структурные компоненты бактериальной клетки Обязательные

Скачать 4.86 Mb. Скачать 4.86 Mb.

|

|

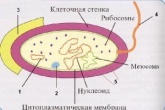

.  1.1. Схема «Структурные компоненты бактериальной клетки» «Обязательные» структуры: 1-нуклеоид;

2-клеточная стенка;

3-цитоплазматическая мембрана;

4- мезосома; Мезосомы, как и цитоплазматическая мембрана, являются центрами дыхательной активности бактерий. Они увеличивают рабочую поверхность мембран, возможно, выполняют только структурную функцию 5-рибосомы.

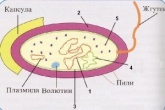

1.2. Схема «Структурные компоненты бактериальной клетки» «Необязательные» структуры: 1-плазмида (R);

2-включения (волютин);

3-капсула;

4-жгутики; 5-пили.

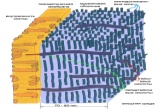

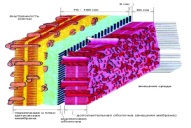

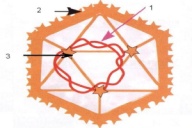

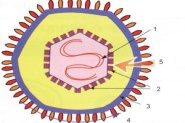

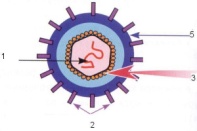

1.3. Схема «Сравнительная характеристика клеточной стенки грам+ и грам- типа» 1- Два типа строения клеточной стенки: грам+ и грам- бактерий 2- Первый тип - «спиртоустойчивая» клеточная стенка, содержащая около 40 слоев пептидогликана и тейхоевые кислоты Второй тип — «спирточувствительная» клеточная стенка, содержащая 1-4 слоя пептидогликана, липопротеины, порины, наружную мембрану, наличие в ней липида А (эндотоксина); 3- Опорная, транспортная и рецепторная функция, прочее 4- Для первого типа при окрашивании по способу Грама характерна устойчивость к обесцвечиванию спиртом в течение 40 сек и сохранение фиолетового цвета при докрашивании (фуксином); для второго - обесцвечивание спиртом в течение 40 сек; докрашивание в красный цвет фуксином 5- Обеспечивает различия в окраске по Граму, что имеет значение при диагностике инфекционных заболеваний, тип строения клеточной стенки определяет чувствительность микроба к ряду антибактериальных агентов (воздействие лизоцима на уровне гликозидной связи; бета-лактамов - на уровне пептидных связей; ПАВ (поверхностно-активные вещества), грамицидин С - на уровне фосфолипидных компонентов, прочие антибиотики, дезинфектанты и физические воздействия - на уровне пептидных и ковалентных связей; тип строения клеточной стенки корреллирует с типом токсинообразования (экзо- или эндотоксина) и характером индукции иммунитета (антитоксический или антибактериальный).  1.4. Схема «Строение клеточной стенки грам+ типа» 1,2 - «спиртоустойчивая» клеточная стенка, содержащая ок. 40 слоев пептидогликана и тейхоевые кислоты - полимеры; 3- опорная, транспортная, рецепторная, антигенная функция, устойчивость к обесцвечиванию спиртом в течение 40 сек; 4 - стрептококки, стафилококки, бациллы, и клостридии, дифтероиды - возбудители инфекционных заболеваний; 5 - воздействие лизоцима на уровне гликозидной связи; бета-лактамов - на уровне пептидных связей; химические и физические способы стерилизации и дезинфекции.  1.5. Схема «Строение клеточной стенки грам- типа» 1-2 - «спирточуствительная» клеточная стенка, содержащая 1-4 слоя пептидогликана, липопротеины, наружную мембрану, состоящую из фосфолипидов, ЛПС комплекса белков - поринов; 3- опорная, транспортная, рецепторная, антигенная (О и К антигены) функция, обесцвечивание спиртом в теч. 40 сек; 4- патогенные нейсерии, вейллонеллы, бактероиды и др. Неклостридиальные анаэробные бактерии, энтеробактерии, извитые формы - возбудители инфекционных заболеваний; 5 - на уровне фосфолипидных компонентов - ПАВ (поверхностно-активные вещества), грамицидин С, на уровне пептидных и ковалентных связей - прочие антибиотики дезинфектанты, физические воздействия.  1.6. Схема «Состав пептидогликанового компонента клеточной стенки» 1 - пептидогликан — биополимер, характерный только для прокариотов; 2 - N-ацетил-глкозамин, N-ацетил-мурамовая кислота, тетрапептид; 3 - опорная, транспортная, рецепторная, антигенная функция, устойчивость к обесцвечиванию спиртом в течение 40 сек; 4 - большинство кокков, бациллы сибирской язвы, клостридии столбняка, газовой гангрены, ботулизма, дифтерийная и туберкулёзная палочка; 5 - лизоцим — на уровне гликозидной связи, бета-лактамы - по пептидной связи, разрушение антибиотиками и «жёстких» стерилизующих воздействиях.  1.7. Схема «Строение протеинового компонента мембраны прокариотов». 1 - протеиновый компонент, содержащий аминокислотные альфа-и бета-структуры; 2 - аминокислотные последовательности, конъюгированные в билипидный каркас цитоплазмати ческой мембраны; 3 - транспортная, рецепторная, регуляторная функция, участие в процессах питания, дыхания и репродукции, «метаболичесекая граница» клетки 4 - диплококки-нейссерии, энтеробактерии, возбудители особо опасных инфекций -чумы, туляремии, бруцеллёза, холерный вибрион, спириллы, спирохеты и неклостридиальные анаэробы - бактероиды, фузобактерии, вейллонеллы; 5 - грамицидин С и поверхностно-активные вещества (ПАВ) - на уровне билипидного слоя; макролидные антибиотики, тетрациклины и левомицетин - блокада ферментов протеинового компонента мембраны  1.8. Структура простого ДНК-содержащего вируса. 1.9. Структура простого РНК-содержащего вируса. 1 - двунитевая ДНК;однонитевая +рнк 2 - капсид: капсомеры(структурная белковая субъединица капсида, внешней оболочки, защищающей генетический материал вируса), гликопротеиновые «шипы» необходимые для прикрепления и проникновения вирусов в клетку хозяина.; 3- ДНК-полимераза(фермент, участвующий в репликации ДНК.);РНК-полимераза(осущест синтез моллекул рнк) 4 - кубический тип симметрии к апсида; 5 - Культуры клеток. Культуры клеток готовят из тканей животных или человека. Культуры подразделяют на первичные (неперевиваемые)(измельчения ткани, разъединения клеток путем трипсинизации, отмывания полученной однородной суспензии изолированных клеток от трипсина с последующим суспендированием клеток в питательной среде, обеспечивающей их рост, например в среде 199 с добавлением телячьей сыворотки крови), полуперевиваемые(диплоидные клетки человека) и перевиваемые( однослойные культуры клеток приготовляют из злокачественных и нормальных линий клеток, обладающих способностью длительно размножаться in vitro в определенных условиях) Куриные эмбрионы. Куриные эмбрионы по сравнению с культурами клеток обладают сравнительно высокой жизнеспособностью и устойчивостью к различным воздействиям. используют 8—12-дневные куриные эмбрионы. Лабораторные животные. Преимущество данного метода перед другими состоит в возможности выделения тех вирусов, которые плохо репродуцируются в культуре или эмбрионе. К его недостаткам относятся контаминация организма подопытных животных посторонними вирусами и микоплазмами, а также необходимость последующего заражения культуры клеток для получения чистой линии данного вируса, что удлиняет сроки исследования. 1.Ультрамикроскопические размеры 2.Вирусы содержат нуклеиновую кислоту только одного типа- или ДНК (ДНК- вирусы) или РНК (РНК- вирусы). 3.Вирусы не способны к росту и бинарному делению. 4.Вирусы размножаются путем воспроизводства себя в инфицированной клетке хозяина за счет собственной геномной нуклеиновой кислоты.5.У вирусов нет собственных систем мобилизации энергии и белок- синтензирующих систем, в связи с чем вирусы являются абсолютными внутриклеточными паразитами. 6.Средой обитания вирусов являются живые клетки- бактерии, клетки растений, животных и человека Один из методов индикации вирусов основан на способности поверхности клеток, в которых они репродуцируются, адсорбировать эритроциты — реакция гемадсорбции. Для ее постановки в культуру клеток, зараженных вирусами, добавляют взвесь эритроцитов и после некоторого времени контакта клетки промывают изотоническим раствором хлорида натрия. На поверхности пораженных вирусами клеток остаются прилипшие эритроциты.Другой метод — реакция гемагглютинации (РГ). Применяется для обнаружения вирусов в культуральной жидкости культуры клеток либо хорионаллантоисной или амниотической жидкости куриного эмбриона.  1.10. Структура сложного ДНК-содержащего вируса. 1 - двунитевая ДНК; 2 - капсомеры; 3 - суперкапсида(Оболочка, как правило, состоит из фрагментов хозяйских клеточных мембран) 4 - гликопротеиновые шипы(служат для идентификации и связи вируса со специфическим клеточным рецептором на мембране клетки-хозяина) 5 - кубический, спиральный или смешанный тип симметрии капсида.  1.11. Структура сложного РНК-содержащего вируса. 1 - РНК, возможны варианты «+» и «-»; 2 - поверхностные гликопротеины суперкапсида; 3 - капсомеры и капсид; 4 - суперкапсида; 5 - кубический, спиральный или смешанный типы.  1.12. Схема репродуктивного цикла бактериофага 1 - репродуктивный цикл у бактериофага; 2 - формирование умеренных и вирулентных фагов, литический и лизогенные циклы; 3 - строение, смешанный тип симметрии, адгезины; 4 - трансдукция и лизогенная конверсия; 5 - фаготипирование, генная инженерия, лечение некоторых инфекций.  1.13. Cхема репродуктивного цикла хламидий 1 - репродуктивный цикл у хламидий; 2 - Жизненный цикл хламидий состоит из двух форм – это существование хламидий внутри клетки и вне ее. Внеклеточная форма развития хламидий является выскоинфекционной, которая не проявляет метаболической активности элементарных телец. Вегетативная форма внеклеточного развития хламидий характеризируется репродуктивными внутриклеточными ретикулярными тельцами. Элементарные тельца являются носителем видовых признаков хламидий. Жизненный цикл развития хламидий начинается из инфицирования Элементарными тельцами клеток человека. Данный процесс называется процессом пиноцитоза либо фагоцитоза. Первая фаза развития хламидии – это прикрепление хламидии к клетке человека. В женском организме хламидии прикрепляются к клеткам маточных труб, к эндометрию. Следующий этап – это процесс проникновения хламидии в клетку человека . Внутри клетки, хламидия образовывает вокруг себя, так называемую фагосому, в которой она находится на протяжении всего своего роста, таким образом образовывая микроколонию. При развитии хламидии используют энергию клетки, в которой они находятся. Далее происходит процесс трансформации элементарного тельца в ретикулярное. Эти клетки способны к размножению и делению. Ретикулярные клетки, как и элементарные тельца продолжают питаться энергией клеток человека. На стадии развития ретикулярных телец они не могут инфицировать иных людей, а также, они не смогут выжить вне клеточной среде. После деления ретикулярного тельца образовываются новые элементарные тела, которые заполняют клетку человека. Далее в клетке формируются хламидийные включения, которые состоят из элементарных и ретикулярных телец.Происходит разрыв оболочки клетки, что приводит к выходу новых элементарных телец, которые прикрепляются к новым клеткам человека, что приводит к распространению инфекции. 3 - особенности метаболизма, внутриклеточный паразитизм; 4 - серологический метод, РИФ, ЙФА, ПЦР,биологический(заражают культуРу клеток) 5 - воздушно-капельный и контактно-бытовой: конъюктивиты, трахома, пневмонии, орнитоз, урогенитальный хламидиоз, венерическая лимфогранулёма.  1.14. Схема пролиферации прионов 1 - пролиферативный цикл прионов; 2 - Превращение прионов в измененные формы происходит при нарушении кинетически контролируемого равновесия между ними. Процесс усиливается при возрастании количества патологического (РгР) или экзогенного приона. РгР является нормальным белком, заякоренным в мембрану клетки. РгР' - глобулярный гидрофобный белок, образующий агрегаты с собой и с РгР'' на поверхности клетки: в результате РгР' преобразуется в РгР'' и далее цикл продолжается. Патологическая форма РгР''' накапливается в нейронах, придавая клетке губкообразный вид.; 3 - особенности стРуктуры белка 4 - ИФА, иммуноблоттинг, ПЦР; 5 - алиментарный путь, накопление в нервных клетках патологического белка - губчатый энцефаломиелит; скрепи, куру, синдром Крейтцфельдта-Якоба.  |