Среднеазиатские культуры энеолитической эпохи. БалканоКарпатская металлургическая провинция явление феноменальное на территории Евразии. Выделить подобные системы в других ее регионах в эпоху энеолита не удается

Скачать 471.24 Kb. Скачать 471.24 Kb.

|

|

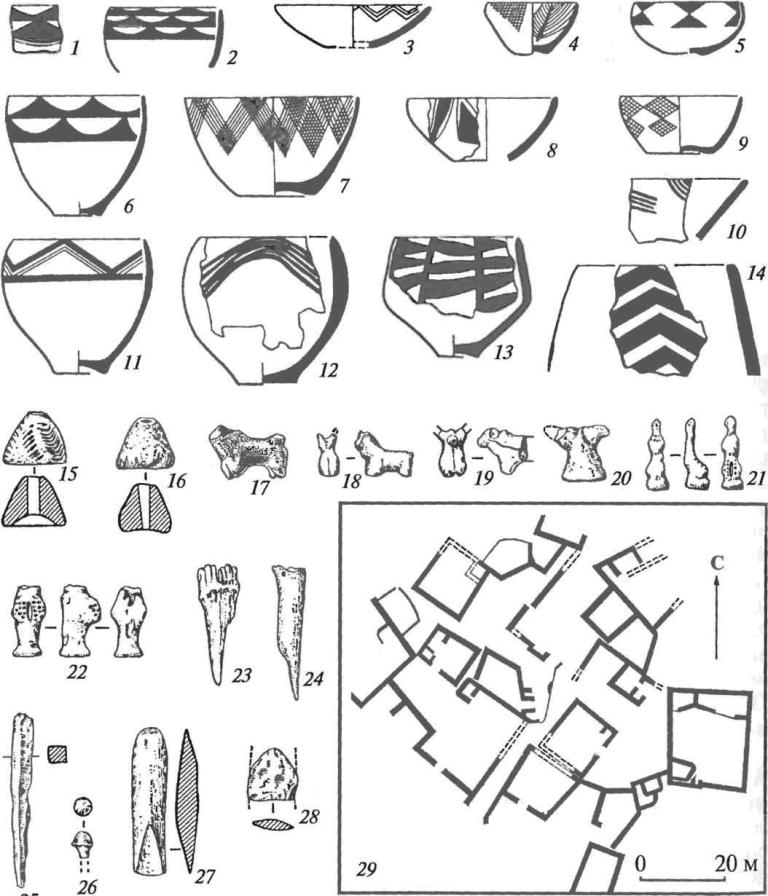

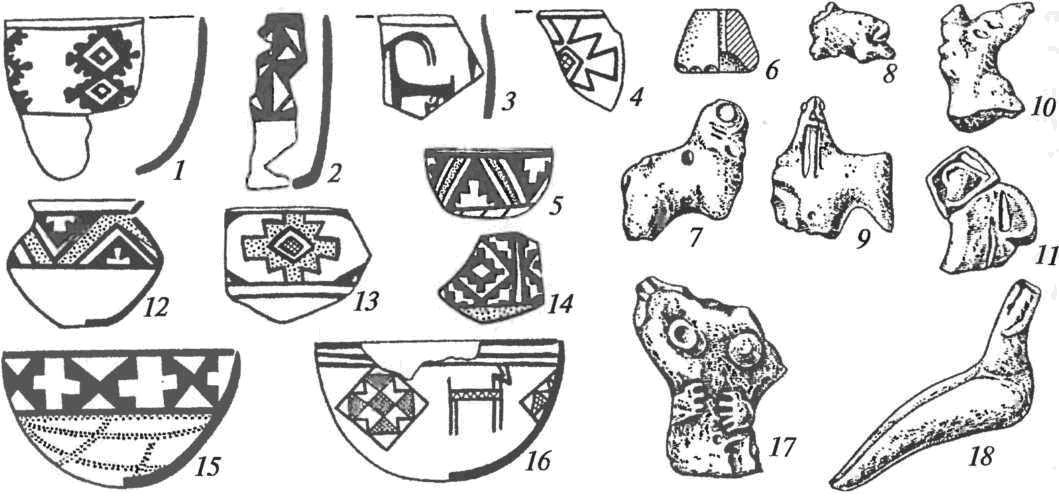

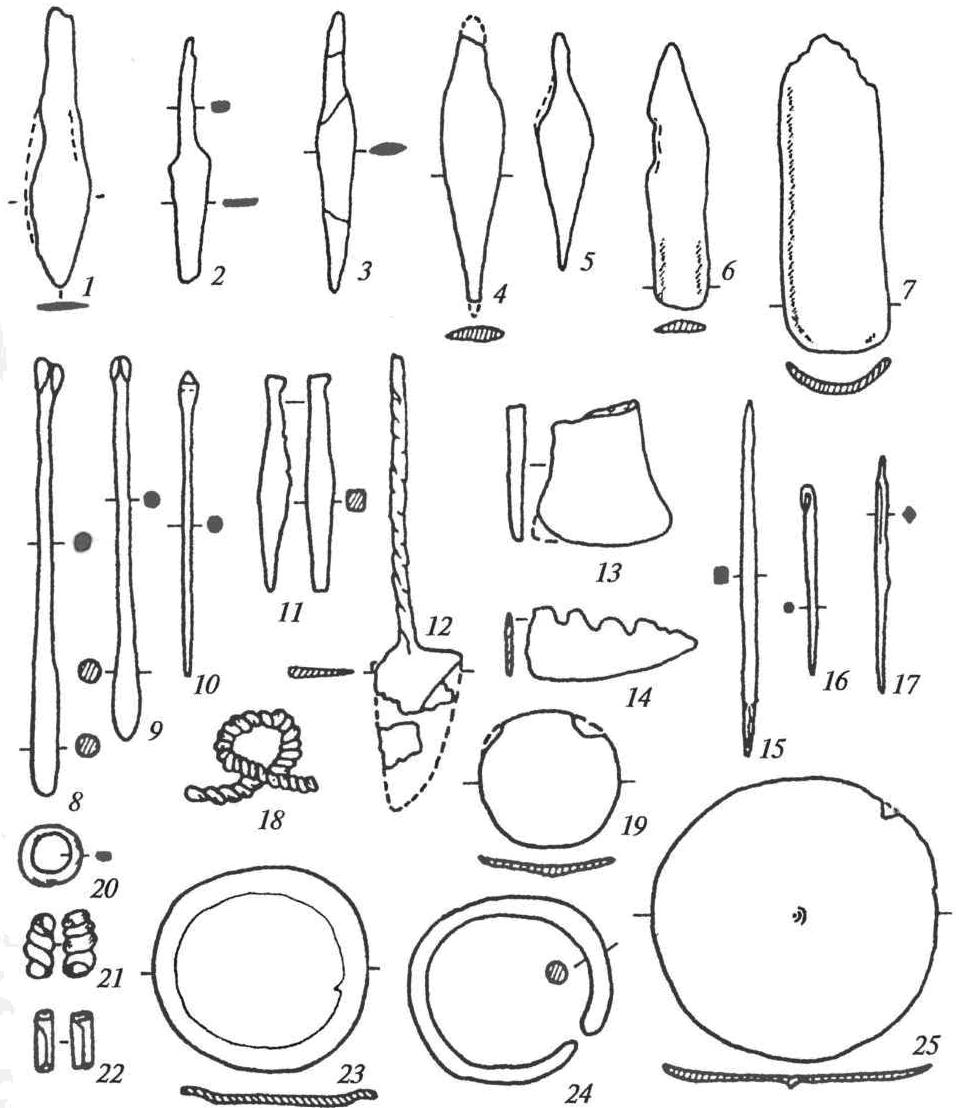

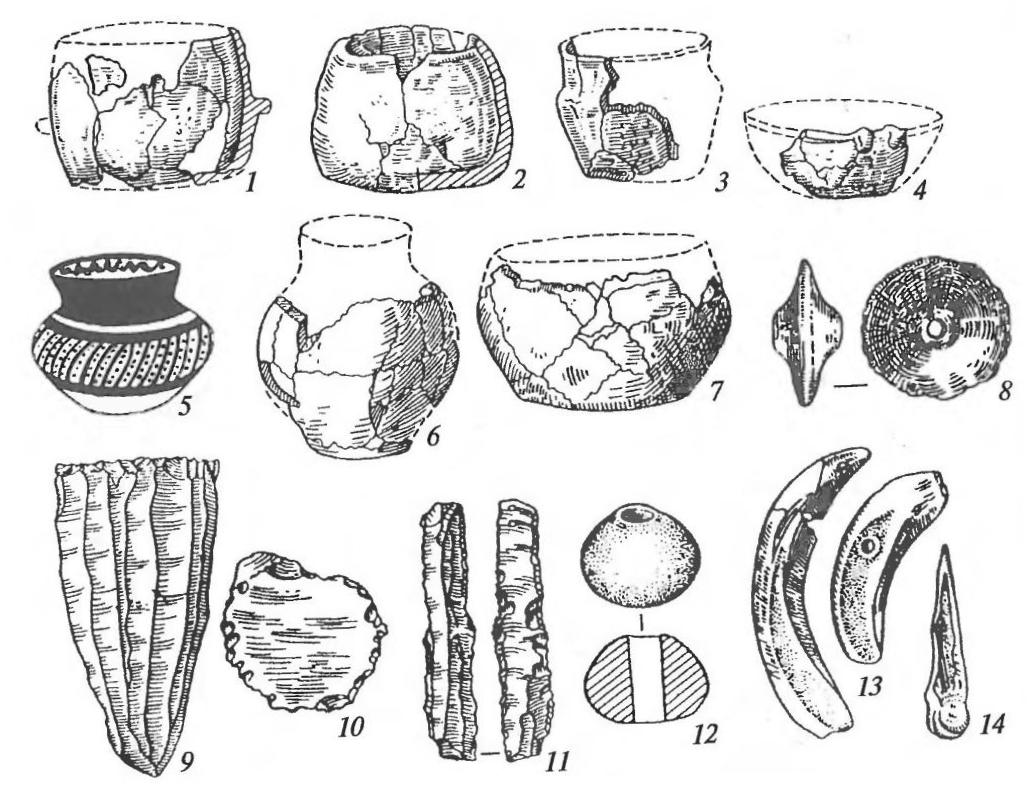

Балкано-Карпатская металлургическая провинция — явление феноменальное на территории Евразии. Выделить подобные системы в других ее регионах в эпоху энеолита не удается. Причиной тому служит весьма вялое развитие древнейшего горно-металлургического производства на обширных пространствах Ближнего Востока, Закавказья, Средней Азии, Эгейского бассейна. Однако даже при невыразительности металлургии меди и здесь может быть обозначен целый комплекс энеолитических культур. Пять общих признаков объединяют их: 1) господство мотыжного земледелия, дополняемого скотоводством; 2) появление единичных медных орудий; 3) глинобитные или сырцовые дома; 4) глиняные женские статуэтки богинь плодородия; 5) расписная керамика. Близкая социально-хозяйственная среда приводит к формированию сходных форм материальной культуры и прикладного искусства. Поселения с указанным набором археологических признаков мы находим в обширной зоне от Афганистана до Дуная. На крайней северо-восточной периферии этой зоны также есть подобные памятники. Они связаны с культурой Анау на юге Средней Азии и с шулавери-шомутепинской культурой в Закавказье. Анауские памятники юга Средней Азии сосредоточены в предгорьях Копетдага. Руины поселений представляют собой многометровые телли, именуемые здесь «депе». Наибольшую известность получили два депе, раскопанные близ аула Анау, у Ашхабада. Именно они дали имя культуре и составили основу ее периодизации. Впоследствии эта периодизация была детализирована на материалах поселений Намазга-депе и Кара-депе. История анауской культуры подразделяется на два хронологических периода. Решающую роль при таком членении играет конструкция жилых построек. Первый период характеризуется господством однокомнатных домов на поселениях. Он объединяет три хронологически последовательные группы памятников: Анау IA, Намазга I и раннего Намазга II. Во второй период (поздняя Намазга II и Намазга III) на поселениях появляются многокомнатные дома-массивы. Первый период датируется от начала V до середины IV тыс. до н.э. Характер строений этого периода лучше всего изучен на поселении Дашлыджи-депе времени Намазга I в Геоксюрском оазисе. Однокомнатные прямоугольные дома, близкие неолитическим джейтунским, сложены из сырцового кирпича. В комнатах находят квадратные в плане очаги, зернохранилища. Около жилого дома расположен небольшой двор с подсобными хозяйственными строениями. Такой хозяйственно-жилой комплекс, по-видимому, принадлежал малой семье. Известны погребения, совершенные под полами домов. Это скорченные захоронения на правом или левом боку, посыпанные охрой. Многие из них безынвентарны, в некоторых встречаются бусы и пряслица. Признаков социального неравенства в погребальных обрядах нет. Основными формами керамики были конические и полусферические чаши, миски и горшки. Поначалу они расписаны темно-коричневой краской по красному или светлому фону. Этой краской наносили на поверхность сосуда изображения геометрических фигур — треугольников, ромбов, шахматных узоров. Позднее, на памятниках времени раннего Намазга II, орнамент усложняется. Росписи на керамике, особенно периода Анау IA, обнаруживают тесные связи анауской культуры с центральноиранскими памятниками и более южными территориями Передней Азии. Не исключено, что анауские комплексы возникли на основе сложного взаимодействия местного джейтунского населения с пришлыми с юга племенами.  Комплекс Дашлыджи-депе (энеолит однокомнатных домов): 1-14— сосуды; 15, 16— терракотовые пряслица; 17-22— глиняные статуэтки; 23, 24— костяные проколки; 25-28 — металлические изделия; 29 — план поселения Первый металл анауской культуры невыразителен (шилья, двулезвийные ножи, булавки, пронизки). Все предметы изготовлены уже не из самородной, а из металлургической меди, рудные источники которой располагались в горных районах Центрального Ирана. Число каменных орудий на поселениях невелико. Из кремня сделаны только вкладыши для серпов и стрелы. Хозяйство обитателей ранних поселков анауской культуры основывалось на земледелии. На полях высевались пшеница и ячмень. Для орошения использовались разливы временных водотоков, стекавших с Копет-дага. Для удержания воды рыли небольшие отводные канавы, а поля окружали валом. Почву обрабатывали мотыгами и палками-копалками с каменными кольцами-утяжелителями. Скотоводство, основанное на разведении коров, овец и свиней, отодвинуло на задний план охоту на кулана и джейрана. Более поздний период анауской культуры датируется от середины IV до начала III тыс. до н.э. Многокомнатные дома, насчитывающие до 20 и более помещений, образуют замкнутый жилой массив, отделенный от соседнего узкими проходами. Такой дом имел общее зернохранилище, а иногда и общее святилище. Он был местом обитания большесемейной общины, состоящей из малых семей, занимавших отдельные комнаты. В западном варианте культуры наиболее изученным поселением является Кара-депе, в восточном (геоксюрском) — Алтын-депе. Заметные изменения претерпевает погребальный обряд. Наряду с одиночными захоронениями в пределах поселений появляются могильники.  Комплекс Геоксюр I (энеолит многокомнатных домов): 1-5, 12-16— сосуды; 6— пряслице; 7-11, 17, 18— терракотовые статуэтки Один из них открыт на окраине поселения Геоксюр I. Он состоял из 30 погребальных камер. Камеры служили семейными усыпальницами и порою содержали десять и более погребенных. Прямоугольные или овальные в плане, они были сложены из сырцового кирпича и имели ложносводчатое перекрытие. Новый обряд коллективных погребений был скорее всего привнесен на юг Средней Азии выходцами из Элама или Месопотамии. Воздействия, идущие со стороны Ближнего Востока, прослеживаются и в керамике, и в антропоморфной пластике. Эффектна роспись на посуде геоксюрских памятников. Керамика «геоксюрского стиля» пышно украшена изображениями крестов, зигзагов, ромбов, треугольников, фигурами козлов, нанесенных красной и коричневой краской. Прототипы такой керамики известны в памятниках Южного Ирана. В металлообрабатывающем производстве осваиваются закрытые литейные формы, популярно литье по восковой модели. Заметными сериями представлены: шилья, проколки, иглы, пластинчатые ножи, длинные булавки с утолщением на конце, зеркала и др., но редки ударные медные орудия вроде плоских топоров-тесел. Орошаемое земледелие на позднем этапе анауской культуры заметно прогрессировало: появились искусственные водоемы и первые ирригационные системы, позволявшие осуществлять многократное орошение полей и получать два урожая в год. Различия в богатстве погребального инвентаря свидетельствуют о процессе социальной дифференциации анауского общества. Важны и находки каменных печатей, отмечающих зарождение частной собственности. В Закавказье в V — первой половине IV тыс. до н.э. развивается шулавери-шомутепинская культура. С ней связаны поселения — телли в среднем течении р. Куры (северный локальный вариант: Шулаверисгора, Храмис Дидигбра, Арухло в Грузии; Шому-тепе в Азербайджане) и в долине р. Араке (южный локальный вариант: Нахичеванское Кюль-тепе I, Аликемектепеси и др. в Азербайджане). Поселения, как правило, состоят из круглых в плане домов купольной формы и хозяйственных построек. Иногда несколько построек обносились низкой оградой, внутри которой возникал округлый дворик. В строительстве использовались глина и сырцовый кирпич. Отверстие в куполе дома служило и для освещения, и для вывода дыма от очага. В нижней части стен часто фиксируются остатки входных проемов.  Медные орудия, оружие и украшения с памятников среднеазиатского энеолита: 1-6, 12 — ножи; 7 — долото (?); 8-10 — булавки; 11 — пробойник; 13, 14 — обломки тёсел; 15, 17 — шилья; 16 — игла; 18 — спираль; 19, 25 — зеркала (?); 20-22 — пронизи; 23 — бляшка; 24 — браслет  Комплекс Кюль-тепе I близ Нахичевани (энеолит Закавказья): 1-7 — сосуды (5 — с росписью); 8— модель колеса; 9— нуклеус; 10— скребок; 11 — пластина; 12 — пряслице; 13, 14 — костяные изделия Под полами домов и между домами встречаются одиночные погребения. Костяки лежат в скорченном на боку или на спине положении, иногда они посыпаны красной охрой. Часть погребений содержит инвентарь — глиняные сосуды, каменные бусины, обсидиановые орудия. Керамическая посуда шулавери-шомутепинской культуры проста по форме и груба по выделке. Это горшки баночной формы, большие бочкообразные сосуды, миски. В бассейне Куры керамика темная, в бассейне Аракса — светлая. Край сосудов украшен иногда шишкообразными выступами. В памятниках финала культуры появляются сосуды, расписанные красными, коричневыми полосами, зигзагами и пр. Считается, что это импорт из Месопотамии. Глиняные женские статуэтки встречаются в Закавказье реже, чем в Средней Азии. В основном они собраны при раскопках поселения Храмис Дидигора в Грузии. Орудия из кости и рога представлены мотыгами, проколками, шильями, иглами, лощилами для керамики, ложками; из кремня и обсидиана — ножами на пластинах, резцами, скребками, сверлами, долотами, вкладышами для серпов. Коллекция металлических вещей содержит около двадцати мелких изделий, связанных с наиболее поздними памятниками. Это бусы, трубчатые пронизки, несколько шильев и их обломков, два ножа. В большинстве случаев они сделаны из чистой меди. Основу хозяйства шулавери-шомутепинского населения составляло земледелие. Возделывались различные виды пшеницы и ячменя, просо, овес, горох, чечевица, виноград. Обработка земли велась, возможно, не только мотыгами, но и роговыми ралами (находка в поселении Арухло). В засушливых районах было освоено искусственное орошение. Земледелие дополнялось скотоводством (мелкий и крупный рогатый скот, свиньи), которое, скорее всего, было отгонным: скот пасли летом на горных пастбищах. Так выглядели археологические культуры эпохи энеолита Закавказья и Средней Азии. Их материалы свидетельствуют о том, что в V-IV тыс. до н.э. здесь обитали племена, тесно связанные с энеолитическими общностями Ближнего Востока. Занимая их северную и относительно отсталую периферию, они тем не менее демонстрируют общую с ними направленность развития металлургии, гончарства, домостроительства, производящих форм хозяйственной деятельности, идеологических воззрений. ПАЛЕОАНТРОПОЛОГИЯ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА ЭПОХИ НЕОЛИТА-ЭНЕОЛИТА До конца 70-х годов палеоантропология испытывала острый недостаток в материалах, происходящих из степных и лесостепных районов Волго-Уралья. Наши представления о физическом облике нео- и энеолитического населения этой значительной по площади и чрезвычайно интересной по этногенетической проблематике области базировались на отдельных фрагментированных, а подчас и плохо археологически документированных находках. С историографической точки зрения можно наметить основные этапы палеоантропологического изучения древнейшего населения Волго-Уральского региона. В этом разделе мы попытаемся показать процесс формирования научных представлений о расогенезе этого населения и в этом контексте подвести некоторые итоги исследований. В сводке Г.Ф. Дебеца (Дебец Г.Ф., 1948. С. 83) содержатся сведения о двух черепах, полученных из раскопок конца XIX - начала ХХ вв. близ села Ново-Мордово и из урочища Пустая Морквашка бывшей Казанской губернии. Эти находки в свое время были описаны С.М. Чугуновым (Чугунов С.М., 1904а; 1904б). В последнем случае один из черепов детский, с черепным указателем 82,6. Некоторые измерения черепов взрослых людей с этих и других памятников приведены в таблице 1. Г.Ф. Дебец отметил малые абсолютные размеры в комбинации с брахикранией упомянутых черепов, что напомнило ему "лапоноидный" краниологический тип (Дебец Г.Ф., 1948. С.83). К этой характеристике можно добавить средний по мировой шкале размер наименьшей ширины лба и очень малую ширину и высоту лица мужского черепа. Женский череп из Пустой Морквашки, как и детский, отличается брахикранией при малых размерах мозговой коробки. В связи с особенностями черепов из Казанской губернии, их брахикранией и грацильностью, уместно вспомнить отдельные находки, происходящие с территории Южного Приуралья, предположително датированные эпохой неолита. Один из них был найден в Бурановской пещере (Челябинская область) и опубликован Г.Ф. Дебецем (Дебец Г.Ф., 1953); два других происходят из Шигирских торфяников И приводятся В публикациях П.Д. Никольского (Никольский П.Д., 1895), Г.Ф. Дебеца (Дебец Г.Ф., 1953) и М.М. Герасимова (Герасимов М.М., 1955). Индивидуальные измерения этих черепов даны в таблице 2. Г.Ф. Дебец обратил внимание на отличие Бурановского черепа от Шигирских, имеющих, прежде всего, большую уплощенность лицевого скелета на верхнем уровне. По его мнению, череп из Бурановской пещеры европеоидный. Шигирские черепа, несмотря на различия по ряду показателей, были все же признаны сходными с Бурановским по основным размерам и по структуре горизонтального профиля лицевого скелета. Г.Ф. Дебец отметил, что подобные черепа можно встретить среди тех, которые антропологи относили обычно к "урало-лапоноидной" группе (Дебец Г.Ф., 1953. С. 68). М.М. Герасимов, в свою очередь, обратил внимание на грацильность упомянутых черепов и даже усмотрел в черепе 161 "черты некоторой монголизации" (Герасимов М.М., 1955. С.409-410). Череп 162 из Миасского района, по мнению М.М. Герасимова, имеет основные признаки европеоидной расы, субдолихокранен и отличается очень низким лицом и чуть заметной прогнатностью верхней челюсти. Отмечая несомненное морфологическое сходство между обеими уральскими находками, он отнес их к раннему варианту субуральского типа, указывая на исключительное своеобразие этого варианта, заключающееся, прежде всего, в очень малых размерах черепной коробки и основных параметров лицевого скелета (Герасимов М.М., 1955. С. 413-414). С территории Южного Урала происходит еще одно погребение, датированное автором раскопок глубокой древностью. Речь идет о находке у с. Давлеканово (Матюшин Г.Н., 1970. С. 164). Автор раскопок отнес его к эпохе неолита. Однако, учитывая широкий размах в абсолютных датах южноуральского неолита (подробнее см. об этом: Васильев И.Б., 1981), это захоронение может быть синхронно энеолитическим памятникам Среднего Поволжья и даже памятникам эпохи бронзы. Скелет был найден в слоях неолитического поселения. Он не имел сопровождающего инвентаря, а его стратиграфическое положение, судя по опубликованным данным, строго не определяется. Череп существенным образом отличается от вышеупомянутых находок большими размерами мозговой коробки и лицевого скелета, а также очень резко выступающими носовыми костями. Индивидуальные измерения давлекановского черепа были опубликованы А.В. Шевченко (Шевченко А.В., 1986). Этими находками сравнительно недавно исчерпывались наши представления о физическом облике населения Волго-Уральского региона в эпоху неолита и энеолита. Стоит ли говорить, что фрагментарность и сомнительная культурная и хронологическая атрибуция этих черепов, которую отмечали авторы антропологических (Дебец Г.Ф., 1948. С. 83; Герасимов М.М., 1955. С. 408 и др.) и археологических (Матюшин Г.Н., 1970. С. 166) публикаций, резко снижали, а то и вовсе ставили под сомнение их научную значимость. Крайне осторожный подход специалистов к перечисленным материалам был обусловлен и еще одной очень важной причиной. Подводя итоги обзору накопленных к тому времени краниологических данных, относящихся к IV-II тыс. до н.э., Г.Ф. Дебец отнес их к ""протоевропеоидному" или "кроманьоидному" в широком понимании этого термина", по Н.Н. Чебоксарову (Чебоксаров Н.Н., 1946), типу. По его мнению, этот тип характеризуется широким, но не очень высоким лицом, очень сильно выступающим носом, низкими или средними по высоте орбитами, сильно развитым надбровьем и сравнительно широким лбом. При этом Г.Ф. Дебец отметил трудности дифференциации этого антропологического подразделения на обширных территориях Восточной Европы. Во многом эти трудности были обусловлены отсутствием достаточного количества краниологических материалов древнейших эпох (Дебец Г.Ф., 1948. С. 108-109). Тем не менее, в палеоантропологии, опиравшейся в то время, в основном, на материалы, происходящие из западного - приднепровского, ареала степей, сложилось представление о чуть ли не абсолютной краниологической гомогенности нео-энеолитического населения Восточноевропейской равнины в целом. На фоне этих представлений исключительное морфологическое своеобразие волго-уральских черепов, наряду с отмеченной уже сомнительностью их культурно-хронологической атрибуции, лишний раз вызывало по отношению к ним определенную настороженность. Эта ситуация оставалась неизменной до конца 70-х годов, когда усилиями самарских, саратовских и казанских археологов одно за другим последовали открытия, которые заставили по-новому взглянуть на археологию степных и лесостепных районов Поволжья. Более активно, чем раньше, для археологических реконструкций стали привлекаться данные смежных наук, начали использоваться новейшие достижения методов абсолютного датирования. Были уточнены хронология, последовательность и границы распространения многих археологических культур эпохи неолита-бронзы. Одновременно были получены серийные краниологические и остеологические материалы. Речь идет об исследованиях Меллятамакских, Съезженского, Хвалынских, Хлопковского и Гундоровского нео-энеолитических могильников, которые дали на этот раз хорошо документированный археологически материал. Очень важно, что были обнаружены и исследованы погребения периода раннего неолита. К ним относятся краниологические материалы из Чекалино и Лебяжинки. Одновременно в научный оборот были введены палеоантропологические материалы эпохи неолита и энеолита и из других районов Восточной Европы и Зауралья. Среди них данные по краниологии с территории горного Урала (Чикишева Т.А., 1991) два новых черепа из Шигирских торфяников (Bagashev A.N., 1994), череп со стоянки Шидерты (Павлодарская обл.), (Яблонский Л.Т, 1998а), из лесостепной полосы Восточной Европы (Черная Гора) (Ефимова с.г., Кондукторова Т.С., 1993), материалы Шагарского могильника (Яблонский Л.Т, 1994) и верхневолжских Сахтышских стоянок (Неолит лесной полосы Восточной Европы. 1997). Все это позволило по-новому подойти к изучению расо- и этногенетических процессов на территории Волго-Уралья в глубокой древности. Физический тип древнейшего населения региона иллюстрируют краниологические данные (табл. 1-3), рисунки черепов |