Железнодорожный транспорт ведущий в транспортной системе России

Скачать 348.05 Kb. Скачать 348.05 Kb.

|

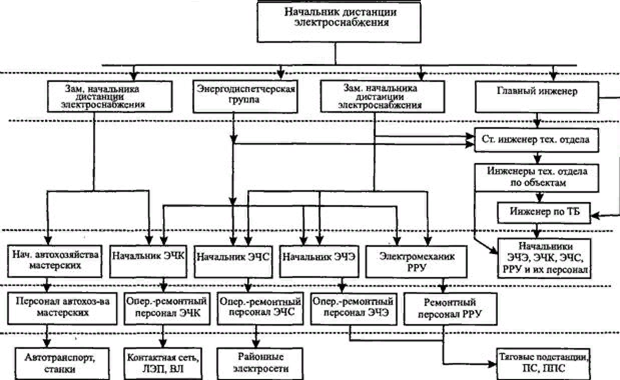

ВВЕДЕНИЕЖелезнодорожный транспорт – ведущий в транспортной системе России. «Его ведущее значение обусловлено двумя факторами: технико-экономическими преимуществами над большинством других видов транспорта и совпадением направления и мощности основных транспортно-экономических межрайонных и межгосударственных (в границах СНГ) связей России с конфигурацией, пропускной и провозной способностью железнодорожных магистралей (в отличие от речного и морского транспорта)». Так же это обусловлено географическими особенностями нашей страны. Протяженность железных дорог в России (87 тыс. км.) меньше чем в США и Канаде, но работа, выполняемая ими, больше, нежели в других странах мира, поэтому необходимо уделять особое внимание состоянию и качеству железнодорожных линий. «Главная задача железных дорог России – обеспечить надежную транспортную связь европейской части страны с её восточными районами. Нужно отметить, что важнейшие транспортные линии перегружены. Средняя скорость движение на железных дорогах около 30 км/ч и постоянно снижается. Наиболее густая и разветвленная сеть железных дорог расположена в европейской части Российской Федерации». Известно, что железные дороги РФ, располагая 11–12% общей протяженности железных дорог мира, выполняют более 50% грузооборота железных дорог. «Железные дороги обслуживают 1,2 млн. работников, магистральные пути составляют 87 тыс. км (из 158 тыс. км) – 19 региональных железных дорог, которые относятся к федеральной собственности. Железные дороги перевозят ежегодно около 1 млрд. т груза и 120 тыс. контейнеров, что составляет 30%1 грузооборота страны. Преимуществом железнодорожного транспорта является независимость от природных условий (строительство железных дорог практически на любой территории, возможность ритмично осуществлять перевозки во все времена года, в отличие от речного транспорта). «Эффективность железнодорожного транспорта становится ещё более очевидной, если учесть такие его преимущества, как высокие скорости подвижного вагонопотока, универсальность, способность осваивать грузопотоки практически любой мощности (до 75–80 млн. т. в год в одном направление), во много раз меньше чем у других видов транспорта. Среди существующих показателей наиболее точно характеризуют уровень мобильности железнодорожного транспорта следующие: удовлетворение потребностей народного хозяйства в перевозках за определенный период времени, соблюдение сроков доставки грузов, оборот вагона, участковая и техническая скорость, коэффициент участковой скорости, средний простой вагона под одной грузовой операцией. В пассажирских перевозках наиболее важны такие показатели, как соблюдение графика и расписания движения, выполнение плана пассажирских перевозок». Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в экономике России. Доля железнодорожных перевозок в общем грузообороте превышает 80%, значение железных дорог особенно велико при перевозках грузов на дальние расстояния. Для большинства отправителей массовых грузов (таких как уголь, руды, лесные грузы, строительные материалы и др.) перевозка по железной дороге является единственной альтернативой. Железнодорожный транспорт потребляет около 7 % энергии,производимой электростанциями России. В основном она расходуется на обеспечение тяги поездов и питания нетяговых потребителей, к которым относятся станции, депо, мастерские и устройства регулирования движения поездов. Кроме того, к системе электроснабжения железной дороги могут быть подключены расположенные вблизи нее предприятия и небольшие населенные пункты. Согласно ПТЭ на железнодорожном транспорте должно быть обеспечено надежное электроснабжение электрического подвижного состава, устройств СЦБ, связи и вычислительной техники как потребителей электрической энергии I категории, а также других потребителей в соответствии с установленной для них категорией. Система электрификации железных дорог обеспечивает электроэнергией железнодорожные поезда и трамваи без бортового первичного двигателя или местной подачи топлива. Электрические железные дороги используют либо электровозы (перевозящие пассажиров или грузы в отдельных вагонах), либо электрические агрегаты (пассажирские вагоны с собственными двигателями), либо и то, и другое. Электричество обычно вырабатывается на крупных и относительно эффективных электростанциях, передается в сеть железных дорог и распределяется по поездам. Некоторые электрические железные дороги имеют свои собственные специализированные электростанции и линии электропередачи, но большая часть покупает электроэнергию у электросети. Железная дорога обычно имеет собственные распределительные линии, коммутаторы и трансформаторы. Питание для движущихся поездов подается с помощью (почти) непрерывного проводника, идущего вдоль пути, который обычно принимает одну из двух форм: воздушная линия, подвешенная к столбам или башням вдоль пути или к потолкам конструкции или туннеля, или третий рельс, установленный на уровне пути и контактирующий со скользящим "башмаком". Как в системах с воздушным проводом, так и в системах с третьим рельсом обычно используются направляющие рельсы в качестве обратного проводника, но в некоторых системах для этой цели используется отдельный четвертый рельс. По сравнению с основной альтернативой, дизельным двигателем, электрические железные дороги предлагают значительно более высокую энергоэффективность, более низкие выбросы и более низкие эксплуатационные расходы. Некоторые системы электрической тяги обеспечивают рекуперативное торможение, которое превращает кинетическую энергию поезда обратно в электричество и возвращает ее в систему снабжения для использования другими поездами или в общую сеть. В то время как тепловозы сжигают нефтепродукты, электричество может вырабатываться из различных источников, включая возобновляемую энергию.  Рисунок 1 – Организационная структура ОАО «РЖД » Управление дистанцией электроснабжения, характеристика ее структурных подразделений  Рисунок 2 – Организационная структура управления дистанцией электроснабжения Дистанция электроснабжения – энергоучасток, административно хозяйственное подразделение железной дороги, осуществляющее через свои сети и подстанции электроснабжение всех ж.-д. потребителей электроэнергии (шифр ЭЧ). Техническое руководство работой дистанции электроснабжения осуществляется службой электроснабжения. В составе дистанции электроснабжения имеются районы контактной сети, тяговые подстанции, электроснабжения, ремонтно-ревизионный участок, энергодиспетчерская группа, лаборатории, мастерские, базы по обслуживанию и ремонту автомобильной и моторельсовой техники и др. Основными линейными подразделениями дистанции электроснабжения являются тяговые подстанции и районы контактной сети. Важнейшими общими для дистанции подразделениями являются ремонтно-ревизионные участки , механические мастерские и монтажный участок. Тяговая подстанция - электроустановка, предназначенная для понижения электрического напряжения и последующего преобразования (выпрямления) тока (для подстанций постоянного тока) с целью передачи его в контактную сеть для обеспечения электрической энергией электровозов, электропоездов, трамваев и троллейбусов. Тяговые подстанции бывают постоянного и переменного тока. Район контактной сети— производственное подразделение дистанции электроснабжения, выполняющее техническое обслуживание и ремонт контактной сети, фидерных линий, линий продольного электроснабжения, а также воздушных линий автоматической блокировки (шифр ЭЧК). Сетевой район (ЭЧС) предназначен для бесперебойной работы устройств энергоснабжения станций и сигналов автоблокировки. Ремонтно-ревизионный участок (РРУ) предназначен для выполнения капитального и текущего ремонтов, профилактических испытаний оборудования тяговых подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного соединения (ППС) и др. Участковые мастерские предназначены для обеспечения линейных подразделений дистанции электроснабжения различным нестандартным оборудованием (конструкциями и деталями). Начальник ЭЧ несет ответственность за выполнение установленных финансовых и производственных заданий, а также за соблюдение действующего законодательства и указаний Департамента электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», управления железной дороги. Непосредственно начальнику дистанции электроснабжения подчиняются два заместителя, главный инженер и энергодиспетчерская группа, а также старший экономист, исполняющий одновременно функции бухгалтера, и инспектор по кадрам. Каждый заместитель управляет, как правило, группой однородных подразделений и обеспечивает организацию эксплуатации устройств электроснабжения. Им непосредственно подчиняются начальники соответствующих подразделений: районов контактной сети, тяговых подстанций, районов электроснабжения, ремонтно-ревизионного участка, автохозяйства и мастерских, а также инженеры технического отдела, обеспечивающие техническое управление ЭЧ. Главный инженер непосредственно занимается организацией капитального ремонта и строительства, а также обеспечивает выполнение требований техники безопасности при производстве работ всеми подразделениями ЭЧ. Главному инженеру подчиняются инженер по охране труда и старший инженер технического отдела. Энергодиспетчерская группа, возглавляемая старшим энергодиспетчером осуществляет оперативное управление технологическими процессами электроснабжения и производством планово-предупредительных ремонтов. Ей оперативно подчинены начальники всех подразделений ЭЧК, ЭЧЭ, ЭЧС, РРУ .Энергодиспетчерская группа размещается на энергодиспетчерском пункте, который, как правило, находится в отделении дороги. Старший инженер подчиняется главному инженеру и руководит инженерами отдела, обеспечивая управление организацией капитальных ремонтов и строительства по всем подразделениям участка энергоснабжения. За инженерами техотдела закрепляют группы однородных подразделений, они также могут выполнять целевые функции. В состав техотдела входят инженеры по электроснабжению, тяговым подстанциям, контактной сети, линиям автоблокировки и продольного электроснабжения, энергонадзору. Каждый инженер техотдела подчиняется непосредственно старшему инженеру и соответствующему заместителю начальника дистанции электроснабжения. Инженеру по охране труда в вопросах охраны труда подчиняются все начальники подразделений и их персонал. Энергодиспетчерская группа предназначена для круглосуточного оперативного диспетчерского управления работой устройств электроснабжения 1.4 Определение общего объема переработки электроэнергии тяговыми подстанциями Для определения объема отпуска электроэнергии на тягу поездов необходимо знать общий объем грузовых и пассажирских перевозок, выполняемый транспортом на участке сети, обслуживаемом дистанцией электроснабжения. А также показатели: Вес поезда (масса поезда) — один из важнейших показателей, влияющих на эффективность работы железной дороги. Вес поезда определяет удельный расход электроэнергии на тягу поездов, различают вес поезда брутто и нетто. Вес брутто определяется сложением веса локомотива, веса тары вагонов и собственно веса груза или пассажиров. Вес нетто - сложением веса локомотива и веса тары вагонов. Тара вагона – это собственная масса всех его частей (в порожнем состоянии), включая тележки и колесные пары. Руководящий уклон (крутизна) железнодорожного пути очень незначителен не может превышать 12% на участках с тепловозной тягой или 15% на участках с электровозной тягой. 1 Определим объем грузовых перевозок (млн. км брутто) по формуле (1.4.1):  =( =( + а · + а ·  + +  + а · + а ·  + а( + а( - -  )) · L (1.4.1); )) · L (1.4.1);где Гт - грузопоток в основном направлении, млн. т. брутто; Го - грузопоток в обратном направлении, млн. т. брутто; а - коэффициент пересчета веса тары вагонов в зависимости от руководящего уклона линии, а = 0,58; L - протяженность электрифицированного участка, км. Произведём расчёт по формуле (1.4.1):  = (45+0,58∙45+39,4+0,58∙39,4+0,58∙(45-39,4))∙263=35925,8 (млн. км брутто) = (45+0,58∙45+39,4+0,58∙39,4+0,58∙(45-39,4))∙263=35925,8 (млн. км брутто)2 Определим объем пассажирских перевозок (млн. км брутто) по следующей формуле (1.4.2):  = =  · · · 365 · 2L · · 365 · 2L ·  (1.4.2); (1.4.2);где  - число пар пассажирских поездов в сутки; - число пар пассажирских поездов в сутки; - масса пассажирского поезда, т. брутто; - масса пассажирского поезда, т. брутто;L - протяженность электрифицированного участка. Произведём расчёт по формуле (1.4.2):  = 17∙2100∙365∙2∙263∙ = 17∙2100∙365∙2∙263∙ = 6854,04 (млн. км брутто) = 6854,04 (млн. км брутто)3. Определим общий объем перевозок (млн. км брутто) по следующей формуле (1.4.3): М =  + +  (1.4.3); (1.4.3);где  - объем грузовых перевозок, млн. км брутто; - объем грузовых перевозок, млн. км брутто; - объем пассажирских перевозок, млн. км брутто. - объем пассажирских перевозок, млн. км брутто.Произведём расчёт по формуле (1.4.3): М = 35925,8 + 6854,04 = 42 779,84 (млн. км брутто) 4. Определим годовое потребление энергии на тягу поездов Wт (млн. кВт∙ч), которое зависит от объема перевозок по видам движения на участке, обслуживаемом дистанцией, и норм удельного расхода электроэнергии по формуле (1.4.4):  = ( = ( ∙ ∙  + +  ∙ ∙  ) ∙10-4 (1.4.4); ) ∙10-4 (1.4.4);где  - удельный расход электроэнергии грузовых поездов; - удельный расход электроэнергии грузовых поездов; - удельный расход пассажирских поездов; - удельный расход пассажирских поездов; - объем грузовых перевозок, млн. км брутто; - объем грузовых перевозок, млн. км брутто; - объем пассажирских перевозок, млн. км брутто. - объем пассажирских перевозок, млн. км брутто.Произведём расчёт по формуле (1.4.4):  = (154 ∙ 35925,8 + 263 ∙ 6854,04) ∙ 10-4 = 733,51 (млн. кВт ∙ ч) = (154 ∙ 35925,8 + 263 ∙ 6854,04) ∙ 10-4 = 733,51 (млн. кВт ∙ ч)5. Определить расход электроэнергии на нетяговых потребителей (млн. кВт·ч), принимаем в размере 20% от годового расхода на тягу поездов по формуле (1.4.5)  = (20%) ∙ = (20%) ∙  (1.4.5); (1.4.5);где  - расход электроэнергии на тягу поездов, (млн. кВт·ч). - расход электроэнергии на тягу поездов, (млн. кВт·ч).Произведём расчёт по формуле (1.4.5):  = 0,2 ∙ 733,51 = 146,702 (млн. кВт·ч) = 0,2 ∙ 733,51 = 146,702 (млн. кВт·ч)6. Определить расход электроэнергии на собственные нужды, (млн. кВт · ч), принимаем в размере 0,5 - 0,6% от годового расхода на тягу поездов по формуле (1.4.6):  = (0,5 ÷ 0,6%) ∙ = (0,5 ÷ 0,6%) ∙  (1.4.6); (1.4.6);где расход электроэнергии на собственные нужды, (млн. кВт · ч), принимаем в равны в размере 0,5. Произведём расчёт по формуле (1.4.6):  = 0,005 ∙ 733,51 = 3,66 (млн. кВт · ч) = 0,005 ∙ 733,51 = 3,66 (млн. кВт · ч)7. Определить потери электроэнергии на тяговых подстанциях и контактной сети (млн. кВт ч), принимаем в размере 0,5% от годового расхода на тягу поездов по формуле (1.4.7):  = (0,5%) ∙ = (0,5%) ∙ (1.4.7); (1.4.7);Произведём расчёт по формуле (1.4.7):  =0,005 ∙ 733,51 = 3,66 (млн. кВт ∙ ч) =0,005 ∙ 733,51 = 3,66 (млн. кВт ∙ ч)8. Определим общую годовая переработка электроэнергии тяговыми подстанциями, (млн. кВт ч) по формуле (1.4.8): W = Wт +  + + + +  (1.4.8); (1.4.8);Произведём расчёт по формуле (1.4.8): W=733,51+146,702 +3,66+3,66= 887,53 (млн. кВт∙ч) Таблица 2 Годовой объем переработки энергии ЭЧ

1.5 Определение количества тяговых подстанций и числа условных технических единиц Основным видом деятельности ЭЧ является текущий ремонт и текущее обслуживание устройств электроснабжения, обеспечивающих выполнение перевозочного процесса. Программа ремонта и обслуживания технических устройств дистанции выражается количеством текущих ремонтов и технического обслуживания устройств электроснабжения и определяется в условных технических единицах Условные технические единицы дистанции электроснабжения характеризует общую производственную мощность предприятия и определяется на основе сопоставления трудоемкости обслуживания каждого из видов устройств ЭЧ. Определяем количество тяговых подстанций и числа условных технических единиц по следующим формулам: 1.Общее число условных технических единиц дистанции электроснабжения:  = = (1.5.1); (1.5.1);где  число объектов обслуживания: километры контактной сети, число число объектов обслуживания: километры контактной сети, числотяговых подстанций, число пунктов параллельного соединения, линий электропередач и др;  коэффициенты приведения трудоемкости технического обслуживания коэффициенты приведения трудоемкости технического обслуживанияи ремонта различных технических устройств к принятому стандарту. 2. Количество тяговых подстанций ЭЧ определяется по формуле (1.5.2): Nтяг=Lкс/L (1.5.2); где Lкс- развернутая длина контактной сети; L- протяженность электрифицированного участка. Произведём расчёт по формуле (1.5.2): Nтяг=1760/263= 6 Найдем число условных единиц для контактной сети: Nус.ед. = 1760 · 1 = 1760 Найдем число условных единиц для тяговых подстанций: Nус.ед. = 7 · 71,1 = 497,7 Найдем число условных единиц для пунктов параллельного соединения: Nус.ед. = 4 · 1,69 = 6,76 Найдем число условных единиц для линий электропередач ВЛ 6 – 10 кВ: Nус.ед. = 690·1,1 = 759 Найдем число условных единиц для кабельных линий более 1 кВ: Nус.ед. = 40 · 0,49 = 19,6 Найдем число условных единиц для кабельных линий до 1 кВ: Nус.ед. = 190 · 0,23 = 43,7 Найдем число условных единиц для лам накаливания наружного освещения: Nус.ед. = 6420 · 0,05 = 321 Найдем число условных единиц для высоковольтных линий автоблокировки: Nус.ед. = 220 · 1,1 = 242 Найдем общее число технических единиц: Nус.ед. об. = 497,7 + 1760 + 6,76 + 759 + 19,6 + 43,7 + 321 + 242=3655,76 Таблица 3 - Расчет числа условных технических единиц дистанции электроснабжения

2 Определяем общее число условных технических единиц дистанции электроснабжения по формуле: Nус.ед = Ni ∙ Kпр (9) где Ni – число объектов обслуживания: километры контактной сети, число тяговых подстанций, число пунктов параллельного соединения, линий электропередач и др.; Kпр – коэффициенты приведения трудоемкости технического обслуживания и ремонта различных технических устройств к принятому стандарту. Nус.ед = 8 ∙ 71,1 = 568,8 2. Количество тяговых подстанций ЭЧ определяется:

где – L - протяженность электрифицированного участка, км.; Lкс - развёрнутая длина контактной сети, км.  |