1 глава Общие принципы и основные понятия фразеологии в российской и зарубежной лингвистике. 1 глава Общие принципы и основные понятия фразеологии в российск. Общие принципы и основные понятия фразеологии в российской и зарубежной лингвистике

Скачать 380.28 Kb. Скачать 380.28 Kb.

|

|

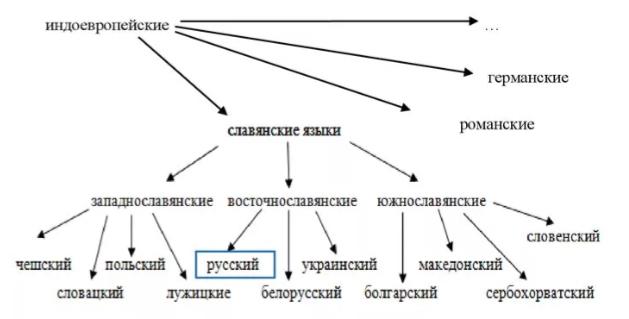

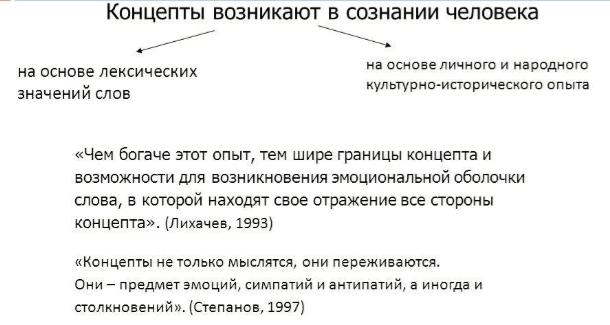

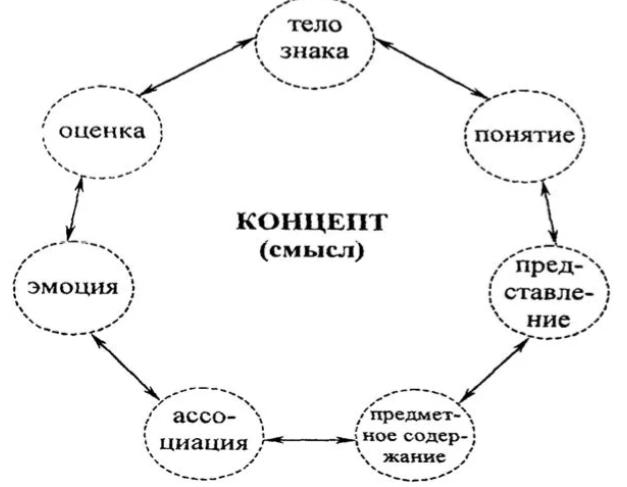

Глава 1. Общие принципы и основные понятия фразеологии в российской и зарубежной лингвистике Обзор истории развития фразеологии как лингвистической дисциплины. Понятие фразеологической единицы. Структура и особенности фразеологического значения Фразеология отличается яркой выразительностью и эмоциональностью. Неудивительно, ведь русский язык – кладезь пословиц и поговорок, национальное лексическое и фразеологическое богатство, насыщенное традициями и высочайшей культурой. Современное состояние мировой и российской лингвистики характеризуется антропоцентрическим подходом. Такое новое направление, как когнитивная лингвистика, сформировалось благодаря антропоцентрической парадигме. Феномен языка представлен на рис.1.1.1 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Истоки и пути становления этого нового научного направления можно найти в европейских лингвистических работах, а именно: в лингвофилософской концепции Вильгельма фон Гумбольдта, а также в научных идеях американских ученых, выраженных Ф. Боасом, Э. Сепиром 1 и Б. Л. Уорфом 2. К концу XX века теоретический подход когнитивной науки начал совершенствоваться и распространяться. Свои работы опубликовали такие зарубежные ученые, как Г. Лакофф, М. Джонсон6 и Т. ван Дейк 3. Ученые, работающие в рамках когнитивных наук, уделяли особое внимание языку как средству характеристики «языкового образа мира». Такой подход возник неслучайно: проблема человека и языка оказалась в центре внимания, поскольку полноценное изучение любого языка невозможно, если он анализируется только лишь в рамках лингвистических границ. Любой язык должен быть изучен через его носителей и общество, которое они формируют, потому что только их использование этого языка делает людей особенными и подчеркивает особенности самого языка. Изучение природы языковых единиц – это познавательная деятельность, потому что они служат средством выражения мыслей. Когнитивная деятельность включает в себя информативную, денотативную и референтную языковую деятельность. Таким образом, язык – это нечто большее, чем названия предметов и понятий, это особый образ мышления, репрезентация накопленного годами человеческого опыта. Немецкий философ и лингвист В. фон Гумбольдт 4 первым проанализировал такие важнейшие понятия, как язык, мышление и реальность. По мнению Л. Вайсгербера 5, язык не может выразить объективную реальность, он раскрывает лишь субъективное восприятие ее человеком. Вот почему познание определяется определенным языком. Г. Харман по этому поводу выразился таким образом: «язык выполняет жизненно важную функцию среди других когнитивных наук, поскольку он передает мысли. Язык также может влиять на способ познания» 6. В российской лингвистике также существует несколько фундаментальных работ, посвященных когнитивной теории языка. В.А. Маслова пишет: «когнитивная лингвистика базируется на когнитивизме и существует в рамках современных антропоцентрических парадигм, расширяющих круг лингвистических исследований». Объектом исследования в этом случае является познание людей, которое включает в себя наблюдение и контроль, а также формирование их менталитета, представлений, символов и знаков, лежащих в основе систематизированного знания. Когнитивный мир любого конкретного человека определяется его ментальными действиями и жизненным опытом. В этом отношении язык является главным признаком, определяющим эти действия. Когнитивная лингвистика – это научная сфера, изучающая сформированные в сознании человека знания о мире, его внутренних структурах, репрезентативных методах и закономерностях. Когнитивная лингвистика также нацелена на моделирование мира и структуры языкового познания. Представление о мире формируется в сознании человека через чувства (тактильные, зрительные, вкусовые) на уровне представлений (знаков, мировоззрения) или организации мыслей. Когда эти материи формируются в сознании человека, они представляют собой известную информацию о мире. Основные методы когнитивной лингвистики можно обобщить следующим образом: сбор информации о мире, которая формируется в сознании человека до овладения языком; группировка этих данных в единую систему; определение мира в сознании человека; выявление репрезентации этого образа мира в соответствующем языке. Теория когнитивной метафоры, служит средством систематизации и формирования лингвистических средств применительно к понятиям языкового образа мира. Понятие любого данного слова определяется через его семантическое и ассоциативное поле. Слова выражают информацию в семантическом и ассоциативном полях, и они рассматриваются как отдельные элементы когнитивных и прагматических смыслов 7. Помимо видимых действий, когнитивная лингвистика также изучает их ментальные репрезентации, образы внутреннего мира, паттерны, знаки, служащие символами когнитивной языковой модели, стратегии – все это лежит в основе человеческих действий. Таким образом, когнитивный мир человека анализируется через действия и деятельность. Этнолингвистика, нейролингвистика, психолингвистика и культурология оказали влияние на формирование когнитивной лингвистики. Основной задачей когнитивной лингвистики является изучение когнитивных возможностей человека с помощью определенных методов и средств. Анализ различных языков позволяет лингвистам находить общие черты и затем формировать общие правила 8. Лингвистика систематически изучает языковые явления, проводит аналогию между аспектами в одном или нескольких языках. Когнитивная лингвистика исследует концептуальную систему через языковые явления 9. Размышляя о когнитивизме, В.А. Маслова писала: «когнитивная наука уделяет большое внимание человеческим познаниям и изучает наблюдаемые действия, их ментальные репрезентации (их внутренние образы, паттерны), символы и стратегии, которые порождают вышеупомянутые действия на основе собранных знаний, то есть когнитивный мир человека изучается через поведение и деятельность этого человека, которые тесно сопровождаются языком. В этом случае язык закладывает вербальную и мыслительную основу любой данной человеческой деятельности, формирует ее мотивы и убеждения, прогнозирует их возможные результаты» 10. К примеру, лексическая система современного английского языка может быть представлена ФО. По мнению ученых филологов и лингвистов, ФЕ заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не может обеспечить наименование познанных человеком сторон действительности 11. Таким образом, они по своей сущности сглаживают противоречия между потребностями мышления и ограниченным лексическими ресурсами изучаемого языка, см. Табл. 1.1.1 подробнее ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Кроме того, структуру и особенности фразеологического значения представим в табл.1.1.2 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 12. Классификацию фразеологизмов представим на рис.1.1.2.  Рисунок 1.1.2 – Классификация фразеологизмов 13 Кроме того, для полного понимания, общую схему лексики представим на рис.1.1.3 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Таким образом, глобализация, стирающая границы между странами и культурами, коренным образом изменила и подход к научным исследованиям. Междисциплинарные исследования стали трендом современности, и это существенно обогащает науку за счет взаимопроникновения методов анализа. В рамках этого тренда получила развитие когнитивная лингвистика, которая сочетает в себе исследовательский подход с точки зрения сразу нескольких дисциплин – психологии, антропологии, философии, языкознания, и даже нейрофизиологии. Оформление когнитивной лингвистики в отдельное направление обусловлено сменой исследовательской парадигмы в науке, в целом. Современная междисциплинарная методология за счет качественно новых эвристик дает возможность исследовать то, что раньше считалось недоступным для достоверного анализа. В этом смысле необходимо отметить развитие таких сфер науки, как лингвокультурология и когнитивная лингвистика. В методологическом поле этих новых направлений ключевым значением обладает понятие языковой картины мира. Оно используется при анализе естественных языков. «Картина мира» многогранна и многомерна, так как раскрывает множество частных признаков в рамках каждой авторской концепции. «Терминологическая расплывчатость, флуктуация и эфемерность дополняются тем, что картина мира не стала аксиоматическим явлением в лингвистике, хотя ее лучше будет считать одним из фундаментальных признаков идиоэтнической парадигмы в современной философии языка».  Рисунок 1.1.4 – Сравнительно-историческое языкознание 14 Таким образом, рассматриваемые аспекты данного параграфа обусловлены развитием новых подходов к лингвистическому анализу, с помощью которых можно более эффективно исследовать особенности этнического сознания различных народов. Лингвокульторология и ее возможности в контексте изучения фразеологических единиц Лингвокультурология рассматривается как дисциплина с междисциплинарным происхождением, которая исследует связь между языком и культурными концептуализациями. В частности, лингвокультурология исследует особенности человеческих языков, кодирующих культурно сконструированные концептуализации человеческого опыта 15. Лингвокультурология предлагает как теоретическую, так и аналитическую основу для исследования культурных концептуализаций, лежащих в основе использования человеческих языков. Понятие культурного познания дало интегрированное понимание концепций «познания» и «культуры» в их отношении к языку. Это понятие предлагает междисциплинарное понимание познания, выходящее за рамки индивидуального разума и связанных с ним понятий, таких как «ментальное представление». Культурное познание является формой активного познания, которая формируется в результате взаимодействия между людьми во времени и пространстве 16. Важно отметить, что культурное познание не одинаково разделяется спикерами в речевом сообществе, но является формой гетерогенного распределенного познания. Говорящие демонстрируют различия в доступе к культурному познанию и его усвоению. Кроме того, культурное познание является динамичным в том смысле, что оно постоянно обсуждается и пересматривается между поколениями и посредством контакта с другими речевыми сообществами. Культурные концептуализации и их реализация в языке лежат в основе культурного познания. Язык играет двоякую роль в отношении культурного познания: с одной стороны, лингвистические взаимодействия имеют решающее значение для развития культурного познания, поскольку они дают возможность говорящим создавать и совместно конструировать значения своего опыта. С другой стороны, многие аспекты языковой структуры и использования языка опираются и часто отражают культурное познание. Таким образом, изучение самого языка имеет ключевое значение для нашего понимания культурного познания. В качестве центрального аспекта культурного познания язык служит своего рода «банком коллективной памяти» речевого сообщества. Многие аспекты языка формируются культурным познанием, которое преобладало на разных этапах истории речевого сообщества. Другими словами, эти аспекты могут оставить следы в последующей лингвистической практике. В этом смысле язык может рассматриваться как основной механизм хранения и передачи культурного познания, выступающий одновременно в качестве «банка памяти» и подвижного средства для передачи культурного познания. Процесс конструирования значения во время коммуникативных взаимодействий зависит от многих факторов, таких, как контекстные ресурсы, доступные докладчикам. Тем не менее, часть процесса создания значения опирается на концептуализации, которые в каждый момент времени структурируют значение для отдельных ораторов, и которые эти ораторы часто считают разделяемыми. Лингвистические взаимодействия приводят и, в свою очередь, опираются на концептуальные процессы, такие как: а) схематизация или абстрагирование концептуальных схем из опыта, б) категоризация или присвоение различного опыта нашим заранее установленным когнитивным категориям, и в) концептуальное отображение или отображение между различными концептуальными областями. Там, где основанная на опыте база нашего языкового взаимодействия является культурной (а не своеобразной и индивидуальной или универсальной), формируются культурные схемы, культурные категории и культурные сопоставления (культурные метафоры). В совокупности они могут упоминаться как культурные концептуализации. Многие особенности языковой картины укоренились в культурной концептуализации. Такие понятия, как культурная схема, культурная категория и культурная метафора, предоставляют полезные аналитические инструменты для изучения особенностей языка, которые воплощают культурно сконструированные концептуализации опыта. Таким образом, признание культурных концептуализаций и их отношения к языку в целом вместе создают аналитическую основу для культурной лингвистики, которая, в свою очередь, теоретически основана на концепции культурного познания. Начиная с последних двух десятилетий XX века термин «лингвокультурология» часто использовался в сочетании с термином «изучение культуры через язык». Лингвокультурология акцентирует внимание на отражении духовного состояния в языке человека. Таким образом, в системе дидактических координат вместо модели «обучение языку – знакомство с культурой» в центре внимания стоит взаимосвязь коммуникативной компетентности с лингвокультурологией 17. В этом контексте, методологической основой лингвокультурологии служит «семиотическое представление указаний на это взаимодействие, рассматриваемое как когнитивное содержание психических процедур, результатом которого является культурное отображение психических структур» 18. В этом плане можно выделить несколько методов лингвокультурологии: 1) диахронический метод, основанный на сравнительном анализе различных лингвокультурологических единиц по времени; 2) синхронный метод, сравнивающий одновременно существующие лингвокультурологические единицы; 3) структурно-функциональный метод, предусматривающий разделение предметов культуры на части и выявление связей между частями; 4) историко-генетический метод, ориентированный на изучение лингвокультурных фактов с точки зрения его формирования, развития и дальнейшей его судьбы; 5) типологический метод, направленный на выявление типологически близких различных лингвокультурных единиц, созданных в ходе историко-культурного процесса: 6) в основе сравнительно-исторического метода лежит сопоставление оригинальных лингвокультурных единиц по времени и анализ их сущности. Сравнение культуры и языка в целом и, особенно, в конкретной национальной культуре и в конкретном языке, обнаруживает нечто изоморфное в их структуре, в функциональном и иерархическом плане. При таком понимании задач культурологии объектом ее исследования становится своего рода «археология культуры». Лингвистические «раскопки» культурно-исторических слоев здесь осуществляются с помощью таких категорий, как национальная картина (характер, модель) мира, языковое (этнокультурное) сознание и менталитет людей. Упомянутая категория, надо сказать, не синонимична, каждая из них обладает своей осмысленной чертой. Все эти категории заключают в себе так называемый национальный (этнический) компонент. Таким образом, современная лингвистика также находится в процессе эволюции, меняя научные векторные приоритеты. Первая скрипка принадлежит антропоцентрическому подходу к описанию языка. Разумеется, язык – явление сложное, неотъемлемое от человека. Да и само по себе это подходите направление рассматривает в своих исследованиях язык через призму человека: провозглашает принцип познания языка во взаимосвязи с мышлением, сознанием. Данный подход даёт полное представление о поведении человека, о побуждающих действовать мотивах, целях и задачах. А это значит, что язык – весьма приоритетный аспект, дающий знания о начале, культуре и развитии человека разумного. Работы античных и средневековых философов эпохи Просвещения уже касались лингвокультурологического вектора направленности. У современных авторов проблемы взаимодействия языка и культуры фундаментируются на сплошном контактировании этих двух составляющих. Итак, лингвокультурология интерпретирует действительность по-разному в различных языках, несмотря на один и то же окружающий мир. Большинство ФЕ любого языка несоизмеримо с ФЕ всякого другого языка. Собственно, именно такое утверждение является базисом в разработке современной теории о языковом пространстве (картине) мира. Следует отметить также, что наиболее ярко национально-культурная специфика проявляется в фразеологии, так как фразеологизмы включают в себя совокупность культурных представлений. Можно даже употребить такое современное понятие – фразеология есть своеобразный культурный код. Именно он идентифицирует субъект речи. 1.3 Сущностные характеристики концепта: сущность и типы концептов, различные точки зрения на трактовку термина «концепт». Культурный концепт - базовое понятие лингвокультурологии Концепт – это лингвофилософская единица, появившаяся благодаря антропоцентрическому подходу в лингвистике. Понятие определяет и группирует почти все возможные значения любого данного слова и их развитие. Широко распространено мнение, что теоретическую основу термина “концепт” заложили следующие ученые: Е. Ф. Карский, Д.А. Шахматов, А. А. Потебня, А. Н. Афанасьев, В. Н. Телия, А. Н. Соболевский, Д. С. Лихачев, В. В. Воробьев, В. А. Маслова, Н. Д. Арутюнова, Е. С. Кубрякова, А. Н. Мороковский, Н.К. Рябцева, В. Айрапетян, В. В. Колесов, А. Я. Гуревич, А. Вежбицкая, М. Минский и др.19. Термин «концепт» имеет множество определений. Согласно определению В.А. Масловой, «концепт – это семантическая единица, обладающая лингвокультурными особенностями и характеризующая носителей любой выбранной этнокультуры. Отражая этническое мышление, концепт маркирует этнический языковой образ мира и служит так называемым кирпичом для строительства «дома нашего бытия» 20.  Рисунок 1.3.1 – Возникновение концепта 21 В современной науке существует большое количество методик для изучения концептов. Однако необходимо отметить, что все они в своей сути схожи друг с другом, и различаются лишь деталями. Общим недостатком современных методик исследования ментальных концептов является своего рода «замкнутый круг», при котором текст используется для моделирования знания, которое затем используется для объяснения самого текста. Это нередко вызывает сомнения в состоятельности когнитивного подхода, в целом. Однако, на наш взгляд, такого рода недостатки могут говорить лишь о недостаточной проработанности описанной стратегии, нежели о когнитивном направлении, в целом.  Рисунок 1.3.2 – Суть понятия 22 Е.В. Трощенкова, по этой причине, высказывает точку зрения, что в целях всестороннего, объективного и репрезентативного исследования ментальных концептов, необходимо в обязательном порядке проводить психолингвистический эксперимент – по мнению исследовательницы, только данный метод позволяет «эффективно изучать социокультурные ментальные репрезентации и их влияние на используемые коммуникативные стратегии в общественном дискурсе». Мы полагаем, что этот подход, безусловно, может быть использован, однако, не имеет смысла отказываться и от традиционных методов, поскольку психолингвистический эксперимент, основанный на социологической методике опроса, не может пояснить дискурс, то есть, конкретные ответы конкретных людей как бы «повисают в невесомости», вне связи с дискурсом, а также культурным контекстом. В связи с этим, мы использовали в предыдущей работе две методики, предложенные Ю.М. Крючковой и А.Ю. Вычужаниной, а также Е.В. Пучковой 23, которые не прошли апробацию, значит, выбираем новое направление – семантическое, которое рассмотрим и апробируем в следующей главе. Однако, поясним и по существующим методикам ещё. Ю.М. Крючкова24 и А.Ю. Вычужанина исследовали репрезентации эмоций в английских фразеологических оборотах, опираясь на классификацию базовых эмоций, предложенную К. Изардом: удовольствие-радость, интерес-возбуждение, удивление, страх-ужас, гнев-ярость, отвращение-омерзение, вина-раскаяние, презрение-пренебрежение, горе-страдание, стыд-застенчивость. Хотя анализ исследовательниц касается только проявлений эмоций, однако, по нашему мнению, данная методика наилучшим образом помогает проникнуть в формирования отношения к тем или иным действиям и событиям – очевидно, что эмоции являются показателем глубинных ментальных установок и, в конечном счете, определяют дозволенное и недозволенное в каждой культуре. Методика, представленная Е.В. Пучковой, базируется на традиционном семантическом анализе. Наше внимание она привлекла потому, что исследовательница использовала элементы когнитивного анализа, модифицировав, таким образом, чисто лингвистический семантический анализ. Таким образом, каждая группа фразеологизмов будет нами проанализирована в три этапа: - сначала фразеологические обороты будут разделены на тематические группы; - затем будут выявлены эксплицитные и имплицитные формы, а также положительные и отрицательные оценочные суждения; - наконец, будут выявлены дополнительные экспрессивные коннотации, соответствующие каждой группе фразеологических оборотов 25. По итогам анализа, будут сделаны выводы относительно русских, английских и испанских фразеологизмов с семантическим ядром «труд, работа», их общих и различных черт. В частности, задачами структурно-семантического анализа было выделить фразеологизмы с положительной и отрицательной коннотацией, а также разделить выявленный корпус по тематическим группам. Задачами лингвокогнитивного анализа было детализировать семы выявленных фразеологизмов по базовым эмоциям: ирония-шутка, удовольствие-радость, интерес-возбуждение, гнев-ярость, страх-ужас, презрение-пренебрежение, печаль-отчаяние 26. Подчеркнем, что при анализе фразеологических оборотов, мы не использовали в корпусе международные идиомы, поскольку нам необходимо было выявить выраженные национальные черты. Также, мы не использовали пословицы и поговорки, так как данный материал является хорошо изученным 27.  Рисунок 1.3.3 – Суть концепта 28 Н  а рис.1.3.4 представим взаимодействие с другими науками. Рисунок 1.3.4 – Связь с другими науками Основная единица лингвокультурологии – это культурный концепт, являющийся многомерным смысловым образованием, выделяющим конкретно ценностные, образные и понятийные стороны. В современной лингвистике тема культурного концепта считается одной из актуальных проблем, изучающих концепт как феномен лингвокультуры. Содержание концепта национально специфично, так как отражает особенности и мировидение конкретной общности и являет огромную ценность для реконструкции языкового пространства (картина) мира. Культурные концепты насыщены этнической и социальной разновидностью, потому что это коллективные ментальные образования , фиксирующие содержательное обоснованное своеобразие соответствующей культуры. Таким образом, понятие концепта актуализируется в 80-е годы прошлого столетия, когда рассматриваемое направление ввело ч современный гуманитарный обиход многие продуктивные понятия, в том числе и культурный концепт. Ключевые концепты культуры заняли важное положение в коллективном языковом познании. Отсюда эта тема становится все более острой и значимой. Акцентируем, концепт в отличие от понятия не только мыслится, а ещё и переживается. Поэтому объем концепта достаточно широк для того, чтобы стать феноменом. Из этого следует, что концепт является стержневой основой культурологической лингвистики. Резюмируем по первой главе: – во-первых, фразеология отличается яркой выразительностью и эмоциональностью, что, безусловно, неудивительно, ведь русский язык – кладезь пословиц и поговорок. Кроме того, мы утвердились в том, что междисциплинарные исследования стали трендом современности, что, безусловно, существенно обогащает науку за счет взаимопроникновения методов анализа, где в рамках рассматриваемого тренда получила развитие когнитивная лингвистика, сочетающая в себе исследовательский подход с точки зрения сразу нескольких дисциплин; – во-вторых, акцентировали внимание, что современная лингвистика также находится в процессе эволюции, меняя научные векторные приоритеты, где пераое положение принадлежит антропоцентрическому подходу к описанию языка. Кроме того, отметили, что, разумеется, язык – явление сложное, неотъемлемое от человека, проходящее направление рассматривает в своих исследованиях язык через призму человека: провозглашает принцип познания языка во взаимосвязи с мышлением, сознанием (даёт полное представление о поведении человека, о побуждающих действовать мотивах, целях и задачах, что констатирует, что язык – весьма приоритетный аспект, дающий знания о начале, культуре и развитии человека разумного). Существенно рассмотрели констатацию аспекта, выделяющего то, что лингвокультурология интерпретирует действительность по-разному в различных языках, несмотря на один и то же окружающий мир (большинство ФЕ любого языка несоизмеримо с ФЕ всякого другого языка). Далее отметили также, что наиболее ярко национально-культурная специфика проявляется в фразеологии, так как фразеологизмы включают в себя совокупность культурных представлений, где уместно даже употребить такое современное понятие – фразеология есть своеобразный культурный код, ориентирующий именно на идентифицировании субъекта речи.; – в-третьих, определились, что сновная единица лингвокультурологии – это культурный концепт, являющийся многомерным смысловым образованием, выделяющим конкретно ценностные, образные и понятийные стороны. Отметили, что в современной лингвистике тема культурного концепта считается одной из актуальных проблем, изучающих концепт как феномен лингвокультуры. Кроме того, акцентировали, что содержание концепта национально специфично, так как отражает особенности и мировидение конкретной общности и являет огромную ценность для реконструкции языкового пространства (картина) мира. Именно, культурные концепты насыщены этнической и социальной разновидностью, потому что это коллективные ментальные образования, фиксирующие содержательное обоснованное своеобразие соответствующей культуры. Таким образом, первая глава отражает теоретико-методологическую направленность изучения темы. Где ключевые концепты культуры заняли важное положение в коллективном языковом познании. Отсюда эта тема становится все более острой и значимой. Важное направление в том, что концепт в отличие от понятия не только мыслится, а ещё и переживается, а значит, именно поэтому объем концепта достаточно широк для того, чтобы стать феноменом. Из сего следует, что концепт является стержневой основой культурологической лингвистики. Кроме того, апробацию (аналитический аспект второй главы), выбираем новое направление – семантическое. |