вопросы по метре. Основные понятия метрологии. Классификация измерений и средств измерений. Принципы и методы измерений

Скачать 0.74 Mb. Скачать 0.74 Mb.

|

|

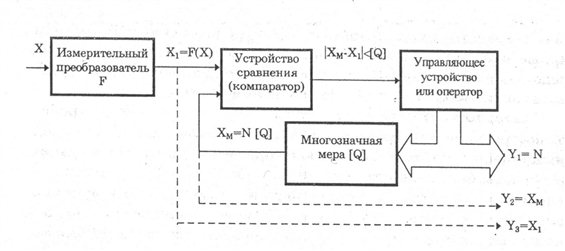

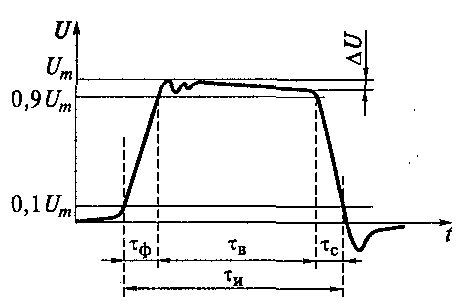

Вопросы по метрологии. 1. Основные понятия метрологии. Классификация измерений и средств измерений. Принципы и методы измерений. Метрология – наука об измерениях, методах и средствах, обеспечивающих их единство, и способах достижения их требуемой точности. Реализация – измерительная техника (аппараты, методы получения рез-ов, алгоритмы измерения). Физ. величина – качественно общее, но количественно различное свойство объектов окр.мира(напряжение, ток, масса, вес). Значение физ.величины – количество физической величины, которая отличает ее от другой(=размер). Измерение – нахождение значения физ.величины опытным путем с использованием технических средств путем сравнения с общепринятыми единицами. Свойства измерений: Единство измерений – оно реализуется, когда выражается в общепринятых единицах(говоря о результатах измерений). Точность измерений – качество измерений; количественно определяется близостью рез-та к истинному значению. При оценке точности исп.понятие действительного значения–которое подставляем вместо истинного при определении точности(отпред-ся измерением). Измеренное значение не всегда совпадает с тем, кот-ое записывает оператор(человеческий фактор). Оператор – человек, выполняющий измерения. Опытные данные – кот-ые получает непосредственно оператор. Принцип измерения – то физ-ое явление, которое положено в основу процесса измерения. Цель измерения – совокупность требований к измерению, результату и те ограничения, которые накладываются на процесс измерения: ограничения в средствах(аппаратура, которая уже имеется) и во времени. Объект измерения – тот реальный физический объект, который требуется измерить. Сложный объект заменяется на упрощенный(в нем откинуты ненужные для измерения св-ва) – модель. Это 1ая причина появления промаха в измерениях(погрешность). Средство измерения – то техническое средство, используемое при измерении и кот-ое имеет нормированные метрологические пар-ры. Метрологические параметры – связаны с точностью измерений(влияют на точность). Класс точности – диапазон, в который попадает величина измерения. Условия измерения – параметры окружающей среды(обычно они нормируются). Нормированное значение параметра— это теоретическая величина, значение которой устанавливается нормативно-техническими документами и характеризует признаки модели соответствующего технического устройства. Уравнение измерения(ф-ия преобразования) – показывает связь между рез-ом измерений и измеренными физ.величинами. Стремятся к линейности этих ф-ий. Классификация измерений: а) по измеряемой величине(по виду): ток напряжение и т.д. б) по виду ур-ия измерения: прямые(наиб.очевидные) косвенные(опытные данные, кот-ые фиксируем на аппаратуре; подвергаются вычислению в обработке) совместные(нахождение функ-ой завис-ти между 2 или > величинами. при этом одновременно измер-ся 2 величины, например Т(К) и R(Ом), и наход-ся зависимость) в) по точности измерений : эталонное(с макс.точной оценкой рез-ов. большое внимание уделяется послеопытной оценке точности) контрольно-проверочное(сличение характ-ик измерения с эталонными значениями) техническое/рабочее(точность, как правило, оценивается до опыта; сами мы ее не оцениваем) г) по кол-ву опытов однократные многократные(много раз одну и ту же величину; можно уловить изменение погрешностей и убрать их) д) по зависимости от времени статические(не зависит от времени) динамические(изменение во времени физ.величины) е) абсолютные относительные(напр. коэф.передачи; единицы относительно входного напряжения; популярны логарифмические величины-децибеллы) д) равноточные(с одинаковой точностью при повторении) разноточные Основные этапы измерений: 1) постановка задачи и цели измерений 2) инженер приступает к этапу планирования измерений: выбор модели объекта измерений, выбор модели ср-ва измерений(аппаратуры), выбор метода измерений, доопытная оценка точности. 3) проведение измерений(либо экспериментатор, либо привлечь постороннего человека. это может быть автоматизированно): фиксируются опытные данные(в памяти, печать), устранение грубых ошибок(погрешностей), устранение систематических погрешностей, калибровка( установлении зависимости между показаниями прибора и размером измеряемой величины). 4) обработка рез-ов(опытных данных): вычисление рез-ов косв-ых измер-ий, априорная оценка оп.данных и их устранение, вычислит-ое удаление систем-их погр-ей. Если рез-ты не устраивают, то можно провести измерение заново, исп-вать другие методы, аппаратуру, или сделать вывод о невыполнимости цели. Классификация средств измерений: а) по роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений: метрологические(для воспроизведения единицы и ее хранения или передачи размера единицы рабочим ср-вам изм-ий; весьма не многочисленны) рабочие(для измерений, не связанных с передачей размера единиц) б) по уровню автоматизации: неавтоматические автоматизированные(производ.в автоматич.режиме 1 или часть измер-ой операции) автоматические(производ. в атоматич.режиме измерения и все операции, связ.с обработкой их рез-ов, передачей данных, регистрацией) в) по уровню стандартизации: стандартизованные(изготовленные в соответствии с требованиями стандарта) нестандартизованные(применяемые для решения специфических задач) г) по отношению к измеряемое величине: основные(той физ.величины, значение которой необходимо получить) вспомогательные(той физ.вел-ны, влияние кот-ой на осн.ср-во измерений или объект измерения необходимо учесть для получ.ре-ов измер. требуемой точности) д) по реализации процедуры: элементарные(для реализ. отдельных операций прямого измерения) комплексные(для реализ. всей процедуры измерения) Элементарные средства: 1) эталоны 2) мера (исп.в рабочих измерениях для воспроизведения физ.величины заданного размера/значения) 3) измерительные преобразователи (устр-ва, которые преобразуют одну физ.величину в другую с такими же параметрами) 4) устройства сравнения (сравнивает величины или показания измерит.приборов; на выходе-логические операции=логический код) 5) индикаторы (позволяет взаим. с оператором) Комплексные средства: 1) измерительные приборы (ср-во измерения, позволяющ.реализовать метод измерения, провести измерения и выдать рез-т) 2) измерительные установки/стенды (для измерения разных физ.величин; в них могут входить все эл-ые ср-ва и измерит.приборы) 3) измерительные системы (каналы обмена измерит. инф-ией между отдельными частями системы; могут работать автоматически) – системы сбора информации. Измерит.-вычислительные системы - системы сбора информации и ее обработки(делают расчет). Комп. измерит-ые устройства(вирт.приборы) – сост.из простых блоков, соедин.между собой ср-ом связи; включены, как части комп.системы. по способу управления: с ручным упр.(выполняет оператор) автоматиз-ые(некоторые ф-ии автоматиз.) автоматич-ие(исключают наличие операторы) Методы измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Современные методы измерений принято делить на метод непосредственной оценки и метод сравнения. При методе непосредственной оценки численное значение измеряемой величины определяют непосредственно по показанию измерительного прибора/отчетного уст-ва точность измерения обычно ограничена разорван процесс исп.меры и измерения нестабильность градуировки отчетного устройства Метод сравнения с мерой— метод измерений, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. обеспечивают большую точность измерений. Метод сравнения применяют для напряжения, тока или мощности, сопротивлений, индуктивностей и емкостей. Различают следующие разновидности метода сравнения: 1) метод совпадения (при котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов) 2) метод замещения, при котором действие измеряемой величины замещается образцовой(мерой) 3) метод уравновешивания(сравнение с мерой устр-ом, реализ-им операцию вычитания): нулевой метод, при котором действие измеряемой величины полностью уравновешивается образцовой; обеспечивает наибольшую точность измерений дифференциальный метод, когда измеряется разница между измеряемой величиной и близкой ей по значению известной эталонной; используют тогда, когда практическое значение имеет отклонение измеряемой величины от некоторого номинального значения Принцип измерений . Примеры: Применение эффекта Джозефсона для измерения электрического напряжения. Применение эффекта Доплера для измерения скорости. Использование силы тяжести при измерении массы взвешиванием. 2. Характеристики средств измерений. Структурные схемы средств измерений. Особенности измерений в радиоэлектронике. Измерительные сигналы. Характеристики – зависимость Параметр - число 1) вид измеряемой величины 2) диапазон измерений (дипазон значений; ограничивается диапазоном, в пределах кот-го гарантируется заданная точность) 3) диапазон показаний (тот, который может показать на индикаторе, напр.,по шкале; для цмфровых – число значащих цифр на индикаторе) 4) ур-ие измерений/преобразований (ф-ия, где х-измеряемая величина,у-показания приборов; желат-но, чтобы была линейной) 5) чувствительность (может регулироваться; в нач.части шкалы чувст. обычно хуже, а значит и точность хуже) 6) предельная чувствительность (min значение чувств-ти, соответств.выбранной точности) 7) порог чувствительности (мин.входное напряжение, сигнал, частота, при кот-ом сохраняется заданная точность, т.е.мин. значение пар-ра х) 8) разрешающая способность (мин.изменение измер.величины, кот-ое может быть зафиксировано на индикаторе; обычно, деление шкалы) 9) вариация показаний (хар-на для мех-их измерит. ср-в; разность показаний прибора при одной и той же физической величине(ее значение); проявляется в электромех-их измерит.прибора) 10) систематическая погрешность/смещение нуля/дрейф нуля (ненулевые показания прибора при заведомо нулевых подаваемых значениях) 11) область рабочих частот (например, синусоид.сигнал; работает прибор при ограниченных частотах; это полоса частот, в кот-ой гар-ется зад.точность измерения, т.е. разность между верхней и нижней частотой; не путать с полосой пропускания в 30%) 12) время установления показаний (время между подачей физ.вел-ны на вход и получ-ем рез-ов) 13) быстродействие (кол-во измерений в единицу времени) 14) входной импеданс (комплексное сопротивление; показ-ет степень влияния сред-ва измерения на объект измерений; мин.изменение физ. величины) 15) метрологические параметры (характеризуют потенциальную точность измерений, т.е. потенциальные возможности прибора; предел допускаемой погрешности) Обобщенная структурная схема СИ Входным сигналом является измерительный сигнал, один из параметров которого однозначно связан с измеряемой ФВ: Входной сигнал преобразуется измерительным преобразователем в пропорциональный ему сигнал Х1. Следует отметить, что преобразователь может отсутствовать, тогда входной сигнал будет подаваться непосредственно на один из входов устройства сравнения.  Сигнал с выхода измерительного преобразователя поступает на первый вход устройства сравнения, на второй вход которого подается известный сигнал с выхода многозначной меры. Роль меры могут выполнять самые разные устройства. Например, при взвешивании на весах мерой являются гири с известным весом. Значение выходной величины многозначной меры изменяется в зависимости от величины цифрового кода N, который условно считается ее входным сигналом. Изменение кода осуществляется оператором или автоматически. Так как цифровой код — величина дискретная, то и выходной сигнал меры изменяется ступенями — квантами, кратными единице сравниваемых величин. Сравнение измеряемой и известной величин осуществляется при помощи устройства сравнения. Роль последнего в простейших СИ, имеющих отсчетные шкалы, выполняет человек. Устройство сравнения дает информацию, о том, какое значение выходного сигнала многозначной меры должно быть установлено автоматически или при участии оператора. Процесс изменения прекращается при достижении равенства между величинами Х1 и Хм с точностью до кванта [Q]. Выходным сигналом может служить один из трех сигналов: Y1, Y2 и Y3. Если выходной сигнал предназначен для непосредственного восприятия человеком, то его роль выполняет сигнал Y1= N. В данном случае код N является привычным для человека десятичным кодом.Если же выходной сигнал СИ предназначен для применения в других СИ, то в качестве него может быть использован любой из трех сигналов: Y1; Y2 и Y3. Первый их них при этом является цифровым, как правило, двоичным кодом, который "понимают" входные цифровые устройства последующих СИ. Аналоговый сигнал Y2 квантован по уровню и представляет собой эквивалент цифрового кода N, а СИ в этом случае предназначено для воспроизведения физической величины заданного размера и состоит только из одного блока — многозначной меры. Сигнал Y3 представляет собой измерительное преобразование входного сигнала X, СИ при этом используется только как измерительный преобразователь, а остальные его блоки отсутствуют. Особенности измерений в радиоэлектронике. 1) большое кол-во параметров для измерения (напряжение, ток, частота,временные интервалы, напряженность электр.и магн.волн, мощность,фазовые сдвиги,пар-ы компонентов, АЧХ,ФЧХ и т.д.) 2) широкий диапазон измерения (от микро- до мега-) 3) широкий частотный диапазон сигналов (до сотен кГЦ и ГГц от долей Гц) 4) сложный вид сигнала (зависимость пар-ра от времени=>спектроанализаторы(завис-ть спектр.ф-ий от частоты) и осциллогр.(приборы для измен.формы сигнала) входят в состав измер.аппар.) 5) широкое исп-ие относительных измерений 6) невысокий уровень точности 7) внутр. и внешние шумы и помехи 8) большое внутр.сопротивление (мал.ток и больш.напряжение=>аппаратура с большими входными импедансами; в схему включ.параллельно) Следствие: -исп.много методов и принципов измерения -много радиоизмерит-ых средств ГОСТ 015.94 делит все приборы на подгруппы (соотв.буквами А,Б,С и т.д.)В подгруппе – приборы по назначению(по видам) цифрой от 1 до 9, дальше «-» и номер разработки/регистрации. В-вольтметр; Г-генераторы; С-приборы для измен.формы сигнала(осциллограф); Ч-частотомеры; Я-комплект-ие элементы Измерительные сигналы -физ.процесс, кот-ый развивается во времени, отражает информацию об объекте; Входные-инф-ия об эталонах; выходные – исследуем реакцию Классификация сигналов: 1) входные/выходные 2) образцовые(эталон-известно, что будет на выходе)/измеряемые 3) по поведению во времени: аналоговые (сигнал, величина которого непрерывно изменяется во времени) дискретные сигнал, имеющий конечное число значений; частота дискретизации выбирается) цифровые (набор кодов, в кот-ых написана информация об амплитудах дискретного сигнала) квантование: дискретный в цифровой 4) детерменированные (значения известны в любой момент времени) случайные (мгновенное значение не известно): стационарные (есть статистические хар-ки; мощность опред-ся однозначно) нестационарные 5) «полезные» (представляют интерес, входят в измерит.задачу) «помехи» (побочные, мешающие, не входят в измерит.задачу, но учитываются): аддитивные (доп. шум) мультипликативные (домножают входной сигнал) внешние внутренние (шумы) импульсные помехи (кратковременные) непрерывные помехи (постоянные) узкополосные широкополосные (много гармонич.состовляющих) представление сигналов может быть во временной области. Любая точка графика-мгновенное значение сигнала Спектральное представление: любая временная зависимость может быть в частной области (рисунки в тетради) для периодических сигналов используются представления в виде р.Фурье: Ряд Фурье несет всю информацию о сигнале. АС и ФС – постоянны. Сигналы близкие к синусоиде имеют преоблад. 1ую и 2ую гармоники. По виду временной функции: импульсные (большую часть времени=0, имеет длительность не равную 0) непрерывные (не импульсные) модулированный (опред.формы; медленное изменение одного из пар-ов в сравнении с самой функцией) цифровые (ампл.задается кодом) дискретные радиосигнал (гармонич.сигнал с какими-то видами модуляции: меняется амплитуда, частота, фаза) Виды сигналов:синус, меандр, треугольник, пилообразный, ступенчатый, дельта-функция Реальный имп.сигнал:  Параметры измерительных сигналов(понимается нек-ое число, кот-ое характер-ет сигнал) амплитудное/максимальное/пиковое значение – макс, мгновенное значение на периоде сигнала среднее значение сигнала/постоянная составляющая среднеквадратическое значение/эффективное/действующее (значение среднее от квадрата)  СКЗ дает мощность сигнала; для гармонич.сигналов 220В, для амплитуд.значений – 300В СКЗ дает мощность сигнала; для гармонич.сигналов 220В, для амплитуд.значений – 300Всреднее выпрямленное значение – среднее от модуля сигнала Временные параметры: 1. период повторения – расстояние между одинаковыми точками сигнала 2. частота – вел-на обратная Т для гармонич.сигналов: 1. циклическая частота  2.длительность (до завершения сигнала, так где не равен 0) 3. временной сдвиг (интервал t между началом сигнала и заранее выбранной нач. точкой) 4. фазовый сдвиг Обозначим через ∆T интервал времени между моментами, когда сигналы находятся в одинаковых фазах. |