Учебное пособие методики диагностики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных волгоград Волгоградский гау 2015

Скачать 305.97 Kb. Скачать 305.97 Kb.

|

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Министерство сельского хозяйства Российской ФедерацииДепартамент научно-технологической политики и образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет» Кафедра: «Акушерство и терапия» В.Д. Кочарян Г.С.Чижова Ю.Г. Шабашева Учебное пособие МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ Волгоград Волгоградский ГАУ 2015 УДК 619 ББК 48 К- 75 Рецензенты: зам генерального директора по животноводству, главный ветеринарный врач ООО СП «Донское» Калачевского района Волгоградской области Харыбин Николай Васильевич; кандидат биологических наук, доцент кафедры «Анатомия и физиология животных» Ряднова Тамара Александровна. К- 75 Кочарян, Валентина Даниловна Методики диагностики и лечения сельскохозяйственных животных: учебное пособие / В.Д. Кочарян, Г.С. Чижова, Ю.Г. Шабашева. – Волгоград: ФГОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2015. – 100 с. В настоящем пособии представлены материалы, необходимые для практической подготовки ветеринарных фельдшеров по ветеринарным дисциплинам по специальности 36. 02.01 - Ветеринария. Каждый раздел учебного пособия содержит конкретные теоретические основы междисциплинарного комплекса (МДК 02.01) «Методы диагностики и лечение сельскохозяйственных животных». Материал изложен с учетом современных научных данных и передового опыта в ветеринарии. УДК 619 ББК 48 © ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет, 2015 © Кочарян В.Д., Чижова Г.С., Шабашева Ю.Г., 2015 ВВЕДЕНИЕ Для рационального ведения животноводства необходимо ветеринарному фельдшеру иметь глубокие и прочные знания, умение анализировать результаты исследований и на основе их делать заключение о состоянии здоровья животного. QuiBeneDiagnostic–BeneCurat(Кто хорошо распознает – хорошо лечит) – это старинное изречение не потеряло своего значения в наши дни. Для ветеринарного фельдшера необходима конкретика в диагностике, как в и фельдшерской технике исследования, так и в изучении симптомов и методических основах мышления при построении диагноза. В комплекс ветеринарных дисциплин входят анатомия, патологическая анатомия и физиология, клиническая диагностика и терапия внутренних незаразных болезней, хирургия, эпизоотология, паразитология и другие дисциплины, рассматривающие причины, методы распознавания и средства профилактики болезней животных. В процессе изучения дисциплины студенты должны освоить следующие компетенции: ПК 2.1. – обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе; ПК 2.3. – вести ветеринарных лечебно-диагностический процесс с использованием специальной аппаратуры и инструментария; ПК 2.6. – участвовать в проведении ветеринарного приема. РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ МЕТОДЫ И ОБЩЕЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ 1.1 Правила работы с животными и методы их фиксации Правила работы с животными На лабораторно-практических занятиях студенты должны быть в чистых халатах, колпаках. В необходимых случаях они используют резиновые перчатки, фартуки, нарукавники и другую спецодежду. Общие правила работы с животными Безопасность работы с жи вотными во многом зависит от состояния помещения, в котором они содержатся. Основное требование — соответствие условий со держания ветеринарно-санитарным и техническим нормам, разработанным с учетом видовых особенностей животных. При работе с животными нежелательны посторонние люди и шум. Обращение должно быть спокойным, ласковым. Недопусти мы крик, пинки или побои. Прежде чем подойти к животному, его надо окликнуть и убедиться, что оно вас заметило, так как неожиданный подход вызывает у него беспокойство и может спровоцировать защитную реакцию — удар, укус и т. д. Методы фиксации животных Фиксация лошади.Животное в станке или на привязи нужно окликнуть и коман дой «прими» заставить отойти в сторону. Подходят с той стороны, в которую лошадь смотрит, ласково поглаживая животное. Тазовые конечности у лошади фиксируют с помощью случной шлейки различных конструкций. Используют длинные (25 м) веревки или крепкую тесьму с путовыми ремнями. На обе путовые области накладывают ремни, веревки пропускают между грудными конечностями и связывают на переднем склоне холки. Можно надеть петлю на область пута грудной конечности и на ахиллово сухожилие (голень) с этой же стороны. Лошадь часто фиксируют, поднимая ей одну из грудных ко нечностей.Чтобы поднять левую конечность, ста новятся лицом к крупу животного с левой стороны, кладут ему левую руку на холку и, похлопывая правой рукой по левой ко нечности, постепенно нагибаются и берутся за путо. Левую руку начинают перемещать вниз и, проведя между грудными конеч ностями, также захватывают путо, удерживая конечность обеими руками. Если животное темпераментное, то удерживают конеч ность с помощью ремня и веревки: ремень накладывают на путо, веревку перебрасывают через задний склон холки и обводят вокруг грудной клетки. Животное можно зафиксировать, поднимая одну из тазовых ко нечностей.Левую руку кладут животному на маклок, а правую, похлопывая по конечности, перемещают вниз и захватывают путо. Поднятую конечность несколько выносят назад, подставляют свое колено и таким образом удерживают. Можно обвести путо хвостом (если хвост достаточно длинный) и удерживать одновре менно и за конец хвоста. Чтобы лошадь не ударила тазо вой конечностью, ей высоко под нимают голову. Эффективный метод, принуждающий животное стоять спокой но, — это укрощение, т. е. фиксация с причинением боли. В этом случае применяют закрутки или зажимы. Фиксация крупного рогатого скота.Самый распространенный, но ненадежный метод — это фиксация за рога или ушные раковины, если животное комолое. Для этого встают слева или справа около шеи животного и обеими ру ками захватывают его рога ближе к верхушкам, которые закры вают большими пальцами, одно временно надавливая ближним лок тем на шею, а телом — на область плечевого пояса. Более надежен следующий спо соб фиксации: веревку накладыва ют на рога и область носа или на шею и область носа (у комолых животных). К беспокойному животному можно применять метод укрощения, например, фиксировать его за рог и носовую перегородку. Для этого на чинают тянуть животное на себя за один рог и одновременно свобод ную руку заводят на уровне глаз на другую сторону его морды. В этот момент животное поворачивает мор ду и его крепко берут за носовую перегородку. Ближним боком нужно упереться в область плеча жи вотного и в то же время следить за тем, чтобы положение оставалось устойчивым: животное должно чувствовать, что его держат. При длительной работе рекомендуют более надежный способ фиксации — за носовую перегородку руками, а также с помощью щипцов Гармса или Соловьева. Крупный рогатый скот можно фиксировать, поднимая одну из грудных конечностей. Животному кладут руку на холку (левую — с левой стороны, правую - с правой), встают лицом к хвосту. По глаживая животное, проводят другой рукой по конечности по на правлению к путу. Как только рука доходит до области пута, плечом толкают животное в плечо и одновременно поднимают его конеч ность рукой. Толкают для того, чтобы переместить центр тяжести животного на противоположную конечность. Если животное бес покоится, можно использовать путовой ремень или веревочную петлю, которые перекидывают через холку. В отличие от лошадей у крупного рогатого скота тазовую ко нечность очень трудно удерживать, поэтому ее отводят назад с по мощью палки два человека. Тазовые конечности можно надежно зафиксировать с помощью веревочной петли, которую накладыва ют на обе конечности выше скакательных суставов, или приме няя голенную закрутку. В этом случае используют веревочную пет лю и палку длиной 60...70 см из твердых пород древесины. Петлю накладывают на голень выше ска кательного сустава и следят, чтобы туры петли ложились рядом, не оставляя свободного простран ства, иначе при затягивании ве ревки с помощью палки кожа, оказавшаяся между турами пет ли, может повредиться. Оба кон ца петли сводят на боковой по верхности голени (узел должен находиться во впадине между ахилловым сухожилием и голенью). Веревку (петлю) затягивают до тех пор, пока животное не перестанет опи раться на конечность. Фиксация свиней.Молодых некрупных животных до статочно почесать (за ушами, холку, бока) и они в большинстве случаев успокаиваются. Чтобы отвлечь свинью, ей кладут в кор мушку любимый корм. Поросят, подсвинков фиксируют за ушные раковины, в неко торых случаях — за грудные конечности, зажимая туловище поро сенка между коленями. Взрослым и особенно беспокойным животным накладывают закрутку на верхнюю челюсть или зажимают верх нюю челюсть специальными щипцами (зажимом с тросиком). Еще один способ — свинье надевают петлю на верхнюю челюсть (за клыками) и притя гивают этой же веревкой к привязи (столб, кольцо и т. д.). Крупных свиней можно фиксировать на развязке. Используют длинную веревку: на верхнюю челюсть надевают петлю, а концы веревки растягивают в разные стороны и привязывают к трубам станка или жердям. Фиксация мелкого рогатого скота.Овец и коз удерживают за рога, ушные раковины, грудные конечности. Мелких животных зажимают между ногами — как бы садятся на них. Применяют по вал, станки и фармакологические средства. Фиксация кроликов. Можно фиксировать кро лика одновременно за ушные раковины и кожную складку в об ласти затылка (одной рукой) и за кожную складку в области крест ца (другой рукой). Нельзя поднимать кролика за ушные раковины: это травмирует хрящи ушей и, кроме того, животное в таком положении может поцарапать тазовыми конечностями. Кролика можно фиксировать на столе в боковом положении, удерживая за конечности и голову, или в спинном, для чего его берут за ушные раковины вместе с кожной складкой на затылке, резко переворачивают вверх лапами и прижимают локтем к себе тазовую часть его туловища. Фиксация птиц.Водоплавающих птиц (гуси, лебеди, утки) фиксируют за шею и крылья; кур одной рукой берут за основания крыльев, а другой — за лапки. За туловище фиксируют обеими ру ками, удерживая лапки между мизинцем и безымянным пальцами. В этом случае надо быть очень осторожным — нельзя сильно сдавливать грудную клетку птицы, это может вызвать уду шение (особенно важна осторожность при работе с мелкой деко ративной птицей). 1.2 Общие методы исследования животных К общим методам исследования относят осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию и термометрию. Специальные методы включают в себя многие лабораторные и инструментальные исследования. Их чаще всего применяют в тех случаях, когда результатов, полученных при использовании общих методов, недостаточно для того, чтобы установить диагноз. Осмотр – один из методов клинического исследования животных, самый простой и доступный в выполнении. Делится на общий и групповой. Общий осмотр дает полное представление о телосло жении, упитанности, поведении, положении тела животного, со стоянии его шерстного покрова, кожи, наружных слизистых обо лочек и т. д. Нередко при общем осмотре удается выявить первые признаки нарушения функции дыхательной, сердечно - сосудис той, пищеварительной, нервной и других систем организма, а так же повреждения кожи, мышц и т. д. Местный осмотр служит для детального изучения по вреждений, обнаруженных на теле животного, и может быть как внешним (осмотр невооруженным глазом), так и инструменталь ным, когда используют различные инструменты, часто снабжен ные источником света, световодами, специальными приспособле ниями. Пальпация - методом ощупывания определяют состояние как наружных, так и внутренних органов. Чаще всего действуют кон чиками пальцев, стараясь при этом не причинить животному боли. Различают поверхностную и глубокую пальпацию. Поверхностная пальпация.Данным способом исследуют кожу, подкожную клетчатку, лимфатические узлы, оценивают поверх ность слизистых оболочек. Чтобы определить температуру того или иного участка тела, к нему прикладывают ладонь, сравнивая ощу щения, полученные при пальпации симметричных участков. Толщину складки кожи определяют, собирая ее двумя пальцами. Бо лезненность тканей устанавливают, надавливая на них пальцем, при этом следует соблюдать осторожность, так как в момент появ ления болевой реакции животное может нанести врачу травму. Прием поглаживания чаще всего используют при исследовании поверхности кожи. Глубокая пальпация.Включает в себя несколько приемов, с по мощью которых исследуют внутренние органы, опухоли, оцени вая их размер, форму, консистенцию, состояние поверхности, вы являя болевую реакцию животного. Глубокая пальпация может быть наружной и внутренней. Глубокая наружная пальпация — метод иссле дования внутренних органов через брюшную стенку. Как правило, применяют у мелких животных и молодняка, у которых брюшная стенка мягкая. В этих случаях чаще всего прибегают к проникаю щей пальпации: кончики пальцев направляют в сторону исследуе мого органа, при значительном надавливании достигают его по верхности и затем пытаются определить его физическое состоя ние. Указанным способом исследуют сычуг у телят и мелкого ро гатого скота; печень, селезенку у животных других видов. В не которых случаях проникающую пальпацию выполняют не кон чиками пальцев, а кулаком: например, при исследовании рубца у крупного рогатого скота (проба на травматический ретикулит). К разновидности глубокой относят и бимануальную пальпацию. В этом случае одной рукой пальпируют, а другой подают (поджи мают) исследуемый орган к пальпирующей руке. Прощупать внутренние органы через брюшную стенку удается с помощью баллотирующей, или толчкообразной, пальпации. Чаще этим приемом исследуют крупные опухоли, печень, мезентериальные лимфатические узлы, мочевой пузырь. Глубокая внутренняя пальпация приносит особенно ценную диагностическую информацию о состоянии органов, лежащих в тазовой и частично брюшной полости. Прием используют у крупных животных, у которых наружная пальпация не всегда удается из-за довольно толстой и упругой брюшной стенки. Перкуссия Перкутируют (выстукивают) в области расположе ния различных органов — сердца, легких, печени, почек, кишечни ка и др. По характеру перкуторного звука судят об их физическом состоянии. Перкутировать лучше в небольшом закрытом помеще нии с достаточно хорошей акустикой. Различают непосредствен ную и посредственную перкуссию. Непосредственная перкуссия.Кончиками согнутых пальцев на носят короткие, отрывистые удары по поверхности тела в соответ ствующей области. Этим способом чаще всего исследуют верхне челюстные и лобные пазухи, а также легкие у новорожденных и мелких животных. Посредственная перкуссия.В этом случае удары наносят не по поверхности кожи, а через прижатый к ней палец (дигитальная) или специальную пластинку — плессиметр (инструменталь ная перкуссия). Дигитальная перкуссия — метод исследования мел ких животных и молодняка, у которых грудная и брюшная стенки относительно тонкие и не создают препятствий для распространения колебаний и их отражения в виде звука. К кожной поверхности плотно прижимают средний палец левой руки и по нему передней фалангой среднего пальца правой руки наносят короткие удары. Инструментальная перкуссия — способ иссле дования крупных животных. Для ее выполнения необходимы плес симетр и перкуссионный молоточек. Чтобы получить оптимальные результаты, у перкуссионного молоточка должна быть резиновая головка определенной упругости. В зависимости от размера исследуемого животного используют молоточки мас сой от 60 до 150 г. Плессиметры могут быть металлическими, дере вянными и костяными. Их изготовляют в виде пластинки. Техника инструментальной перкуссии состоит в следующем: плессиметр прижимают к коже определенной области тела и наносят по нему молоточком удары. Молоточек нужно держать за рукоятку, сжимая ее большим и указательным пальцами. Удары должны быть короткими и направленными перпенди кулярно плессиметру. При выстукивании чаще всего наносят один за другим два удара и дела ют небольшую паузу. Затем плес симетр передвигают на следую щий участок. Сила перкуссион ных ударов зависит от толщины брюшной или грудной стенки и глубины залегания патологичес ких очагов. У крупных живот ных обычно наносят сильные перкуссионные удары, при этом колебания тканей распространя ются на глубину не более 7 см. При исследовании мелких и пло хо упитанных, а также крупных животных, когда необходимо вы яснить состояние органов, ле жащих близко к поверхности те ла, наносят слабые перкуссионные удары. С помощью перкуссии удается: установить границы органа и тем самым определить его размер; выявить некоторые изменения физических свойств органов. Аускультация Этот метод исследования состоит в том, что прослушивают звуки, сопровождающие процесс жизнедеятель ности организма. По характеру звуков можно судить о не которых функциональных и морфологических изменениях в органах. Аускультировать лучше в закрытом помещении, соблюдая ти шину. При прослушивании легких необходимо сравнить звуки по лей аускультации на симметричных участках тела. Аускультация может быть непосредственной и посредственной. Непосредственнаяаускультация.Исследуемый участок тела жи вотного накрывают простынкой, и врач довольно плотно прикла дывает к нему ухо, внимательно прослушивая звуки функциони рующего органа. Преимущество данного метода — звуки не иска жаются инструментом, недостаток — звук прослушивают с боль шой поверхности тела, что может помешать точно определить место появления звука. Методом непосредственной аускультации обычно исследуют крупных животных; он неприменим в случае агрессивных животных, которые могут нанести травму врачу во время аускультации. Посредственная аускультация.Ее выполняют с помощью твер дых и гибких стетоскопов, фонендоскопов различной конструк ции. Техника аускультации проста. К исследуемой области тела жи вотного прикладывают головку инструмента, а гибкий или твер дый звукопровод подводят к ушам исследующего. По характеру звуков делают заключение о физическом состоянии исследуе мого органа. Термометрия Это один из обязательных и объективных методов исследования животных. Чаще всего температуру тела измеряют в прямой кишке с помощью максимальных ртутных или электрон ных термометров. Перед измерением заранее продезинфициро ванный термометр смазывают вазелином. К его шейке прикрепля ют резиновую трубку с зажимом для фиксации инструмента в про цессе термометрии. Термометр вводят вращательным движением в прямую кишку и прикрепляют с по мощью зажима к волосам крупа или корню хвоста. Чтобы резуль таты оказались достоверными, термометр должен соприкасаться со слизистой оболочкой прямой кишки. Мелким животным и птицам вводят только кончик термомет ра, в котором находится резервуар с ртутью или чувствительная часть датчика. Время измерения температуры — не менее 5 мин. После чего термометр вынимают, вытирают ваткой и по шкале или на табло читают результат. Если невозможно ввести термометр в прямую кишку, температуру измеряют во влагалище (ниже ректальной на 0,3...0,5°). В нормальных условиях темпера тура тела животных более или менее постоянна и зависит от воз раста, пола и породы животного, влияют также температура окру жающей среды, мышечные движения и другие факторы. У моло дых животных температура тела выше, чем у взрослых или старых; у самок выше, чем у самцов. При амбулаторном исследовании температуру тела у больных животных измеряют однократно; у животных, находящихся на стационарном лечении, — не менее двух раз в день и притом в одни и те же часы: утром между 7 и 9 ч и вечером между 17 и 19 ч. У тяжелобольных животных температуру измеряют чаще. Таблица 1.1 – Температура тела разных видов животных

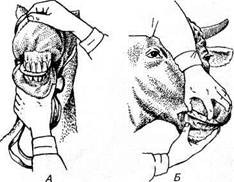

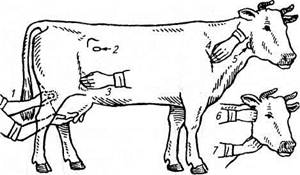

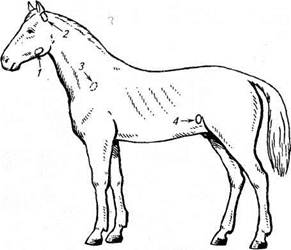

1.3 План клинического обследования животного I. Предварительное ознакомление с животным (регистрация, сбор анамнеза). II. Клиническое исследование животного (Status praesens): общее исследование: 1) определение габитуса 2) исследование волосяного по крова, кожи и подкожной клетчатки 3) видимых слизистых оболочек 4) лимфа тических узлов 5) термометрия; специальное исследование органных систем: 1) сердечно-сосудистой 2) дыха тельной 3) пищеварительной 4) нервной 5) мочеполовой 6) кровеносной; дополнительные исследования: микроскопические, бактериологические, се рологические и др. Регистрация животного Поступившее в ветеринарную клинику животное необходимо сначала зарегистрировать: внести в амбула торный журнал, в историю болезни и диспансерную карту сведе ния, характеризующие пациента. При регистрации указывают: дату поступления животного; сведения о владельце, включая его адрес; вид животного, его породу, пол, возраст, массу, масть и от метины, кличку, порядковый номер или тавро. Дата поступления животноговклинику, сведения овладельце Перечисленные сведения необходимы для учета работы ветеринар ного врача и в тех случаях, когда требуется выдать справку. Вид животного. Некоторые болезни встречаются только у жи вотных определенного вида: например, эмфизематозный карбун кул, злокачественная катаральная горячка, повальное воспаление легких —у крупного рогатого скота; сап, мыт —у лошадей и ос лов; рожа — у свиней и т. д. При оказании терапевтической по мощи нужно учитывать видовую чувствительность животных к медикаментозным средствам: крупный рогатый скот не перено сит ртутные препараты, кошки — фенол и т. д. Порода. Из ветеринарной практики известно, что чистопород ные животные более восприимчивы к болезням, чем беспородные: например, собаки-метисы легко переносят чуму, а у породистых собак она протекает в тяжелой форме, с осложнениями и часто заканчивается летально. Существует и породная предрасполо женность к заболеваниям. Пол. Его важно указать, чтобы учесть возможность возникнове ния болезни, характерной для данного пола. Кроме того, половые особенности учитывают при выборе методов исследования и на значении лекарственных средств. Возраст. Некоторые болезни регистрируют только в опреде ленном возрасте: например, диспепсию — в первые дни жизни, рахит — в раннем возрасте и т.д. Возраст учитывают при назна чении фармакологических препаратов, прогнозировании исхо да болезни. Масса. Знать массу нужно, чтобы правильно дозировать лекар ственные препараты. По массе также судят о достаточности пита ния животного. Масть и отметины. Некоторые болезни характерны для жи вотных определенной масти: например, меланосаркоматоз для ло шадей серой масти; экзантемы возникают на непигментированных участках кожи (гречишная и клеверная болезни). Кличка, порядковый номер, тавро. Сведения особенно важны при групповом содержании животных. Сбор анамнеза. Анамнез (anamnesis, от греч. припоминание, воспоминание) — это сведения о животном, которые получают пу тем опроса владельца или обслуживающего персонала. Хотя анамнестические данные порой оказываются решающими при диагностике, тем не менее к ним следует относиться крити чески, так как они могут быть субъективными, а в иных случаях ложными (при заинтересованности лица, по вине которого забо лело животное). Анамнез состоит из двух частей: анамнеза жизни (anamnesis vitae) и анамнеза болезни (anamnesis morbi) — сведений, относя щихся непосредственно к заболеванию. Анамнез жизни включает в себя информацию о проис хождении животного, условиях его содержания, кормления, водо поя, назначении животного, перенесенных заболеваниях, а также о ветеринарных обработках и исследованиях. Происхождение животного Выясняют доморощенное животное или приобретенное. Если животное приобретено, то в каком воз расте, в какой местности (районе, области, крае и т. д.), что из вестно о хозяйстве-поставщике, зарегистрированы ли в той мест ности, откуда поступило животное, болезни заразной или иной этиологии. Если животное доморощенное, тогда нужно уточнить у владельца, как оно росло, развивалось, какие были отмечены от клонения в развитии. Важна информация о родительской паре, так как возможны генетически обусловленные болезни. Условия кормления, водопоя, содержания Необходима информа ция о количестве, качестве, питательности кормов; характере паст бищ (культурные или природные), их особенностях (сырые, боло тистые и т. д.); режиме кормления и водопоя. Если животные плото ядные, то уточняют вид корма: сухой, консервы, мясо свежее или мороженое, рыба свежая или мороженая (речная, морская); не дельный рацион. Указывают, в каком помещении содержатся жи вотные и каково его зоогигиеническое состояние, своевременность уборки и дезинфекции; квалификацию персонала. Назначение животного Различают продуктивное, рабочее, спор тивное, служебное назначение. Уточняют режим эксплуатации жи вотного (если животное продуктивное, то приросты массы). Сведения о перенесенных заболеваниях Важно знать, в каком возрасте и чем болело животное, чтобы иметь представление о последствиях перенесенной болезни. Ветеринарные обработки и исследования В соответствии с вете ринарным законодательством животных следует профилактически обработать против некоторых опасных заразных болезней, а кроме того, необходимы регулярные диагностические исследования (кро ви, мочи, кала и т. д.) на бруцеллез, лейкоз, туберкулез, сап и т. д. Если указанные исследования и обработки не выполнены, то при диагностике нельзя сразу исключить эти болезни. Анамнез болезни — это совокупность сведений о том, когда заболело животное; каковы признаки заболевания; была ли оказана животному терапевтическая помощь, и если да, то кто, как и сколько времени лечил; есть ли в хозяйстве животные с анало гичными признаками болезни и сколько таких животных. Дата заболевания животного По дате заболевания можно оп ределить стадию развития болезни (подострая, острая, хроничес кая), что, способствует правильному подбору тера певтических мероприятий. Признаки заболевания Это ключ к постановке достоверного диагноза, так как для многих болезней характерны специфичес кие признаки. Сведения о терапевтической помощи Следует выяснить, была ли оказана животному квалифицированная помощь, какие препа раты применяли, чтобы назначить лечение с учетом совместимос ти, кумулятивных свойств медикаментозных средств, возможнос ти привыкания к ним. Сведения о наличии в хозяйстве животных с аналогичными при знаками болезни Массовость заболевания характерна для инфек ционных, паразитарных, эндемических болезней и болезней об мена веществ. 1.4 Общее обследование животного Габитус (лат. habitus — внешность, наруж ность) определяют по совокупности внешних признаков, характе ризующих положение тела (позу), упитанность, телосложение, кон ституцию и темперамент животного в момент исследования. Положение тела. У здоровых животных положение тела естест венно стоячее или естественно лежачее. Вынужденно лежачее или вы нужденно стоячее положение (неестественная поза), когда животное не может его легко сменить, указывает на заболевание. Вынужденно лежачим положение можно считать в том случае, если все меры воз действия и помощь, оказываемая животному при его попытке под няться, безрезультатны. Кроме того, можно наблюдать неестествен ные движения (манежные, вращательные, маятникообразные) Упитанность. Чтобы охарактеризовать упитанность, применя ют осмотр и пальпацию. Различают следующие виды упитанности животных: хорошую, удовлетворитель ную, неудовлетворительную (плохую), истощение (кахексию, от греч. kakos — плохой, hexis — состояние), ожирение. При осмотре у хорошо упитанных животных отмечают округлен ные контуры; костные выступы на их теле сглажены. У животных с удовлетворительной упитанностью мышцы развиты умеренно, форма туловища угловатая; остистые отростки спинных и пояс ничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают не резко, отложение подкожного жира пальпируется у основания хвоста, на седалищных буграх и в коленной складке. При неудов летворительной упитанности у животных ярко выражена углова тость контуров; кости туловища, ребра, остистые отростки, седа лищные бугры резко обозначены. Крайнюю степень неудовлетворительной упитанности называ ют истощением; избыточное отложение жира с явлениями функ циональных расстройств — ожирением. Телосложение. Оценивая телосложение, учитывают возраст и породу жи вотного. При этом принимают во внимание степень развития кос тяка и мышечной ткани, а также пропорциональность отдельных частей тела и экстерьерные особенности животного. Различают сильное, среднее и слабое телосложение. Конституцией (от лат. constitutio — сложение, строение) называют совокупность функциональных и морфологи ческих свойств организма, определяющих его реактивность, сло жившуюся на наследственной основе и в процессе взаимодей ствия с окружающей средой. У животных можно выделить опреде ленные конституциональные типы. Грубая конституция свойственна рабочему скоту, нежную на блюдают у молочного скота. Плотная (крепкая) конституция характерна для здоровых, выносливых животных (этот тип весьма желателен для молочного, молочно-мясного и мясомолочного скота). У жи вотных с плотной конституцией нормально развита голова, шея средняя, кожа плотная, покрытая густой блестящей шерстью, мышцы хорошо очерченные, плотные, подкожная жировая клет чатка слаборазвита, прочный костяк, органы пищеварения, дыха ния и кровообращения хорошо развиты. Сырая (рыхлая) консти туция встречается большей частью у мясного скота. Темперамент. Различают живой и флегматичный (инертный) темперамент. Чтобы его определить, обращают внимание на быстро ту реакций животного, на внешние раздражители, наблюдают за его поведением, выражением глаз и движениями ушных раковин. Методика исследования волосяного покрова и кожи Волосяной по кров и кожа служат своего рода зеркалом, отражающим состояние организма. Исследование волосяного покрова включает в себя опре деление длины волос, их направления, блеска, прочности, удержа ния в коже, эластичности. Основные методы исследования кожи — осмотр и пальпация, иногда используют перкуссию и пробный про кол. При паразитарных и инфекционных болезнях кожи нередко прибегают к микроскопии, аллергическим пробам и определению флуоресценции. Волосяной покров и кожу животного осматривают при естественном освещении. Вначале определяют их физиологи ческие свойства (цвет, влажность, запах, температуру и эластичность кожи). Затем отмечают патологические изменения. При оценке кож ных покровов необходимо учитывать условия содержания, кормле ния, регулярность чистки и породность животного. Линька — физиологический процесс, который задержива ется у животных, страдающих нарушением обмена веществ и рас стройством пищеварения. При этом у млекопитающих даже летом на отдельных участках тела сохраняется длинная зимняя шерсть, а у птиц — часть перьев. Выпадение волос на ограниченных участках может быть признаком трихофитии и микроспории, парши, пора жения вшами, блохами, клещами или других заболеваний. Облысе ние на большой части тела указывает на расстройство пищеварения или свидетельствует о заболевании щитовидной железы. Поседение волос — нормальный возрастной процесс, однако шерсть может быстро седеть и в патологических случаях, например у свиней и со бак при чуме, у лошадей при инфекционной анемии. Местное по седение бывает в результате глубоких воспалений кожи (у лошадей после наминки, причиненной хомутом и седлом), при этом сама кожа на участках воспаления оказывается лишенной пигмента. Прочность удержания волос определяют следу ющим образом: захватывают указательным и большим пальцами пучок волос и пытаются его выдернуть. Если выдергивается не большое количество волос, то принято считать, что волосы удер живаются в коже достаточно прочно, а если целый пучок — то сла бо, что бывает в период линьки (весной и осенью) и при различ ных заболеваниях кожи. Эластичность волос может нарушаться при ряде заболе ваний. Чтобы определить эластичность, захватывают волос и, согнув его дугой, отпускают один конец. Эластичный волос быстро рас прямляется. При трихофитии волосы становятся хрупкими и ломки ми, а участки кожи напоминают выстриженную поверхность. Цвет кожи. У здоровых животныхцвет кожи бледно-розовый, который определяют путем ее осмотра на непигментированньгх участках. У птиц, овец, бе лых свиней, белых собак и кошек кожа лишена пигмента и окра шена в бледно-розовый цвет. У птиц гребень и бородка красные. Наиболее распространенные изменения цвета кожи — бледность, покраснение, синюшность, желтушность. Бледность (анемичность) наблюдают при анемиях, злока чественных опухолях, спазме поверхностных сосудов кожи вслед ствие охлаждений и при ознобе (лихорадка в стадии развития). Бледность кожи быстро проявляется при полостных кровотечени ях в результате разрыва сосудов или паренхиматозных органов. Мертвенная бледность наступает при слабости сердца, во время обмороков, при коллапсе и в состоянии агонии. Покраснение (гиперемия) бывает вследствие расширения кожных сосудов. В зависимости от происхождения различают покрасне ния гиперемические и геморрагические. При гиперемии краснота легко исчезает при надавливании пальцем на покрасневший учас ток (рожа свиней), тогда как при геморрагиях она стойко удержи вается (чума свиней, септицемия). Синюшность (цианоз) возникает вследствие накопления в крови большого количества восстановленного гемоглобина (пос ледний более темного цвета, чем оксигемоглобин) при выражен ной сердечной или дыхательной недостаточности, например при острой застойной гиперемии и отеке легких, надвигающемся удушье от сдавливания легких, при вздутии желудка и кишечника. Желтушность (иктеричность) наблюдают при отложе нии в коже желчного пигмента билирубина, что свидетельствует о развитии той или иной формы желтухи. Влажность кожи. Показатель оценивают методами осмотра и пальпации. При повышенной влажности (потение, гиперидроз) пальцы после поглаживания кожи становятся влажными и даже мок рыми. Остающийся на мякишах пальцев сальный налет свидетель ствует об умеренной влажности кожи животного, а осыпавшиеся при поглаживании чешуйки эпидермиса и отсутствие сального налета на пальцах — о сухости (ангидроз). Влажность кожи зависит от функциональной способности потовых желез и испарения. Носовое зеркальце у крупного рогатого скота, пятачок у сви ней, кончик носа у собак в здоровом состоянии холодные и влаж ные. При исследовании лошадей обращают внимание на закры тые участки кожи (под гривой, челкой), а также на область осно вания ушных раковин, подгрудка, наружных половых органов, где влажность выражена сильнее, чем на открытых местах. Влажность кожи повышается при перегревании, лихорадочных состояниях, усилении основного обмена, острой сердечно-сосуди стой недостаточности. Общее потение наблюдают во время крити ческого падения температуры при лихорадке, а также при болез нях, сопровождающихся сильными болями (например, колики). Вы деление холодного и липкого пота — признак тяжелого состояния при разрывах желудка у лошадей, развитии коллапса. Сухость кожи отмечают при обезвоживании (мочеизнурение, по нос, рвота), стойком спазме кожных сосудов, при тяжелых лихора дочных болезнях, а также у истощенных животных. В перечислен ных случаях носовое зеркальце у крупного рогатого скота, пятачок у свиней и кончик носа у собак становятся сухими и горячими. Запах кожи. У здоровых животных специфический запах, его ин тенсивность уменьшается при хорошем уходе за кожей. При болез ненных состояниях появляются несвойственные коже запахи: мочи (уремия), ацетона (кетоз), гангренозный (гангрена кожи) и т. д. Температура кожи. Чтобы определить температуру кожи, у ло шадей пальпируют ушные раковины, конечности, грудную клет ку; у жвачных — ушные раковины, основания рогов, венчик ко пытец и в целом конечности; у собак, кошек и свиней — носовое зеркальце, ушные раковины и конечности. Пальпировать нужно одновременно двумя руками на симметричных участках тела. У здо ровых животных в спокойном состоянии кожа умеренно-теплая. Ее температура одинакова на симметричных участках. Самую низкую температуру отмечают на конечностях и кончике хвоста. Под гривой, челкой, в области наружных половых орга нов, а также у основания рогов, ушных раковин температура не сколько выше, чем на крупе, спине и конечностях. На соприкасающихся поверхностях кожи (паховая область) температура обычно выше, чем на открытых участках (боковые поверхности груди, конечности и т. п.). Многое зависит от густоты сети кровеносных сосудов: этим можно объяснить, почему на не которых открытых участках (губы, окружность носа, уши и череп) кожа более теплая, чем на лучше защищенных местах. Общее повышение (гипертермия) температуры кожи отмечают при лихорадке, тепловом ударе, а также при различных болезнях, связанных с силь ным возбуждением животного, например при инфекционном энце фаломиелите, коликах. Местное повышение температуры кожи мо жет быть при воспалении сустава, карбункуле, флегмоне и др. Общее понижение (гипотермия) температуры кожи наблюдают при родиль ном парезе, кетозе у крупного рогатого скота и других болезнях, а также в начальной стадии лихорадки (подъем температуры). Неодинаковая температура кожи на симметричных участках может быть результатом местного спазма сосудов: например, у ло шадей и крупного рогатого скота при лихорадке в стадии подъема температуры одно ухо часто бывает на ощупь горячее, а другое хо лодное. Симметричное охлаждение периферийных участков тела наблюдают при сердечной слабости и анемиях. Эластичность (упругость, тургор) кожи. Эластичность зависит от содержания в коже крови и лимфы. При дегидратации организ ма, истощении, недостаточном кровообращении упругость кожи уменьшается. Эластичность кожи проверяют так: кожу собирают в складку двумя пальцами у крупного рогатого скота в средней трети лопат ки, за лопаткой и в средней части 13-го ребра, у лошадей — в об ласти средней трети шеи, у мелких животных — на спине. У здо ровых животных кожная складка быстро расправляется. Незначи тельное снижение тургора отмечают у старых животных и живот ных с неудовлетворительной упитанностью. Нарушение эластич ности кожи — признак тяжелого общего (туберкулез, паратуберкулез) или кожного заболевания (экзема, чесотка). Исследование видимых слизистых оболочек К видимым отно сят слизистую оболочку глаз (конъюнктиву), полости носа, рта и преддверия влагалища. Их состояние имеет большое клини ческое значение и дополняет данные, полученные при исследо вании кожи. Процедуру выполняют при хорошем (лучше есте ственном) освещении. В необходимых случаях используют спе циальные инструменты (рефлектор, риноскоп, ларингоскоп, вла галищное зеркало). При оценке состояния слизистых оболочек обращают внима ние на их целостность, влажность, секрецию (у здоровых живот ных они умеренно-влажные), цвет. К нарушениям целостности слизистой оболочки относят ца рапины, раны, язвы, везикулы, рубцы. Повышенная секреция конъюнктивы обычно характеризуется серозным или слизисто-гнойным истечением из конъюнктивального мешка. Ее наблюда ют при чуме собак вследствие катарального конъюнктивита, а так же при злокачественной катаральной горячке и чуме крупного рогатого скота, инфекционной анемии, инфлюэнце, контагиозной плевропневмонии лошадей. Однако при тяжелых лихорадочных процессах влажность конъюнктивы уменьшается. Следует также установить, местный или общий характер носят изменения сли зистых оболочек. Слизистая оболочка глазу большинства здоровых животных розового или бледно-розового цвета; у крупного рогатого скота конъюнктива матово-красная, реже бледно-розовая; склера блед но-розовая.  Рисунок 1.1 – Исследование слизистой оболочки ротовой полости А – у лошади; Б – у коровы Оценивая слизистые оболочки, следует помнить, что при заболеваниях они могут быть покрасневшими (гиперемированными), бледными (анемичными), синюшными, желтушными. На пример, гиперемию слизистых наблюдают при повышении тем пературы тела, возбуждении, после физической нагрузки. Нуж но учесть, что покраснения могут быть разлитыми или ограни ченными (очаговыми), а по характеру — гиперемическими или геморрагическими. Анемичность слизистых отмечают при обиль ных кровоизлияниях, инфекционных или инвазионных заболе ваниях (туберкулез, фасциолез, у кур при лейкозах). Синюшность, или цианоз, слизистых оболочек указывает на венозный застой в организме. Причиной цианоза служит накопление в крови большого количества восстановленного гемоглобина при выраженной патологии сердца или органов дыхания. Цианоз слизистых оболочек может быть при миокардитах, пороках митральных клапанов, перикардитах, а также при отравлениях растительными и минеральными ядами. При желтушности слизистых оболочек исключают кормовые отравления, а затем в зависимости от зоны инфекционные (например, лептоспироз) или кровопаразитарные болезни (бабезиеллез, пироплазмоз и др.) и поражения печени. Исследование лимфатических узлов Это исследование имеет большое диагностическое значение. Патологические процессы в лимфатических узлах должны насторожить врача и вызвать у него подозрение на инфекционные и другие заболевания. У крупного и мелкого рогатого скота исследуют подчелюст ные, предлопаточные, коленной складки и надвыменные лим фатические узлы. При некоторых заболеваниях (ту беркулез, гемобластозы и др.) иногда удается обнаружить лимфа тические узлы голодной ямки, околоушные, заглоточные и др. При исследовании подчелюстных лимфатических узлов одной ру кой удерживают животное за рог, а пальцы другой вводят в меж челюстное пространство, прижимают к внутренней поверхности ветви нижней челюсти, приблизительно на уровне сосудистой вы резки, смещают их вместе с кожей вниз и пальпируют узел. Пра вый подчелюстной узел удобнее пальпировать левой рукой, стоя справа от головы животного, а левый — правой рукой, находясь слева от животного. При исследовании предлопаточных лимфатических узлов вста ют рядом с шеей животного. Охватив шею рукой, подводят вы тянутые концы пальцев обеих рук под передний край средней час ти лопатки и оттягивают их вместе с кожей по направлению к го лове — узлы выскальзывают из-под пальцев. При исследовании левого узла коленной складки становятся спиной к голове животного. Мысленно проводят вертикальную линию через передний край маклока. Левой рукой упираются в маклок, а пальцами правой руки, расположенными горизонтально выше края коленной складки примерно на ширину ладони, сме щают кожу по направлению к реберной дуге. Лимфатический узел при этом выскальзывает из-под пальцев. Сравнивают размер лево го и правого узлов.  Рисунок 1.2 - Исследование поверхности лимфатических узлов у коровы. 1 — надвыменного; 2— голодной ямки; 3 — коленной складки; 4— предлопаточного; 5—за глоточного; 6—околоушного; 7—подчелюстного При пальпации надвыменных лимфатических узлов, чтобы жи вотное не ударило хвостом, последний пропускают между рук. За тем, стоя сзади животного, концами пальцев обеих рук захватывают справа и слева задние доли вымени в верхней их трети и, постепен но пропуская между пальцами молочную железу, пальпируют ле вый и правый узлы. Для удобства исследования можно поочередно одной рукой смещать сосок задней доли вымени коровы вперед, а другой рукой пальпировать лимфатический узел. У лошадей в норме легко пальпируются подчелюстные лимфа тические узлы и узлы коленной складки, а околоушные и предлопаточные — при увеличении. При исследовании подчелюстных лим фатических узлов становятся справа или слева от головы животно го. Одной рукой, положенной на спинку носа животного, фиксиру ют его голову, а другой пальпируют узел, применяя те же приемы, что и у крупного рогатого скота.  Рисунок 1.3 – Расположение лимфатических узлов у лошади: 1 — подчелюстного; 2 —околоушного; 3— поверхностного шейного; 4—коленной складки При значительном увеличении лим фатических узлов применяют осмотр. Однако основным методом исследования служит пальпация. При необходимости прибегают к пункции или биопсии с по следующим цитологическим или гисто логическим исследованием. Осматривают и пальпируют пар ные лимфатические узлы. При паль пации определяют размер (не увели чены, увеличены), форму (округлые, продолговатые), характер поверхности (гладкие, бугристые), консистенцию (упругие, плотные, мяг кие), подвижность (подвижные, малоподвижные, неподвижные), болезненность (болезненные, безболезненные), температуру (без повышения местной температуры, умеренно-теплые, горячие, холодные). Размер лимфатических узлов у здоровых животных сильно колеблется в зависимости от породы, возраста и массы живот ного. У здоровых животных лимфатические оузлы гладкие (у лошадей подчелюстные — бугристые), упругие, подвижные, безболезненные, умеренно – теплые |