Белки общие свойства. 1. Белки структура и функции

Скачать 2.19 Mb. Скачать 2.19 Mb.

|

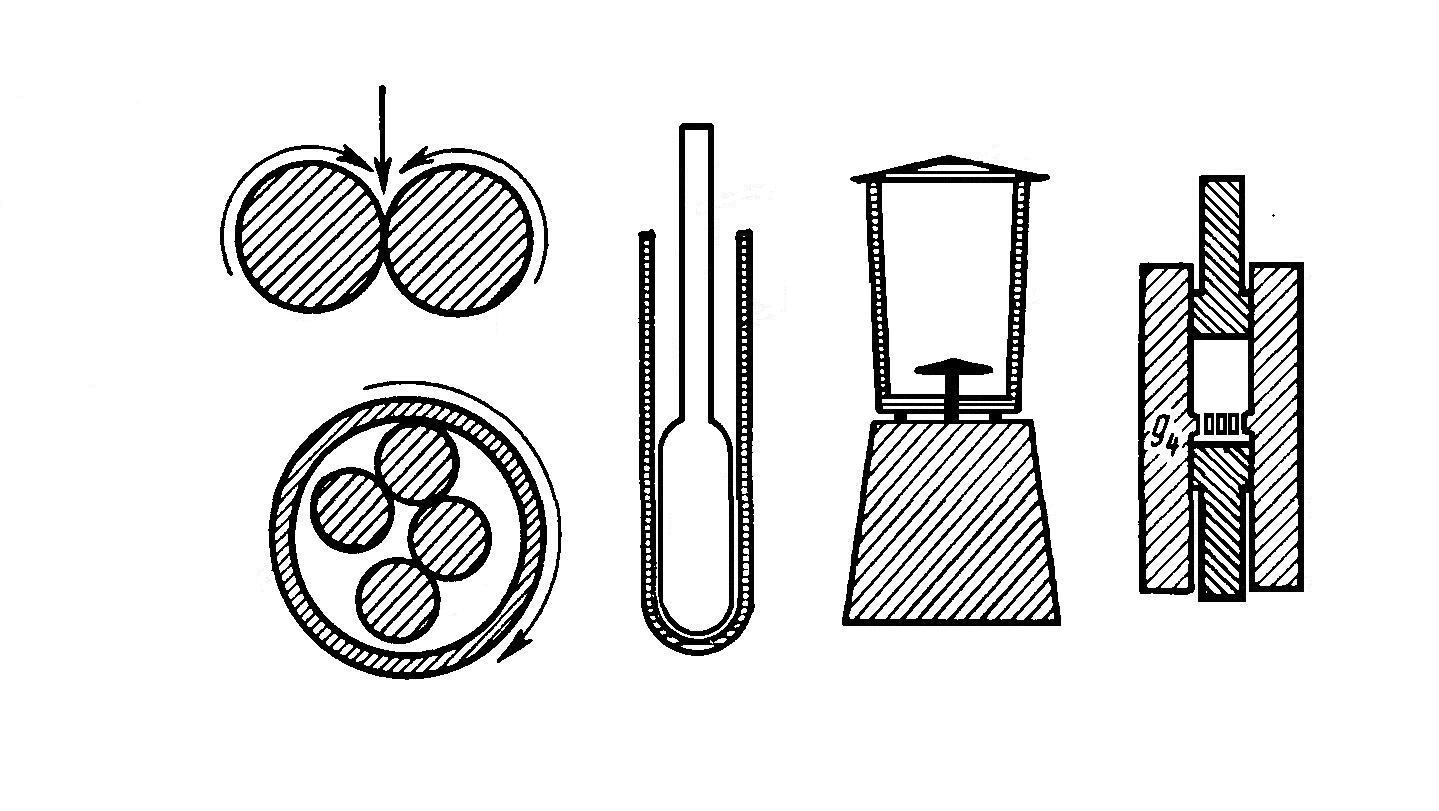

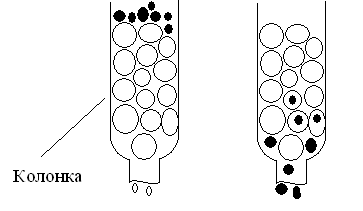

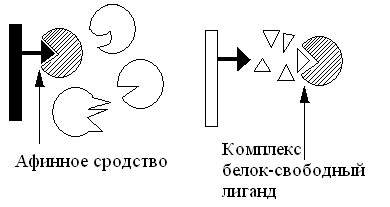

2. методы выделения, фракционирования и очистки белковПроцедура выделения какого-либо белка начинается с переведения белков ткани в раствор. Чтобы избежать денатурации белка в процессе его выделения все операции проводят в «мягких» условиях – при низкой температуре (не выше +5 оС), избегая действия химических реагентов способных изменить его структуру, физико-химические свойства и биологическую активность. 2.1. Методы гомогенизацииДля выделения индивидуального белка из биологического объекта используют различные способы гомогенизации (измельчения) тканей вплоть до разрушения клеточных стенок. С этой целью используют специальные приборы – гомогенизаторы и другие методы: – валковые или шаровые мельницы, в которых исследуемый материал многократно продавливается между тесно сближенными вальцами (рис. 10, а); – гомогенизаторы, в которых материал либо измельчается острыми ножами, вращающимися с огромной скоростью (1200 об/мин), либо растирается между пришлифованными стенками стеклянной пробирки (гомогенизатора) и пестика (рис. 10, б, в, г)  а б в г Рис. 10. Приборы, используемые для гомогенизации тканей при выделении белков – для разрушения клеточных мембран используют метод попеременного оттаивания и замораживания. Образующиеся во время заморозки кристаллы льда разрывают стенки клеток и освобождают клеточное содержимое. – применяют метод «азотной бомбы». Суть его заключается в насыщении суспендированных клеток (жидким) газообразным азотом под высоким давлением. После сбрасывания давления азот, проникший внутрь клеток, выделяется в виде газа и «взрывает» клетки. 2.2. Экстракция (извлечение) белковИзмельчение биоматериала, как правило, проводят одновременно с экстракцией. Преимущественно для извлечения белков используют 8–10% растворы нейтральных солей. Большая часть белков хорошо растворяется в таких солевых растворах. Поскольку на растворение белков сильное влияние оказывает рН среды, большинство солей применяют в виде буферных смесей (фосфатных, ацетатных, боратных, цитратных и т.п.). Широко используют буферные смеси, составленные с применением органических соединений: – трис-(оксиметил)-аминометан – (НОСН2)3CNH2 и его соль с соляной кислотой (трис-буфер); – диэтилбарбитуровая кислота и ее натриевая соль (веронал-мединаловый буфер) – N,N-бис(2-оксиэтил)-глицин – (НО-СН2-СН2)2NСН2СООН (бициновый буфер) Применяемый при экстракции глицерин предохраняет белки от денатурации. Извлечению белков из биологического материала и белково-липидных комплексов биомембран способствует обработка их детергентами – додецил сульфат натрия, тритон-Х-100 и дезоксихолат натрия (рис. 11). Р  ис. 11. Детергенты, используемые для экстракции белков Детергенты ослабляют гидрофобные белок-липидные и белок-белковые взаимодействия. В результате происходит деструкция биологических мембран и высвобождение из них структурных и функциональных белковых компонентов, например, ферментов. Перечисленные выше методы выделения и экстракции белков применяются в основном при исследовании животных тканей. Выделение белков из растительного сырья осуществить труднее. Это связано со строением растительной клетки. Клеточная стенка у растений многослойная и очень прочная, разрушить ее сложно, поэтому при гомогенизации высока вероятность денатурации белка. В связи с этим, при выделении белков из вегетативных органов растений используют специфические приемы – обработку тканей водно-эфирной смесью, резко повышающей проницаемость оболочки растительной клетки (метод Чибнелла), экстракцию белков смесью фенола, уксусной кислоты и воды (метод Синджа) и др. 2.3. Методы фракционирования (разделения) белковПосле экстракции смеси белков из биологического материала проводят ее разделение на индивидуальные фракции белков. Разработано несколько методов фракционирования белков, основанных на различных физико-химических свойствах белков. – осаждение белков в изоэлектрической точке – в основе метода лежит свойство белков в изоэлектрической точке выпадать в осадок вследствие нейтрализации заряда белковой молекулы. Для каждого белка значение изоэлектрической точки строго индивидуально, поэтому данным методом возможно выделение индивидуальных белков (подробнее о методе см. лабораторную работу №3 в курсе «Биохимия»). – фракционирование белков методом высаливания – основано на различной растворимости белков в концентрированных растворах нейтральных солей, в зависимости от молекулярной массы (подробнее о методе см. лабораторную работу №3 в курсе «Биохимия»). – метод электрофоретического разделения белков на фракции – описан в разделе физико-химические свойства белков. Кроме представленных выше методов для разделения белков на фракции широко используют хроматографические методы. Чаще всего используют колоночную хроматографию. Особенностью данного метода является то, что смесь молекул различных белков и пептидов пропускают через колонку, содержащую твердый пористый материал (матрикс). В результате взаимодействия с матриксом различные белки проходят через колонку с различной скоростью. После того как белки достигнут в определенной последовательности дна колонки, их собирают отдельными фракциями в пробирки. Выделяют три основных вида колоночной хроматографии: – ионообменная – для хроматографии белков применяют ионообменники на основе целлюлозы или других гидрофильных полимеров, например, диэтиламиноэтилцеллюлозу (ДЭАЭ-целлюлоза), содержащую катионные группы (отрицательный заряд) или содержащую карбоксиметилцеллюлозу (КМ-целлюлоза), содержащую аминные группы (положительный заряд):  Прочность связывания белков с ДЭАЭ-целлюлозой тем выше, чем больше в молекуле белка карбоксильных групп. Белки, адсорбированные на ДЭАЭ-целлюлозе, можно смыть (элюировать) из колонки растворами с возрастающей концентрацией хлорида натрия. Вначале элюируются слабосвязанные белки, а по мере увеличения концентрации соли и другие белки, в порядке возрастания их сродства к ДЭАЭ-целлюлозе. Аналогично применяют и КМ-целлюлозу, но сродство белков к ней прямо пропорционально числу аминогрупп в молекуле белка. Для снятия связанного белка также изменяют рН элюента. – хроматография гель-фильтрацией – имеет второе название «метод молекулярных сит». В качестве сит используют сефадекс (полисахарид декстран, обработанный эпихлоридгидрином). Зерна сефадекса набухают в воде и образуют гель. Набухшие гранулы имеют поры определенного диаметра. Разделение основано на том, что зерна сефадекса (поры гранул) непроницаемы или ограничено проницаемы для веществ с большой молекулярной массой, а небольшие молекулы свободно диффундируют (проникают) в поры зерен. Гелеобразную массу набухшего сефадекса помещают в стеклянную колонку (трубку), на поверхности геля наносят слой белкового раствора (рис. 12, а) и затем через колонку пропускают буферный раствор (элюирующая жидкость). Белки проходят вдоль колонки между гранулами тем медленнее, чем меньше их молекулярная масса, так как молекулы белков с еще меньшей молекулярной массой легче диффундируют внутрь гранул (в поры) (рис. 12).  Рис. 12. Фракционирование белков методом гель-фильтрации Белки вымываются (элюируются) из колонки в порядке убывания молекулярной массы. Следовательно, первыми элюируются крупные белковые молекулы (рис. 12, б), которые не диффундируют в зерна, затем мелкие молекулы и в последнюю очередь низкомолекулярные примеси. Этот метод применяют не только для фракционирования белков по молекулярной массе, но и для очистки их от низкомолекулярных примесей. – аффинная хроматография – или хроматография по сродству. Принцип метода заключается в том, что происходит избирательное взаимодействие белков со специфическими веществами – лигандами, закрепленными на носителях (рис. 13). В качестве носителя используют активированную бромцианом сефарозу. К сефарозе присоединяют лиганды различного происхождения – субстрат, или антиген, или рецептор, которые будут афинно связывать только один белок из смеси: – субстрат → фермент; – антиген → антитело; – гормон → рецептор данного гормона. Другие белки, не связавшиеся с лигандом, удаляются путем промывания колонки.  Рис. 13. Механизм аффинной хроматографии Снятие с колонки афинно закрепленного белка осуществляется с помощью буферного раствора (элюента). В состав буфера вводят детергент, который ослабляет связи между белком и лигандом, или через колонку пропускают раствор с высокой концентрацией свободного лиганда. В этом случае белок легче связывается со свободным лигандом и вымывается (элюируется) из колонки. |