Устройства СВЧ и Антенны. 1. Классификация направляющих систем

Скачать 0.54 Mb. Скачать 0.54 Mb.

|

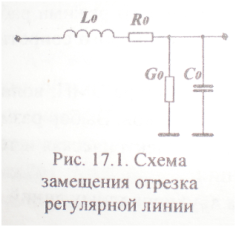

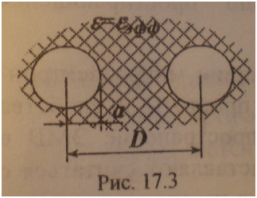

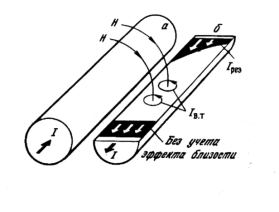

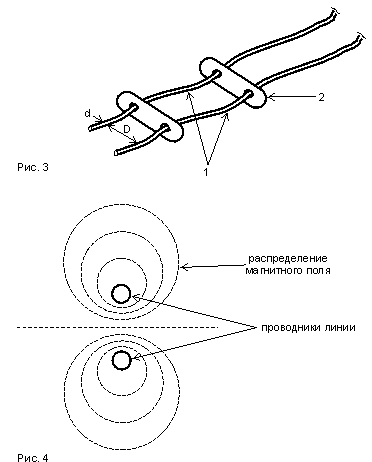

Формулы ФренеляПерпендикулярная поляризация. В этом случае вектор  перпендикулярен плоскости падения и параллелен границе раздела, а плоскость поляризации ЭМВ перпендикулярна плоскости распространения (рис. 13.2). перпендикулярен плоскости падения и параллелен границе раздела, а плоскость поляризации ЭМВ перпендикулярна плоскости распространения (рис. 13.2). Параллельная поляризация. В этом случае вектор  лежит в плоскости распространения, а вектор лежит в плоскости распространения, а вектор  перпендикулярен ей и параллелен границе раздела (рис 13.3), т. е. плоскость поляризации волны параллельна плоскости ее падения. По аналогии с формулами (13.6) записываем составляющие поля: перпендикулярен ей и параллелен границе раздела (рис 13.3), т. е. плоскость поляризации волны параллельна плоскости ее падения. По аналогии с формулами (13.6) записываем составляющие поля:  ; ;  ; ; ; ;  ; ; ; ;  . (13.11) . (13.11)Из выражений (13.8) и (13.13) можно получить формулы для ЭМВ, падающей на границу раздела сред нормально, положив  : :  ; ;  . (13.15) . (13.15)Из (13.15) следует, что при нормальном падении ЭМВ на границу раздела отраженная волна будет отсутствовать (Г0=0) только в том случае, если волновые сопротивлений сред равны (условие согласования сред). 19. Физические принципы распространения ЭМВ в линиях передач различных типов. ЭМВ в световодах, диэлектрических волноводах распространяется за счет явления полного внутреннего отражения, в диэлектрических волноводах и световодах присутствуют гибридные волны (волны имеющие поперечные и продольные составляющие H и Е векторов). В односвязных волноводах присутствуют Е (нет продольной составляющей Н) и Н волны (нет продольной составляющей Е). Т-волны присутствуют в коаксиальной, двухпроводной, полосковой и микрополосковой линии. Экранированная двухпроводная, четырехпроводная, многопроводная линии связи, а также различные виды связанных полосковых и микрополосковых линий зависимостью параметров передачи (затухание) от вида возбуждения (синфазное или противофазное). Явление полного отражения В случае, когда ЭМВ проходит из оптически более плотной среды в менее плотную (  ) возникает явление полного отражения. ) возникает явление полного отражения.Из формулы (13.4) находим условие, при которых угол преломления будет вещественным числом :  . (13.16) . (13.16)В этом случае вещественны также Г и Т в формулах Френеля. Неравенство (13.16) нарушается, если угол падения превышает некоторое значения кр, называемое критическим углом:  . (13.17) . (13.17)Таким образом, отраженная волна уносит всю энергию, принесенную падающей. Подстановка (13.19) в формулы (13.8) и (13.13) для коэффициентов прохождения не приводит к равенству нулю  и и  . Получается, что при полном отражении ЭМВ в оптически более плотную среду одновременно создается ЭМП и в менее плотной среде. Чтобы это объяснить, необходимо обратиться к пространственной структуре векторов прошедшей волны в соответствии с формулами (13.6) и (13.11) [11]. . Получается, что при полном отражении ЭМВ в оптически более плотную среду одновременно создается ЭМП и в менее плотной среде. Чтобы это объяснить, необходимо обратиться к пространственной структуре векторов прошедшей волны в соответствии с формулами (13.6) и (13.11) [11]. Итак, во второй среде образуется ЭМВ с плоским фазовым фронтом, перпендикулярным оси z, и меняющейся вдоль этого фронта амплитудой - плоская неоднородная волна. Неоднородная волна с экспоненциально убывающей амплитудой при удалении от граничной поверхности (как бы прилипающая к этой поверхности) называется поверхностной [11]. Таким образом, вещественная часть угла преломления  , равная , равная  , соответствует направлению распространения ЭМВ, в то время как величина мнимой части , соответствует направлению распространения ЭМВ, в то время как величина мнимой части  определяет быстроту убывания амплитуды ЭМВ вдоль оси х. определяет быстроту убывания амплитуды ЭМВ вдоль оси х. Экспоненциальное убывание амплитуды волны связано не с потерями во второй среде (они могут не учитываться), а определяется тем, что в среднем энергия из первой среды во вторую не переходит. ЭМВ проникает во вторую среду, проходит в ней какой-то путь и полностью возвращается обратно в первую среду. Более детальные исследования показывают, что волна во второй среде движется по эллиптическим траекториям, проходя определенное расстояние вдоль оси z (рис. 13.4) [11]. Таким образом, поверхностная волнаво второй среде не существует изолированно от поля в первой среде, представляющего собой сумму падающей и отраженной ЭМВ. Возникновение поверхностной волны можно рассматривать как проявление «инерционности» ЭМВ при полном отражении. Волна не может сразу изменить направление своего движения [11]. При значениях  и не очень близких к кр граничное расстояние волны во второй среде и не очень близких к кр граничное расстояние волны во второй среде  , определяемое по убыванию поля в е раз, сравнимо с длиной волны. Поэтому поверхностную волну нельзя непосредственно наблюдать в оптическом диапазоне, но можно экспериментально обнаружить на радиочастотах. , определяемое по убыванию поля в е раз, сравнимо с длиной волны. Поэтому поверхностную волну нельзя непосредственно наблюдать в оптическом диапазоне, но можно экспериментально обнаружить на радиочастотах. Явление полного внутреннего отражения используется в линиях передачи нулевой связности (проводящие поверхности в таких линиях отсутствуют). К таковым линиям относятся световоды (волоконно-оптические линии связи) и диэлектрические волноводы. 20. Линии передач Т-волны (Основные конструкции, параметры, достоинства и недостатки) Т-волна – это волна которая имеет только поперечные составляющие вектора Е и Н и не имеет продольных составляющих этих векторов. Направляющие системы в виде линии передачи Т-волны широко применяются в радиотехнике в диапазоне от низких частот и до СВЧ. Данные ЛП обладают малой дисперсией и малым затуханием. К двухсвязным ЛП Т-волны относятся коаксиальная, двухпроводная и различные виды полосковых линий. Для анализа распространения ЭМВ в таких ЛП применяют обобщенную модель, в которой элементарный отрезок линии заменяется эквивалентом из элементов с сосредоточенными параметрами.(рис 17.1)   П  оперечное сечение двухпроводной линии (ДЛ) показано на рис. 17.3 (а-радиус проводника, D – расстояние между осями проводников). Хотя данная линия является открытой, при выполнении условия квазистационарности считается, что все ЭМП ДЛ сконцентрировано вокруг линии внутри окружности радиусом 5D. Однако на ВЧ(3-30 МГц) и выше ДЛ начинает заметно излучать, так как внешние ЭМП, создаваемые противоположно направленными токами в проводах, компенсируются не полностью. оперечное сечение двухпроводной линии (ДЛ) показано на рис. 17.3 (а-радиус проводника, D – расстояние между осями проводников). Хотя данная линия является открытой, при выполнении условия квазистационарности считается, что все ЭМП ДЛ сконцентрировано вокруг линии внутри окружности радиусом 5D. Однако на ВЧ(3-30 МГц) и выше ДЛ начинает заметно излучать, так как внешние ЭМП, создаваемые противоположно направленными токами в проводах, компенсируются не полностью.При малых расстояниях между проводниками проявляется эффект близости, который заключается в появлении асимметрии в распределении тока по сечениям проводников, что увеличивает затухание ДЛ. При D/a > 8 эффектом близости можно пренебречь. Проводники ДЛ одинаковы, поэтому при аналогичных с КЛ(коаксиальной линией) размерами затухание в проводниках линии будет меньше. Для повышения рабочей частоты проводники ДЛ скручивают (такая линия называется также витой парой). Устранить излучении из ДЛ можно с помощью экранирования, но экранированная ДЛ относится к многосвязным ЛП. 21. Коаксиальная линия передач. Основные конструкции и характеристики. Коаксиальная линия представляет собой провод 1, окруженный диэлектриком 2 (изоляции, выполненной в виде сплошного (полиэтилен, вспененный полиэтилен, сплошной фторопласт, фторопластовая лента и т. п.) или полувоздушного (кордельно-трубчатый повив, шайбы и др.) диэлектрического заполнения, обеспечивающей постоянство взаимного расположения (соосность) внутреннего и внешнего проводников), и заключенный в металлическую оплетку 3 (в виде оплетки, фольги, покрытой слоем алюминия пленки и их комбинаций, а также гофрированной трубки, повива металлических лент и др. из меди, медного или алюминиевого сплава;), которая в свою очередь защищена оболочкой 4 (служит для изоляции и защиты от внешних воздействий) из светостабилизированного (то есть устойчивого к ультрафиолетовому излучению солнца) полиэтилена, поливинилхлорида, повива фторопластовой ленты или иного изоляционного материала) (рис.2). Все электромагнитное поле такой линии заключено внутри нее, поэтому ее можно располагать как угодно (сгибать, свивать в бухту) и где угодно (около металла и даже под водой). Для уменьшения потерь коаксиальных линий передач используют высококачественный диэлектрик, в некоторых случаях он состоит из фарфоровых чешуек. Работа с большим КСВ (коэффициент стоячей волны) особенно опасна для коаксиальных кабелей, так как протекающие при этом значительные токи могут привести к перегреву внутренней жилы и местному расплавлению внутренней изоляции кабеля и, как следствие этого, кабель в этом месте “стягивается” и приходит в негодность. В пучности напряжения возможен пробой коаксиального кабеля. При плохой оплетке работа с КСВ ведет к усилению излучения кабеля. Волновое сопротивление коаксиальных кабелей Zo лежит в пределах 30-120 Ом Минимум затухания достигается при b/a = 3,6…5,6 Zc0 = (77…103)/ε^(1/2), что соответствует стандартному значению Zc0 = 75 Ом. Максимум напряжения пробоя коаксиальной линии достигается при b/a = 2,72, Zc0 = 60/ε^(1/2), что соответствует стандартному значению Zc0 = 50 Ом. Максимум передаваемой мощности достигается при b/a = 1,65, Zc0 =30/ ε^(1/2), что соответствует Zc0 = 30 Ом. В данное время КЛ с Zc0 = 30 Ом применятеся достаточно редко. КЛ с Zc0 = 75 Ом применяется в приемной технике УКВ(ультрокороткие волны 300 – 3000 МГц) диапазона (соединение приемника телевещания или радиовещания с антенной), а с Zc0 = 50 Ом – в связной технике (передача, прием-передача). 22 ВОПРОС «Двухпроводная линия передачи» ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ Если в непосредственной близости друг от друга расположено несколько проводников с переменными токами и каждый из них находится не только в собственном переменном магнитном поле, но и в магнитном поле других проводников, то распределение переменного тока в каждом проводнике будет несколько отличаться от того, которое имело бы место, если бы этот проводник был уединен. Этот эффект носит наименование эффекта близости. Он приводит к дополнительному увеличению активного сопротивления проводников. В двухпроводной линии передачи, в проводах которой токи протекают в противоположных направлениях, эффект близости приводит к тому, что, плотность тока на сторонах проводов, обращенных друг к другу, оказывается большей, чем на противоположных сторонах. Это можно объяснить стремлением тока избрать путь, при котором полное сопротивление получается наименьшим. Хотя дополнительная неравномерность распределения тока ведет к возрастанию активного сопротивления провода, индуктивное сопротивление при этом уменьшается, так как вследствие сближения прямого и обратного токов уменьшается эквивалентная индуктивность контура.Под действием переменного поля происходит перераспределение электромагнитной энергии по сечению проводников, при этом наблюдаются следующие явления: поверхностный эффект, эффект близости соседних проводников; воздействие на параметры цепи окружающих металлических масс (соседних проводников, экрана, брони). Эффект близости связан с взаимодействием внешних полей. Как видно из рисунка, внешнее поле Н проводника а, пересекая толщину проводника б, наводит в нем вихревые токи. На поверхности проводника б, обращенной к проводнику а, они совпадают по направлению с протекающим по нему основным током (I+Iв.т).  На противоположной поверхности проводника б они направлены навстречу основному току (I-Iв.т). Аналогичное перераспределение токов происходит в проводнике а При взаимодействии вихревых токов с основным плотность результирующего тока на обращенных друг к другу поверхностях проводников а и б увеличивается, а на отдаленных - уменьшается. Это явление («сближение» токов в проводниках а и б) носит название эффекта близости. Из-за неравномерного распределения плотности тока увеличивается активное сопротивление цепи переменному току. Эффект близости также прямо пропорционален частоте, магнитной проницаемости, проводимости и диаметру проводника и, кроме того, зависит от расстояния между проводниками. С уменьшением этого расстояния действие эффекта близости возрастает в квадрате. Если по двум соседним проводникам токи проходят в одном направлении, то перераспределение их плотности из-за взаимодействия внешних электромагнитных полей приводит к увеличению плотности токов на взаимно отдаленных поверхностях проводников а и б. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Двухпроводная линия передачи представляет собой два провода 1, между которыми расположены изоляторы 2 (рис.3).  Сопротивление двухпроводной линии лежит в пределах 200-600-Ом и определяется как Zл = 276 log10 (D/d), где D – расстояние между центрами проводников, d – диаметр проводников. Электромагнитное поле сосредоточено как внутри, так и за линией (рис.4). Основной недостаток двухпроводной линии состоит в том, что это открытая линия, допускающая излучение волн в пространство и прием волн из пространства; с этим связаны потери мощности сигнала и влияние внешних помех на передачу сигнала, природных (молния) и являющихся результатом человеческой деятельности (искрение в технических устройствах). Излучение и прием волн происходят в местах нарушения прямолинейности линии (изломы в местах крепления проводов, изгибы из-за провисания проводов и др.). Коэффициент затухания симметричной цепи с медными проводниками, дБ/км: Коэффициент фазы, рад/км: Скорость распространения энергии, км/с: 26 ВОПРОС «Условия распространения волн в односвязных волноводах» Волновое число  ЭМВ, распространяющейся в направляющей системе вдоль оси ЭМВ, распространяющейся в направляющей системе вдоль оси  , целесообразно разложить на поперечный , целесообразно разложить на поперечный  и продольный и продольный  волновые коэффициенты волновые коэффициенты Распишем волновые числа через соответствующие длины волн. Будем рассматривать только полые волноводы из немагнитных проводников (  =1). Поперечное волновое число =1). Поперечное волновое число  определяет критическую длину волны определяет критическую длину волны  волновода. волновода.

где  – циклическая частота, – циклическая частота,  – скорость света, – скорость света,  – длина волны в волноводе, – длина волны в волноводе,  – длина волны генератора. – длина волны генератора.

где  частота генератора, частота генератора,  критическая частота, критическая частота, - ампертура волновода, вычисляется по формуле: - ампертура волновода, вычисляется по формуле:

Чтобы  и другие характеристики ЭМВ в волноводах были действительными величинами, подкоренные выражения (5-3) должны быть больше нуля. Отсюда следует, что для распространяющейся в односвязном волноводе ЭМВ должны выполняться следующие неравенства и другие характеристики ЭМВ в волноводах были действительными величинами, подкоренные выражения (5-3) должны быть больше нуля. Отсюда следует, что для распространяющейся в односвязном волноводе ЭМВ должны выполняться следующие неравенстваФазовая скорость и групповая скорость в односвязных волноводах рассчитываются по формулам:

На рисунке 4 приведены графики частотных зависимостей  и и  ЭМВ в односвязных волноводах. Из (5-5) и рисунка 16 следует, что фазовая скорость в односвязных волноводах всегда больше скорости света, а групповая скорость всегда меньше. ЭМВ в односвязных волноводах. Из (5-5) и рисунка 16 следует, что фазовая скорость в односвязных волноводах всегда больше скорости света, а групповая скорость всегда меньше. |