1 общие сведения

Скачать 8.33 Mb. Скачать 8.33 Mb.

|

|

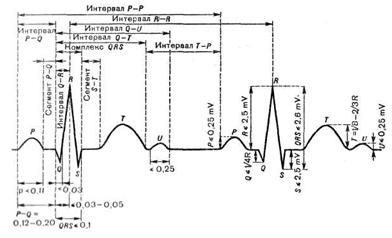

Для регистрации отведения V4 красный электрод располагают в области верхушки сердца, белый - над рукояткой грудины, а зеленый - над V ребром по срединно-ключичной линии справа. Эти отведения чаще используют для выявления ишемии миокарда, так как там лучше видна динамика сегмента ST. Для записи отведения V1 красный электрод помещают в область мечевидного отростка, остальные два электрода располагают в тех же позициях, что при регистрации отведения V4. Отведение V1 обычно позволяет отчетливо выявить зубец Р, что важно для диагностики аритмий. В некоторых случаях эти отведения не обеспечивают выявления зубца Р. Тогда следует подобрать такое расположение электродов, при котором этот зубец четко виден. При использовании двухканальных регистраторов записывают два грудных отведения. Аппарат располагается в специальном футляре, который больной носит на ремне через плечо, прикрепив его к поясу. Во время исследования пациент ведет почасовой дневник, где отмечает свою деятельность (сон, еда, прогулки и т. д.) и субъективные ощущения. Полученную магнитную пленку в дальнейшем изучают с помощью анализирующего устройства, позволяющего относительно быстро просмотреть всю ленту на осциллоскопе, зарегистрировать любой ее участок на обычном электрокардиографе и определить время записи любого отрезка ЭКГ. Сопоставив это время с дневником пациента, можно определить, при каких обстоятельствах возникли те или иные изменения на ЭКГ. Анализатор может быть оснащен компьютерными устройствами для автоматического подсчета и анализа характера экстрасистол, определения смещения сегмента ST от изоэлектрической линии и т. п. Длительная регистрация электрокардиограммы на магнитную ленту (методы) Длительная регистрация ЭКГ на магнитную ленту представляет собой большую ценность для обследования больных с аритмиями сердца. Эти методы позволяют определить истинную частоту возникновения аритмий, уточнить их характер, обстоятельства возникновения и прекращения, выявить бессимптомные нарушения ритма, точно определить, как то или иное нарушение влияет на состояние и самочувствие больного, адекватно оценить эффективность антиаритмической терапии. Использование этих методов показано при жалобах больного на приступы сердцебиения и «перебои», характер которых не удается выявить с помощью обычной ЭКГ, при приступах головокружения, потере сознания, обморочных состояниях, которые могут быть связаны с аритмиями, а также у больных с искусственным водителем ритма для контроля его работы. Для изучения нарушений ритма наиболее ценна непрерывная многочасовая регистрация ЭКГ (холтеровское мониторирование), но результаты, полученные при длительной прерывистой записи, сопоставимы по информативности с данным методом [Дощицин В. Л. и др., 1985]. Длительная регистрация ЭКГ может иметь важное значение в обследовании больных ишемической болезнью сердца, позволяя изучать реакцию ЭКГ на бытовые нагрузки, прием медикаментозных средств и т. п. Методы длительной регистрации ЭКГ при всей своей ценности имеют и некоторые недостатки. Они не могут полностью заменить обычного электрокардиографического исследования прежде всего потому, что позволяют снять ЭКГ лишь в одном – двух отведениях, а также информацию можно получить лишь спустя определенное время после регистрации ЭКГ, что нежелательно при угрожающих состояниях. В настоящее время изготовлены стационарные мониторы, позволяющие изучать визуально и регистрировать ЭКГ на обычном аппарате с одновременной длительной записью на магнитную ленту. Информативность ЭКГ, зарегистрированной на магнитную ленту, во многом зависит от качества записи. Недостаточный контакт электродов с кожей, одежда из синтетических материалов, перегибы магнитной пленки могут обусловить наводные токи и дополнительные сигналы, затрудняющие анализ. При многократном использовании магнитной ленты возможны артефакты, имитирующие опасные нарушения сердечного ритма, в частности желудочковую тахикардию, трепетание и фибрилляцию желудочков [Живодеров В. М. и др., 1983]. Строгое соблюдение правил работы с аппаратом и использование качественной магнитной ленты позволяют уменьшить вероятность таких артефактов, а тщательный анализ ЭКГ при сопоставлении с клиническими данными и записями в дневнике пациента дают возможность избежать диагностических ошибок. Пробы с физической нагрузкой Физические нагрузочные тесты используют для оценки функционального состояния миокарда (толерантности к физической нагрузке), выявления скрытой коронарной недостаточности и аритмий сердца, оценки эффективности медикаментозного лечения и реабилитационных программ [Шхвацабая И. К. и др., 1978]. Одной из главных задач этих тестов является изучение изменений ЭКГ под влиянием дозированной физической нагрузки. Для определения толерантности к физической нагрузке существуют понятия максимальной и субмаксимальной физической работоспособности (PWC). Под максимальной работоспособностью понимают выполнение физической нагрузки с максимальным потреблением кислорода. Точное определение этой величины возможно с помощью специальных аппаратов, оснащенных газоаналитическими устройствами, в частности спировелоэргометров, но существуют и более простые методы определения максимальной работоспособности. Для этого определяют частоту сердечных сокращений, соответствующую максимальному потреблению кислорода. Упрощенное определение этой максимальной частоты сердечных сокращений: из 220 вычитают число лет обследуемого. Нагрузка, при которой у обследуемого достигается эта эмпирически вычисленная частота, называется максимальной. Мощность нагрузки исчисляется в килограммометрах в минуту или в ваттах. Лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы опасно давать максимальную нагрузку. У них определяют субмаксимальную работоспособность, т. е. нагрузку с частотой пульса, соответствующей 75% максимальной. Иногда определяют нагрузку, при которой пульс достигает 150 уд/мин (PWC150). У многих больных во время нагрузочных проб появляются жалобы или объективные симптомы, заставляющие прекратить исследование еще до достижения субмаксимальной мощности. Нагрузка, вызывающая указанные явления, называется пороговой и может служить важным объективным показателем состояния больного. Для оценки взаимосвязи между электрокардиографическими и гемодинамическими изменениями при нагрузке используют такой показатель, как отношение максимальной депрессии сегмента ST на ЭКГ к числу сокращений сердца. Этот индекс может служить показателем существования и тяжести ишемии миокарда [Лупанов В. П., 1984]. Пробы с физической нагрузкой проводят не менее чем через 2 ч после еды при температуре воздуха 18 – 22 °С. Исследование выполняют минимум два сотрудника: врач и медицинская сестра. В помещении, где проводится исследование, должны быть средства для реанимации (дефибриллятор, мешок Амбу и т. д.), медикаменты для оказания неотложной помощи в случае ухудшения состояния больного. Пробы с физической нагрузкой (показания к прекращению) Показаниями к прекращению физических нагрузок являются приступ стенокардии или его эквиваленты, нарастающая одышка или удушье, резкая слабость, утомление, головокружение, головная боль или другие неприятные ощущения, сбивчивые ответы на вопросы, снижение артериального давления на 25% исходного, повышение артериального давления более 220/120 мм рт. ст., снижение или подъем сегмента ST более чем на 1 мм, инверсия зубца Т (спорно), ранние групповые или частые желудочковые экстрасистолы, пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия, нарушения атриовентрикулярной или внутрижелудочковой проводимости. Эти изменения ЭКГ свидетельствуют о развитии ишемии миокарда. Имеются указания на то, что уменьшение амплитуды зубца Q при нагрузке также может быть признаком миокардиальной ишемии [Лупанов В. П., 1985, и др.]. Основным электрокардиографическим критерием ишемии миокарда во время проб с физической нагрузкой служит появление горизонтальной или косонисходящей депрессии сегмента ST на 1 мм и более продолжительностью 80 мс после точки У. Физические нагрузочные тесты противопоказаны при нестабильной стенокардии, явных признаках сердечной недостаточности, частых, групповых и ранних желудочковых экстрасистолах, желудочковой тахикардии и других аритмиях, усугубление которых во время нагрузки может представлять опасность, а также тогда, когда физическая нагрузка может провоцировать ухудшение состояния, например, при выраженном митральном или аортальном стенозе, тромбофлебите, нарушениях мозгового кровообращения, легочной эмболии, острых инфекционных заболеваниях и др. Существует несколько разновидностей тестов с физической нагрузкой – дозированная ходьба, лестничная проба Мастера, велоэргометрия, тредмилметрия, кистеплечевые рычаги и др. Дозированная ходьба – наиболее щадящий вид физической нагрузки, используется обычно у больных инфарктом миокарда в процессе больничной и санаторной реабилитации. Проба заключается в ходьбе с определенной скоростью (обычно от 2 до 5 км/ч) на определенное расстояние (от 100 м до 5 км) под контролем телеэлектрокардиографии. Информативность данной пробы недостаточна. Пробы с физической нагрузкой (виды проб) Лестничная (двухступенчатая) проба Мастера: ходьба по двухступенчатой лестнице в определенном ритме (определяемом с помощью метронома) в течение определенного времени (1,5 или 3 мин). Число подъемов в минуту определяется в зависимости от пола, возраста и массы тела по специальной таблице. ЭКГ регистрируют в 12 обычных отведениях до и после нагрузки. Проба Мастера технически наиболее простая и в то же время достаточно информативная. Ее недостатком является меньшая, чем при велоэргометрии, точность рассчитываемой мощности нагрузки, а также трудность регистрации ЭКГ и артериального давления. Велоэргометрия – больной крутит ногами педали велоэргометра в определенном ритме (обычно 60 об/мин), при определенном сопротивлении и продолжительности нагрузки. Различные модели велоэргометров предусматривают горизонтальное либо вертикальное положение обследуемого. Исследование проводится под постоянным контролем артериального давления и ЭКГ, которая регистрируется в грудных отведениях или в отведениях по Нэбу. При велоэргометрии используют различные нагрузочные режимы, в частности постоянную, ступенеобразно возрастающую с перерывами или непрерывную и плавно возрастающую непрерывную нагрузку. Наиболее распространен режим ступенеобразно возрастающей непрерывной нагрузки. В зависимости от задачи исследования и работоспособности обследуемого определяют максимальную, субмаксимальную или пороговую нагрузку. Тредмилметрия – ходьба или бег на месте по дорожке, движущейся с определенной скоростью. Нагрузка регулируется скоростью движения и углом подъема дорожки. Тредмилметрия считается более физиологичной, чем велоэргометрия, так как пациент выполняет более привычную нагрузку. Однако тредмилметрия, по-видимому, даст несколько большую, чем велоэргометрия, психологическую нагрузку, потому что сопровождается сильным шумом движущейся дорожки и пациент не всегда может по своей воле быстро остановить движение. При этой пробе несколько сложнее, чем при велоэргометрии, записать качественную ЭКГ. При тредмилметрии возможны те же виды нагрузок, что на велоэргометре. Результаты сравнительного изучения этих тестов совпадают [Гасилин В. С. и др., 1979]. Существую и другие пробы с дозированной физическом нагрузкой, в частности гесты с кистеплечевыми рычагами, которые используют у лиц с дефектами нижних конечностей. Следует упомянуть о тестах с нестандартизированной физической нагрузкой, не поддающейся точному измерению (приседания, пробы встать – сесть и сесть – лечь, ходьба по лестнице и т. п.), которые малоинформативны. Их нельзя рекомендовать к применению. Психоэмоциональные нагрузочные тесты Моделирование психоэмоционального напряжения может вызывать определенные электрокардиографические изменения [Соколов Е. И. и др., 1980]. В частности, у больных ишемической болезнью сердца психоэмоциональные тесты обусловливают как признаки ишемии миокарда, так и нарушения сердечного ритма [Кванталиани Т. Г. и др., 1981; Сидоренко Б. А., Ревенко В. Н., 1984; Захаров В. Н. и др., 1985, и др.]. Для моделирования психоэмоционального напряжения больному предлагают задачи по устному арифметическому счету, составлению слов и предложений, логические задачи и т. п. Для усиления психоэмоционального напряжения предлагается решать задачи в условиях дефицита времени, создаются помехи в виде световых и звуковых раздражений, делаются порицающие замечания и т. д. Пробы проводят под контролем ЭКГ в различных отведениях. Критерии оценки и прекращения исследования такие же, как при тестах с физической нагрузкой. Психоэмоциональные пробы моделируют иной вид напряжения, чем физические нагрузочные тесты, и поэтому могут дать важную дополнительную информацию. Синокаротидная проба Синокаротидную пробу проводят для определения реакции сердца (главным образом сердечного ритма) на раздражение блуждающего нерва. Эту пробу чаще используют для купирования атак суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии, а также для диагностики синдрома слабости синусового узла. Пробу проводят в положении больного лежа на спине. Перед пробой регистрируют исходную ЭКГ. При изучении изменений ритма под влиянием раздражения блуждающего нерва выбирают то отведение ЭКГ, где лучше виден зубец Р. Врач надавливает на сонную артерию в области правого сонного треугольника на уровне щитовидного хряща массирующими движениями. Одновременно регистрируется ЭКГ. Продолжительность пробы обычно не превышает 10 с. При замедлении ритма сердца или ухудшении состояния и самочувствия пациента пробу прекращают. При проведении этой пробы возможны серьезные осложнения, в частности обморочное состояние и даже асистолия, в связи с чем необходима определенная осторожность. Проба противопоказана больным с нарушениями мозгового кровообращения и атеросклерозом мозговых сосудов, лицам с тяжелыми органическими поражениями сердечной мышцы, а также больным, имеющим повышенную чувствительность к вагусным влияниям. Медикаментозные пробы Медикаментозные тесты проводятся для установления реакции сердечно-сосудистой системы на различные лекарственные препараты. При проведении всех проб регистрируется ЭКГ до и через определенное время после применения препарата. Исследования проводят в положении больного лежа, обычно натощак. Атропиновая проба Для проведения этой пробы регистрируют ЭКГ до и через 15 и 30 мин после подкожного введения 1 мл 0,1% раствора атропина. Пробу проводят у больных, имеющих брадикардические нарушения ритма, синдром WPW и некоторые другие изменения ЭКГ, для определения роли парасимпатических влияний в патогенезе этих расстройств. Нитроглицериновая проба Эта проба заключается в регистрации ЭКГ и 12 обычных отведениях несколько раз повторно в течение 10 мин до и после приема 1 таблетки или 3 капель 0,1% раствора нитроглицерина. Пробу обычно проводят у лиц, имеющих на ЭКГ изменении конечной части желудочкового комплекса для уточнения их генеза. Если после приема нитроглицерина ни ЭКГ выявляется уменьшение депрессии сегмента ST и исчезновение инверсии зубца Т, то проба считается положительной, что может свидетельствовать об ишемическом генезе указанных изменений. Отрицательная нитроглицериновая проба не исключает ишемического гнезда изменений ЭКГ, поэтому ее диагностическое значение невелико. Калиевая проба Для проведения этой пробы снимают ЭКГ В 12 отведениях до и через 1 – 1,5 ч после приема внутрь 6 г хлорида калия, растворенною в 100 мл воды. Так же как нитроглицериновую, калиевую пробу пытаются использовать для дифференциальной диагностики и уточнения происхождения изменений сегмента ST и зубца Т на ЭКГ. Положительная калиевая проба не характерна для больных стенокардией и чаще наблюдаемся при изменениях ЭКГ, обусловленных нарушениями электролитного баланса. Проба с пропранололом Регистрируют ЭКГ в 12 общепринятых отведениях до и через час после приема внутрь 40 мг пропранолола (индерала, обзидана, анаприлина). После приема пропранолола могут уменьшаться или исчезнуть патологические изменения конечной части желудочкового комплекса, связанные с адренергическими влияниями, что бывает как при дистрофиях миокарда различного генеза, так и при ишемической болезни сердца. В связи с этим дачная проба мало информативна. Используют и ряд других лекарственных тестов под контролем ЭКГ. В частности, для выявления коронарной недостаточности применяют пробы с дипиридамолом и эргометрином (последняя проба небезопасна и используется только в специализированных учреждениях), для уточнения генеза изменений ЭКГ у лиц с преждевременным возбуждением желудочков используют пробу с аймалином и новокаинамидом. Компоненты нормальной электрокардиограммы (зубец P) На нормальной ЭКГ различают ряд зубцов и интервалов между ними. Выделяют зубец Р, зубцы Q, R и S, образующие комплекс QRS, зубцы T и U, а также интервалы P-Q(P-R), S-T, Q-T, Q-U и T-P. Для характеристики относительной амплитуды зубцов Q, R и S используют не только прописные, но и строчные буквы q, r и s. Прописными буквами обозначают преобладающие зубцы, а строчными – зубцы малой амплитуды.  Амплитуду зубцов измеряют в милливольтах (мВ), 1 мВ соответствует отклонению от изоэлектрической линии на 1 см. Ширину зубцов и продолжительность интервалов измеряют в секундах. При скорости движения ленты 50 мм/с 1 мм соответствует 0,02 с (5 мм – 0,1 с), а при скорости 25 мм/с 1 мм соответствует 0,04 с (5 мм –0,2 с). Ширину зубцов и продолжительность интервалов оценивают по тому отведению, где эти параметры имеют наибольшую величину. Амплитуду зубцов измеряют в милливольтах (мВ), 1 мВ соответствует отклонению от изоэлектрической линии на 1 см. Ширину зубцов и продолжительность интервалов измеряют в секундах. При скорости движения ленты 50 мм/с 1 мм соответствует 0,02 с (5 мм – 0,1 с), а при скорости 25 мм/с 1 мм соответствует 0,04 с (5 мм –0,2 с). Ширину зубцов и продолжительность интервалов оценивают по тому отведению, где эти параметры имеют наибольшую величину. Зубец Р отражает возбуждение предсердий. В норме зубец Р чаще положителен (направлен вверх) во всех отведениях, кроме aVR. Иногда зубец Р бывает двухфазным или отрицательным в отведениях III, aVL, V1 и V2. По амплитуде он обычно не превышает 0,25 мВ, а по ширине - 0,1 с. Первые 0,02–0,03 с отражают возбуждение правого предсердия, последние 0,02–0,03 с обусловлены только левопредсердным компонентом зубца. |