1 общие сведения

Скачать 8.33 Mb. Скачать 8.33 Mb.

|

|

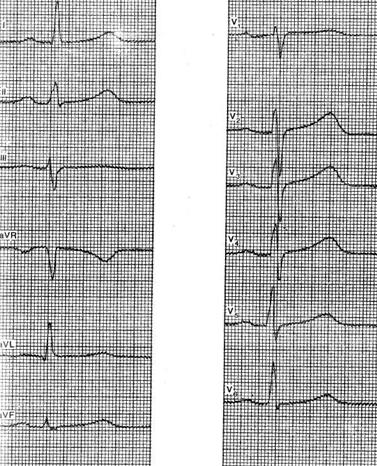

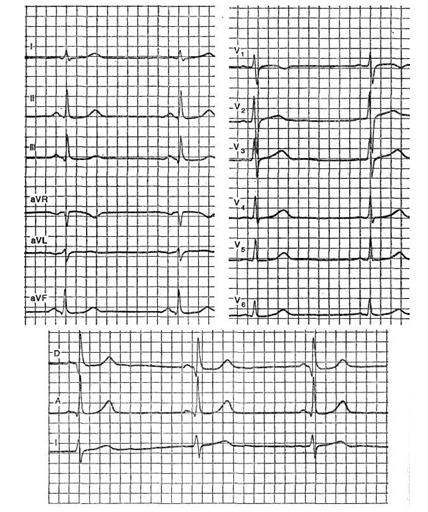

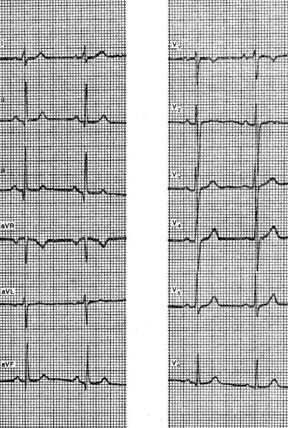

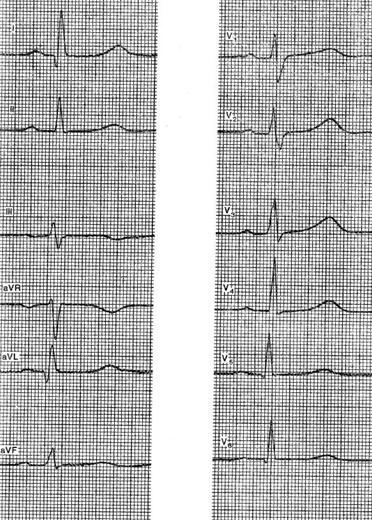

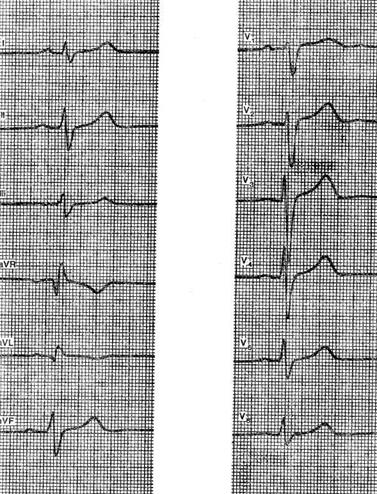

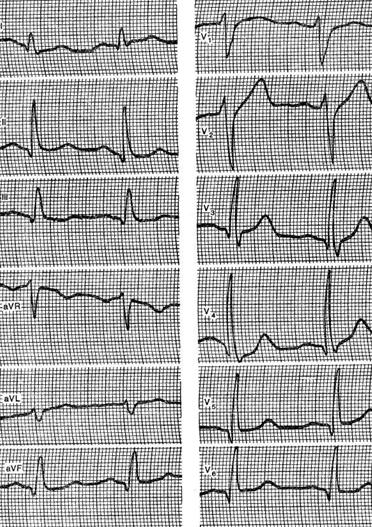

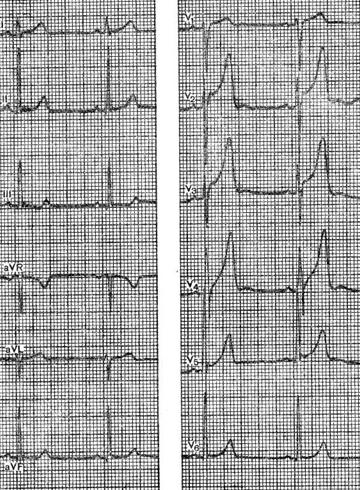

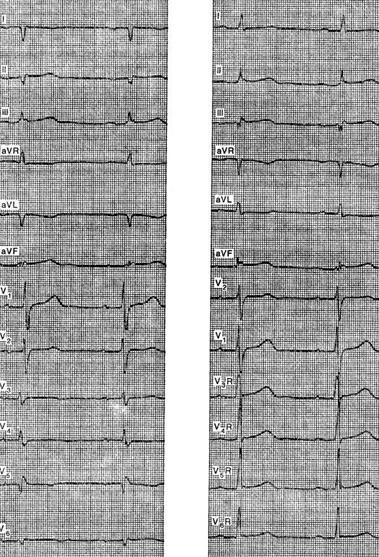

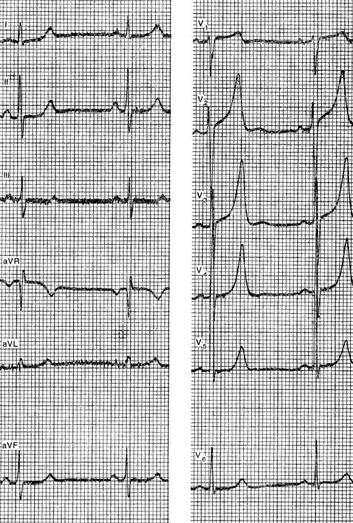

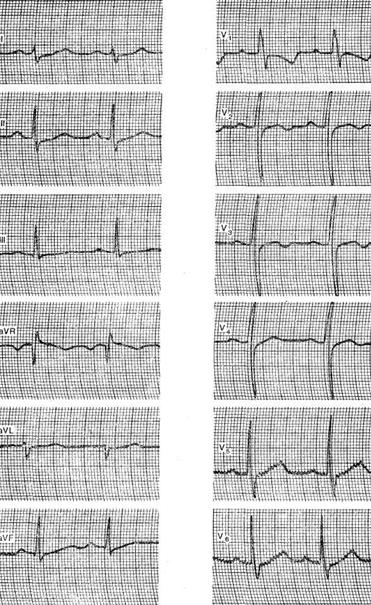

РАЗДЕЛ №2 ВАРИАНТЫ НОРМАЛЬНОЙ ЭКГ Электрокардиограмма при различном положении электрической оси сердца во фронтальной плоскости  В ряде случаев варианты нормальной ЭКГ, связанные с различным положением оси сердца, ошибочно интерпретируют как проявление той или иной патологии. В связи с этим мы прежде всего рассмотрим «позиционные» варианты нормальной ЭКГ. В ряде случаев варианты нормальной ЭКГ, связанные с различным положением оси сердца, ошибочно интерпретируют как проявление той или иной патологии. В связи с этим мы прежде всего рассмотрим «позиционные» варианты нормальной ЭКГ. Как уже было сказано выше, у здоровых людей возможно нормальное, горизонтальное или вертикальное положение электрической оси сердца, что зависит от телосложения, возраста и других факторов. Нормальное положение электрической оси сердца характеризуется следующим соотношением зубцов в стандартных отведениях: RII > RI ≥ RIII Электрическая ось сердца находится в пределах от + 30° до +69° . Примером нормального положения оси сердца может служить представленная на рисунке ЭКГ больной Д., 52 лет, с диагнозом: миома матки. Зубец RII > RI > RIII Â QRS – 45°. Обращает на себя внимание выраженная отрицательная фаза зубца Р в отведении III и равенство амплитуд зубца Р в отведениях I и II. Â Р= + 15. Это заставляет подозревать гипертрофию левого предсердия. Однако отсутствие увеличения амплитуды и ширины зубца Р в стандартных и грудных отведениях позволяет исключить это предположение. По-видимому, указанные особенности зубца Р связаны с горизонтальным положением суммарного предсердного вектора, не совпадающим с вектором QRS, что иногда встречается в норме. При горизонтальном положении электрической оси сердца наблюдается следующее соотношение зубцов комплекса QRS в стандартных отведениях: RI>RII>rIII Повороты вокруг сагиттальной оси Нормальную ЭКГ при горизонтальном положении электрической оси сердца нужно отличать от признаков гипертрофии левого желудочка. При вертикальном положении электрической оси сердца зубец R имеет максимальную амплитуду в отведениях aVF, II и III, в отведениях aVL и I регистрируется выраженный зубец S, который возможен и в левых грудных отведениях. ÂQRS = + 70° – +90°. Такая электрокардиографическая картина может дать основание для диагноза гипертрофии правого желудочка или блокады левой задней ветви. Вертикальное положение предсердного вектора может напомнить электрокардиографическую картину гипертрофии правого предсердия.  Выраженный зубец Р в отведениях II, III и aVF при низкоамплитудном PI и отрицательном Р в aVL позволяет заподозрить гипертрофию правого предсердия. Однако амплитуда зубца Р не превышает максимальной нормальной величины (0,25 мВ). A P границах нормы (+75°), форма зубца Р в отведениях II, III, aVF и VI не характерна для этой патологии. Достаточных оснований для диагностики гипертрофии правого предсердия нет. Следует обратить внимание на значительную глубину зубца Q в отведении D (больше 0,25 R), что нередко наблюдается у здоровых людей и не является патологическим признаком. Электрокардиограмма при поворотах сердца вокруг продольной оси При повороте сердца вокруг продольной оси по часовой стрелке (если смотреть со стороны верхушки) правый желудочек выходит вперед и вверх, а левый – назад и вниз. Такая позиция является вариантом вертикального положения оси сердца. На ЭКГ при этом появляется глубокий зубец Q в отведении III, а изредка и в отведении aVF, что может симулировать признаки очаговых изменений в заднедиафрагмальной области левого желудочка. Одновременно в отведениях I и aVL выявляется выраженный зубец S (так называемый синдром QIII SI). В отведениях I, V5 и V6 отсутствует зубец q. Переходная зона может смещаться влево. Эти изменения бывают также при остром и хроническом увеличении правого желудочка, что требует соответствующей дифференциальной диагностики.  На рисунке представлена ЭКГ здоровой женщины 35 лет астенического телосложения. Жалоб на нарушение функций сердца и легких нет. В анамнезе заболеваний, способных обусловить гипертрофию правого сердца, нет. При физикальном и рентгенологическом обследовании патологических изменений сердца и легких не выявлено. На ЭКГ отмечается вертикальное положение предсердного и желудочкового векторов. Â P = +75°. Â QRS = +80°. Обращают на себя внимание выраженные зубцы q наряду с высокими зубцами R в отведениях II, III и aVF, а также зубцы S в отведениях I и aVL. Переходная зона в V4-V5. Указанные особенности ЭКГ могли бы дать основания для определения гипертрофии правых отделов сердца, но отсутствие жалоб, данные анамнеза, результаты клинического и рентгенологического исследований позволили исключить это предположение и счесть ЭКГ вариантом нормы. Поворот сердца вокруг продольной оси против часовой стрелки (т. е. левым желудочком вперед и вверх), как правило, сочетается с отклонением верхушки влево и является довольно редким вариантом горизонтального положения сердца. Для этого варианта характерен выраженный зубец Q в отведениях I, aVL и левых грудных наряду с выраженными зубцами S в отведениях III и aVF. Глубокие зубцы Q могут имитировать признаки очаговых изменений в боковой или передней стенке левого желудочка. Переходная зона при этом варианте обычно смещена вправо.  Типичным примером этого варианта нормы может служить представленная на рисункеЭКГ больной 50 лет с диагнозом: хронический гастрит. На данной кривой зарегистрирован выраженный зубец Q в отведениях I и aVL и глубокий зубец S в отведении III. Электрокардиограмма при поворотах сердца вокруг поперечной оси Поворот сердца верхушкой кзади сопровождается появлением глубокого зубца S1 в отведениях I, II и III, а также в отведении aVF. Может наблюдаться также выраженный зубец S во всех грудных отведениях со сдвигом переходной зоны влево. Этот вариант нормальной ЭКГ требует дифференциальной диагностики с одним из вариантов ЭКГ при гипертрофии правого желудочка (S-тип).  На рисунке приведена ЭКГ здорового юноши 16 лет. При физикальном и рентгенологическом исследовании признаков патологии не выявлено. На ЭКГ отмечались выраженный зубец S в отведениях I, II, III, aVF, V1 –V6, смещение переходной зоны до V5. Определены также зубец Q и инверсия зубца Т в отведении aVL, исчезавшие при регистрации ЭКГ на выдохе. При повороте сердца верхушкой вперед в отведениях I, II, III и aVF регистрируется выраженный зубец Q. Желудочковый комплекс в этих отведениях имеет форму qR, причем в некоторых случаях глубина зубца Q может превышать 1/4 высоты зубца R. Часто такое положение оси сочетается с поворотом сердца вокруг продольной оси против часовой стрелки. В таких случаях в левых грудных отведениях также выявляется выраженный зубец Q.  На рисунке приведена ЭКГ здорового мужчины 28 лет, не имевшего анамнестических указаний на сердечную патологию и ее клинических признаков. В отведениях I, II, III, aVF, V3 – V6 регистрируется выраженный зубец Q, глубина которого не превышает 1/4 амплитуды зубца R. Данные изменения отражают поворот сердца верхушкой вперед и вокруг продольной оси против часовой стрелки. Синдром ранней реполяризации желудочков  Синдром преждевременной, или ранней, реполяризации относится к сравнительно редким вариантам нормальной ЭКГ. Главным признаком этого синдрома является подъем сегмента ST, который имеет своеобразную форму выпуклой книзу дуги и начинается с высоко расположенной точки J на нисходящем колене зубца R или на конечной части зубца S. Синдром преждевременной, или ранней, реполяризации относится к сравнительно редким вариантам нормальной ЭКГ. Главным признаком этого синдрома является подъем сегмента ST, который имеет своеобразную форму выпуклой книзу дуги и начинается с высоко расположенной точки J на нисходящем колене зубца R или на конечной части зубца S. Зазубрина в месте перехода комплекса QRS в нисходящий сегмент ST (точка J) может имитировать зубец R1. Характерен высокоамплитудный заостренный зубец Т, иногда инвертированный. Указанные признаки наиболее отчетливо выявляются в грудных отведениях ЭКГ. Примером может служить ЭКГ здорового мужчины 20 лет , где можно видеть значительный (до 5 мм) подъем сегмента ST в грудных отведениях, причем этот сегмент имеет типичную форму дуги, выпуклой книзу, начинаясь от точки J, расположенной выше изоэлектрической линии, отмечается высокоамплитудный зубец Т в отведениях V2 - V4. Большинство авторов считают, что данный синдром связан с врожденными особенностями электрофизиологических свойств сердца, обусловливающими преждевременную реполяризацию субэпикардиальных отделов миокарда. Замечено, что этот синдром чаще выявляется у молодых мужчин негритянского происхождения [Chou Т. С, 1979; Goldberger A. L., 1984], а также у больных нейроциркуляторной дистонией [Маколкин В. И., Аббакумов С. А., 1985]. У большинства лиц с синдромом ранней реполяризации изменяется уровень подъема сегмента ST над изоэлектрической линией на разных ЭКГ. Клиническое значение данного синдрома заключается прежде всего в том, что он может имитировать электрокардиографические признаки острой коронарной недостаточности. Дифференциальная диагностика проводится на основании отсутствия при синдроме ранней реполяризации клиники ишемической болезни сердца, по свойственной данному синдрому форме комплекса QRS с зазубриной на конечной части зубца R, своеобразной форме сегмента ST. В отличие от ЭКГ при ишемической болезни сердца у лиц с синдромом ранней реполяризации при пробах с физической нагрузкой сегмент ST, как правило, приближается к изоэлектрической линии [Аббакумов С. А. и др., 1979]. Электрокардиограмма при декстрокардии Своеобразные изменения ЭКГ наблюдаются у лиц с декстрокардией. Они характеризуются противоположным по сравнению с обычным направлением основных зубцов. Так, в отведении I выявляются отрицательные зубцы Р и Т, главный зубец комплекса QRS отрицательный, нередко регистрируется комплекс типа QS. Могут отмечаться глубокие зубцы Q в грудных отведениях, что может дать повод для ошибочной диагностики крупноочаговых изменений миокарда левого желудочка.  На рисунке представлена ЭКГ здорового мужчины 40 лет с декстрокардией. При регистрации ЭКГ с обычным расположением электродов отмечаются желудочковые комплексы типа QS, отрицательные зубцы Т и Р в отведениях I и aVL, глубокий зубец Q в V5. При регистрации ЭКГ с противоположным наложением красного и желтого электродов и правых грудных отведений эти изменения исчезают. Отмечается только расщепление комплекса QRS в отведениях III и aVF, указывающее на очаговое нарушение внутрижелудочковой проводимости. Другие варианты нормальной электрокардиограммы  Вариантом нормы может быть ЭКГ с неглубокими отрицательными зубцами Т в отведениях V1-V3, у молодых людей до 25 лет (редко старше) при отсутствии у них динамики по сравнению с ранее записанными ЭКГ. Такие зубцы Т известны под названием «ювенильных». Вариантом нормы может быть ЭКГ с неглубокими отрицательными зубцами Т в отведениях V1-V3, у молодых людей до 25 лет (редко старше) при отсутствии у них динамики по сравнению с ранее записанными ЭКГ. Такие зубцы Т известны под названием «ювенильных». Иногда у здоровых людей на ЭКГ в отведениях V2 - V4 отмечаются высокие зубцы Т, которые могут превышать зубцы R, если их амплитуда невелика. Увеличение амплитуды зубцов Т возможно при ваго- и симпатотонии, а также у лиц, выполняющих большую физическую нагрузку, в частности у спортсменов. Иногда увеличение зубца Т сочетается с подъемом сегмента ST на 2–3 мм в тех же отведениях. Такие варианты нормальной ЭКГ требуют дифференциальной диагностики с признаками острой коронарной недостаточности, но в отличие от указанной патологии у них нет динамики, а у обследуемого – клинических проявлений. Наряду с высокими зубцами Т может наблюдаться увеличение вольтажа комплекса QRS более 26 мм в грудных отведениях. Это характерно, в частности, для худощавых астеничных людей и, вероятно, связано с уменьшением расстояния между миокардом и электродами. На рисунке представлена ЭКГ больного 49 лет астенической конституции с диагнозом: хронический гастрит. Жалоб на функцию сердца не было. В анамнезе не отмечалось каких-либо обстоятельств, способных вызвать гипертрофию миокарда. Перкуторно и рентгенологически сердце не увеличено. В течение 4 лет наблюдения динамики на ЭКГ не выявлялось. На ЭКГ обращает на себя внимание значительное увеличение амплитуды зубцов Т, которая превышает высоту зубца R в отведениях V2 и V3, что заставляет думать об ишемии миокарда. Одновременно увеличена амплитуда комплекса QRS в отведении V4 более 30 мм из-за высокого зубца R. Отсутствие клинических проявлений патологии сердца и динамики ЭКГ позволяет считать данную картину вариантом нормы. Вариантом нормальной ЭКГ считается так называемый синдром наджелудочкового гребешка [Чернов А. 3., Кечкер М. И., 1979], заключающийся в наличии в правых грудных отведениях (V1, V2, V3, R) зубца r малой амплитуды или зазубрины на восходящем колене зубца S. В отличие от блокады правой ножки пучка Гиса при этом синдроме высота зубца r меньше высоты зубца R в указанных отведениях, ширина комплекса QRS не превышает нормальную, в отведениях от конечностей изменения комплекса QRS отсутствуют. Этот вариант ЭКГ встречается у детей, иногда у лиц молодого возраста; с течением времени указанные изменения могут исчезнуть. Однако мы наблюдали нескольких лиц, у которых изменения, характерные для данного синдрома, трансформировались в типичную картину неполной и полной блокады правой ножки. Нельзя исключить, что этот синдром все же отражает нарушение проведения импульса по правой ножке пучка Гиса. Особенности электрокардиограммы у детей  ЭКГ у детей имеет характерные особенности, существенно отличающие ее от ЭКГ у взрослых. ЭКГ у детей имеет характерные особенности, существенно отличающие ее от ЭКГ у взрослых. В частности, в связи с большей частотой сердечных сокращений на ЭКГ у детей отмечаются меньшие продолжительность интервалов P–Q, Q–T и ширина комплекса QRS. Часто наблюдается выраженная синусовая аритмия [Кубергер М. Б., 1983]. У детей, особенно моложе 6 лет, имеется анатомическое и физиологическое преобладание правого желудочка над левым, что находит отражение на ЭКГ. Так, на ЭКГ у детей часто наблюдается вертикальное положение электрической оси сердца или ее отклонение вправо. По данным М. Гомирато-Сандруччи и Г. Боно (1966), максимальное отклонение оси сердца вправо у здоровых новорожденных составляет +180°, у детей до 1 года – +160°, а от 6 до 12 лет – 110°. У детей до 6 лет возможно преобладание зубца R в правых грудных отведениях, а также смещение переходной зоны влево. Нередко наблюдается «синдром наджелудочкового гребешка» (желудочковый комплекс типа rSr), о котором было сказано выше. Для ЭКГ у детей характерен несколько более высокий вольтаж зубцов желудочкового комплекса, чем у взрослых, так как у детей грудная стенка более тонкая. У детей часто наблюдаются отрицательные зубцы Т в отведениях V1 – V3. В некоторых случаях эти изменения могут сохраняться до 12–16 лет, а изредка и до более старшего возраста. На рисунке показана ЭКГ здоровой девочки 2 лет. Отмечаются синусовая тахикардия 125 в минуту, отклонение электрической оси сердца вправо (Â QRS = + 105°). В отведениях V2 - V4 выявляется высокий вольтаж комплекса QRS (более 30 мм), в отведении V1 – комплекс типа Rs, переходная зона левее отведения V4. Зубец Т в отведениях V1 – V3 отрицательный. Все указанные особенности могут быть свойственны нормальной ЭКГ детей данного возраста. РАЗДЕЛ № 3 АРИТМИИ Классификация аритмий Аритмии сердца – одно из наиболее частых проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы достигнуты значительные успехи в диагностике нарушений ритма и проводимости благодаря использованию новых методов длительной регистрации ЭКГ, электрогисографии и программированной стимуляции сердца. Указанными методами получены новые данные об анатомии и электрофизиологии проводящей системы сердца, о патогенетических механизмах нарушений ритма и проводимости. В результате разработаны новые подходы к лечению аритмий. Вместе с тем остается еще немало спорных вопросов, связанных с аритмиями сердца. Классификация аритмий сердца в течение многих десятилетий вызывает разногласия среди кардиологов. Несмотря на большое число работ, посвященных этому вопросу, общепринятой классификации пока нет. Распространено разделение аритмий на анатомической основе на синусовые, предсердные, атриовентрикулярные и желудочковые. Эта систематизация широко используется при описании аритмий в современной литературе. Однако данная система имеет серьезные недостатки, так как в ней объединяются совершенно различные по механизмам и клиническим проявлениям расстройства, например синусовая тахикардия и синоаурикулярная блокада, а некоторые однотипные аритмии, в частности различные виды экстрасистолии и пароксизмальной тахикардии, отнесены к разным группам. Предложена классификация аритмий в зависимости от частоты сердечных сокращений и наличия или отсутствия их ритмичности. Выделяют 3 группы: тахикардии, брадикардии и аритмии [Томов Л., Томов Ил., 1979]. Хотя такую систему можно использовать при дифференциальной диагностике различных расстройств ритма и проводимости, она неудобна для систематического описания аритмий и поэтому не получила распространения. В последние годы предложены новые классификации, основанные на изучении электрофизиологических механизмов развития аритмий и ряда других параметров [Мазур Н. А., 1980; Янушкевичус 3. И. и др., 1984]. Эти классификации разработаны на основе современных принципов распознавания и номенклатуры аритмий, но не получили широкого распространения на практике из-за сложности. Давно было предложено разделять аритмии на номотопные и гетеротопные нарушения ритма, нарушения проводимости и сочетанные расстройства [Дехтярь Г. Я., 1972; Томов Л., Томов Ил., 1979; Katz L. N., Pick A., 1956, и др.]. К номотопным аритмиям относят синусовую тахикардию, синусовую брадикардию и синусовую аритмию. Гетеротопными называют аритмии, при которых проявляется активность эктопических (т. е. расположенных вне синусового узла) очагов возбуждения сердца. Эктопический импульс может возникать и возбуждать сердце раньше, чем импульс основного водителя ритма. Эктопические сокращения в таких случаях «перебивают» основной ритм. Такие нарушения ритма носят название активных гетеротопий в отличие от пассивных гетеротопных аритмий, когда эктопический импульс возникает вторично, вследствие замедления основного ритма или нарушений проведения основного импульса. В связи с вторичным характером пассивные гетеротопии следует относить к комбинированным аритмиям. Давно было предложено разделять аритмии на номотопные и гетеротопные нарушения ритма, нарушения проводимости и сочетанные расстройства. Близко к изложенному подходу наиболее удобное для практической работы подразделение аритмий на нарушения образования и проведения импульса и комбинированные аритмии [Чазов Е. И., Боголюбов В. М., 1972; Сумароков А. В., Михайлов А. А., 1976; Исаков И. И. и др., 1984]. Клиническая классификация аритмий сердца I. Нарушения образования импульса:

II. Нарушения проводимости:

III. Комбинированные аритмии:

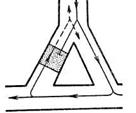

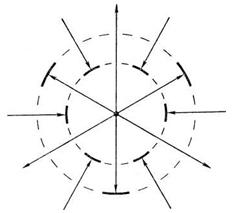

Основные механизмы аритмий  В основе всех аритмий лежит нарушение образования или проведения импульса либо одновременное расстройство обеих функций проводящей системы. Такие аритмии, как синусовая тахи- и брадикардия, связаны соответственно с усилением или угнетением автоматизма клеток синусового узла. В происхождении экстрасистолии и пароксизмальных нарушений ритма выделяют 2 основных механизма: усиление автоматизма эктопических очагов, повторный вход возбуждения (re-entry) и круговое движение импульса. В основе всех аритмий лежит нарушение образования или проведения импульса либо одновременное расстройство обеих функций проводящей системы. Такие аритмии, как синусовая тахи- и брадикардия, связаны соответственно с усилением или угнетением автоматизма клеток синусового узла. В происхождении экстрасистолии и пароксизмальных нарушений ритма выделяют 2 основных механизма: усиление автоматизма эктопических очагов, повторный вход возбуждения (re-entry) и круговое движение импульса. Усиление автоматизма эктопических очагов может быть связано с ускорением или замедлением спонтанной диастолической деполяризации, колебаниями порога возбуждения и потенциала покоя, а также со следовыми подпороговыми и надпороговыми осцилляциями. Механизм повторного входа возбуждения (re-entry) заключается в повторном или многократном возбуждении участка миокарда одним и тем же импульсом, совершающим круговое движение. Для реализации этого механизма необходимы два пути проведения, причем по одному из них прохождение импульса нарушено вследствие местной однонаправленной блокады.  Участок миокарда, до которого очередной импульс своевременно не дошел, возбуждается окольным путем с некоторым опозданием и становится источником внеочередного возбуждения. Оно распространяется на соседние участки миокарда, если эти участки успели выйти из состояния рефрактерности. Участок миокарда, до которого очередной импульс своевременно не дошел, возбуждается окольным путем с некоторым опозданием и становится источником внеочередного возбуждения. Оно распространяется на соседние участки миокарда, если эти участки успели выйти из состояния рефрактерности. Механизм macro re-entry возможен вследствие функционального разделения атриовентрикулярного узла на две части, проводящие импульсы с различной скоростью из-за функционирующих дополнительных проводящих путей (при синдроме WPW), а механизм micro re-entry реализуется главным образом по анастомозам в разветвлениях проводящей системы. Нарушению проведения импульса способствует в первую очередь уменьшение потенциала действия, что может быть связано с уменьшением потенциала покоя. Нарушения проводимости могут развиваться вследствие удлинения периода рефрактерности (замедления реполяризации) в участках проводящей системы. Одним из механизмов нарушения проводимости является так называемое декрементное проведение, заключающееся в прогрессирующем уменьшении скорости деполяризации и потенциала действия при распространении импульса от одного волокна к другому. Важную роль в механизме парасистолических аритмий играют так называемые блокады входа и выхода в области эктопического очага. Под блокадой входа понимают невозможность проникновения в эктопический очаг импульсов основного ритма, а под блокадой выхода – невозможность выхода из этого очага части эктопических импульсов. В основе развития комбинированных аритмий могут лежать сочетания описанных выше и некоторых других механизмов. Методика анализа аритмий Если в процессе расшифровки ЭКГ выявляются признаки какого-либо нарушения ритма или проводимости, то следует использовать специальную методику. Анализ нарушения ритма следует начинать с выявления зубцов Р, оценки их регулярности и частоты предсердного ритма, которая определяется таким же способом, как частота ритма желудочков. При этом можно обнаружить изменения частоты ритма предсердий: его урежение (синусовая брадикардия, синоаурикулярная блокада 2:1) или учащение (синусовая тахикардия, пароксизмальная предсердная тахикардия, трепетание предсердий). Нарушения ритмичности зубцов Р могут заключаться в преждевременных предсердных комплексах (экстрасистолы), выпадении отдельных зубцов Р (синоаурикулярная блокада), ритм предсердий может быть слегка неправильным, например при синусовой аритмии. Далее следует обратить внимание на ширину и форму зубцов Р, которая может быть необычной. Увеличение ширины зубца Р характерно для внутрипредсердной блокады, инвертированные зубцы Р могут указывать на то, что источником ритма сердца является не синусовый узел, а участок предсердия или атриовентрикулярное соединение. Изменчивая форма зубцов Р бывает при миграции источника ритма, полностью беспорядочный ритм зубцов Р с изменчивостью их формы характерен для так называемого хаотического предсердного ритма. В некоторых случаях, в частности при выраженной тахикардии, зубец Р накладывается на другие зубцы ЭКГ и может быть трудно различим или вовсе незаметен. Отсутствие четких зубцов Р и беспорядочные волны f вместо них с частотой более 350 в минуту характерны для мерцания предсердий. Отсутствие каких-либо признаков активации предсердий свойственно полной синоаурикулярной блокаде или остановке синусового узла. Затем необходимо определить соотношение возбуждения предсердий и желудочков. Зубцы Р на определенном расстоянии перед каждым комплексом QRS указывают на то, что желудочки возбуждаются импульсами, идущими от предсердий. Продолжительность интервала P–Q в норме, как указывалось выше, зависит от частоты ритма и находится в пределах 0,12–0,2 с. При синусовом ритме укорочение этого интервала указывает на синдром преждевременного возбуждения желудочков, а его удлинение – на замедление предсердно-желудочковой проводимости, или атриовентрикулярную блокаду I степени. Если зубцы Р отсутствуют перед комплексами QRS, но выявляются после них (в интервале S–T) и имеют инвертированную форму в отведениях II, III, aVF, то это указывает на атриовентрикулярные (реже желудочковые) сокращения или ритмы с ретроградным проведением импульсов с желудочков на предсердия. Отсутствие желудочковых комплексов после некоторых очередных зубцов Р характерно для атриовентрикулярной блокады II степени. «Выпадение» желудочковых комплексов после постепенного удлинения интервала Р-Q носит название феномена Венкебаха. Отсутствие желудочкового комплекса после преждевременного зубца Р характерно для так называемых блокированных предсердных экстрасистол. Связи между ритмом предсердий и ритмом желудочков нет при полной атриовентрикулярной блокаде, а также при полной предсердно-желудочковой диссоциации, связанной с автономным атриовентрикулярным или идиовентрикулярным ритмом. Методика анализа аритмий (ритм желудочков) Следует перейти к анализу ритма желудочков: его частоты (если ее не определили ранее) и регулярности интервалов R – R. Возможны отдельные преждевременные комплексы QRS на фоне правильного ритма (экстрасистолы), отдельные выпадения желудочковых комплексов вследствие синоаурикулярной или атриовентрикулярной блокады или полностью неправильный, беспорядочный ритм, характерный для мерцательной аритмии. Необходимо определить также ширину комплексов QRS, положение электрической оси сердца и время внутреннего отклонения в правых и левых грудных отведениях. Стабильное расширение всех зарегистрированных комплексов QRS может наблюдаться при блокадах ножек пучка Гиса, желудочковой тахикардии, идиовентрикулярном ритме и синдроме Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW). Расширение отдельных комплексов QRS наблюдается при желудочковой экстрасистолии, преходящих блокадах ножек пучка Гиса, реже при преходящем синдроме WPW. Определение времени внутреннего отклонения позволяет уточнить характер нарушения внутрижелудочковой проводимости, определить локализацию эктопического очага при желудочковой экстрасистолии и тахикардии. Методику анализа нарушений ритма и проводимости можно обобщенно представить следующей схемой. I. анализ ритма предсердий:

II. анализ соотношения ритма предсердий и желудочков:

III. анализ ритма желудочков:

РАЗДЕЛ № 4 НАРУШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИМПУЛЬСА |