1 общие сведения

Скачать 8.33 Mb. Скачать 8.33 Mb.

|

|

Интервал Р – Q(P-R) отсчитывается от начала зубца Р (т. о включает о себя его ширину) до начала зубца Q (при его отсутствии –до начала зубца R). Этот интервал отражает время, необходимое для деполяризации предсердий (зубец Р), проведения импульса через атриовентрикулярное соединение, пучок Гиса и его ветви (интервал от конца зубца Р до начала комплекса QRS). Таким образом, интервал P-Q характеризует прохождение импульса по наибольшему участку проводящей системы сердца. Продолжительность интервала зависит от частоты сердечный сокращений (чем она меньше, тем длиннее интервал), однако в норме этот интервал не должен быть короче 0,12 с и продолжительнее 0,2 с. Компоненты нормальной электрокардиограммы (зубец Q) Зубец Q представляет собой первый направленный вниз зубец желудочкового комплекса, предшествующий зубцу R. Если комплекс QRS представлен единственным отрицательным зубцом (т. е зубец R не регистрируется), то нот комплекс обозначают как зубец QS. Зубец Q отражает деполяризацию межжелудочковой перегородки. Это необязательный элемент ЭКГ. У многих лиц он отсутствует. В норме зубец Q может быть глубоким, даже преобладающим в отведении aVR. Глубокий зубец Q в отведениях III и aVF в сочетании с глубоким зубцом S в отведениях I и aVL может наблюдаться при вертикальном положении оси сердца с поворотом вокруг продольной оси по часовой стрелке. Выраженный зубец Q во всех трех стандартных отведениях (I, II и III) бывает при редко встречающемся положении сердца с поворотом верхушкой вперед. Максимальная нормальная продолжительность интервала Р - Q, при различной частоте сердечного ритма

«Позиционный» зубец Q, как правило, значительно уменьшается или исчезает при регистрации ЭКГ на высоте вдоха. Изредка в норме встречается «позиционный» зубец Q, достигающий 50% амплитуды зубца R в отведении aVL, а также зубец QS в отведении V1. В остальных отведениях в норме зубец Q не превышает по глубине 25% амплитуды зубца R. По ширине он не должен превышать 0,03 с. Зубец Q, выходящий за указанные рамки, обычно означает патологические изменения миокарда, рассмотренные ниже. Компоненты нормальной электрокардиограммы (зубец R) Зубцом R называется любой положительный зубец комплекса QRS (т. е. поднимающийся выше изоэлектрической линии). Этот зубец отражает деполяризацию верхушки, передней, задней и боковой стенок желудочков сердца. Высота зубца R в норме варьирует в широких пределах (5–25 мм). В отдельных случаях при расщеплении комплекса QRS он может иметь 2 или даже 3 зубца R, что чаще является патологическим признаком. Эти зубцы обозначают соответственно R1 и R2. Важное значение для анализа ЭКГ имеет показатель, именуемый временем внутреннего отклонения (интервал Q-R), который измеряется расстоянием от начала желудочкового комплекса (зубца Q или R) до проекции вершины зубца R на изоэлектрическую линию. Если комплекс QRS расщеплен и имеется несколько зубцов R, 10 учитывается вершина последнего зубца R. Считается, что этот показатель характеризует время распространения побуждения от эндокарда до эпикарда в месте расположения электрода, его используют для оценки последовательности возбуждения желудочков. В отведениях V1 и V2 (над правым желудочком) время внутреннего отклонения в норме не превышает 0,03 с, а в отведениях V5, и V6(над левым желудочком) – 0,05 с. Зубец S определяется как любой следующий за зубцом R отрицательный зубец комплекса QRS. Этот зубец отражает процесс возбуждения основания желудочков сердца. Его амплитуда изменяется в широких пределах в зависимости от отведения, положения электрической оси сердца и других факторов. Максимальная глубина зубца S в отведении, где он наиболее выражен, в норме не должна превышать. 25 мм. При расщеплении желудочкового комплекса возможны несколько зубцов S, которые обозначаются S1 и S2. Компоненты нормальной электрокардиограммы (комплекс QRS) Этот комплекс отражает процесс деполяризации желудочков. Ширину комплекса QRS измеряют от начала зубца Q до конца зубца S. В норме на ширина не превышает 0,1 с. Соотношение амплитуд зубцов R и S зависит от положения электрической оси сердца, о чем подробнее сказано ниже. Максимальная амплитуда комплекса QRS в грудных отведениях в норме не превышает 26 мм. Место перехода комплекса QRS в сегмент ST называют точкой J. Сегмент ST – это отрезок от конца комплекса QRS до начала зубца Т. При отсутствии зубца S его иногда обозначаю сегментом RT. Он соответствует периоду угасания возбуждения желудочков и началу медленной реполяризации. В норме сегмент ST, как правило, расположен на изоэлектрической линии, ориентиром для ее определения обычно служат интервал Т – Р и сегмент PQ. Иногда в норме бывает смещение сегмента ST вверх в правых грудных отведениях, не превышающее 2 мм. Реже наблюдается более высокий подъем, характерный для синдрома ранней реполяризации желудочков, о котором сказано ниже. В левых грудных отведениях в норме возможно смещение сегмента ST ниже изолинии не более чем на 1 мм. Зубец Т отражает процесс быстрой реполяризации желудочков. Зубец Т в норме положителен во всех отведениях, кроме aVR, где он всегда отрицателен, иногда зубец Т бывает отрицательным в отведениях III и V1. Очень редко встречается отрицательный зубец Т в отведениях aVF, V2 и V3 как вариант нормы. Высота зубца Т находится в определенном соотношении с зубцом R. В частности, положительный зубец Т имеет наибольшую высоту в том отведении, где отмечается наибольшая амплитуда зубца R. В грудных отведениях амплитуда зубца Т, так же как и высота зубца R, постепенно нарастает от V1 и V4, несколько снижаясь в V5 и V6. Амплитуда зубца Т в норме обычно составляет 1/8 - 2/3 амплитуды зубца R, хотя бывают отклонения в ту или другую сторону. Ширина зубца Т обычно не превышает 0,25 с, но эта величина не имеет существенного значения в анализе ЭКГ. Интервал Q – T измеряется от начала зубца Q(R) до конца зубца Т. Этот интервал соответствует электрической систоле желудочков. Продолжительность интервала Q-T зависит от частоты сердечных сокращений и ряда других факторов. Компоненты нормальной электрокардиограммы (интервал Q-T) Для определения нормальной продолжительности интервала Q-T при определенной частоте сердечного ритма предложены различные формулы, номограммы, расчетные и эмпирические таблицы. Значительное распространение получила формула Базетта: Q-T = К √(R–R), где К – коэффициент, равный 0,37 для мужчин и 0,40 для женщин (ряд авторов предлагают другие значения коэффициента К в данной формуле). Для решения вопроса, не превышает ли интервал Q-T на конкретной ЭКГ нормальную величину и для сопоставления продолжительности данного интервала при различной частоте сердечных сокращений, используется корригированный интервал, который обозначается как Q-TK и определяется по формуле: Q-TK измеренный = (Q-T измеренный) / (√(R-R измеренный)) По мнению большинства авторов, максимальная нормальная величина Q-T(K) составляет 0,42 с, но в некоторых руководствах по электрокардиографии [Вартак Ж., 1978, и др.] приводятся другие величины, аналогичные значениям коэффициента К в формуле Базетта. Минимальная и максимальная длительность интервала Q - Т в норме при различной частоте сердечных сокращений

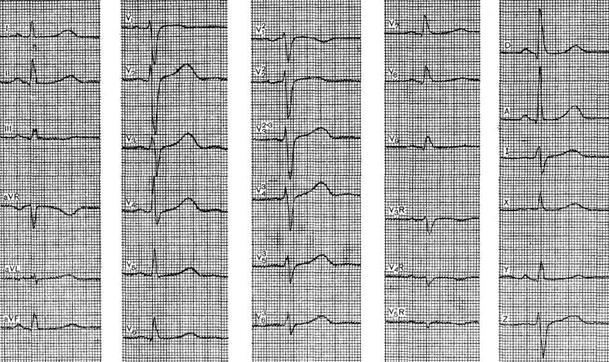

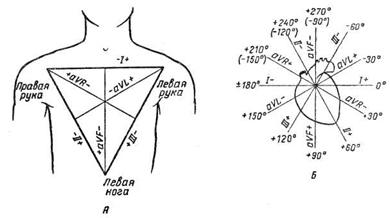

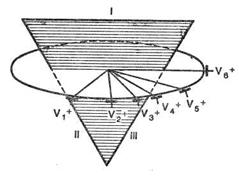

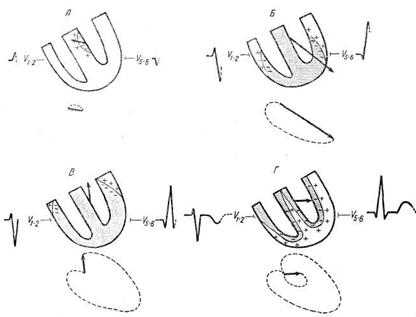

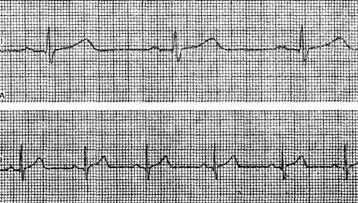

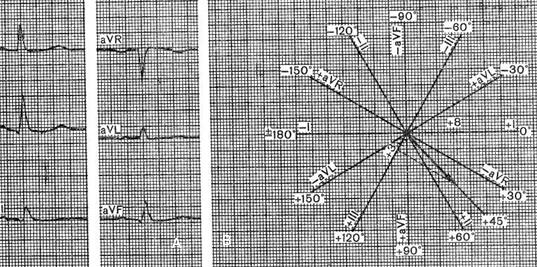

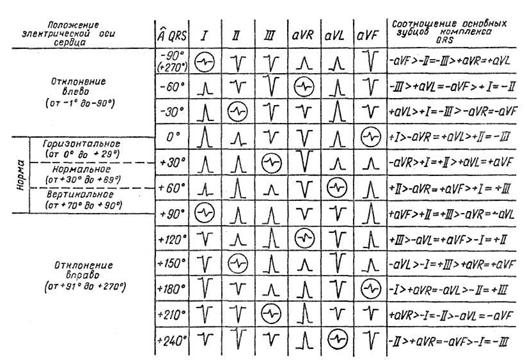

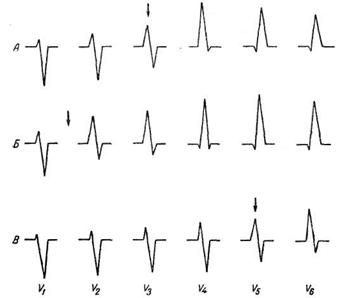

В расчетных и эмпирических таблицах и номограммах, предложенных различными авторами [Фогельсон Л. И., 1957; Бобер С, 1974; Вартак Ж., 1978; Ashman R., Hull В., 1945], имеются существенные несоответствия в нормальных величинах интервала Q-T. Указанные обстоятельства затрудняют оценку длительности интервала Q-T и вносят путаницу в этот вопрос. В связи с этим представляется необходимым унифицировать методику определения нормальных границ данного интервала. Этот расчет целесообразно проводить по формуле Базетта при значении коэффициента К 0,35 для нижней границы нормы и 0,42 для верхней границы. Для практической работы удобнее пользоваться табл. 2, рассчитанной по данной методике. Компоненты нормальной электрокардиограммы (зубец U) Зубец U выявляется не всегда. В норме он следует спустя 0,02–0,04 с после зубца Т. Происхождение этого зубца окончательно не выяснено. Считают, что он отражает последовую реполяризацию волокон проводящей системы сердца, но имеются и другие гипотезы [Праневичус А. А., 1979]. Зубец U обычно лучше виден в отведениях V2-V4. Его амплитуда, как правило, не превышает 2,5 мм, а ширина – 0,25 с. Интервал Q-U измеряют от начала зубца Q до конца зубца U.  А. В. Сумароков, А. А. Михайлов (1975), R. Zuckermann (1957) предлагают определять нормальную продолжительность этого интервала по формуле: Q – U = ((85 - 0.37 * F) / (100)) ± 0,025, где F– число сердечных сокращений в минуту. Интервал Т–Р – это отрезок ЭКГ от конца зубца Т до начала зубца Р. Этот интервал соответствует состоянию покоя миокарда. При отсутствии зубца U интервал Т-Р полностью совпадает с изоэлектрической линией. Вектор сердца и его отражение на электрокардиограмме  ЭКГ отражает суммарные электрические токи, возникающие в многочисленных волокнах миокарда по время возбуждения. Так как в процессе побуждения суммарная электродвижущая сила сердца изменяет величину и направление, она является векторной величиной. Вектор сердца схематически изображается стрелкой, указывающей направление электродвижущей силы, длина стрелки соответствует величине этой силы. ЭКГ отражает суммарные электрические токи, возникающие в многочисленных волокнах миокарда по время возбуждения. Так как в процессе побуждения суммарная электродвижущая сила сердца изменяет величину и направление, она является векторной величиной. Вектор сердца схематически изображается стрелкой, указывающей направление электродвижущей силы, длина стрелки соответствует величине этой силы. Электрокардиографический вектор ориентирован в строну положительного полюса суммарного диполя – сердечной мышцы. Если возбуждение распространяется по направлению к положительному электроду, то на ЭКГ регистрируется положительный (направленный вверх) зубец, если возбуждение направлено от положительного электрода, то регистрируется отрицательный зубец. Суммарный вектор электродвижущей силы сердца образуется путем суммирования его составных частей по правилу сложения векторов. Если направление суммарного вектора соответствует (параллельно) оси какого-либо отведения ЭКГ, то в данном отведении амплитуда отклонения (зубцов) кривой будет наибольшей. Если результирующий вектор расположен перпендикулярно оси отведения, то вольтаж зубцов будет минимальным. Вектор сердца движется в грудной клетке в трехмерном пространстве: во фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях. Изменения вектора в указанных плоскостях находят наибольшее отражение при записи ЭКГ в ортогональных отведениях. По отведениям от конечностей можно проанализировать проекцию вектора сердца на фронтальную плоскость, а по грудным отведениям – на горизонтальную плоскость. Наибольшее практическое значение имеет направление вектора во фронтальной плоскости. Для этого необходимо проанализировать положение вектора сердца по отношению к осям отведений от конечностей в шестиосевой системе координат, когда оси отведений от конечностей проходят через центр треугольника Эйнтговена. Отведения от конечностей не могут отразить положение вектора сердца в горизонтальной плоскости. Отклонения вектора в этой плоскости регистрируются в грудных отведениях. Как указывалось выше, импульс возбуждения, зарождаясь в синусовом узле, распространяется на правое, а затем па левое предсердия. Предсердный вектор во фронтальной плоскости в норме ориентирован вниз и влево. Его направление совпадает с осью второго отведения, поэтому зубец Р в этом отведении имеет обычно наибольшую амплитуду. Наиболее низким зубец Р будет в том отведении, ось которого перпендикулярна оси II отведения, т.е. в aVL. Зубец Р в отведении aVR отрицательный, так как оси отведений II и aVR имеют противоположную полярность. Предсердный вектор направлен почти перпендикулярно горизонтальной плоскости, поэтому амплитуда зубцов Р в грудных отведениях ниже, чем в отведениях от конечностей. Вектор сердца и его отражение на электрокардиограмме (процесс возбуждения желудочков) Процесс возбуждения желудочков можно схематически характеризовать тремя векторами: начальным (септальным), средним (главным) и конечным (базальным). Начальный вектор продолжительностью 0,01–0,02 с соответствует возбуждению межжелудочковой перегородки. Он ориентирован вправо, вперед и слегка вверх. Ориентация вправо, т. е. по направлению к отрицательным полюсам отведений I, II и aVL, отражается на ЭКГ в виде отрицательного зубца (q) в указанных отведениях.  В отведениях aVR и III при этом записывается зубец R. В горизонтальной плоскости начальный вектор ориентирован вправо и вперед, в направлении положительных полюсов отведений V1 и V2, поэтому там регистрируется начальный зубец r, а в отведениях V5 и V6 образуется зубец q. Направление начального вектора слегка вверх и вперед обусловливает наличие небольшого зубца q в отведениях Y и Z. Начальный вектор выражен не всегда. В отведениях aVR и III при этом записывается зубец R. В горизонтальной плоскости начальный вектор ориентирован вправо и вперед, в направлении положительных полюсов отведений V1 и V2, поэтому там регистрируется начальный зубец r, а в отведениях V5 и V6 образуется зубец q. Направление начального вектора слегка вверх и вперед обусловливает наличие небольшого зубца q в отведениях Y и Z. Начальный вектор выражен не всегда. Средний (главный) вектор (0,04–0,06 с) соответствует возбуждению верхушки и большей части стенок желудочков. Он ориентирован вниз, влево и назад, что обусловливает наличие зубца R в отведениях II, aVF, I и III, X, Y, Z, а также зубца S(Q) в отведении aVR. Так как направление этого вектора более всего соответствует оси отведения II, именно в этом отведении регистрируется наибольший зубец R. В горизонтальной плоскости главный вектор ориентирован влево и назад, благодаря чему в отведениях V4-V6 преобладают зубцы R, а в V1 – зубец S или QS.  Конечный (0,07–0,08 с) вектор соответствует деполяризации базальных отделов желудочков. Он ориентирован вверх, вправо и назад, что обусловливает наличие зубца S в отведениях II, aVF, III, I, aVL, X, Y, V4-V6 и зубца R в отведениях aVR и Z. Конечный (0,07–0,08 с) вектор соответствует деполяризации базальных отделов желудочков. Он ориентирован вверх, вправо и назад, что обусловливает наличие зубца S в отведениях II, aVF, III, I, aVL, X, Y, V4-V6 и зубца R в отведениях aVR и Z. Вектор быстрой реполяризации представлен на ЭКГ зубцом Т, который обычно ориентирован так же, как главный вектор QRS, поэтому направление зубца Т, как правило (но не всегда), совпадает с направлением главного зубца комплекса QRS, или конкордантно ему. Вектор возбуждения желудочков, перемещаясь в пространстве, образует на экране осциллоскопа векторную петлю, ее можно зарегистрировать как векторкардиограмму. Преобладающее направление вектора возбуждения желудочков называют средней электрической осью сердца (A QRS). В норме направление электрической оси приблизительно соответствует направлению анатомической оси, идущей от основания к верхушке сердца. В практической работе при определении положения электрической оси сердца оценивают ее проекцию на фронтальную плоскость, о чем подробнее сказано в следующем разделе. Анализ электрокардиограммы и определение скорости движения ленты Анализ электрокардиограммы При анализе ЭКГ прежде всего необходимо проверить техническую правильность ее регистрации, в частности амплитуду контрольного милливольта (соответствует ли она 1 см). Неправильная калибровка аппарата может существенно изменить амплитуду зубцов и привести к диагностическим ошибкам. Значительные затруднения для анализа ЭКГ могут представлять помехи, вызванные плохим контактом электродов с кожей, некачественным заземлением аппарата, мышечным тремором, наводными токами и т. д. При указанных дефектах записи ЭКГ следует переснять. Определение скорости движения ленты  Для правильного анализа ЭКГ необходимо точно знать скорость движения ленты во время записи. Данная величина должна быть указана в протоколе вместе с фамилией пациента, датой исследования, диагнозом и другими данными. Если это не выполнено, то врач, расшифровывающий ЭКГ, должен в первую очередь определить скорость движения ленты самописца. Для правильного анализа ЭКГ необходимо точно знать скорость движения ленты во время записи. Данная величина должна быть указана в протоколе вместе с фамилией пациента, датой исследования, диагнозом и другими данными. Если это не выполнено, то врач, расшифровывающий ЭКГ, должен в первую очередь определить скорость движения ленты самописца. Как уже указывалось, в клинической практике ЭКГ обычно регистрируют при скорости ленты 50 или 25 мм/с. Кривые, записанные на разных скоростных режимах, выглядят неодинаково. При скорости движения ленты 50 мм/с ширина комплекса QRS обычно равна одной большой клеточке сетки (0,5 см) или чуть меньше ее; при данной скорости эта клеточка соответствует 0,1 с. Интервал Q-T при этом всегда больше 2, а чаще даже 3 больших клеточек, т. е. 1,5 см или 0,3 с. При записи со скоростью 25 мм/с ширина комплекса QRS, как правило, не превышает половины такой же клеточки, которая соответствует уже 0,2 с. Комплекс QRS превышает указанную величину только при значительном его расширении, например при полной блокаде одной из ножек пучка Гиса. Ширина интервала Q – T при записи со скоростью 25 мм/с никогда не достигает 3, а чаще даже меньше 2 клеточек, т. е. 1 см или 0,4 с. Таким образом, по ширине интервала Q-T, как правило, можно определить, при такой скорости ленты записана ЭКГ. Анализ сердечного ритма и проводимости Интерпретацию ЭКГ обычно начинают с анализа сердечного ритма. Прежде всего следует определить регулярность интервала R-R во всех зарегистрированных циклах ЭКГ. Затем определяют частоту ритма желудочков. Для этого нужно разделить 60 (число секунд в минуте) па величину интервала R-R, выраженную в секундах. Если ритм сердца правильный (интервалы R-R равны между собой), то полученное частное будет соответствовать числу сокращений сердца в минуту. Для выражения интервалов ЭКГ в секундах необходимо помнить, что 1 мм сетки (одна маленькая клеточка) соответствует 0,02 с при записи со скоростью ленты 50 мм/с и 0,04 с – со скоростью 25 мм/с. Для определения продолжительности интервала R-R в секундах нужно умножить число клеточек, уместившихся в этом интервале, на величину, соответствующую одной клеточке сетки. Если ритм желудочков неправильный и интервалы R -R различны, для определения его частоты используют среднюю продолжительность, вычисленную по нескольким интервалам R-R. Для оценки частоты сердечных сокращений очень удобны электрокардиографические линейки со специальной шкалой, позволяющей быстро определить число сокращений сердца в минуту на основании продолжительности нескольких интервалов R-R. После подсчета частоты сердечных сокращений следует определить источник ритма. Для этого необходимо выявить зубцы Р и их отношение к желудочковым комплексам. Если при этом выявляются зубцы Р, имеющие нормальную форму и направление и предшествующие каждому комплексу QRS, то источником ритма сердца является синусовый узел. Далее следует оценить проводимость сердца: ширину зубцов Р, продолжительность и постоянство интервалов P-Q, ширину комплексов QRS. Необходимо тут же определить характер выявленного нарушения ритма и проводимости. Методика анализа аритмий рассмотрена в главе III. Анализ зубца Р После анализа ритма и проводимости следует оценить амплитуду зубцов Р для выявления возможных отклонений предсердного вектора и признаков изменения миокарда предсердий. Как уже указывалось выше, амплитуда зубца Р в норме не превышает 0,25 мВ. Зубец Р имеет наибольшую высоту в отведении II. Если амплитуда зубцов Р возрастает в отведении I, приближаясь к амплитуде РII, и значительно превышает амплитуду РII то говорят об отклонении предсердного вектора влево, что может быть одним из признаков увеличения левого предсердия. Если высота зубца Р в отведениях III и aVF значительно превышает высоту Р в отведениях I и aVL и приближается к РII, то говорят об отклонении предсердного вектора вправо, что наблюдается при гипертрофии правого предсердия. Одновременно в отведениях от конечностей и грудных отведениях оценивают и другие признаки изменений миокарда предсердий, о которых подробнее сказано ниже. Анализ комплекса QRS После изучения зубцов Р следует перейти к анализу комплекса QRS. Изучение желудочкового комплекса лучше начать с анализа зубца Q, чтобы не упустить из виду его патологических изменений. В случае выявления патологического зубца Q необходимо дать ему соответствующую оценку, изучив для этого другие компоненты ЭКГ (зубец R, сегмент S-T, зубец Т в соответствующих отведениях). Патологический зубец Q может указывать на острый инфаркт или рубцовые изменения миокарда, острое легочное сердце, иногда наблюдается при гипертрофии межжелудочковой перегородки и желудочков, нередко имитируется ∆-волной при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, бывает при опухолях сердца и некоторых других заболеваниях. Выявление причины патологического зубца Q, в частности инфаркта миокарда, позволит в дальнейшем избежать диагностических ошибок в оценке отклонения электрической оси сердца. При анализе комплекса QRS обращают внимание на амплитуду зубцов R и S. Уменьшение амплитуды комплекса QRS менее 5 мм может наблюдаться при экссудативном перикардите, ожирении и изредка встречается при диффузных поражениях миокарда. Увеличение амплитуды данного комплекса в грудных отведениях более 26 мм чаще свидетельствует о гипертрофии желудочков, хотя изредка бывает и без нее у худощавых людей, что, вероятно, связано с уменьшением расстояния между миокардом и электродами. Оценивая амплитуду зубца R, следует иметь в виду не только ее абсолютную величину, но и соотношение высоты зубцов R в различных отведениях, а также соотношение зубцов R и S. Определение положения электрической оси сердца  Положение оси сердца во фронтальной плоскости определяют по соотношению величины зубцов R и S в отведениях от конечностей. Положение электрической оси дает представление о положении сердца в грудной клетке. Кроме того, изменение положения электрической оси сердца является диагностическим признаком ряда патологических состояний. Этот показатель имеет важное практическое значение. Положение оси сердца во фронтальной плоскости определяют по соотношению величины зубцов R и S в отведениях от конечностей. Положение электрической оси дает представление о положении сердца в грудной клетке. Кроме того, изменение положения электрической оси сердца является диагностическим признаком ряда патологических состояний. Этот показатель имеет важное практическое значение. Электрическую ось сердца (ÂQRS) выражают в градусах угла α, образованного в шестиосевой системе координат этой осью и осью первого отведения, которая соответствует 0°. Для определения величины этого угла подсчитывают соотношение амплитуд положительных и отрицательных зубцов комплекса QRS в двух любых отведениях от конечностей, чаще в отведениях I и III. При расширении комплекса QRS учитывают не только амплитуду, но и площадь зубцов, которую можно измерять в квадратных миллиметрах (количество маленьких клеточек сетки, содержащихся в пределах зубца, или половина произведения основания треугольника на высоту). Вычисляют алгебраическую сумму величин положительных и отрицательных зубцов в каждом из двух отведений. Например, на ЭКГ, представленной на рисунке, А, в отведении I высота зубца R равна 8 см, отрицательных зубцов не имеется, т. е. искомая величина составит +8. В отведении III амплитуда зубца q составляет 1 мм (со знаком минус), а зубца R – 4 мм (со знаком плюс). Алгебраическая сумма этих зубцов в данном отведении составит (-1)+(+4)–+3. Эти величины откладывают на осях соответствующих отведений в шестиосевой системе координат от центра в сторону соответствующего знака. Из вершин полученных векторов восстанавливают перпендикуляры и находят точку их пересечения. Соединив эту точку с центром, получают результирующий вектор, соответствующий направлению электрической оси сердца, и подсчитывают величину угла а. Определение положения электрической оси сердца (положение)  Положение электрической оси сердца можно определить и без описанных расчетов, визуально. Для этого необходимо представлять себе, какую форму имеет комплекс QRS в отведениях от конечностей при различных положениях электрической оси сердца. Положение электрической оси сердца можно определить и без описанных расчетов, визуально. Для этого необходимо представлять себе, какую форму имеет комплекс QRS в отведениях от конечностей при различных положениях электрической оси сердца. У здоровых людей электрическая ось сердца располагается обычно в пределах от 0° до +90°, хотя в отдельных случаях может выходить за эти пределы. Положение электрической оси в пределах от +30° до 69° называют нормальным [Чернов А. 3., Кечкер М. И., 1979, и др.]. Если ÂQRS = 60°, то зубец R имеет наибольшую амплитуду в отведении II, ось которого соответствует оси сердца. В отведении aVL, ось которого перпендикулярна этому направлению, зубец R будет наименьшим и равным по амплитуде или по площади зубцу S. Отведение, в котором величины положительных и отрицательных зубцов комплекса QRS равны между собой, называют нулевым. Следовательно, при ÂQRS=60° нулевым отведением будет aVL. Если электрическая ось сердца смещена влево от нормальной и расположена в сегменте от 0° до +29°, то говорят о ее горизонтальном положении. При Â QRS, равном 0°, зубец R имеет наибольшую величину в отведении I, в отведении III при этом выявляется глубокий зубец S. Нулевым отведением при данном положении оси будет aVF, ось которого перпендикулярна отведению I. При вертикальном положении электрической оси сердца (Â QRS =+70° -+90°) отмечается высокий зубец R в отведениях aVF, II и III и глубокий зубец S в aVL. При Â QRS, равном +90°, нулевым будет отведение I. Еще более выраженное отклонение электрической оси сердца вправо обычно, указывает на патологические изменения миокарда. При Â QRS, равном +120°, зубец R имеет наибольшую величину в отведении III, а в отведении I имеется комплекс типа rS. Нулевым отведением будет aVR. При отклонении электрической оси сердца влево есть высокий зубец R в отведениях aVL, I и глубокий зубец S в отведениях III, II и aVF. При Â QRS>-30° зубец SII превысит зубец RII. Для визуального определения положения электрической оси сердца следует выяснить, в каком из отведений от конечностей комплекс QRS имеет наибольшую амплитуду (наибольшая алгебраическая сумма положительных и отрицательных зубцов). Положение оси этого отведения в шестиосевой системе примерно соответствует положению электрической оси сердца. Еще проще выявить «нулевое» отведение, ось которого перпендикулярна оси сердца. Рассматривая шестиосевую систему координат, можно определить, что ÂQRS соответствует +45°. В отведениях III и aVF комплексы QRS имеют наименьший вольтаж, т. е. ось сердца перпендикулярна линии, проходящей между осями данных отведений. Определение положения электрической оси сердца (отклонения)  Выраженные отклонения электрической оси сердца от нормы наблюдаются при гипертрофии желудочков и блокадах ветвей пучка Гиса. Выраженные отклонения электрической оси сердца от нормы наблюдаются при гипертрофии желудочков и блокадах ветвей пучка Гиса. Оценка положения электрической оси сердца затруднена при повороте сердца в сагиттальной плоскости верхушкой назад, когда в отведениях I, II и III имеется выраженный зубец S. Для определения положения вектора QRS в горизонтальной плоскости нужно оценить соотношение зубцов R и S в грудных отведениях. В норме в отведении V1 зубец r имеет наименьшую амплитуду и главным зубцом является S. В отведениях V2-V4 амплитуда зубца R постепенно возрастает, а зубца S – уменьшается. В отведении V4 (значительно реже в V5) зубец R имеет максимальную высоту. В отведениях V5-V6 зубец S обычно исчезает и регистрируется комплекс типа R или qR, причем амплитуда зубца R несколько уменьшается по сравнению с V4. В одном из грудных отведений зубцы R я S имеют одинаковую амплитуду. Эта точка соответствует так называемой переходной зоне. В переходной зоне потенциалы миокарда правого и левого желудочков равны. Обычно эта зона соответствует проекции межжелудочковой перегородки на переднюю грудную стенку. В норме переходная зона, как правило, расположена между V2 и V4, чаще в V3. Если переходная зона находится правее точки V3, то говорят о сдвиге ее вправо, а если она находится левее позиции V4 – о сдвиге влево. Смещение переходной зоны влево (в область V5) возможно при вертикальном положении сердца, его повороте вокруг продольной оси по часовой стрелке (правым желудочком вперед) и при гипертрофии правого желудочка, сдвиг переходной зоны вправо (по направлению к V1) может указывать на горизонтальное положение сердца, поворот вокруг продольной оси левым желудочком вперед или гипертрофию левого желудочка. Изменения нормальных соотношений амплитуды зубцов R и S в грудных отведениях могут наблюдаться также при инфарктах и Рубцовых изменениях миокарда, различных нарушениях внутрижелудочковой проводимости. Wilson предложил определение электрической позиции сердца. Признаком горизонтальной электрической позиции является сходство формы комплекса QRS в отведениях aVL и V5–V6, а также в aVF и V1-V2. Вертикальная позиция определяется тогда, когда форма комплекса QRS аналогична в отведениях aVL и V1–V2, а также aVF и V5-V6. Помимо этого, выделяют полугоризонтальную, полувертикальную, промежуточную и неопределенную электрическую позицию сердца. Диагностическое значение определения электрической позиции сердца невелико, поэтому в настоящее время это понятие практически не используют. Анализ конечной части желудочкового комплекса (сегмент ST) После анализа комплекса QRS переходят к оценке сегмента ST(RT), который в норме, как сказано выше, изоэлектричен, хотя может быть слегка смещен вверх в отведениях V1-V3. Изоэлектрическую линию можно определять по интервалу T–Р, но при нестабильном ее положении, в частности во время физических нагрузочных тестов, лучше ориентироваться по прямой линии, соединяющей начало двух соседних комплексов QRS. Смещение сегмента ST выше изоэлектрической линии может указывать на острую ишемию или инфаркт миокарда, аневризму сердца, иногда наблюдается при перикардитах, реже при диффузных миокардитах и гипертрофии желудочков, а также у здоровых лиц с так называемым синдромом ранней реполяризации желудочков. Смещенный ниже изоэлектрической линии сегмент SТ может иметь различную форму и направление, что имеет определенное диагностическое значение. Так, горизонтальная депрессия этого сегмента чаще является признаком коронарной недостаточности, нисходящая депрессия сегмента ST, т. е. наиболее выраженная в его конечной части, чаще наблюдается при гипертрофии желудочков и полной блокаде ножек пучка Гиса, корытообразное смещение данного сегмента в виде дуги, выгнутой вниз, характерно для гипокалиемии (дигиталисной интоксикации) и, наконец, восходящая депрессия сегмента чаще имеется при выраженной тахикардии [Вартак Ж., 1978]. Анализ конечной части желудочкового комплекса (зубец Т) При оценке зубца Т обращают внимание на его направление, форму и амплитуду. Как уже указывалось выше, зубец Т, как правило, направлен в сторону главного зубца комплекса QRS. Изменения зубца Т неспецифичны и бывают при самых разнообразных патологических состояниях. Так, увеличение амплитуды зубца Т возможно при ишемии миокарда, гипертрофии левого желудочка, гиперкалиемии и иногда наблюдается в норме. Уменьшение амплитуды («сглаженный» зубец Т) может наблюдаться при дистрофиях миокарда, кардиомиопатиях, атеросклеротическом и постинфарктном кардиосклерозе, а также при заболеваниях, вызывающих уменьшение амплитуды всех зубцов ЭКГ, например при экссудативном перикардите и др. Двухфазные или отрицательные (инвертированные) зубцы Т в тех отведениях, где они в норме положительны, бывают при хронической коронарной недостаточности, инфаркте миокарда, гипертрофии желудочков, дистрофии миокарда и кардиомиопатиях, миокардитах, перикардитах, гипокалиемии, нарушениях мозгового кровообращения и других состояниях. При выявлении изменений зубца Т их необходимо сопоставить с изменениями комплекса QRS и сегмента ST. Анализ конечной части желудочкового комплекса (интервал Q-T) Укорочение этого интервала менее величин, нормальных для данной частоты ритма, может наблюдаться при гиперкальциемии, дигиталисной интоксикации и некоторых других состояниях. Удлинение интервала Q-T бывает при гипокальциемии, при диффузных поражениях сердца, инфаркте миокарда, заболеваниях, центральной нервной системы. Иногда интервал Q-T удлиняется под влиянием некоторых медикаментозных средств, в частности хинидина, кордарона, а также при отравлении некоторыми алкалоидами. Известны синдромы удлиненного интервала Q-T. Анализ зубца U. При наличии зубца U следует оценить его амплитуду. Увеличение ее более 5 мм может наблюдаться при гипокалиемии, нарушениях мозгового кровообращения, при гипертрофии левого желудочка и некоторых других состояниях [Чернов А. 3., Кечкер М. И 1979, и др.]. Оформление электрокардиографического протокола и заключения Электрокардиографический протокол оформляют на специальных бланках, в которых указывают фамилию и инициалы пациента, его возраст, клинический диагноз, дату, а при необходимости и час регистрации ЭКГ. В протоколе желательно отметить факторы, способные вызвать те или иные изменения ЭКГ, в частности применение медикаментозных препаратов (например, сердечных гликозидов, антиаритмических средств), нарушения электролитного баланса и т. п. Следует указать скорость движения ленты во время записи ЭКГ. При анализе ЭКГ весьма желателен непосредственный контакт врача – специалиста по функциональной диагностике с лечащим врачом, чтобы точно выяснить конкретную задачу электрокардиографического обследования. В протоколе последовательно описывают источник и частоту сердечных сокращений, ширину, полярность и сравнительную амплитуду зубца Р в различных отведениях, продолжительность интервала P-Q, ширину комплекса QRS, характеристику зубца Q, амплитуду и соотношение зубцов R и S в различных отведениях, определяют Â QRS, переходную зону, положение сегмента ST по отношению к изолинии, полярность и амплитуду зубца Т в различных отведениях, продолжительность интервала Q-T, характеристику зубца U. После анализа всех элементов ЭКГ нужно провести обобщающую оценку полученных данных, сопоставить обнаруженные изменения друг с другом и с клиническими показателями, сравнить изучаемую ЭКГ с ранее зарегистрированными. После этого можно сформулировать заключение по ЭКГ. Заключение следует начинать с указания источника ритма или названия основного вида аритмии, например ритм синусовый, синусовая тахикардия или брадикардия, мерцание предсердий и т. п. При выявлении какого-либо нарушения ритма или проводимости необходимо указать основные его характеристики, в частности источник эктопического ритма, связь между деятельностью предсердий и желудочков, соотношение предсердных и желудочковых комплексов, локализацию нарушения проводимости и т. п. В электрокардиографическом заключении следует указать положение электрической оси сердца (нормальное, горизонтальное, вертикальное). Если выявлено отклонение электрической оси, то нужно отметить направление и степень этого отклонения. Далее сообщают о выявлении признаков изменения миокарда предсердий и желудочков, указывают их возможный характер (гипертрофия, дистрофия, инфаркт, рубцовые изменения, электролитные нарушения и т. п.), а также выраженность (незначительные, умеренно или резко выраженные), распространенность (очаговые или диффузные) и локализацию (передняя, задняя или боковая стенка левого желудочка, правый желудочек и т. п.). Нередко для того чтобы сделать заключение о наличии и характере изменений сердца, необходимо проследить динамику ЭКГ, сравнив данную кривую с предыдущими. В таких случаях в протоколе необходимо указать о подозрении на определенные изменения, для исключения или подтверждения которых необходимо изучить ЭКГ в динамике и клиническую картину, после чего и будет сформулировано окончательное заключение. |