1 общие сведения

Скачать 8.33 Mb. Скачать 8.33 Mb.

|

|

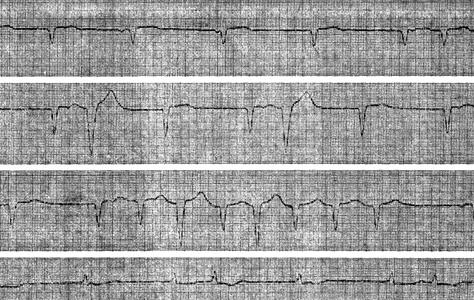

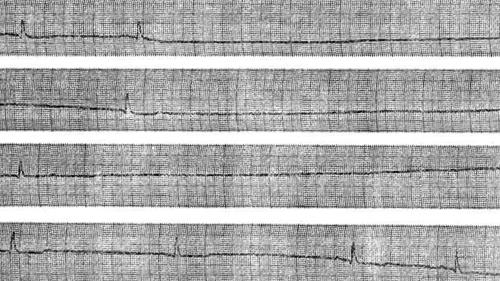

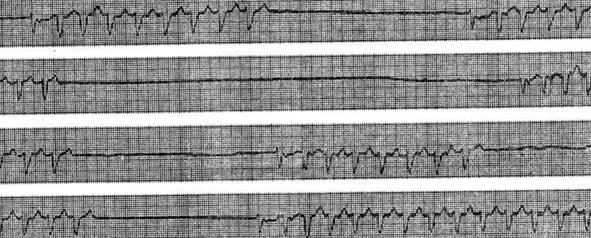

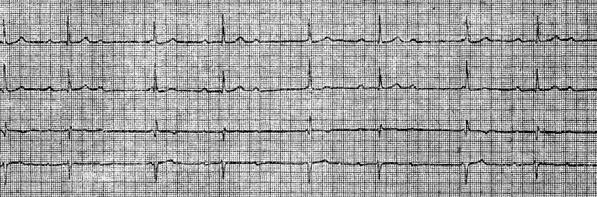

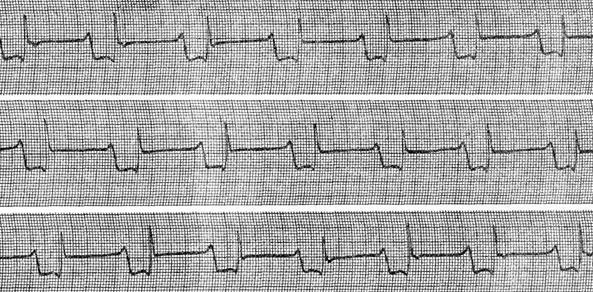

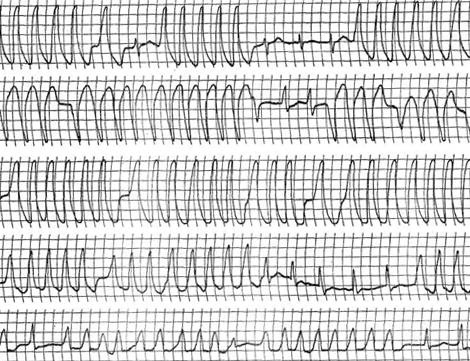

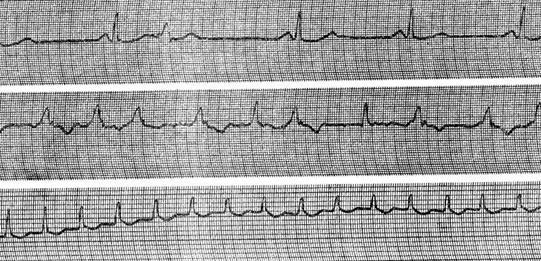

РАЗДЕЛ № 6 КОМБИНИРОВАННЫЕ АРИТМИИ Синдром слабости синусового узла Под комбинированными аритмиями понимают сочетанные расстройства образования и проведения импульса. Среди них выделяют несколько основных клинико-электрокардиографических синдромов, в частности синдром слабости синусового узла, ускользающие сокращения и ритмы, атриовентрикулярную диссоциацию, реципрокные сокращения и ритмы, синдромы преждевременного возбуждения желудочков и парасистолические аритмии. Под этим термином понимают ослабление функции синусового узла как водителя ритма. Основными признаками данного синдрома является стойкая синусовая брадикардия или синоаурикулярная блокада, сочетающаяся с эктопическими аритмиями. Для синдрома слабости синусового узла характерны длительные паузы после экстрасистол (постэкстрасистолическая депрессия ритма), миграция водителя ритма, синусовая аритмия. Из эктопических аритмий при данном синдроме чаще наблюдаются предсердная и желудочковая экстрасистолия, суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия, приступы мерцания и трепетания предсердий, сменяющиеся со временем стойкой мерцательной аритмией, нередко брадисистолической формы. При стойкой синусовой брадикардии и приступах пароксизмальной тахикардии или мерцательной тахиаритмии говорят о синдроме перемежающейся брадикардии и тахикардии. При синдроме слабости синусового узла нередко выявляются ускользающие сокращения и ритмы. Иногда синдром дает о себе знать только медленным предсердным или атриовентрикулярным ритмом. Реже наблюдаются периоды ускользающего идиовентрикулярного ритма. Слабость синусового узла и ускользающие ритмы создают условия для реципрокных сокращений и предсердно-желудочковой диссоциации, подробнее они рассмотрены ниже.  Примером аритмий, наблюдающихся при синдроме слабости синусового узла, может служить ЭКГ больной 45 лет с диагнозом: постмиокардитический кардиосклероз, недостаточность кровообращения ПБ степени. На верхней кривой первые 2 сердечных комплекса синусовые, затем возникает медленный ритм, мигрирующий от предсердий к атриовентрикулярному соединению. Зубец Р приближается к комплексу QRS, сливается с ним, затем появляется после него, имея инвертированную форму. В ответ на него возникает эхо – сокращение желудочков (последний желудочковый комплекс на верхней кривой). На второй ЭКГ (отведение V2) можно видеть атриовентрикулярный ритм, после каждого второго комплекса QRS видны отрицательный зубец Р (ретроградная желудочково-предсердная блокада 2:1) и возвратные комплексы QRS аберрантной формы – своеобразный перемежающийся реципрокный ритм. В отведении V3 на фоне этого ритма зарегистрирован короткий приступ реципрокной тахикардии. На нижней кривой (II отведение) зарегистрирован атриовентрикулярный ритм с отдельными захваченными сокращениями (возникающими после положительного зубца Р), т. е. неполная предсердно-желудочковая диссоциация. Синдром слабости синусового узла (приступы асистолии) Наиболее опасным проявлением синдрома слабости синусового узла служат приступы асистолии сердца вследствие остановки синусового узла и других источников ритма. Такие приступы называют синоатриальным синкопе.  На рисунке представлена ЭКГ больной Р., 72 лет, с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь II стадии, синдром слабости синусового узла. У больной наблюдались периоды резкого урежения ритма вследствие синоаурикулярной блокады II–III степени с очень редким атриовентрикулярным ритмом – около 20 в минуту, затем развивалась асистолия сердца. После непрямого массажа сердца восстановилась сердечная деятельность. На ЭКГ был зафиксирован редкий синусовый ритм с частотой 34 в минуту, которая вскоре удвоилась, очевидно, вследствие исчезновения синоаурикулярной блокады 2:1. Аналогичные приступы асистолии сердца продолжительностью до 8 с многократно повторялись, в связи с чем больной была произведена имплантация искусственного водителя ритма. Иногда у больных с брадикардией приступы пароксизмальной тахикардии или мерцательной тахиаритмии сменяются периодами асистолии сердца, возникающими спонтанно или при попытках купирования пароксизмов. Такое сочетание известно под названием «синдрома брадикардии–тахикардии–асистолии», это наиболее яркая и тяжелая форма синдрома слабости синусового узла.  На рисунке приведена ЭКГ больной А., 57 лет, с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, синдром брадикардии – тахикардии – асистолии. У больной на фоне умеренной синусовой брадикардии часто отмечались приступы суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии. При попытках купировать эти приступы с помощью новокаинамида, изоптина, индерала или строфантина иногда возникала асистолия сердца. На представленной ЭКГ зарегистрировано чередование суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии с периодами асистолии сердца продолжительностью от 4 до 9 с, которые развились на фоне приема изоптина. При этом больная сознание не теряла, ощущала лишь головокружение и слабость. Через 30 мин приступы асистолии спонтанно прекратились, а затем был купирован и приступ пароксизмальной тахикардии. Для диагностики латентной формы синдрома слабости синусового узла можно применять синокаротидную пробу, а также внутриполостное электрофизиологическое исследование с предсердной стимуляцией [Янушкевичус 3. И. и др., 1984]. Ускользающие сокращения и ритмы Ускользающими, или выскакивающими, называются ритмы, возникающие при нарушении образования или проведения импульсов основного источника ритма, при появлении более или менее длительных пауз. Ускользающие сокращения в отличие от экстрасистол появляются не преждевременно, а запаздывают по отношению к комплексам основного ритма. Так называемый интервал выскальзывания (расстояние между очередным и эктопическим сокращениями) равен или превышает расстояние между комплексами основного ритма. Ускользающие сокращения, возникающие при синусовой брадикардии и синоаурикулярной блокаде, являются одним из признаков синдрома слабости синусового узла, о чем сказано выше. Они могут возникать во время компенсаторных постэкстрасистолических пауз, а также во время пауз, связанных с неполной атриовентрикулярной блокадой. Автоматизм центров второго и третьего порядка, как правило, невысок: нормальная частота их импульсации меньше 60 в минуту. Однако ускользающий ритм не всегда редкий, иногда его частота достигает 80-90 в минуту. В таких случаях говорят об ускоренных ускользающих ритмах.  Пример такого ритма можно видеть на рисунке, где представлена ЭКГ больного И., 36 лет, с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, трансмуральный переднеперегородочный и боковой инфаркт миокарда. На ЭКГ после второго желудочкового комплекса зубец Р появляется со значительным опозданием (синоаурикулярная блокада), вслед за ним регистрируется группа ускользающих желудочковых сокращений из разных источников, 7-й, 8-й и 9-й комплексы связаны с зубцом Р и представляют собой сливные сокращения, возникающие вследствие слияния синусового и эктопического ритмов. Затем имеется комплекс синусового происхождения, после чего снова возникает политопный ускользающий идиовентрикулярный ритм частотой 74 в минуту. Больному вводили внутривенно лидокаин и внутримышечно новокаинамид, после чего аритмия не исчезла Она прекратилась спонтанно на следующий день. Ускользающие сокращения иногда регулярно чередуются с очередными комплексами на ЭКГ, что может имитировать экстрасистолическую аллоритмию. Так, если каждый синусовый комплекс следует за эктопическим, то возникает так называемая ускользающе-захваченная бигеминия.  Примером такого варианта является приведенная на рисунке ЭКГ больной 49 лет с диагнозом: ревматический аортальный порок сердца, у которой отмечалась ускользающе-захваченная бигеминия при неполной атриовентрикулярной блокаде 3:1. Во время пауз, возникающих вследствие предсердно-желудочковой блокады, появляются ускользающие сокращения из атриовентрикулярного соединения (1-й, 3-й, 5-й и 7-й желудочковые комплексы). Проведенные желудочковые комплексы синусового происхождения (2-й, 4-й, 6-й и 8-й) на первый взгляд кажутся преждевременными, что создает картину бигемении; в действительности она обусловлена тем, что ускользающие сокращения запаздывают. Ускользающие сокращения и ритмы в большинстве случаев доброкачественные, не беспокоят больных и не представляют опасности. Более того, нередко они играют роль «спасающих ритмов» – их отсутствие ведет к развитию синдрома Морганьи– Адамса– Стокса. Атриовентрикулярная диссоциация Атриовентрикулярной диссоциацией называют несогласованную деятельность предсердий и желудочков, не связанную с полной поперечной блокадой, но появляющуюся в результате того, что желудочки возбуждаются эктопическими импульсами, более частыми, чем синусовые, а предсердия активируются другим источником ритма (обычно синусовым узлом). Так же как ускользающие сокращения, предсердно-желудочковая диссоциация не является самостоятельным видом аритмии, а связана с другими нарушениями ритма и проводимости. Обязательным условием для развития диссоциации является наличие атриовентрикулярного или идиовентрикулярного ритмов с ретроградной блокадой импульсов от желудочков к предсердиям. Предсердно-желудочковая диссоциация бывает при появлении ускользающих ритмов вследствие угнетения основного источника автоматизма (так называемая пассивная форма) либо при ускорении эктопического ритма, например, вследствие непароксизмальной тахикардии (активная форма). Нередко диссоциация развивается в результате одновременного угнетения образования или проведения основных импульсов и увеличения активности эктопических источников автоматизма. Если на фоне атриовентрикулярной диссоциации некоторые из синусовых импульсов достигают желудочков и вызывают их возбуждение (т. е. имеются «захваченные сокращения»), то диссоциация называется неполной. Такой вариант ранее именовали «диссоциацией с интерференцией». Мы считаем, что этот термин не следует употреблять, он не отражает сути аритмии и вызывает путаницу.  Пассивная форма атриовентрикулярной диссоциации представлена на ЭКГ больной 61 года с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз. На верхнем отрезке кривой виден очень редкий (30 в минуту) синусовый ритм (первые два комплекса). В результате такой резкой брадикардии, начиная с 3-го комплекса, возникает ускользающий ритм из атриовентрикулярного соединения приблизительно той же частоты, диссоциирующий с предсердным ритмом, который еще более урежается. Когда предсердные импульсы застают желудочки вне рефрактерной фазы, возникают захваченные сокращения (последний желудочковый комплекс на верхней кривой, причем интервал Р – Q удлинен вследствие функциональной блокады в атриовентрикулярном соединении после ускользающего сокращения, и все четные комплексы на нижней кривой). На нижнем отрезке ЭКГ синусовый ритм урежается до 20 в минуту. Ускользающие сокращения чередуются с захваченными, создавая картину ускользающе-захваченной бигеминии. Расстояния между предсердными зубцами на приведенных кривых имеют общий делитель (0,88–1 с). Это в сочетании с резкой брадикардией позволяет с уверенностью диагностировать синоаурикулярную блокаду 2:1, переходящую в блокаду 3:1. Таким образом, эту аритмию можно обозначить как синоаурикулярную блокаду с ускользающим атриовентрикулярным ритмом и неполной предсердно-желудочковой диссоциацией. Особой формой полной предсердно-желудочковой диссоциации является изоритмическая диссоциация, при которой предсердия и желудочки, активируемые различными источниками ритма, возбуждаются почти с одинаковой частотой. При этом положение предсердного зубца по отношению к желудочковому комплексу может быть либо фиксированным, либо меняющимся, когда зубец Р то отдаляется, то приближается и сливается с комплексом QRS.  Примером последнего варианта может служить ЭКГ больной 60 лет с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, острый заднедиафрагмальный инфаркт миокарда. На ЭКГ видно, что предсердия возбуждаются синусовым узлом с частотой 48 в минуту. Желудочки возбуждаются источником из атриовентрикулярного соединения с той же частотой ритма. На верхнем отрезке кривой видно, как зубец Р постепенно приближается к комплексу QRS, сливается с ним, затем вновь появляется впереди. Связь между деятельностью предсердий и желудочков отсутствует, т. е. имеется изоритмическая диссоциация. В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что предсердно-желудочковая диссоциация – всегда вторичная аритмия. При формулировке заключения необходимо прежде всего определить нарушения ритма и проводимости, лежащие в основе атриовентрикулярной диссоциации. Реципрокные сокращения и ритмы Реципрокные, возвратные, или эхо-сокращения объясняются тем, что предсердия или желудочки возбуждаются повторно и тем же импульсом. Это частное проявление феномена повторного входа возбуждения. Необходимое условие для возникновения реципрокных аритмий – функционирование в атриовентрикулярном соединении двух каналов, проводящих импульсы с различной скоростью и в противоположных направлениях. Реципрокные аритмии возникают также при функционировании дополнительных проводящих путей у больных с синдромом преждевременного возбуждения желудочков. Наиболее часто реципрокные сокращения возникают после комплексов атриовентрикулярного или желудочкового происхождения с последующим ретроградным возбуждением предсердий, когда импульс, вызывающий активацию предсердий, вновь возвращается к желудочкам, повторно их возбуждая. Чаще всего реципрокные ритмы развиваются при синдроме слабости синусового узла с появлением ускользающих сокращений. Отдельные эхо-сокращения называются реципрокными экстрасистолами. Ретроградные зубцы Р, как правило, имеют отрицательную форму во II, III, aVF, а иногда и в грудных отведениях. Ретроградная активация предсердий бывает не только при ускользающих сокращениях, но и при атриовентрикулярных и желудочковых экстрасистолах. Если при этом импульс возвращается к желудочкам, а затем вновь к предсердиям и так далее, то возникает приступ так называемой реципрокной тахикардии. Реципрокная пароксизмальная тахикардия нередко упорная, персистирующая.  Типичные реципрокные аритмии наблюдались у больного Э., 42 лет, с диагнозом: миокардитический кардиосклероз. У больного был синдром слабости синусового узла, проявляющийся синусовой брадикардией, синоаурикулярной блокадой с ускользающими атриовентрикулярными сокращениями, политопными экстрасистолами и частыми приступами суправентрикулярной тахикардии. На рисунке представлена ЭКГ этого больного, где после синусового комплекса отмечается желудочковая экстрасистола, а затем виден ретроградный зубец Р, отрицательный в отведениях I и II, положительный в V1, потом регистрируется возвратный желудочковый комплекс и снова ретроградный Р, ответ на который блокирован. Очередной синусовый комплекс не регистрируется (синоаурикулярная блокада), но возникает ускользающее атриовентрикулярное сокращение, затем – желудочковая экстрасистола с ретроградным проведением импульса и коротким приступом реципрокной тахикардии. Он обрывается вследствие антеградной атриовентрикулярной блокады. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков Синдромы преждевременного возбуждения называют еще феноменами предвозбуждения желудочков, а также по именам описавших их авторов синдромами Вольфа – Паркинсона – Уайта (WPW), Лауна – Гэнонга – Ливайна (LGL) и др. Следует различать феномен и синдром преждевременного возбуждения желудочков. Под феноменом предвозбуждения понимают характерные признаки на ЭКГ без клинических проявлений. О синдромах преждевременного возбуждения говорят тогда, когда наряду с типичными изменениями ЭКГ у больного имеются нарушения сердечного ритма. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков имеют следующие электрокардиографические признаки:

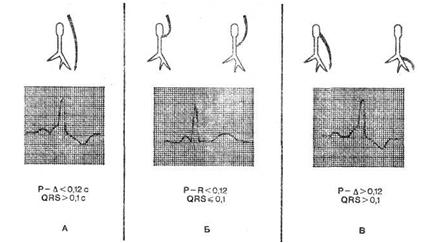

Существуют варианты данных синдромов без некоторых перечисленных признаков. Происхождение синдромов преждевременного возбуждения желудочков связано с прохождением импульса по добавочным проводящим путям. В настоящее время выделяют 5 основных видов дополнительных путей проведения:

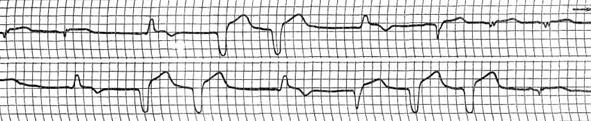

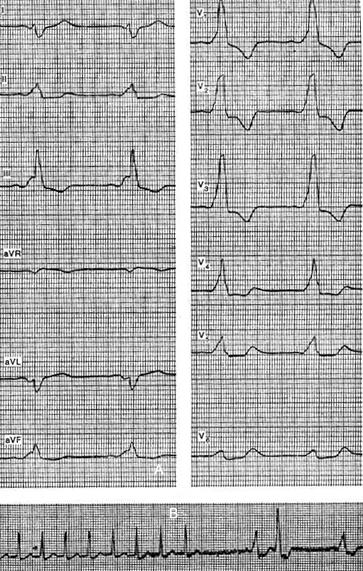

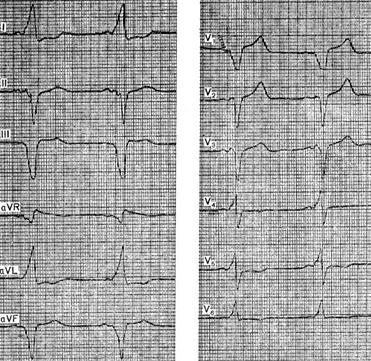

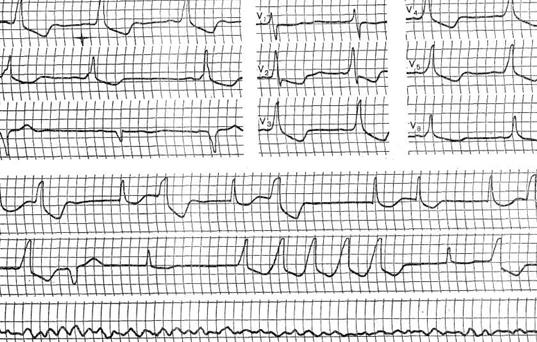

Скорость проведения импульса через добавочный атриовентрикулярный, атрионодальный и атриофасцикулярный тракты больше, чем через атриовентрикулярный узел, что обусловливает укорочение интервала Р – Q на ЭКГ. Преждевременное возбуждение части желудочков вызывает Δ-волну, расширение и деформацию комплекса QRS. Желудочки активируются не только «обходным» импульсом, но и импульсом, проходящим обычным путем через атриовентрикулярное соединение. В связи с этим желудочковые комплексы у больных с синдромом WPW представляют собой сливные сокращения различной формы и ширины (так называемый феномен гармошки, или concertina effect), причем их конечная часть может быть не изменена. Однако при десинхронизации возбуждения желудочков комплекс QRS может быть значительно расширен и конечная часть желудочкового комплекса нередко расположена дискордантно по отношению к главному зубцу. Cхема дополнительных проводящих путей и виды феноменов предвозбуждения  А – дополнительный атриовентрикулярный путь, феномен WPW, Б – атрионодальный и атриофасцикулярный тракты, феномен укороченного интервала Р – Q, В – нодовентрикулярный и фасцикуловентрикулярный тракты, феномен предвозбуждения с нормальным интервалом Р – Q В зависимости от того, по каким из добавочных путей осуществляется преждевременное возбуждение желудочков, выделяют различные виды синдромов и феноменов предвозбуждения. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков (синдром WPW) Типичная картина феномена предвозбуждения возникает при проведении импульса по добавочным атриовентрикулярным путям (пучкам Кента). В этих случаях на ЭКГ выявляются все 3 характерных признака феномена WPW: укорочение интервала Р– Q, расширение комплекса QRS и Δ-волна.  В зависимости от формы комплекса QRS на ЭКГ различают феномен WPW 3 основных типов: А, В и АВ. Тип А характеризуется положительной Δ-волной в отведении V1, где имеется высокий и широкий зубец R. В остальных грудных отведениях зубец R также преобладает. Электрическая ось сердца отклонена вправо. Этот тип бывает при преждевременном возбуждении базальных отделов левого желудочка. При типе В выявляется отрицательная Δ-волна в отведении V1, где комплекс QRS имеет форму QS или qrS. В левых грудных отведениях выявляется преобладающий зубец R. Электрическая ось сердца отклонена влево. Нередко при этом типе отмечаются желудочковые комплексы типа QS в отведениях II, III и aVF. Феномен WPW типа В характерен для преждевременного возбуждения правого желудочка. Тип АВ сочетает в себе признаки типов А и В. В отведении V1 Δ-волна направлена вверх (как при типе А), а электрическая ось сердца отклонена влево (как при типе В). Данный тип свойствен преждевременному возбуждению заднебазальных отделов правого желудочка. Реже встречаются другие типы феномена WPW.  Феномен WPW нередко имитирует электрокардиографические признаки инфаркта миокарда. Деформация желудочкового комплекса у больных с данным синдромом резко затрудняет, а иногда даже делает невозможным распознавание электрокардиографических проявлений гипертрофии желудочков, дистрофических изменений миокарда и т. д. В связи с этим большую диагностическую ценность имеют медикаментозные пробы, позволяющие временно устранить признаки синдрома WPW на ЭКГ. Для этой цели используют пробы с атропином, аймалином, новокаинамидом и др. Для синдрома WPW характерны нарушения ритма сердца: пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, приступы мерцательной аритмии, экстрасистолия. Эти расстройства есть приблизительно у 50% больных с синдромами преждевременного возбуждения желудочков. Наиболее часто наблюдается пароксизмальная тахикардия, возникающая по механизму повторного входа возбуждения. Активация желудочков при этом чаще осуществляется импульсом, проходящим через атриовентрикулярный узел, а обратно импульс проходит по добавочному пути. Комплекс QRS во время такого приступа имеет нормальную форму и ширину. Реже во время приступа тахикардии желудочковый комплекс имеет аберрантную форму, характерную для синдрома WPW, что имитирует желудочковую тахикардию. Такую тахикардию называют псевдожелудочковой. Деформация комплекса QRS обусловлена активацией желудочков через аномальный путь с возвращением импульса по атриовентрикулярному узлу.  На рисунке представлена ЭКГ больной 54 лет с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь III стадии, синдром WPW. У больной наблюдались частые приступы пароксизмальной тахикардии с аберрантными желудочковыми комплексами. Регистрация внутрипредсердного отведения ЭКГ (нижняя кривая) позволила выявить зубцы Р перед каждым комплексом QRS, что доказывает суправентрикулярное происхождение тахикардии. Приступы мерцательной аритмии у больных с синдромом WPW встречаются реже, чем пароксизмальная тахикардия. При этих приступах также возможна активация желудочков через аномальный путь, который способен пропускать более частые импульсы, чем атриовентрикулярный узел. Во время таких приступов мерцания или трепетания предсердий с аберрантными желудочковыми комплексами может наблюдаться резкая тахикардия, иногда более 250 сокращений желудочков в минуту.  Данное нарушение ритма мы наблюдали у больного С, 39 лет, с диагнозом: гипертоническая болезнь II стадии. У него был синдром. WPW типа АВ. Периодически (1–2 раза в год) возникали приступы сильного сердцебиения с резкой слабостью и головокружением. Во время одного из таких приступов больной был госпитализирован. При поступлении состояние тяжелое, бледность, одышка, резчайшая тахикардия до 260 уд/мин с большим дефицитом пульса, снижением артериального давления до 70/60 мм рт. ст. На ЭКГ – мерцательная тахиаритмия с преходящей аберрацией желудочковых комплексов. Деформированные желудочковые комплексы имели принципиально ту же форму, что и вне приступа аритмии, т. е. характерную для синдрома WPW. Форма желудочковых комплексов была изменчивой (феномен гармошки). Неправильный ритм сердечной деятельности позволил исключить пароксизмальную тахикардию и диагностировать фибрилляцию предсердий. Приступ купирован с помощью электрической дефибрилляции, после чего состояние больного улучшилось. Через несколько дней он был выписан. Мерцательная аритмия с высокой частотой ритма и аберрантными желудочковыми комплексами у больных с синдромом предвозбуждения считается неблагоприятным прогностическим признаком, так как при этом возможно возникновение фибрилляции желудочков. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков (синдром укороченного интервала P–Q) Феномен укороченного интервала P-Q при нормальной ширине и форме комплекса QRS возникает при функционировании добавочных атрионодальных или атриофасцикулярного путей. Нормальная ширина комплекса QRS при данном феномене объясняется тем, что добавочные пути заканчиваются выше разветвления пучка Гиса и поэтому последовательность возбуждения желудочков не нарушена. Иногда картина феномена укороченного интервала P-Q на ЭКГ чередуется с картиной типичного феномена WPW, что связано с попеременным прохождением импульса по атриовентрикулярному и атрионодальному путям. Синдрому укороченного интервала P–Q свойственны такие же нарушения ритма, что и при синдроме WPW.  Примером может служить больной Н., 49 лет, с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, синдром преждевременного возбуждения желудочков. На ЭКГ постоянно отмечалось укорочение интервала P-Q до 0,11 с, причем ширина комплекса QRS не превышала 0,08 с, периодически регистрировались предсердные экстрасистолы с аберрантным желудочковым комплексом. У больного наблюдались частые приступы мерцательной тахиаритмии с желудочковыми комплексами как аберрантной, так и нормальной формы, а также пароксизмальная наджелудочковая тахикардия. Интересно, что в аберрантных желудочковых комплексах на рисунке, А и Б четко выявляется Δ-волна. Это указывает на прохождение импульса не только по атрионодальному пучку, но и по другим аномальным путям. Укорочение интервала P–Q на ЭКГ может быть связано не только с активацией желудочков по аномальным проводящим путям, но и с ускорением прохождения импульса через атриовентрикулярный узел, что иногда наблюдается у больных инфарктом миокарда, тиреотоксикозом и некоторыми другими заболеваниями. Такие случаи, не имеющие клинического сходства с синдромом преждевременного возбуждения, можно отнести к так называемому синдрому Клерка – Леви – Кристеско (CLC). Синдромы преждевременного возбуждения желудочков (синдром преждевременного возбуждения типа Махейма) Данный вариант синдрома проявляется типичными изменениями желудочкового комплекса без укорочения интервала P-Qn нарушениями сердечного ритма, свойственными синдрому предвозбуждения. При этом варианте преждевременное возбуждение желудочков осуществляется через нодовентрикулярный или фасцикуловентрикулярный аномальные пути.  В качестве примера синдрома предвозбуждения типа Махейма приводим выдержку из истории болезни больной Ф., 56 лет, с диагнозом: гипертоническая болезнь III стадии, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет. В течение нескольких лет у больной наблюдались частые приступы сердцебиения и перебоев. Больная неоднократно лечилась в стационарах в связи с пароксизмами мерцательной аритмии, повышением артериального давления, болями в области сердца. На ЭКГ отмечались изменения желудочкового комплекса, характерные для синдрома преждевременного возбуждения, но без укорочения интервала P-Q, который был равен 0,16 с. Наблюдались также синусовая аритмия, изменчивость формы желудочковых комплексов (феномен гармошки), что видно во II отведении. Периодически картина синдрома предвозбуждения исчезала, интервал P-Q при этом удлинялся до 0,19 с (второй комплекс в III отведении). В клинике у больной неоднократно были приступы фибрилляции предсердий. На рисунке представлена ЭКГ, записанная во время пароксизма мерцательной брадиаритмии с ранними желудочковыми экстрасистолами. На следующий кривой зарегистрирован другой приступ фибрилляции предсердий с измененными и отдельными типичными комплексами QRS, единичными желудочковыми экстрасистолами (2-й комплекс) и группой атипичных комплексов такой же формы, со слегка неправильным ритмом и частотой около 160 в минуту. Этот короткий пароксизм, имитирующий желудочковую тахикардию, на самом деле является мерцательной тахиаритмией с атипичными комплексами QRS, характерными для синдрома преждевременного возбуждения. Во время одного из таких приступов развилась фибрилляция желудочков, которая была устранена с помощью электрической дефибрилляции. Для предупреждения приступов аритмии назначен индерал. Состояние улучшилось, установилась стойкая мерцательная брадиаритмия. Пароксизмов тахисистолии не наблюдалось в течение 2 нед. Больная была выписана в удовлетворительном состоянии. Через неделю дома возник приступ сердцебиения, во время которого она внезапно умерла. Приведенная история болезни иллюстрирует возможность злокачественного течения аритмий при синдроме преждевременного возбуждения желудочков и трудности диагностики как самого синдрома, так и связанных с ним нарушений ритма. Скрытый синдром преждевременного возбуждения. Электрофизиологические исследования [Sung R. J. et al., 1977; Chan A. Q., Pick A., 1979, и др.] показали возможность избирательной ретроградной проводимости через добавочные пути, что создает условия для пароксизмальной тахикардии. Во время приступов тахикардии форма желудочковых комплексов обычно не изменена. Диагностировать скрытый синдром преждевременного возбуждения можно только с помощью электрофизиологического исследования. Парасистолия Парасистолией называют особую разновидность эктопической аритмии с активным гетеротопным очагом, функционирующим независимо от основного водителя ритма. Парасистолический центр защищен от проникновения импульсов основного (обычно синусового) ритма так называемой блокадой входа. Импульсы из парасистолического очага вызывают возбуждение и сокращение миокарда тогда, когда застают его вне рефрактерной фазы после возбуждения, вызванного основным источником ритма. При парасистолии имеется также «блокада выхода», препятствующая распространению части эктопических импульсов из парасистолического центра. Таким образом, данное нарушение связано с расстройством как образования, так и проведения импульса, что позволяет отнести его к комбинированным аритмиям в отличие от экстрасистолии и пароксизмальной тахикардии, возникающих по механизму повторного входа возбуждения [Кушаковский М. С, Журавлева Н. Б., 1981; Томов Л., Томов Ил., 1979, и др.], хотя некоторые авторы считают, что имеется связь между механизмами парасистолии и повторного входа возбуждения [Н. А. Мазур, 1982; Pick A., Langendorf R., 1979, и др.]. Распознавание парасистолии основано на нескольких диагностических критериях. Одним из важнейших признаков данной аритмии является независимость эктопических сокращений от основного ритма, что проявляется непостоянством так называемого экстрасистолического интервала, т. е. расстояния от предшествующего нормального комплекса до эктопического. Этот признак позволяет отличить парасистолические экстрасистолы от обычных. Однако при определенных условиях возможна парасистолия с фиксированным экстрасистолическим интервалом [Ковалева Л. И. и др., 1984; Chung E. К., 1983 и др.]. Второй диагностический признак парасистолии – постоянство кратчайшего межэктопического интервала, или существование общего временного делителя для расстояний между эктопическими комплексами. Это связано с тем, что парасистолический центр вырабатывает импульсы в определенном, довольно постоянном, ритме, и его колебания незначительны. Хотя не все эктопические импульсы вызывают возбуждение миокарда (вследствие его рефрактерности и «блокады выхода»), кратчайший интервал между двумя эктопическими комплексами укладывается во все межэктопические промежутки целое число раз. Большинство авторов, описывающих парасистолию, отмечали небольшие колебания кратчайших эктопических интервалов. По данным Е. К. Chung, эти колебания не превышают 0,13 с и выражены тем больше, чем длиннее данный интервал. Замечено, что указанный интервал укорачивается, если в него попадают синусовые комплексы. Существует интермиттирующая форма парасистолии с временным прекращением деятельности эктопического центра. При этом может нарушаться кратность межэктопических интервалов. Парасистолия (сливные сокращения) При парасистолии есть сливные сокращения – это комбинированные комплексы, образующиеся при одновременном возникновении импульсов основного и эктопического водителей ритма. При этом одна часть миокарда возбуждается от одного источника, другая– от второго, а на ЭКГ регистрируется комплекс, имеющий промежуточную форму. Эти сливные сокращения являются одним из диагностических признаков парасистолии. М. С. Кушаковский (1981) выделяет брадикардическую и тахикардические формы парасистолии. Кроме того, выделяют предсердную, атриовентрикулярную и желудочковую парасистолию. Брадикардическая форма по клиническим и электрокардиографическим признакам имеет много общего с экстрасистолией, а тахикардические формы – с непароксизмальной или пароксизмальной тахикардией. В связи с этим представляется целесообразной следующая классификация парасистолии:

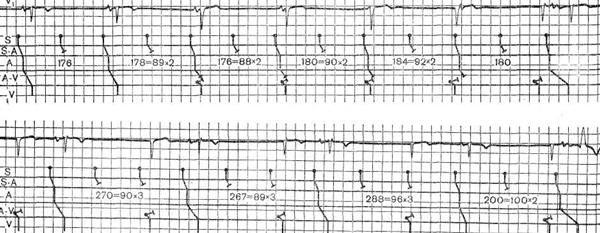

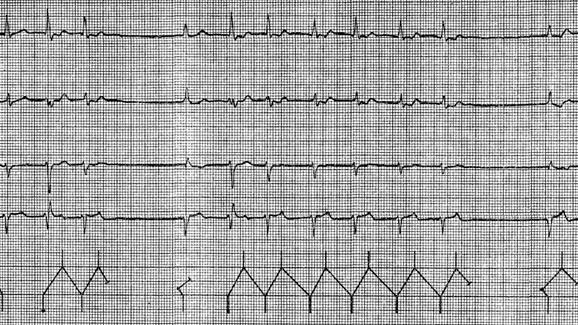

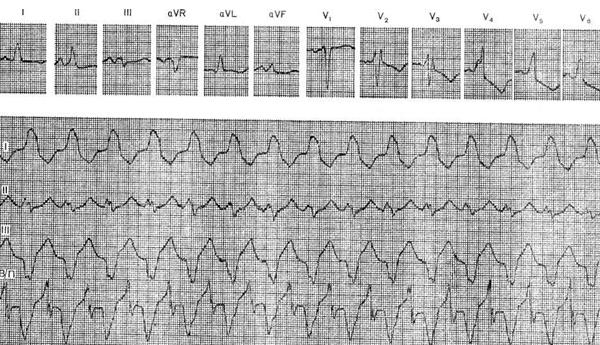

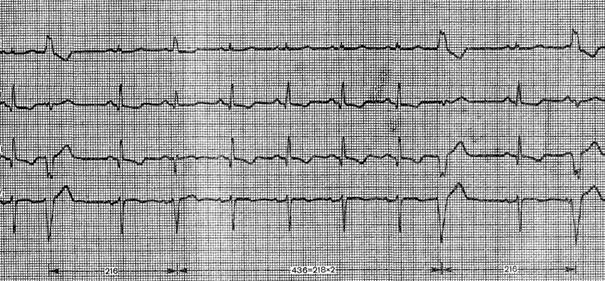

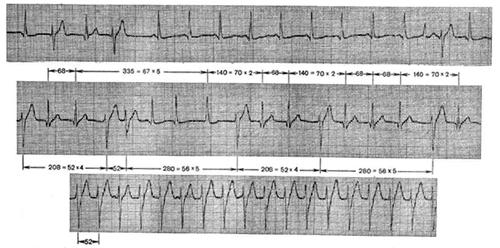

Наиболее часто встречается желудочковая парасистолия.  Типичным примером парасистолической желудочковой экстрасистолии может служить представленная на рисунке ЭКГ больного 72 лет с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз. На рисунке можно видеть правожелудочковые экстрасистолы с меняющимся экстрасистолическим интервалом. Некоторые экстрасистолы появляются после очередного зубца Р. Расстояние между экстрасистолами в миллисекундах обозначены под ЭКГ. Межэктопические промежутки равны и кратны, 4-й желудочковый комплекс сливной, на что указывает его форма, имеющая признаки как синусовых, так и эктопических комплексов. Реже парасистолия проявляется в виде ускоренных эктопических ритмов, непароксизмальной или пароксизмальной тахикардии. Иногда наблюдается двойная, или сочетанная, парасистолия с двумя эктопическими очагами.  Примером такой аритмии является ЭКГ больного 67 лет с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, острый заднедиафрагмальный инфаркт миокарда. Аритмия развилась после электрической дефибрилляции, произведенной по поводу фибрилляции желудочков. Оба парасистолических центра локализовались в желудочках. На верхнем отрезке кривой – синусовый ритм 76 в минуту, политопные желудочковые экстрасистолы. Форма экстрасистолических комплексов изменчива, по-видимому, вследствие того, что некоторые из них являются сливными сокращениями (например, 3-й комплекс справа). На средней кривой можно видеть желудочковые комплексы трех типов: два типа соответствуют различным видам эктопических желудочковых сокращений, третий соответствует по форме синусовым. В межэктопических интервалах однотипных комплексов можно установить общие делители, обозначенные над и под кривой, что указывает на парасистолическое происхождение этих комплексов. На этом отрезке кривой можно видеть только один синусовый комплекс (6-й), за ним следуют предсердная экстрасистола и сливное сокращение. На нижнем отрезке ЭКГ зарегистрирована непароксизмальная желудочковая тахикардия с частотой 115 в минуту. Форма желудочковых комплексов соответствует форме комплексов одного из парасистолических ритмов, и межэктопические интервалы имеют общий делитель. Таким образом, у больного имелись двойная желудочковая парасистолия, непароксизмальная тахикардия. Аритмия продолжалась несколько часов, а затем самостоятельно прошла. Нередко парасистолические аритмии имеют весьма длительное и упорное течение, сохраняются многие годы и плохо поддаются лечению антиаритмическими средствами. |