Билеты по СРЯ (филология, 2 курс). Ответы1. 1. Определите предметы и задачи морфемики и сопоставьте с предметами и задачами словообразования

Скачать 1.29 Mb. Скачать 1.29 Mb.

|

|

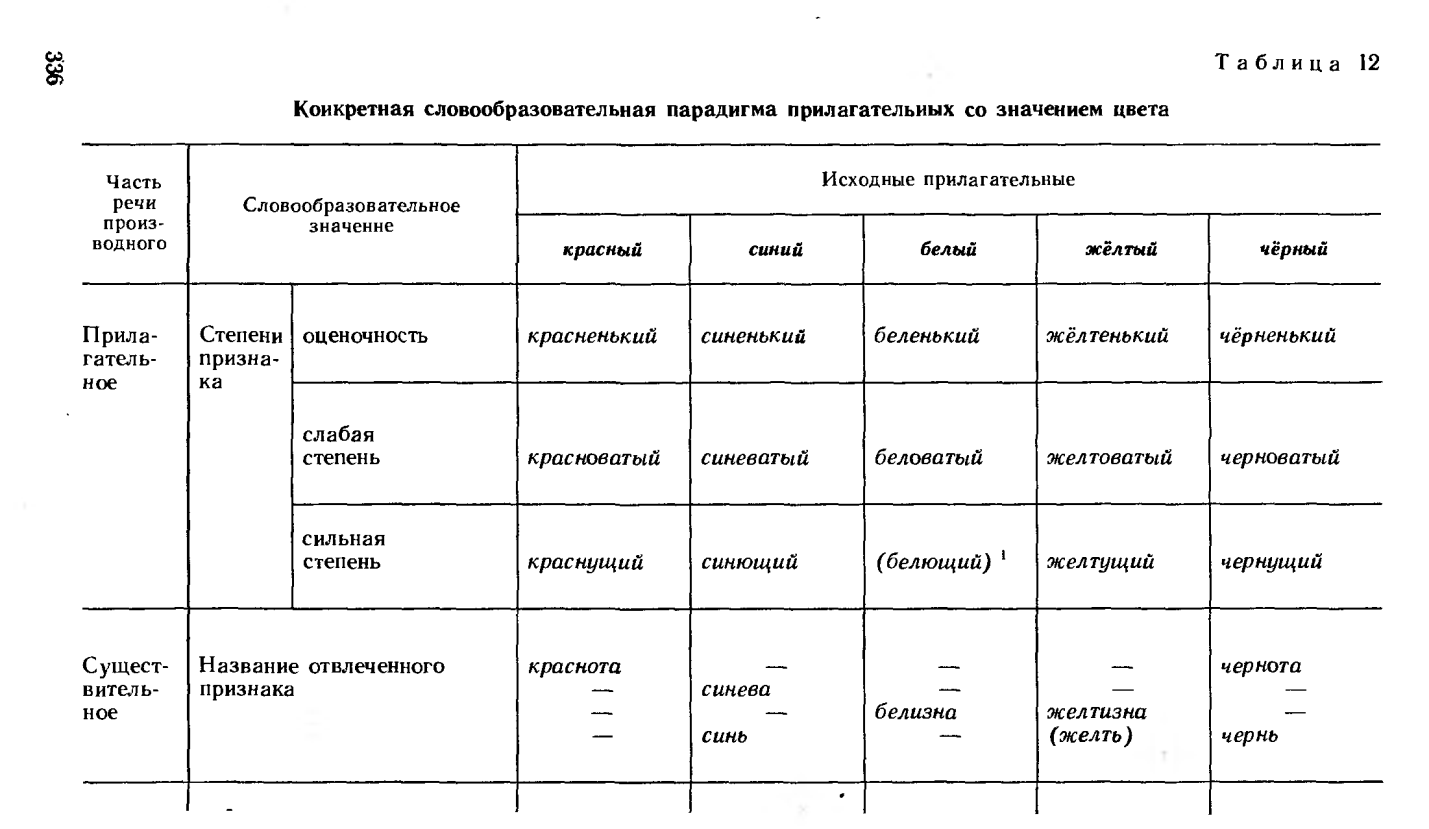

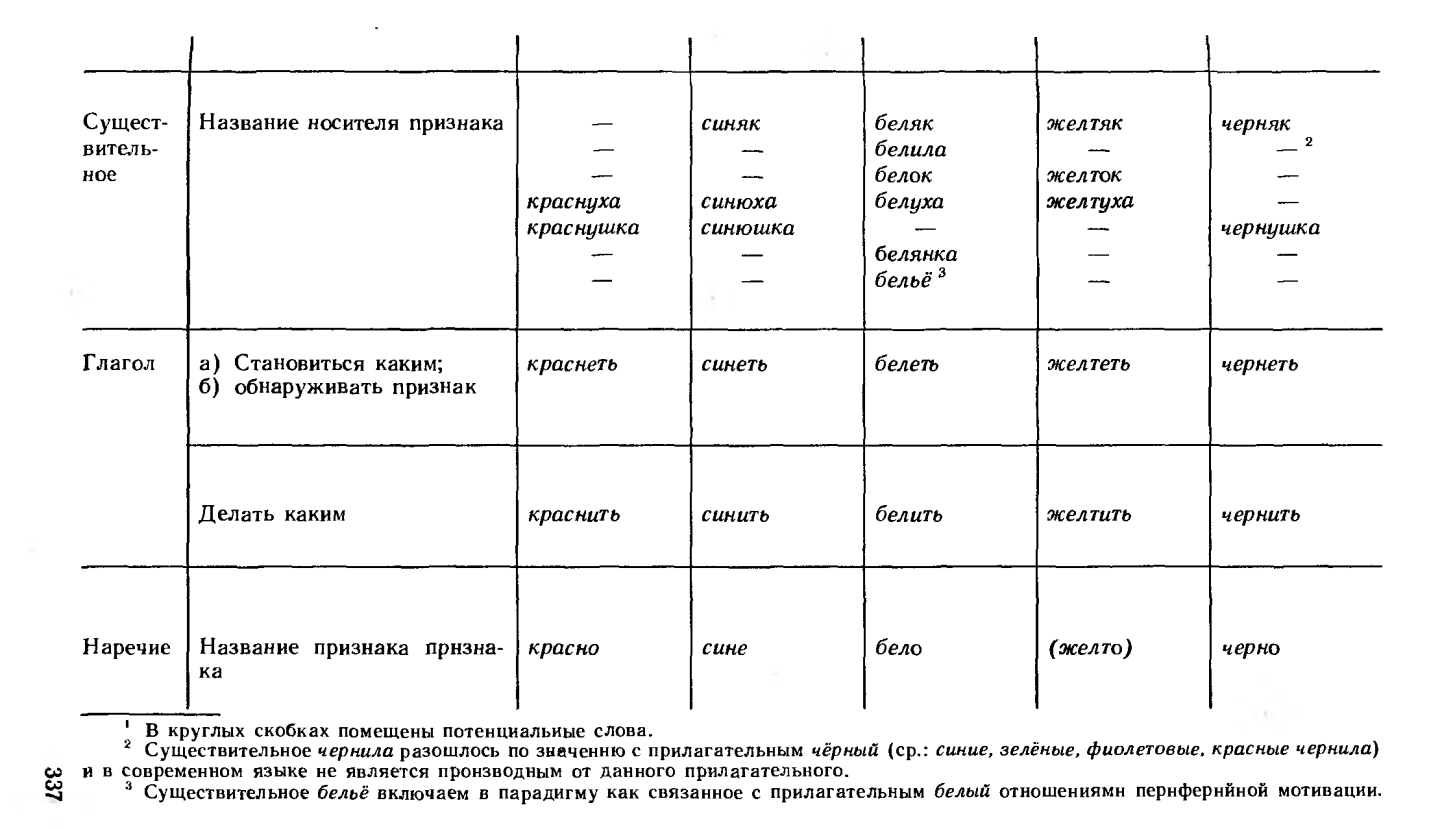

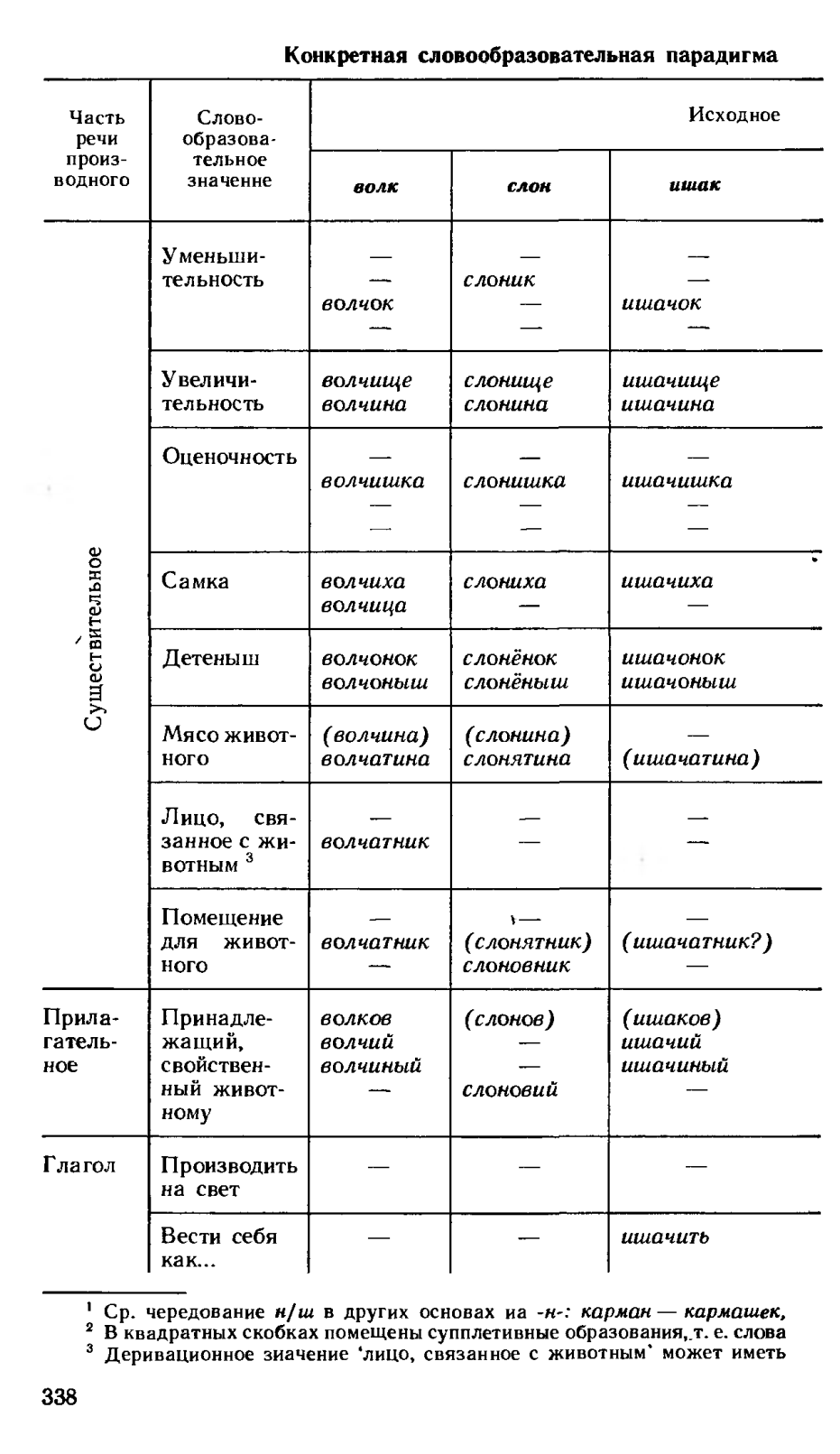

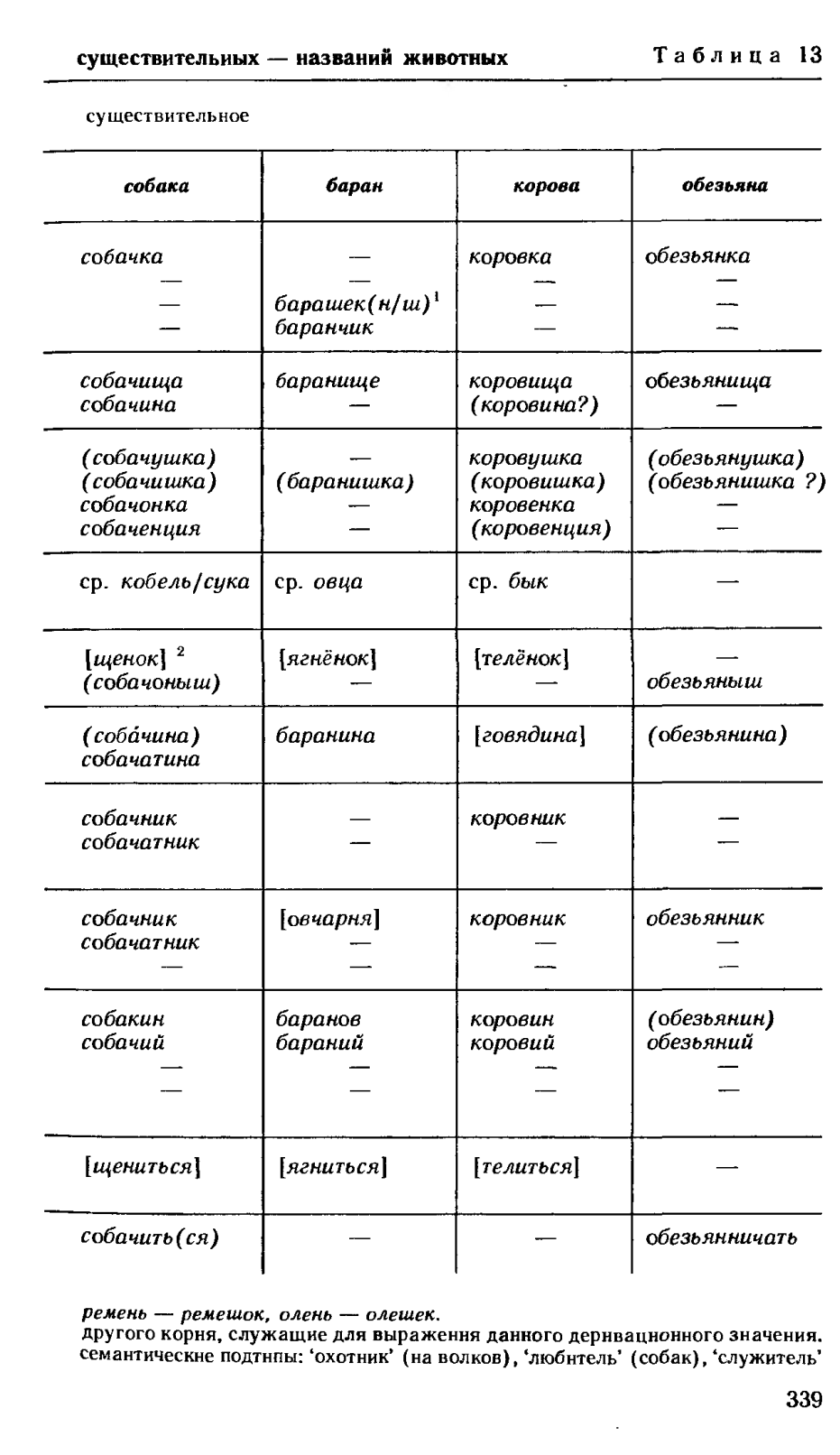

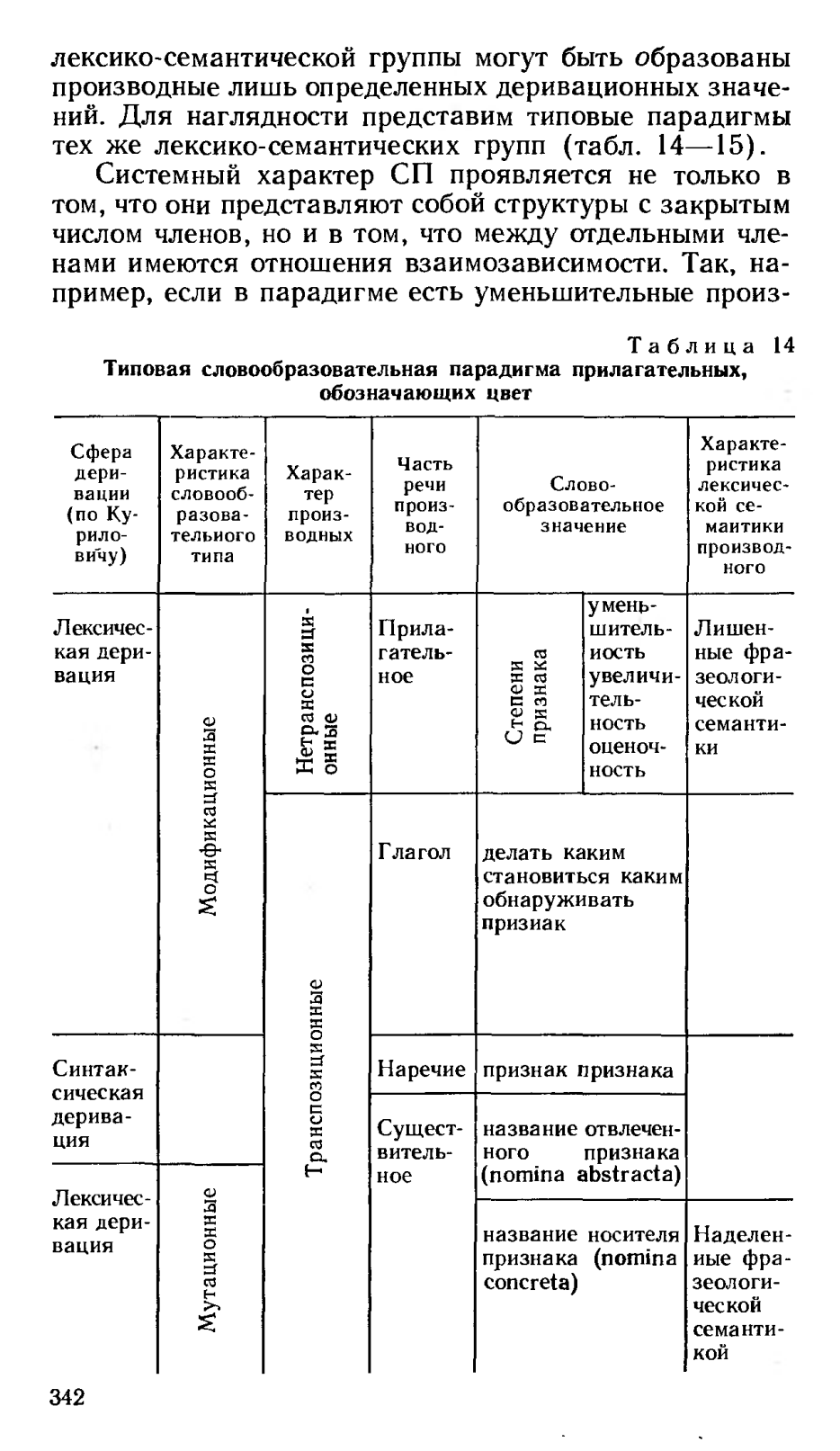

- Лексич.дериваты, основана на учёте смысловых отношений ЛЗ (ЛЗ производн.не равно ЛЗ производящ.) Образование нов.слов с изменением ЛЗ. К лексич.относ: 1) мутация – коренное изменение ЛЗ (строить-строитель),субъект\объект действия. - транспозиционный тип:меняется ЧР - нетранспозиц.: ЧР не меняется (лес-лесник) 2) модификация:производн.отлич от производящ.либо смысловой оценкой,либо эмоц.окрашиванием,либо стилистич.ЧР не измен. (стол-столик, сковорода – сковородка) уменьшительность,увеличительность,знач-е невзрослости,знач-е женскости и тд. 3) эквиполентность: хар-но для аббревиатур и усечений,ЛЗ не меняется,только усечение\сокращение К синтаксич.относ: 1) транспозиция – ЛЗ не меняется,мен.категориально-грам.знач-е,т.е ЧР (шептать-шепот, разговаривать-разговор) Классификац.основана на учёте смысловых отнош-й. 1) отнош-я транспозиции (свежий-свежесть) 2) отнош-я модификации (знач-е нов.слова доп.небольшим оттенком\окраской) 3) отнош-я эквиполентности (аббревиатуры,усечение,универбация:зачётка- зачётная книжка – словосочетание, 1слово + суф.к) 4) отнош-я мотивации\мутации ( подснежный- под снегом) Мутация непредсказуема (мясорубка – почему не мясокрутка) См отражает словообразоват.структуру. она строится по общности ч.речи производ.слов. Модель – частная разновидность типа. 1 и тот же тип может производит.с раз.моделями (с чередованием фонем на границе морфов и без него; с пом.интерфинсов и без них; с усечением основы и без; с наложением морфов и без) Они мб образованы по разным СМ: 1) СМ – основа прил(с усечен)+ (е)ств(о) 2) СМ – осн.сущ со знач-ем лица + ств(о) (хамство, лакейство) 3) СМ – основа сущ имени собственного + ств(о) (молчалинство) Словообразоват.тип с суф чик-щик 1) СМ – осн сущ со знач-ем лица + чик\щик (пулемётчик, извозчик,обувщик) 2) СМ – осн.глаг + чик\щик (настройщик,носильщик) Словообразовательная модель – это определенная морфонологическая разновидность внутри словообразовательного типа. Соответственно, слова калужский и томский входят в состав одной словообразовательной модели, а слова калужский и архангельский – нет. Словообразоват.категория – группа производных слов,имеющ.общность знач-й, но раз.форманты. (учитель,переводчик,пастух и тд) Признаки: 1 ЧР, сходство семантики,сходство формал.не обязательно. 25. Каковы основания для выделения типов лексической и синтаксической деривации. Может ли, по вашему мнению, синтаксический дериват стать лексическим дериватом? Классификация типов деривации на основе выделения семантических отношений между производной и производящей: Отношения мотивации. Наиболее распространенный тип . Значение производного слова выводится из значения производящего. Пр., строитель- тот, кто строит. Отношения модификации. Значение производной основы дополняются наибольшим смыслом- модифицируются. Пр., мяч- мячик; дом- домик; делать- доделать(результативность). Эмоционально- экспрессив. стилистическая окраска слова, дополнительная коннотация у слова, выражается суффиксами: старуха- старушка( суффикс –к-). Отношения эквивалентности. Семантика производящего не отличается от семантики производного. Характерно для аббревиации, усечения, универбации( зачетка, научка). Отношения транспозиции. Характерно в основном для отглагольных существительных или прилагательных образованных существительными из одной части речи в другую. Семантика остается, не изменяется. Пр., свежий- свежесть К лексическому деривату относятся 2 типа: мутация и модификация, а к синтаксическому -транспозиция. Из всех видов семантических отношений наиболее перспективны для моделирования новых слов синтаксические дериваты и модификационное образование. Зная типы деривации, можно планировать образование новых слов. Лексическая деривация: -Мутационный тип- характерны виды мотивационных отношений. Семантика производящего отличается от значения производного. При мутации значение производного меняется коренным образом. При мутации часть речи может меняться, а может и не изменяться: лес- лесник( относятся к одной ч.р., значения разные); летать- летчик ( значения и ч.р. разные). -Модификационный тип- характерны для слов, у которых не изменяется коренным образом лексическое значение. Образуется в рамках одной части речи, с помощью разных суффиксов.Оно модифицируется, обрастает коннотацией: стол- столик, КОШКА- КОШЕЧКА, дом- домина, свеча- свечка( ч.р. не изменяются). Синтаксическая деривация- лексическое значение производного сохраняется, меняется категориальное значение части речи (изменяется): веселый- веселость, желтый- желтуха, разрывать- разрыв. Очень сильно отличаются мутационные типы тем, что отношения часто непредсказуемы, связаны с фразеологичностью. Пр., дождь- является мотивирующей базой для образования слова «дождевик»: 1) плащ; 2) гриб( семантика связана с фразеологичностью). В основе мотивации может быть случайный признак: мясорубка( сложение + формант –к-; -к- значение предмета) принцип мотивации случайный. Тип деривации нужно указать в словообразовательном анализе. * Примеры с относительными прилагательными вне контекста. : автомобильный - относящийся к автомобилю, но часто такие прилагательные приобретают качественное значение и в таком случае они являются лексическими дериватами : автомобильные деньги - деньги, которые копили на автомобиль Деревянный (деревянное лицо - прилагательное с качественным значением, лексический дериват) Отглагольные существительные. : заявление - это может быть конкретный предмет (заявление в полицию на бумаге), а может быть (я сделал заявление перед аудиторией - в смысле "заявили"), и это будет синтаксическая деривация Да, синтаксический дериват может стать лексическим Пример: ёмкость (я купил набор ёмкостей - конкретный предмет, посуда) или (кастрюля ёмкостью 2 литра - это другое значение, не предметное, ёмкий - ёмкость, здесь это синтаксический дериват) 26. Понятие словообразовательного гнезда, охарактеризуйте структуру словообразовательного гнезда на конкретном примере. Теоретическая и практическая ценность метода словообразовательного гнездования. Понятие словообразовательного гнезда. Пример. Словообразовательное гнездо – это совокупность слов с тождественным корнем, упорядоченная в соответствии с отношениями словообразовательной мотивации ( словарь А.Н. Тихонова). Вершиной (исходным словом) гнезда является немотивированное слово. Гнездо может быть определено и как совокупность словообразовательных цепочек, имеющих одно и то же исходное слово. Все цепочки объединяются в словообразовательное гнездо. Словообр. цепи и парадигмы являются составными частями гнезда. Они взаимодополняют др. др. и реализуют парадигматические и синтагматические отношения в гнезде. В гнезде все слова семантически связаны. Отношениями мотивации в гнезде связаны лишь те слова, значения которых определяются через значение другого( стол- столик; ключ- ключик) или лексическое значение одного слова равно лексическому значению другого, но отличаются принадлежностью к части речи( пр. бег- бежать; радостный- радостно). Все парадигмы входят в гнездо. Пример- гнездо «книга». 1 ступень: книга, книжный, книжка, книжник, книжечка, книгоиздатель, книгохранилище; 2 ступень от слова «книжный»- книжность, книжно, по-книжному. 2 ступень от исходного слова является парадигмой. Говоря о структуре гнезда, следует также отметить, что для нее не характерна раз и навсегда заданная форма. Границы гнезда подвижны, поэтому они могут пополняться новыми словами, и, наоборот, многие слова, перемещаясь от центра на периферию, выходят из него. Словообразовательные гнезда находятся в постоянном движении, и это приводит к их неоднородности. Так, например, в словообразовательном гнезде «голова» наряду со словами «поголовье», «головокружение», «головоломка», «изголовье», относящимися к нейтральной лексике, «головогрудь», «конепоголовье», «песипоголовье», относящимися к сугубо профессиональной лексике, встречаются слова, типа «головотяп», «головач», «голован», «головашки», относящиеся к разговорному стилю. Причастия и деепричастия не входят в словообразовательное гнездо. С. гнездо – иерархич. организованная упорядоченная сов-ть всех производных базового слова. билет билетик билетец билетер – билетерша билетный – безбилетный – безбилетник обилетить – обилечивать – обилечивание авиабилет партбилет и т. д. Пример словообразовательного гнезда:  (Теоретическая и практическая ценность метода словообразовательного гнездования ?) Я спрошу на консультации у преподавателя. Мне кажется, что ценность метода заключается в сравнении с другими иноязычными словами. Точного ответа я не нашла. 27.Раскройте понятие словообразовательной цепи, опишите виды мотивации между членами словообразовательной цепи. Словообразовательная цепь- это однокоренные слова , которые находятся в отношении последовательной мотивированности. Писать-переписать-переиписка Видно, что все слова имеют один и тот же корень.все связаны семантически и имеют ступенчатый характер словообразования. Белый-белить-побелить- побелка. Между членами словообразовательной цепи существуют отношения структурно-семантической мотивации.Характеристика видов мотивации дается по 4 признакам. Виды мотивации 1)Непосредственная/опосредствованная Непосредственная- это когда слова отличаются одним деривационным шагом. Опосредствованная –отличаются больше, чем одним шагом. Подготовить- подготовленность - опосредствованная, т.к. отличаются двумя деривационными шагами(суф- енн-, и суф.-ость-) 2)Исходная/Неисходная Исходная-это когда мотивированное слово, мотивируется исходным компонентом. Подготовить- подготовленность –неисходная мотивация.т.к. подготовить мотивир.слово.от готовить. 3)единственная/неединственная Единственная, когда мотивируется одним словом.(только один вариант) Подготовить- подготовленность- единствнн.мотивация. 4)Регулярная/нерегулярная Регулярная, когда существуют примеры когда с помощью таких же аффиксов, можно создать еще слова. Подготовить- подготовленность-регулярн. Пр. взрыхлить-взрыхленность; Загрязнить- загрязненность; Изучить- изученность . 28. Понятие словообразовательной парадигмы. Охарактеризуйте конкретную словообразовательную парадигму(на самостоятельно подобранном примере) и типовую парадигму. Словообразоват.парадигма – совокупность производных, имеющих одну и ту же производящую основу и находящийся на одной ступени словопроизводства. В словообразовательной парадигме представлена реализация сочетаемости производящей основы с деривационными формантами. Поскольку эта сочетаемость категориально обусловлена (от частеречной принадлежности производящей основы зависит то, с какими деривационными формантами она может соединяться), поскольку можно говорить о субстантивных, адвербальных, адъективных и глагольных словообразовательных парадигмах. В них производящая основа определенной части речи выступает в типичном для нее аффиксальном оформлении, в котором реализуется ее деривационная валентность. Выделяется два вида словообраз.парадигм: - конкретные – набор производных ед-ц от одного базового слова,наход.на одной ступени словообразования. - типовые парадигмы (даёт понять, как образуются слова) – парадигма в отвлечении от ср-в выражения.все базовые слова разбив.по семантико-грам.признакам (по ЧР, лексико-сем.группам, значению и тд); совокупность всех значений,кот.реализуются производящими опред. ЧР (все они реализуют ЛСГ) Типовая словообразовательная парадигма составляется совокупностью деривационных значений, реализуемых базовыми словами определенной части речи. напр.названия деятелей по механизмам: комбайн-комбайнер,компьютер-компьютерщик,трактор-тракторист. Типовую парадигму формируют конкретные парадигмы, в которых представлен один и тот же набор деривационных значений. Перечислим для примера семантические места, которые содержит типовая парадигма существительных — названии животных. Существительные — уменьшительные, увеличительные и оценочные; наименования самки и детеныша; наименования мяса животного; наименования помещения для животного (слонятник, коровник, попугайник); наименования лица, связанного с животным [здесь выделяются три семантические подтипа: а) 'любитель того, что называет производящее' — собачник, кошатник, голубятник (с интерфиксом -ат), ср. производные от иных семантических групп существительных: грибник, бабник; б) 'тот, кто ухаживает за животным' — коровник, телятник; в) 'тот, кто охотится на животное' — волчатник, медвежатник]. Прилагательные высокопродуктивны и имеют такие значения: 'принадлежащий животному, 'свойственный ряду животных'. Глаголы непродуктивны и немногочисленны и выражают два вида значений: а) от слов, имеющих метафорическое значение, относимое к человеку, образуются глаголы со значением 'вести себя подобно тому, кто назван производящим словом': собачиться, ишачить, попугайничать, обезьянничать, петушишься; б) 'производить на свет' — эти глаголы создаются только от супплетивных названий детенышей: жеребиться, телиться, ягниться, щениться СП представляет собой матрицу; она показ потенциальные возможности каждой ЛСГ всех частей речи. От глаг.можно образ.другой глагол (времен.хар-ка – работать –работал-проработал; пространств.хар-ка: идти –подойти, ехать-приехать). Прилаг.цвета могут давать глаголы (белеть,желтеть),названия оттенков, сущ-е (белизна,голубизна) Конкретная СП не может содержать члены,кот.нет в типовой СП. Типовая СП – место животных (коровник,курятник,конюшня) В типовую СП не могут входить те деривац.знач-я, кот.не представлены в яз (веснушки,снегурочка – это не типич.для рус яз словообраз.модели) В СП входят: - глагол (пространств.модификация временная,результативность,продолжит-ть действия,степень интенсивности) - сущ-е (наименов.предмета\объекта, пассив.лица,собирательность,единичность,взрослость,женскость,оценочность) - прил (активный, пассив.признак) В рус.яз распрастр.деминутивы (уменьшит-ласкат) В рус.яз много возможностей образ-я нов.слов.Важную роль в этом играет СП. Хар-ки СП: 1) протяжённость (ск-ко слов в кажд.блоке) 2) глубина (сколько раз одно и то же знач-е выраж.раз.суффиксами) Словообразовательные парадигмы, словообразовательные типы и их конкретные проявления – различные словообразовательные модели – составляют структуру словообразования. А взаимосвязь словообразовательных типов дает основание говорить о системе словообразования.       29. Охарактеризуйте словообразовательную природу неологизмов. Сопоставьте потенциальные и окказиональные слова. Специфика образования окказионализмов. Неологизм — слово, значение слова или словосочетание, недавно появившиеся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). Свежесть и необычность такого слова или словосочетания ясно ощущается носителями данного языка. По источнику появления неологизмов они делятся на: - общеязыковые (как новообразованные, так и новозаимствованные) - авторские, индивидуально-стилистические По предназначению: 1. для обозначения несуществовавших ранее предметов, явлений и понятий: например, слова «электростанция» или «космонавт», «лавсан», «программирование», «нэп» появились вместе с соответствующими реалиями. Возникновение общеязыковых неологизмов обычно связано именно с обозначением новой реалии. 2. как собственные имена для вновь создаваемых предметов (например, «Кодак»). 3. для более краткого или выразительного обозначения. 4. для достижения художественного (поэтического) эффекта. Способы создания неологизмов: - Словообразовательная деривация — образование новых слов из существующих в языке морфем по известным (обычно продуктивным) моделям, то есть по образцу уже существующих в языке слов, например «зеленокудрый» (Н. В. Гоголь), «громадьё», «молоткастый» (В. В. Маяковский) и др. - Семантическая деривация — развитие в уже существующем слове нового, вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже известным. - Заимствование слов из других языков. Между неологизмами и окказионализмами имеются важные различия. С течением времени неологизмы перестают восприниматься как новые слова и переходят в разряд обычных слов. Так произошло со словами колхоз, колхозник, комсомол, комсомолец, телевизор, телевидение, вертолет и другими в русском языке советской эпохи. В отличие от неологизмов окказионализмы, даже образованные очень давно, не устаревают, сохраняя свою необычность и свежесть независимо от времени их рождения. Окказионализмы живут лишь в том контексте, в котором они родились, и сохраняют свою связь с автором, их породившим. Они не входят в общенародный язык. Их роль другая — стилистическая. Иное дело — неологизмы. Их роль номинативная, «назывательная». Неологизмы воспринимаются и функционируют вне связи со своим творцом, даже если их придумал какой-то определенный человек. Вне системы языка находятся окказиональные слова, которые образуются с нарушением языковых норм, причем эти нарушения производятся осознанно. Окказионализмы – это факты речи, а не языка, они противопоставлены узуальным словам. В отличие от потенциальных слов окказионализмы имеют авторов, не случайно их окказионализмы частно называют индивидуально-авторскими словами. В отличие от неологизмов окказионализмы всегда сохраняют свою новизну, живут в пределах определенных тектсов и не выходят за их пределы. Окказионализмы – антиподы потенциальных слов, так как создаются вопреки законам словообразования. Сущестует несколько видов окказионализмов: - окказионализмы, произведенные с нарушением законов словообразовательных типов – таковы окказионализмы В. Хлебникова: умнязь, вилязь; - окказионализмы, произведенные под воздействие аналогии – когда за образец принимаются обыкновенные слова, но и в этом случае окказионализмы отличаются от обычных слов: снежеет дружно. Окказионализмы участвуют в оформлении драматургии текста и могут стать важным приемообразующим средством в руках умелого автора. Окказионал.словообраз-е осущ.в сфере мутационной деривации. Образ-е окказионализмов: 1) нарушаются законы продуктивности словообраз.типов,условия образования новых слов,несоответствие. 2) окказионализмы образ.при непродуктивных или малопродукт.типах. Снимаются противопоставления между ЧР, семантич.базами (льдёнок – суф енок\онок указ на уменьшит-ласкат животных) балерина танцует в полночи. Образ.новые слова за счёт стилистич.несоответствия (лапухиада – суф.ада – возвыш,книжный) кардильерствует – имя собственное +суф = действие; огончарован гончаровой. Окказ.могут образ.на базе словосочет, предложений. (дофенист – всё ему до фени; подписант – тот, кто подписывает; сейчас в рекламе встреч много) Одно из глав.нарушений окказионализмов – наруш-е словообраз.модели (растишка,шоколадно – относит.прилаг) Междусловное наложение\контемикация (заходерзости – от заходер, рерихнулся, компьютерроризация, обжирафик, счастливочный вкус) контемикация – часть слова захват.др.слово. Слияние: комплекс кругомвиноватости, честьмундирное соображение Способ образ-я по конкретному образцу: инопланетянка – нашепланетянка, скоропись – плохопись, в зоопарке оч людно, говорильно и ходильно. Каламбурные ооказионализмы: дыры (дары) природы; о,засмейтесь смехачи, суперменю для супертебя, антикомарин. Окказиональное слово есть факт речи, а не языка Узуальные ограничения могут быть преодолены в языке, и это происходит тогда, когда в обществе или у индивида появляется необходимость в образовании какого-либо слова. При этом создается производное слово, которое реализует потенциал производящего. Такие слова называются потенциальными. Потенциальные слова – это слова, созданные по продуктивным моделям русского словообразования без нарушения его законов. Они потенциально уже существуют в языке, и нужен лишь внешний стимул, обусловленный речевой ситуацией, чтобы они были употреблены.Время их появления установить невозможно, они живут в языке и им нужен только толчок для реализации. Образуются потенциальные слова по продуктивным словообразовательным типам. Например, благодаря словообразовательному типу, образующему названия мяса животных, в языке возможны слова китятина, слонятина и так далее. Словообразовательное значение потенциального слова, как правило, равно сумме составляющих, поэтому вне контекста при использовании многозначных аффиксов их значение может быть не понятно. Потенциальное словообраз-е – это реализация потенц.возможностей словообраз.типов словообраз.моделей.Потенц.словообраз.происходит по типич.моделям. Потенц.слова созд.в сторогом соответствии законов словообраз-я. Окказионал.словообраз.происходит с нарушением этих законов. Потенциальные слова. Слова, которые уже созданы, но еще не закреплены традицией словоупотребления, или могут быть созданы по образцу высокопродуктивных словообразовательных типов. Возражатель, повторятель, спрашиватель. Потенциальные слова (возражатель,спрашиватель,повторятель): 1) они относятся к словообразоват.типам,облад.высокой системной продуктивностью,т.е они могут легко образовываться с помощью ср-в 2) их значение мотивируется значением составляющих частей,т.е лишено фразеологичности 3) они расположены на границе словосочетания (слова с приставками анти-,сверх-,ведущие себя как самостоят.частицы) и словоформы (высокопродуктив.синтаксич.дериваты,образ.с лёгкостью от словоформ – отприлагательные и отглагольные сущ и суф –ость и –ние) 4) раз.словообразоват.типы облад.раз.способностью производить потенц.слова. (архи,анти,сверх,до,пере и тд – с этими типами потенц.слова преимущественно производятся; суф.к – эти типы лишены производить протенц.слова,тк они фразеологичны по семантике; суф.тель – одинаково образ.и потенц,и узуал.слова) Окказиональное слово – это «одноразовая» лексическая единица, лишенная воспроизводимости, а значит, и исторической протяженности своего существования, это слово не способно устаревать, в то время как понятие неологизма противопоставлено понятию архаизма. Именно благодаря вхождению в язык, а значит, и благодаря своему включению в историческую жизнь возникшее слово становится неологизмом. Термин окказионализм достаточно широко используется в лингвистической литературе, но общепризнанного определения окказионального слова до сих пор нет. Причины появления неологизмов, потенциальных и окказиональных слов разнообразны. Это, прежде всего, полное отсутствие названия для нового явления, предмета или процесса; стремление избежать тавтологии – нежелание повторения одного и того же обозначения в тексте. Называются среди причин и такие, которые призваны объяснить возникновение нового наименования для явлений, уже имеющих свое обозначение в языке, т.е. причины появления новообразований, новых только по форме. |