|

|

Ответы (Электроснабжение железных дорог). 1. Проблема качества эл энергии. Показатели качества электроэнергии

18.Параллельная работа ТП АС

В общем случае U на шинах смежных ТП не бывают одинаковыми и, следовательно, в ТС, как правило, должны возникать Iу.

На линиях I уравнительные токи определяются разностью U на ТП по модулю и фазе и полным сопротивлением ТС и имеют место при отсутствии нагрузки на МПЗ. Неодинаковость U на шинах ТП определяется различием U на их вводах за счет потерь U в ЛЭП5, а также различными потерями U в тр-рах ТП. В некоторых случаях Iу при отсутствии нагрузки на МПЗ могут привести к большим потерям энергии и перераспр-нию нагрузки м/у ТП

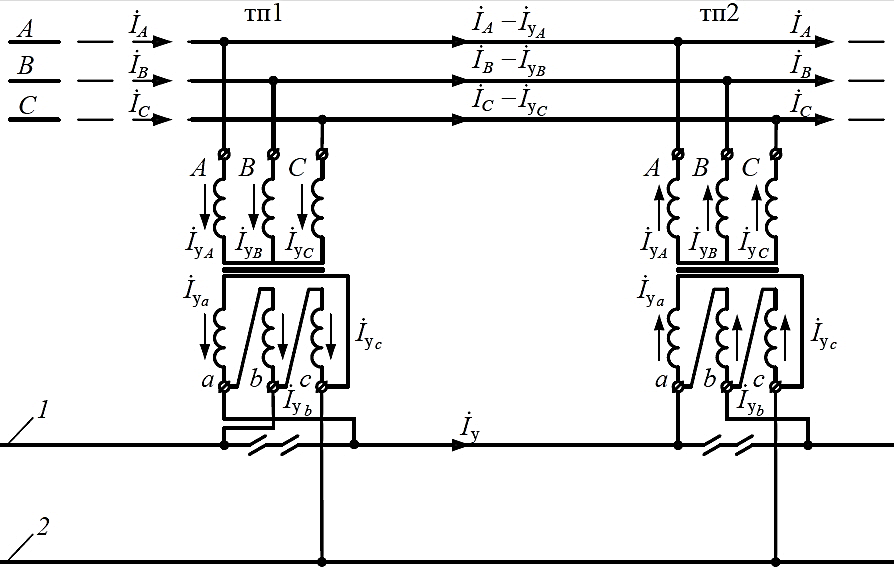

Рассмотрим метод определения Iу в ТС переменного тока, если на ТП установлены 3ф трансф-ры, соединенные по схеме Y/Δ, при отсутствии нагрузки на рассматриваемой МПЗ6 и одинаковых коэффициентах трансформации у трансформаторов смежных ТП. Будем считать, что каждую фазу трансформатора при несимметричной нагрузке можно рассматривать независимо от другой, т. е. как однофазный трансформатор.

– токи в высоковольтной ЛЭП до ТП1 и после ТП2 – токи в высоковольтной ЛЭП до ТП1 и после ТП2

– токи ответвляющиеся из ЛЭП в 1обмотку тр-ра ТП1 и возвращающиеся в ЛЭП из 1 обмотки тра-ра ТП2. Zл – сопротивление одной фазы ЛЭП между ТП. Zтс – сопр-е всех ТС7 всех путей соед-х параллельно. – токи ответвляющиеся из ЛЭП в 1обмотку тр-ра ТП1 и возвращающиеся в ЛЭП из 1 обмотки тра-ра ТП2. Zл – сопротивление одной фазы ЛЭП между ТП. Zтс – сопр-е всех ТС7 всех путей соед-х параллельно.

Ток в тяговой сети Iу распределяется между фазами тяговой обмотки трансформатора а и с вместе с b в отношении

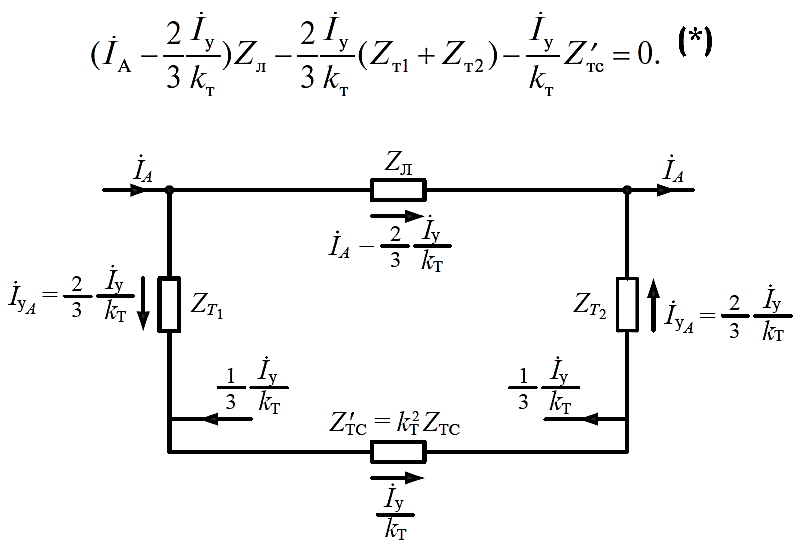

Если в тяговой сети будет протекать ток Iу, то в фазе а (на вторичной стороне) , в фазе А (на первичной стороне) ЛЭП между ТП ток , в фазе А (на первичной стороне) ЛЭП между ТП ток  Для фазы А ЛЭП и трансформаторов тп1 и тп2 и ТС можно привести схемы замещения, где все сопр-я и токи приведены к U ЛЭП. Для фазы А ЛЭП и трансформаторов тп1 и тп2 и ТС можно привести схемы замещения, где все сопр-я и токи приведены к U ЛЭП.  - сопротивление трансформатора подстанций 1 и 2 на фазу, приведенное к напряжению первичной обмотки; - сопротивление трансформатора подстанций 1 и 2 на фазу, приведенное к напряжению первичной обмотки;

Z'тс = к2ZTC - сопротивление ТС, приведенное к U 1 обмотки. Так как не весь ток ТС протекает по фазе а, а нас интересует только контур фазы А, то на рис. условно показано ответвление 1/3 тока Iу в другие фазы. Падение напряжения в замкнутом контуре схемы замещения равно нулю.

Полная сх.замещения для определения Iу

Упрощенная схема замещения

Из (*) получаем:

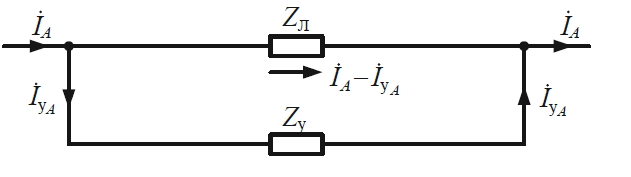

Итак, уравнительный ток зависит от параметров первичной и вторичной цепей и от тока  , распределяющегося по параллельным цепям в зависимости от их сопротивления. Из уравнения (*) видно, что , распределяющегося по параллельным цепям в зависимости от их сопротивления. Из уравнения (*) видно, что

Поэтому распределение тока  между двумя параллельными ветвями происходит исходя из сопротивлений Zл и Zy, (см. упр.схему), где между двумя параллельными ветвями происходит исходя из сопротивлений Zл и Zy, (см. упр.схему), где

Оценка уравнительного тока на ряде электрифицированных железных дорог показала, что величина его может достигать 100-120 А. Поэтому в ряде случаев опыт эксплуатации доказал эффективность перехода к одностороннему питанию контактной сети с выполнением раздела питания где-то в середине межподстанционной зоны.

|

19.Работа ТП в режиме реализации избытка энергии рекуперации

Рекуперативное торможение основано на использовании принципа обратимости электрических машин постоянного тока. На уклоне ТД могут работать в генераторном режиме, при котором кинетическая энергия поезда превращается в электрическую, передаваемую потребителям (в первую очередь локомотивам, работающим в тяговом режиме).

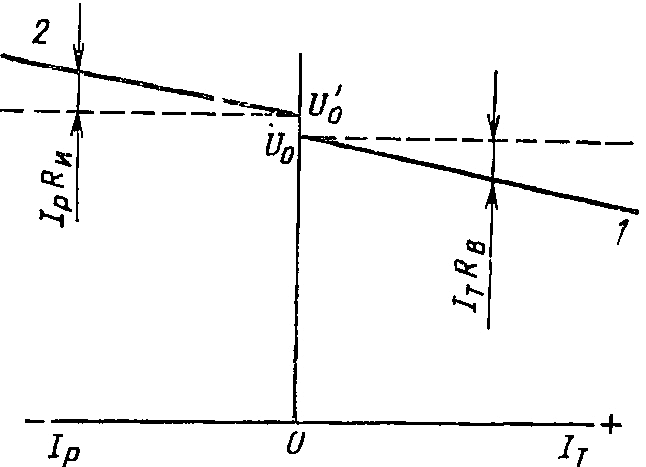

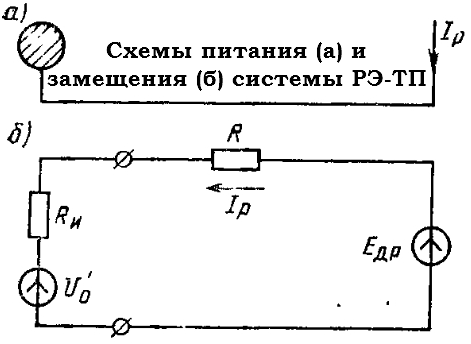

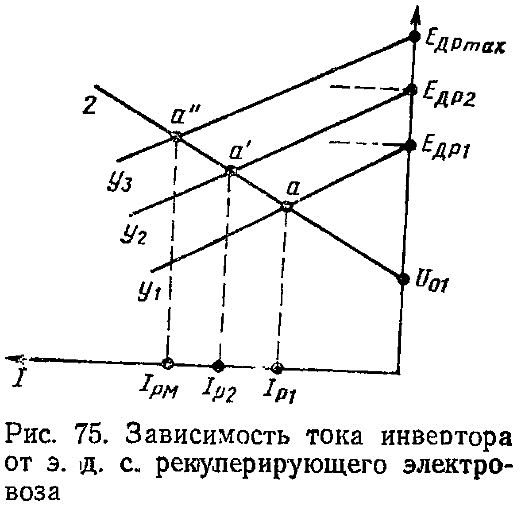

У словия рекуперации эл.энергии на участках пост-го тока зависят от режима U на шинах –I ТП. Он определяется внешней характеристикой ТП. Обычно на подстанциях участков с рекуперативным торможением устанавливают два выпрямительно-инверторных агрегата, которые в н.у. служат в качестве выпрямителей, а в режиме рекуперации переключаются на работу в инверторном режиме. Рассмотрим внешнюю характеристику подстанции в выпрямительном и инверторном режимах. В выпрямительном режиме все агрегаты, включая выпрямительно-инверторный агрегат, имеют сопротивление (с учетом внешней питающей сети) Rв меньшее, чем сопротивление одного выпрямительно-инверторного агрегата Rи в режиме инвертирования. Поэтому наклон характеристики 1 (в режиме выпрямления) меньший, чем наклон характеристики 2 в режиме инвертирования. Наклонный характер характеристики 1 с ростом тягового Iт очевиден, так как источником энергии является подстанция, нагрузкой - электровозы. Подъем характеристики 2 с увеличением инвертируемого тока Iр становится понятным, если учесть, что источником энергии становится РЭ8, а потребителем - ТП с сопротивлением Rи. Следовательно, РЭ должен генерировать такую Едр, чтобы она уравновешивала напряжение холостого хода U’0 и потерю напряжения в Rи под действием тока Iр. Работа в инв-м режиме начинается с момента, когда под действием РЭ в ТС и на шинах ТП устанавливается напряжение х.х. Uо. Если нет тяговых нагрузок, то РЭ, вызывая работу подстанции в инверторном режиме, должен еще повысить напряжение до U’0. Напряжение U0' является уставкой для переключения выпрямительно-инверторного агрегата в инверторный режим. Уставка U0' делается большей, чем Uо, во избежание случайного переключения инвертора. Дальнейшее повышение э. д. с. РЭ ведет к увеличению рекуперируемого РЭ тока, проходящего через инвертор.Рассмотрим схему взаимодействия РЭ с подстанцией (а) и схему замещения (б), здесь R- полное сопротивление цепи от РЭ до шин ТП, включая внутреннее сопротивление РЭ. Ток инвертора является линейной функцией э. д. с. РЭ и напряжения U0': словия рекуперации эл.энергии на участках пост-го тока зависят от режима U на шинах –I ТП. Он определяется внешней характеристикой ТП. Обычно на подстанциях участков с рекуперативным торможением устанавливают два выпрямительно-инверторных агрегата, которые в н.у. служат в качестве выпрямителей, а в режиме рекуперации переключаются на работу в инверторном режиме. Рассмотрим внешнюю характеристику подстанции в выпрямительном и инверторном режимах. В выпрямительном режиме все агрегаты, включая выпрямительно-инверторный агрегат, имеют сопротивление (с учетом внешней питающей сети) Rв меньшее, чем сопротивление одного выпрямительно-инверторного агрегата Rи в режиме инвертирования. Поэтому наклон характеристики 1 (в режиме выпрямления) меньший, чем наклон характеристики 2 в режиме инвертирования. Наклонный характер характеристики 1 с ростом тягового Iт очевиден, так как источником энергии является подстанция, нагрузкой - электровозы. Подъем характеристики 2 с увеличением инвертируемого тока Iр становится понятным, если учесть, что источником энергии становится РЭ8, а потребителем - ТП с сопротивлением Rи. Следовательно, РЭ должен генерировать такую Едр, чтобы она уравновешивала напряжение холостого хода U’0 и потерю напряжения в Rи под действием тока Iр. Работа в инв-м режиме начинается с момента, когда под действием РЭ в ТС и на шинах ТП устанавливается напряжение х.х. Uо. Если нет тяговых нагрузок, то РЭ, вызывая работу подстанции в инверторном режиме, должен еще повысить напряжение до U’0. Напряжение U0' является уставкой для переключения выпрямительно-инверторного агрегата в инверторный режим. Уставка U0' делается большей, чем Uо, во избежание случайного переключения инвертора. Дальнейшее повышение э. д. с. РЭ ведет к увеличению рекуперируемого РЭ тока, проходящего через инвертор.Рассмотрим схему взаимодействия РЭ с подстанцией (а) и схему замещения (б), здесь R- полное сопротивление цепи от РЭ до шин ТП, включая внутреннее сопротивление РЭ. Ток инвертора является линейной функцией э. д. с. РЭ и напряжения U0':  это выражение приводим к следующему виду: это выражение приводим к следующему виду:

(*) Левая часть уравнения (*) представляет собой прямую 2 на рис.1. Если теперь построить кривую 2 (рис.3) и в этом же квадранте построить правую часть уравнения (*) для э. д. с. РЭ, равной ЕДР1, то пересечение прямых 2 и y1=Eдр1-IрR в точке а однозначно графически определяет то значение тока IР1 которое удовлетворяет уравнению (*). Ток Iр1 при данном значении EДР1 будет протекать через инвертор. Если необходимо повысить ток инвертора, то следует с помощью тока возбуждения увеличить э. д. с. РЭ до Eдр2 (см. риc 3). При этом правая часть уравнения (*) будет характеризоваться уравнением прямой y2=Eдр2-IрR параллельной прямой у1, а новым совместным решением левой и правой части уравнения (*) будет абсцисса точки а' т. е. новый ток инвертора Iр2. При Eдрmax инвертор реализует наибольший ток Iрм. (*) Левая часть уравнения (*) представляет собой прямую 2 на рис.1. Если теперь построить кривую 2 (рис.3) и в этом же квадранте построить правую часть уравнения (*) для э. д. с. РЭ, равной ЕДР1, то пересечение прямых 2 и y1=Eдр1-IрR в точке а однозначно графически определяет то значение тока IР1 которое удовлетворяет уравнению (*). Ток Iр1 при данном значении EДР1 будет протекать через инвертор. Если необходимо повысить ток инвертора, то следует с помощью тока возбуждения увеличить э. д. с. РЭ до Eдр2 (см. риc 3). При этом правая часть уравнения (*) будет характеризоваться уравнением прямой y2=Eдр2-IрR параллельной прямой у1, а новым совместным решением левой и правой части уравнения (*) будет абсцисса точки а' т. е. новый ток инвертора Iр2. При Eдрmax инвертор реализует наибольший ток Iрм.

|

20. Способы компенсации ΔU во внешней энергосистеме. Способы регулирования U

Самым эффективным способом усиления системы электроснабжения на участках постоянного тока при расчетном U в КС 3 кВ является строительство дополнительной ТП на МПЗ. Применяется в том случае, когда другие способы усиления системы (увеличение сечения контактной подвески, ППС контактной сети, дополнительные выпрямительные агрегаты на существующих ТП, ВДУ на ТП и в КС, тяговые трансформаторы с плавным бесконтактным регулированием U) не позволяют улучшить показатели работы системы электроснабжения в необходимой мере. Однако такой способ усиления системы, улучшающий все показатели ее работы, является достаточно дорогим. Основные способы регулирования напряжения в системе электроснабжения постоянного(переменного) тока. 1. Ступенчатое контактное регулирование U трансформаторов.

Изменение коэффициента трансформации 3ф трансф-в осуществляется изменением числа витков первичной обмотки, соединенной в звезду. Регулирование U на первичной стороне необходимо для того, чтобы подводимое к первичной обмотке U не превосходило допустимых для каждого ответвления значений. В зависимости от способа переключения регулировочных ответвлений различают трансформаторы следующих типов:

- не имеющие устройств для переключения ответвлений под нагрузкой. ПБВ (с переключением без возбуждения);

- снабженные встроенными устройствами для регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). /может быть автоматизировано АРН/

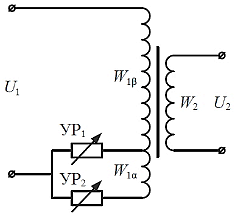

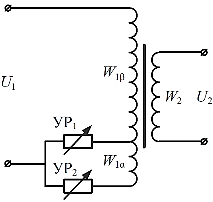

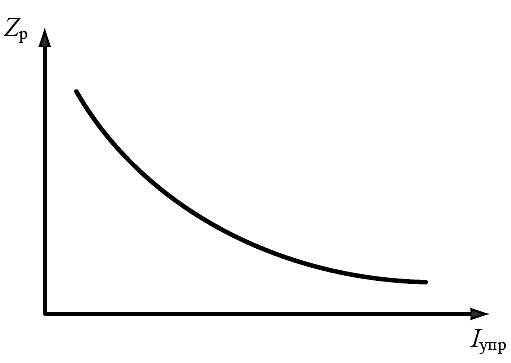

2 . Плавное бесконтактное регулирование U с помощью управляемых реакторов. На эл.фицированных участках жд РФ применяется бесконтактное регулирование выпрямленного U, основанное на плавном изменении коэффициента трансформации преобразовательного трансформатора (рис.) В регулирующую часть первичной обмотки трансформатора W1 включаются 2 управляемых реактора УР1 и УР2. УР имеет 2 обмотки, рабочую, включенную в цепь тока первичной обмотки трансформатора, и обмотку управления, питаемую от источника DC. Изменяя I управления реактора, изменяется индуктивное сопротивление рабочей обмотки. В процессе автоматического регулирования производят подмагничивание одного и размагничивание другого P за счет их I управления. Если УР1 размагничен, то Zур1= max. Если в это время УР2 намагничен, т. е. Iупр2 = mах и Zyp2 = min, то в формировании тока первичной обмотки участвуют все витки первичной обмотки (W1β+ Wl). Главное достоинство такого вида регулирования: возможность реализации любой внешней характеристики при плавном и безынерционном регулировании, отсутствие механических переключателей в системе регулирования, что повышает надежность работы данного устройства. Однако при этом снижается КПД за счет потерь в реакторах, уменьшается cosφ за счет введения дополнительного реактивного сопротивления реакторов, увеличивается состав гармонических составляющих во вторичном (анодном) U. 3. Вольтодобавочные устройства (ВДУ). . Плавное бесконтактное регулирование U с помощью управляемых реакторов. На эл.фицированных участках жд РФ применяется бесконтактное регулирование выпрямленного U, основанное на плавном изменении коэффициента трансформации преобразовательного трансформатора (рис.) В регулирующую часть первичной обмотки трансформатора W1 включаются 2 управляемых реактора УР1 и УР2. УР имеет 2 обмотки, рабочую, включенную в цепь тока первичной обмотки трансформатора, и обмотку управления, питаемую от источника DC. Изменяя I управления реактора, изменяется индуктивное сопротивление рабочей обмотки. В процессе автоматического регулирования производят подмагничивание одного и размагничивание другого P за счет их I управления. Если УР1 размагничен, то Zур1= max. Если в это время УР2 намагничен, т. е. Iупр2 = mах и Zyp2 = min, то в формировании тока первичной обмотки участвуют все витки первичной обмотки (W1β+ Wl). Главное достоинство такого вида регулирования: возможность реализации любой внешней характеристики при плавном и безынерционном регулировании, отсутствие механических переключателей в системе регулирования, что повышает надежность работы данного устройства. Однако при этом снижается КПД за счет потерь в реакторах, уменьшается cosφ за счет введения дополнительного реактивного сопротивления реакторов, увеличивается состав гармонических составляющих во вторичном (анодном) U. 3. Вольтодобавочные устройства (ВДУ).

Регулируемые вольтодобавочные устройства -для повышения и регулирования U как на шинах ТП, так и в отдельных точках ТС. За счет установки на подстанции ВДУ со стабилизацией выходного U предусматривается улучшение режима U на токоприемниках ЭВ, находящихся в зоне работы ВДУ. Для питания ВДУ используются ВЛПЭ9 10,5 кВ. На МПЗ могут быть установлены 1 или 2 ВДУ. Питание ВДУ осуществляется от ближайшей ТП. Радикальным способом усиления и модернизации системы ЭС DC является увеличение U в КС до 12-24 кВ.

|

21.Ступенчатое регулирование U

Ступенчатое контактное регулирование напряжения трансформаторов.

Изменение коэффициента трансформации трехфазных трансформаторов осуществляется изменением числа витков первичной обмотки, соединенной в звезду. Для регулирования трансформаторы снабжаются специальными регулировочными ответвлениями. В зависимости от способа переключения регулировочных ответвлений различают трансформаторы:

- не имеющие устройств для переключения ответвлений под нагрузкой ПБВ (с переключением без возбуждения);

- снабженные встроенными устройствами для регулирования напряжения под нагрузкой (РПН).

Для изменения коэффициента трансформации с ПБВ трансформаторы необходимо отключать от сети. Такие переключения делаются редко, при сезонном изменении нагрузки (1-2 раза в год).

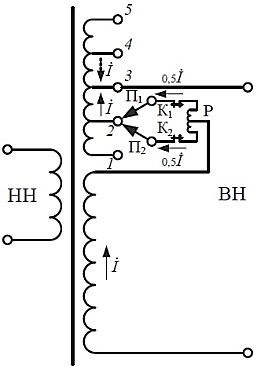

Т рансформаторы с РПН позволяют изменять коэффициент трансформации несколько раз в сутки. Обмотка высшего напряжения (ВН) состоит из двух частей: основной нерегулируемой и регулируемой. Последняя выполнена с рядом ответвлений к неподвижным контактам 1—5. При Uном на обмотке ВН используется средний вывод 3-основной вывод обмотки Переход на ответвления 1 и 2 увеличивает число витков первичной обмотки, а следовательно, коэффициент трансформации и уменьшает U на обмотке низшего напряжения (НН). Использование ответвлений 4 и 5 уменьшает число витков первичной обмотки, а следовательно, коэффициент трансформации и увеличивает U на 2-ой обмотке. рансформаторы с РПН позволяют изменять коэффициент трансформации несколько раз в сутки. Обмотка высшего напряжения (ВН) состоит из двух частей: основной нерегулируемой и регулируемой. Последняя выполнена с рядом ответвлений к неподвижным контактам 1—5. При Uном на обмотке ВН используется средний вывод 3-основной вывод обмотки Переход на ответвления 1 и 2 увеличивает число витков первичной обмотки, а следовательно, коэффициент трансформации и уменьшает U на обмотке низшего напряжения (НН). Использование ответвлений 4 и 5 уменьшает число витков первичной обмотки, а следовательно, коэффициент трансформации и увеличивает U на 2-ой обмотке.

Переключающее устройство для регулируемой части обмотки состоит из подвижных контактов П1 и П2 контакторов K1 и К2 и реактора Р. Середина реактора соединена с нерегулируемой частью обмотки. В нормальном режиме работы I обмотки ВН распределяется поровну между полуобмотками реактора. Поэтому магнитный поток реактора мал и падение напряжения в нем незначительно. Значительная L реактора ограничивает Iуравн-й при переключении между секциями.

Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформации может быть автоматизировано (АРН).

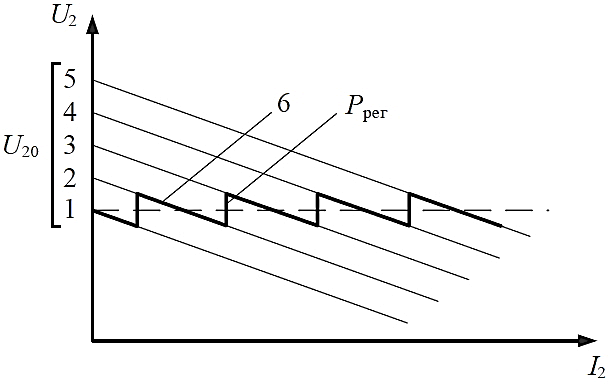

Внешняя характеристика трансформатора при автоматическом регулировании напряжения представлена на рис.

Внешние характеристики трансформатора

1-5 – естественные, 6 – автоматическая, Ррег – ступень регулирования

Современные трансформаторы с РПН имеют 18 дополнительных ответвлений. Диапазон регулирования ±16%.

В устройствах электроснабжения железных дорог трансформаторы с ПБВ используются на подстанциях постоянного тока для питания выпрямительных агрегатов.

|

22.Принцип плавного регулирования U

Плавное бесконтактное регулирование U с помощью управляемых реакторов.

Н а эл.фицированных участках жд РФ применяется бесконтактное регулирование выпрямленного U, основанное на плавном изменении k трансформации преобразовательного трансформатора. Регулирование U всегда осуществляется с высокой стороны трансформатора, что приводит к меньшим затратам активных материалов. В регулирующую часть 1й обмотки трансформатора W1 включаются 2 управляемых реактора УР1 и УР2. УР имеет две обмотки, рабочую, включенную в цепь тока первичной обмотки трансформатора, и обмотку управления, питаемую от источника DC. Изменяя I управления реактора, индуктивное сопротивление рабочей обмотки изменяется по закону, представленному на рис. а эл.фицированных участках жд РФ применяется бесконтактное регулирование выпрямленного U, основанное на плавном изменении k трансформации преобразовательного трансформатора. Регулирование U всегда осуществляется с высокой стороны трансформатора, что приводит к меньшим затратам активных материалов. В регулирующую часть 1й обмотки трансформатора W1 включаются 2 управляемых реактора УР1 и УР2. УР имеет две обмотки, рабочую, включенную в цепь тока первичной обмотки трансформатора, и обмотку управления, питаемую от источника DC. Изменяя I управления реактора, индуктивное сопротивление рабочей обмотки изменяется по закону, представленному на рис.

В процессе автоматического регулирования производят подмагничивание одного и размагничивание другого реактора за счет их токов управления. Если УР1 размагничен, т. е. Iупр1 = 0, то Zур= max. Если в это время УР2 намагничен, т. е. Iупр2 =mах и Zyp2= min, то в формировании тока первичной обмотки участвуют все витки первичной обмотки (W1β + Wl). И тогда имеет место максимальный k трансформации kтmax и минимальное значение U на вторичной обмотке U2

При полном размагничивании УР2 и одновременном намагничивании УР1, т.е. Zyp2=max, a Zyp1=min, U питающей сети прикладывается к наименьшему числу витков первичной обмотки  , поэтому , поэтому  и U2 = mах. и U2 = mах.

Главное достоинство такого вида регулирования: возможность реализации любой внешней характеристики при плавном и безынерционном регулировании, отсутствие механических переключателей в системе регулирования, что повышает надежность работы данного устройства. Однако при этом снижается КПД за счет потерь в реакторах, уменьшается cosφ за счет введения дополнительного реактивного сопротивления реакторов, увеличивается состав гармонических составляющих во вторичном (анодном) напряжении.

|

23.Факторы, определяющие необходимость усиления устройств ЭС

На эл.фицированных участках проблема усиления систем ЭС возникает, когда из-за возрастающей тяговой нагрузки на зонах питания показатели работы системы не соответствуют установленным нормативам. К таким показателям, как правило, относят:

средний уровень U на токоприемнике ЭПС10 за время хода 3 мин (по наиболее тяжелому, с точки зрения уровня U на токоприемнике, отрезку пути МПЗ), который должен быть не менее 21 кВ на участках I и 2,7 кВ на участках -I

max эффективные I фидеров ТП за интервалы времени 20, 3 и 1 мин, которые не должны превышать допустимых по нагреву токов для существующего на участке типа контактной подвески;

max рабочие I фидеров ТП и ПС11 и минимальные U в ТС, которые не должны нарушать условие, по которому были выбраны действующие уставки защит от токов КЗ, используемые на фидерах;

перегрузки выпрямительных агрегатов на ТП постоянного тока.

Увеличение тяговой нагрузки на зонах питания может иметь место из-за увеличения суточных размеров движения в связи с возрастанием грузопотока, внедрением более мощного ЭПС, появлением на участках тяжеловесных поездов.

Появление тяжеловесных поездов на двухпутных участках, движение которых, как правило, имеет место по одному из путей, значительно увеличивает нагрузку, приходящуюся на все элементы системы. Очень важно знать, сумеет ли система ЭС участка при ее существующих параметрах выдержать возрастающие перегрузки. Это можно сделать, применяя метод расчета системы электроснабжения с использованием имитационной модели ее работы, так как он позволяет учесть действительные условия эксплуатации, в том числе и с точки зрения организации движения поездов.

|

24.Способы усиления устройств ЭС

Самым эффективным способом усиления системы ЭС на участках -I при расчетном U в КС 3 кВ является строительство дополнительной ТП на МПЗ. Применяется в том случае, когда другие способы усиления системы (увеличение сечения контактной подвески, пункты параллельного соединения контактной сети, дополнительные выпрямительные агрегаты на существующих ТП, ВДУ на ТП и в КС, тяговые трансформаторы с плавным бесконтактным регулированием U) не позволяют улучшить показатели работы системы ЭС в необходимой мере. Однако такой способ усиления системы, улучшающий все показатели ее работы, является достаточно дорогим.

С экономической точки зрения предпочтительнее установка на МПЗ одноагрегатного тягового блока. Его питание осуществляется от распредустройства РУ-10 кВ (ОРУ-35 кВ) ближайшей ТП.

Еще один вариант усиления системы ЭС –I - использование пункта повышенного U ППН-6,6 кВ. На ближайшей ТП дополнительно устанавливается специальный преобразовательный агрегат с выходным U постоянного тока 6,6 кВ. Преобразовательный агрегат со стороны переменного I подключается к РУ-10 или ОРУ-35 кВ, а со стороны постоянного I - к РУ-6,6 кВ через разъединители и быстродействующий автомат на 6,6 кВ с установкой индивидуального фильтр-устройства и реактора в тяговых шинах агрегата. В ППН-6,6 кВ напряжение 6,6 кВ преобразуется в напряжение 3,3 кВ постоянного тока и подается через РУ-3,3 кВ в тяговую сеть.

Если в эксплуатации требуется улучшить отдельные показатели работы системы, то применяют менее затратные способы усиления. Следует отметить, что такие методы усиления, как увеличение сечения контактной подвески, применение ППС КС, установка дополнительных выпрямительных агрегатов, которые применялись ранее, на начальных этапах решения проблемы усиления системы, себя практически исчерпали. Чаще для улучшения отдельных показателей работы системы применяют регулирование напряжения на ТП или непосредственно в тяговой сети.

Традиционные способы усиления системы ЭС, такие как строительство дополнительных ТП, прокладка дополнительного усиливающего провода, переход с раздельной схемы питания КС на узловую, а с узловой на параллельную для улучшения режима U и уменьшения потерь эл.энергии в ТС, применимы и для системы ЭС переменного тока. Один из способов - регулирование U за счет частичной компенсации индуктивного сопротивления, питающей цепи установками ПДЕК.

Дальнейшее повышение пропускной и провозной способности эл.фицированных жд может быть достигнуто при напряжении 50 кВ в КС и на ЭПС (по аналогии с тем, что имеет место в ЮАР, Канаде, США), а при реализации системы электроснабжения 2x50 кВ вообще снимаются какие-либо ограничения пропускной способности по устройствам ЭС, открывается возможность существенно увеличить (до 150-200 км) МПЗ.

|

25. Основные понятия, связанные с компенсацией Q в системе ЭС

Основным средством компенсации на промышленных предприятиях являются батареи силовых конденсаторов (КБ), подключаемые параллельно к электросети, т. е. поперечная компенсация. КБ устанавливаются вблизи от места потребления Q, при необходимости снабжаются автоматическим регулированием для изменения присоединенной мощности при разных режимах нагрузок.

Распределение мощности КУ12 в сетях производится в основном из условия наибольшего снижения потерь P от реактивных нагрузок. Установка конденсаторов относительно большей мощности производится в местах наибольших реактивных нагрузок и сопротивлений питающих линий.

Схемы. В зависимости от того, как элементы емкостной компенсации включаются по отношению к нагрузке (параллельно или последовательно), различают поперечную (параллельную) емкостную компенсацию (ПЕК) и продольную (последовательную) емкостную компенсацию (ПДЕК).

Наиболее распространены схемы присоединения КБ через отдельные выключатели при напряжении 6—10 кВ или через рубильники и предохранители или автоматы при напряжении 380 В.

Защита. Для конденсаторных батарей 6-10 кВ применяется общая для всей установки максимальная токовая защита от КЗ и от перегрузок без выдержки t. Уставка защиты принимается примерно вдвое большей Iном батареи для отстройки от I включения и I разряда батареи.

Так как конденсаторы 6-10 кВ не имеют встроенной индивидуальной защиты, то у каждого конденсатора, устанавливаются быстродействующие токоограничивающие предохранители необходимой разрывной мощности, рассчитанные на броски тока при включении конденсатора, на максимальный разрядный ток, протекающий от неповрежденных конденсаторов к поврежденному, и на обычные колебания нагрузки при работе конденсаторной установки.

Разряд. Для быстрого разряда конденсаторов после их отключения применяются индуктивные или активные разрядные сопротивления, подключаемые параллельно конденсаторной батарее.

| |

|

|

Скачать 1.4 Mb.

Скачать 1.4 Mb.