1. в лабораторию завода по переработке лекарственного растительного сырья поступило на анализ сырье Ромашки аптечной цветки (цельное сырье, ангро). Необходимо проверить содержание примесей и действующих веществ в сырье

Скачать 3.11 Mb. Скачать 3.11 Mb.

|

Другие растительные маслаВ медицинской практике применяют масло миндальное – Oleum Amygdalarum, получаемое из семян двух форм миндаля обыкновенного AmygdaluscommunisL.: f. dulcis DC. и f. amara DC., сем. Розоцветные – Rosaceae. Миндальное масло применяют как легкое слабительное. Масло персиковое – Oleum Persicorum получают из семян персика обыкновенного PersicavulgarisMill. и абрикоса обыкновенного ArmeniacavulgarisLam., сем. Розоцветные – Rosaceae. Персиковое масло применяют для приготовления раствора камфоры для инъекций, препарата «Пинабин», оно входит также в состав других комплексных препаратов. Масло оливковое – Oleum Olivarum получают из плодов маслины европейской (оливы европейской) OleaeuropaeaL., сем. Маслиновые – Oleaceae. Оливковое масло применяется для приготовления раствора камфоры для инъекций, а также в составе комплексных препаратов «Цистенал», «Олиметин». Масло касторовое – Oleum Ricini получают из семян клещевины обыкновенной RicinuscommunisL., сем. Молочайные – Euphorbiaceae. Касторовое масло применяют как слабительное, для стимуляции родовой деятельности, при ожогах, обморожениях, язвах, трещинах, в составе мазей, линиментов и бальзамов. Масло кукурузное – Oleum Maydis получают из зародышей зерновок кукурузы ZeamaysL., сем. Злаки – Poaceae. В медицине кукурузное масло применяют для профилактики и лечения атеросклероза. Масло льняное – Oleum Lini получают из семян льна обыкновенного LinumusitatissimumL., сем. Льновые – Linaceae. Льняное масло применяется как легкое слабительное при спастическом запоре, наружно при ожогах и для приготовления жидких мазей. Смесь этиловых эфиров жирных кислот льняного масла составляет препарат «Линетол». Линетол применяется как противосклеротическое средство, наружно – как ранозаживляющее при ожогах, лучевых поражениях. Линетол входит в состав аэрозольных препаратов «Винизоль», «Левовинизоль», «Тегралезоль», «Ливиан», «Лифузоль». В России зарегистрированы следующие зарубежные препараты в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты льняного масла: «Эссенциале», «Липостабил», «Эссавен гель». 4. Одна из инфекционных клиник закупила партии пенициллина и стрептомицина. Через некоторое время в аптеку пришли жалобы на отсутствие терапевтического эффекта почти у всех больных клиники. После проверки в лаборатории ЦККЛС было установлено, что это стандартные препараты - не фальсификаты. • Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения генетических аспектов «инфекционной резистентности» или «госпитальной инфекции». Резистентность, или устойчивость, к антибиотикам — явление наследственное. Из устойчивой клетки стафилококка возникает устойчивое к ним потомство. Некоторые бактерии обладают способностью чрезвычайно быстро передавать устойчивость к антибиотикам нерезистентным бактериям, причем иногда даже принадлежащим к совсем иному виду. Японские микробиологи К. Т. Осяи и Т. Акиба, открывшие этот новый тип устойчивости, назвали ее инфекционной резистентностью. Они выращивали резистентную форму возбудителя дизентерии в одной и той же жидкой питательной среде с чувствительной к антибиотикам культурой Escherichia coli. Большая часть клеток последней стала также резистентной. Таким же образом устойчивая Е. coli повлияла на чувствительные бактерии дизентерии, превратив их в резистентные. Казалось, что чувствительный организм был как бы «заражен» генетическим материалом, контролирующим резистентность к антибиотикам, и перенял это свойство. Далее выяснилось, что этот «инфекционный» перенос резистентности на чувствительные бактериальные клетки и на их потомство совершается при помощи конъюгации и трансдукции. Конъюгация возможна и между бактериями, принадлежащими к разным видам. Японские микробиологи доказали, что свойство устойчивости «записано» в автономных генетических элементах, присутствующих в клетках наряду с хромосомами и называющихся эписомами. Как и для хромосом, носителем этой генетической «записи» является ДНК. Эписомы образуются в клетках независимо от хромосом и, как правило, быстрее последних. Кроме того, они могут перемещаться из одной клетки в другую. Эписомы, определяющие устойчивость к антибиотикам, называются факторами Rtf (факторами, детерминирующими перенос устойчивости). Они могут переноситься по типу конъюгации или трансдукции в чувствительные клетки, превращая их в резистентные. Инфекционная резистентность распространяется особенно интенсивно среди кишечных бактерий, к которым относятся возбудители дизентерии, брюшного тифа и другие бактерии. Существование инфекционной резистентности приводит к нежелательным для человека последствиям. Устойчивость к антибиотикам у микробов может распространяться не только в организме одного больного, но и передаваться от больного к больному. Интересно, что факторы Rtf могут передавать устойчивость одновременно к нескольким лекарственным средствам. Часто один и тот же микроорганизм устойчив и к сульфаниламидам, и к хлорамфениколу, и к стрептомицину, и к тетрациклинам. Резистентные кишечные бактерии продуцируют ферменты, при помощи которых обезвреживают антибиотики. Например, они могут обезвредить пенициллин, хлорамфеникол, стрептомицин и канамицин. 5. Предложите и обоснуйте технологическую и аппаратурную схему промышленного производства масляных экстрактов. Технологическая схема

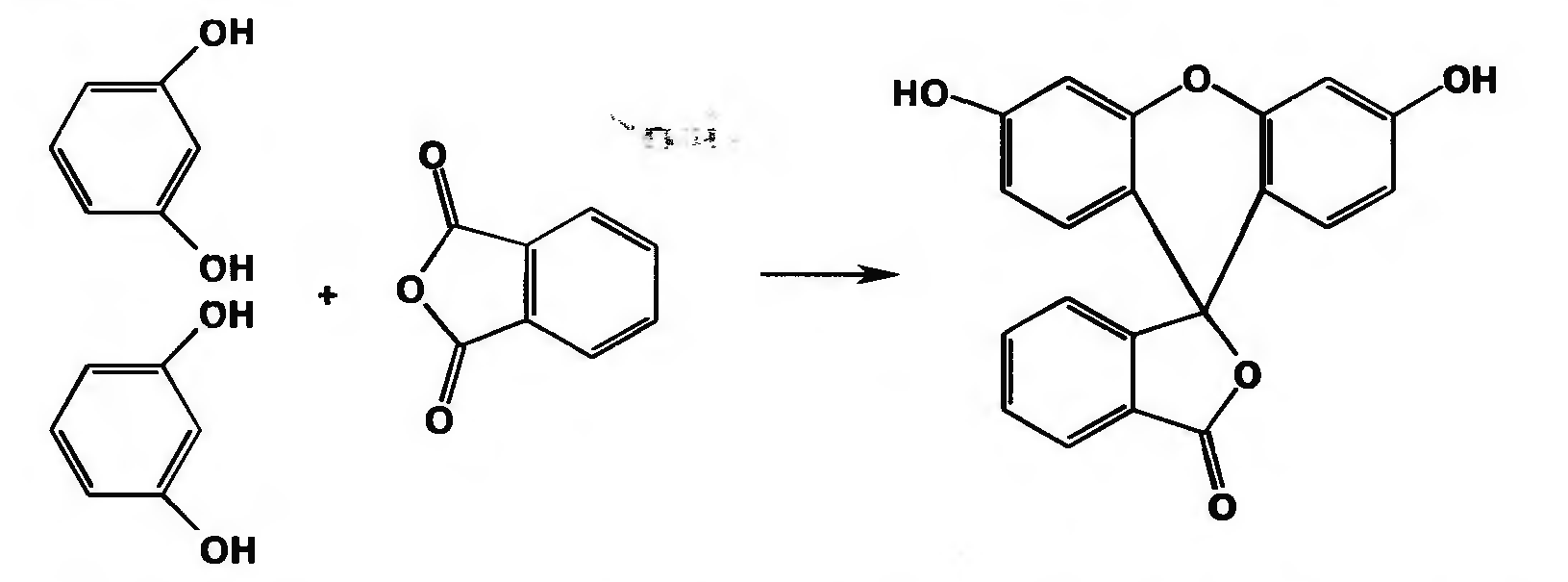

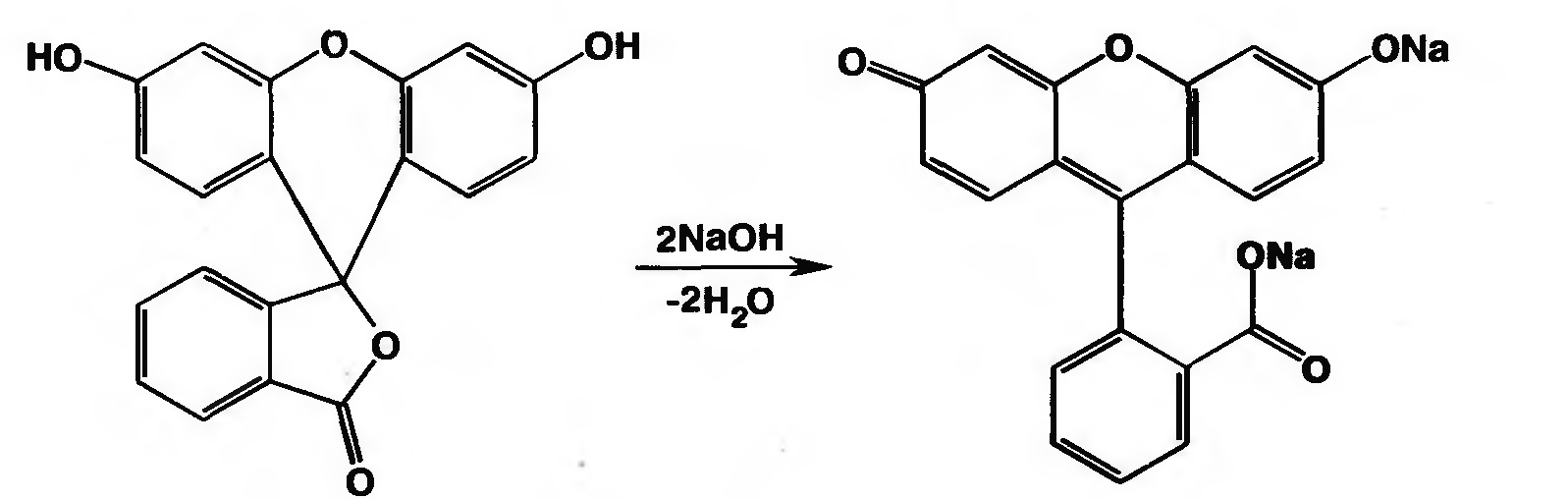

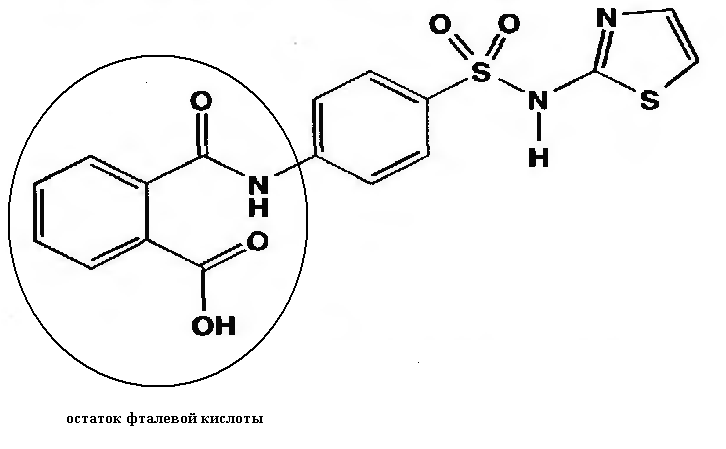

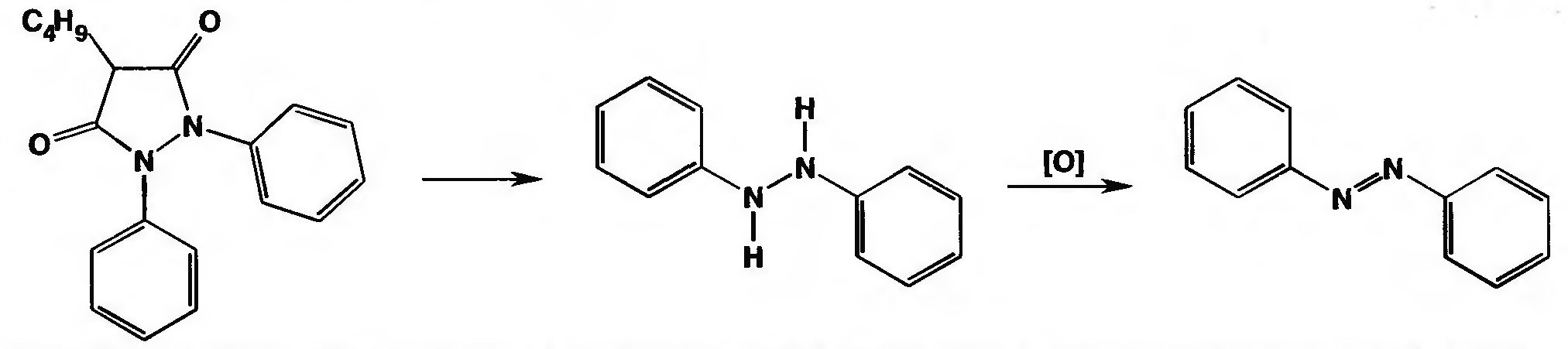

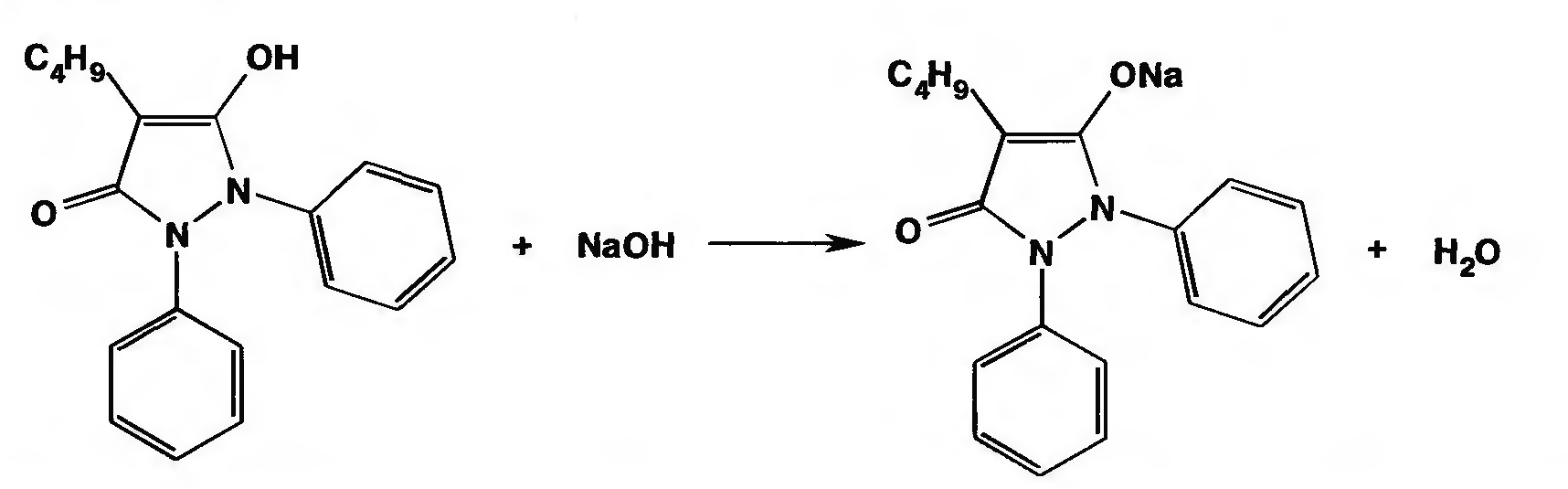

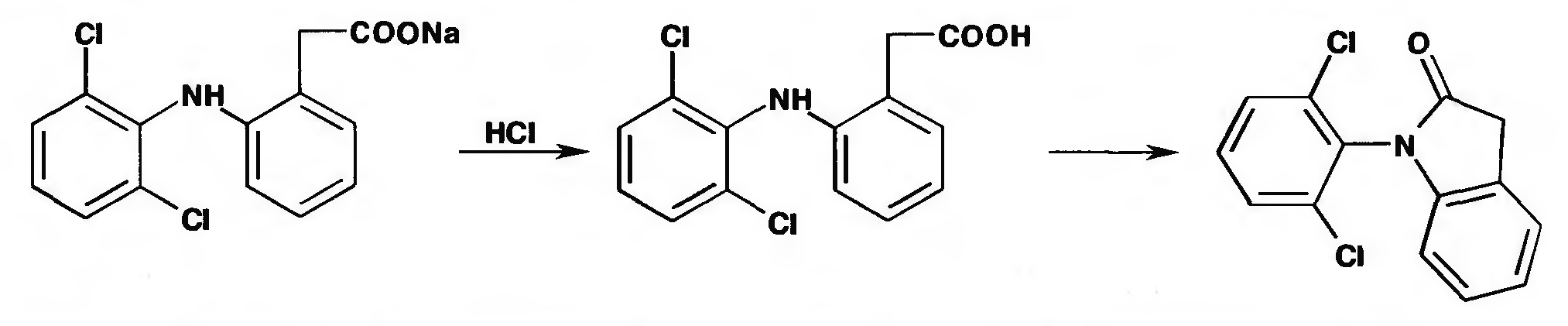

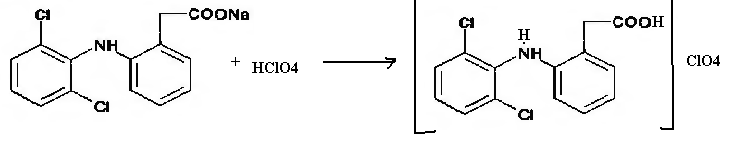

Примером масляного экстракта служит получение масла белены Листья белены измельчют на мельнице «Эксцельсиор», отсеивают от пыли на вибросите, транспортируют к реактору. В реакторе сырье смачивают смесью состоящей из 75 частей 95% спирта и 3 частей 10% раствора аммиака. Массу перемешивают и оставляют в реакторе с плотно закрытой крышкой на 12 ч при комнатной температуре. При этом гиосциамин и другие алкалоиды, содержащиеся в белене в форме солей, почти нерастворимые в жирных маслах, переходят в свободные основания, хорошо растворимые в жирных маслах. После мацерации массу заливают подсолнечным маслом, добавляют безводный натрия сульфат, поднимают температуру смеси до 50—60 °С и при постоянном перемешивании добиваются полного улетучивания спирта и аммиака (около 12 ч). При таком экстрагировании алкалоиды-основания из спиртового раствора полностью переходят в горячее масло. При полном удалении спирта и воды растираемые листья хрустят между пальцами. Чрезмерно; долгое нагревание приводит к потере алкалоидов. Обезвоженная; масляная вытяжка становится прозрачной. После охлаждения экстракт фильтруют через друк-фильтр, сырье отжимают, соединяя извлечения,; которые после 48-часового отстаивания фильтруют в стеклянные баллоны. С целью максимального извлечения алкалоидов и их сохранения в неизмененном состоянии применяют метод противоточного экстрагирования в батарее перколяторов смесью 70% этанола и 10% раствора аммиака. Полученные извлечения фильтруют, смешивают с равным количеством подсолнечного масла и в вакуум-аппарате сначала отгоняют основную массу спирта (при нормальном давлении), а затем при разрежении 600— 650 мм рт. ст. — остатки спирта и воды. Полученный масляный концентрат разбавляют до требуемого содержания алкалоидов, отстаивают 4—5 сут, после чего фильтруют сначала прозрачный верхний слой, а затем осадок. Обе порции экстракта объединяют, проводят стандартизацию. Также методом противотока получают масло облепихи. Для интенсификации используются в качестве растворителей не масло, а сжиженные газы, например хладон-12 при производстве масла шиповника. В результате увеличен выход масла шиповника на 10—15%, а также позволило расширить базу использования низкокаротиноидного сырья. Использование сжиженных газов в качестве экстрагентов позволяет улучшить качество получаемого масляного экстракта. 6. Для определения подлинности резорцина Государственная фармакопея рекомендует провести сплавление препарата с фталевым ангидридом; полученный сплав в растворе натрия гидроксида дает ярко-зеленую флуоресценцию. Подобная реакция происходит также при сплавлении резорцина с фталазолом в присутствии концентрированной серной кислоты. Резорцин как фенол образуют продукты конденсации со спиртами, альдегидами, органическими кислотамж. ангидридами кислот и т.д. К этой группе относится реакция образования флуоресцешш, которую используют для испытания подлинности резорцина. При сплавлении резорцина с фталевым ангидридом (или с гидрофталатом калия) образуется плав желто-красного цвета:  При растворении плава в растворе гидроксида натрия появляется интенсивная зеленая флуоресценция (ввиду образования в молекуле хиноидного цикла):  Фталазол в присутствии конц серной кислоты гидролизуется и высвобождает фталевую кислоту, которая при сплавлении с резорцином приобретает оранжево-красное окрашивание. После охлаждения и добавления 2 мл раствора гидроксида натрия отбирают 1 каплю полученной смеси и прибавляют к 200 мл воды. Появляется желтая окраска с интенсивной зеленой флуоресценцией.  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 22 1. Химико-фармацевтическое предприятие закупило за рубежом субстанции бутадиона и натрия диклофенака для производства лекарственных форм. При вскрытии упаковок оказалось, что у натрия диклофенака наблюдался выраженный коричневый оттенок, у бутадиона - серый оттенок. В целях исключения фальсификации, субстанции лекарственных средств были направлены в Центр сертификации для проведения аналитического контроля. По ФС внешний вид бутадина - Белый или белый со слегка желтоватым оттенком порошок.. В нашем случае он серый, это связано с воздействием температуры, окисления кислородом воздуха. По ФС внешний вид диклофенака натрия - от белого с кремоватым оттенком; светло-кремового цвета кристаллический порошок без запаха. В нашем случае выраженный коричневый оттенок, что свидетельствует об окислении препарата. Для определения допустимости окраски раствора используют испытание на цветность раствора субстанции и сравнение ее с эталонами на цветность. Для определения цветности берут одиаковые пробирки, просматривают в отраженном свете на белом фоне. БУТАДИОН для установления подлинности бутадиона химик провел только реакцию с раствором меди сульфата (образовался осадок серого цвета, переходящий в бледно-голубой). Эта реакция на бутадион специфична. Но одной не достаточно. Второй реакцией по ФС окисление действием концентрированной серной кислотой в присутствии нитрита натрия. При нагревании появляется оранжевое окрашивание, переходящее в более стойкое вишневое окрашивание, и выделяются пузырьки газа. Реакции окисления бутадиона обусловлены наличием в его молекуле остатка гидразобензола, который окисляется до окрашенных производных азобензола:  Более селективными будет использование в качественном анализе физико-химических методов. НД рекомендует подтверждать подлинность по ИК-спектрам, снятым в виде спрессованных таблеток лекарственных веществ с бромидом калия в области 4000-400 см-1, которые должны полностью совпадать с прилагаемыми к ФС рисунками спектров. Производные пиразола можно идентифицировать с помощью УФ-спектров. Раствор фенилбутазона в 0,01 М растворе гидроксида натрия характеризуются максимумами поглощения ,— при 263-265 нм, а в этаноле — при 240 нм. В качестве других испытаний проводят: испытание на растворимость, Тпл д.б 104-107 град, не должно быть гидразобензола, допустимы хлориды, сульфаты, тяжелые металлы. Количественное определение фенилбутазона по ФС основано на нейтрализации раствора навески в ацетоне 0,1 М раствором гидроксида натрия с применением индикатора фенолфталеина. В этом способе использованы кислотные свойства енольной формы фенилбутазона:  Для количественного определения можно использовать ИК-спектрометрию, фотоколориметрию. ДИКЛОФЕНАК НАТРИЯ Для установления подлинности натрия диклофенака аналитик использовал цветные реакции с раствором меди сульфата (образовался осадок зеленого цвета) и раствором натрия нитрита в концентрированной серной кислоте (появилось красное окрашивание) Химик аналитик не провел реакция на катион натрия – пламя желтого цвета. Также можно дополнительно провести реакцию с хлороводородной кислотой. Так при добавлении к водному раствору натрия диклофенака разведенной хлороводородной кислоты выпадает белый осадок 2-[2,6-(дихлорфенил)-амино]-фенилуксусной кислоты, которая частично превращается в индолинон:  К ФС на натрия диклофенак прилагаются рисунки ИК-спектров, полосы поглощения которых должка полностью соответствовать ИК-спектрам испытуемых лекарственных веществ в области 4000-400 см"1. Подлинность устанавливают также с помощью УФ-спекгров. УФ-спектр натрия диклофенака в 0,1 М растворе натрия гидроксида — максимум поглощения при 276 нм и минимум при 249 нм. Испытания на чистоту: растворимость, прозрачность, цветность раствора, посторенние примери, потерря в массе при высушивании, тяжелые металлы, остаточные органические растворители. Натрия диклофенак определяют методом неводного титрования в среде ледяной уксусной кислоты, титруют 0,1 М раствором хлорной кислоты (индикатор кристаллический фиолетовый). Точку эквивалентности устанавливают потенциометрически.  Содержание натрия диклофенака составляло 79% (д.б. не менее 99% по ФС в 12 ГФ), а бутадиона - 98% (не менее 99% по ГФ 10, ст 115). Препараты не соответствуют ФС по «Количественному содержанию» ВЫВОД: данные препараты не соответствуют требованиям ФС 2. Какие органы, осуществляющие контроль качества ЛС, Вам известны? Контроль качества осуществляют: региональная контрольно-аналитическая лаборатория или центр контроля качества ЛС Порядок формирования отпускной цены: Отпускная цена завода изготовителя включает себестоимость продукции + прибыль. В себестоимость включаются все издержки обращения: • заработную плату персонала, • расходы на сырье и вспомогательные материалы, • расходы на энергию, используемую на технологические цели, • налоги с продаж. • амортизация основных средств, • арендовые и страховые платежи, • коммунальные расходы, • налог на имущество, • ремонтно-эксплутационные расходы. Диклофенак входит в список ЖНВЛС. Приказом управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области (УРТ) от 26 февраля 2010 года № 6/2 утверждены предельные надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (ЖНВЛС) в зависимости от цены препарата. Бутадион не входит в список ЖНВЛС. Предельные оптовые и предельные розничные надбавки на лекарственные средства, не включенные в перечень ЖНВЛС, регулируются приказом ГУТ от 28.06.2007 г. № 16/1 «О ценах на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Согласно положений приказа, предельные размеры надбавок исчисляются от фактической цены производителя. 3. Дайте характеристику лекарственным растениям, обладающим противовоспалительным действием - трава череды трехраздельной, трава чистотела. Herba Chelidonii (Herba Chelidoniimajoris) чистотел большой (ChelidoniummajusL.) сем. маковых (Papaveraceae); Чистотел большой — растение с прямостоячими ветвистыми побегами высотой 25-80 см, с коротким вертикальным корневищем. Корень стержневой, ветвистый. Прикорневые листья черешковые, верхние — сидячие. Цветки правильные, четырёхчленные, собранные на концах стеблей в зонтиковидное соцветие. Плод — стручковидная коробочка. Все части растения содержат оранжевый млечный сок. Цветёт с мая до осени. Плоды созревают с июля. Химический состав. В траве содержится сумма алкалоидов, производных изохинолина (коптизин, стилопин, про-топин, хелидонин, хелеритрин, сангвина-рин, аллокриптопин и др.); флавоноиды (рутин, кемпферол, кверцетин); дубильные вещества; сапонины; органические кислоты (лимонная, яблочная, янтарная); витамины (кислота аскорбиновая, каротиноиды). Использование. Фармакологическое действие — аналгезирующее, имму-нодепрессивное, противовоспалительное, противотуберкулезное, противомикроб-ное, спазмолитическое. Трава чистотела используется для приготовления 5 % водного настоя, применяемого как желчегонное и бактерицидное средство при заболевании печени и жёлчного пузыря, а также как наружное противовоспалительное средство. Herba Bidentis (Herba Bidentistripartitae) череда трёхраздельная (BidenstripartiteL.) сем. сложноцветных — Astemceae (Compositae); Череда трёхраздельная — однолетник высотой до 1 м с небольшим сильно разветвлённым корнем и ветвистым стеблем. Листья супротивные, с короткими крылатыми черешками, глубоко трёх-раздельные. Корзинки до 1,5 см в диаметре, плоские, одиночные или по нескольку на концах ветвей; цветки все трубчатые, коричневато-жёлтые. Плоды — семянки с двумя-тремя зазубренными остями на верхушке. Цветёт с июня до сентября, плоды созревают в августе — сентябре. |