метод ба. мадина курс. Анализ бизнес процессов в сфере ретейла

Скачать 177.38 Kb. Скачать 177.38 Kb.

|

|

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА “ФИНАНСЫ И БИЗНЕС-АНАЛИТИКА” КУРСОВАЯ РАБОТА По дисциплине «Методология бизнес-анализа» НА ТЕМУ: Анализ бизнес процессов в сфере ретейла

Т ашкент-2023 СОДЕРЖАНИЕ:

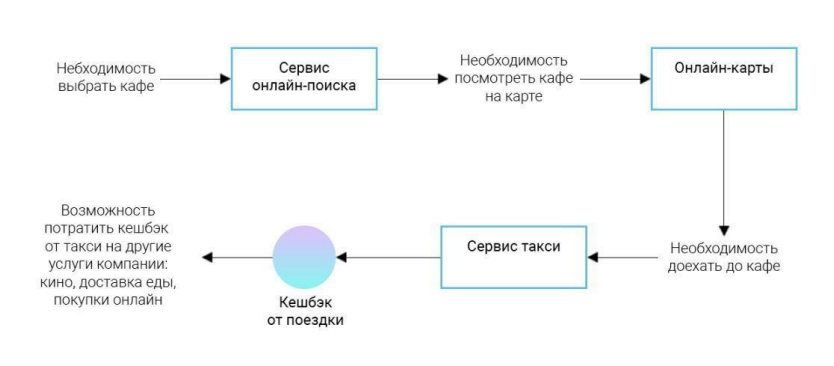

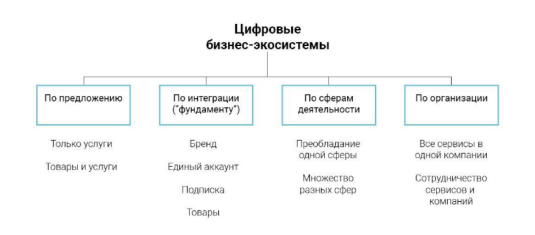

ВВЕДЕНИЕ Актуальностью выбранной темы является то, что с развитием интернет-технологий, а также с ростом числа пользователей всемирной сети, появляется всё большее количество онлайн-сервисов. Компании стараются предлагать своим клиентам максимально удобное взаимодействие с услугами, упрощая и улучшая интерфейс, делая работу с ними наиболее быстрой и понятной, оказывая своевременную поддержку и организуя обратную связь. Развитие компаний и повышение запросов пользователей к качеству обслуживания привело к появлению цифровых бизнес-экосистем – объединений сервисов, предполагающих удобное и в некоторых случаях более выгодное пользование всеми или несколькими услугами такой системы. Впервые термин «бизнес-экосистема» был использован американским ученым Джеймсом Муром в 1993 году, и с тех пор многие исследователи стараются развить и дополнить данное понятие [10]. Поскольку оно было создано за некоторое время до всемирного распространения интернета, Мур не мог предположить, во что может развиться предложенный им термин через 20-30 лет. Из данного им определения следует, что он представлял бизнес-экосистему как экономическое сообщество, состоящее из совокупности взаимосвязанных организаций и физических лиц. В состав экосистем предприятий входят их товары и услуги, потребители, поставщики, ведущие производители, конкуренты и другие заинтересованные стороны [10]. В настоящее время всё чаще под экосистемой понимается более узкое понятие – лишь совокупность предлагаемых компаниями товаров и услуг, без непосредственного учета внешних контактов – конкурентов, поставщиков и производителей. В Узбекистане в наши дни о намерении создать свою экосистему заявляли многие компании, например Click, «Узпромстройбанк». Экосистема — это набор сервисов, объединенных вокруг одной компании. Например, «Яндекс», который включает такие сервисы, как такси, доставка, почта, музыка и другие. Одно из преимуществ экосистемного подхода – возможность быстрого роста аудиторий новых сервисов [7]. Охватывая множество различных услуг и осуществляя деятельность под одним брендом, компании повышают свою узнаваемость и увеличивают количество возможных путей, по которым к ним могут прийти новые пользователи, избавляя пользователя от необходимости повторной регистрации на каждом новом сервисе, компании повышают вероятность, что он посетит другие, помимо того, на который попал изначально. Объектом исследования являются цифровые бизнес-экосистемы. Предмет курсовой работы экосистема маркетплейсов Uzum, Zood. ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМ 1.1 Понятие и история концепции бизнес-экосистемы Впервые понятие экосистемы в экономике было введено американским учёным Джеймсом Муром в 1993 году. Данное им в научно-популярном журнале «Harvard Business Review» определение звучало так: «Бизнесэкосистема – экономическое сообщество, которое состоит из совокупности взаимосвязанных организаций и физических лиц. Экономическое сообщество производит товары и услуги, ценные для потребителя, которые также являются частью экосистемы. В состав экосистемы любого предприятия также входят поставщики, ведущие производители, конкуренты и другие заинтересованные стороны. Со временем они коэволюционируют свои возможности и роли и стремятся соответствовать направлениям, установленным одной или несколькими компаниями-лидерами. Те компании, которые занимают руководящие роли, могут меняться с течением времени, но функция лидера экосистемы ценится сообществом, потому что она позволяет членам двигаться к общим видениям, чтобы выровнять свои инвестиции и найти взаимоподдерживающие роли» [10]. Приведённое выше определение представляет собой широкое, раскрытое понятие, описывающее как участников экосистемы (организации, физические лица, производители, поставщики, конкуренты), так и их действия. Именно из-за обширности данного определения возникают некоторые сложности с однозначным применением его к тем сообществам, которые в данный момент все чаще называют бизнес-экосистемами [9][10]. Е. В. Василенко в своей работе «Бизнес-экосистема: определения и подходы», рассматривая последователей развития идеи Мура, выделяет три различных подхода к изучению данного явления [11]. Согласно её классификации, первый подход заключается в тщательной проработке авторами одной из составляющих бизнес-экосистем, например, цепочке поставок. Во втором подходе исследователи бизнес-экосистем рассматривают их как движущую силу для создания новых продуктов, услуг, стартапов. Представитель же третьего подхода, фокусирующий внимание на связи бизнесэкосистем и экосистем знаний и инновационных, Валкокари рассматривает данный термин в контексте наличия главного актора, действующего в качестве платформы и предоставляющего совместные ресурсы для других акторовучастников сети с целью создания потребительской ценности. Как будет рассмотрено далее, данный взгляд на экосистему является близким к современным представителям цифровых бизнес-экосистем – каждая из них, обладая аудиторией, технологиями, ресурсами – в целом, платформой – использует эти возможности для создания и развитиях новых сервисов и услуг, следуя цели создания потребительской ценности. Современные представители рынка онлайн-услуг создавая товары и услуги, объединяя множество производителей и поставщиков, а также конкурируя друг с другом, создают сообщество, которое по определению Мура, без сомнения, является экосистемой. Однако каждая из этих компаний внутри, согласно их собственным заявлениям и позициям, имеет свою собственную экосистему [6]. В данном случае все чаще в это понятие вкладывается все то, что в первую очередь интересует непосредственно конечного пользователя, без фокусирования на «конкурентах» и «поставщиках». Регистрация на «Яндексе», также как и на других организациях, даёт доступ ко множеству бесплатных сервисов, охватывающих большое количество сфер жизни: услуги такси, географические карты, услуги доставки еды, онлайнконсультации врачей. При этом для пользователя создаются максимально удобные условия для пользования множеством сервисов и услуг вместе – в том числе и данный фактор формирует из большого количества отдельных услуг единую экосистему, в которую может погружаться пользователь (рисунок 1.1).  Рисунок 1.1 – Возможная схема пользования услугами экосистемы компании1 При этом экосистемы, пользование услугами которых может совпадать с приведённым примером, объединяют в себе множество поставщиков и организаций: таксопарки, правообладатели фильмов и музыки, рестораны и кафе, из которых происходит доставка. Однако, как было сказано ранее, для рядового пользователя это остается за рамками его интересов: при желании посмотреть фильм он заинтересован в первую очередь в самом фильме, а не в том, кто, владея авторскими правами на него, предоставил его в пользование киносервису. В данной работе предлагается рассматривать бизнес-экосистемы не как обширное понятие, предложенное Джеймсом Муром, а как набор множества товаров и, в первую очередь, интернет-услуг, объединённых внутри системы одной или нескольких организаций, функционально и на уровне интерфейса удобные для использования вместе или отдельно, охватывающие одну конкретную сферу жизнедеятельности или множество разных сфер, с точки зрения клиента. Как частный случай понятия бизнес-экосистемы предлагается называть такое явление цифровой бизнес-экосистемой (далее по тексту используются обозначения «экосистема», «цифровая экосистема», «бизнесэкосистема»), поскольку так или иначе пользование услугами внутри неё предполагает использование интернета. 1.2 Классификация и свойства цифровых бизнес-экосистем и подход к их построению Классификацию цифровых бизнес-экосистем предлагается проводить по их общим признакам и принципам работы, выделенным в процессе проведения анализа. В первую очередь, экосистемы можно разделить по предложению: – только услуги; – услуги и товары. Поскольку, как было отмечено ранее, в данной работе рассматриваются именно цифровые экосистемы, отсутствует вариант «только товары»: невозможно построить экосистему на одной лишь продаже товаров. Тем не менее, они могут играть высокую или даже ключевую роль при использовании экосистемного подхода. Так, услуги (доступ к музыке, к играм, приложениям, фильмам и сериалам) являются для «Apple» важной частью – за 2020 год они составили 14,55 млрд. долларов, или 22% от годовой выручки – однако полноценное пользование данными услугами чаще всего невозможно без покупки товара этой компании – телефона, ноутбука, планшета или другого устройства. Таким образом, для «Apple» товар является тем, что даёт пользователю доступ к экосистеме, является важной её частью и одним из способов внутренней интеграции, о которых речь пойдет далее. Основной же деятельностью Яндекса является сфера услуг, а товары – колонка-голосовой помощник Алиса, защитные пленки для телефонов, автомагнитолы – являются лишь вспомогательными элементами. Таким образом, и тот и другой пример занимаются продажами как товаров, так и услуг, при этом существует большая разница между значимостью товаров для экосистем данных компаний. Далее предлагается рассмотреть классификацию экосистем по интеграции, или по «фундаменту», который связывает продукты компании вместе, образуя экосистему: – бренд; – единый аккаунт; – подписка; – товар. В настоящее время чаще всего у экосистем используются первые три способа интеграции сервисов в экосистему одновременно – и бренд, и система единого аккаунта, и наличие системы подписки. Если вновь рассматривать в данном случае «Яндекс», то он обладает всеми четырьмя факторами, однако некоторые его сервисы – «Едадил», «Кинопоиск» – не имеют в своих названиях слова «Яндекс», в отличие от остальных сервисов компании [12]. Подписка существует, однако преимущества ее использования распространяются на ограниченное число сервисов. Единый аккаунт же доступен полностью при работе на всех сервисах экосистемы. Бренд является одним из наиболее важных факторов объединения сервисов в экосистему [9]. Во-первых, он позволяет пользователю понять, что перед ним вообще находится экосистема, объединяя множество услуг под одним названием. Во-вторых, если пользователь когда-либо уже работал с одним из сервисов экосистемы и данный опыт был позитивным, то повышается вероятность, что при выборе между услугами данной компании или другой, он выберет первую. В то же время, очевидно, при наличии какого-либо негативного опыта, произойдет обратный эффект. Таким образом, брендирование в случае экосистемного подхода ничем не отличается в своей сути от использования единого бренда при построении любой компании по любым другим принципам помимо экосистемного. Однако в случае экосистемы возрастают риски потери клиента не по одному, а вообще по всем сервисам этого бренда (число которых в случае некоторых компаний доходит до 90) – а значит, повышается роль каждого элемента экосистемы и каждого их сотрудника – и ответственного за контакты с клиентами, и разработчика ИС, и их руководителя и т.д [13]. В данном аспекте можно увидеть и некоторый парадокс экосистемного подхода – обладая свойством модульности, то есть, возможностью создания новых сервисов внутри экосистемы без оказания какого-либо влияния на остальные, совершенно разные её элементы все равно могут иметь влияние на работу друг друга. Единый аккаунт является также одним из главных факторов объединения сервисов наравне с брендом. Если экосистему можно представить без товаров и системы подписки, то отсутствие единого аккаунта и бренда размывает саму видимость единой системы. Непосредственно роль единого аккаунта – это повышение вероятности нового пользователя обратить внимание на остальные сервисы экосистемы, не заставляя его регистрироваться 5, 10, 50 раз заново, а для старого пользователя по этой же причине – повышение качества обслуживания. Система подписки, как было сказано ранее, не является важнейшим фактором построения экосистемы. Тем не менее, она играет мотивационную роль: если клиент купил подписку, в которую входит множество услуг, лишь из-за одного из сервисов – например, сервиса музыки, – то факт траты личных средств мотивирует его обратить внимание и воспользоваться другими, а поскольку подписки чаще всего имеют тарифы на месяц или на год – он может попробовать эти сервисы, увлечься и привыкнуть к ним [13]. Товары же позволяют некоторым компаниям вывести свою экосистему за пределы интернета – с помощью колонок-голосовых помощников, элементов «умного дома» – лампочек, розеток, бытовой техники – остаться с клиентом не только в услугах в повседневной жизни, но и повысить комфорт в домашней обстановке [12]. Для других компаний, как было отмечено ранее, товары могут являться главной основой экосистемы – с приобретения их технических устройств начинается погружение пользователя в экосистему. Кроме того, экосистемы можно поделить по сферам жизнедеятельности, в которых они работают: – преобладание конкретной сферы деятельности; – множество разных сфер деятельности. В таких компаниях, как «Яндекс», сложно определить конкретную сферу, в которой они ведут свою деятельность: они объединяют в себе и сервисы такси, и доставку еды, и онлайн-кинотеатры, и службы электронной почты. Банки же специализируются в первую очередь на услугах, связанных с финансами, а операторы сотовой связи – с услугами связи и медиа: домашний и мобильный интернет и ТВ, онлайн-кинотеатр. При этом речь идёт именно о преобладании одной сферы – обе перечисленных ранее сферы имеют и отходящие от их основных направлений услуги, однако конкретная сфера всё же поддаётся выявлению, в отличие от первых трёх представителей экосистемного подхода. Далее предлагается рассмотреть классификацию экосистем по принадлежности их сервисов с правовой точки зрения: – все сервисы принадлежат одной компаний или главной компании и дочерним; – сервисы принадлежат разным сотрудничающим компаниям. Как и всегда в случае построения жесткой иерархии подконтрольных структур, существует риск того, что на верх этой иерархии может попасть желающий детально всё контролировать и при этом неэффективный менеджер. В то же время, профессионал, владеющим высоким уровнем управления и понимающий важность делегирования полномочий, может эффективно показать каждому элементу системы общие принципы и цели, к которым все они вместе движутся, назначить высококлассных управляющих специалистов и привести компанию к определённому успеху [11]. Сервисы, объединённые через добровольное сотрудничество, позволяют приблизиться к постоянному сохранению здорового плюрализма. Однако в случае сотрудничества существуют риски, отсутствующие у единой компании – при нарастании внутренних конфликтов возникает вероятность разрыва отношений и договорённостей между элементами экосистемы, что приведёт к её разрушению. Стоит отметить, что каких-либо глобальных примеров экосистем, полностью построенных на сотрудничестве, в данный момент сложно найти. Так, оператор сотовой связи может позволить построить систему упомянутого ранее «умного дома», однако компания сама может не производить элементы для построения такой системы – она лишь создает ИС для управления устройствами, совместимую непосредственно с лампочками, бытовой техникой и другими товарами различных производителей [9]. Сервис доставки еды, входя в экосистемы и банка, и интернет-портала, принадлежит им обоим, также как сервис такси [8]. При этом экосистемы обоих сфер компаний гораздо шире и не ограничиваются данными двумя сервисами, поэтому сложно однозначно объявить, что они построены на сотрудничестве. Тем не менее, в определённой степени сотрудничество присутствует – и именно в таком контексте эти сферы компании можно отнести ко второму типу данной классификации, в отличие от «Яндекса». Для более удобного, сжатого отображения предлагаемой классификации была построена простая схема (рисунок 1.2).  Рисунок 1.2 – Предлагаемая классификация цифровых бизнес-экосистем2 Предлагается рассматривать данную классификацию как те вопросы, с которыми нужно определиться руководителю организации при планировании построения экосистемы – выбрать тип предлагаемых продуктов, определить возможность использования инструментов интеграции, сферу или сферы деятельности и понять, желает ли он получить собственную экосистему или построить её на сотрудничестве с другими компаниями. При этом важно осознавать саму суть того, из чего руководитель проекта выбирает, поэтому далее предлагается более подробно рассмотреть преимущества и недостатки каждого из элементов предлагаемой классификации цифровых бизнес-экосистем (таблица 1.1). Таблица 1.1 Преимущества и недостатки элементов классификации цифровых бизнес-экосистем3

Как видно, каждый элемент таблицы обладает и преимуществами, и недостатками, кроме единого аккаунта и системы подписки, для которых недостатки не обнаружены. При этом «недостатки» следует воспринимать в том числе и как свойственные любым компаниям сложности или просто факторы работы, вне зависимости от наличия у них экосистемы. Так, обладание более узкой целевой аудиторией при работе в конкретной сфере деятельности не является непосредственно проблемой – при создании бизнеса ответственный руководитель всегда так или иначе знает примерную целевую аудиторию и представляет её размер – он осознанно строит компанию, специализирующуюся на узком спектре услуг. Поэтому недостатком данный фактор можно назвать лишь в сравнении с соседним – с охватом множества различных сфер жизнедеятельности. По результатам анализа, а также на основе составленной классификации, предлагается выделять следующие свойства экосистем: 1. Системность (от греч. systema – «целое из составных частей») – состоят из множества услуг и товаров, которые при этом оказываются и распространяются через сеть Интернет [7]. 2. Модульность – возможно добавление и удаление одних сервисов без непосредственного влияния на другие [7]. 3. Интегрированность – сервисы внутри экосистемы объединены друг с другом с помощью бренда, единого аккаунта, системы подписки и/или товаров [7]. 4. Совместимость – сервисы внутри экосистемы совместимы друг с другом функционально и на уровне интерфейса [7]. 5. Нежёсткая принадлежность – сервисы могут принадлежать одной организации, или разным сотрудничающим организациям, при этом один сервис может принадлежать к двум разным экосистемам. 6. Нежесткая направленность – построение экосистемы возможно как вокруг определённой сферы деятельности с возможностью её определения, так и вокруг множества разных сфер без возможности установки главной. Предполагается, что наличие данных свойств является достаточным для обозначения какой-либо структуры как цифровой бизнес-экосистемы. Кроме того, данные свойства могут использованы как ориентир при построении своей собственной экосистемы. Также как характеристика, но не свойство, ввиду её необязательности, можно выделить наличие формально главного сервиса экосистемы – того, который позволил накопить первоначальный капитал, репутацию, опыт и аудиторию для создания экосистемы. В некоторых случаях это может быть сервис онлайн-поиска информации («Яндекс»), в других – почтовый сервис, в третьих – финансовая организация. Как было отмечено, это обозначение является лишь формальным, поскольку после построения экосистемы первый сервис становится лишь одним из множества. Также, как было сказано ранее, данное правило не является обязательным – возможно представить себе создание экосистемы вне того бизнеса, с помощью которого был накоплен начальный капитал, поэтому можно лишь заявить о характерности данного явления для существующих в настоящее время бизнесэкосистем. После выявления классификации и свойств цифровых бизнес-экосистем, можно предложить подход по построению такой системы [11]. 1. Постановка цели. В первую очередь, необходимо точно понимать, какую цель предполагается достичь с помощью построения экосистемы: расширение аудитории, ускорение роста числа клиентов, рост объёмов продаж и т.д. Если же лицо, принимающее решение, в момент постановки цели не владеет бизнесом в предполагаемой для построения экосистемы сфере, или не владеет бизнесом вовсе, то необходимо также определить цель: построение уникального по предложению сервиса, стремительный выход на новый перспективный рынок и т.д. Необходимо проанализировать возможные пути достижения цели помимо создания экосистемы, и убедиться в том, что её построение позволит решить наибольшее количество проблем и достичь желаемой цели, или же убедиться в обратном и принять другое решение. 2. Определение сферы деятельности. Если решение о создании экосистемы принято, необходимо конкретно определить сферу деятельности будущей системы: будет она работать по одной конкретной сфере, или охватывать множество; компания, если она уже существует, продолжит свою деятельность в той же сфере, или выйдет на новую (новые). 3. Получение представления о рынке. Имея понимание о сфере деятельности и зная результат, ожидаемый от создания экосистемы, провести обсуждение внутри организации, провести краткий обзор рынка, или же ориентируясь на собственный знания о данном рынке, представить, возможно ли вообще построение экосистемы в данной сфере (сферах), или она недостаточно широка по аудитории и услугам. Определиться, стоит ли начинать планирование проекта, или же стоит отказаться от него. 4. Планирование создания экосистемы. Выявить все задачи и подзадачи, определить все виды и количество необходимых ресурсов, составить календарный график. 5. Изучение рынка. Зная сферу деятельности и уже имея некоторое представление о рынке, необходимо провести его полноценный обзор и анализ конкурентов; проверить, перспективен ли рынок; выявить, какие сервисы есть у конкурентов и представить сервисы помимо уже существующих (например, путём мозгового штурма); составить список возможных для реализации, выявить наиболее перспективные, определить те, которые следует создать и внедрить в первую очередь и те, которые будут созданы позже ввиду меньшей перспективности или более высоких затрат на разработку. 6. Разработка концепции сервисов экосистемы. Если предыдущие пункты подтвердили возможность и перспективность создания экосистемы, необходимо разработать концепцию её элементов. Имея список первоочередных к реализации сервисов, проработать каждый из них: кто является целевой аудиторией конкретного сервиса, какие проблемы пользователей он будет решать, определить дизайнерские и технические решения, определить, что будет приносить доход во всей экосистеме; определить, планируется ли создание сервисов в пределах одной компании, или возможны схемы сотрудничества; 7. Разработка концепции объединения сервисов в экосистему. Имея готовую концепцию отдельных сервисов, представить, что будет объединять их вместе: бренд, единый аккаунт, система подписок или товары. 8. Оценка экономической эффективности. На основе проведённого анализа рынка, построении календарного графика, определить, будет ли проект экономически эффективен, за какое время окупится, какой доход имеется в данный момент (если имеется), какой будет на этапе разработки и после внедрения. 9. Разработка ИС. Непосредственно разработка дизайна и технической составляющей проекта, их объединение. 10.Запуск, проведение тестов, анализ и доработка. 11.Эксплуатация. Построение данного подхода помогло систематизировать информацию, полученную в процессе изучения такого явления, как бизнес-экосистемы. 1.3 Исследование рынка при принятии решения о создании экосистемы. Поиск возможных для реализации в экосистеме сервисов Одним из главных факторов, влияющих на принятие решения о создании экосистемы является исследование рынка, которое можно начать с поиска возможных сервисов. Первой частью исследования может стать непосредственно поиск по ключевым словам в поисковых системах. Например, если рассматривается создание экосистемы, связанной с музыкальным рынком, то в качестве запросов могут быть использованы сочетания «музыкальные сервисы», «сервисы для музыкантов» и подобные. Так возможен сбор информации среди сервисов, не представляющих для компании конкурентов в данный момент. Следующим этапом предлагается выявить все преимущества и недостатки каждого из сервисов, выявленных при предыдущих этапах, с точек зрения их функциональности, перспективности, необходимых вложений. Также важным вопросом может являться возможность объединения нескольких небольших услуг в один сервис, что позволит как избежать создания множества подобных сервисов внутри экосистемы, так и создать один качественный и многофункциональный продукт. При этом ошибкой может стать полное исключение из списка интересов компании тех сервисов, которые не были приняты в первую очередь реализации. Со временем требуемый уровень вложений таких сервисов может стать допустимым при росте доходов компании или же их функциональность с развитием интернет-технологий может расшириться. В случае применения экосистемного подхода на быстроразвивающихся, растущих рынках возрастает роль главных менеджеров проектов (менеджера продуктов) или же штатного аналитика компании – на них может быть возложена ответственность за быструю реакцию на появление новых сервисов или услуг у конкурентов, или же за самостоятельный поиск возможностей для создания новых путей обогащения компании [8]. |