Азбука дерматологии

Скачать 4.81 Mb. Скачать 4.81 Mb.

|

|

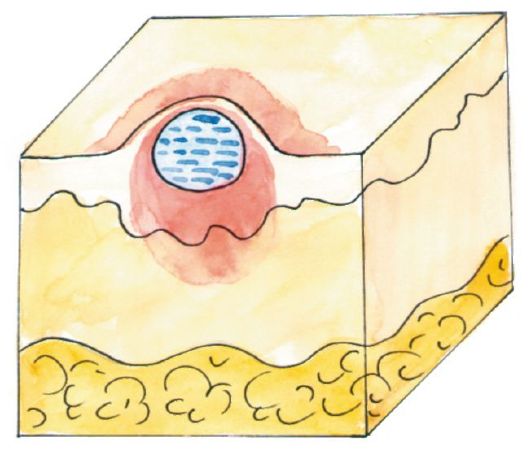

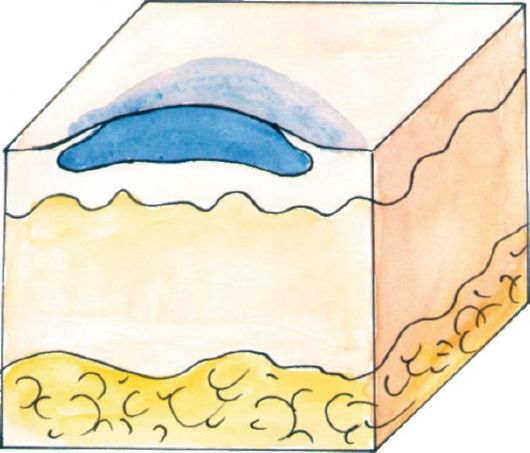

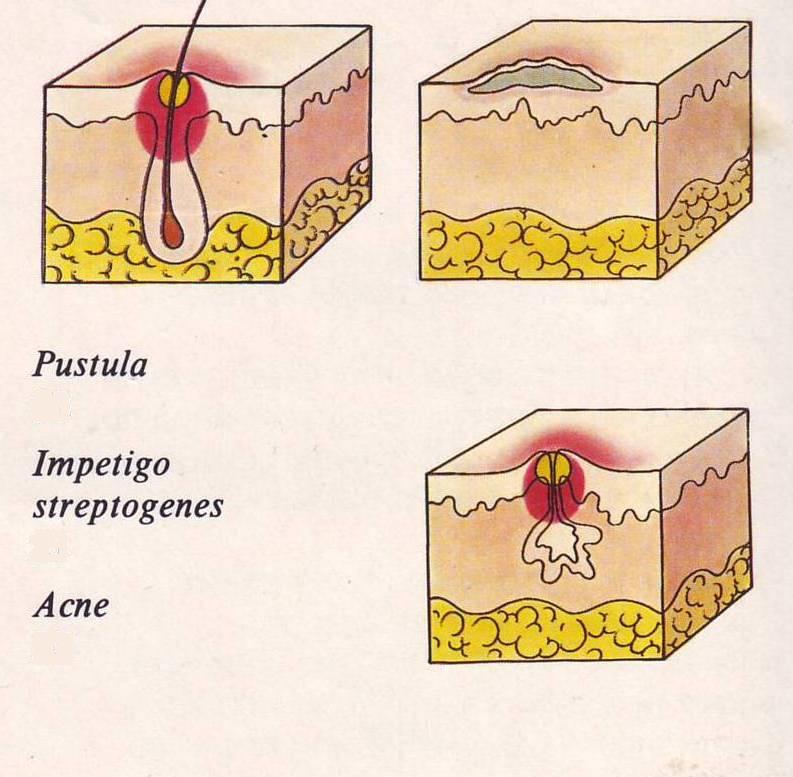

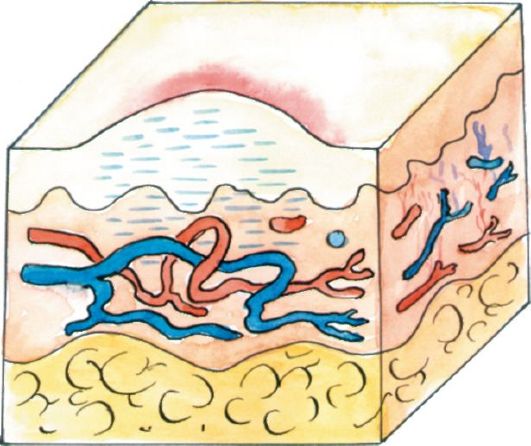

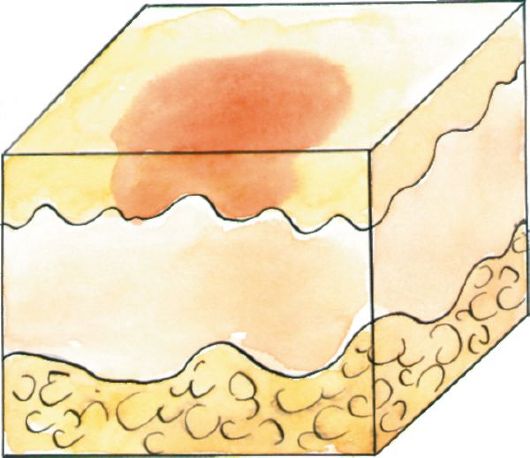

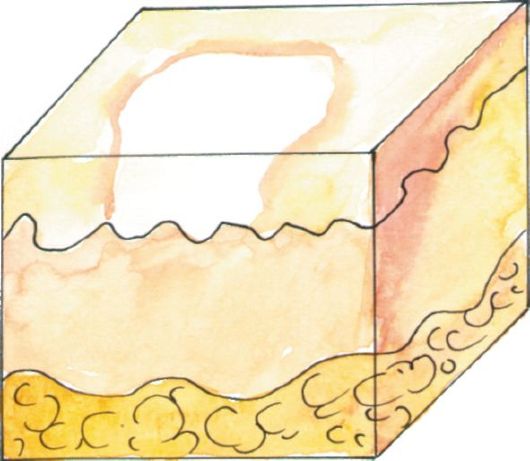

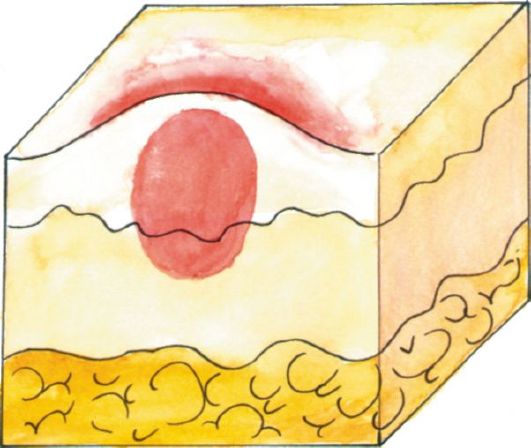

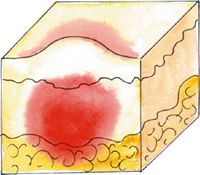

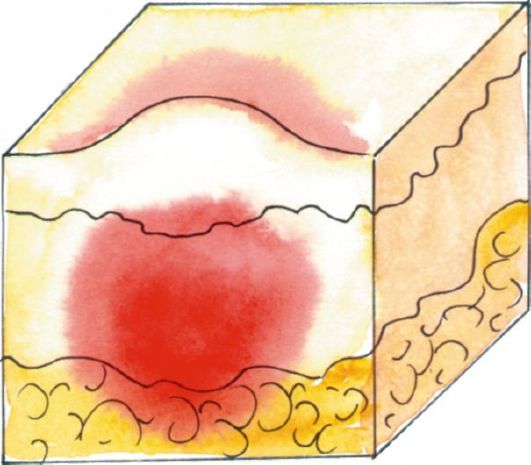

Теоретический материал - 1 раздел Морфологические элементы кожных сыпей Морфологическими элементами кожных сыпей называют различного характера высыпания, появляющиеся на коже и слизистых оболочках при различных дерматозах. Все они разделяются на 2 большие группы: первичные морфологические элементы, возникающие первыми на не измененной до этого коже, и вторичные – появляющиеся в результате эволюции или обратного развития первичных морфологических элементов на их поверхности или возникающие после их исчезновения. В диагностическом отношении наиболее важными являются первичные морфологические элементы, по характеру которых (цвет, форма, размеры, очертания, характер поверхности и др.) можно в значительном ряде случаев определить нозологию дерматоза, в связи с чем, выявлению и описанию первичных элементов сыпи, придаётся важное значение в локальном статусе истории болезни. Первичные морфологические элементы В подгруппу первичных морфологических элементов входят пузырёк (vesicula), пузырь (bulla), гнойничок (pustula), волдырь (urtica), пятно (macula), узелок (papula), бугорок (tuberculum), узел (nodus). Классификация первичных морфологических элементов I. По характеру воспаления различают: Островоспалительные - классические признаки воспаления выражены отчётливо: покраснение, зуд, отёчность, экссудация, болезненность, жжение (розеола, эритема, волдырь, гнойничок и т. д.). Неостровоспалительные - симптомы воспаления выражены слабо: застойные оттенки очагов поражения, инфильтрация; сильный зуд, болезненность и жжение отсутствуют (узел, узелки-бородавки, папилломы, бугорок). Невоспалительные - признаков воспаления нет (эритема гнева или стыдливости, телеангиэктазии, дисхромические и геморрагические пятна и т.д.). II. По наличию экссудата или скоплению клеточных элементов различают: Экссудативные - содержат экссудат: серозный, гнойный, геморрагический (пузырь, пузырёк, гнойничок, волдырь). Инфильтративные - содержат скопление клеточных элементов (узел, узелок, пятно, бугорок). III. По наличию полости различают: Полостные - имеют полость, заполненную каким-либо экссудатом: серозным, гнойным, геморрагическим (пузырь, пузырёк, гнойничок). Бесполостные - не имеют полости (узел, узелок, пятно, бугорок, волдырь). Существует 3 механизма, за счет которых возникают полостные элементы: • спонгиоз: происходит разрыв межклеточных связей под давлением жидкости; • вакуольная дегенерация: под влиянием грибка в клетках шиповатого слоя происходит отёк клеток и возникает пузырь; • баллонирующая дегенерация: причиной является вирус герпеса, ветряной оспы, который губительно воздействует на клетки шиповатого слоя. Возникает жидкость, в которой плавают умершие клетки. Полостные первичные морфологические элементы   Пузырёк (vesicula) – первичный полостной морфологический элемент, размеры которого до 0,5 см в диаметре, имеющий дно, покрышку и полость, заполненную серозным или серозно‑геморрагическим содержимым. Пузырьки располагаются в эпидермисе (интраэпидермально) или под ним (субэпидермально). Они могут возникать на фоне неизмененной кожи (при дисгидрозе) или на эритематозном фоне (герпес). Они чаще образуются за счёт спонгиоза (при экземе, аллергическом дерматите) или баллонирующей дистрофии (при простом и опоясывающем герпесе). При вскрытии пузырьков образуются множественные мокнущие эрозии, которые в дальнейшем эпителизируются, не оставляя стойких изменений кожи. Различают пузырьки однокамерные (при экземе) или многокамерные (при герпесе).   Пузырь (bulla) – первичный полостной морфологический элемент, состоящий из дна, покрышки и полости, содержащей серозный или геморрагический экссудат. Покрышка может быть напряженной или дряблой, плотной или тонкой. Отличается от пузырька большими размерами – от 0,5 см до нескольких сантиметров в диаметре. Элементы могут располагаться как на неизмененной коже, так и на воспаленной. Пузыри могут образоваться в результате акантолиза и располагаться внутриэпидермально (при пузырчатке акантолитической) или в результате отёка кожи, приведшего к отслоению эпидермиса от дермы, и располагаться субэпидермально (простой контактный дерматит). На месте вскрывшихся пузырей образуются эрозивные поверхности, которые в дальнейшем эпителизируются, не оставляя рубцов.     Гнойничок (pustula) – первичный полостной морфологический элемент, заполненный гнойным содержимым. По расположению в коже различают поверхностные и глубокие , фолликулярные (чаще стафилококковые) и нефолликулярные (чаще стрептококковые) гнойнички. Поверхностные фолликулярные гнойнички формируются в устье фолликула или захватывают до 2/3 его длины, т. е. располагаются в эпидермисе или сосочковом слое дермы. Они имеют конусовидную форму, нередко пронизаны волосом в центральной части, где просвечивает желтоватое гнойное содержимое, диаметр их составляет 1–5мм. При регрессе пустулы гнойное содержимое может ссыхаться в желтовато‑коричневую корочку, которая затем отпадает. На месте фолликулярных поверхностных пустул не остается стойких изменений кожи, возможна лишь временная гипо– или гиперпигментация. Поверхностные фолликулярные пустулы наблюдаются при остиофолликулитах, фолликулитах, обыкновенном сикозе. Поверхностные нефолликулярные пустулы – фликтены – имеют покрышку, дно и полость с мутноватым содержимым, окруженную венчиком гиперемии. Они располагаются в эпидермисе и внешне выглядят как пузыри с гнойным содержимым. Наблюдаются при импетиго. При регрессе пустулы экссудат ссыхается в корки, после отторжения которых остается временная де– или гиперпигментация . Глубокие нефолликулярные пустулы – эктимы – формируют язвы с гнойным дном, наблюдаются при хронической язвенной пиодермии и др. На их месте остаются рубцы. Пустулы также могут сформироваться вокруг выводных протоков сальных желез. Глубокие пустулы, сформировавшиеся вокруг выводных протоков апокриновых потовых желез при гидрадените, образуют глубокие абсцессы, вскрывающиеся через свищевые ходы и оставляющие после себя рубцы. Бесполостные первичные морфологические элементы   Волдырь (urtica) – первичный бесполостной морфологический элемент, возникающий в результате ограниченного островоспалительного отека сосочкового слоя дермы и отличающийся эфемерностью (существует от нескольких минут до нескольких часов). Исчезает бесследно. Возникает обычно как аллергическая реакция немедленного, реже замедленного типа на эндогенные или экзогенные раздражители. Наблюдается при укусах насекомых, крапивнице, токсидермиях. Клинически волдырь представляет собой плотноватый возвышающийся элемент округлых или неправильных очертаний, розового цвета, иногда с белесоватым оттенком в центре, сопровождающийся зудом, жжением.   Пятно (macula) характеризуется локальным изменением окраски кожного покрова, без изменений его рельефа и консистенции. Пятна бывают сосудистые, пигментные и искусственные. Пятна сосудистые делятся на воспалительные и невоспалительные. Воспалительные пятна (macula inflammatoria) имеют розово‑красную, иногда с синюшным оттенком, окраску и при надавливании (витропрессия) бледнеют или исчезают, а при прекращении давления восстанавливают свою окраску. В зависимости от размеров делятся на розеолы (до 1 см в диаметре) и эритемы (от 1 до 5 см и более в диаметре). Примером розеолезной сыпи может служить сифилитическая розеола, эритематозной – проявления дерматита, токсидермии и др. Невоспалительные пятна обусловлены расширением сосудов или нарушением проницаемости их стенок, не изменяют окраски при витропрессии. В частности, под воздействием эмоциональных факторов (гнев, страх, стыд) нередко отмечается покраснение кожи лица, шеи и верхней части груди, которое получило название эритемы стыдливости (erythema pudorum). Такое покраснение обусловлено кратковременным расширением сосудов. Стойкое расширение сосудов в виде красных сосудистых звездочек (телеангиэктазии) или синюшных древовидно ветвящихся жилок (ливедо) встречается при диффузных болезнях соединительной ткани и др. При нарушении проницаемости сосудистых стенок образуются геморрагические невоспалительные пятна, обусловленные отложением гемосидерина, которые не исчезают при надавливании и меняют окраску от красной до буровато‑желтой («цветение синяка»). В зависимости от размеров и очертаний они делятся на петехии (точечные геморрагии), пурпуру (до 1 см в диаметре), вибицес (полосовидные, линейные), экхимозы (крупные, неправильных очертаний). Геморрагические пятна встречаются при аллергических ангиитах кожи, токсидермии и др.    петехии пурпура экхимозы   Пятна пигментные появляются в основном при изменении содержания пигмента меланина в коже: при его избытке отмечаются гиперпигментированные (macula hyperchromica), а при недостатке – гипо – или депигментированные пятна (macula hyporchromica, achromica, depigmentatio). Эти элементы могут быть врожденными или приобретенными. Врожденные гиперпигментированные пятна представлены родимыми пятнами (невусами). Приобретенными гиперпигментированными пятнами являются веснушки, хлоазма, загар, депигментированными – лейкодерма, витилиго. Врожденной генерализованной депигментацией проявляется альбинизм. Пятна искусственные (татуаж, татуировка) представляют собой окрашивание кожи в результате отложения в ней нерастворимых красящих веществ. Они могут быть профессионального характера – обусловлены внедрением в кожу частиц угля, металла или другой пыли в процессе профессиональной деятельности или вводятся в кожу искусственно (татуаж).   Узелок (papula) – первичный бесполостной морфологический элемент, характеризующийся изменением окраски кожи, ее рельефа, консистенции и разрешающийся, как правило, бесследно. По глубине залегания выделяют папулы: эпидермальные, расположенные в пределах эпидермиса (плоские бородавки); дермальные, локализующиеся в сосочковом слое дермы (папулезные сифилиды); эпидермодермальные (папулы при псориазе, красном плоском лишае, атопическом дерматите). По характеру воспаления выделяют папулы: воспалительные: встречаются гораздо чаше: при псориазе, вторичном сифилисе, красном плоском лишае, экземе, при этом со стороны эпидермиса могут наблюдаться акантоз, гранулез, гиперкератоз, паракератоз, а в сосочковом слое дермы откладывается клеточный инфильтрат; невоспалительные: формируются в результате разрастания эпидермиса типа акантоза (бородавки), дермы по типу папилломатоза (папилломы) или отложения в коже продуктов обмена (ксантома). По размеру и форме узелки бывают: милиарные, величиной с просяное зерно (1–3 мм в диаметре), чаще конической формы и с расположением вокруг волосяного фолликула; в центре такого элемента заметна роговая пробка или волос; лентикулярные папулы размером с чечевицу или горошину (0,5–0,7 см в диаметре), могут быть выпуклыми, овальными, круглыми, плоскими, многогранными. нумулярные, монетовидные - это папулы, возникшие в результате слияния между собой при периферическом росте крупных папул плоской формы (1–3 см в диаметре). При ряде дерматозов происходит периферический рост папул, их слияние и формирование более крупных элементов – бляшек (при псориазе). По очертаниям папулы могут быть: округлыми, овальными, многоугольными (полициклическими). По консистенции папулы могут быть: – плотными, плотно‑эластическими, тестоватыми, мягкими. Иногда на поверхности узелка образуется пузырек. Такие элементы получили название папуло‑везикулы, или серопапулы (при пруриго).   Бугорок (tuberculum) – первичный бесполостной инфильтративный морфологический элемент, залегающий глубоко в дерме. Характеризуется небольшими размерами от булавочной головки до горошины (от 0,5 до 1 см в диаметре), изменением окраски кожи, её рельефа и консистенции; оставляет после себя рубец или рубцовую атрофию. Формируется в основном в сетчатом слое дермы за счет образования инфекционной гранулемы. Клинически имеет довольно большое сходство с папулами. Основное отличие заключается в том, что бугорки, как правило, изъязвляются и оставляют после себя рубцы. Возможно разрешение бугорка без стадии изъязвления с переходом в рубцовую атрофию кожи. Бугорки наблюдаются при лепре, туберкулёзе кожи, лейшманиозе, третичном сифилисе и др.   Узел (nodus) – первичный бесполостной инфильтративный морфологический элемент, залегающий глубоко в дерме и гиподерме и имеющий размеры от лесного ореха до куриного яйца и более (от 2 до 10 см и более в диаметре). По мере развития патологического процесса, как правило, происходит изъязвление узла с последующим рубцеванием. Различают узлы воспалительные, например сифилитические гуммы, и невоспалительные, образующиеся в результате отложения в коже продуктов обмена (ксантомы и др.) или злокачественных пролиферативных процессов (лимфома). Узлы воспалительного характера имеют мягкую или тестоватую консистенцию, нечеткие границы, кожа над ними красного цвета, они склонны к быстрому разрешению. Узлы, появившиеся вследствие специфического воспаления (колликвативный туберкулез, сифилитическая гумма), имеют плотную консистенцию, резко отграничены от окружающих тканей, склонны к распаду и изъязвлению с последующим рубцеванием. |