Азбука дерматологии

Скачать 4.81 Mb. Скачать 4.81 Mb.

|

Контрольные вопросы к 1 разделуЗадание: заполните пустые клетки таблицы 1. В конце пособия сверьтесь с эталоном. Таблица 1. Первичные элементы и их динамика

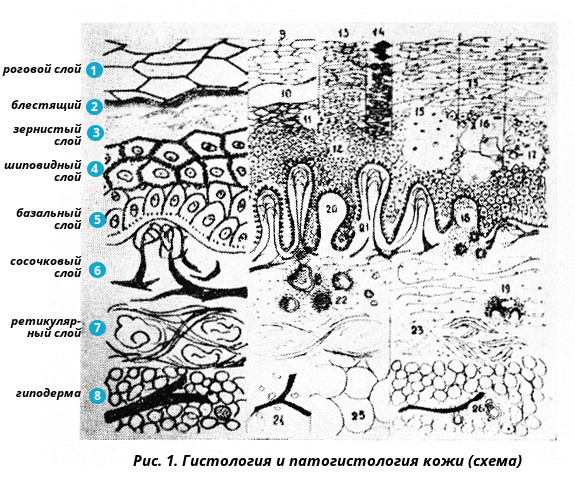

Теоретический материал – 2 разделВиды кожных сыпей По наличию первичных и вторичных морфологических элементов: мономорфная сыпь; полиморфная сыпь: истинный и ложный полиморфизм; При наличии одного вида первичного морфологического элемента кожных сыпей (например, только папул или только пузырей) говорят о мономорфном характере сыпи. В случае одновременного существования разных двух и более первичных элементов (например, папул, везикул, эритемы) сыпь называется истинной полиморфной (например, при экземе). Различают также ложный (эволюционный) полиморфизм сыпи, обусловленный возникновением различных вторичных морфологических элементов (экскориаций, чешуек, трещин и др.), придающих сыпи пёстрый вид. По локализации и степени распространённости: ограниченная распространённая (универсальная) локализованная генерализованная симметричная асимметричная По характеру воспаления: островоспалительная; неостровоспалительная; невоспалительная. ПАТОМОРФОЛОГИЯ КОЖИВ основе формирования различных высыпаний на коже лежат разнообразные патоморфологические процессы, происходящие в эпидермисе, дерме и гиподерме. Совокупность этих процессов может быть специфична для того или иного дерматоза и часто учитывается в диагностике заболевания, а нередко является важнейшим исследованием, позволяющим поставить диагноз. Различают патогистологические процессы, наблюдаемые в эпидермисе, реже - дерме. По характеру патологического процесса в эпидермисе выделяют процессы, связанные с изменением эпидермальной кинетики (гиперкератоз, гранулёз, акантоз), нарушением дифференцировки клеток эпидермиса (паракератоз, дискератоз), нарушением эпидермальных связей (акантолиз, баллонирующая и вакуольная дистрофия, спонгиоз). Большое значение в диагностике дерматозов имеет изучение общей патогистологии кожи. I. Процессы, связанные с зменением эпидермальной кинетики: гиперкератоз – утолщение рогового слоя эпидермиса, являющееся следствием избыточного содержания кератина. Различают пролиферационный и ретенционный гиперкератоз. Пролиферационный гиперкератоз формируется в результате повышения функциональной активности клеток эпидермиса, протекая на фоне утолщения зернистого и шиповатого слоев, и наблюдается при таких дерматозах, как красный плоский лишай, нейродермит и др. Ретенционный гиперкератоз формируется в результате замедления процесса отшелушивания клеток рогового слоя, что обусловлено повышением содержания в роговом слое гликозаминогликанов, играющих цементирующую роль и затрудняющих разъединение роговых клеток и их физиологическое отторжение. Зернистый слой при этом тонкий или вовсе отсутствует. Ретенционный гиперкератоз наблюдается при вульгарном ихтиозе. гранулёз – утолщение зернистого слоя, в котором вместо 1-2 рядов клеток насчитывают 5 и более. Гранулёз обычно сопровождает пролиферационный гиперкератоз. Неравномерный гранулёз, наблюдаемый в папулах красного плоского лишая, обеспечивает характерный для этого заболевания симптом – «сетки Уикхема», формирующийся за счет неравномерного преломления света в зонах неравномерного гранулёза. акантоз - усиление размножения клеток шиповатого слоя в виде тяжей, погруженных в дерму, утолщение и увеличение числа рядов росткового (мальпигиевого) слоя эпидермиса. Соответственно удлиняются и сосочки дермы – папилломатоз. Акантоз может быть равномерным и умеренно выраженным за счет увеличения рядов клеток шиповатого слоя как над, так и между сосочками дермы (экзема, красный плоский лишай) и неравномерным с резким увеличением количества рядов шиповатых клеток в основном между сосочками дермы. В таких случаях он комбинируется с папилломатозом (псориаз). II. Процессы, связанные с нарушением дифференцировки клеток эпидермиса: паракератоз – нарушение процесса ороговения с потерей способности клеток эпидермиса вырабатывать кератогиалин, в результате чего происходит неполное ороговение клеток эпидермиса. При этом в зоне рогового слоя (который должен быть компактным и безъядерным) располагаются рыхло лежащие клетки с палочковидными ядрами, не содержащие кератогиалина. Зернистый слой часто отсутствует или недоразвит. В основе паракератоза лежит нарушение соотношения между пролиферативной активностью и дифференцировкой клеток эпидермиса в связи с нарушением тканевого гомеостаза дискератоз – преждевременное автономное ороговение отдельных кератиноцитов, которые становятся более крупными с интенсивно окрашенными ядрами и базофильной, слегка зернистой цитоплазмой. Они кажутся двухконтурными, лишенными межклеточных связей, в результате чего хаотически расположены во всех слоях эпидермиса. По мере приближения к поверхности эпидермиса они приобретают шаровидную форму (круглые тела Дарье – corpus ronds), а затем превращаются гомогенные ацидофильные образования с очень мелкими пикнотическими ядрами, располагающимися в роговом слое и получавшие название зерен (grains). В основе дискератоза лежит нарушение комплекса тонофиламенты – десмосомы с растворением контактного слоя последних и агрегацией их вокруг ядра. Дальнейшее уплотнение и уменьшение количества кератина в этих клетках приводят к образованию зерен. Дискератоз наблюдается при старческом кератозе, контагиозном моллюске (доброкачественный дискератоз), а также при раке кожи (злокачественный дискератоз). III. Процессы, связанные с нарушением эпидермальных связей: акантолиз – потеря связи между кератиноцитами шиповатого слоя вследствие повреждения их десмосомальных контактов. Это приводит к образованию внутриэпидермальных полостей («акантолитических пузырей»), заполненных межклеточной жидкостью. Клетки шиповатого слоя, потерявшие между собой связь в результате акантолиза, называются акантолитическими клетками (клетки Тцанка). Они имеют округлую форму, крупное ядро и узкий ободок цитоплазмы. Метаболизм в них минимален, в дальнейшем они подвергаются деструкции и гибнут. Акантолиз может быть первичным и вторичным. Первичный акантолиз наблюдается при вульгарной и листовидной пузырчатке, доброкачественной семейной пузырчатке Гужеро-Хейли-Хейли и др. Вторичный акантолиз встречается при герпесе, импетиго и других дерматозах. баллонирующая дистрофия – резко выраженный отёк эпидермиса с набуханием эпидермоцитов и исчезновением межклеточных мостиков, в результате чего развивается акантолиз с образованием пузырей. Пузыри заполнены серозным экссудатом, в котором плавают крупные округлые дистрофически измененные, напоминающие баллоны, эпидермоциты. Этот вид дистрофии характерен для пузырьков вирусного происхождения, например, при опоясывающем лишае, герпесе простом. вакуольная дистрофия - внутриклеточный отёк кератиноцитов с образованием в их цитоплазме вакуолей, что приводит в дальнейшем к гибели клетки. Вакуолизация и гибель клеток базального слоя наблюдаются при красной волчанке, однако чаще вакуольная дистрофия наблюдается при вирусных поражениях кожи типа герпеса, где она является одним из компонентов баллонирующей дистрофии. спонгиоз – межклеточный отёк в шиповатом слое, в результате проникновения серозного экссудата из расширенных сосудов сосочкового слоя в эпидермис. При этом клетки раздвигаются, их межклеточные связи напрягаются и рвутся (вторичная потеря связи между кератиноцитами) на ограниченных участках, отчего часть клеток погибает, и образуются микрополости – спонгиотические пузырьки. Возможно слияние мелких полостей в более крупные, и проникновение воспалительных клеток в эпидермис с образованием спонгиотических пустул. Микроскопически эпидермис на этих участках приобретает вид губки, чем и обусловлено название «спонгиоз». Развивается при экземе, острых и подострых дерматитах, дисгидрозе, дисгидротической эпидермофитии. Патологические процессы, протекающие в дерме, включают папилломатоз, нарушения микроциркуляции в коже, отёк, отложения клеточных инфильтратов воспалительного или неопластического характера, дистрофию соединительной ткани, патологию придатков кожи и др. Папилломатоз – удлинение, нередко с разветвлением, сосочков дермы, неравномерно приподнимающих над собой эпидермис. Является морфологической основой вторичного кожного элемента – вегетации (например, при вегетирующей пузырчатке). Нередко папилломатоз сочетается с межсосочковым акантозом, как, например, при псориазе, обеспечивая третий псориатический феномен – точечного кровотечения при граттаже папулы псориаза. Нарушения микроциркуляции в коже – одно из самых частых явлений, сопровождающих любую воспалительную реакцию в коже. Наиболее сильная реакция сосудистого комплекса проявляется при ангиитах кожи и острых воспалительных процессах с отёком кожи (экзема и др.). Наблюдаются расширение сосудов, утолщение и повышение проницаемости их стенок, набухание эндотелия, что обычно сопровождается образованием периваскулярных клеточных инфильтратов из лимфоцитов, гистиоцитов, тканевых базофилов и других мононуклеарных элементов. Благодаря сети развитых сосудистых анастомозов ишемические инфаркты в коже встречаются редко, хотя, например, при аллергических ангиитах гибель отдельных участков ткани с последующим изъязвлением кожи возможна. Отложения клеточных инфильтратов воспалительного или неопластического характера. Клеточные инфильтрации в коже могут иметь различное происхождение, чаще как результат хронического воспаления, но могут быть пролифератом злокачественного клона клеток (например, при лимфомах). По расположению различают периваскулярные инфильтраты, окружающие сосуды в виде муфт или диффузно располагающиеся в сосочковом слое дермы, узелковые инфильтраты, занимающие всю толщу дермы при почти не поражённом сосочковом слое дермы, ввиду чего между эпидермисом и дермальным инфильтратом остается полоска нормального коллагена (сифилитические папулы). Возможно формирование инфильтрата типа гранулёмы в результате гранулематозного воспаления, в основе которого лежат иммунные нарушения. Появление гранулём в ходе воспалительного процесса связано прежде всего с несостоятельностью мононуклеарных фагоцитов, которые не могут до конца переварить возбудителя, и персистированием последнего в тканях (туберкулёз, сифилис, лепра). Воспалительный процесс при этих инфекциях имеет, помимо обязательных компонентов (альтерации, экссудации и пролиферации), ряд определенных морфологических признаков с преобладанием специфической продуктивной реакции гранулематозного характера и развитием коагуляционного некроза в очагах воспаления. Клеточный состав гранулём содержит мононуклеарные фагоциты – макрофаги, эпителиоидные клетки, представляющие собой определенную разновидность макрофагов и мало способные к фагоцитозу патогенных микроорганизмов, однако обладающие пиноцитозом малых частиц, гигантские клетки. По периферии этот конгломерат клеток окружает вал из Т-лимфоцитов. В центре гранулёмы часто возникает некроз. Гранулематозная реакция лежит в основе формирования бугорков. Дистрофия соединительной ткани. Среди дистрофических процессов в дерме наибольшее значение имеют мезенхимальные диспротеинозы, при которых нарушается белковый обмен в соединительной ткани дермы и стенках сосудов. К мезенхимальным дистрофиям относятся мукоидное и фибриноидное изменения соединительной ткани. Мукоидное набухание – начальная фаза дезорганизации коллагена и основного межуточного вещества соединительной ткани, заключающаяся в их набухании вследствие накопления кислых мукополисахаридов. Фибриноидное набухание характеризуется гомогенизацией и изменением тинкториальных свойств коллагена; фибриноидный некроз – фаза дезорганизации соединительной ткани, при которой, помимо гомогенизации, выражен глыбчатый распад коллагена, превращающегося в фибрин. Указанные изменения соединительной ткани наблюдаются при красной волчанке, склеродермии, когда действие иммунных комплексов вызывает повреждение микроциркуляторного русла и деструкцию соединительной ткани с инсудацией фибрина. Образование гранулёмы – скопление мононуклеарных клеток (моноцитов, лимфоцитов, макрофагов) с примесью эпителиоидных и многоядерных гигантских клеток, образующееся при хронических пролиферативных процессах. Она может развиваться как реакция на внедрение инородных тел или микобактерий туберкулеза, лепры, бледной трепонемы, различных грибов. Грануляционная ткань – образуется в ранах, при язвенных процессах, а также в коже при хронических воспалительных процессах. Она состоит из большого количества новообразованных капилляров и коллагеновых волокон, среди которых располагается множество фибробластов. Казеозный некроз – процесс образования гомогенной или мелкозернистой массы, окрашивающейся гемотоксилин-эозином в бледно-розовый цвет. Наблюдается при туберкулезе, сифилисе, кольцевидной гранулеме. Кариорексис – дезинтеграция ядер зернистых нейтрофильных гранулоцитов с образованием «ядерной пыли». Этот процесс характерен для аллергических васкулитов. Недержание пигмента – отсутствие в пораженных базальных клетках эпидермиса пигмента меланина и накопление его в меланофорах верхних участков дермы. Наблюдается при красном плоском лишае, красной волчанке, фиксированной лекарственной эритеме. На рис. 1 изображены основные патогистологические изменения в эпидермисе, дерме и гиподерме. Для удобства изучения слева представлена здоровая кожа (с 1 по 8), справа (с 9 по 26) показаны возможные патологические изменения во всех слоях кожи.  1 - роговой слой 2 - блестящий 3 - зернистый 4 - шиповидный 5 - базальный 6 - сосочковый 7 - ретикулярный 8 - гиподерма 9 - гиперкератоз 10 - элеидиноз 11 - гранулез 12 - акантоз 13 - паракерaтоз 14 - дискератоз 15 - паренхиматозная дегенерация 16 - балонирующая дегенерация 17 - спонгиоз 18 - инфильтрат 19 - гранулема 20 - отек сосочка (волдырь) 21 - папилломатоз 22 - острое воспаление в дерме 23 - набухание и фрагментация коллагена 24 - атрофия гиподермы 25 - гипертрофия гиподермы 26 - гиподермит |