Н.Физиология ЭКЗАМЕН билеты+ответы. Билет 1 Нервная регуляция висцеральных функций эффекты с висцерорецепторов, классификация висцерорецепторов, висцерорефлексов, уровни замыкания рефлекторных дуг.

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

|

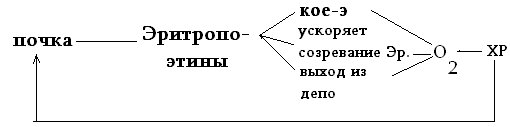

Критерии утомления. 1) Субъективные: а) усталость – субъективное психосенсорное состояние. Проявляется в желании прекратить работу или снизить нагрузку. Чувство усталости не обязательно связано с тяжестью труда, зависит от эмоционального сопровождения трудового процесса (скука ведет к усталости). б) усталость сопровождается онемением плеч, шеи. Появляются боли в пояснице, притупляется зрение. Часть субъективных проявлений переходит в объективные. 2) Объективные критерии утомления: а) изменение констант внутренней среды; б) изменение времени рефлексов; в) изменение характера ответов на тесты и т.д. Теории утомления. 1) Информационная. Утомление развивается вследствие нарушения процессов восприятия, обработки и управления в анализаторных системах. 2) Нарушение энергообеспечения. Утомление вызывается гипоксией, возникающей из – за нарушения транспорта О2 к работающим органам при длительной работе. Закономерности развития утомления в отделах анализаторных систем. 1) На уровне рецепторов связано с нарушением условий генерирования рецепторного потенциала (нарушение работы ионных каналов). Причины: → гисто – механические ↓ изменение состава микросреды. 2) На уровне синаптических процессов: а) снижение вероятности освобождения медиатора при длительной работе синапса; б) снижение чувствительности постсинаптических рецепторов; в) изменение свойств эстераз синапса; г) нарушение энергообеспечения процессов в синапсе. 3) На уровне нервных центров. Вследствие длительной работы нарушается процесс обработки информации и принятия правильного решения, активизации других центров. Т. е. нарушается процесс управления. 4) Утомление может развиваться в исполнительном органе. Например, при физической работе изменяется состав микросреды и изменяется чувствительность мышц к управляющим сигналам, замедляется время ответа, изменяется сам характер ответа клетки. 2.  Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. Кровезамещающие растворы.. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. Кровезамещающие растворы.. Система АВ0. Антигены (агглютиногены) А и В являются полисахаридами, они находятся в мембране эритроцитов и связаны с белками и липидами. Антитела (агглютинины) α и β находятся в плазме крови. Одноименные агглютиногены и агглютинины в крови одного и того же человека не встречаются. Таким образом, существует четыре допустимых комбинации; то, какая из них характерна для данного человека, определяет его группу крови[1]: α и β: первая (0) A и β: вторая (A) α и B: третья (B) A и B: четвёртая (AB) Резус крови — это антиген (белок), который находится на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов). Он обнаружен в 1940 году Карлом Ландштейнером и А.Вейнером[2]. Около 85 % европейцев (99 % индийцев и азиатов) имеют резус и соответственно являются резус-положительными. Остальные же 15 % (7 % у африканцев), у которых его нет, — резус-отрицательный. Известно, что резус крови — это сложная система, включающая более 40 антигенов, обозначаемых цифрами, буквами и символами. Чаще всего встречаются резус-антигены типа D (85 %), С (70 %), Е (30 %), е (80 %) — они же и обладают наиболее выраженной антигенностью. Система резус не имеет в норме одноименных агглютининов, но они могут появиться, если резус-отрицательному человеку перелить резус-положительную кровь. Правила переливания крови. 1. Определить группу крови во флаконе. 2. Rh – фактор. 3. Пробу на индивидуальную совместимость: на стекле капля сыворотки или плазмы реципиента + кровь донора (10 : 1). 4. Проба на резус – совместимость: в пробирку 2 капли сыворотки или плазмы реципиента + 1 капля крови донора и 1 каплю 33% раствора полиглюкина, 3 минуты перемешиваем, затем + 2 – 5мл физиологического раствора. 5. Трёхкратная биологическая проба: 3 раза по 15 – 20мл вливаем струйно с интервалом с интервалом 3 минуты. 6. Остальную часть крови перелить капельно или струйно (по показаниям). Кровезамещающие растворы: 1)растворы модифицированного гемоглобина (Геленпол) 2)эмульсии перфторуглеродов (Перфторан). 3. Понятие об автоматии сердца. Градиент автоматии. ПП и ПД в атипических кардиомиоцитах- клетках сино-артериального узла. Причины изменения автоматии сино-артериального узла. Автоматия - Это способность возбуждаться под влиянием импульсов возникающих в нем самом. В сердце есть 4 водителя ритма. I порядка – сино – атриальный узел, в устье полых вен, ЧСС – 60 – 80 ударов в минуту. II порядка – атрио – вентрикулярный узел – 40 – 50 ударов в минуту. III порядка – ножки пучка Гисса – 30 – 40 ударов в минуту. IV порядка – волокна Пуркинье – 20 ударов в минуту. Снижение способности к автоматии от основания к верхушке называется убывающим градиентом автоматии. От положения водителя ритма зависит ЧСС. Градиент автоматии – это уменьшение способности к автоматии по мере удаления от синоатриального узла, то есть от места непосредственной генерализации импульсов. Наиболее высокой способностью к автоматии обладает синусно-предсердный узел, где генерируется ритм, который усваивается остальными элементами проводящей системы и сократительным миокардом. У человека он равен 60-70 уд/мин в состоянии покоя. Если работа синусно-предсердного узла нарушена, функция водителя ритма переходит к предсердно-желудочковому узлу, который генерирует более медленный сердечный ритм (около 40 уд/мин), но он в состоянии обеспечить нормальную работу сердца и нормальное кровоснабжение организма. Другие элементы проводящей системы, и в первую очередь пучок Гиса, также способны к автоматии, но генерируемое здесь возбуждение возникает с еще более низкой частотой и проявляется только в условиях патологии, например при гипоксии и ишемии. В этих условиях ненормальные очаги автоматии могут формироваться и в сократительных клетках сердца, создавая источники аритмии сердца. Нарушение автоматии. В норме – 60 – 80 уд/мин. (у новорожденных до 140). Патология – синусовая тахикардия 90 100 уд/мин. синусовая брадикардия 40 – 50 уд/мин. (у спортсменов это норма) . 4. Билет №16 1.ЗОЖ. Условия его формирования. Правила ЗОЖ (режим труда и отдыха, питание, оздоровительная физра, закаливание) По формулировке ВОЗ – это не только отсутствие болезней, но и состояние полного физического, психического и социального благополучия. Критериями здоровья являются: - самочувствие; - трудовая деятельность; - семейно – бытовая активность. Составляющие здоровья можно представить схемой: Факторы здоровья → Функциональное состояние → Варианты и выраженность ответа и его риска организма (уровень здоровья) 1) генетическая детерминированность 2) фенотипическая. Характеристика факторов здоровья и его риска. 1) Состояние окружающей среды – это экологические и производственные факторы: состав воздуха, воды, неблагоприятные условия производства. От этих факторов здоровье зависит на 20%. 2) Наследственность. 20% заболеваний является генетически обусловленными в виде дефектов отдельных генов, хромосомные нарушения, предрасположенность к болезням. 3) Образ жизни 4) Работа органов здравоохранения Факторы риска здоровья. Существуют устранимые и неустранимые факторы риска здоровья. Поскольку 50% здоровья зависит от образа жизни, а образ жизни зависит в большей степени от самого человека, рассмотрим факторы риска, связанные с образом жизни. 1) Избыточная масса тела. 2) Ритм труда и отдыха. а) Источником неврозов являются высокие психоэмоциональные нагрузки. Сопровождаются изменениями АД, ЭКГ, эмоционального статуса. б) Высокие физические нагрузки приводят к возникновению физического стресса. в) Низкие физические нагрузки приводят к гиподинамии и гипокинезии и являются причиной детренированности организма. г) Недостаточный отдых д) Вредные привычки: 1) курение. 2) алкоголь 3) наркотики. Для ведения здорового образа жизни нужны условия. 1) Объективные общественные условия: улучшение жизненных условий населения, психологический климат в стране, коллективе, семье. Т. е. государство должно вести такую социально-экономическую политику, чтобы населению было доступно укреплять здоровье. А в коллективах руководитель должен заботиться о хорошем психологическом климате, при котором здоровье каждого было бы первостепенной ценностью. То же касается и семьи. 2) Уровень сознания человека и ответственность за свое здоровье. 3) Правильная организация труда и отдыха. 4) Формирование системы ценностных ориентаций человека. На первом месте должно быть здоровье. 5) Правильное питание. Имеется в виду состав пищи, ее количество, калорийность, частота приема (не менее 3 раз в день), распределение пищи в течение суток. 6) Режим физических тренирующих нагрузок. Принципы физических тренировок: 7) Использование лечебной физкультуры для сдерживания клинических проявлений болезней или их исчезновения, Это делается с помощью врачей ЛФК. 8) Закаливание: а) традиционное; б) экстремальное; в) сочетание закаливания и физкультуры. 2. Функциональная система поддержания постоянного кол-ва эритроцитов в сосудистом русле. Качество функционирования эритроцитов. Функциональная система поддержания количества эритроцитов К    ора → поведение ора → поведение ↑    ↓ количество ↓ количествоЛ  РК - ГТ → АНС → 1) Кроветворение качество →О2 - ХР РК - ГТ → АНС → 1) Кроветворение качество →О2 - ХР ↓ 2) Разрушение эритроцитов ↓ 2) Разрушение эритроцитовЖВС → 3) Функционирование  Качество функционирования эритроцитов зависит от: 1) размера эритроцита 2) формы эритроцита 3) вида гемоглобина в эритроцитах 4) количества гемоглобина в эритроцитах 5) количества эритроцитов в периферической крови. Это связано с работой депо 3. Теоритические основы обезболивания и наркоза. Воздействия на систему боли и обезболивания. Биоэлектрические явления при наркозе. Мемтранная теория наркоза. Влияние анестетиков прежде всего происходит на уровне образования и распространения потенциала действия в самих нейронах и особенно в межнейронных контактах. Первая мысль о том, что анестетики действуют на уровне синапсов, принадлежит Ч. Шеррингтону (1906 г.). При изучении синаптической передачи отмечается возможность действия анестетиков на различные ее звенья (торможение потенциала действия на пресинаптической мембране, угнетение образования медиатора, снижение чувствительности к нему рецепторов постсинаптической мембраны). При всей ценности сведений о тонких механизмах взаимодействия анестетиков с клеточными структурами, наркоз представляется как своеобразное функциональное состояние центральной нервной системы. Значительный вклад в разработку этой концепции внесли Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский и В. С. Галкин. В соответствии с теорией парабиоза (Н. Е. Введенский), анестетики действуют на нервную систему как сильные раздражители, вызывая впоследствии снижение физиологической лабильности отдельных нейронов и нервной системы в целом. В последнее время многие специалисты поддерживают ретикулярную теорию наркоза, согласно которой тормозное действие анестетиков в большей степени сказывается на ретикулярной формации мозга, что приводит к снижению ее восходящего активирующего действия на вышележащие отделы мозга. Мембранная теория. Еще в начале нашего столетия было установлено, что наркотики действуют на мембрану клетки, снижая ее проницаемость для некоторых метаболитов, образующихся в клетке. Хотя накопление метаболитов в клетке при наркозе не было подтверждено, предположение об изменении проницаемости оказалось пророческим. Однако эта точка зрения получила признание значительно позднее, после выдвижения основных положений мембранной теории, за разработку и экспериментальное подтверждение которой в 1963 г. была присуждена Нобелевская премия выдающимся английским физиологам Ходжкину и Хаксли. Теоретически угнетение активности нервных клеток при наркозе может быть обусловлено как деполяризацией или гиперполяризацией мембраны, так и не сопровождаться изменениями мембранного потенциала. Следует отметить, что Н. Е. Введенский (1901) различал два возможных механизма угнетения нервной деятельности: торможение на низком уровне лабильности (католическая депрессия) и торможение на высоком уровне лабильности (анодическое угнетение). Последователи Н. Е. Введенского, развивая его взгляды, разделили все наркотические вещества на две группы в соответствии с двумя описанными типами торможения. Мембранная теория блестяще подтвердила выводы ученого. Стало ясно что католическая депрессия отражает стойкую деполяризацию мембраны, а анодическое угнетение соответствует увеличению трансмембранной разности потенциалов. Соответственно этому деление наркотических веществ на две группы может отражать два различных механизма наркотического торможения: или деполяризацию мембраны, или ее стабилизацию. Последние достижения мембранной теории позволяют утверждать, что функциональное состояние нервных клеток определяется проницаемостью клеточных мембран для ионов (прежде всего калия и натрия). Нарушение проницаемости, которое может сопровождаться изменениями мембранного потенциала или же без него, ведет к ухудшению функционального состояния клетки. 4. Возбудимость сердечной мышцы Возбудимость сердца обусловлена существованием в клеточной мембране макромолекул белка, формирующих ионные каналы. Изменение этих молекул возбудимости в ответ на действие раздражителя лежит в основе нонной проводимости. В последние годы открылись возможности исследования структуры ионных каналов методами препаративной биохимии и генной инженерии. Новый этап в изучении природы возбудимости связан с метаболической регуляцией ионных каналов и их участием в управлении внутри клеточными процессами (В. И. Ходоров, 1987).] Сердечная мышца способна возбуждаться от различных раздражителей - электрических химических, термических и др. В основе процесса возбуждения лежит появление отрицательного электрического потенциала в участке сердца, первоначально возбуждающемся. Повышается температура ткани, усиливается обмен веществ. О возбуждении мышцы сердца обычно судят по изменению разности потенциалов, возникающих между возбужденным участком (отрицательный заряд) и невозбужденным (положительный заряд). В момент возбуждения возникает электродвижущая сила сердца величиной от 100 до 120 мВ. Последняя обусловлена переходом катионов Nа+ через мембрану внутрь мышечного волокна. Мембрана при этом деполяризуется, приобретая положительный заряд. Возможность вызывать возбуждение сердца, например, электрическими раздражениями, используют в медицине. Источником раздражений служат специальные приборы - электронные стимуляторы. Под действием с электрических импульсов сердце начинает возбуждаться и работать в заданном ритме. Процессы деполяризации и реполяризации возникают в разных участках миокарда неодновременно, поэтому величина разности биопотенциалов между различными участками сердечной мышцы в течение сердечного цикла изменяется. Условную линию, соединяющую в каждый данный момент две точки (два полюса), принято называть электрической осью сердца. В каждый момент работы сердца его электрическая ось характеризуется определенной величиной и направлением, то есть обладает признаками векторной величины. Билет №17 1. Рейтинг жизненных ценностей человека.Факторы риска здоровья. Факторы риска здоровья. Существуют устранимые и неустранимые факторы риска здоровья. Поскольку 50% здоровья зависит от образа жизни, а образ жизни зависит в большей степени от самого человека, рассмотрим факторы риска, связанные с образом жизни. 1) Избыточная масса тела возникает при положительном энергетическом балансе, приводит к гиперхолестеремии (при жирной пище), атеросклерозу, гипертонии. В итоге повышается смертность от заболеваний ССС. 2) Ритм труда и отдыха. а) Источником неврозов являются высокие психоэмоциональные нагрузки. Сопровождаются изменениями АД, ЭКГ, эмоционального статуса. б) Высокие физические нагрузки приводят к возникновению физического стресса. в) Низкие физические нагрузки приводят к гиподинамии и гипокинезии и являются причиной детренированности организма. г) Недостаточный отдых приводит к развитию переутомления, затем к неврозу. Первый признак переутомления – если утром чувствуете себя уставшим. д) Вредные привычки: 1) курение – абсолютно вредно. Не бывает легких сигарет. 2) алкоголь – эффект зависит от дозы и качества алкогольного напитка. Сухие вина полезны. Доза его в разных источниках разная: от 200мл. до 0.5л. за сутки. Красное вино содержит антиоксиданты. Но алкоголизм бич человечества. Разрушает личность и приводит к наследственному алкоголизму. 3) наркотики. Разрушают антиноцициптивную систему. При возникновении зависимости изменяется личность. Характеристика факторов здоровья и его риска. 1) Состояние окружающей среды – это экологические и производственные факторы: состав воздуха, воды, неблагоприятные условия производства. От этих факторов здоровье зависит на 20%. 2) Наследственность. 20% заболеваний является генетически обусловленными в виде дефектов отдельных генов, хромосомные нарушения, предрасположенность к болезням. 3) Образ жизни – на 50% определяет здоровье. Здесь особую роль играют ценностные ориентации человека, семейно-бытовые отношения, события на работе, режим труда и отдыха. Изменение социально-экономической ситуации в стране все больше выдвигает на первое место среди всех ценностей – здоровье как основу любого благополучия. Но отношение к здоровью, как ценности нужно формировать с детства. 4) Работа органов здравоохранения определяет здоровье на 8 – 10%. Это связано с тем, что девиз современной медицины «ищи болезнь», но сделать это эффективно практически невозможно – нет достаточного обеспечения и квалификации кадров. Т. е. медицина часто не может уловить начало болезни. Кроме того, нет стратегии выявления и лечения пограничных состояний. Нет специалистов по совершенствованию здоровья. Сами люди мало уделяют внимания здоровью, сопротивляются принципу ограничения и нагрузок. Преодолеть это сопротивление в сознание людей – является задачей медицинского просвещения населения. Понятие о рейтинге здоровья. Рейтинг здоровья – определение его качества с использованием различных критериев, например оценку физического здоровья можно проводить по результатам выполнения теста PWC170, используя критерии Апанасенко. В целом качество здоровья индивидуума можно оценить на основании данных о: 1) физической тренированности; 2) психо-эмоциональной тренированности; 3) наличии факторов риска здоровья и факторов, его укрепляющих; 4) производственных условиях; 5) экономической ситуации в регионе. На основании оценки сортности здоровья составляется план действий по его улучшению или сохранению. 2. Эритропоэз. Его регуляция (роль лимфокинов, эритропоэтинов, витаминов) Факторы, влияющие на дифференцировку стволовой клетки. 1. Лимфокины. Выделяются лейкоцитами. Много лимфокинов – снижение дифференцировки в сторону эритроидного ряда. Снижение содержания лимфокинов – повышение образования эритроцитов. 2.Главным стимулятором эритропоэза является содержание кислорода в крови. Снижение содержания О2 , хронический дефицит О2 являются системообразующим фактором, который воспринимается хеморецепторами центральными и периферическими. Имеет значение хеморецептор юкстагломерулярного комплекса почки (ЮГКП). Он стимулирует образование эритропоэтина, который увеличивает: 1)дифференцировку стволовой клетки. 2)ускоряет созревание эритроцитов. 3)ускоряет выход эритроцитов из депо костного мозга  В этом случае возникает истинный (абсолютный) эритроцитоз. Количество эритроцитов в организме увеличивается . Ложный эритроцитоз возникает при временном снижении кислорода в крови ( например, при физической работе). В этом случае эритроциты выходят из депо и их количество растет только в единице объема крови но не в организме. Эритропоэз Образование эритроцитов протекает при взаимодействии эритроидных клеток с макрофагами костного мозга. Эти клеточные ассоциации получили название эритробластических островков (ЭО). Макрофаги ЭО влияют на пролиферацию и созревание эритроцитов путем: 1) фагоцитоза вытолкнутых клеткой ядер; 2) поступления из макрофага в эритробласты ферритина и других пластических материалов; 3) секреции эритропоэтинактивных веществ; 4) создания благоприятных условий для развития эритробластов. Образование эритроцитов В сутки образуется 200 – 250 млрд. эритроцитов (КОЕ – Э) ↓ п  роэритробласт (удвоение). роэритробласт (удвоение).↓ 2 базофильные базофильных эритробласта I порядка. ↓ 4 базофильных ЭБ II порядка. ↓ 8  полихроматфильных эритробласта I порядка. полихроматфильных эритробласта I порядка.полихроматофильные ↓ 16 полихроматофильных эритробласта II порядка. ↓ 32 ПХФ нормобластов. ↓ 3 оксифильные 2 оксифильных нормобласта, выталкивание ядра. ↓ 32 ретикулоцита. ↓ 32 эритроцита. Факторы, необходимые для образования эритроцита. 1) Железонужно для синтеза гемма. 95% суточной потребности получает организм из разрушающихся эритроцитов. Ежесуточно требуется 20 – 25 мг Fe. Депо железа. 1) Ферритин – в макрофагах в печени, слизистой кишечника. 2) Гемосидерин – в костном мозге, печени, селезенке. Запасы железа нужны для экстренного изменения синтеза эритроцитов. Fe в организме 4 – 5г, из них ¼ резервное Fe, остальное функциональное. 62 – 70% из него находится в составе эритроцитов, 5 – 10% в миоглобине, остальное в тканях, где участвует во многих метаболических процессах. В костном мозге Fe захватывается преимущественно базофильными и полихроматофильными пронормобластами. Железо доставляется к эритробластам в комплексе с белком плазмы – трансферрином. В ЖКТ железо лучше всасывается в 2х валентном состоянии. Это состояние поддерживает аскорбиновая кислота, фруктоза, АК – цистеин, метионин. Железо, входящее в состав гемма (в мясных продуктах, кровяных колбасах) лучше всасывается в кишечнике, чем железо из растительных продуктов.1мкг всасывается ежедневно. Роль витаминов. В12 – внешний фактор кроветворения (для синтеза нуклеопротеидов, созревания и деления ядер клеток). При дефиците В12 образуются мегалобласты, из них мегалоциты с коротким сроком жизни. Результат – анемия. Причина В12 – дефицита – отсутствие внутреннего фактора Кастла (гликопротеин, связывающий В12, предохраняет В12 от расщепления пищеварительными ферментами). Дефицит фактора Кастла связан с атрофией слизистой желудка, особенно у стариков. Запасы В12 на 1 – 5 лет, но его истощение приводит к заболеванию. В12 содержится в печени, почках, яйцах. Суточная потребность 5мкг. Фолиевая кислота ДНК, глобин (поддерживает синтез ДНК в клетках костного мозга и синтез глобина). В6 – пиридоксин – для образования гемма. В2 – для образования стромы, дефицит вызывает анемию гипорегенеративного типа. Пантотеновая кислота– синтез фосфолипидов. Витамин С – поддерживает основные этапы эритропоэза: метаболизм фолиевой кислоты, железа, (синтез гемма). Витамин Е – защищает фосфолипиды мембраны эритроцита от перекисного окисления, усиливающего гемолиз эритроцитов. РР – тоже. МикроэлементыNi, Со, селен сотрудничает с витамином Е, Zn – 75% его находится в эритроцитах в составе карбоангидразы. Стимуляция эритропоэза происходит под влиянием АКТГ, глюкокортикоидов, ТТГ, катехоламинов через β – АР, андрогенов, простагландинов (ПГЕ, ПГЕ2), симпатической системы.   3.Физиологические свойства сердечной мышцы. Проведение возбуждения в сердце(проводящая система сердца, скорость проведения возбуждения). Оценка проведения возбуждения по ЭКГ. Нарушения проведения. Роль сердца: 1) Насос. Периодические сокращения сердца обеспечивают ритмическое нагнетание крови в сосуды. 2) Генератор давления. При сокращении сердца в сосуды выбрасывается кровь, что приводит к повышению АД. 3) Сердце обеспечивает возврат крови, т. е. обладает присасывающим действием. Физиологические свойства: Сократимость, возбудимость, автоматия и проводимость Существует проводящая система сердца. Элементы проводящей системы. 1) синоатриальный узел → мышца правого → левого предсердия по пучкам Венкебаха, Бахмана, Торреля к желудочкам. V = 0,8 – 1м/с. 2) далее возбуждение переходит на АВ. узел. V = 0,05м/с. – атриовентральная задержка для правильного чередования сокращений предсердий и желудочков. 3) общая ножка пучка Гиса и левая и правая – 4м/с. 4) по рабочему миокарду – 1м/с. Особенности распространения возбуждения в сердечной мышце. Сердечная мышца – функциональный синцитий. Возбуждение распространяется по нексусам. Это увеличивает надежность проведения возбуждения в миокарде. Элементы ЭКГ. 1) изолиния; 2) зубцы + или – ; 3) интервалы: зубец Р отражает возбуждение предсердий: восходящая часть возбуждение правого предсердия, нисходящая часть – левого предсердия. РQ – время проведения возбуждения от предсердий до желудочков. Q - распространение возбуждения по межжелудочковой перегородке, возбуждение сосочковой мышцы и внутренней поверхности желудочков. R – возбуждение верхушки сердца. S – возбуждение основания желудочков. Т – реполяризация после возбуждения. Параметры ЭКГ в норме. Интервалы в секундах: Р = 0,06 – 0,11 РQ – 0,12 – 0,20 QRS – 0,06 – 0,1 ST – 0 – 0,15 Т – 0,05 – 0,25 QT – 0,27 – 0,55 R – R – 0,8 Амплитуда зубцов в милливольтах: Р – 0,1 – 0,2 Q – 0,3 R – 1,0 – 2,0 S – 0 – 0,06 Т – 0,2 – 0,6 Оценка физиологических свойств сердечной мышцы по ЭКГ. 1) Оценка возбудимости по амплитуде зубцов, т. к. амплитуда – суммарная электрическая активность волокон. 2) Оценка проводимости – по длительности интервалов PQ и QRS. 3) Оценка автоматии: а) положение водителя ритма по чередованию зубцов ЭКГ; б) уровень автоматии – по частоте. Нарушение проводимости. 1) Атриовентрикулярные блокады. Неполная – различают различные варианты неполной блокады, т. е. выпадает каждый 5, 4, 3 и так далее импульс. Полная блокада. В этом случае полностью нарушается проведение возбуждения. Предсердия и желудочки работают каждый в своем ритме. 4. Билет №18 1.Классификация групп людей по состоянию здоровья (Авиценна). Составляющие здоровья и их характеристика. Авиценна создал классификацию степеней здоровья и болезни человека. Все возможные состояния человека он разделил на шесть зон здоровья: 1. Тело здоровое до предела. 2. Тело здоровое, но не до предела. 3. Тело не здоровое, но и не больное. 4. Тело в хорошем состоянии, быстро воспринимающее здоровье. 5. Тело больное легким недугом. 6. Тело больное до предела. Составляющие здоровья можно представить схемой: Факторы здоровья → Функциональное состояние → Варианты и выраженность ответа и его риска организма (уровень здоровья) 1) генетическая детерминированность 2) фенотипическая. Характеристика факторов здоровья и его риска. 1) Состояние окружающей среды – это экологические и производственные факторы: состав воздуха, воды, неблагоприятные условия производства. От этих факторов здоровье зависит на 20%. 2) Наследственность. 20% заболеваний является генетически обусловленными в виде дефектов отдельных генов, хромосомные нарушения, предрасположенность к болезням. 3) Образ жизни – на 50% определяет здоровье. Здесь особую роль играют ценностные ориентации человека, семейно-бытовые отношения, события на работе, режим труда и отдыха. Изменение социально-экономической ситуации в стране все больше выдвигает на первое место среди всех ценностей – здоровье как основу любого благополучия. Но отношение к здоровью, как ценности нужно формировать с детства. 4) Работа органов здравоохранения определяет здоровье на 8 – 10%. Это связано с тем, что девиз современной медицины «ищи болезнь», но сделать это эффективно практически невозможно – нет достаточного обеспечения и квалификации кадров. Т. е. медицина часто не может уловить начало болезни. Кроме того, нет стратегии выявления и лечения пограничных состояний. Нет специалистов по совершенствованию здоровья. Сами люди мало уделяют внимания здоровью, сопротивляются принципу ограничения и нагрузок. Преодолеть это сопротивление в сознание людей – является задачей медицинского просвещения населения. 2.Кислотно-щелочное равновесие жидких сред организма. Буферные системы крови. Функциональная система поддержания рН крови. Бикарбонатная буферная система Мощнейшая и, вместе с тем, самая управляемая система внеклеточной жидкости и крови, на долю которой приходится около 10 % всей буферной ёмкости крови. Фосфатная буферная система Фосфатная буферная система образована неорганическими фосфатами в крови. Состоит из слабой кислоты Н2РО4¯ сопряженного основания НРО2¯. В основе ее действия лежит КЩР : Н2РО4¯ - Н+ + НРО4¯ . Эта буферная система способна сопротивляться изменению рН в интервале 6,2- 8,2, т.е. обеспечивает значительную долю буферной емкости крови. рК' фосфатного буфера (6,8). сравнительно близка к рН крови, однако, емкость данного буфера невелика в связи с низким содержанием фосфата в крови. Белковая буферная система В сравнении с другими буферными системами имеет меньшее значение для поддержания кислотно-основного равновесия. Белки́ плазмы крови благодаря наличию кислотно-основных групп в молекулах белков (белок—H+ — кислота, источник протонов и белок− — сопряжённое основание, акцептор протонов) образуют буферную систему, наиболее эффективную в диапазоне pH 7,2—7,4 Гемоглобиновая буферная система Наибольшей мощностью обладает гемоглобиновый буфер, который можно рассматривать как часть белкового. На него приходится до 30% всей буферной емкости крови. В буферной системе гемоглобина существенную роль играет гистидин, который содержится в белке в большом количестве. Изоэлектрическая точка гистидина равна 7,6, что позволяет гемоглобину легко принимать и легко отдавать ионы водорода при малейших сдвигах физиологической рН крови (в норме 7,35-7,45). Данный буфер представлен несколькими подсистемами:

| ||||||||