Н.Физиология ЭКЗАМЕН билеты+ответы. Билет 1 Нервная регуляция висцеральных функций эффекты с висцерорецепторов, классификация висцерорецепторов, висцерорефлексов, уровни замыкания рефлекторных дуг.

Скачать 1.49 Mb. Скачать 1.49 Mb.

|

|

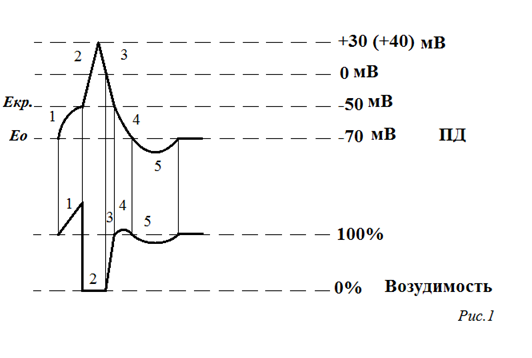

Мембранный потенциал (или потенциал покоя) – это разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностью мембраны в состоянии относительного физиологического покоя. Потенциал покоя возникает в результате двух причин: 1) неодинакового распределения ионов по обе стороны мембраны. Внутри клетки находится больше всего ионов К, снаружи его мало. Ионов Na и ионов Cl больше снаружи, чем внутри. 2) избирательной проницаемости мембраны для ионов.. Клеточная мембрана проницаема для ионов K, малопроницаема для ионов Na и непроницаема для органических веществ. Потенциа́л де́йствия — волна возбуждения, перемещающаяся по мембране живой клетки в процессе передачи нервного сигнала.  Комментарий к Рис.1 – ПД: Ео –начальный заряд (заряд в состоянии покоя). Екр. – заряд, при достижении которого открываются все потенциал-зависимые натриевые каналы. Разница между Екр. и Ео – это порог деполяризации (минимальный уровень деполяризации необходимый для протекания ПД). 1 – Начальная деполяризация (локальный ответ). 2 – Быстрая деполяризация. 3 – Реполяризация. 4 – Фаза следовой деполяризации или следовой отрицательный потенциал. 5 – Следовая гиперполяризация или следовой положительный потенциал. Очень интересным вопросом является зависимость возбудимости клетки от фазы ПД. В состоянии покоя уровень возбудимости определяется разницей между Екр. и Ео, и чем меньше эта разница, тем больше возбудимость. Комментарий к Рис.1 – Возбудимость: 1 – Повышение возбудимости в фазу локального ответа связано с уменьшением порога деполяризации, т.е. мембранный потенциал приближается к критическому. 2 – Фаза абсолютной рефрактерности – отсутствие возбудимости во время возбуждения. Соответствует фазе быстрой деполяризации и началу реполяризации. Ее длительность в нервных клетках 1-3мс, в мышечных клетках 3-5мс. Отсутствие возбудимости объясняется следующим: Во время быстрой деполяризации открыты все натриевые каналы, поэтому повторное раздражение не может быть вызвано(т.к. лдя него требуется открытие натриевых каналов) В начале реполяризации, при положительном потенциале, все натриевые каналы инактивированы, что препятствует возникновению ПД. В фазу абсолютной рефрактерности даже сверхсильное раздражение не может вызвать ответную реакцию. 3 – Фаза относительной рефрактерности – фаза низкой возбудимости, которая постепенно возрастает, соответствует фазе реполяризации ПД. Низкая возбудимость связана с частичной инактивацией натриевых каналов и высокой калиевой проводимостью. Восстановление возбудимости связано с постепенным восстановлением нормального закрытого состояния натриевых каналов и снижением выхода калия. В эту фазу порог раздражения увеличен, т.е. клетка может генерировать ПД в ответ на действие вильных раздражителей. 4 – Фаза супернормальной возбудимости (экзальтации) – период повышенной возбудимости в фазу следовой реполяризации. Очередной ПД можно вызвать более слабым раздражителем – это связано с тем что мембранный потенциал находится ближе к Екр., т.е. порог деполяризации низкий. 5 – Фаза субнормальной возбудимости – снижение возбудимости в период следовой гиперполяризации. Увеличение разницы между Екр. и Ео приводит к повышению порога раздражения. Возбудимость в тканях изменяется в ходе ритмического раздражения. Те частоты, которые повышают возбудимость тканей, а значит, повышают функциональное состояние тканей, называют оптимальными (от20 до 100Гц). При этом каждый импульс, который попадает в фазу супернормальной возбудимости, приводит к тому, что амплитуда мышечных сокращений увеличивается. Высокие же частоты наоборот снижают возбудимость тканей и называются пессимальными. При их воздействии каждый импульс попадает в фазу относительной рефрактерности, и мышечное сокращение становится слабее.. 2. Сосудистотромбоцитарный гемостаз. Значение. Механизмы. Роль: 1) обеспечивает остановку кровотечения из сосудов микроциркулярного русла и в сосудах с низким АД; 2) является предфазой коагулляционного гемостаза. Фазы. 1 Рефлекторный спазм поврежденных сосудов. Обеспечивается БАВ, которые выделяются из разрушенных тромбоцитов (серотонин, НА, Адр.) – временно прекращают кровотечение. Эта реакция увеличивается при охлаждении поврежденного участка. 2 процесс. Спазм сосудов дополняется: адгезией тромбоцитов. В силу электростатического взаимодействия (тромбоцит “- „), обнажаются волокна коллагена стенки «+», происходит прилипание тромбоцитов к стенке (3 – 10с). 3 стадия. Обратимая агрегация (скучивание) тромбоцитов. Начинается почти одновременно с адгезией. Катализатор этого процесса АДФ, выделяемая из поврежденных тканей сосуда – внешняя АДФ, из тромбоцитов и эритроцитов – «внутренняя». Образуется рыхлая тромбоцитарная пробка, пропускающая плазму – белый тромб. 4 стадия. Необратимая агрегация – тромбоцитарная пробка становится непроницаемой для плазмы. Происходит это под влиянием тромбина, который меняет структуру мембраны тромбоцитов, и они сливаются в гомогенную массу. 5 Ретракция белого тромба. Это сокращение и уплотнение белого тромба, за счет сокращения нитей фибрина. Этим путем (сосудисто-тромбоцитарным) останавливается кровотечение из сосудов МЦР за 3 – 4 минуты при бытовых травмах. 3. Функциональная система поодежания газового состава крови. Резервы дыхательного процесса. Дыхание при деятельности. Функциональная система дыхания. Системообразующий фактор - ↓РО2 и ↑РСО2. Удовлетворение запроса по кислороду обеспечивается автоматически и через поведение. Автоматизированное управление О2 осуществляется путем: 1) изменения альвеолярной вентиляции за счет ДО и ЧД; 2) изменение газообмена между кровью и легкими – за счет увеличения кровотока через легкие; 3) изменения КЕК – перераспределение крови между депо и сосудами; 4) путем изменения условий для диффузии газов в тканях за счет изменения АД, а оно зависит от ЧСС, СВ и тонуса сосудов; 5) путем изменения доставки О2 в МЦР – перераспределение крови в работающие регионы и открытии там новых капилляров; 6) путем изменения КУК, который повышается при ↑РСО2, Н+, То. Резервы дыхательной системы:

Дыхание при деятельности 1) Умственная работа. Если она не сопровождается мышечной и эмоциональной активностью, дыхание возрастает незначительно. Сопровождение умственной работы двигательной активностью, эмоциями увеличивает МОД от 10 до 90%. Во время разговора, чтения вслух МОД может снижаться на 25%. 2) Физическая работа. Потребность в кислороде обеспечивается: 1) ДС; 2) ССС Возрастание МОД при физической нагрузке может иметь 2 компонента: 1) условнорефлекторный; 2) безусловнорефлекторный. I Условнорефлекторный обеспечивается с участием коры, носит опережающий характер, запускается нервным путем. Пример – предстартовые изменения дыхания. II Безусловнорефлекторное увеличение МОД. Запускается нервным и гуморальным путем. Нервный путь: 1) с коры. Сигнал с коры, вызывая произвольные движения, одновременно активизирует и дыхательный центр (прямо или через гипоталамус); 2) с проприорецепторов мышц – пример моторно-висцерального рефлекса; 3) с терморецепторов → гипоталамус, ↑ЧД. Гуморальный путь. Во время работы растет потребление тканями О2 и выделение СО2 и метаболитов (молочной кислоты). Эти факторы воспринимаются артериальными хеморецепторами, чувствительность которых увеличивается, в итоге - ↑ЧД и ЧСС. Кроме того, растет чувствительность ДЦ к гипоксии и гиперкапнии - ↑ЧД. После прекращения работы интенсивность дыхания снижается, но не достигает нормы, т. к. из крови медленно удаляется молочная кислота – ацидотический стимул для ДЦ. 4. Билет №10 1.Физиологические свойства тканей как основа их деятельного состояния(понятие, критерии оценки физиологических свойств, последствия изменений). Функциональная система – временная совокупность органов, которые принадлежат разным анатомическим и физиологическим структурам, но обеспечивают выполнение особых форм физиологической деятельности и определенных функций. Она обладает рядом свойств, таких как: 1) саморегуляция; 2) динамичность (распадается только после достижения желаемого результата); 3) наличие обратной связи. Благодаря присутствию в организме таких систем он может работать как единое целое. Особое место в нормальной физиологии уделяется гомеостазу. Гомеостаз – совокупность биологических реакций, обеспечивающих постоянство внутренней среды организма. Он представляет собой жидкую среду, которую составляют кровь, лимфа, цереброспинальная жидкость, тканевая жидкость. Их средние показатели поддерживают физиологическую норму (например, pH крови, величину артериального давления, количество гемоглобина и т. д.). Основным свойством любой ткани является раздражимость, т. е. способность ткани изменять свои физиологические свойства и проявлять функциональные отправления в ответ на действие раздражителей. Раздражители – это факторы внешней или внутренней среды, действующие на возбудимые структуры. Различают две группы раздражителей: 1) естественные (нервные импульсы, возникающие в нервных клетках и различных рецепторах); 2) искусственные: физические (механические – удар, укол; температурные – тепло, холод; электрический ток – переменный или постоянный), химические (кислоты, основания, эфиры и т. п.), физико-химические (осмотические – кристаллик хлорида натрия). Классификация раздражителей по биологическому принципу: 1) адекватные, которые при минимальных энергетических затратах вызывают возбуждение ткани в естественных условиях существования организма; 2) неадекватные, которые вызывают в тканях возбуждение при достаточной силе и продолжительном воздействии. К общим физиологическим свойствам тканей относятся: 1) возбудимость – способность живой ткани отвечать на действие достаточно сильного, быстрого и длительно действующего раздражителя изменением физиологических свойств и возникновением процесса возбуждения. Мерой возбудимости является порог раздражения. Порог раздражения – это та минимальная сила раздражителя, которая впервые вызывает видимые ответные реакции. Так как порог раздражения характеризует и возбудимость, он может быть назван и порогом возбудимости. Раздражение меньшей интенсивности, не вызывающее ответные реакции, называют подпороговым; 2) проводимость – способность ткани передавать возникшее возбуждение за счет электрического сигнала от места раздражения по длине возбудимой ткани; 3) рефрактерность – временное снижение возбудимости одновременно с возникшим в ткани возбуждением. Рефрактерность бывает абсолютной (нет ответа ни на какой раздражитель) и относительной (возбудимость восстанавливается, и ткань отвечает на подпороговый или сверхпороговый раздражитель); 4) лабильность – способность возбудимой ткани реагировать на раздражение с определенной скоростью. Лабильность характеризуется максимальным числом волн возбуждения, возникающих в ткани в единицу времени (1 с) в точном соответствии с ритмом наносимых раздражений без явления трансформации. 2. Регулирущие и модулирующие влияния на иммунный ответ (роль лимфокинов, тимозина, желез внутренней секреции) Иммунный ответ организма - процесс высоко специфический, однако его интенсивность неспецифически регулируется нейрогуморальным спо- собом. На современном этапе исследований нейрогуморальной регуляции про- исходит анализ ее механизмов, изучаются возможные мишени нейрогумо- ральных воздействий, нервные и гуморальные компоненты их передачи, причем в последние годы арсенал гуморальных факторов, участвующих в реализации связи между нервной и иммунной системами существенно уве- личился, что обусловлено обнаружением роли в этом процессе регуля- торных пептидов. В целостном организме работа иммунной системы коррегируется моз- гом. К структурам мозга, модулирующим интенсивность иммунного ответа относят такие зоны, как заднее гипоталамическое поле, переднее гипо- таламическое поле, гиппокамп, ретикулярная формация среднего мозга, ядра шва, миндалины. Вегетативная нервная система, ее симпатический и парасимпатичес- кий отделы, может участвовать в реализации центрально обусловленных изменений интенсивности иммунных реакций. Эта передача, по-видимому, может осуществляться через нейромедиаторы, которые воспринимаются рецепторами, расположенными на лимфоидных клетках, и через систему вторичных передатчиков - циклических нуклеотидов - изменяют метабо- лизм и функциональную активность лимфоцитов. Центральная модуляция функций иммунной системы может осущест- вляться, разумеется, и через эндокринную систему, т.е. посредством центрально обусловленных изменений уровня различных гормонов в крови. 3. 4. Билет №11 1.Боль (проявления: ощущение, поведение, вегетативные реакции, изменения болевай чувствительности). Активный и пассивный типы реакции на боль. Виды боли-болезни. Боль – своеобразное психофизиологическое, мотивационно-эмоциональное состояние человека, возникающее при действии сверхсильных раздражителей. Боль – сигнал о разрушительном действии раздражителей или о степени кислородного голодания тканей, нарушающих их жизнедеятельность. С точки зрения врача это важный стимул, благодаря которому человек обращается к врачу. Проявления боли. 1) Психические явления. Это переживание боли, которое складывается из своеобразных ощущений и эмоций в виде страха, беспокойства, тревоги. Формируется специфическое поведение. 2) Двигательные явления: а) в виде повышения тонуса мышц и повышенной готовности к оборонительным действиям. б) в виде защитных оборонительных рефлексов, которые при чрезмерной боли могут тормозиться. 3) Вегетативные явления связаны с активацией при боли симпатической системы, которая влияет на внутренние органы, вызывая их ответную реакцию в виде возбуждения или торможения активности, изменения ЧСС, тонуса сосудов, потоотделения и т. д. Портрет боли. Субъективно болевое раздражение сопровождается: а) ощущениями в виде колющих, режущих, ноющих, жгучих, зудящих состояний. Возможно ощущение тошноты. б) Самочувствием – общее недомогание, плохое настроение, вплоть до возникновения аффективных состояний. Самочувствие связано и с вегетативными изменениями. Виды боли: 1) соматическая → поверхностная (кожа) ↓ глубокая (мышцы, кости, суставы, соединительная ткань); 2) Висцеральная (различные органы, сокращения гладких мышц, сопровождаемые ишемией). Разновидности боли. 1) Боль в животе. 2) Головная боль. Ее 20 видов. Обычно тупая, плохо локализованная. Факторы ее вызывающие: недосыпание, переутомление, несвоевременный прием пищи, заболевания внутренних органов, растяжение или спазм артерий, вен, повышение внутричерепного давления. 3) Мышечная боль – при судорожном сокращении мышц, ишемии, растяжении, но не при уколах, надрезах мышечной ткани. 4) Повышение чувствительности отдельных участков нервной системы (ганглиолиты, симпаталгии). Боль возникает приступами. Может усиливаться под влиянием эмоций, неблагоприятных факторов или перемене метеоусловий. Сопровождается снижением тактильной чувствительности, зудом, сосудистыми реакциями, потоотделением, трофическими расстройствами. 5) Фантомные боли – боли в отсутствующих после ампутации конечностях. 6) Каузалгические боли. Это жгучие боли, возникающие в послеоперационных рубцах иногда при действии света, шума. 7) Висцеральные боли. Болевая чувствительность. Высокая – у вегетативных нервов, брыжейки, надкостницы, слизистых, артерий, капсул органов. Низкая – у вен, мышцы сердца, но не у перикарда, вещества мозга. Истинная висцеральная боль – это боль во внутренних органах. Плохо локализуется, имеет различные оттенки. 8) Отраженные боли. А) Это висцерокутанные боли. Возникают в определенных областях при заболевании внутренних органов. Это зоны Захарина – Геда. Отраженная боль может появиться: 1) в соответствующем больному органу дерматоме; 2) За пределами соответствующего дерматома. Б) Висцеро-висцеральные рефлексы. Это боли в здоровом органе при заболевании другого органа. Например, при инфаркте миокарда боль в области аппендикса. |