БИОЛОГИЯ 9-10 конспекты. Биология наука о жизни

Скачать 254.65 Kb. Скачать 254.65 Kb.

|

|

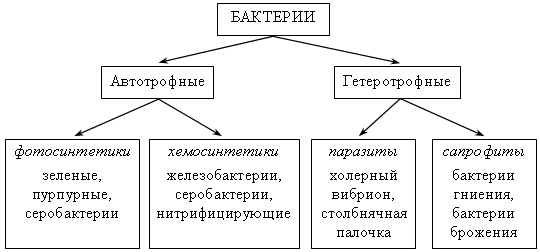

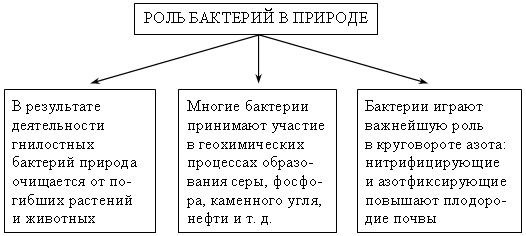

III. Изучение нового материала. Организмы, клетки которых не имеют ядра, называются прокариотами (все бактерии и синезеленые водоросли). Особенности строения и жизнедеятельности бактерий 1. Снаружи клетку окружает плотная оболочка. 2. В цитоплазме находится очень много рибосом (до 1000 на одну клетку). 3. Впячивания цитоплазматической мембраны выполняют функции многих органоидов. 4. Имеются включения, содержащие запасные питательные вещества. 5. Носитель наследственного материала – ДНК или РНК – часто замкнут в виде кольца и не образует оформленного ядра. 6. Размножаются путем деления, которое наступает после удвоения бактериальной хромосомы – кольцевидной ДНК – или после полового процесса, протекающего в форме обмена генетическим материалом между особями. 7. При неблагоприятных условиях образуют споры. 8. По типу питания бывают:  9. Значение.  IV. Закрепление изученного материала. Задание: заполните таблицу. (Колонки II и III заполняются учащимися самостоятельно.) Основные различия между прокариотами и эукариотами

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В КЛЕТКЕ Задачи: изучить этапы энергетического обмена, рассмотреть последовательность протекания энергетического обмена в клетке на примере гликолиза, выявить значение кислорода для гликолиза. Элементы содержания: АТФ, неполное ферментативное расщепление глюкозы, полное кислородное расщепление глюкозы, гликолиз, клеточное дыхание. Тип урока: комбинированный. Оборудование: таблица «Энергетический обмен в клетке». Ход урока I. Организационный момент. II. Проверка знаний учащихся. Задание 1. Найдите во второй колонке верное окончание предложения, данного в первой колонке, выпишите последовательность цифр и букв правильного ответа.

Ответы: 1 – Г, 2 – А, 3 – Е, 4 – Б, 5 – В, 6 – Д. Задание 2. Заполните в тексте пробелы. 1) В ходе … (ассимиляции) происходит биосинтез … (сложных) молекул из веществ, поступивших в клетку. 2) В процессе анаболизма идет … (запасание) энергии в виде … (химических) связей. 3) Катаболизм – это совокупность реакций, в которых происходит … (распад) органических веществ с … (освобождением) энергии. 4) Синтез АТФ у эукариот происходит в … (цитоплазме). III. Изучение нового материала. Всем живым клеткам постоянно нужна энергия, необходимая для протекания в них различных биологических и химических реакций. Одни организмы для этих реакций используют энергию солнечного света (при фотосинтезе), другие – энергию химических связей органических веществ, поступающих с пищей. Извлечение энергии из пищевых веществ осуществляется в клетке путем их расщепления и окисления кислородом, поступающим в процессе дыхания. Поэтому этот процесс называют биологическим окислением, или клеточным дыханием. Биологическое окисление с участием кислорода называют аэробным, без кислорода – анаэробным. Процесс биологического окисления идет многоступенчато. При этом в клетке происходит накопление энергии в виде молекул АТФ и других органических соединений. Источником энергии для всех видов активности служит химическая энергия органических молекул, запасенная в связях между их атомами. При разрыве связей эта энергия высвобождается, при этом она аккумулируется в форме АТФ (содержащей макроэнергетические связи, во время разрыва которых высвобождается около 40 кДж/моль энергии) и в этой форме используется затем для выполнения различной работы в клетке. Этапы энергетического обмена

Окончание табл.

IV. Закрепление изученного материала. Задание 1. Составьте суммарное уравнение гликолиза. Ответ: С6Н12О6 + 6О2 + 38Н3РО4 + 38АДФ → 6СО2 + 44Н2О + + 38АТФ. Задание 2. Заполните таблицу «Этапы энергетического обмена». Этапы энергетического обмена

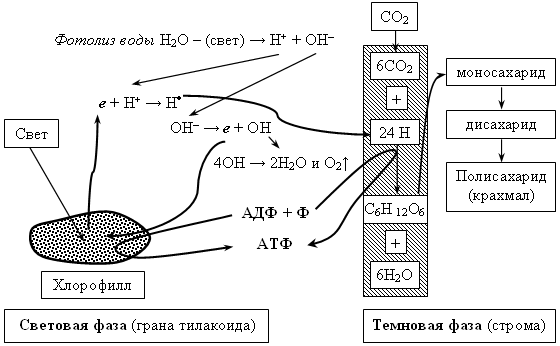

ПИТАНИЕ КЛЕТКИ. ФОТОСИНТЕЗ. ХЕМОСИНТЕЗ. ГЕТЕРОТРОФЫ Задачи: познакомить учащихся с типами питания живых организмов; подробно рассмотреть процесс фотосинтеза, выявить особенности протекания темновой и световой фаз фотосинтеза; рассмотреть, в чем особенность хемосинтеза и у каких организмов он встречается. Элементы содержания: автотрофы, гетеротрофы, фототрофы, хемотрофы, фотосинтез, световая фаза фотосинтеза, темновая фаза фотосинтеза, фотолиз воды, хемосинтез. Тип урока: комбинированный. Оборудование: таблицы «Фотосинтез», «Классификация организмов по способу питания», «Строение растительной клетки». Ход урока I. Организационный момент. II. Проверка знаний учащихся. Этапы энергетического обмена III. Изучение нового материала. 1. Все организмы по способу питания делятся на несколько групп.  2. Автотрофы самостоятельно синтезируют органические вещества из неорганических для своего питания (растения, некоторые бактерии). Растения (фототрофы), используя энергию солнечного света, строят сложные органические соединения из СО2 и Н2О, то есть фотосинтезируют. Что же такое фотосинтез? Русский ученый, физиолог растений К. А. Тимирязев так описал это явление: «Дайте самому лучшему повару сколько угодно свежего воздуха, сколько угодно солнечного света и целую речку чистой воды и попросите, чтобы из всего этого он приготовил Вам сахар, крахмал, жиры и зерно, – он решит, что вы над ним смеетесь. Но то, что кажется совершенно фантастическим человеку, беспрепятственно совершается в зеленых листьях растений». Фотосинтез – это длинная и сложная цепь реакций, протекающих в хлоропластах при участии большого количества ферментов. Главное вещество фотосинтеза – зеленый пигмент хлорофилл. Это сложное органическое вещество, в центре которого находится атом магния. Хлорофилл находится в мембранах тилакоидов гран, из-за чего хлоропласты приобретают зеленый цвет. Процесс фотосинтеза включает два типа реакций: световые (светозависимые) и темновые (не зависящие от света). Поэтому фазы фотосинтеза так и называются: световая и темновая. Общее уравнение фотосинтеза: 6СО2 + 6Н2О (свет, хлоропласты) → С6Н12О6 + 6О2 ↑ Продуктивность – 1 г глюкозы 1 час на 1 м2 листьев. Фотосинтез протекает в клетках зеленых растений в хлоропластах. Этот процесс лежит в основе всей жизни на Земле и заключается в превращении энергии солнца в энергию химических связей органических веществ Фотосинтез

схема Фотосинтеза  3. Хемосинтез (окисление) – синтез органических веществ из неорганических за счет энергии химических реакций окисления. Используется бактериями: нитрифицирующими, серобактериями, железобактериями. IV. Закрепление изученного материала. Задание 1. Ответьте письменно на вопрос: «В чем заключается космическая роль зеленых растений?». Задание 2. Заполните таблицу «Сравнение фаз фотосинтеза».

СИНТЕЗ БЕЛКОВ В КЛЕТКЕ Задачи: изучить суть пластического обмена веществ, процесс биосинтеза белка, его закономерности; рассмотреть понятия «обмен веществ», «генетический код» и его свойства; формировать умения и навыки выделять главное, сравнивать, анализировать, формулировать выводы. Элементы содержания: ген, генетический код, триплет, кодон, транскрипция, трансляция, антикодон, полисома. Тип урока: комбинированный. Оборудование: таблицы «Биосинтез белка», «Строение белка», «Строение клетки», «Генетический код». Ход урока |