ВКР_Исследование социальной активности. братский государственный университет

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

|

ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2.1. Подготовка и организация исследования Цель исследования: теоретическое обоснование и практическое исследование индивидуально-психологических особенностей личностей студентов обуславливающих их социальную активность Объект исследования: социальная активность личности. Предмет исследования: индивидуально-психологические особенности, характеризующие социальную активность личности студента. Гипотеза: социальная активность личности студентов, участвующих в общественной жизни вуза обуславливается определёнными индивидуально-психологическими качествами: направленностью на достижение успеха, коммуникативными, социальными потребностями, высоким уровнем смысложизненных ориентаций. Задачи исследования: 1. Исследовать социально-психологическую активность у студентов ГПФ. 2. Выявить индивидуально-социологические особенности личности студентов, проявивших социально-психологическую активность. 3.Проанализировать пути повышения социально-психологической активности студентов во внеучебной деятельности. 4.Провести сравнительный анализ индивидуально-психологических особенностей студентов ГПФ и социально активных студентов, с целью разработки рекомендаций по вовлечению их в общественную деятельность вуза. Методы исследования. В соответствии с поставленной целью и задачами, в работе был использован комплекс методов, включающий: 1. теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования; 2. эмпирические методы исследования: диагностический комплекс, включающих методики, направленные на изучение социально-психологической активности студентов и их личностных особенностей; 3. методы количественной и качественной обработки данных; 4. метод сравнительного анализа; 5. методы статистической обработки экспериментальных данных. Практическая значимость: Полученные результаты могут быть использованы в практике преподавания таких дисциплин, как социальная психология, в работе кураторов и актива группы, в воспитательной работе преподавателей со студентвми и в деятельности отдела по внеучебной работе. База исследования: ФГБОУ ВО «БрГУ», выборка испытуемых включает в себя студентов, активно участвующих во внеурочной деятельности вуза и студентов гуманнитарно-педагогического факультета, всего 30 человек. Исследование проходило на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Братский государственный университет» г. Братска. Сокращенное наименование учреждения: ФГБОУ ВО БрГУ. Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетный. Тип образовательной организации: высшее образование. Юридический адрес: 665709, Иркутская область, г. Братск, ул. Макаренко, 40. Ректора ФГОУ ВО БрГУ: Ситов Илья Сергеевич. Братский государственный университет - один из крупнейших университетских комплексов северного региона Сибири. Социально-полезная активность обучающихся БрГУ реализуется в их активном участии в деятельности молодежных общественных организаций, объединений: городском и областном молодежных парламентах, волонтерском движении обучающихся, Совете обучающихся университета, общественных деканатах факультетов. В университете активно действуют студенческие организации и объединения: - объединенный совет обучающихся БрГУ; - первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов; - волонтерское движение обучающихся; - студенческие общественные деканаты факультетов; - студенческие советы общежитий; - региональная общественная экологическая организация «Инициатива»; - студенческие научные общества; - творческие коллективы и спортивные секции и др. Объединенный Совет обучающихся ФГБОУ ВПО «БрГУ» является постоянно действующим представительно-исполнительным и координирующим органом студенческого самоуправления. Совет возглавляется председателем, избранными из числа членов Совета в установленном порядке. В БрГУ обучаются студены, приезжающие из многих городов Иркутской области, но в основном – это жители северной части области и выпускники школ г. Братска. Методики исследования: 1.Методика « Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А.Леонтьева; 2.Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) А.А. Реана; 3.Методика «Диагностика учебной мотивации студентов» (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой). 2.2. Результаты исследования социальной активности студентов вуза В данной дипломной работе для исследования использовались три методики: Первая методика — «Смысложизненные ориентации» (СЖО), представлена в формате 20 симметричных шкал-вопросов, что располагаются попарно, вертикально вниз. Итоговые заключения теста рассматриваются в виде показателя осмысленности жизни (ОЖ), а также пяти субшкал, отражающих три конкретные смысложизненные ориентации и два аспекта локуса контроля: 1. «Цели в жизни». Характеризует целеустремленность, наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни». Определяет удовлетворенность своей жизнью в настоящем, восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом. Содержание этой шкалы совпадает с представлением о том, что единственный смысл жизни состоит в том, чтобы жить. 3. «Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией». Измеряет удовлетворенность прожитой частью жизни, оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. 4. «Локус контроля — Я (Я — хозяин жизни)». Характеризует представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле, контролировать события собственной жизни. 5. «Локус контроля— жизнь или управляемость жизни». Отражает убежденность в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь, убежденность в том, что жизнь человека подвластна сознательному контролю. Обработка данных осуществляется по 7-балльной шкале в соответствии с бланком-ключом к тесту. Минимальные и максимальные значения субшкал приведены в таблице 1. ЗАПОЛНИТЬ ОПИСАНИЕМ ИЛИ КАКИМ-НИБУДЬ РАССУЖДЕНИЕМ Таблица 1 Средние и стандартные отклонения субшкал и общего показателя ОЖ (N-200 чел.)

Для подсчета баллов следует перевести помеченные обследуемым позиции на симметричной шкале (3 2 1 0 1 2 3) в оценке по восходящей (1 2 3 4 5 6 7) или нисходящей (7 6 5 4 3 2 1) на асимметричной шкале. Тест СЖО позволяет, таким образом, оценить источник образования смысла жизни, который может быть найден человеком либо в будущем (цели), либо в настоящем (процесс) или прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни. Вторая методика — «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН), позволяет оценить, уровень стремления, и какое влияние он оказывает, определяя поведение: желание добиться успеха или избежать неудачи. Приоритет одного из двух вариантов определяет уровень притязаний — готовность предстать перед трудной задачей, чтобы добиться значимого успеха, или же ставить перед собой менее масштабные цели, дабы избежать разочарования в неуспехе. Необходимо указать ответ согласия, либо же несогласия с каждым из приведенных ниже утверждений, если возникает затруднение для того, чтобы сразу ответить однозначно, необходимо исходить из того, что «да» включает как явное согласие, так и «скорее да, чем нет». То же самое относится и к ответу «нет». Отвечать необходимо быстро, не раздумывая подолгу над каждым утверждением. Третья методика — «Диагностика учебной мотивации студентов» разработана на основе опросника А.А.Реана и В.А.Якунина. Оригинальная методика состоит из 16 утверждений. К 16 утверждениям вышеназванного опросника добавлены утверждения, характеризующие мотивы учения, выделенные В.Г.Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные Н.Ц.Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа, что оцениваются по 5-балльной системе, где приведенные мотивы учебной деятельности по значимости выражены в следующей закономерности: 1 балл соответствует минимальной значимости мотива, 5 баллов – максимальной. Результаты исследования смысложизненных ориентаций. Студентам предоставлялся бланк, на котором им было необходимо выбрать вариант ответа и его степень выраженности, что наиболее свойственен их жизненной позиции. Исследование проводилось с целью сбора и сравнительного анализа данных социально активных студентов, и студентов, что не задействованы в активистской внеучебной деятельности. Результаты исследования по изучению смысложизненных ориентаций студентов представлены в таблице 2. Таблица 2 «Смысложизненные ориентации» (СЖО)

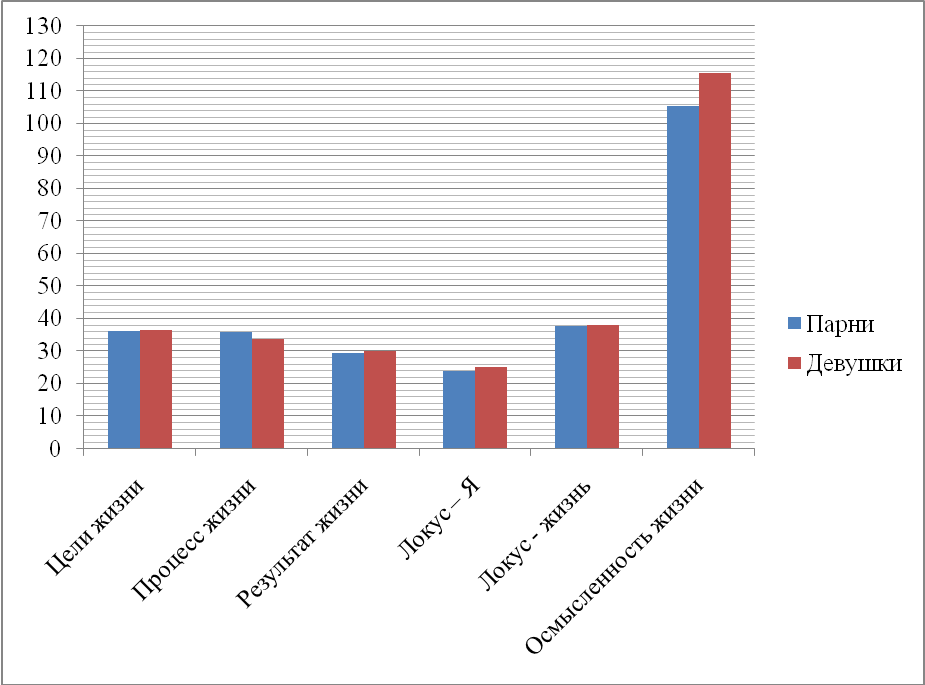

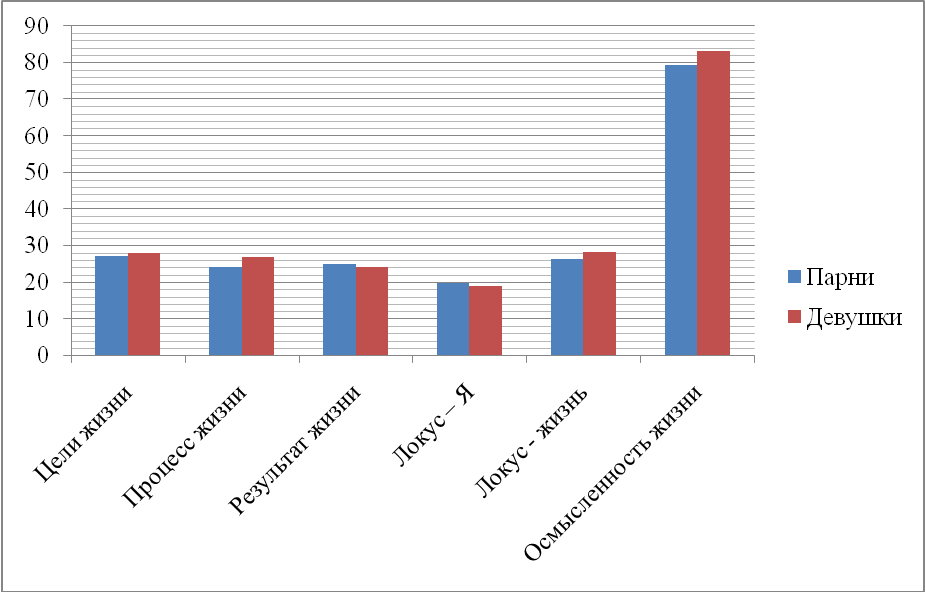

Примечание: t – t-критерий Стьюдента: * - уровень значимости 0,05 (95%); ** - уровень значимости 0,01 (99%); *** - уровень значимости 0,001 (99,9%) Для большей наглядности, на основе полученных результатов, можно выстроить графики, отображающие разницу показателей социально активных и социально неактивных студентов на рисунках 1 и 2. ЗАПОЛНИТЬ ОПИСАНИЕМ ИЛИ КАКИМ-НИБУДЬ РАССУЖДЕНИЕМ  Рис. 1. Социально активные студенты.  Рис. 2.. Социально неактивные студенты. Результаты диагностики учебной мотивации. Студентам предоставлялся бланк с вариантами ответов, в котором они должны были выбирать утверждения и их степень выраженности по вопросам учебной мотивации. Результаты диагностики учебной мотивации студента представлены в таблице 3 Таблица 3 «Диагностика учебной мотивации студентов»

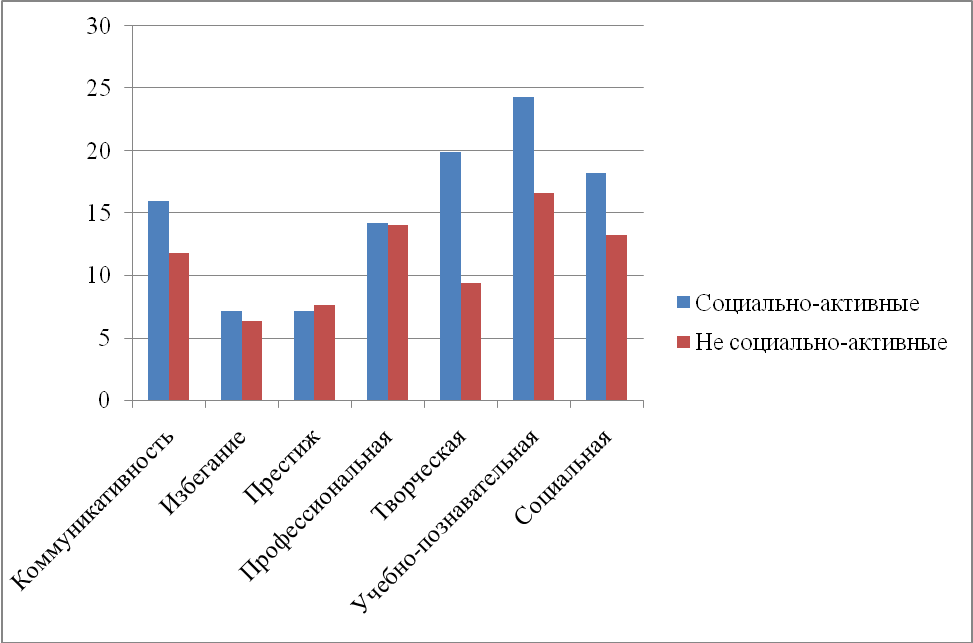

Для большей наглядности, на основе полученных результатов, можно выстроить график, отображающий разницу показателей социально активных и социально неактивных студентов на рисунке 3. ЗАПОЛНИТЬ ОПИСАНИЕМ ИЛИ КАКИМ-НИБУДЬ РАССУЖДЕНИЕМ  Рис. 3. Методы диагностики учебной мотивации студентов Результаты диагностики «Мотивация успеха и боязнь неудачи» Риан. Мотивация успеха и боязнь неудачи: ЗАГНАТЬ В ТАБЛИЦУ! 1. Н. Ю. (п) – 18 баллов 2. Я. Р. (д) – 12 баллов 3. И. Н. (п) – 17 баллов 4. Н. Л. (п) – 19 баллов 5. С.О. (д) – 17 баллов 6. О. Н. (д) – 15 баллов 7. С.С. (п) – 11 баллов 8. М.О. (д) – 19 баллов 9. К. Д. (п) – 13 баллов 10 .Л. А. (д) – 14 баллов 11. К. М. (д) – 11 баллов 12. С. О. (д) – 16 баллов 13. В.Д. (д.) – 20 баллов 14. К. А. (д) – 10 баллов 15. Г. Е. (д) – 10 баллов 16. Т. Л. (п) – 18 баллов 17. Л. Ю. (д) – 13 баллов 18. М. Д. (п) – 14 баллов 19. П. А.(п) – 13 баллов 20. В. С. (д) – 15 баллов 21. Н. Ю. (д) – 13 баллов 22. Е. Ф. (п) – 16 баллов 23. Л. А. (п) – 18 баллов 24. А. И. (д) – 18 баллов 25. К. И. (д) – 17 баллов 26. М. К. (д) – 20 баллов 27. М. Т. (п) – 18 баллов 28. Е. П. (п) – 19 баллов 29. Д. А. (д) – 18 баллов 30. П. З. (п) – 19 баллов ЗАПОЛНИТЬ ТЕКСТОМ ПУСТЫЕ МЕСТА. ВСЕ ДОЛЖНО ИДТИ СПЛОШНЫМ ТЕКСТОМ!!!  Рис. 4. «Мотивация успеха и боязнь неудачи» Нужпо обобщить полученные результаты 2.3. Разработка рекомендаций по повышению социальной активности студентов в условиях внеурочной деятельности Для повышения социальной активности студентов гуманитарно-педагогического факультета была разработана специальная программа. Для повышения уровня социальной активности был отобран комплекс упражнений, нацеленный на развитие уровня коммуникации, лидерских качеств, умения находить выход из сложных ситуаций, а также коммуникативных способностей при работе в команде. ( НУЖНО ПОЯСНИТЬ, на базе каких авторов или психологических школ, авторов были взяты упражнения или это авторская разработка, тогда обосновать её действенность для решения вопроса повышения социальной активности у студентов? СКОЛЬКО ЗАНЯТИЙ, 10,13?, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ- ? 30 или 45 минут?, ПЕРЕОДИЧНОСТЬ, 2 раза в неделю ила 1 раз? общее время обучения по программе? 1 месяц, 2,3? Предполагаемые результаты?, сколько человек в группе должно быть? Кто должен проводить занятия? Активный студент, куратор, преподаватель, профорг, стараста?) Цель: формирование у студентов коммуникативных навыков, социальной активности, умения сотрудничать ,разрешать конфликтные ситуации, сплочение коллектива. Задачи: 1.Формирование доброжелательного отношения друг к другу; 2.Создание положительного эмоционального фона, атмосферы доверия; 3.Формирование адекватной оценки себя и других; 4.Активизация процесса познания себя и окружающих; 5.Отработка навыков общения и взаимодействия с людьми. Правила работы группы: 1.Говорить по одному. 2.Все внимательно слушают говорящего не перебивая. 3.Для вступления в разговор вне очереди необходимо поднять руку. 4.Говорить откровенно: что ты чувствуешь и думаешь в данный момент. 5.Никого не оскорблять: оценивать только поступок, а не человека. Знакомство. Упражнение «Баранья голова». Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно познакомиться и запомнить имена друг друга. В тренинге нам представляется шикарная возможность, обычно не доступная в реальной жизни, - выбрать себе имя. Ведь часто бывает: кому-то не очень нравится имя, данное ему родителями; кого-то не устраивает форма обращения, привычная для окружающих, скажем, все зовут девушку Ленка, а ей хочется, чтобы к ней обращались «Леночка» или «Ленуля». Есть люди, которые в детстве имели забавную кличку и были бы не против, чтобы и сейчас в неформальной обстановке к ним обращались именно так. У вас есть тридцать секунд для того, чтобы подумать и выбрать для себя игровое имя. Все остальные члены группы и ведущий в течение всего тренинга будут обращаться к вам только по этому имени. А теперь представимся друг другу. Сделаем это так, чтобы сразу и прочно запомнить все игровые имена. Наше представление будет организовано так: первый участник называет свое имя, второй – имя предыдущего и свое, третий – имена двух предыдущих и свое и т.д. Последний, таким образом,должен назвать имена всех членов группы, сидящих перед ним. Записывать имена нельзя – только запоминать. Эта процедура называется «Баранья голова». Почему? Если вы, называя своих партнеров, забыли чье-то имя, то произносите «баранья голова», конечно, имея в виду себя, а не того, кого забыли. Дополнительное условие – называя имя человека, обязательно посмотреть ему в глаза. Разминка «Веселый мячик» Цель : выработка умения говорить и выслушивать комплименты. – Начнем сегодняшний день с игры. Бросая по очереди, друг другу этот мяч, будем говорить о безусловных достоинствах, сильных сторонах того, кому бросает мяч. Будем внимательны, чтобы мяч побывал у каждого. Упражнение «Продолжи фразу» Цель: Узнать друг друга. Саморефлексия. Сейчас по кругу, я буду передавать фразу. Ваша задача не задумываясь продолжить ее. Пример Особенно мне нравиться, когда люди, окружающие меня…. (мне улыбаются). Следующая фраза в другом направлении. Фразы: - Особенно мне нравиться, когда люди, окружающие меня. -Особенно меня раздражает, что я… - Мне бывает стыдно, когда я…. - Верю что я… - Чего мне иногда по-настоящему хочется, так это…. - Иногда люди не понимают меня, потому что я… Разминка: «Посылка» Участники сидят в кругу, близко друг к другу. Руки держат на коленях соседей. Один из участников «отправляет посылку», легко хлопнув по ноге одного из соседей. Сигнал должен быть передан как можно скорее и вернуться по кругу к своему автору. Возможны варианты сигналов (различное количество или виды движений). Упражнение «Интонация» Цель: коррекция замкнутости. На маленьких клочках бумаги группа пишет название любого чувства, эмоции. Затем листки собираются, перетасовываются и раздаются вновь. Теперь группа решает, какую фразу, строчку из стиха взять за основу дальнейших действий. После этого участники по очереди произносят эту фразу с интонацией, соответствующей тому чувству, что записано у них на листке бумаги. Остальные члены группы угадывают, с какой интонацией была произнесена фраза. Упражнение «Зато...» Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее разрешения. 1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке бумаги какое-либо несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или конфликтную ситуацию, неразрешенную на данный момент или запомнившуюся как трудноразрешимая (допускается анонимность авторства). 2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает участникам следующую процедуру обсуждения: 1. каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники должны привести как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, а простая, смешная или даже выгодная с помощью связок типа: «зато...», «могло бы быть и хуже!», «не очень-то и хотелось, потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»; 2. после того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь, которую получил для себя каждый участник. Упражнение "Интервью . Цель: развитие умения слушать партнера и совершенствовать коммуникативные навыки, - сокращение коммуникативной дистанции между участниками тренинга. Участники разбиваются на пары и в течение 5 минут беседуют со своим партнером, пытаясь узнать о нем как можно больше, и меняются ролями. Затем каждый готовит краткое представление своего собеседника. Главная задача - подчеркнуть его индивидуальность, непохожесть на других. После чего участники по очереди представляют друг друга, рассказывая от имени своего собеседника. Игра: «Официант, в моем супе муха». Участникам группы предлагается поучаствовать в конфликтной ситуации, случившейся в одном из дорогих ресторанах. Дайте каждому из участников по одному из ниже приведенных сценариев, чтобы ознакомиться. Объясните, что упражнение представляет собой ролевую игру, призванную продемонстрировать некоторые аспекты общения. Попросите двух исполнителей выйти и австать так, чтобы все могли их видеть и слышать, после чего начните игру. После проигрывания ситуации следует обсудить впечатления, мнения, переживания, возникшие у участников сцены, а затем наблюдения остальных членов группы. Если позволит время и найдутся желающие, упражнение можно повторить, но с другими участниками. Роль А. Вы путешествуете по чужой стране. Сегодня, обедая в весьма дорогом ресторане, вы обнаружили в супе нечто, похожее на часть насекомого. Вы пожаловались официанту, но тот уверял, что это не насекомое, а специи. Вы не согласились и пожелали переговорить с управляющим. И вот управляющий подходит к вашему столику. Роль Б. Вы — управляющий очень хорошим рестораном. Цены могут показаться высокими, но качество обслуживания в высшей степени оправдывает их. У вашего ресторана хорошая репутация, и он привлекает многих иностранцев. Сегодня в ваш ресторан пришел пообедать иностранец, и один из новых официантов подал ему суп. Возникли какие-то претензии, и официант передал вам, что иностранец желает с вами переговорить. Итак, вы направляетесь к его столику. Анализ: 1. Жаловался ли А? Отменил ли он заказ? Отказался ли заплатить за суп? 2. Вник ли Б в суть проблемы? Преодолел ли непонимание сторонами друг друга? Выразил ли искреннее сожаление? Принес ли вежливые извинения? 3. Удалось ли сторонам дать объяснения, воспринять их и разрешить проблему к обоюдному удовлетворению? 4. Мог ли А изложить свою жалобу ясно и внятно? Ролевая игра может быть использована для демонстрации культурной специфики в человеческом поведении: К примеру : одинаково ли выражают мужчины и женщины одну и ту же жалобу? Завершение: Никто не в силах указать «наилучший способ» решения проблем, которыми сопровождается общение с иностранцами, однако обсуждение данной ролевой игры может помочь участникам увидеть широкие возможности для этого. Упражнения: «Пожелания». Цель: подкрепление положительных эмоций. Передайте мяч тому, кому хочется, со словами: «Я желаю тебе...». Упражнение может использоваться для завершения учебного дня или тренинга. Рефлексия: - Какие психологические качества у вас проявились при участия в тренинге? - Какие чувства испытывали? - Что нового узнали о себе, о группе? - Как будете использовать эти знания? - Чему научились? - Как это пригодиться в будущем? - Что было важным? - Над чем вы задумались? - Что происходило с вами? - Что нужно развивать на будущее? Выводы по второй главе 1. Поставив цель эмпирического исследования: изучить уровень развития самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет), были получены следующие результаты диагностики. У детей выявили недостаточный уровень самостоятельности, что проявилось в неумении ставить цель и осуществить планирование предстоящей деятельности, в неумении решать возникающие трудности без помощи взрослых, а также недостаточном проявлении творческой активности. 2. В процессе экспериментальной работы были выявлены эффективные методы и приемы развития самостоятельности в процессе хозяйственно-бытового труда, созданы необходимые условия для организации самостоятельной трудовой деятельности детей, установлены неформальные доверительные отношения с родителями, что оказало положительное влияние на формирование у детей самостоятельности. 3. Эффективность проделанной работы мы изучили на контрольном этапе исследования. В частности, у дошкольников экспериментальной группы констатировали динамику развития самостоятельности по всем трем методикам диагностики: относительно сформированности самостоятельности в хозяйственно-бытовом труде (на 30%). Что касается проявления самостоятельности в других видах деятельности, то у детей констатировали динамику развития самостоятельности (на 35%). На 30% у детей выявили динамику развития самостоятельности по индивидуальному профилю. В контрольной группе динамику развития самостоятельности выявили незначительную. Заключение В процессе написания выпускной квалификационной работы на тему: «Развитие самостоятельности детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) посредством хозяйственно-бытового труда» были решены поставленные задачи, сделаны следующие теоретические и практические выводы. Решая первую задачу исследования, мы пришли к выводу, что развитие самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста это длительный процесс, который необходимо формировать, начиная с раннего возраста, поощряя попытки детей и стимулируя интерес к выполнению различных трудовых поручений, в процессе игровой деятельности, а также в других видах детской деятельности. В процессе выполнения различных видов деятельности, дети учатся проявлять настойчивость, волевые качества, приобретают бесценные навыки самоконтроля, самодисциплины, что, безусловно, способствует развитию у них самостоятельности. Решая вторую задачу, был сделан вывод, что работа по развитию у детей самостоятельности должна осуществляться в разнообразных видах деятельности (игровой, трудовой, продуктивных видах деятельности, самостоятельной деятельности), в которых он приобретает возможность проявлять свою субъектную позицию. При этом необходимо придерживаться определенных условий, обеспечивающих успешность организации разных видов самостоятельной деятельности: создание соответствующего уклада жизни в ДОО. Решая третью задачу, мы пришли к выводу, что хозяйственно бытовой труд обладает большим педагогическим воздействием в развитии у детей самостоятельности только при правильной его организации. Ребенок никогда не узнает, что такое труд, пока на личном опыте, при умелом руководстве взрослого, не преодолеет своей робости, не приобретет трудовых навыков, а главное, опыта самостоятельного выполнения той или иной работы. Для решения четвертой задачи нами было организовано эмпирическое исследование в условиях детского сада - МДОУ №39, г. Усть-Кута, Иркутской области. С детьми экспериментальной и контрольной группы, была проведена поэтапная работа. Был выбран соответствующий диагностический инструментарий: методика диагностики «Критерии самостоятельности в трудовой деятельности» (В.И. Логинова); методика диагностики «Карта проявлений самостоятельности» (А.М. Щетинина); методика диагностики «Индивидуальный профиль самостоятельности ребенка» (А.Н. Атарова). На констатирующем этапе у детей выявили недостаточный уровень самостоятельности, что проявилось в неумении ставить цель и осуществить планирование предстоящей деятельности, в неумении решать возникающие трудности без помощи взрослых, а также недостаточном проявлении творческой активности. Для решения пятой задачи, нами была разработана и реализована в условиях детского сада программа с использованием хозяйственно-бытового труда с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) для развития их самостоятельности. В процессе экспериментальной работы при организации хозяйственно-бытового труда, с учетом индивидуального подхода и использованием наглядных моделей, представляющих последовательный алгоритм трудовых операций, дошкольники проявили большую активность и инициативность во время выполнения трудовых поручений, стали более самостоятельными, организованными, инициативными, целеустремленными, появилась ответственность за качественное выполнение этих поручений. В процессе решения последней шестой задачи, мы сделали вывод, что использование хозяйственно-бытового труда является эффективным методом работы, так как на контрольном этапе исследования у детей, с которыми осуществлялась экспериментальная работа, выявили динамику развития самостоятельности. Поэтому данные методы организации жизнедеятельности детей можно считать эффективными для развития у них самостоятельности и творческой инициативы. Гипотеза доказана, цель достигнута, задачи успешно решены. лИТЕРАТУРА 1. Боброва М.С. Воспитательный потенциал образовательной среды вуза // Стратегия и тактика вузовской науки в регионе. Материалы международной конференции, выпуск 2. - Бокситогорск, 2004. - 0,3 п.л. (в соавторстве). 2. Боброва М.С. Моральный выбор человека как способ приобщения к духовно-нравственным ценностям // Инновации как фактор модернизации образования взрослых: теория и практика. Материалы всероссийской конференции молодых ученых. - СПб, 2004. - 0,3 п.л. 3. Боброва М.С. Аксиологические смыслы педагогического образования // Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе. Материалы шестой межрегиональной межотраслевой научно-практической конференции. - СПб, 2005. - 0,2 п.л. 4. Боброва М.С. Укрепление духовной составляющей человека как фактор созидательно-ненасильственной практики жизни // Философия и практика ненасилия. - СПб, 2005. - 0,3 п.л. (в соавторстве). 5. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 299 с. 6. Андреев Д.Л. Культурное пространство студента // Педагогика. 2003. №10. С. 56-65. 7. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М., 1988. 240 с. 8. Артамонова Е.И. Развитие духовной культуры учителя: теория и методика. М., 2000. 154 с. 9. Ахаян Т.К. Исследование аксиологических проблем воспитания учащихся. СПб., 1996. 98 с. 10. Белозерцев Е.П. О национально-государственном образовании в России // Педагогика. 1988. № 3. С. 30 35. 11. Бердяев Н.А. Дух и реальность. Признаки духа // Философия свободного духа. М., 1994. 345 с. 12. Библер B.C. Нравственность. Культура. Современность (Философские размышления о жизненных проблемах). М., 1990. 75 с. 13. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания // Педагогика. 1995. № 4. С. 29 36. 14. Вербицкая Л.А. Гуманитарное образование современной России // Высшее образование в России. 1996. № 1. С. 79 85. 15. Вербицкая Л.А. Проблемы гуманизации современного образования // Возрождение культуры России: Гуманитарные знания и образование сегодня. СПб., 1994. Вып. 2. С. 37 - 41. 16. Власова Т.И. Духовно-ориентированная парадигма воспитания в современной отечественной педагогике // Теоретико-методологические проблемы современного воспитания. Волгоград, 2004. С. 139 - 149. 17. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 18. Гурова Р.Г. Современная молодежь: социальные ценности и нравственные ориентации // Педагогика. 2000. № 10. 19. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т. М., 1995. Т. 1.504 с. 20. Закон РФ «Об образовании». Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 30. 21. Зеленкова И.Л. Проблема смысла жизни. Минск, 1994. 199 с. 22. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1993. 193 с. 23. Зинченко В.П. О целях и ценностях образования // Педагогика. 1997. №5. С.З- 16. 24. Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. М., 1995. 180 с. 25. Ивахненко Г., Голиусова Ю. Современное студенчество: социологический портрет // Высшее образование в России. 2003. № 5. С. 110 -114. 26. Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. 365 с. 27. Каган М.С. Философская теория ценностей. СПб., 1997. 205 с. 28. Концепция воспитания студентов вузов РФ: Методическое пособие / Под ред. В.Т. Лисовского. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. 182 с. 29. Концепция многоуровневого высшего профессионального образования / Под ред. В.В. Горшкова. Комсомольск-на-Амуре, 1992. 156 с. 30. Концепция Модернизации Российского образования на период до 2010 года. М.: Академия, 2002. 56 с. 31. Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание человека // Педагогика. 1998. № 4. 32. Никандров Н.Д. Нравственные уроки православия // Педагогика. 1997. №З.С. 3-9. 33. Никандров Н.Д. Образование на рубеже тысячелетий: вечное и преходящее. М., 2001. 180 с. 34. Никандров Н.Д. Проблемы ценностей в современном обществе. СПб., 1998. 190 с. 35. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Наука, 1988. 749 с. 36. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973. 423 с. 37. Русскина Г.И. Приобщение студентов к духовным ценностям в процессе обучения иностранному языку. Дисс. канд. пед. наук. СПб., 2003. 181 с. 38. Сагатовский В.Н. Нравственная жизнь человека. М.: Мысль, 1982. 295с. 39. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования. М.: Издательский центр «Академия», 2000. 270 с. 40. Сластенин В. А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. М.: ИЧП Изд-во «Магистр», 1997. 160 с. 41. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. Учебн. пособие для вузов. М.: Школа - Пресс, 1995. 384 с. 42. Франк C.JI. Духовные ценности общества. М., 1992. 295 с. 43. Франк C.JI. Предмет знания. Душа человека. М., 2000. 992 с. 44. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 309 с. 45. Щуркова Н.Е. Программа воспитания школьника. М., 1998. 45 с. 46. Щуркова Н.Е. Противоречия школьного воспитания: семь проблем, семь решений. М., 1996. 95 с. 1.3. Воспитательный потенциал……… 1. Адамова Л.Е.; Абдулова Л.М. и др.Воспитательный процесс в современном вузе // Донской государственный аграрный университет – п. Персиановский, 2005 г. 3. Лисовский В.Т.Воспитание студентов вузов Российской Федерации // Стратегия воспитания в образовательной системе России: подходы и проблемы / Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2004. – 480 с. ЛИТЕРАТУРА Абрамова, Г. С. Возрастная психология: Учебник для студентов вузов. / Г. С. Абрамова. - Екатеринбург: 2007. – 518 с. Абульханова, К. А. Психология и педагогика. Учебное пособие / К. А. Абульханова, Н. В. Васина. - М.: 2006. – 499 с. Андреева, С. В. Социальная психология / С. В. Андреева. - М.: 2005. - 388 с. Асмолов, А. Г. Психология личности / А. Г. Асмолов. – М.: 2015. – 540 с. Андреева, Г. Н. Психология социального познания: учебное пособие для вузов. / Г. Н. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 288 с. Балин В. Д. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии. / В. Д. Балин, В. К. Гайда, В. К. Гербачевский, С. А. Маничева. - СПб.: 2007. – 560 с. Батаршев, А. В. Психология индивидуальных различий: От темперамента к характеру и типологии личности / А. В. Батаршев. – М.: ВЛАДОС, 2016. – 508 с. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, Л. Ф. Морозов. – СПб.: Питер, 2004. – 520 с. Габреднева, Г. Ш. Практикум по психодиагностике: Учеб. пособие / Г. Ш. Габреднева, А. О. Прохоров. – СПб.: Речь, 2004. - 480 с. Гамезо, М. В. Возрастная психология: личность от молодости до старости / М. В. Гамезо, В. С. Герасимов. – М.: 2009. – 306 с. Глуханюк, Н. С. Практикум по психодиагностике: Учеб. пособие. – 3-е изд., испр. / Н. С. Глуханюк. – М.: НПО МОДЭК, 2006. – 208 с. Горностай, П. К., Психология личности: словарь-справочник. П. К. Горностай, Т. В. Титаренко. – Киев: Рута, 2001. – 170 с. Гуревич, К. М. Психологическая диагностика: Учебное пособие / К. М. Гуревич, Е. М. Борисовой. – М.: УРАО, 2007. – 191 с. Гусев, А. Н. Измерение в психологии. Общий психологический практикум А. Н. Гусев. – М.: Смысл, 2009. – 287 с. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности. / О. П. Елисеев – СПб.: 2007. – 560 с. Еникеев, М. Н. Общая и социальная психология: учебник для вузов / М. Н. Еникеев. – М.: НОРМА - ИНФРА, 2016. – 611 с. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого – педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов. - М.: Академия, 2005. – 208 с. Истратова, О. Н. Психодиагностика: коллекция лучших тестов / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 375 с. Кон, И. С. Психология ранней юности. Учеб. Пособие для педагогических институтов / И. С. Кон. - М.: 2006. – 466 с. Майерс, Д. В. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2002. – 752 с. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Непомнящая. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 192 с. Першина, А. Л. Возрастная психология: Уч. Пособие для вузов. / А. Л. Першина. – М.: Академический проект: Альма Мастер, 2015. – 256 с. Реан, А. А. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. / А. А. Реан. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2013. – 416 с. Рогов, Е. И. Психология для студентов Вузов / Е. И. Рогов. - М.: Ростов-на-Дону, 2004. – 329 с. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2012. – 350 с. Слободчиков, В. И. Психология развития человека / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М.: 2001. – 209 с. Столяренко, А. М. Социальная психология: Учеб. пособие для вузов / А. М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011. – 543с. Сторяренко, Л. Д. Основы психологии. Учебное пособие / Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 672 с. Сухов, А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Н. Сухова, А. А. Деркача. – М.: Академия,2006. – 600с. Филатова, Е. С. Соционика для Вас / Е. С. Филатова. – СПб.: НИЦ Сибирский хронограф и АО Питер. – 2004, 288 с. Шмелев, А. Г. Психодиагностика личностных черт / А. Г. Шмелев. – СПб.: Речь, 2002. – 480 с. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||