физическая культура. Характеристика травм на занятиях по гимнастике и их профилактика. Частное образовательное учреждение высшего образования

Скачать 6.68 Mb. Скачать 6.68 Mb.

|

|

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» (Академия ВЭГУ) Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Направленность (Профиль) - Физическая культура Смаков Ильнур Ильдусович КУРСОВАЯ РАБОТА Теория и методика гимнастики Характеристика травм на занятиях по гимнастике и их профилактика

Домрачева Екатерина Анатольевна УФА 2022 СОДЕРЖАНИЕ

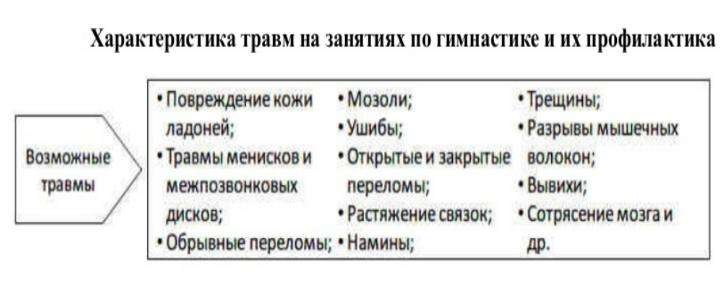

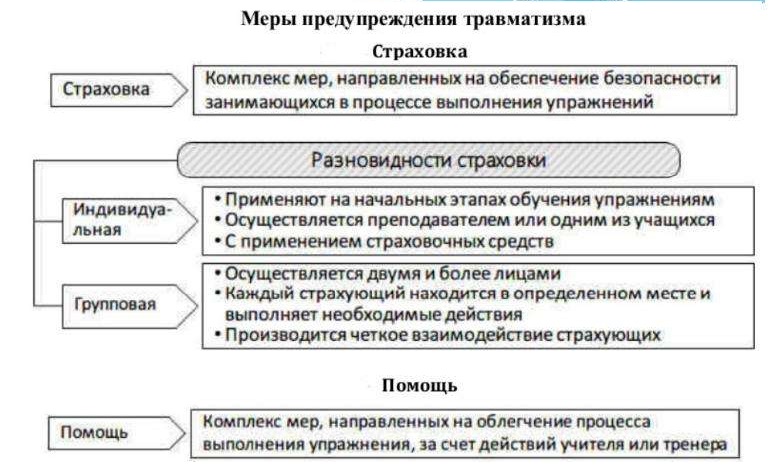

ВВЕДЕНИЕ Актуальность. В любое время нашей жизни человек слишком уязвим для травм опорно-двигательного аппарата и угроза может подстерегать везде: можно получить травму даже просто на в бытовых условиях. Однако большей опасности получить травму подвержены люди,занимающиеся активными видами спорта, в частности, гимнастикой. Как известно, гимнастика и непосредственно сами гимнастические упражнения несут в себе большую пользу для гармоничного развития человека. Но, несмотря на всю пользу гимнастических упражнений, они, представляют огромный вред для занимающихся, если последние пренебрегают правилами безопасности, страховки и предотвращения травматизма на занятиях. Особую опасность имеют такие виды гимнастики как: спортивная гимнастика и спортивная акробатика. Травматизм в этих направлениях состоит в том, что они требуют повышенной координационной способности и отточенности упражнений. Координационная сложность упражнений здесь создаёт риски срывов и падений со снарядов, [13]. Травма- это внезапное воздействие различных внешних факторов, чаще всего механических, которые приводят к нарушению анатомической целостности тканей и физиологических функций. Совокупность травм, возникающих в определенной группе лиц за определенный промежуток времени называется травматизмом. Создание надлежащих условий, при которых шанс получения травмы будет минимален или же вовсе сведён к нулю, это то, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при построении занятий гимнастикой. Это позволит значительно укрепить здоровье занимающихся, улучшить их всестороннее физическое развитие и, конечно, позволит им достигать совершенства и большего спортивного мастерства. Любая травма, которую получает ученик во время занятий, несёт в себе не только физическое, но и психологическое повреждение, потому что развивает в ученике страх перед тем или иным упражнением. Плюсом ко всему, получив травму, ученик на какое-то время выпадает из тренировочного процесса, что не может не сказаться отрицательно на его результативности. Именно по этой причине профилактика травматизма в спортивной гимнастике является едва ли не самой важной задачей. Цель работы- теоретическое и практическое обоснование опытно-поискового наблюдения за техникой безопасности при проведении уроков спортивной гимнастики в школе, а также исследование методов профилактики травматизма. Объект исследования- уроки спортивной гимнастики в школе. Предмет исследования- методы предупреждения травматизма на уроках спортивной гимнастики в школе, инструментальное обеспечение безопасности занятий, врачебный контроль занятий. Гипотеза исследования- профилактика травматизма на уроках спортивной гимнастики возможна только за счет строгого контроля за учащимися с целью соблюдения ими техники безопасности. Задачи исследования: - проанализировать специальную литературу по теме- изучить основы тренировочного процесса; -охарактеризовать основные моменты наблюдения за техникой безопасности и причины травматизма на занятиях физической культуры в школе; - сформулировать предложения, которые помогли бы свети вероятность получения травм к минимуму. Методы исследования- статистическое наблюдение за проведением уроков, теоретическое изучение и анализ существующих методик и их применение на практике. Методика исследования- изучение необходимой технической литературы по исследуемому вопросу, обзор и анализ книг и публикаций. Организация исследования- эмпирическое. Исследование проводилось с учениками шестого класса на базе МБОУ СОШ п.Краснооктябрьский Октябрьского района Оренбургской области в период с 01 по 30 октября 2021 года. В качестве методов эмпирического исследование использовались следующие: наблюдение за проведением урока физкультуры (гимнастики) в шестом классе; беседа с учителем физкультуры; изучение школьной документации по травматизму за период последние пять лет; изучение планов проведения уроков физкультуры; ознакомление с оснащением спортивных сооружений школы. Практическая значимость- материал этой курсовой работы может быть использован студентами факультета физической культуры в качестве пособия для подготовки к занятиям. Кроме этого, полученные знания можно использовать в организации уроков физкультуры в школе. В структуре работы можно выделить несколько частей: во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы. Первая глава, состоящая из трех параграфов, раскрывает краткую историю вопроса и организацию учебного процесса в школе. Во второй главе изучается меры профилактики травматизма на уроках физкультуры. В третьей части проводится анализ изученных материалов, проведенного урока физкультуры и делаются выводы о достаточности принятых мер по профилактике травматизма на уроках по гимнастике. В заключении делаются выводы об актуальности данной темы. Научная разработанность проблемы - данная проблема хорошо освещена в публикациях и научных изданиях. В частности, детально рассмотрены вопросы страховки в гимнастике. Эти данные использовались мною при подготовке курсовой работы. Теоретическая значимость–получение новых знаний о методах предупреждения травматизма в спортивной гимнастике. 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИКЕ 1.1. Методические основы занятия гимнастикой Гимнастические упражнения, как всем известно, приносят значительную пользу человеку в его гармоничном физическом развитии. Но, при этом, могут нанести непоправимый вред, если на занятиях игнорируются правила предотвращения травм [7.]. Гимнастика, как вид физической культуры имеет многовековую историю. Ее задачи, методика преподавания и техника выполнения упражнений менялись на протяжении всей истории гимнастики. Эти изменения были связаны с развитием общей культуры общества, развитием науки и техники, совершенствованием знаний в области медицины, физиологии, педагогики. Кроме этого, гимнастика на протяжении всей своей истории являлась средством военно- спортивной подготовки людей, [3]. Физкультура и гимнастика, как средства физического воспитания, выделились в самостоятельную отрасль еще в рабовладельческом обществе. Но свое название «гимнастика» получила в античный период расцвета Древней Греции и Рима. Обучение физическим упражнениям основывалось на правилах педагогической науки. Особое влияние на методику преподавания гимнастики оказали труды великого славянского педагога ХVII века Яна Амоса Коменского (1592-1670), [4]. В начале ХIХ века в истории гимнастики появились три национальные системы гимнастики- немецкая, французская и шведская. Они, в связи с особенностями развития национальной политики, науки и культуры, в свою очередь, определили три направления развития гимнастики: атлетическое (немецкая система), прикладное (французская система) и гигиеническое (шведская система). В атлетическом направлении гимнастика рассматривалась как развитие двигательных навыков с помощью сложных гимнастических упражнений. Прикладное направление использовало гимнастику как средство подготовки людей к трудовой, бытовой, военной деятельности. Гигиеническое направление –как средство укрепления здоровья. Во второй половине ХIХ века в Чехии доктор Мирослав Тырш создал «сокольскую гимнастику», в которой впервые использовал гимнастические снаряды. История развития гимнастики в России относится к эпохе Петра I. Именно при нем в русской армии стали широко применяться физические упражнения военно-полевой гимнастики. Дело Петра I продолжили военачальники А.В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков. В учебных заведениях России вплоть до Великой Октябрьской революции гимнастику преподавали зарубежные специалисты. Недостаточное внимание к гимнастике со стороны правительства, отсутствие программ и системы подготовки побудили русскую общественность создать свою систему гимнастики (К.А. Шмидт, А.Д. Бутовский и другие). Первую в отечественной науке систему физического воспитания детей школьного возраста разработал Петр Лесгафт (1837-1909),[4]. Он предложил педагогическую классификацию физических упражнений: сначала ребенок должен овладеть простыми движениями, узнать возможности своего тела, а затем выполнять упражнения с увеличивающимся напряжением (увеличение дистанции, изменение веса предметов и т.д.), с оценкой пространственных характеристик (ходьба в заданном темпе) и, наконец, освоение сложных действий, [4]. Позднее, под влиянием учения Лесгафта французский физиолог Жорж Демени (1850-1917) создал свою теорию гимнастики. Он считал, что все упражнения должны выполняться в динамике, с широкой амплитудой и по замкнутым траекториям. Система Демени оказала огромное влияние на развитие школьной гимнастики. В 1927 году на III Спартакиаде РККА впервые проводятся соревнования по гимнастики. Лучшими были Гаспарян, Гуляев, Панкратов. Важными вехами стали I Всесоюзная Спартакиада (1928) и первенство РККА по гимнастике в 1930 году. В 1929 году гимнастика официально была разделена на спортивную, художественную и акробатику. В период с 1931 по 1936 год происходит быстрое развитие спортивной гимнастики: повышается сложность упражнений, совершенствуется методика тренировок, создаются детские спортивные школы. Успехи, достигнутые в экономическом развитии после Великой Отечественной войны, позволили значительно улучшить материальную базу для занятий. К 1950 году введено в строй 200 гимнастических залов. В 80-е годы введена в действие новая программа по спортивной гимнастике. Она предназначалась для тренировок и проведения массовых соревнований среди учащихся школ, высших учебных заведений и военнослужащих. Дальнейшие международные достижения наших гимнастов и гимнасток на протяжении многих лет являются феноменом. Гимнасты нашей страны участвовали в двенадцати Олимпийских играх. Их достижения опираются на условия, созданные в стране для массовых занятий гимнастикой. Это и развитие самой гимнастики как спортивно-педагогической дисциплины, и появление многочисленных секций, ДЮСШ, и подготовка квалифицированных кадров, [12]. Тренер по гимнастике должен знать этапы физического развития ребенка, изменение пропорций его тела с возрастом. При выборе обязательных и произвольных упражнений тренер или учитель должны исходить из уровня мастерства спортсмена. Программа должна учитывать состояние здоровья и индивидуальные особенности. Как проходит обучение? Для обеспечения высокой интенсивности учебного процесса, группа гимнастов должны быть в количестве 8-12 человек. Во время тренировки нужно обращать внимание на правильное чередование упражнений в висе, в упоре и на ногах. Каждая тренировка по гимнастике должна начинаться с подготовки. Для полного восприятия нового движения сначала этот элемент демонстрируется и наглядно объясняется. Затем гимнаст делает первые попытки, используя при этом старые двигательные навыки и приобретая новые. Следующий этап-стабилизация двигательного процесса и исправление ошибок, [5]. На этом этапе действуют следующие методические требования: сначала необходимо устранить причины основных ошибок, не исправлять несколько ошибок одновременно. Техника постоянно шлифуется, повышается специальная выносливость. Силовая подготовка гимнаста очень важна, так как она помогает преодолевать сопротивление на снарядах и влияет на скорость движений. В основе обучения гимнастическим упражнениям лежат дидактические принципы: - сознательность и активность. При обучении предполагается осмысленное овладение упражнениями. Способность анализировать, исправлять ошибки, проявлять инициативу. - доступности и систематичности. Принцип доступности подразумевает постановку задач, соответствующую силам учеников. А принцип систематичности- непрерывность процесса обучения, разумное чередование его с отдыхом. - наглядности. Этот принцип создает полное представление о технике движения. Задачи обучения решаются путем использования определенных методов и методических приемов. -словесный метод- это универсальное средство, с помощью которого описывается техника выполнения, анализ результатов исполнения упражнения; -метод показа. Он помогает уточнить детали, ошибки. Показывать может тренер или другой исполнитель; -метод целостного упражнения. Это разучивание упражнения на фоне целостного выполнения действия несложных по технике упражнений или когда элемент не поддается расчленению; -метод расчлененного упражнения. Гимнаст расчленяет элементы на основные части и потом их осваивает; -подводящие упражнения. Применяются для уточнения представления о разучиваемом действии; -дополнительные зрительные и звуковые ориентиры; -физическая помощь, оказываемая гимнасту при выполнении упражнения. Разновидности помощи: фиксация, проводка, поддержка, подкрутка; -варьирование условий обучения. Этот метод должен способствовать повышению пластичности двигательного навыка. Варьирование включает в себя изменение высоты снаряда, перестановку снарядов и т.д, [6]. При тренировках в юном возрасте, следует избегать чрезмерной нагрузки. Во время занятий следует чередовать выполнение упражнение. Тренировка должна иметь циклично прогрессивную манеру подачи, т.е. что бы увеличение сложности выполняемых упражнений было правильно разбито уменьшением общей тренировочной нагрузки. Выполняется это для того что бы дать время для адекватного восстановления соединительных тканей у юных атлетов. Так же рекомендуется снизить продолжительность вращательных движений во время тренировки и увеличить их при разминке, для того чтобы избежать снижения уровня внимания к концу тренировки.Спортсмен не должен продолжать тренировку, если у него снижена концентрация внимания. В период быстрого роста юных спортсменов необходимо снизить тренировочные нагрузки. Не допускается выполнение гимнастом новых гимнастических элементов без получения рекомендаций тренера, а так же без его присмотра и без должной концентрации внимания самого спортсмена. На тренировке обязательно наличие специально обученных помощников - страхующих. 1.2 Основные способы и методы предупреждения травматизма при занятиях гимнастикой Гимнастика - это спорт, в котором безопасность человека зависит не только от определенных технических навыков занимающегося, но и от тренировки гибкости, выносливости, контроля координации движений и безусловно, чувства равновесия. Травмой называется повреждение организма или его отдельных органов.  Рисунок 1. Характеристика травм на занятиях гимнастикой Чаще всего травмы возникают вследствие нарушения или же не соблюдения техники безопасности на занятиях и конечно нарушения требований к организации и методике проведения занятий. Степень травм на занятиях по гимнастике можно разделить на три группы, это «лёгкие», «средние» и «тяжёлые». Так же каждую из этих трёх групп, в свою очередь, можно поделить ещё на две подгруппы: общие и локальные (т.е. местные). Легкие травмы- это удары, срывы кожи ладоней и другие, не приводящие к потере трудоспособности. Средние травмы- это растяжение мышечных волокон и сухожилий, незначительные ушибы суставов и другие, требующие исключительно амбулаторного лечения. К тяжелым относятся- переломы костей, разрывы мышц и сухожилий, сотрясение головного мозга и другие, способные вывести гимнаста из строя на долгое время и требующие стационарного лечения, [15]. Травмы в гимнастике, конечно, не являются каким- то редким явлением. Связано это с тем, что данный вид спорта включает в себя не малый объём довольно сложных упражнений, выполняемых на гимнастических снарядах, а также большой перечень вольных упражнений и опорных прыжков. Самыми опасными, как для представительниц женского пола, так и для мужчин считаются вольные упражнения, именно они зачастую становятся причиной травм в спортивной гимнастике. Травматизация в основном происходит при: выполнении соскока в момент приземления, во время упражнений на бревне, кольцах или брусьях и во время выполнения опорного прыжка. Наиболее частые травмы у мужчин, это травмы коленных и голеностопных суставов. Они возникают при выполнении упражнений на кольцах. Сразу после колец по уровню травматизации находятся брусья (параллельные), потом следует перекладина и завершают список, опорный прыжок и конь. Представительницы женского пола более подвержены травмам лодыжек и локтевого сустава, которые в основном происходят при выполнении упражнений на брусьях с разной высотой. Но, конечно же, они так же как и мужчины не застрахованы от травм коленных суставов и лодыжек, [7]. Причин возникновения травм на занятиях гимнастикой множество. Различают травмы по степени тяжести: ссадины, потёртости, ушибы, раны, вывихи, переломы. Практически всю часть повреждений у школьников составляют ссадины, потёртости и ушибы. Ссадины и потёртости - это поверхностное повреждение тканей тела (главным образом, кожных покровов) и мелких кровеносных сосудов. Первая помощь при ссадинах и потёртостях ограничивается обработкой зоны повреждения антисептиками. Ушиб - это закрытое, сопровождающееся внутренним кровотечением повреждение тканей тела вследствие удара тупым предметом или падения. В первые минуты на место ушиба необходимо воздействовать холодом, а именно мокрой повязкой, льдом, струёй холодной воды, после чего следует наложить тугую повязку и отправить пострадавшего в медпункт. Рана характеризуется повреждением целостности тканей тела и интенсивным кровотечением. Поэтому самым главным, в первые минуты, является, прежде всего, остановка кровотечения. Для этого надавливают пальцем на артерию выше раны. После прекращения кровотечения кожу вокруг раны смазывают настойкой йода и затем накладывают стерильную повязку. После этого травмированный должен быть доставлен в медпункт. Вывих, довольно часто встречающаяся травма, представляющая собой частичное или полное смещение сустава, сопровождается, как правило, опуханием и довольно сильными болевыми ощущениями. В порядке первой помощи в таких случаях на сустав накладывают фиксирующую повязку и доставляют пострадавшего в медпункт. Растяжение связок. При растяжении связок возникает острая боль, наблюдается обширная припухлость и выраженное внутреннее кровоизлияние в сустав, окружающие его ткани и подкожную клетчатку. Первая помощь в таких случаях заключается в наложении давящей повязки и холода на зону повреждения. Перелом - это самая тяжёлая из описанных выше травм, характеризуется она нарушением целостности кости. В случае, если кожный покров не был повреждён, такой перелом называют закрытым, если же произошёл разрыв мягких тканей и кожного покрова, то такой перелом называют открытым. Перелом, независимо от вида, сопровождается резкими болями, ограничениями в подвижности частей тела, возможно изменением формы костей и конечностей в целом. Первая медицинская доврачебная помощь выглядит в виде наложения шины для фиксации двух ближних к перелому суставов, если перелом закрытый. При открытом переломе до установки шины необходимо остановить кровотечение, [14]. Сотрясение головного мозга сравнительно более редкая, но чреватая очень тяжёлыми последствиями травма. По клинической картине сотрясения мозга подразделяют на лёгкие, средней тяжести и тяжёлые. Следует помнить, что классификация сотрясений головного мозга по степени тяжести весьма условна. Поэтому, если вначале имели место признаки сотрясения лёгкой степени, то это ещё не значит, что такая травма не опасна. Через некоторое время у отдельных пострадавших возможно резкое ухудшение состояния, вплоть до летального исхода. Это указывает на необходимость самого серьёзного отношения к сотрясениям головного мозга независимо от степени его видимой тяжести. Процент неблагополучных последствий после сотрясений может быть существенно снижен, если пострадавшему своевременно будет оказана своевременная доврачебная помощь, которая должна заключаться в следующем. Если у пострадавшего имеются открытые повреждения, то необходимо обработать кожу вокруг них йодной настойкой или бриллиантовой зеленью. Затем забинтовать рану стерильным бинтом и осторожно положить больного на носилки в положении лёжа на боку и на животе. При этом, ногу, расположенную внизу, нужно согнуть в коленном и тазобедренном суставах. Именно такое положение необходимо в связи с возможностью возникновения рвоты, которая при положении на спине в бессознательном состоянии грозит асфиксией - удушьем. Затем необходимо положить на голову холод, укрыть пострадавшего и обеспечить его доставку в больницу, [9].  |