Доклад Современное представление о морфофункциональном строении микроциркуляторного русла

Скачать 1.88 Mb. Скачать 1.88 Mb.

|

|

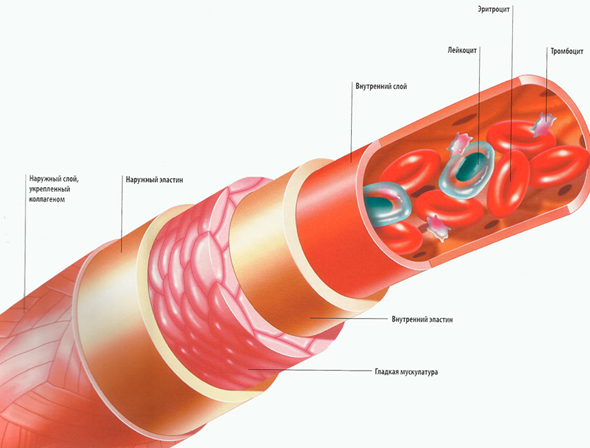

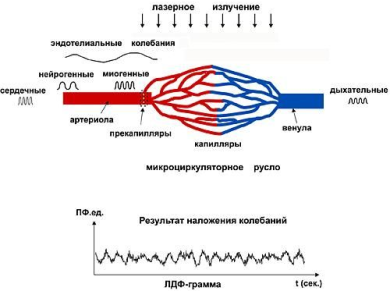

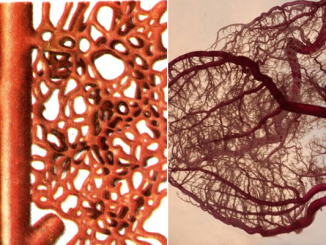

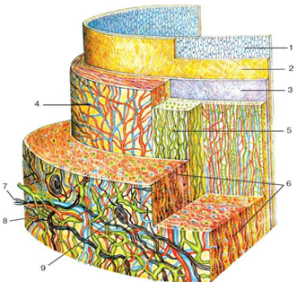

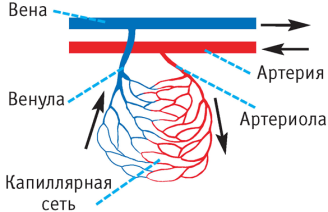

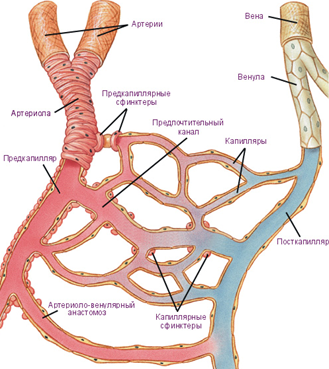

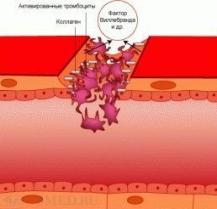

Размещено на .ru/ Доклад Современное представление о морфофункциональном строении микроциркуляторного русла Выполнил: Ахраров С. Оглавление Введение 1. Морфофункциональная характеристика микроциркуляторного русла 1.1 Артериальное звено и её строение 1.2 Капиллярное звено. Строение и виды капилляр 1.3 Венозное звено и её строение 2. Патологии микроциркуляторного русла 2.1 Нарушения в стенках микро-сосудов 2.2 Внутрисосудистые нарушения 2.3 Комбинированные расстройства Введение Актуальность научного исследования. Фундаментальные медико-биологические науки являются основой развития медицины. Одной из важнейших теоретических дисциплин медицинской науки остается анатомия, так как изучает структуру организма - морфологический субстрат его функций. Чрезвычайно сложным, интересным и важным объектом для экспериментальной и клинической науки является сосудистая система. В настоящее время хорошо известна роль элементов микроциркуляторного русла в функционировании внутренних органов. Трудно переоценить в этом отношении вклад отечественных и зарубежных ученых в изучение функциональной анатомии всех звеньев сосудистого русла. Его изучению посвящены фундаментальные работы ведущих морфологов Чернух A.M. Козлов В.И. Куприянов В.В. Зербино Д.Д. Сапин М.Р. Особая, а иногда уникальная морфологическая организация структур сосудистого русла ряда органов обеспечивают их многофункциональность. Анализ литературы показал, что до настоящего времени продолжают оставаться слабо разработанными морфологические вопросы, связанные с характеристикой МЦР его морфометрические показатели. Анализ научной литературы показал, что до настоящего времени продолжают оставаться слабо разработанными аспекты морфологии сосудистого русла с учетом их возрастных особенностей. Наличие этих сведений позволяет в необходимых случаях вводить соответствующие возрастные коррекции при трактовке вопросов, связанных, с изучением преобразований МЦР в условиях развития патологических процессов. Поэтому, исследование морфофункциональных особенностей МЦР с учетом возрастных особенностей является актуальным и имеет большое теоретическое и практическое значение. Цель работы - изучить морфофункциональные характеристики гемо-лимфомикроциркуляторного постнатальном онтогенезе в норме и их преобразования при патологии. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи исследования: 1. Установить анатомические особенности гемо-лимфомикроциркуляторного русла в постнатальном онтогенезе в норме; 2. Изучить изменения структур гемо-лимфомикроциркуляторного русла органов при патологии; 3. Установить корреляционные связи между морфологическими изменениями сосудистых структур в норме и припатологии. 1. Морфофункциональная характеристика микроциркуляторного русла Микроциркуляторного русло - система мелких сосудов, включающая: 1. Артериолы; 2. Прекапиляры; 3. Гемокапилляры; 4. Посткапиляры; 5. Венулы; 6. АВА. Этот функциональный комплекс кровеносных сосудов, окруженный лимфатическими капиллярами и лимфатическими сосудами, вместе с окружающей соединительной тканью обеспечивает регуляцию кровенаполнения органов, транскапиллярный обмен и дренажно-депонирующую функцию. Сосуды микроциркуляторного русла пластичны при изменении кровотока. Они могут депонировать форменные элементы, изменять проницаемость для тканевой жидкости. 1.1 Артериальное звено и её строение Артериолы - наиболее мелкие артериальные сосуды мышечного типа которые, с одной стороны, связаны с артериями, а с другой - постепенно переходят в капилляры. В артериолах сохраняются три оболочки, характерные для артерий вообще. Внутренняя оболочка этих сосудов состоит из эндотелиальных клеток с базальной мембраной, тонкого подэндотелиального слоя и тонкой внутренней эластической мембраны. Средняя оболочка образована 1-2 слоями гладких мышечных клеток, имеющих спиралевидное направление. Между мышечными клетками артериол обнаруживается небольшое количество эластических волокон. Наружная эластическая мембрана отсутствует. Наружная оболочка представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью.  В прекапиллярных артериолах (прекапиллярах) гладкие мышечные клетки располагаются поодиночке.  Расстояние между ними увеличивается в дистальных отделах, однако они обязательно присутствуют в месте отхождения прекапилляров от артериолы и в месте разделения прекапилляра на капилляры. В функциональном отношении артериолы являются «кранами сосудистой системы» (Сеченов), которые регулируют приток крови к органам благодаря сокращению спирально направленных гладких мышечных клеток, иннервируемых эфферентными нервными волокнами. 1.2 Капиллярное звено. Строение и виды капилляр Капилляры - образованы одним слоем эндотелиоцитов, базальной мембраной и перицитами. Эндотелиальный слой, лежащий на базальной мембране, имеет толщину 0,2-2,0 мкм. Соседние эндотелиоциты соединены друг с другом при помощи десмосом и нексусов.  Между эндотелиоцитами имеются щели шириной 3-15 нм. Эти щели облегчают прохождение через стенки капилляров различных веществ. Базальная мембрана образована переплетающимися соединительнотканными волокнами и аморфным веществом. В толще базальной мембраны или кнаружи от нее располагаются перициты. Диаметр кровеносных капилляров составляет 3-11 мкм. Наиболее тонкие капилляры (3-7 мкм) располагаются в мышцах, более толстые (до 11 мкм) - в коже, слизистых оболочках. В печени, эндокринных железах, органах кроветворения и иммунной системы капилляры имеют диаметр до 25-30 мкм, в связи с чем их называют синусоидами. Капилляры являются обменными сосудами, через их стенки из крови в ткани переходят питательные вещества, а в обратном направлении (из ткани в кровь) - продукты обмена веществ. Общее число капилляров в теле человека составляет примерно 40 млрд. Виды капилляров: 1) Соматические; 2) Фенестрированные; 3) Перфорированное. 1.3 Венозное звено и её строение Из капилляров формируются посткапилляры диаметр которых составляет 8-30 мкм. Стенки посткапилляров по своему строению похожи на стенки капилляров, однако посткапилляры имеют более широкий просвет, чем капилляры, и большее число перицитов в своих стенках.  Из посткапилляров формируются Венулы диаметром 30-50 мкм, которые являются начальным звеном венозной системы. В стенках более крупных венул, диаметр которых составляет 50-100 мкм, имеются единичные гладкомышечные клетки (миоциты). Эластическая мембрана у венул отсутствует.  Артериоловенулярные анастомозы (ABA) - это соединения сосудов, несущих артериальную кровь в вены в обход капиллярного русла. Они обнаружены почти во всех органах. Объем кровотока в ABA во много раз больше, чем в капиллярах, скорость кровотока значительно увеличена. Классификация: Различают две группы анастомозов: 1) истинные ABA (шунты), по которым сбрасывается чисто артериальная кровь; 2) атипичные ABA (полушунты), по которым течет смешанная кровь. Первая группа истинных анастомозов (шунты) может иметь различную внешнюю форму - прямые короткие соустья, петли, ветвящиеся соединения. По своему строению они подразделяются на две подгруппы: а) простые ABA; б) ABA, снабженные специальными сократительными структурами. Вторая группа - атипичные анастомозы (полушунты) - соединения артериол и венул, по которым кровь протекает через короткий широкий капилляр. Поэтому сбрасываемая в венозное русло кровь является не полностью артериальной.  2. Патологии микроциркуляторного русла Нарушения микроциркуляции принадлежат к типовым патологическим процессам, лежащим в основе многих заболеваний и травм. Расстройства в системе микроциркуляции можно разделить на 3 большие группы: 1) нарушения в стенках микро-сосудов; 2) внутрисосудистые нарушения; 3) комбинированные расстройства. 2.1 Нарушения в стенках микро-сосудов Патологические расстройства на уровне сосудистых стенок микро-сосудов выражаются в изменении формы и расположения эндотелиальных клеток. Одним из наиболее часто наблюдаемых нарушений этого типа является повышение проницаемости сосудистой стенки, которые также могут вызвать прилипание к их поверхности форменных элементов крови, опухолевых клеток, инородных частиц и др. Проникновение (диапедез) форменных элементов через стенки микро-сосудов имеет место после прилипания соответствующих клеток к эндотелию. Следствием нарушения целостности при повреждении стенки микро-сосудов являются микрокровоизлияния.  2.2 Внутрисосудистые нарушения Внутрисосудистые нарушения микрогемоциркуляции крайне разнообразны. Среди них чаще всего встречаются изменения реологических свойств крови, связанные прежде всего с агрегацией (англ. agregate - соединение частей) эритроцитов и других форменных элементов крови. Такие внутрисосудистые расстройства, как замедление кровотока, тромбоз, эмболия, также в значительной степени зависят от нарушения реологических свойств крови. Следует отличать агрегацию форменных элементов крови от их агглютинации. Первый процесс характеризуется обратимостью, в то время как второй необратим. Крайняя степень выраженности агрегации форменных элементов крови получила название "сладж" (англ. sludge -тина, густая грязь, болото). Главным результатом таких изменений является увеличение вязкости крови вследствие слипания эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Такое ее состояние в значительной степени ухудшает кровоснабжение тканей через микро-сосуды и снижает объем циркулирующей крови. В потоке крови при этом наступает разделение (сепарация) на клетки и плазму. Ведущая роль в агрегации эритроцитов принадлежит факторам плазмы крови, в частности, высокомолекулярным белкам, таким, как глобулины и, особенно, фибриноген. Увеличение их содержания, что встречается нередко при злокачественных опухолях, усиливает агрегацию эритроцитов. Так как гемостаз является защитной реакцией организма при любом нарушении целостности сосудистой стенки, такие расстройства реологических свойств крови встречаются при различных местных повреждениях. Последствием этих расстройств является замедление кровотока в микроциркуляторной системе вплоть до стаза (греч. stasis - стояние), под которым понимается местная остановка в просвете сосудов того или иного органа, ткани их обычного содержимого. Стаз может быть вызван уменьшением разности давлений на протяжении микро-сосуда и (или) увеличением сопротивления в его просвете. В зависимости от причин, его вызвавших, различают: а) ишемический; б) застойный; в) истинный капиллярный стаз. Так: а) При ишемическом стазе градиент давления в микро-сосудах уменьшается вследствие значительного понижения давления в их артериальных отделах, что связано с прекращением притока крови из более крупных артерий (например, при тромбозе, эмболии, ангиоспазме и др.); б) Застойный стаз возникает при уменьшении градиента давления на протяжении микро-сосудов вследствие резкого повышения давления в их венозных отделах (например, при застое крови вследствие венозной гиперемии, тромбозе более крупных вен, давления их опухолью и др.); в) Истинный капиллярный стаз связан со значительным первичным увеличением сопротивления кровотоку в соответствующих сосудах. Причиной истинного капиллярного стаза является усиленная внутрисосудистая агрегация эритроцитов. Возникновению стаза может способствовать относительно высокая концентрация эритроцитов в крови, протекающей по капиллярам. На развитие и разрешение истинного капиллярного стаза влияют нервные и гуморальные механизмы. Нервная система воздействует на внутрисосудистую агрегацию с помощью биологически активных веществ. Поскольку остановка кровотока в капиллярах при стазе вызывает прекращение доставки кислорода к соответствующим участкам, проявления стаза схожи с симптоматикой ишемии. Исход стаза зависит от его длительности и места возникновения. Кратковременный стаз - явление обратимое. Если стаз сохраняется в течение длительного времени, происходит распад тромбоцитов с последующим выпадением фибрина и образованием тромба. Одной из частых, распространенных форм патологического тромб образования в микроциркуляторном русле является синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) крови. В случаях длительного стаза, особенно в тканях, высоко чувствительных к нарушениям циркуляции крови, может наступать некроз. Прежде всего это относится к центральной нервной системе, особенно чувствительной к любым нарушениям кровоснабжения. Внесосудистые тканевые факторы (клеточные и неклеточные компоненты соответствующих гистионов) могут влиять на состояние микрогемоциркуляции. Наиболее выраженное влияние на систему микроциркуляции оказывают тучные клетки (мастоциты, тканевые базофилы), содержащие в своих гранулах гистамин, гепарин, серотонин и другие биологически активные вещества, действующие на микро-сосуды. 2.3 Комбинированные расстройства артериальный патология биологический Комбинированные расстройства микроциркуляции - связанные с внутрисосудистыми нарушениями, изменениями стенки сосудов и внесосудистых компонентов, встречаются довольно часто. Обычно они представляют собой разные сочетания уже описанных выше расстройств. Другой тип нарушения микроциркуляции включает в себя изменения периваскулярного транспорта интерстициальной жидкости вместе с растворенными в ней веществами, образования и транспорта лимфы. Размещено на .ru |