Otvety_k_Ekzamenu философия. Философия. Вопросы для экзамена. Место философии в системе культуры. Функции философии

Скачать 0.63 Mb. Скачать 0.63 Mb.

|

|

Основные модусы бытия: – бытие как субстанция (истинное бытие – исходное начало, фундаментальная первооснова вещей, которая не возникает, не исчезает, но, видоизменяясь, дает начало всему многообразию предметного мира; все возникает из этой первоосновы, а после разрушения вновь возвращается в нее. Сама эта первооснова существует вечно, изменяясь как всеобщий субстрат, т. е. носитель свойств, или материя, из которой построен весь слышимый, видимый, осязаемый мир переходящих вещей); – бытие как логос (истинное бытие имеет своими признаками вечность и неизменность, оно должно существовать всегда или никогда; в этом случае бытие не субстрат, а полностью очищенный от случайностей и непостоянства универсально разумный порядок, логос); – бытие как эйдос (истинное бытие делится на две части – универсально-всеобщие идеи – эйдосы и материальные копии, соответствующие идеям). Основные формы бытия: – бытие вещей «первой природы» и «второй природы» – отдельные предметы материальной действительности, имеющие устойчивость существования; под природой подразумевается совокупность вещей, всего мира в разнообразии его форм, природа в таком смысле выступает как условие существования человека и общества. Следует выделять естественную природу и созданную человеком,т. е. «вторую природу» – сложную систему, которая состоит из множества механизмов, машин, заводов, фабрик, городов и т. п.; – духовный мир человека – единство в человеке социального и биологического, духовного (идеального) и материального. Чувственно-духовный мир человека связан непосредственно с его материальным бытием. Духовное принято подразделять на индивидуализированное (сознание индивида) и внеинди-видуализированное (общественное сознание). Онтология дает представление о богатстве мира, но рассматривает разные формы бытия как находящиеся рядом, как сосуществующие. При этом признается единство мира, но не выявляется сущность, основа этого единства. Такой порядок вещей привел философию к выработке таких категорий, как материя и субстанция. Материя (лат. materia — вещество) — «философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» Субстанция (от лат. substantia - сущность) - первооснова, сущность всех вещей и явлений, то, что лежит в основе; объективная реальность; материя в единстве всех форм ее движения (во времени-качестве-пространстве).

«Картиной мира» (КМ) называется сложившаяся на конкретном этапе развития человечества совокупность представлений о структуре действительности, способах ее функционирования и изменения, сформировавшаяся на основе исходных мировоззренческих принципов и интегрирующая знания и опыт, накопленный человечеством. В силу исторического характера знаний и опыта людей на каждом этапе развития человечества КМ различаются, сменяя и дополняя друг друга. Эти различия определяются не только уровнем развития общества и его культуры, науки, производства, но и мировоззренческими установками людей. Каждый человек, стремясь определиться в мире, выбирает такой вселенский образ, который в наибольшей степени соответствует потребностям его духа. Картина мира формируется как в сознании отдельного человека, так и в общественном сознании, что объясняет различные проекции мира в существующих картинах. Различают религиозную (РКМ), научную (НКМ) и философскую (ФКМ) картины мира. Их принципиальные различия определяются двумя позициями: 1) основной проблемой, решаемой каждой из указанных картин мира и 2) основными идеями, которые предлагают КМ для решения своей проблемы.

Под НКМ понимают целостную систему представлений об общих свойствах и закономерностях мира, которая возникает в результате обобщения и синтеза основных научных понятий и принципов, отражающих эти объективные закономерности. В НКМ следует различать общенаучную (ОНКМ) и частнонаучные (ЧНКМ) картины мира. В ОНКМ обобщаются и синтезируются научные знания, накопленные всеми науками о природе, обществе, человеке и результатах его деятельности. Среди ЧНКМ называют физическую, химическую, космологическую и космогоническую, биологическую, экологическую, информационную, политическую, экономическую и т.д. и т.п. картины мира. Главная особенность НКМ состоит в том, что она выстраивается на базе фундаментальных принципов, лежащих в основе той научной теории и в той области науки, которая занимает в данную эпоху лидирующее положение. Одним из самых первых и вечных вопросов в понимании и осмыслении мира был вопрос о возникновении Вселенной и ее эволюции. Уже в мифологическом мировоззрении древних народов, особенно в космогонических мифах китайцев, индийцев, греков через обожествление и мистификацию сил природы, через очеловечивание повседневных условий бытия и определение в них роли неба, солнца, звезд, прослеживается стремление людей связать бытие отдельных фактов во взаимосвязанное целое. Этот синтез смогла обеспечить философия, создав космоцентрическую картину мира античной эпохи. В этой картине мира огромную роль играли наблюдения за движениями Солнца, Луны, звезд и попытки их рационального объяснения (например, предсказание солнечных и лунных затмений, разливов рек). Теоцентризм средних веков был серьезным тормозом в научном анализе сущности и строения Вселенной. Только с XV века начинают формироваться новые идеи. В натурфилософских произведениях Н.Кузанского, Н.Коперника, Дж.Бруно выстраиваются концепции бесконечности Вселенной, многообразия ее проявлений и их взаимосвязи. В Новое время Вселенная представляется как сложнейший механизм и, хотя у Р.Декарта и И.Ньютона уже есть идеи об эволюции Вселенной и возникновении звезд, только в XVIII веке И.Кант разрабатывает концепцию происхождения Солнечной системы из газопылевой туманности. Наука ХХ века осуществила грандиозный прорыв в космологических представлениях о строении Вселенной на уровне микромира и мегамира. Эти представления рисуют Вселенную как безграничный и бесконечно эволюционирующий организм, в котором человек является одним из элементов единой, сложнейшей, постоянно изменяющейся, самоорганизующейся системы.

АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП (греч. anthropos - человек) - один из принципов современной космологии, устанавливающий зависимость существования человека как сложной системы и космического существа от физических параметров Вселенной (в частности, от фундаментальных физических постоянных - постоянной Планка, скорости света, массы протона и электрона и др.). Физические расчеты показывают, что если бы изменилась хотя бы одна из имеющихся фундаментальных постоянных (при неизменности остальных параметров и сохранении всех физических законов), то стало бы невозможным существование тех или иных физических объектов - ядер, атомов и т. д. (например, если уменьшить массу протона всего на 30%, то в нашем физическом мире отсутствовали бы любые атомы, кроме атомов водорода, и жизнь стала бы невозможной). Осмысление этих зависимостей и привело к выдвижению в науке и философии А.П. Существуют различные формулировки А.П., но чаще всего он используется в форме двух утверждений (слабого и сильного), выдвинутых в 1973 специалистом по теории гравитации Б. Картером. «Слабый» А.П. гласит: «То, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей». «Сильный» А.П. говорит о том, что «Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей». Иными словами, наш мир оказался «устроенным» так удачно, что в нем возникли условия, при которых человек мог появиться. Очевидно, что в мировоззренческом плане А.П. во-шлощает в себе философскую идею взаимосвязи человека и Универсума, выдвинутую еще в античности и развиваемую целой плеядой философов и естествоиспытателей (Протагор, Анаксагор, Бруно, Циолковский, Вернадский, Чижевский, Тейяр де Шарден, Ф. Крик, Ф. Дайсон, Ф. Хойл и др.). А.П. допускает как религиозную, так и научную интерпретацию. Согласно первой, антропные характеристики Вселенной выглядят как «подтверждение веры в Творца, спроектировавшего мир так, чтобы удовлетворить в точности нашим требованиям» (Хойл). Научная позиция основана на тезисе о принципиальной возможности естественного существования множества миров, в которых воплощаются самые различные комбинации физических параметров и законов. При этом в одних мирах реализуются самые простые стационарные физические состояния, в других же возможно формирование сложных физических систем - в том числе и жизни в ее многообразных формах. Значение А.П. возрастает в наше время, для которого характерны космическая активность человека и все более серьезный поворот современной науки к гуманистической проблематике.

Субстанциальная концепция. ПиВ существуют самостоятельно, сами по себе на равне с материей (Демокрит: есть пустое пространство и летающие атомы; Эпикур; Лукреция Кар; апофеоз в Ньютоне – абс. ПиВ не зависящие от материи; 3 субстанции – материя, В, П). Реляционная. ПиВ как самостоятельно существующих – нет. Если нет тел – то нет никакого порядка, нет ПиВ (Де Карт; Лейбниц; апофеоз – Альберт Йеравноэмцэквадрейн: «я доказал, что если исчезнет материя – то исчезнет и время и пространство», ранее считали что стоит убрать время и пространство – исчезнет материя). В XVII – XIX веках явное преимущество было на стороне субстанциальной концепции (евклидова геометрия, ньютоновская механика). Но начале XX в. была создана теория относительности, которая заставила пересмотреть традиционные воззрения на пространство и время и отказаться от субстанциальной концепции Движущаяся материя существует в двух основных формах - в пространстве и во времени. Понятие пространства служит для выражения свойства протяженности и порядка сосуществования материальных систем и их состояний. Оно объективно, универсально (всеобщая форма) и необходимо. В понятии времени фиксируется длительность и последовательность смены состояний материальных систем. Время объективно, неотвратимо и необратимо. Следует различать философские и естественнонаучные представления о пространстве и времени. Собственно философский подход представлен здесь четырьмя концепциями пространства и времени: субстанциальной и реляционной, статической и динамической. Субстанциальная концепция: пространство и время - абсолютные, самостоятельно существующие образования, независимые от конкретных материальных систем и процессов, их фактическое вместилище. Нечто вроде космической комнаты, в которую можно внести или, наоборот, из которой можно вынести всю материю. Такой взгляд получил наиболее отчетливую формулировку в труде И. Ньютона "Математические начала натуральной философии" (1687). В противоположность субстанциальной, реляционная концепция строится на том, что пространство и время существуют только в связи с конкретными материальными системами и посредством их. Естественнонаучным доказательством реляционной концепции пространства и времени стала теория относительности. Ее создатель А. Эйнштейн писал в частности: "Пустое пространство, т. е. пространство без поля, не существует. Пространство-время существует не само по себе, но только как структурное свойство поля". В соответствии со статической концепцией, пространство и время имеют единообразные характеристики на всех структурных уровнях материи. Пространство в этой перспективе неизменно, ни от чего не зависит и описывается одной - евклидовой геометрией, а время течет одинаково во всей Вселенной и является линейным, однонаправленным. Динамическая концепция, напротив, ориентирована на то, что конкретные свойства пространства и времени находятся и меняются в зависимости от уровня структурной организации материи. В микромире они - одни, в мегамире - другие, в макромире - третьи. Метрика разных пространств описывается разными геометриями - евклидовой и неевклидовыми. Пространство и время - две взаимосвязанные формы существования материи. Нет пространства вне времени, как и наоборот. Единство движения, пространства и времени, на котором настаивает философия, доказывается всем современным естествознанием, прежде всего теорией относительности. Последняя вскрыла органическую связь между пространством, временем (пространственно-временное многообразие, "четырехмерное пространство") и движущейся материей (свойства пространства-времени определяются распределением и движением тяготеющих масс). При приближении движения тела к скорости света начинают фиксироваться так называемые релятивистские эффекты: пространственные размеры сокращаются, а временные процессы замедляются.

Движение – всеобщее, объективное состояние материи, выражающее внутреннюю присущую ей активность. Понятие движения противоречиво. Его нельзя свести только к покою или устойчивости. Движение включает в себя понятие покоя, которое представляет собой момент движения. Покой – равновесие, устойчивость процессов и вещей, сохранение ими в пространстве и времени известного состояния. Непрерывность движения – универсальное движение Вселенной, которое никогда не прекращалось. Прерывность движения – выражение того факта, что движение складывается из отдельных, приходящих процессов, которые имеют как начало, так и конец. Абсолютность движения выражается в его непрерывности. Относительность движения усматривается в том, что в движении существует понятие покоя и прерывистость. Для движения существует ряд принципов: сохранение и изменение движения; устойчивость и изменчивость движения. В окружающей действительности можно выделить 5 основных форм движения материи (Энгельс), которые соответствуют уровням организации материи:1. механическая форма (перемещение макротел в пространстве)2. физическая (тепловые процессы, магнитные взаимодействия)3. химическая (взаимодействия между атомами)4. биологическая (органическая жизнь, обмен веществ, процесс функционирования живой клетки)5. социальная или общественная (любые общественные процессы, любая практическая деятельность людей).Особым типом движения является развитие. Свойства развития: •всеобщность (развитие существует на всех уровнях организации материи)• необратимость (развитие связано с появлением в системе новых элементов или нового способа связи ее частей, что делает невозможным возврат объекта в исходное состояние)•направленность (протекание процесса по восходящей или нисходящей ветви развития: прогресс, регресс, одноплоскостное развитие. Прогрессивное развитие – усложнение существующей организации, ее преобразование на более высокую ступень развития. Одноплоскостное развитие связано с сохранением существующей организации без существенного ее изменения. Регресс – обратное движение, понижение сложившегося уровня организации, возврат к ранее существующим уровням, утрата способности выполнять определенные функции).В ходе исторического развития развивались различные теоретические модели: •эволюционная (в двух вариантах 1) всеобщая постепенная эволюция и 2) вариант творческой эменджентной эволюции).Первый вариант обозначил Спенсер. В его концепции развитие распространяется от неорганического до социального и нравственного. Творческая эволюция вырабатывалась Уайтхедом и Бергсоном: жизнь – могучий поток творческого формирования, который превращается по мере ослабления напряжения в нечто неодушевленное – материю.

Диалектика – это наука о наиболее общих закономерных связях, о становлении и развитии бытия и познания, и основанный на этом учении метод мышления и познания. (Диалектический метод мышления). Его сущность в том, что на использовании объективных законов диалектики вырабатывается субъективный метод познания окружающей действительности. Мир диалектичен. Д есть аналог природы. Ее содержание как науки соответствует (или адекватно) содержанию бытия. В мышлении и его содержании мы отражаем то, что имеет место быть в реальной действительности, т.е. содержание, которое диалектично. Мышление истинно тогда, когда оно отражает действительность адекватно. Следовательно, правильное мышление должно отражать бытие диалектично, т.к. последнее само диалектично. Однако Д мышления отражает Д бытие с большей или меньшей точностью, адекватностью. Диалектическая логика – наука о закономерностях правильного мышления. Законы Диалектики распространяются не только на развитие действ-ти, но и на развитие сознания. Это одни и те же законы. Логика мышления должна соответствует логике бытия - это Д, следовательно Д и логика не могут быть оторваны друг от друга, они едины и неразрывны, причем наше сознание содержит не только логику, но и теорию познания, т.е науку о закономерностях познавательного процесса. Этот познавательный процесс может быть эффективным, если он развертывается в соответствии с законами Диалектики - это законы и теории познания. Содержание их едино. Основные принципы Д: 1. Все в мире находится в движении, всему присущи изменения, причем движение идет от низшего к высшему, от простого к сложному. Главная линия этих изменений - развитие. (изменение не только количественное, но и качественное) 2. Все в мире находится во взаимосвязи, нет такого явления, которое было бы абсолютно независимым от других. Вещи, предметы, явления взаимно обуславливают друг друга, при этом связи всегда обнаруживаются. 3. Движение детерминируется внутренней противоречивостью вещей и предметов. Главный источник движения – внутренне противоречие. Законы диалектики - основные закономерности мира, выражающие отношение между всеобщими, всюду существующими свойствами или тенденциями развития материи. «Три закона диалектики» (Энгельс): 1. Закон перехода количественных изменений в качественные; 2. Закон единства и борьбы противоположностей; 3. Закон отрицания отрицания. Диалектика — логическая форма и способ рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания этого мышления. Синергетика - междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем . Диалектика и синергетика являются двумя взаимосвязанными ветвями единой методологии. 1. Объектом диалектики и синергетики является весь мир во всех его проявлениях. 2. Предметом диалектики служат всеобщие законы мироздания так же, как предметом синергетики – законы самоорганизации мира. 3. Диалектика и синергетика рассматривают мир как единое целое, как самоорганизующуюся систему. Диалектика и синергетика имеют как общее начало – понятие числа, так и общий предел – синергетика в своем предельном развитии приходит к тем же философским проблемам начала и предела развития мира и диалектическим способам их решения. Таким образом, синергетика является конкретизацией диалектики и возникла как вторая ветвь в ядре научного познания. Синергетика взаимосвязана с диалектикой и выступает посредником между всеобщими диалектическими законами и конкретно-научным знанием.

Важность проблемы человека связана с тем, что философия призвана решать комплекс мировоззренческих проблем, а они непосредственно связаны с местом человека в мире, со степенью его свободы, со смыслом жизни, с отношением человека к обществу и природе, с осмыслением перспектив развития человечества. Проблема человека решалась по-разному различными философскими школами и направлениями, среди которых можно выделить основные: объективно-идеалистическое понимание сущности человека, субъективно-идеалистическое, метафизически-идеалистическое, диалектико-материалистическое, иррациональное. Особое значение эта проблема имеет в диалектико-материалистической философии. В ней была обозначена цель общества: обеспечение свободного развития каждого человека, его всестороннего развития. Важность решения проблемы человека связана с тем, что человек это творец истории общества, и без понимания сущности человека невозможно понять исторический процесс. Человек явление очень сложное, поэтому исследование человека это задача медицины, физиологии, педагогики, психологии, психиатрии, эстетики, культурологии и др., т.е. целого комплекса наук. Специфика философского подхода состоит в том, что в философии человек рассматривается как целостность, человек и мир человека в его основных проявлениях. Еще некоторые античные философы, и в их числе Аристотель, поняли основную сущность человека, называя его общественным животным. Важна мысль о сочетании в человеке природного и социального. Здесь существуют два односторонних подхода. Первый это натуралистический подход к человеку, преувеличивающий значение в нем природного начала, влияющего на его жизнь и поведение, а значит и на развитие общества. Натуриалистический подход продолжил представления о неизменности природы человека, не поддающейся никаким влияниям. Социалистический подход - это признание в человеке только социального начала и игнорирование при этом биологической стороны его природы. Конечно, человек это прежде всего существо социальное, но в то же время он является высшей ступенью в развитии живых организмов на Земле. На понимание сущности человека очень большое влияние оказывала и оказывает в настоящее время не столько философия, как религия. Так, ранее христианство выделяло в человеке прежде всего его разум, его нравственные начала, необходимые для жизнедеятельности общества. А средневековое христианство, с одной стороны, считало человека подобием бога, а с другой, средоточием земных демонических сил. Но так или иначе церковь всегда обращалась к духовному началу в человеке. Большинство современных ученых считает, что сущность человека в том, что он отличает ценностное от прагматичного. Способность понимать и адекватно оценивать реальный мир вот в чем заключается отличительная особенность человека. И еще человек обладает физической и духовной способностью к самосовершенствованию. Социальная сущность человека выделена в определении, данном К.Марксом. Он писал, что "...сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений..." Основные характеристики человеческого бытия

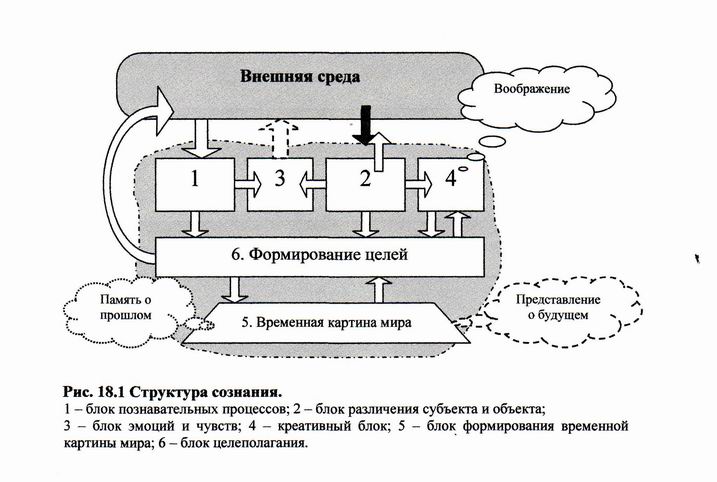

Сознание является одной из традиционных вечных философских загадок. Постоянное воспроизводство ее в истории культуры, философии и науки свидетельствует не только о существовании теоретических и методических затруднений в ее решении, но и о непреходящем практическом интересе к сущности этого феномена, механизму его развития и функционирования. В самом общем виде «сознание» является одним из наиболее общих философских понятий, обозначающих субъективную реальность, связанную с деятельностью мозга и его продуктами: мыслями, чувствами, идеями, предрассудками, научными и вненаучными знаниями. Без выяснения места и роли этой реальности невозможно создание ни философской, ни научной картины мира. В разные исторические периоды складывались неодинаковые представления о сознании, накапливались естественнонаучные знания, изменялись теоретико-методологические основания анализа. Традиционно считается, что заслуга целостной постановки проблемы сознания, а точнее проблемы идеального, принадлежит Платону. До Платона такой проблемы не существовало. Платон впервые выделяет идеальное как особую сущность, не совпадающую и противоположную чувственному, предметному, материальному миру вещей. В философии сложились и сохраняют свое значение в современной культуре следующие концепции сознания.

Разнообразие интерпретаций сознания связано в первую очередь, с вопросом о природе сознания и обоснованием его содержания. Для появления сознания должны были сформироваться биологические предпосылки и к ним относят: 1) сложную психическую деятельность животных, связанную с функционированием ЦНС и головным мозгом; 2) зачатки орудийной деятельности, инстинктивный труд человекоподобных предков, потребовавший освободить передние конечности в сочетании с прямохождением и 3) стадная форма обитания животных и возникновение звуковой сигнализации для передачи информации. Эти предпосылки необходимы, но не достаточны для появления человеческого сознания. Этот качественный скачок наука связывает с историей становления человеческого общества. Отечественные ученые, создали теорию двух скачков. Первый скачок связан с началом изготовления орудий труда, что явилось поворотным пунктом в эволюции живого. Второй скачок завершился сменой неоантропа Homo sapiens (человек разумный) человеком современного вида, а также установлением и господством социальных закономерностей. В связи с переходом человека к производству орудий труда можно говорить о трех взаимосвязанных следствиях этого процесса. Во-первых, принципиально новое качество жизнедеятельности человека с неизбежностью обуславливает изменение физиологических функций организма и соответственно изменение его существенных биофизиологических качеств. Человек переходит к систематическому прямохождению, перераспределяются роли конечностей, обновляется принцип кровообращения и т.д. Эти изменения физиологических функций организма создают биологически благоприятные условия для активизации деятельности мозга и его развития. Мозг первобытного человека уже существенно превышает по объему и весу мозг человекообразной обезьяны и отличается гораздо большей сложностью своего строения. Во-вторых, сам процесс изготовления орудий труда, миллиарды раз из поколения в поколение повторяемые производственные операции с помощью орудий труда накапливают опыт человека. Логика все усложняющихся практических действий постепенно закрепляется в логике мышления, тренируя и развивая мозг, расширяя информационные возможности. В-третьих, совершенствующийся производственный процесс одновременно усложняет и всю гамму жизненных проявлений индивидов. Становятся более многогранными и сложными их отношения между собой. Расширяется и усложняется их общение, в котором появляются новые, социальные мотивы: общение по поводу орудий и результатов труда, отношения субординации и координации и т.д., расширяется диапазон социальных ролей и их регуляция. Все это вызвало к жизни и новое средство общения, средство передачи усложняющейся информации. В дополнение к первой сигнальной системе, присущей животным, появляется специфически человеческая система связи – вторая сигнальная система – речь, язык. Вне языка сознание утрачивает свою действительность, факт своего специфического существования.

-чувственный уровень – ощущения, восприятия, представления. -рациональный уровень – понятия, суждения, умозаключения. -чувства, эмоции, внимание. -память – способность запечатлевать, сохранять и воспроизводить информацию. -движущая сила человеческого сознания – потребности, интересы, воля – это желание и возможность удовлетворения потребностей. Проблема бессознательного Но определяющее влияние на разработку этой проблемы оказал 3. Фрейд, открывший целое направление в философской антропологии и утвердивший бессознательное как важнейший фактор человеческого измерения и существования. Он представил бессознательное как могущественную силу, которая противостоит сознанию. Согласно его концепции, психика человека состоит из трех пластов. Самый нижний и самый мощный слой — «Оно» (Id) находится за пределами сознания. По своему объему он сравним с подводной частью айсберга. В нем сосредоточены различные биологические влечения и страсти, прежде всего сексуального характера, и вытесненные из сознания идеи. Затем следует сравнительно небольшой слой сознательного — это «Я» (Ego) человека. Верхний пласт человеческого духа — «Сверх-Я» (Super Ego) — это идеалы и нормы общества, сфера долженствования и моральная цензура. По Фрейду, личность, человеческое «Я» вынуждено постоянно терзаться и разрываться между Сциллой и Харибдой — неосознанными осуждаемыми «Оно» и нравственно-культурной цензурой «Сверх-Я». Таким образом, оказывается, что собственное «Я» — сознание человека — не является «хозяином в своем собственном доме». Именно сфера «Оно», всецело подчиненная принципу удовольствия и наслаждения, оказывает, по Фрейду, решающее влияние на мысли, чувства и поступки человека. Человек — это прежде всего существо, управляемое и движимое сексуальными устремлениями и сексуальной энергией (либидо). Драматизм человеческого существования у Фрейда усиливается тем, что среди бессознательных влечений имеется и врожденная склонность к разрушению и агрессии, которая находит свое предельное выражение в «инстинкте смерти», противостоящем «инстинкту жизни». Внутренний мир человека оказался, следовательно, еще и ареной борьбы между двумя этими влечениями. Таким образом, фрейдовский человек оказался сотканным из целого ряда противоречий между биологическими влечениями и сознательными социальными нормами, сознательным и бессознательным, инстинктом жизни и инстинктом смерти. Но в итоге биологическое бессознательное начало оказывается у него определяющим. Человек, по Фрейду, — это прежде всего эротическое существо, управляемое бессознательными инстинктами.

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (ГНОСЕОЛОГИЯ) - раздел философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его возможностей, отношение знания к реальности, исследуются всеобщие предпосылки познания, выявляются условия его достоверности и истинности, границы и принципы познания. Теория познания анализирует всеобщие основания, дающие возможность рассматривать познавательный результат как знание, выражающее реальное, истинное положение вещей. Основная проблема гносеологии - проблема объекта и субъекта. По отношению к этой проблеме различают следующие школы: Материализм (приоритет объекта); Субъективный идеализм (преобладает деятельность субъекта): Механистическая концепция (объект полностью доминирует над субъектом) и др. Одна из центральных проблем - проблема истины. Вопрос соотношения знания, понимания и веры. Современное положение дел в гносеологии характеризуется усилением роли субъекта. Одно из новых направлений – эволюционная эпистимология рассматривает эволюцию органов познания и познающих структур с позиции конкретных наук (например, эволюционной теории). В гносеологии может сочетаться общефилосовский подход и конкретнонаучный. История теории познания доказывает, что эта область философии в большей степени чем другие связана с наукой. Развитие науки может потребовать новой гносеологической интерпретации ее результатов и вызвать появление новых направлений в гносеологии. На вопрос о возможности знания гносеология выработала 4 основных ответа: эмпиризм, рационализм, скептицизм, агностицизм. Эмпиризм [греч. έμπειρια – опыт] – гносеологическая позиция, считающая чувственный опыт единственным источником и достаточным основанием знания: содержание знания может быть сведено к содержанию чувственности. Рационализм [лат. rationalis – разумный, ratio – разум] – гносеологическая позиция, признающая разум (его идеи и аналитическую способность) источником содержания знания и основанием его истинности. Скептицизм [греч. σκεπτικος – рассматривающий, исследующий] – гносеологическая позиция, сомневающаяся в возможности получения достоверного (истинного) знания. Агностицизм [греч. άγνωστος – недоступный познанию] – гносеологическая позиция, отрицающая возможность истинного знания. По вопросу об отношении между познающим (субъектом) и познаваемым (объектом) гносеология сформировала следующие основные типы концепций: наивный реализм, критический реализм, феноменализм, субъективный идеализм, объективный идеализм и интуитивизм.

Процесс познания проходит две основные ступени: эмпирическую и рациональную. Эмпирическая ступень осуществляется на основе непосредственных данных органов чувств, непосредственного взаимодействия человека с окружающим миром. Основными формами эмпирического познания являются: ощущение, восприятие, представление, воображение. Ощущение – это результат непосредственного воздействия предметов внешнего мира на органы чувств человека (зрение, обоняние, вкус, слух, осязание). Но не всякое воздействие внешнего мира на органы чувств проявляется в ощущении (рентгеновские лучи, звуковые колебания ниже и выше воспринимаемых границ и др.). Ощущением является только такое воздействие на органы чувств, которое фиксируется в мозге человека, осознается. Поэтому ощущение – это превращение энергии внешнего раздражения в факт сознания. Восприятие – представляет собой основанное на данных ощущений, целостное знание о предмете, в котором на первый план выступает значимость этого предмета для человека: его полезность или вредность, приемлемость или неприемлемость. Ребенок, которого мать впервые угостила, например, бананом и он попробовал его на вкус, в следующий раз при одном зрительном ощущении уже будет знать, что это такое, определит все к нему отношение и даст свою оценку. Представление – это способность человеческой психики воспроизводить образы предметов, явлений, ситуаций, с которыми человек сталкивался непосредственно или узнал о них от другого человека из литературы, средств массовой информации. Представление также воспроизводит образ не зеркально. В представляемом образе фиксируются те стороны предмета, которые имеют определенное значение для человека. Главную роль в формировании представлений играет память. Воображение – это способность психики человека создавать образы предметов, явлений, ситуаций, с которыми человек не имел непосредственно контакта в действительности. Образы воображения создаются в голове человека на основе ощущений, восприятий, представлений. Но воображаемые образы - есть продукт человеческого мозга. Например, образ черта создан на основе знаний о добре и зле, о свойствах, особенностях реальных предметов (рожки, руки с длинными когтями, парные копыта на ногах, хвост, черная шерсть – все это позаимствовано из реальной действительности, но в воображении скомпоновано так, что получился совершенно новый образ, аналога которому в действительности нет). Рациональная ступень познания формируется на основе понятийного, логического мышления, закрепленного в языке. Если чувственное познание оперировало знанием конкретных свойств, связей, особенностей предметов, то рациональное познание – это познание, прежде всего, сущности предметов, явлений. Результаты рационального познания, выраженные в понятийной форме приобретают относительную самостоятельность по отношению к предметам, в них отраженным.. Основными формами рациональной ступени познания являются: понятие, суждение, умозаключение. Понятие – это выраженные в абстрактной форме и закрепленные в языке знания о сущности предметов, явлений, процессов. В понятии фиксируются только самые существенные стороны, особенности предметов, явлений, процессов. Суждение – это система взаимосвязанных понятий, при помощи которой конкретизируется знание о предмете. Например, есть понятия “роза” и “красное”. Суждение будет – роза-есть-красная, что конкретизирует знание о розе. Умозаключение – это система суждений, взаимосвязь которых ведет к получению нового знания. Например: суждения: Платон –человек Человек – смертен Умозаключение: Платон – смертен. На основе понятий, суждений и умозаключений формируются такие формы рационального познания, как идея, гипотеза, теория, концепция, принцип. Рациональное познание дает ключ к знанию сущности предметов, явлений и процессов, к знанию закономерностей развития природы, общества, мышления. При помощи рационального познания человек не только познает окружающий мир, но и преобразовывает его в соответствии, с одной стороны, со своими потребностями и интересами, а, с другой, с требованиями объективных закономерностей развития мира и человека.

Всякая деятельность имеет определенную Структуру. В ней обычно выделяют действия и операции как основные составляющие деятельности. Действием называют часть деятельности, имеющею вполне, осознанную человеческом цель. Например, действием, включенным в структуру познавательной деятельности, можно назвать получение книги, ее чтение; действиями, входящими в состав трудовой деятельности, можно считать знакомство с задачей, поиск необходимых инструментов и материалов, разработку проекта, технологии изготовления предмета и т. п.; действиями, связанными с творчеством, являются формулировка замысла, поэтапная его реализация в продукте творческой работы. Операцией Именуют способ осуществления действия. Сколько есть различных способов выполнения действия, столько можно выделить различных операций. Характер операций зависит от условия выполнения действия, от имеющихся у человека умений и навыков, от наличия инструментов и средств осуществления действия. Разные люди, к примеру, запоминают информацию и пишут по-разному. Это значит, что действие по написанию текста или запоминанию материала они осуществляют при помощи различных операций. Предпочитаемые человеком операции характеризуют его индивидуальный стиль деятельности.

Проблема истины в философии и науке является достаточно сложной. Многие концепции прошлого, например, концепция Демокрита о неделимости атомов, считалась на протяжении почти двух тысяч лет бесспорной. Теперь она уже представляется как заблуждение. Однако, скорее всего, большая доля существующих сейчас научных теории окажутся заблуждениями, которые опровергнут со временем. На каждом этапе своего развития человечество располагало только относительной истиной – неполным знанием, содержащим заблуждения. Признание истины относительной связано с бесконечностью процесса познания мира, его неисчерпаемостью. Проблема истины в философии также заключается в том, что знание каждой исторической эпохи содержит в себе элементы абсолютной истины, поскольку оно имеет объективно истинное содержание, является необходимым этапом познания, включается в последующие этапы. Для того чтобы доказать истинность того или иного утверждения, необходимо каким-то образом проверить его. Средство такой проверки называется критерием истины (от греч. kriterion — мерило для оценки). Основные концепции истины

История науки протекает неравномерно. Периодически происходят научные революции, означающие радикальный пересмотр общепринятых взглядов на предмет науки. Научные революции в короткий срок значительно расширяют круг знаний о данном предмете, причем это достигается не простым накоплением новых идей, а за счет внесения корректив в исходные основания, в аксиоматику научных теорий, ранее считавшихся истинными. В результате научной революции претерпевают глубокие изменения и методы теоретического исследования. Совокупность этих методов, так сказать «угол зрения» ученого на мир, называется «типом рациональности». У каждой большой эпохи в истории науки имеется свой тип рациональности, именуемый греческим словом «парадигма» (пример, образец). Наиболее общие виды научных революций в истории науки: 1) Внутридисциплинарные научные революции – происходящие в рамках отдельных научных дисциплин. Причинами подобных революций чаще всего служат переходы к изучению новых объектов и применение новых методов исследования. 2) Междисциплинарные научные революции – происходящие в результате взаимодействия и обмена научными идеями между различными научными дисциплинами. На ранних этапах истории науки такое взаимодействие осуществлялось путем переноса научной картины мира наиболее развитой научной дисциплины на новые, еще складывающиеся дисциплины. В современной науке междисциплинарное взаимодействие осуществляется иначе. Теперь каждая наука обладает самостоятельной картиной мира, поэтому междисциплинарное взаимодействие происходит при анализе общих черт и признаков прежних теорий и концепций. 3) Глобальные научные революции – наиболее известными из которых являются революции в естествознании, приводящие к смене научной рациональности. Типы Рациональности:

Общество - явление сложное и неоднородное. Общества различаются по континентальному признаку, по уровню развития политической культуры социума и по ряду других признаков. По своему происхождению и структуре общества бывают национальные и полиэтнические, европейские и атлантические, открытые и закрытые и т.д. В современном мире особую актуальность приобретает и формирования глобального общества. Все это частные случаи общественной жизни, которых можно приводить множество. Каждое общество исторически формируется экономически развивается, политически совершенствуется, идеологически определяется. Всего в структуре социальной жизни основное место принадлежит таким его составляющим, как экономика, политика и идеология, а основной проблемой любых социальных исследований является духовная жизнь личности, ее самоопределения и возможности самореализации в обществе. Социальная среда является необходимым для существования человека, результатом его интеллектуальных и физических усилий. Человека, с одной стороны, можно считать существом, что относится к миру природы, а с другой - по определению Аристотеля, существом политической, которую невозможно представить вне общества. Таким образом нельзя отрицать двойственной природы человека, ее общественно-индивидных природы. Человек существует в обществе и влияет на развитие исторических событий или индивидуально, или коллективно. Согласно представленным в современной философии концепциями общества, субъектом социального-исторического процесса может быть как харизматический лидер, личность, так и общественные группы, классы, элиты. Ведь общество, как система социальных связей, всегда предполагает наличие высокого уровня развития общественного сознания, то есть предполагает общность людей, которые определились в своих потребностях и интересах, формируют цели общественной деятельности.

Натуралистическое понимании истории В качестве общенаучной предпосылки выступили выдающиеся успехи биологии, превратившие ее к середине XIX века в лидера естествознания (открытие клетки, закона естественного отбора и борьбы за существование, достижения физиологии). Но дело не только в "триумфальном шествии" биологии. Наиболее распространенные школы биологического направления: 1. Социальный дарвинизм, выдвигающий принципы естественного отбора, борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных в качестве определяющих факторов общественного развития. В результате социальные конфликты рассматриваются как естественные, вечные и неустранимые, вне их связи с антагонистическими общественными отношениями. 2 Расизм (расово-антропологическая школа), заявляющий о решающем воздействии расовых различий на историю и культуру отдельных народов и общества в целом. В действительности же расовые различия (формы черепа, цвет волос, разрез и цвет глаз, психические особенности) представляют биологические признаки десятистепенной важности, вызванные к жизни не социальными (экономическими или духовными), а природно-климатическими факторами, являются формой приспособления человека как биологического существа к этим факторам. В свою очередь, они и не могут оказать сколько-нибудь заметного воздействия на общественное развитие. Убедительным аргументом в пользу этого может служить тот факт, что каждая из трех основных рас внесла свой достойный вклад в развитие мировой цивилизации и культуры. 3. Фрейдизм (по фамилии основоположника этого течения, австрийского психиатра и психолога 3. Фрейда) - течение, апеллирующее в объяснении поведения отдельного человека, больших социальных групп и общества в целом к бессознательной психической деятельности, к инстинктам (и прежде всего к половому инстинкту и инстинкту самосохранения). Нет смысла спорить с фрейдизмом по вопросу о том, сохраняются ли инстинкты в структуре психической деятельности человека: сохраняются, ибо человек есть существо биосоциальное. В структуре психической деятельности современного, нормального, цивилизованного человека инстинкты подобные животным утеряны, биологические же элементы действуют в преобразованном виде и играют подчиненную роль, находясь под контролем высших этажей сознания, социальных институтов, а еще шире - завоеваний общечеловеческой культуры. 4. Мальтузианство и неомальтузианство. Мальтузианство — демографическая теория, созданная в конце XVIII века английским ученым Томасом Мальтусом. Согласно этой теории рост населения значительно превышает рост производства продуктов питания, вследствие чего неконтролируемый рост населения неминуемо приведет к голоду. Неомальтузианство — обновлённое мальтузианство; учение, которое, исходя из взглядов Мальтуса, рекомендовало стремиться к ограничению деторождения, чем предполагалось облегчить нужду среди малообеспеченных классов. Если Мальтус предлагал, как единственное средство для ограничения деторождения, половое воздержание, которое настоятельно рекомендовал с этой целью бедным слоям населения; но уже вскоре сторонники его учения, стали рекомендовать применение «безвредных» средств для предупреждения зачатия; к ним присоединились врачи, физиологи и социологи.

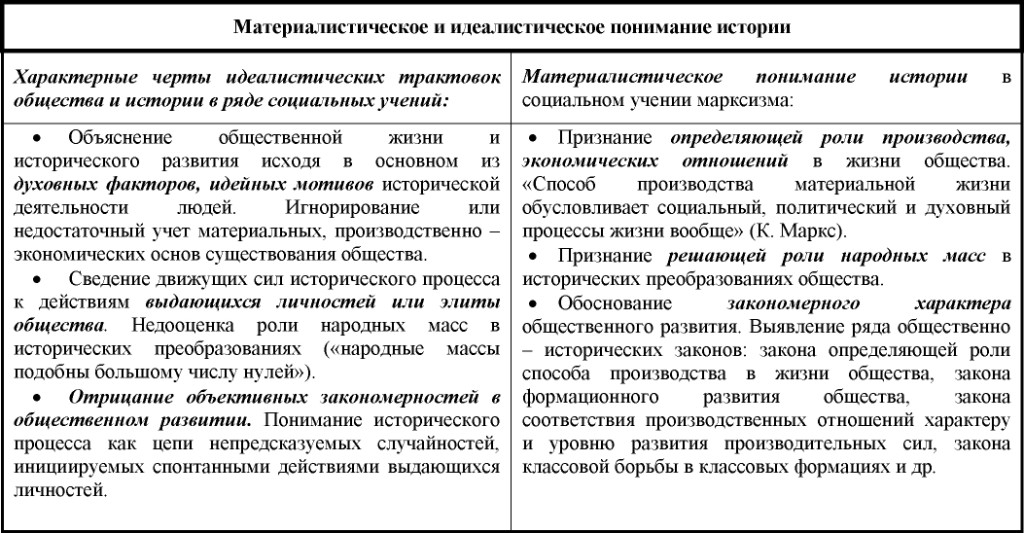

Общественное развитие – сложный процесс, поэтому его осмысление привело к возникновению различных подходов, теорий, так или иначе объясняющих историю возникновения и развития общества. Существует два основных подхода к развитию общества: формационный и цивилизационный. |