Otvety_k_Ekzamenu философия. Философия. Вопросы для экзамена. Место философии в системе культуры. Функции философии

Скачать 0.63 Mb. Скачать 0.63 Mb.

|

Формационный подход к развитию общества.Формационный подход, разработанный в марксизме предполагает скачкообразное революционное движение общества от одной общественно-экономической формации к другой. Источником движения являются изменение в способе производства материальных условий жизни (в производительных силах и производственных отношениях). Производственные отношения выступают в качестве базиса общественно-экономической формации, изменения которой ведут к более или менее быстрой замене надстройки общественно-экономической формации, куда входят вся духовная жизнь общества с присущим ему общественным сознанием, системой общественных отношений, идеологией и общественными институтами, организующими всю общественную жизнь. В качестве основных общественных формаций в марксизме выделялись следующие: первобытное общество, рабовладельческая, феодальная, буржуазная (капиталистическая) и коммунистическая общественно-экономические формации. Последняя должна была пройти две фазы: социализм (первая фаза) и коммунизм (вторая и высшая фаза общественного развития). Формационная концепция общественного развития явилась теоретическим обобщением принципа исторического материализма, основными компонентами которого явились экономический детерминизм и трактовка общественного развития как естественноисторического процесса. Цивилизационный подход к развитию общества.Цивилизационная концепция общественного развития рассматривает этот процесс как тесно связанное взаимодействие и взаимовлияние культурных особенностей и трансформаций, определяющих всю систему общественных связей. Цивилизация трактуется как «материальное тело» культура, ее социальная организация и т.п. Но базисным элементом цивилизации, ее оборотной стороной является тип культуры (идеалов, ценностей и норм), определяющих специфику человеческого общежития.

Основное предназначение общества состоит в обеспечении выживания человека как вида. Поэтому основными элементами общества, рассматриваемого в качестве системы, выступают те сферы, в которых осуществляется совместная деятельность людей, направленная на сохранение и расширенное воспроизводство их жизни. Основными видами общественно необходимой человеческой деятельности являются экономическая, социальная, политическая, духовная деятельность. Области осуществления этих видов деятельности называются экономической, социальной, политической и духовной сферами или подсистемами общества. Экономическая сфера - это область осуществления хозяйственной деятельности общества, охватывающая отношения, возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Являясь одной из основных подсистем общества, она также может быть рассмотрена в качестве самостоятельной системы. Элементами экономической сферы являются материальные потребности, экономические блага (товары), удовлетворяющие эти потребности, экономические ресурсы (источники производства благ), хозяйствующие субъекты (отдельные люди или организации). Социальная сфера - это область возникновения и функционирования взаимосвязей людей друг с другом. Социальная система состоит из социальных групп, социальных связей, социальных институтов, социальных норм, ценностей социальной культуры Политическая сфера охватывает отношения, связанные с взаимодействием государства, партий, политических организаций по поводу власти и управления, это область осуществления между людьми отношений власти и подчинения. Главными элементами политической системы общества выступают политические организации и институты (государство, политические партии, общественные организации, средства массовой информации), нормы политического поведения и политической культуры, политические идеологии. Духовная сфера охватывает отношения, связанные с развитием общественного сознания, науки, культуры, искусства, это область создания и освоения духовных благ. Элементами духовной сферы являются духовные потребности как источник духовной деятельности общества, средства осуществления духовного производства, а также субъекты духовной деятельности. Духовные ценности - главный элемент духовной сферы - существуют в виде идей, и материально воплощаются в виде языка, произведений искусства и т д. Каждая из этих сфер в свою очередь может быть рассмотрена как система, состоящая из определенных элементов:

Общество, таким образом, представляет собой определенную совокупность элементов, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом.

Стратификация — это деление общества на специальные слои (страты) путем объединения различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом, отражающее сложившееся в нем представление о социальном неравенстве, выстроенное по горизонтали (социальная иерархия), вдоль своей оси по одному или нескольким стратификационным критериям (показателям социального статуса). Деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных дистанций между ними — основное свойство стратификации. Социальные страты выстраиваются вертикально и в строгой последовательности по индикаторам благосостояния, власти, образования, досуга, потребления. В социальной стратификации устанавливаются определенная социальная дистанция между людьми (социальными позициями) и выстраивается иерархия из социальных слоев. Таким образом фиксируется неравный доступ членов общества к тем или иным социально значимым дефицитным ресурсам путем установления на границах, разделяющих социальные страты, социальных фильтров. Например, выделение социальных слоев может осуществляться по уровням доходов, образования, власти, потребления, характеру труда, проведению свободного времени. Выделенные в обществе социальные слои оцениваются в нем по критерию социального престижа, выражающего социальную привлекательность тех или иных позиций. Но в любом случае социальная стратификация является результатом более или менее сознательной деятельности (политики) правящих элит, крайне заинтересованных в том, чтобы навязать обществу илегитимизировать в нем свои собственные социальные представления о неравном доступе членов общества к социальным благам и ресурсам. Самой простой стратификационной моделью является дихотомическая — деление общества на элиты и массы. В некоторых из самых ранних, архаических социальных систем структурирование общества на кланы осуществляется одновременно с проведением социального неравенства между ними и внутри их. Так появляются те, кто посвящен в определенные социальные практики (жрецы, старейшины, вожди) и непосвященные — профаны (все остальные члены общества, рядовые члены общины, соплеменники). Внутри них общество может и далее при необходимости стратифицироваться. По мере усложнения (структурирования) общества происходит параллельный процесс — встраивания социальных позиций в определенную социальную иерархию. Так появляются касты, сословия, классы и т. д. Современные представления о сложившейся в обществе стратификационной модели, достаточно сложны — многослойны (полихотомические), многомерны (осуществляются по нескольким осям) и вариативны (допускают порою существование множества стратификационных моделей). цензы, квоты, аттестация, определение статуса, ранги, льготы, привилегии, др. преференции.

Политическая сфера — одна из наиболее важных сфер общественной жизни. Политическая сфера — это отношения людей, связанные прежде всего с властью, которые обеспечивают совместную безопасность. Греческое слово politike (от polis — государство, город), появившись в трудах античных мыслителей, первоначально использовалось для обозначения искусства управления государством. Сохранив это значение в качестве одного из центральных, современный термин «политика» сейчас употребляется для выраженияобщественной деятельности, в центре которой стоят проблемы приобретения, использования и удержания власти. Элементы политической сферы можно представить таким образом:

Потребности и интересы формируют определенные политические цели социальных групп. На этой целевой основе возникают политические партии, общественные движения, властные государственные институты, осуществляющие конкретную политическую деятельность. Взаимодействие крупных социальных групп друг с другом и институтами власти составляет коммуникативную подсистему политической сферы. Это взаимодействие упорядочивают различные нормы, обычаи и традиции. Отражение и осознание этих отношений формируют культурно-идеологическую подсистему политической сферы. Наиболее общими признаками государства являются: Территория. Государство представляет единую территориальную организацию политической власти в масштабе всей страны. Государственная власть распространяется на все население в пределах определенной территории, что влечет за собой административно-территориальное деление государства. Население. Этот признак характеризует принадлежность людей к данному обществу и государству, состав, гражданство, порядок его приобретения и утраты и т.д. Публичная власть. Государство – это особая организация государственной власти, располагающая специальным аппаратом управления обществом для обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Суверенитет. Государственный суверенитет – это такое свойство государственной власти, которое выражается в верховенстве и независимости данного государства по отношению к любым другим властям внутри страны, а также ее независимость на международной арене при условии ненарушения суверенитета других государств. Издание правовых норм. Государство организует общественную жизнь на правовых началах. Только государство в лице своих компетентных органов (в отличии от других политических организаций) издает веления, имеющие обязательную силу для всего населения страны в отличии от иных норм общественной жизни (норм морали, обычаев, традиций) Правовые нормы обеспечиваются мерами государственного принуждения с помощью специальных органов. Обязательные сборы с граждан – налоги, подати, займы. Государство устанавливает их для содержания публичной власти. Обязательные сборы используются государством на содержание армии, полиции и других принудительных органов, государственного аппарата, на государственные программы. Государственные символы. Каждое государство имеет официальное название, гимн, герб, флаг, памятные даты, государственные праздники. Государство устанавливает правила официального поведения, формы обращению людей друг к другу, приветствия и т.п. Государство относится к наиболее устойчивой структуре политической организации общества в силу того, что выполняет ряд функций, отличных от деятельности других субъектов политической системы. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – это обязанности, круг деятельности, назначение, роль в наиболее концентрированной, обобщенной форме. Внутренние функции - это основные направления деятельности государства по управлению внутренней жизнью общества.

Внешние функции государства – это основные направления его деятельности на международной арене.

Марксистская социология может быть представлена в следующих тезисах: 1.развитие общества - это естественноисторический прогресс; 2.люди сами творят свою историю, однако ход развития определяется не желанием, а материальными условиями их жизни; 3.человек рождается и формируется как личность в уже сформировавшемся обществе со сложившимися устойчивыми социальными отношениями, и становление человека происходит под их влиянием ("человек - совокупность общественных отношений"); 4.первичными в системе общественных отношений являются экономические отношения; производственные отношения и производственные силы общества определюят все сферы жизни: производство непосредственно материальных сил жизни и тем самым каждая ступень экономики периода и эпохи образуют основу из которой развиваются государственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные представления людей, из которых они должны быть объяснены, а не наоборот, как это делалось до сих пор; 5.единство и взаимодействие определенных производственных сил и отношений (способов производства) составляют отдельные этапы в развитии общества - общественно-экономические формации ("сложившиеся на основе данного способа производства конкретно исторические формы бытия общества"); 6.общество, эволюционируя в своем развитии, последовательно проходит следующие стадии развития (формации): первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический (анализ формаций Маркс произвел в своем труде "Капитал", коммунистическая формация была выведена им как научный прогноз, основывающийся на применении диалектики Гегеля); 7.основу общественной жизни общества составляет классовая борьба, которая рассматривается как источник и движущая сила общественного прогресса; для каждой формации существуют классы антагонисты, отношения между которыми определяют содержание истории; 8.переход от одной формации к другой происходит в виде социальных революций, в ходе которых на смену одному господствующему классу приходит следующий и классовая борьба развивается между новыми классами-антагонистами; классовая принадлежность является основной характеристикой индивида, она определяет его сознание, систему ценностей и поведение. Согласно Марксу, ни одна экономическая формация не может уйти в прошлое, пока она дает возможность развитию производственных сил и производственных отношений, а новые производственные силы и производственные отношения не появятся раньше, чем создадутся условия для их развития внутри формации.

Государство - политическая организация экономически господствующего класса, имеющая своей целью охранять существующий порядок и подавлять сопротивление других классов. Вообще все теории происхождения государства можно разбить на три группы: 1.Государство – продукт божественного откровения – теологическая гипотеза. 2.Договорная гипотеза (люди договорились). 3.Теории биологического характера (природа сама распорядилась так, что некоторым людям она дала силы, чтобы руководить). Платон одним из первых древнегреческих философов, который в систематической форме представил свое понимание государства. Произведения Платона на эту тему: «Государство» и «Законы». Платон делит общество на три класса: правители, воины, ремесленники, каждому классу соответствует своя добродетель, соответственно мудрость, мужество, воздержанность. Государство никогда не существовало как продукт примирения классов, всегда как оружие для поддержания того «порядка, которое оно разрешает» (Платон, Маршал). Гоббс говорил следующее: государство вправе применить не только силу закона, но и силу оружия. Платон: «Мы (аристократы) хотим сделать государство, в котором все счастливы, в котором оно дает всем равные возможности». Платон рабов вообще никуда не включает. Он заметил, что государство - продукт неравенства. Государство там где не ценят добродетель, бедняк там не пользуется почетом, в государстве как бы два государства: бедняков и богачей, они всегда будут ущемлять друг друга, государство держится применением силы. Любая форма государственного устройства – диктатура господствующего класса. Платон против частной собственности, если нет крайней необходимости, то никто не должен обладать частной собственностью. В совершенном государстве все граждане должны быть равны, они называют друг друга сотоварищи. «Не следует приходить к власти тем, кто в нее влюблен». Избыток свободы, по Платону, приводит к рабству. Идеальное государство у Платона основано на принципе справедливости. В проекте идеального государства жизнь его граждан во многом регламентирована. Сплоченность государства обеспечивается за счет жесткого ограничения и обеднения жизни людей, полного подчинения личности государству. Итак, платоновское государство – это теоретическая схема утопического государства, в котором жизнь общества подчинена строгому государственному контролю. Макиавелли – один из первых идеологов эпохи Ренессанса, которые излагали новые воззрения на развитие общества и государства. Ему принадлежат такие слова: «Убей его раньше, чем он убьет тебя». В теории государства у Макиавелли не находилось места для церкви и религии. Согласно Макиавелли, любое насилие можно оправдать во имя государственного блага. Государь должен руководствоваться общепринятыми нормами морали, но если государственные интересы требуют действий, которые пренебрегают нравственностью, то на это можно пойти. Макиавелли считал, что требуется государь, который способен объединить республику. Руссо полагал, что неравенство существовало не всегда, оно появилось тогда, когда возникла частная собственность. Расслоение на бедных и богатых – первая ступень неравенства. Второй этап неравенства начинается с возникновением государства, когда бедные и богатые заключили между собой союз. Третий этап неравенства – переход государственной власти в деспотизм, который превращает подданных в рабов. «У вас будет все, если вы воспитаете граждан; без этого у вас все, начиная с правителей Государства, будут лишь жалкими рабами». В законах должна воплощаться всеобщая воля народа. Гос. власть явл. объед. началом в гос-ве и соотносится с гос-вом как бог с миром или душа с телом. Теория возник. гос-ва вследствие общ. договора , созд. гос-ва по мнению сторон. В данной теории (Спиноза, Гоббс, Локк) было обусл. стремлением людей предотвратить взаим. вражду и урегулир. сущ. между ними отношения. Создав гос., люди на основе договора передали ему часть прав и поручений охранять свою свободу. целый ряд рацион. мыслей о возник. част. сосбств., классов и го-ва выск. Руссо (1712-78). Совершенств. орудий труда привело к улучш. обработки земли, возник, част. собств. и дел. об-ва на бог. и бедных иборьбу между ними. Усилю клас. борьбы выз. необх. образ. го-ва, кот. встает на защиту част. собств. и закрепл. гос-ва имущих. Однако он говорит, что гос. изобретено богатыми, кот путем обмана убедили бедняков в необх. созд. гос-ва. Гегель (1770-1831). Труд лежит в основе эк. отнош., кот. лежат в основе социал. дифференциации людей (сословное деление).

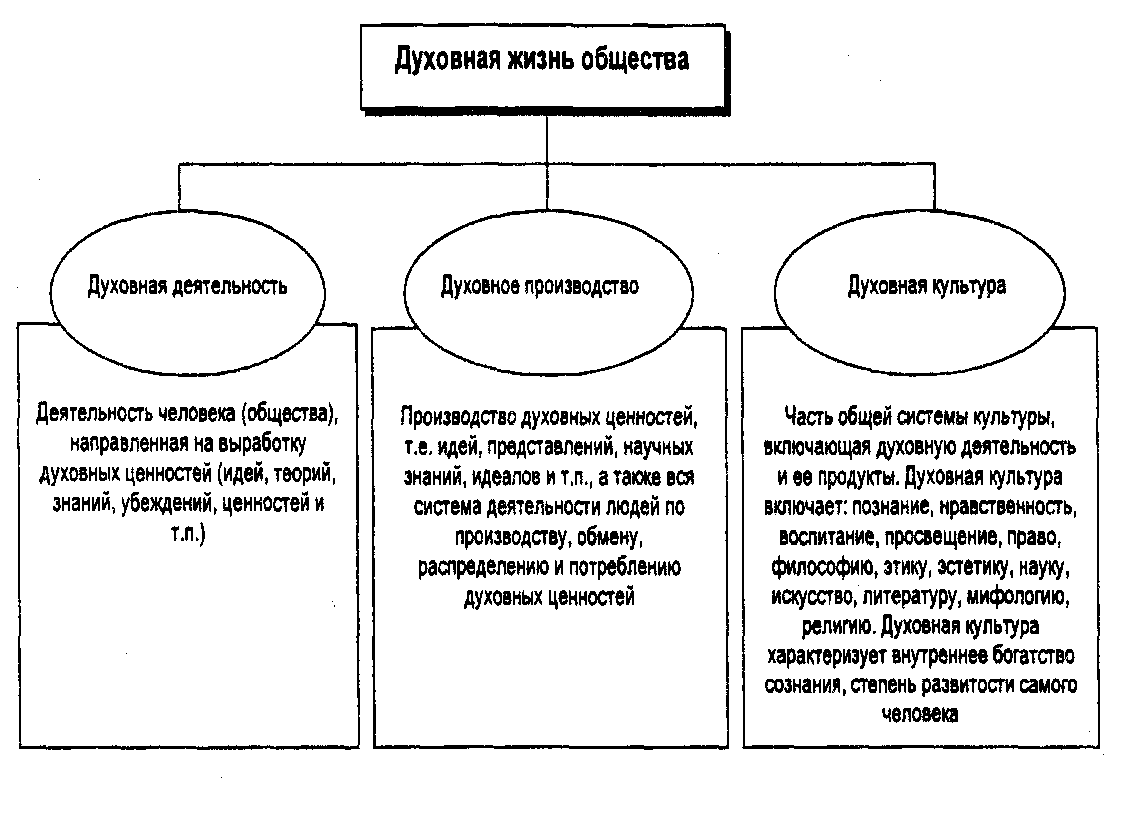

Под духовной жизнью общества обычно понимают ту область бытия, в которой объективная, надындивидуальная реальность дана не в форме противостоящей нам предметной действительности, а реальности, присутствующей в нас самих, являющейся неотъемлемой частью личности человека. Именно в духовной сфере рождается и реализуется то, что отличает человека от других живых существ - дух, духовность. Духовная жизнь общества являясь, порождением общественной практики, исторически завершает собой формирование социума как такового.  Поскольку духовная жизнь человечества отталкивается от жизни материальной, то и структура ее во многом аналогична: духовная потребность, духовный интерес, духовная деятельность, созданные этой деятельностью духовные блага (ценности), удовлетворение духовной потребности и т. д. Кроме того, наличие духовной деятельности и ее продуктов порождает особый род общественных отношений (эстетических, религиозных, нравственных, коммуникационных и т. д.). |