ФОС_Управление твердыми отходами, твердыми бытовыми отходами и р. Фонд оценочных средств

Скачать 1.51 Mb. Скачать 1.51 Mb.

|

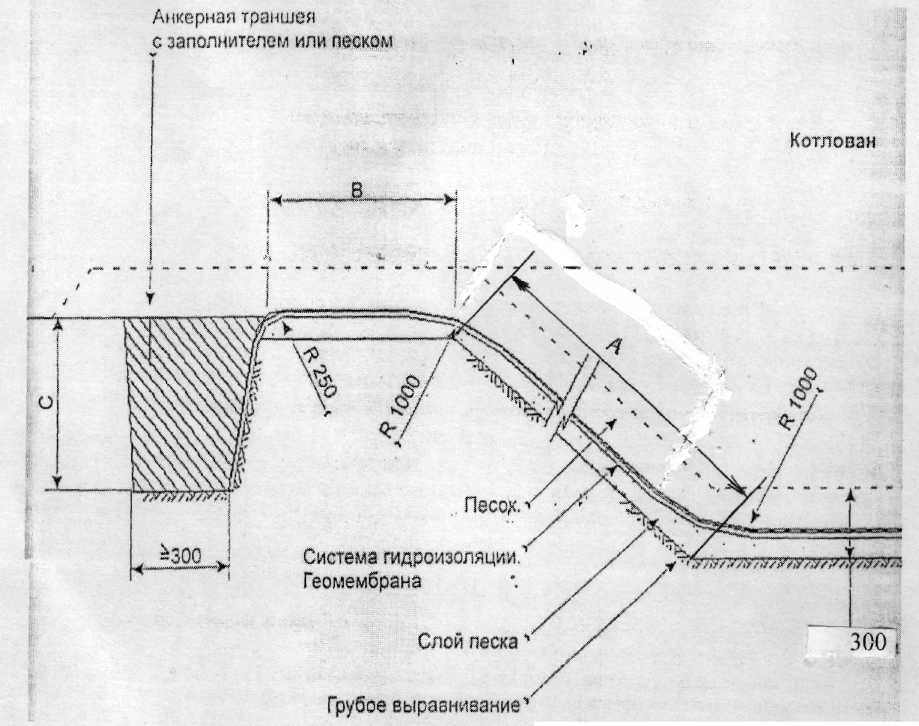

Проектирование участка складирования. Пример расчетаРасчет вместимости полигона Согласно заданию на проектирование, грунт в основании полигона представлен суглинком легким. Грунтовые воды расположены на глубине 4,8 м. Принимаем решение - полностью удовлетворить потребность в грунте для промежуточной и окончательной изоляции за счет сооружения котлована в основании полигона. Реальный участок складирования ТБО площадью Фус=204545,5 м2 в плане имеет форму квадрата, со стороной: Lус= Bус= где Lус= Bус – соответственно, длина и ширина участка складирования, м, Определим размеры верхней площадки полигона захоронения отходов: Вп = Lп = Вус-2mНпл=452-2´3´22=320 м, Где Вп и Lп- соответственно ширина и длина верхней площадки участка складирования, м. Площадь верхней площадки участка складирования: Фп=В2п=3202= 102400 м2=10,2 га. Максимальная допустимая высота полигона Нплmax определяется из условия заложения внешних откосов не менее чем m=3 и необходимости создания верхней площадки размером обеспечивающей безаварийную работу мусоровозов и бульдозера. Минимальная ширина верхней площадки определяется возможностью разворота мусоровоза (Rраз) и соблюдением условия движения мусоровоза не ближе в=10 м от края откоса. Тогда Впmin=2Rраз+2в, а ее минимальная площадь равна: Фпmin = (Впmin)2 = (2Rраз+2в)2=(2´9+2´10)2 = 1444 м2 =0,14 га, что значительно меньше принятой в проекте Фп =10,2 га. Максимально возможную высоту полигона определяют по зависимости: Нплmах= С целью получения грунта для послойной и окончательной изоляции ТБО, укладываемых в тело полигона, в основании полигона проектируют котлован. Среднюю глубину котлована рассчитывают из условия баланса земляных работ с учетом положения уровня грунтовых вод. Дно котлована размещают выше уровня грунтовых вод не менее чем на 2 м. Участок складирования разбивают на очереди эксплуатации с учетом приема ТБО на каждой очереди в течение 3…5 лет Фактическую вместимость полигона с учетом уплотнения ТБО рассчитывают по формуле для определения объема усеченной пирамиды: Еф= Вместимость котлована в основании полигона не учитывается, так как грунт, вынимаемый из него, расходуется на изоляцию ТБО. В этом случае фактическая вместимость Еф равна объему ТБО в уплотненном состоянии, которая составит: Еф= Потребность в минеральном грунте (Vг) определяется по формуле Vг= где к2= 1,2. Для изоляции 3297193 м3 ТБО после их уплотнения потребуется грунт в объеме: Vг=3297193 (1- В рассматриваемом случае весь грунт, вынимаемый из котлована, расходуется на изоляцию ТБО, поэтому потребность в изолирующем материале равна вместимости котлована. Средняя проектная глубина котлована в основании полигона определяется по формуле: Нк= где 1,1 - коэффициент, учитывающий откосы и картовую схему заполнения котлована, Нк= Проверяем условие размещения полигона: Нугв-Нк-Нэк ≥ 2м, где: Нугв – глубина залегания грунтовых вод, Нугв=4,8 м; Нэк – толщина защитного экрана основания полигона. 4,8-2,6-1=3,2 м > 2 м, - принятая глубина котлована удовлетворяет требуемым условиям. Полигон ТБО разбиваем на пять очередей эксплуатации. При этом сам котлован для складирования ТБО, будет разбит на четыре части. Откосы котлована из условий работы бульдозера принимают с коэффициентом заложения не менее m=2,5. Каждую очередь эксплуатации полигона рассчитывают из условия обеспечения приема ТБО в течение времени Точ = Площадь участка складирования каждой из четырех очередей эксплуатации в пределах первого яруса составит фоч= Объем отходов, складируемых в каждой очереди эксплуатации полигона, составит Vоч = Высота первого яруса (с I-IY очереди) определяется по зависимости: Н оч (I-IY) = где 1,1 – коэффициент, учитывающий откосы и картовую схему заполнения котлована. Учитывая послойное заполнение полигона отходами: 1,8…2,0 м – отходы и 0,2 м – минеральный грунт, количество укладываемых слоев с I по IY очереди 1-го яруса составит nсл(I-IY)= Объем котлована одной очереди составит vгоч = Наращивание высоты полигона 2-го яруса с отметки 14 м до проектной – 22 м будет производиться заполнением V очереди полигона. После заполнения 2-го яруса будет выполнено окончательное его перекрытие. Количество слоев V очереди полигона составит nслY= Тогда общее количество слоев ТБО, укладываемых в тело полигона, составит: N= nслI-IY+ nслY=7+6=13 слоев. Перед производством работ снимают плодородный слой почвы со всей площади участка складирования ТБО, который отсыпают во временные кавальеры, размещаемые в стороне от участка складирования. В последствии этот грунт используют для рекультивации полигона. Грунт вынимаемый, из котлована 1 очереди, складируют во внешний кавальер для последующего использования при устройстве промежуточной изоляции при заполнении 4 и 5 очередей формирования полигона. Проектирование кавальеров для складирования плодородного и минерального грунтаа) Определение параметров кавальеров плодородного грунта Плодородный слой снимают со всей площади участка складирования. Объём растительного грунта определяют: Vp=Фусhрkp=2043040,251,23= 62823 м3, где hр - толщина растительного слоя, м (hр=0,25 м из задания, табл. 1); kp – коэффициент разрыхления, kp=1,22…1,24, (принимается по ЕниР). Длина кавальера: Lквp=2 Lус =2452=904 м, (рис. 4.8.). Площадь поперечного сечения кавальеров растительного грунта составит: Fквp= Vp/Lквp=62823/904=69,5 м2. Принимаем поперечное сечение кавальера в виде трапеции высотой Нpкв до 4 м и коэффициент заложения откосов - m=3. Используя формулу трапеции Fpкв =(Вpкв+bpкв )/2Нpкв, определяют ширину кавальера по низу, где Fpкв- площадь кавальера растительного грунта, м2; Нpкв- высота кавальера, Нpкв = 3 м; Впгкв - ширина кавальера по низу, м; bpкв - ширина кавальера по верху bpкв= Вpкв-2mНкв,м. Из условия баланса грунтовых масс 2Fркв= (Вpкв+ Вpкв-2mНpкв)Нpкв, определяют ширину нижнего основания кавальера плодородного грунта: Вpкв = [(Fpкв+m(Нp кв)2]/Нpкв=(69,5+332)/4=24,1 м. Далее рассчитывают ширину верхнего основания кавальера: bpкв= Вpкв-(2 mНpкв)= 24,1-(233)=6,1м. Размеры кавальеров плодородного грунта позволяют их разместить с дух сторон участка складирования ТБО. б) Определение параметров кавальеров минерального грунта. Грунт из котлована 1-й очереди используют для изоляции ТБО, укладываемых в период эксплуатации IV и V очередей заполнения полигона. Для этих же целей складируют избыточный минеральный грунт из котлованов II, III и IV очередей строительства полигона. Объём минерального грунта разрабатываемого в котловане 1 очереди строительства полигона составит: vгоч = Lминкв = Lус/2+Bус/2=452/2+452/2 = 226+226=452 м. Площадь поперечного сечения кавальера минерального грунта: Fминкв= Vмин 1 оч/Lминкв =162221/452=358,9 м2 Принимаем поперечное сечение кавальера в виде трапеции высотой Hминкв = 4 м, с заложением откосов m=3. Параметры кавальера для минерального грунта определяют по тем же зависимостям, что и для кавальера для плодородного грунта. Вминкв = [(Fминкв- m(Нминкв )2/Нминкв=(358,9-342)]/4=77,8 м, bминкв= Вминкв-(2 mНминкв)=77,8-(234)=53,8 м. Размещаем 2 кавальера минимального грунта длиной по 226 м с двух сторон участка складирования ТБО 1-ой очереди эксплуатации полигона. Прогноз техногенного влияния полигона ТБО на компоненты природной среды. Инженерные решения защиты окружающей средыМеста захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) является источником распространения загрязняющих веществ в компоненты природной среды, оказывая вредное воздействие на них в течение длительного периода времени. С существованием опасности бесконтрольного загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска. Основные мероприятия по минимизации экологического риска и предотвращению необратимых последствий для окружающей среды основаны на следующих принципах: правильного выбора места для размещения полигонов; создания технологического и технического оформления полигонов, предотвращающих проникновение загрязняющих веществ в компоненты окружающей среды (элементов искусственной защиты); проведения контроля качества складируемых отходов и мониторинга за окружающей средой. Возможный ущерб окружающей среде от функционирования полигонов ТБО обусловлен образованием фильтрата и биогаза в толще свалочного тела. Фильтрат, проникая в породы зоны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их. Стекающие поверхностные воды с полигона на рельеф местности загрязняют почвы. С поверхностным и грунтовым стоком фильтрат поступает в водные объекты, загрязняют и их. В результате биохимических процессов в свалочных грунтах образуется биогаз, который при выходе на поверхность загрязняет атмосферный воздух, и что нередко приводит к возгоранию отходов на свалках и полигонах. Пожары на свалках и полигонах отравляют атмосферный воздух. Для исключения возможного загрязнения горных пород зоны аэрации и подземных вод существуют два подхода: - недопущение попадания излишнего количества влаги в тело полигона; - защита грунтовых вод посредством правильного гидрогеологического обоснования выбора места для размещения полигона, устройство водонепроницаемого основания полигона, сбор и очистка удаляемых дренажных вод. Под первым подходом имеется в виду: перехват поверхностного стока со стороны водосбора с помощью строительства нагорных каналов; понижение грунтовых вод с применением ловчих каналов; перекрытие заполненных участков или очередей полигона водонепроницаемым слоем. Второй подход подразумевает создание условий для исключения проникновения дренажных вод (фильтрата) в грунтовые воды подразумевает: создание противофильтрационного экрана в основании полигона; устройство дренажной системы для отвода фильтра из толщи свалочного тела; создание системы очистки фильтрата на локальных очистных сооружениях или вывоз его на ценрализованные очистные сооружения. Газ, образующийся в толще свалочного тела, при складировании ТБО на полигонах, в своем составе содержит множество загрязнений. На 98% он состоит из метана и диоксида углерода. Биогаз обладает выраженным токсичным действием и неприятным раздражающим запахом. Для минимизации отрицательного воздействия его на окружающую среду и на здоровье человека проводят дегазацию свалочного тела полигона. Чаще дегазацию полигонов осуществляют методом откачки биогаза через систему горизонтально проложенных перфорированных труб в теле полигона, соединенных с вертикальными колодцами (коллекторами). Газ, собранный системой таких колодцев, сжигают через факел. На полигонах возникают стихийно пожары из-за саморазогрева мусорной массы в результате процессов биохимического разложения органического вещества, причем горят как сам мусор, так и выделяющийся из отходов полигона биогаз. Для тушения пожаров на полигонах используют огнетушители и другие предусмотренные нормативами средства противопожарной безопасности. Для предотвращения выноса легких фракций складируемого мусора (бумага, полимерная пленка и др.) за пределы участка складирования его территорию огораживают защитной сеткой из тонкой проволоки. Раз в неделю работники полигона собирают мусор, вынесенный сильными порывами ветра через заграждение. Для борьбы с крысами на территории полигона устанавливают «кормушки» в виде отрезка трубы, в которые закладывают приманку, отравленную ядом замедленного действия. Отравляющий эффект воздействует на крыс в течение нескольких суток с целью исключения возможности передачи информации отравившимися особями другим, чем именно они отравились. В результате такой операции наблюдается практически полное истребление крыс на территории полигонов. Для предотвращения размножения болезнетворных микробов и простейших микроорганизмов в массе захороненных отходов на полигонах запрещено производить захоронение больничных, ветеринарных и биологических отходов - для них предусматривается термические методы их обезвреживания. Защитные экраны полигоновЗащита горных пород зоны аэрации, подземных и поверхностных вод от загрязнения в период эксплуатации полигона достигается благодаря наличию естественного геохимического барьера или искусственно создаваемому защитному экрану, устраиваемому в основании полигона с дренажной системой сбора и удаления фильтрата, а также системы выполнения послойной изоляции ТБО связным грунтом. После окончания эксплуатации полигона и его закрытия, охрану горных пород зоны аэрации, грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха осуществляют устройством верхнего перекрытия (защитного экрана поверхности полигона) в сочетании с защитным экраном и системой сбора и удаления фильтрата в основании полигона. Защитные экраны основания и поверхности полигона - это конструктивные элементы, обеспечивающие природоохранные функции. Срок службы защитных экранов определяется как периодом эксплуатации полигона (заполнение полигона до проектной вместимости полигона), что составляет 15…30 лет, так и пассивным периодом, когда полигон закрыт и не принимает отходы. Однако в теле полигона после его закрытия и рекультивации протекают активно аэробные и анаэробные процессы разложения органического вещества, сопровождающиеся образованием биогаза и фильтрата, и, следовательно, веществ, представляющих угрозу окружающей среде. Длительность этого периода определяется морфологическим составом отходов, климатическими условиями и другими факторами, и по оценкам различных авторов этот период составляет от 30 до 100 лет. Таким образом, срок службы защитных экранов полигонов ТБО должен составлять от 45 до 100 лет. Элементы защитных экранов основания и поверхности полигона находятся в непосредственном контакте с агрессивной средой - фильтратом и биогазом. Поэтому при подборе материалов для выполнения этих конструкций следует оценивать их устойчивость к агрессивным средам. Для устройства защитных экранов применяют сертифицированные материалы. Противофильтрационный экран в основании полигона совместно с защитным экраном, устраиваемым при перекрытии верха полигона после окончания его эксплуатации, образуют замкнутую систему типа «саркофаг». В роли противофильтрационного экрана могут выступать природные (естественные) гаохимические барьеры и искусственные барьеры, выполняемые в виде глиняного замка или экрана, выполняемого из геосинтетических материалов. Природные геохимические барьерыПриродными геохимическими барьерами называют естественное грунтовое основание, которое обладает достаточными противофильтрационными свойствами, мощность слоя которого обеспечивает нераспространение загрязняющих веществ в горные породы зоны аэрации и грунтовые воды. Подобными свойствами обладают глины с коэффициентом фильтрации kф10-7 м/с. Минимальная мощность природного геохимического барьера должна быть не менее 1…3 м. В случае отсутствия подобных пород в основании проектируемого полигона то устраивают глиняный замок или противофильтрационный экран. Основное функциональное назначение противофильтрационной защиты основания полигона - создание искусственного барьера, препятствующего проникновению фильтрата в породы зоны аэрации и грунтовые воды. В целях обеспечения экологической безопасности барьер должен включать противофильтрационные и дренажные элементы, позволяющие собрать и отвести фильтрат. Для устройства глиняного замка используют глины с коэффициент фильтрации kф≤1х10-9 м/с при градиенте напора I = 30. Глиняный замок (экран) должен быть построен с уклоном, обеспечивающим отвод фильтрата в систему дрен, расположенных по верху глиняного экрана. Коэффициент фильтрации определяется на основе лабораторных испытаний проб, взятых непосредственно из конструкции защитного экрана. Для предохранения глиняного экрана от растрескивания или размягчения, его возводят небольшими участками, которые надежно защищают дренажным слоем. Дренажный слой должен быть уложен сразу по окончании строительства части экрана. Назначение дренажной системы – отвод фильтрата с поверхности глиняного экрана, что должно сводить к минимуму возможность просачивания фильтрата через глиняный замок. Дренажная система для сбора и отвода фильтрата состоит из следующих элементов: дренирующий слой по верху глиняного экрана; система дрен для отвода фильтрата. Для дренирующего слоя применяют гравий (гальку) изверженных горных пород с размером фракций 16…32 мм, обеспечивающих коэффициент фильтрации kф ≥ 10-3 м/с. Система дрен для сбора и отвода фильтрата выполняется в виде системы первичных и пластовых дрен. Устройство противофильтрационных экранов полигона ТБО Пример устройства нижнего глиняного противофильтрационного экрана (в котловане) Исходя из гидрогеологических условий (задания на проектирование - табл.2.), основание полигона составляют грунты, представленные легким суглинком с kф=0,2 м/сут=2,4х10-6 м/с, грунтовые воды расположены на глубине hгв= 4,8 м. Гидрогеологические условия участка строительства не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к естественным геохимическим барьерам. Поэтому принимается решение строительства нижнего противофильтрационного экрана. При разработке грунта в основании полигона дну котлована придают уклон i=0,02 в сторону общего понижения рельефа местности. На спланированной поверхности дна котлована возводят нижний противофильтрационный экран - глиняный замок, состоит из 3х слоев глиныпо 0,25 м каждый, с коэффициентом фильтрации kф ≤1х10-9 м/с, уложенных послойно с уплотнением каждого слоя. Поверх глиняного противофильтрационного экрана укладывают дренирующий слой, покрывающий весь участок противофильтрационного экрана, толщиной 0,3 мм, отсыпкой дренажной гальки. Дренирующий слой направляет фильтрат к системе дрен, а также защищает глиняный экран от неблагоприятных погодных условий. Поверх дренирующего слоя укладывают переходный слой отсыпкой песка толщиной до 0,2 м. По верху переходного слоя начинают отсыпать отходы. Пример устройства нижнего противофильтрационного экрана из рулонных геосинтетических материалов (в котловане) Закрепление геосинтетической мембраны, уложенной по дну и откосам котлована, анкерным способом. Для этого по периметру котлована устраивают траншею, размеры которой зависят от длины откоса котлована и ширины бермы, табл. 4. Таблица 4. Зависимость глубины анкерной траншеи от длины откоса котлована и ширины бермы

Используемые рулонные материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ 30547-97) и иметь соответствующие сертификаты фирм-изготовителей. Материал поступает на строительную площадку в рулонах; размер материала в одном рулоне составляет 4,85 Бентонитовый порошок, упакованный в мешки, и нетканые геотекстильные полосы должны быть защищены от дождя и снега.  Рисунок 2. Технологическая схема устройства противофильтрационного экрана в основании полигона из геосинтетических материалов: А – длина откоса котлована; В - ширина бермы; C – глубина анкерной траншеи Для разгрузки и хранения материалов должна быть подготовлена площадка с твердым, сухим и хорошо дренирующим основанием. Размеры площадки должны быть достаточными для хранения заказанного объема противофильтрационных материалов. Рулоны могут выгружаться с помощью: специальных строп, выполненных в виде двух ремней шириной 20 см и более, обернутых вокруг рулона на расстоянии 1/3 ширины от краев рулона, подвешенных к крюку подъемного крана или ковшу экскаватора, таким образом, чтобы исключить повреждение разгружаемых рулонов. Также можно использовать металлическую траверсу или трубу, вставляемую во внутреннюю полость рулона. Максимальная высота штабелирования - 5 рулонов. Уложенные на складе рулоны должны быть укрыты материалом, защищающим их от дождя, снега и солнечного света. Незначительные повреждения укрывного материала должны заделываться липкой лентой. Качество укладки является главным компонентом достижения изолирующих свойств. Персонал, занятый на производстве работ, должен до начала работ быть проинструктирован о порядке выполнения работ. Желательно присутствие на площадке представителя фирмы с целью получения консультаций. Геосинтетические маты «Бентофикс» должны укладываться в сухую погоду. В тех местах, где используется бентонитовый раствор для заделки швов, температура воздуха должна быть положительной, укрытие должно производиться защитным слоем из не мерзлого грунта. В случае дождя уложенные рулоны с содержанием в них влаги менее 50% должны быть укрыты защитным слоем грунта. Перед укладкой геосинтетических матов «Бентофикс» поверхность дна котлована и его откосов должна быть хорошо выровненной, а основание - хорошо утрамбованным, не должно быть мест со стоячей водой. Не должно быть острых выступов и углублений с перепадом высот более 3-х см. Качество уплотнения основания должно быть таким, чтобы после проезда грузового транспорта не образовывалась колея от колес. На месте укладки заводская упаковка с рулонов снимается непосредственно перед укладкой. Края рулонов маркируют с нижней стороны цветной линией, отмечающей зону последующего перехлеста рулонов шириной 30см. Далее рулоны раскатывают с помощью траверсы или другого такелажного приспособления таким образом, чтобы напечатанный торговый знак «Бентофикс» был на видимой стороне поверхности. Укладка рулонов может производиться в любом направлении с устройством нахлеста на стыках по принципу укладки кровли в направлении уклона. Движение транспорта по уложенным геосинтетическнм матам запрещено, а хождение по ним должно быть сведено к минимуму. Материал «Бентофикс», обладая противофильтрационными свойствами, выполняет роль подстилающего элемента для последующих слоев, выполняемых из «Карбофола» и «Секутекса», В связи с этим, устройство слоя из «Бентофикса» должно опережать работы по укладке и сварке рулонов полотнищ, выполняемых из материала «Карбофол», на объем работ двух смен. Укладку противофильтрационного экрана из материала «Карбофол» выполняют при температуре воздуха не ниже -5°С. Все работы по сооружению пленочной гидроизоляции должны оформляться соответствующими актами освидетельствования скрытых работ. «Карбофол» поставляют в рулонах 9,4 Перед укладкой пленочного материала «Карбофол» на поверхности уложенного слоя из «Бентофикса» должны отсутствовать предметы, которые могли бы повредить как слой из «Бентофикса» так и «Карбофола». Сварку уложенных пленочных полотнищ производят при температуре воздуха не ниже 5°С. Сварочные швы ориентируют вдоль, а не поперек склона котлована. Все горизонтальные швы на дне котлована располагают не менее 0,5 м от подошвы склона. Внутренний дренаж и система удаления фильтрата. Пример расчетаОбщие положения проектирования дренажаСистема сбора фильтрата решает его отведение по дну котлована в изолированные водоприемные емкости, расположенные за пределами насыпи отходов (площадки складирования), рассчитанные на периодическую их откачку и вывоз на ближайшие очистные сооружения. Компонентами системы сбора фильтрата в основании котлованов являются: рельеф поверхностей котлована; отходы; противофильтрационный экран; трубчатая дренажная сеть с щебеночной обсыпкой; приемные колодцы. Исходя из опыта проектирования и эксплуатации полигонов захоронения ТБО, параметры дренажной сети принимают конструктивно с последующей проверкой их расчетным путем. Дренажная сеть состоит из следующих элементов: системы дрен, уложенных поверху водонепроницаемого экрана, и обсыпанных гравийно-песчаной смесью по методу обратного фильтра, дренирующего слоя, отсыпанного между дренажными трубами и по их верху. Систему дрен в котловане устраивают отдельно для каждой очереди эксплуатации полигона первого яруса. Каждая дренажная сеть в котлованах состоит из двух взаимно перпендикулярных коллекторов и входящих в них дрен-собирателей. При этом один из коллекторов соединен с резервуаром накопителем, вынесенным за пределы карт отсыпки. Коллекторы и дрены выполняют из перфорированных труб. Оптимальное расстояние между дренами принимают 50…70 м. Дренажные трубы выполняют из полиэтилена высокого давления, устойчивыми к агрессивной среде фильтра и достаточно прочными, чтобы воспринимали давление выше уложенных отходов и динамическую нагрузку от работающей техники. Использование бетонных труб для устройства дренажа не рекомендуется, так как опыт эксплуатация полигонов показал, что бетон не устойчив в агрессивной среде образующегося фильтрата. В процессе разработки грунта в котлованах поверхности оснований выполняют наклонными, сходящимися в одной точке с минимальной отметкой в каждом котловане. Уклон принимают не более 0,005. Далее на спланируемой поверхности основания устраивают нижний противофильтрационный экран и по его верху укладывают дренажные трубы. Диаметр коллекторных труб принимают равным 150 мм, а дренажных труб - 100 мм. Уклоны дрен и коллекторов принимают конструктивно в соответствии со спланированным основанием. Монтаж перфорированных труб ведут вручную параллельно с их щебеночной обсыпкой. Для выполнения щебеночной обсыпки можно использовать легкий одноковшовый погрузчик. Для щебеночной обсыпки следует использовать щебень округлой формы диаметром 40…70 мм. Дренажные трубы, уложенные по верху противофильтрационного экрана, обсыпают гравийно-песчаной смесью по методу обратного фильтра. Толщина обсыпки должна быть в 2 раза больше диаметра трубы. Далее формируют дренажный слой путем отсыпки крупнозернистого песка между коллекторными и дренажными трубами. По верху дренажного слоя формируют переходный слой из песка. После этого укладывают отходы. Дренажный слой предназначен для быстрого отведения фильтрата к дренажным трубам. Поверхность дренажного слоя параллельна спланированной поверхности дна котлована. Фильтрат, образующийся в свалочном теле, по дренам поступает в коллекторы, один из которых соединен с колодцем - приемником фильтрата. Приемные колодцы устанавливают вне котлованов и соединяют с коллектором. Они состоят из типовых железобетонных элементов и чугунных смотровых люков с крышками. Определение объема фильтрата, удаляемого из свалочного тела в период эксплуатации полигона. Пример расчета Фильтрат образуется на участке захоронения отходов в течение теплого и холодного времен года. В теплый период – осадки в виде дождя. Образование фильтрата в холодное время года связано с таянием снега на поверхности уложенных отходов за счет тепла, выделяемого при разложении органического вещества в толще свалочного тела, а также захоронением значительной части выпавшего снега совместно с укладываемыми отходами. Количество фильтрата, образующегося на полигонах, определяется разницей между величиной выпавших осадков и объемом влаги, расходуемой на испарение, достижение отходами полной влагоемкости и на поверхностный сток. Для определения объема фильтрата, удаляемого из свалочного тела в период эксплуатации полигона, необходимы элементы водного баланса 50%-ной обеспеченности: осадки и испарение с водной поверхности. Например, для Карельской республики, в соответствии с исходными данными на курсовое проектирование, осадки составляют О=710 мм; испарение с водной поверхности Е0=404 мм. Таким образом, расчетное значение инфильтрационного питания q(З/В) за зимне-весенний расчетный период можно определить по следующей зависимости: q(З/В)=[О(З/В) – Е(З/В)] где О(З/В) – осадки за зимне-весенний расчетный период, приведенные к 10%-ной обеспеченности, мм; Е(З/В) – испарение с поверхности полигона за зимне-весенний расчетный период, мм; Т(З/В) – продолжительность зимне-весеннего периода, Т(З/В)=180 дней; - коэффициент, учитывающий долю осадков, впитывающихся в почву в зимне-весенний период, = 0,6. О(З/В)=Ор1, где О – среднемноголетнее значение осадков50% обеспеченности, О=710 мм (по заданию); р1 – процентное распределение элементов водного баланса для осадков зимне-весеннего периода, р1=0,37 (37%). Испарение влаги за зимне-весенний период определяется по формуле: Е(З/В) = Е0р2, где Е(З/В) – испарение с поверхности площадки складирования за зимне-весенний расчетный период, мм; Е0 – величина испарения влаги с водной поверхности 50%-ной обеспеченности (Е0 = 404 мм); р2 – процентное распределение водного баланса для испарения с водной поверхности за зимне-весенний расчетный период, (р2 = 0,12). О(З/В) = 0,71·0,37·= 0,263 м. Е(З/В) = 0,404·0,12·= 0,0485 м. Итак, q(З/В) = (0,6·0,263 – 0,0485)/180 = 0,00061 м/сут. Аналогично рассчитывается инфильтрационное питание за летне-осенний период – q(Л/О): q(Л/О) = [О(Л/О) - Е(Л/О)] где О(Л/О) – осадки за летне-осенний расчетный период, приведенные к 10%-ной обеспеченности, мм; Е(Л/О) – испарение с поверхности полигона за летне-осенний расчетный период, мм; Т(Л/О) – продолжительность летне-осеннего периода, 185 суток; - коэффициент, учитывающий долю осадков, впитывающихся в почву в летне-осенний период, = 1. О(Л/О) = Ор*1 = 0,71(1 – 0,37) = 0,4473 м, где р*1 - процентное распределение элементов водного баланса для осадков в зимне-весеннем периоде, (р*1 =1-0,37 =0,63). Е(Л/О) = Е0р2* = 0,404(1 – 0,12) = 0,356 м, где р2* - процентное распределение водного баланса для испарения с водной поверхности за зимне-весенний расчетный период, (р2* =1-0,12 =0,88). Т(Л/О) = 365 – 180 = 185 суток. Тогда q(Л/О) = [О(Л/О) - Е(Л/О)] Если считать, что отходы на полигон поступают равномерно в течение всего года, то величину объема образующегося фильтрата в течение года можно определить по следующей зависимости: Qф=[ q(З/В) Т(З/В)+ q(Л/О) Т(Л/О)]Фоч-ΔWPсут[Т(З/В)+ Т(Л/О)] где ΔW - дефицит влажности отходов, т.е. влага, расходуемая на насыщение отходов до полной полевой их влагоемкости; Полная полевая влагоемкость ТБО составляет 30…40 % от объема укладываемых отходов. Вместе с тем, влажность отходов, поступающих на полигоны, в среднем составляет 15…20 % от их объема. Следовательно, дефицит влажности отходов W составит 15% от их объема. Тогда Qф=[0,00061·180+0,00049·185]51136-0,15·167,7(180+185)1,0=1071,2 м3/год. Таким образом, годовая величина инфильтрующих осадков по каждой очереди эксплуатации полигона выше величины водонасыщения отходов, поэтому в проекте необходимо предусмотреть системы откачки фильтрата из приемных колодцев в резервуар накопитель. Проектирование системы дегазации полигона. Пример расчетаВ процессе захоронения ТБО на полигонах в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества, являющиеся продуктом разложения органической составляющей отходов (пищевые и древесно-растительные отходы, макулатура и текстиль). При максимально благоприятных условиях для жизнедеятельности метанообразующих бактерий из каждой тонны ТБО образуется 80…150 м3 сырого биогаза, имеющего теплотворную способность 18900…25100 кДж/м3 (4500…6000 ккал/м3). Установлено, что характер процессов разложения отходов в толще свалочного тела полигона: скорость их протекания, количество образующегося биогаза, его свойства, интенсивность и продолжительность выделения на разных стадиях эксплуатации полигона зависят от множества факторов. Главными факторами являются: климатические и геологические условия; морфологический и химический составы отходов; площадь, объем и глубина (высота) свалочного тела полигона; влажность, плотность, реакция среды рН, температура отходов в теле полигона и другие. В соответствие с морфологическим составом ТБО (применительно к центральному району), процент отходов, содержащих органическое вещество, составит: пищевые отходы - 35…45, бумага и картон - 32…35, древесина и листва - 1…2, текстиль - 3…5%. Ежегодное поступление ТБО на полигон составляет 61214 т/год. Учитывая морфологический состав поступивших отходов, в их составе, то их ежегодная органосодержащая часть составит G=(0,35+0,32+0,01+0,03)61214=43462 т/год. Принимая величину удельного образования биогаза g=80м3/т в результате разложения 1 т органосодержащих отходов, ежегодный объем образования биогаза составит: Qб/г=gG=80·43462=3476960 м3/год. Как показала практика эксплуатации полигонов ТБО, в первоначальный период их эксплуатации продолжительностью до 2…3 лет, разложение отходов происходит в аэробных условиях с преимущественным образованием СО2, и только по истечении этого срока процесс разложения органического вещества становится анаэробным с выделением биогаза. В процессе эксплуатации полигона часть образующегося в свалочном теле биогаза, по мере его накопления и повышения пластового давления выходит на поверхность полигона. После прекращения эксплуатации полигона и его перекрытия продолжается анаэробное разложения отходов с выделением биогаза. Этот период может составлять около 10 лет. Поэтому необходимо предусмотреть дегазацию полигона. Существует пассивная дегазация (организованный выпуск биогаза в атмосферный воздух) и активная дегазация (путем принудительной его откачки) для последующего использования в энергетических целях. Для последующего использования биогаза в энергетических целях требуется наличие достаточного количества и стабильного давления. Обычно образование биогаза на полигонах характеризуется непостоянством объема и низким давлением (30…40 мм вод ст). Кроме того, при активной дегазации происходит подсос воздуха, что чревато реальной опасностью взрыва газовоздушной смеси. Поэтому при выполнении окончательной рекультивации полигона перед созданием верхнего полупроницаемого экрана необходимо предусмотреть устройство дренажной системы для сбора и удаления биогаза в атмосферу через специальные вертикальные выпуски. Дренажная сеть представляет собой газосборные каналы, устраиваемые в верхней толще уложенных отходов последней очереди эксплуатации полигона. Поперечное сечение траншей назначают конструктивно из условия обеспечения скорости движения газа в дренажном газопроводе не выше 0,1 м/с. Учитывая ежегодный объем образования биогаза 3476960 м3/год и допустимую скорость движения биогаза 0,1 м/с, определяем суммарное сечение газосборных траншей: F= Проектирование нагорных каналов. Пример расчетаС целью исключения поступления на территорию полигона поверхностного стока со стороны водосбора устраивают нагорные каналы. Длину нагорных каналов принимают из условия защиты территории полигона с нагорной стороны. Поверхностный сток, собираемый нагорными каналами, отводят в ливневую канализацию. При наличии благоприятных гидрогеологический условий на территории полигона (неглубокое залегание водопроницаемых горных пород и низкое залегание уровня грунтовых вод) и незначительном загрязнении поверхностного стока используют водопоглощающие колодцы. Поперечное сечение нагорного канала принимают трапециидальной формы. В курсовом проекте ширину канала по дну (вк) можно принимать вк=0,5…1,0 м, в зависимости от ожидаемого расхода воды. Глубину канала (hк) определяют расчетным путем. Заложение откосов канала (m) принимают в зависимости от их устойчивости. При заложении откосов канала m =1,5 и вида грунта их устойчивость обеспечивается. При m=1,5; вк/hк=0,61. Тогда hк= Уклон дна нагорного канала принимают с учетом рельефа местности, но не менее 0,003. В курсовом проекте можно принять i=0,003. Для равнинных районов при водосборной площади бассейна 0,5 км2 расчетный расход поверхностного стока определяют по формуле: QСТОКА = 0,56 hF, где h – толщина слоя поверхностного стока при продолжительности ливня 30 мин, h = 24 мм; F – площадь водосборного бассейна, F = 0,2 км2; - коэффициент расплывания паводка, = 1; - коэффициент неравномерности выпадения осадков, = 1; - коэффициент озёрности бассейна, = 0,8. QCTOKA = 0,56240,2110,8 = 2,15 м3/с. Далее определяют скорость течения воды ( Скорость течения воды где Гидравлический радиус R определяется по формуле: R= Рассчитав скорость течения воды Сравнивая QCTOKA = 2,15 м3/с и Qк = 2,15 м3/с, можно сделать вывод о том, что запроектированное сечение канала обеспечивает отвод расчетного объема поверхностного стока. |