Грузоведение. Сохранность и крепление грузов. Грузоведение сохранность и крепление грузов

Скачать 3.03 Mb. Скачать 3.03 Mb.

|

|

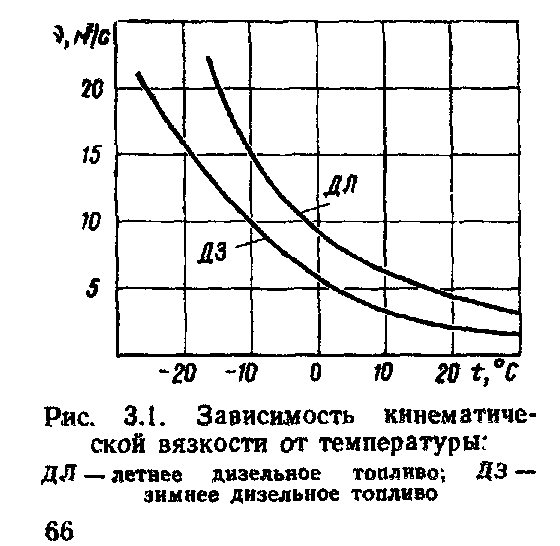

Свойства нефтепродуктов. Основными свойствами нефтепродуктов, влияющими на условия транспортирования, хранения и выполнения операций по наливу и сливу, являются: плотность, вязкость, температура плавления и вспышки, испаряемость, давление насыщенных паров и некоторые другие. Плотность нефти с зависит от содержания легких фракций, изменяется от 650 до 1060 кг/м3 и является качественной и количе-Я ственной характеристикой. В зависимости от 'плотности различают легкую (р=650-т-870 кг/м3), среднюю (p==871-f-910 кг/м3) и тяжелую (р == 910-— 1060 кг/м3) нефть. Плотность влияет на скорость истечения нефтепродуктов при выполнении операций по сливу и наливу, определяет возможность разогрева открытым паром и быстроту обезвоживания. Например, мазут с плотностью более 1000 кг/м3 не рекомендуется подогревать открытым ларом, так как он плохо отстаивается от воды. Плотность используют для определения массы нефтепродуктов в цистернах и резервуарах при объемно-весовом способе учета количества груза, который является наиболее распространенным и универсальным. В настоящее время разработаны и внедряются новые способы определения массы (акустический, оптический, тепловой и др.)» позволяющие более точно и с минимальными трудозатратами определить количество груза в цистернах. Плотность измеряется специальным прибором — ареометром. Точность измерения плотности нефтепродуктов ареометром составляет 0,05%, а в лабораторных условиях с помощью гидростатических весов или пикнометра — до 0,005%. Плотность высоковязких нефтепродуктов (v>200 цы*/с при 50 °С), в которые ареометр невозможно погрузить, определяется расчетами. При этом пробу исследуемого продукта смешивают с таким же количеством маловязкого растворителя, плотность которого известна, и определяют плотность смеси из условий: где рем, рр, ра — плотность соответственно смеси, растворителя и высоковязкого нефтепродукта, кг/м3. Вязкость определяет подвижность (текучесть) нефтепродуктов и оказывает существенное влияние на условия транспортирования, перекачки и выполнения операций по сливу и наливу. Различают динамическую з, Н-с/м2, кинематическую н, м2/с, и условную вязкость ВУ. Динамическая вязкость определяется с помощью шарикового вискозиметра замером времени качения шарика, катяще- 3 Зак. 1782 6S гося внутри наклонной трубки, заполненной исследуемым нефтепродуктом [7]: где ф—время качения шарика, с; рш, рве—плотность соответственно шарика и исследуемого нефтепродукта, кг/мэ; с — константа шарика, определенная по эталонной жидкости, Н-м/кг, Кинематическая вязкость (отношение динамической вязкости к плотности жидкости) широко используется для расчетов двигателей, движения нефтепродуктов по трубопроводу, а также для характеристики видов топлива и особенно смазочных материалов [8]. Единица измерения кинематической вязкости 1 м2/с. Кинематическая вязкость определяется химическим составом нефтепродуктов и в значительной степени зависит от температуры (рис. 3.1). Кинематическая и условная вязкость связана между собой аналитическим выражением  где vuBVf — соответственно кинематическая и условная вязкость при температуре (· Высокопарафинистые нефти обладают так называемой аномалией вязкости, которая заключается в том, что после термообработки или механического воздействия повторно определенная вязкость нефтепродукта при той же температуре оказывается ниже, чем до обработки. Однако через некоторое время первоначальная вязкость восстанавливается. Это явление связано с тем, что углеводороды парафинного ряда при относительно низких температурах образуют сплошную пространственную сетку из крупных  и мелких кристаллов парафина. Такая сетка под действием термической или механической обработки нарушается, и вязкость снижается. Аномалия вязкости особо часто наблюдается при производстве грузовых операций с мазутами, особенно высоковязкими. Вязкость мазутов, как и других нефтепродуктов, зависит также от давления. С ростом давления вязкость повышается. Установлено, что чем сложнее молекулярное строение компонентов мазута, тем большее влияние давление оказывает на вязкость Таблица 36

Температура плавления (застывания) для нефтепродуктов изменяется от —80 °С для некоторых бензинов до +150°С для битумов. Температура плавления характеризует температурные пределы применения топлива без предварительного подогрева. Температура застывания топлива должна быть на 5—10°С ниже температуры, при которой предполагается его использование. Температура вспышки зависит от химического состава нефтепродуктов и характеризует его пожарную опасность. По температуре вспышки все нефтепродукты делятся на две группы: легковоспламеняющиеся (до 45°С) и горючие (более 45°С). Температура вспышки определяет предельно допустимую температуру разогрева нефтепродуктов перед производством операций по сливу, которая должна быть ниже температуры вспышки не менее чем на 10°С Температура вспышки является также показателем чистоты отбора фракций нефтепродукта и отсутствия смешения разных продуктов. Температурные характеристики некоторых нефтепродуктов приведены в табл 3.6. Пределы взрываемости определяют минимальное (нижний предел) и максимальное (верхний предел) содержание паров нефтепродукта в воздухе, способных взорваться при воздействии открытого огня Зона взрываемости лежит в пределах 1—10%: Нефтепродукт Верхний предел Нижний преоед Бензин . . . 1,0 6,0 Бензол. ... 1,5 9,5 Керосин . . \А7,5 Пределы взрываемости могут определяться также температурой, при которой произойдет взрыв, при этом нижний предел взрываемости соответствует температуре вспышки (см. табл. 3.6). Испаряемость — способность жидкости переходить в парообразное состояние в результате того, что плотность паров нефтепродуктов больше плотности воздуха Испаряемость главным образом 3* 67 зависит от фракционного состава, упругости паров и вязкости. Наибольшей испаряемостью характеризуются бензины, у которых данный показатель в 50—100 раз [9] больше, чем у других светлых нефтепродуктов. Темные нефтепродукты испаряются слабо, смазочные масла практически не испаряются. Различают статическое и динамическое испарение. Статическое испарение приводит к потере количества и главное качества нефтепродукта, оставшего в резервуаре. Объясняется это тем, что с поверхности жидкости улетучиваются в первую очередь легкие фракции нефтепродуктов, а жидкая фаза при этом становится более тяжелой. Динамическое испарение, при котором нефтепродукт и воздух движутся относительно друг друга, является важнейшим качественным показателем моторных и ряда других видов топлива. От хорошего испарения зависит устойчивая работа двигателя, срок его службы, расход топлива. Вместе с тем динамическое испарение в процессе слива и налива приводит к количественным и качественным потерям и является отрицательным явлением. Статическое испарение происходит с неподвижной поверхности в неподвижный воздух, например, при хранении в резервуарах. Если над поверхностью нефтепродукта неограниченное пространство, испарение идет непрерывно. При этом скорость испарения зависит от температуры и давления воздуха. Испарение нефтепродуктов в закрытом резервуаре не прекращается и тогда, когда объем газового пространства оказывается насыщенным парами. При этом конденсируется такое же количество паров, какое за данный отрезок времени испаряется из жидкой фазы. Степень испарения нефти и нефтепродуктов определяется разностью между числом молекул, вылетающих из жидкости, и числом молекул, ею поглощаемых. Чем больше эта разность, тем сильнее испарение. Скорость свободного испарения пропорциональна давлению насыщенных паров и обратно пропорциональна внешнему давлению. По мере уменьшения внешнего давления испарение сильно увеличивается и достигает максимального значения в вакууме. Поэтому для сохранения легкоиспаряющихся нефтепродуктов наиболее благоприятным является хранение под давлением, несколько превышающим упругость их паров. Изменение давления паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуаров, которое происходит в результате суточных колебаний температуры воздуха, его давления и солнечной радиации приводит к необходимости устройства в резервуарах специальных дыхательных клапанов. Через клапаны происходит вытеснение паровоздушной смеси при повышении давления и впуск атмосферного воздуха при его понижении. Это явление носит название «малое дыхание» в отличие от «большого дыхания», которое происходит при сливе и наливе резервуаров. Как «большие», так и «малые дыхания» приводят к значительным потерям нефтепродукта. 68 Как показали опытные проверки, величина потерь от «малых дыханий» зависит главным образом от объема газового пространства и температурного перепада. Так, например, из резервуара вместимостью 5 тыс. м3, заполненного автомобильным бензином на 0,9 объема с упругостью паров 53,3 кП&, теряется в сутки 40 кг бензина, а заполненного на 0,1 теряется 300 кг бензина, т. е. почти в 8 раз больше. Величина потерь нефтепродуктов от «больших дыханий», связанных с циклом слива и налива резервуаров, ,в основном зависит от оборачиваемости резервуаров. В среднем за одно наполнение резервуара вместимостью 5 тыс. м3 бензином вытесняется паровоздушная смесь, содержащая около 4 ф бензина [9]. Давление насыщенных паров (упругость паров) для нефтепродуктов является сложной функцией фракционного состава, температуры и соотношения объемов паровой и жидкой фаз. Паспортное давление насыщенных паров определяется опытным путем при температуре 38°С и отношении объема жидкой фазы к объему паровоздушной фазы, равном 1:4. Для автобензинов, например, давление насыщенных паров в указанных условиях составляет 9,33· 104 Па, а для дизельного топлива—(0,08-:-0,13)104 Па. Давление насыщенных паров влияет не только на испаряемость, но имеет практическое значение при сливе и наливе сырой нефти и светлых нефтепродуктов, содержащих большое количество легких фракций. При перекачке жидкости насосами во всасывающих трубопроводах и при самотечном сливе на сифонных участках жидкость находится под вакуумом. При достаточно высокой упругости паров происходит выкипание жидкости, образующиеся при этом газовые пробки нарушают непрерывность потока, и в результате разрыва струи наступают перебои в работе насосов или сифонов. Статическое электричество накапливается нефтью и продуктами ее переработки, так как последние являются диэлектриками. Наиболее благоприятные условия для образования статического электричества возникают при движении нефтепродуктов по трубопроводам, резиновым шлангам, а также при трении капель или струй продукта о воздух. Заряды статического электричества, образовавшиеся в трубопроводах, выносятся вместе с нефтепродуктом в цистерну и там накапливаются. На процесс образования статического электричества оказывают влияние химический состав жидкости, диэлектрическая проницаемость, вязкость, плотность, температура и другие факторы. Наиболее сильную склонность к электризации проявляют светлые нефтепродукты — бензин, керосин, дизельное топливо. Нефть, как правило, электризуется слабо. Статическое электричество оценивается силой тока или напряженностью поля, создаваемого зарядами. Силой тока оценивают электризацию нефтепродуктов при их течении в трубопроводах, 69 напряженностью поля — электризацию газового пространства в резервуаре. При этом разность потенциалов может достигать 350 тыс. В. На величину образующихся зарядов при движении по трубопроводам и наливе в железнодорожные цистерны оказывают существенное влияние скорость потока, материал и диаметр трубопровода, шероховатость его стенок и т. д. Различают три стадии налива нефтепродуктов, когда возможна искрообразование: начальная стадия, при этом высота налива меняется от нуля до уровня нижнего отверстия стояка; искрообразование происходит с поверхности струи на корпус цистерны; вторая стадия — загрузка; искровой разряд возникает с открытой поверхности нефтепродукта; завершающая стадия — извлечение наливных рукавов; разряд образуется между стояком и паровоздушным пространством, имеющим в момент окончания налива максимальный потенциал. После прекращения наполнения резервуара величина потенциала убывает в зависимости от времени по экспоненциальному закону тем медленнее, чем больше электрическое сопротивление нефтепродукта. Проведенные исследования позволили установить максимальные скорости налива продукции: начальная скорость 1 м/с, скорость налива 12 м/с, продолжительность выдержки перед изъятием стояка не менее 2 мин. Накопление статического электричества и возможность образования искрового разряда обусловливают необходимость заземления цистерн для предупреждения возможных взрывов и пожаров. Статическое электричество, кроме пожароопасное™, отрицательно влияет на организм человека, ухудшает санитарно-гигиенические условия труда. Коррозионность— способность оказывать разрушающее влияние на металлы — обусловливается наличием в составе нефти и нефтепродуктов сернистых соединений, водорастворимых минеральных кислот и щелочей, органических кислот и воды. Одним из показателей коррозионной агрессивности нефтепродуктов является кислотное число, которое показывает, сколько миллиграммов едкого кали (КОН) необходимо затратить для нейтрализации свободных органических кислот, содержащихся в 100 мл нефти. Наличие указанных агрессивных веществ в нефтепродуктах строго регламентируется стандартами. Особо важное ограничение в топливе и маслах сернистых соединений. Так, например, увеличение содержания серы в моторных топливах с 0,2 до 0,5% увеличивает износ двигателя на 25—30%. На железнодорожном транспорте коррозионные свойства наливных грузов проявляются в том, что в процессе перевозки, особенно светлых нефтепродуктов, котлы цистерн покрываются ржавчиной, которая в свою очередь проникает в нефтепродукты, загрязняя их. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||