Грузоведение. Сохранность и крепление грузов. Грузоведение сохранность и крепление грузов

Скачать 3.03 Mb. Скачать 3.03 Mb.

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Тип вагона | Поверхность вагона, под* верженная воздействию ветра, м* | Высота центра поверхности вагона, подверженной действию ветра, «т уровня головок рельсов, м | Высота плоскости пола от уровня головок рельсов, м | Высота ЦМ порожнего вагона от уровня головок рельсов, м |

| Четырехосные полувагоны сварной конструкции с деревянной обшивкой Четырехосные платформы: с металлическими бортами из прокатных профилей цельносварная | 37 13 13 13 | 2,1 1.1 1.1 1.1 | 1,390 1,300 1,270 1,272 | 1.13 0,8 0,8 0,8 |

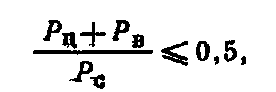

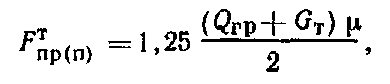

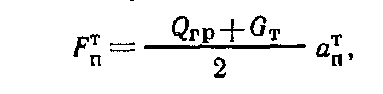

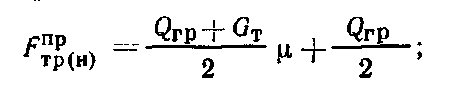

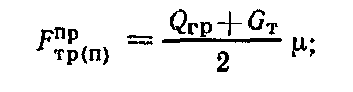

Поперечная устойчивость груженого вагона обеспечивается* если удовлетворяется неравенство

где Рц+Рв — дополнительная вертикальная нагрузка на колесо от действия центробежных сил и сил ветра, кН; Рс — статическая нагрузка колеса на рельс, кН.

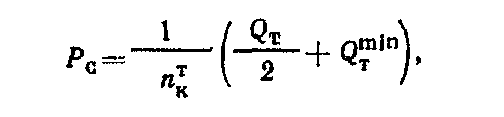

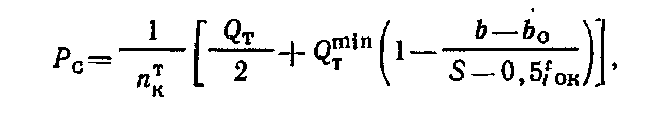

Статическая нагрузка РС9когда ЦМ груза находится в вертикальной плоскости, проходящей через поперечную ось вагона,

^с = (Qt + Qpp).

При поперечном смещении ЦМ груза Ь от вертикальной плоскости в которой находится продольная ось вагона, статическая нагрузка определяется

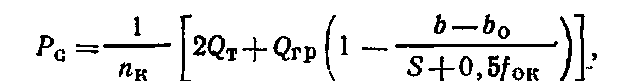

с·-^[*+4!-ф)]·

где ftK — число колес вагона;

Ь — поперечное смещение ЦМ груза от вертикальной плоскости, в которой лежит продольная ось вагона, м (6^0,1 м); 5 — половина расстояния между кругами катания колесной пары, м (S«0,75 м).

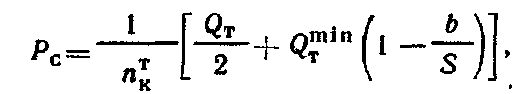

Если же ЦМ груза смещен в продольном направлении от вертикальной плоскости, в которой находится поперечная ось вагона,

222

^начале, определяют меньшую нагрузку на колесную пару или тележку вагона, а затем статическую нагрузку

или при поперечном смещении ЦМ груза Ь

где Q^in — меньшая нагрузка от груза на колесную пару или тележку вагона, кН:

л* — число колес

тележки или колесной пары (двухосный вагон).

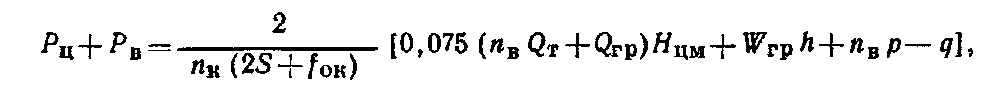

тележки или колесной пары (двухосный вагон).Затем определяют дополнительную вертикальную нагрузку на колесо

где Wrp— равнодействующая ветровой нагрузки на части груза, выступающие за пределы кузова вагона, кН (для платформы защищенность груза бортами можно не учитывать); h— высота приложения равнодействующей ветровой нагрузки наж уровнем головки рельса, м; С — момент, учитывающий воздействие ветра на кузов и тележки груженых вагонов и поперечное смещение ЦМ груза за счет деформации рессор. Значения момента принимают для четырехосного полувагона 56,1 кН*м, для шестиосного — 83,6 кН-м, для двухосной платформы — 22,2 кН-м, для четырехосной — 33,4 кН-м.

Особенности крепления гусеничных машин шпорами. Шпора — это металлическое инвентарное многооборотное устройство для крепления машин на гусеничном ходу, лучше других известных креплений разового использования обеспечивающее продольную и поперечную устойчивость машин с исправными тормозами и ходовой частою.

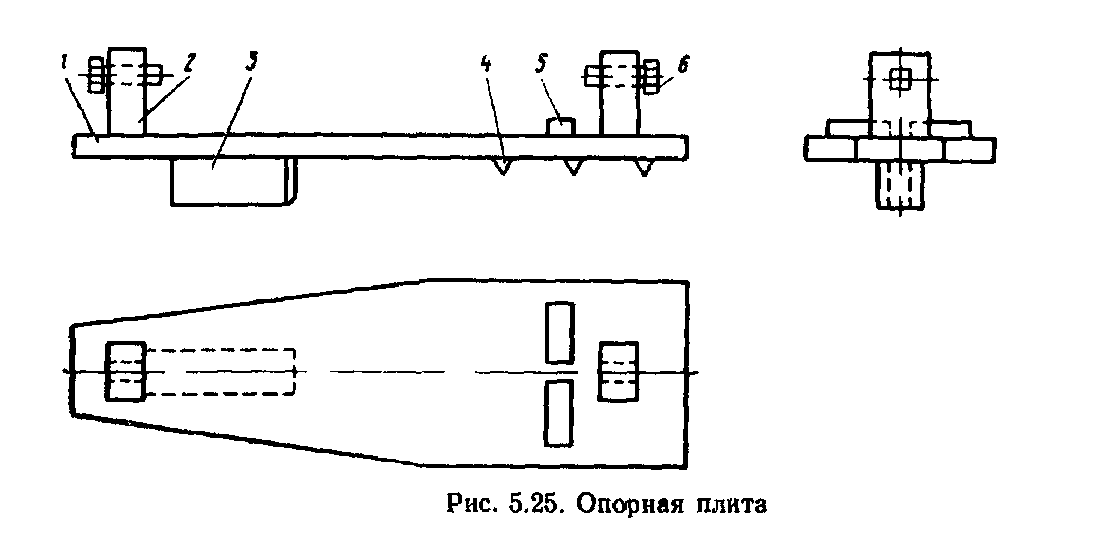

Прототипом шпоры являлась опорная плита (рис. 5.25), состоящая из металлической пластины / с шипами 2. В плане пластина может быть в форме треугольника, прямоугольника, трапеции или другой формы. Шипы, вдавливаясь в доски пола платформы, препятствуют продольным перемещениям. На пластине имеется упор 4 с фиксаторами 5 и ребра жесткости 6tВыступы 2Ч входящие в цевки или другие отверстия на гусеницах, предназначены для закрепления опорной плиты на траке гусеницы. Выходу головок из траков гусениц препятствуют фиксаторы, которые могут быть выполнены в виде болтов, штифтов, металлических пластин с пружинами или иметь другую конструкцию. Упор 3 препятствует перемещениям гусеничных машин поперек вагона, а ребра

223

жесткости 6 — разворачиванию плиты относительно тракта гусеницы.

Позже вместо шипов были предложены вертикальные гребни, устройство стало называться шпорой.

Всесторонними испытаниями доказано преимущество вертикальных гребней по сравнению с шипами для обеспечения продольной устойчивости машин на платформах.

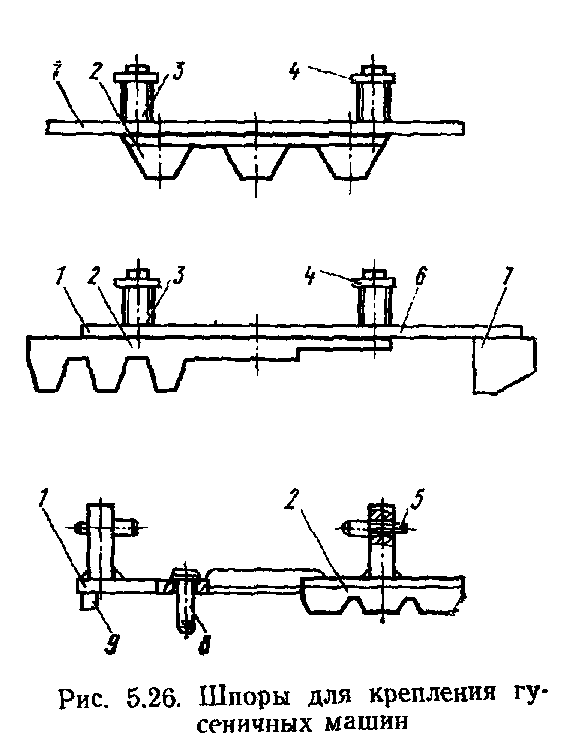

Шпора (рис. 5.26) представляет собой металлическую плиту 1 с вертикальными полками в виде гребней 2, которые входят в доски пола платформы. Для соединения с траком гусеничной ленты на плите есть две вертикальные стойки 3 с фиксаторами — поворотными прижимными флажками 4 или стержнями 5 со шплинтом.

У шпор, предназначенных для крепления машин, ширина которых по гусеницам больше ширины платформы, должны быть ограничители, препятствующие перемещению машины поперек платформы. Для легких машин ограничитель—упор 6 рекомендуется выполнять на специальной плите 7 с несколькими отверстиями, с помощью которых ее устанавливают на вертикальных стойках шпоры на нужную ширину платформы.

Для других машин ограничитель выполняют в виде пальца — металлического стержня 8Увставляемого в зависимости от ширины платформы в отверстия в горизонтальной части плиты. Ограничитель 9 может быть выполнен также в торцовой части плиты.

Плита шпоры, как правило, должна быть в плане прямоугольной или трапецеидальной формы, ее можно изготовлять из листового металла или швеллера. Длина плиты не должна превышать ширину траков. Ширину плиты выбирают так, чтобы при установке на траке гусеницы она прижималась к доскам пола платформы продольными выступами двух смежных траков. Выход шпо-

224

ры за пределы платформы не должен быть больше выхода гусеницы.

На внешней стороне плиты, прилегающей к траку гусеницы, могут быть предусмотрены упоры для предотвращения ее разворачивания под траком гусеницы. Необходимо рассчитать нагрузки, действующие на плиту как в продольном, так и в поперечном направлении.

Гребни 2 предназначены для соединения шпоры с досками по-ла и обеспечения продольной и поперечной устойчивости гусеничной машины относительно платформы. Если шпора выполнена из швеллера, гребнями являются его вертикальные полки. Гребни могут также соединяться с плитой шпоры сварными швами.

Высота гребней 23—30 мм, длина примерно 230 мм. При этом учитывается, что армирование досок пола с каждой боковой стороны платформы может составлять 100 мм. Ширину основания гребня и форму его поперечного сечения выбирают так, чтобы под действием вертикальной нагрузки, передаваемой на шпору от опорного катка гусеничной машины, гребни входили в доски пола платформы, а при действии на них продольных нагрузок во время соударения вагонов не изгибались. Продольная нагрузка на вертикальные гребни одной боковой стороны шпоры составляет (0,15-0,20^/^, где Д/н — продольное усилие, воспринимаемое

креплением.

Вертикальные стойки 3 с фиксаторами предназначены для за

крепления шпоры на траке гусеницы. На каждой плите должно

быть по два выступа. В зависимости от конструкции траков при

соединении шпоры с гусеницей вертикальные стойки должны вхо

дить в цевки трака, отверстия между шарнирами траков или дру

гие отверстия траков. м

Стойки в сечении могут быть прямоугольной, овальной или другой формы, которая позволяла бы вставлять стойку в указанные отверстия с минимальными зазорами. Высота стоики и конструкции фиксирующих устройств (флажков и стержней) должна обеспечивать беспрепятственную постановку и закрепление шпо-ры на траке гусеницы. Соединение стоек с плитой может быть вы-полнено сваркой или болтами. При расчете соединения стоек с плитой шпоры нагрузка на одну стойку принимается (0,15-т-

225

8 Зак. 1782

4-0,20)Д/7Рс. При этом запас прочности соединения должен быть не меньше двух.

Фиксаторы (флажок 4 и стержень 5) на вертикальных стойках позволяют удерживать шпоры на траке гусеницы при воздействии на машину продольных и. поперечных нагрузок, а также при постановке шпоры, когда она находится на наклонной части гусеничной ленты. Фиксаторы могут быть выполнены в виде прижимных и поворотных флажков, стержней с шплинтами, защелок и др.

Ограничители, предназначенные для крепления гусеничной машины от перемещений поперек платформы, могут быть выполнены в виде специальной плиты 7 с упором 6 или пальца — металлического стержня S. На каждой плите следует размещать по два упора. Вертикальные кромки каждого упора, примыкающие к армирующему уголку платформы, должны быть обработаны по радиусу или углом. Высота упора без учета толщины основной плиты шпоры составляет 50 мм, а в противоположной части — 40 мм. Длина упора не должна превышать 40 мм, а ширина — 10 мм. Для закрепления машины на железнодорожных платформах в плите должно быть несколько пар отверстий. Надевая Плиту на вертикальные стойки с помощью одной или другой пары отверстий, можно обеспечить крепление гусеничной машины на платформах различной ширины. Для пальцев-ограничителей в плите шпоры также делают несколько отверстий. Указанные отверстия должны быть так расположены, чтобы при симметричной установке машины на платформах различной ширины расстояние между платформой и упором или пальцем составляло 10—30 мм.

Соединение упора с плитой, отверстия плиты, пальцы должны быть рассчитаны на усилие 0,5 Д/н где &Fa— поперечное усилие, воспринимаемое креплением.

При расчете шпоры и обосновании способа размещения и крепления машины на гусеничном ходу учитывают все требования Инструкции [17] и Технических условий [31].

Выбирая материалы для шпор, следует учитывать, что эксплуатировать их будут в различных районах страны при температуре воздуха от +40 до —50°С. Расчетами обосновывают и определяют:

силы, действующие на машину и воспринимаемые креплением — шпорами;

напряжения в основных элементах шпоры: сварных швах, плите, гребнях, ограничителях, упорах, отверстиях, а также досках пола платформы;

габаритность погрузки;

поперечную устойчивость машины относительно платформы и платформы относительно головок рельсов;

нагрузку на тележки платформы и смещение ЦМ машины от вертикальной плоскости, в которой находится продольная ось платформы.

226

Шпоры рекомендуется использовать для крепления на платформах гусеничных машин с исправными тормозными устройствами и ходовой частью, исключающими перекатывание опорных катков йАп гусеничным лентам при перевозке железнодорожным транспортом. Для крепления одной гусеничной машины используют четыре шпоры — по две на каждой гусеничной ленте. Шпоры устанавливают на траках гусеничных лент под вторыми и предпоследними опорными катками.

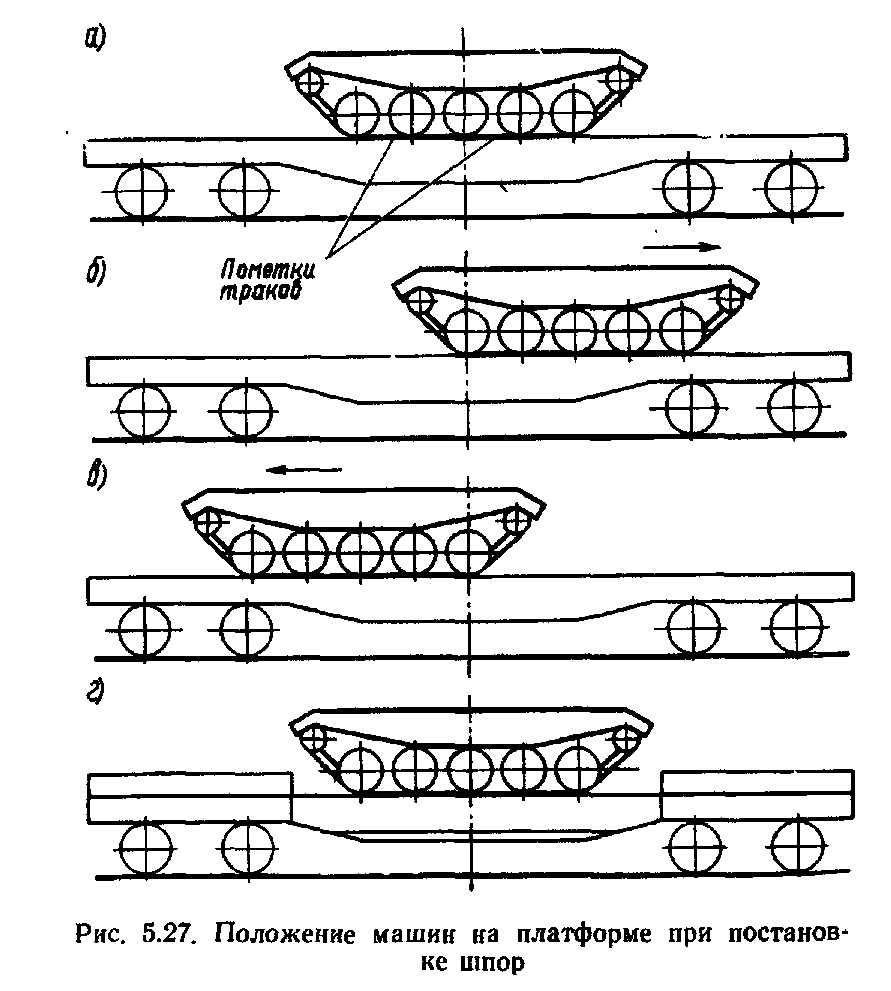

Машину закрепляют шпорами после ее правильной установки на платформе. Для постановки шпор помечают траки под вторыми и предпоследними опорными катками (рис. 5.27, а). Машину перемещают по платформе, чтобы два помеченных трака располагались на наклонной части гусеничных лент между направляющими и первыми опорными катками (рис. 5.27, б). На каждый помеченный трак надевают шпору так, чтобы стойки вошли в цевки трака или между шарнирами, и стойки зашплинтовывают или закрепляют прижимными флажками. После этого машину перемещают по платформе в обратном направлении, чтобы два других поме-

8*

227

ченных трака были на наклонной части гусеничных лент между ведущими колесами и последними опорными катками (рис. 5.27в). На помеченные траки устанавливают также две шпоры и прокатывают машину вперед-назад до тех пор, пока гребни шпор не войдут в доски пола платформы. Затем устанавливают машину в первоначальное положение, чтобы шпоры находились под вторыми и предпоследними опорными катками (рис. 5.27, г).

Если на платформу грузят две машины, шпорами закрепляют вначале одну, а затем другую машину. Во время постановки шпор одну из машин или одновременно обе продвигают вдоль платформы.

При соударении вагонов гусеничная машина, закрепленная шпорами, выводится из равновесия и совершает колебания («клевок»), машина поворачивается относительно поперечной оси, проходящей через ее ЦМ, подвеска со стороны удара сжимается, гусеницы растягиваются. Затем происходит колебание, машины в противоположную сторону. Во время соударения вагонов шпоры удерживают машину как от продольных перемещений относительно платформы, так и от поперечных перемещений — разворота машины вследствие неодинакового сопротивления перемещению, создаваемого двумя шпорами, расположенными на гусеничных лентах со стороны удара. При движении вагона с высокими скоростями и действии на машину поперечных горизонтальных и вертикальных сил шпоры препятствуют перемещению машины поперек платформы.

Многооборотные устройства крепления гусеничных машин должны отвечать следующим основным требованиям:

продолжительность погрузки и крепления одной машины на платформе должна быть не более 10—15 мин;

размеры и масса устройства не должны препятствовать его введению в комплект машины;

применение устройства должно гарантировать обеспечение сохранности машины и железнодорожной платформы;

габариты машины на платформе при использовании устройства для ее крепления не должны увеличиваться;

устройство должно обеспечивать устойчивое положение машины на платформе во время перевозки без использования строительных скоб, деревянных деталей, проволочных растяжек и других креплений.

5.4. Особенности размещения и крепления длинномерных грузов на сцепах вагонов

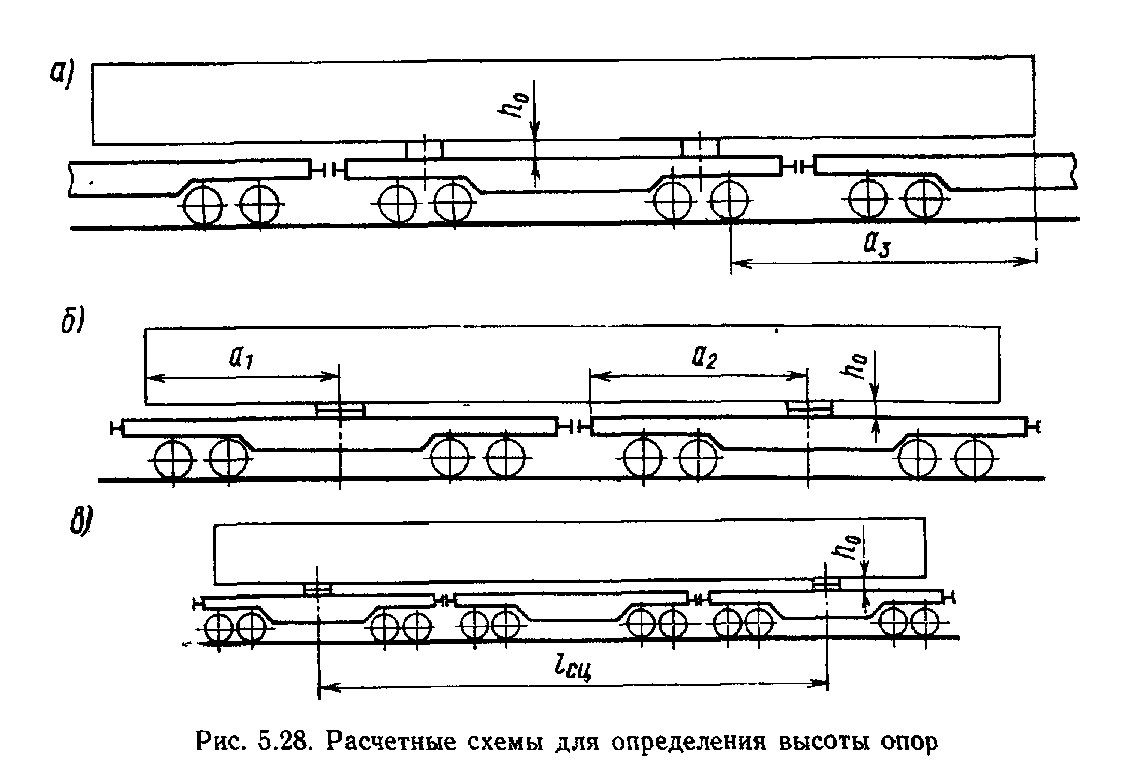

Общие требования. Длинномерные грузы, т. е. грузы, выходящие за пределы лобового (торцового) бруса вагонов более чем на 400 мм, перевозят на сцепах с опорой на один (рис. 5.28, а) или

228

два вагона (рис. 5.28, б, в).Сцепы для перевозки длинномерных грузов формируют из вагонов одного типа; четырехосные вагоны на тележках ЦНИИ-ХЗ должны быть с роликовыми подшипниками. Разница по высоте между продольными осями автосцепок смежных вагонов сцепа до погрузки не должна превышать 80— 100 мм.

В случае погрузки длинномерного груза с опорой на одну четырехосную платформу и расположения ЦМ в вертикальной плоскости, в которой находится поперечная ось вагона, допускаемую массу груза устанавливают в зависимости от его длины и типа рессорного подвешивания платформ. Если используют платформу с тележками ЦНИИ-ХЗ, при массе груза 20 ф его длина не должна превышать 30 м, а при массе 40 и 60 ф — соответственно 21 и 18 м.

В целях лучшего использования грузоподъемности (вместимости) вагонов грузы длиной до 17,2 м с одинаковым по всей длине поперечным сечением и равномерно распределенной нагрузкой разрешается перевозить на четырехосных платформах и полувагонах с выходом груза с одной торцовой стороны вагона (допускается продольное смещение ЦМ от вертикальной плоскости, в которой находится поперечная ось вагона). Техническими условиями [31] установлены наибольшие допускаемые значения этого смещения для четырехосных платформ и полувагонов.

При перевозке груза на сцепе с опорой на два вагона крепление груза (растяжки, стойки, борта и др.) не должно препятствовать перемещению вагонов сцепа относительно груза при проходе

229

кривых участков пути. Устройства, предохраняющие груз от поперечных смещений и опрокидывания, следует размещать на обоих грузонесущих вагонах в плоскости расположения опор. Секции продольных бортов платформ прикрытия сцепа должны быть открыты, если они препятствуют перемещению груза во время движения вагонов в кривых участках пути.

Расстояние между концами грузов, закрепленных на смежных платформах сцепа, должно быть не менее 270 мм. В случаях когда длинномерный груз опирается на два вагона и имеет свесы, промежуток между этими свесами и грузами на платформах прикрытия должен быть со стороны вагона, на котором длинномерный груз закреплен от продольного перемещения, не менее 270 мм, с противоположной стороны — 490 мм, а при наличии промежуточной платформы прикрытия — 710 мм.

Для предупреждения разъединения вагонов сцепа на боковых бортах вагонов с обеих сторон делают надпись «Сцеп не разъединять». Отправители или организации, осуществляющие погрузку грузов на сцепы, должны прочно прикреплять рукоятки расцепных рычагов к кронштейнам мягкой проволокой. Правильность подготовки вагонов сцепа в техническом отношении проверяют перед погрузкой работники вагонной службы.

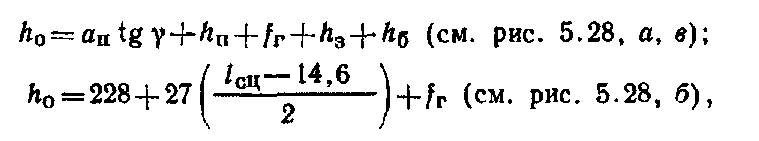

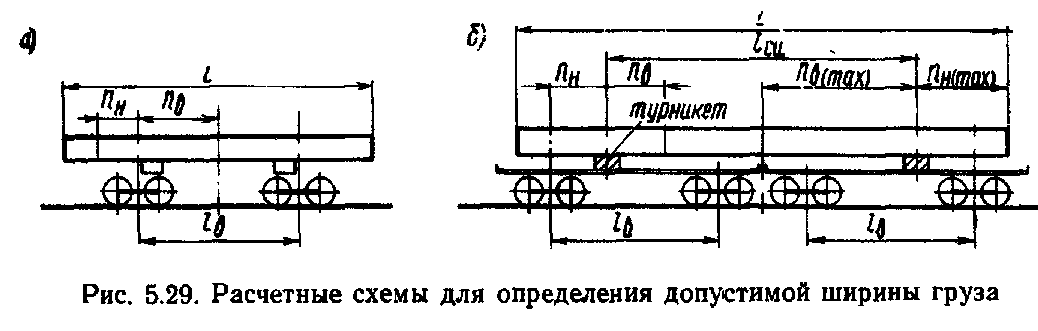

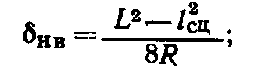

Подкладки, применяемые при перевозке длинномерных грузов, должны иметь длину, равную ширине вагона. Высоту подкладок или турникетных опор, мм, определяют (см. рис. 5.28):

где бз(бй> — расстояние от возможной точки касания груза с полом вагона

02, а3) до середины опоры (погрузка груза с опорой на два вагона)

или до оси крайней колесной пары грузонесущего вагона (погрузка груза с опорой на один вагон), мм; г — угол между продольными осями груза и вагона сцепа, тангенс

которого принимают по табл. 5.10; hn — разность в уровнях полов смежных вагонов сцепа (допускается

не более 100 мм); А3 — предохранительный зазор (А3 — 25 мм); fr — упругий прогиб груза, мм;

Аб —высота торцового порога полувагона (/гв=90 мм); /сц — база сцепа, м.

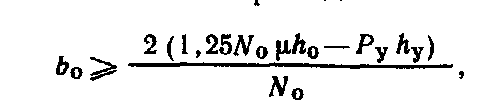

При перевозке длинномерных грузов ширина опор должна быть, проверена на устойчивость

от опрокидывания:

от опрокидывания:где Af0 — нагрузка на опору от силы тяжести груза и вертикальной составляющей усилия в креплении; Ру— удерживающее усилие от упоров; Ау — высота приложения усилия Ру.

230

Таблица 5. ЙП

| Способ погрузки на сцеп с опорой | Значения tg v Для части груза | |

| | средней | концевой |

| На два четырехосных смежных вагона (в том числе с прикрытием концов груза) На один четырехосный вагон | 0,036 | 0,017 0,025 |

Турникетные устройства. Турникетные опоры (турникеты) являются наиболее совершенным видом устройств для перевозки длинномерных грузов на сцепах с опорой груза на два вагона. Турникеты должны обеспечивать свободное движение сцепов по прямым и кривым участкам пути с переломным профилем, в том числе через горбы сортировочных горок. Каждый турникет состоит из нижней части, прикрепляемой к вагону, и верхней, к которой крепят груз. Обе части соединены между собой шкворнем, пятником или другими устройствами.

На грузонесущем вагоне сцепа устанавливают один турникет. Для транспортировки на сцепе длинномерного груза с опорой его на два вагона можно применять два одинаковых или неодинаковых турникета. Турникет типа ЦНИИ МПС (рис. 5.29) обеспечивает поворот и продольное перемещение верхних его частей с грузом относительно нижних на каждом вагоне. Неподвижный турникет обеспечивает только поворот верхней части турникета с грузом на одном вагоне, а подвижной — поворот и продольное перемещение верхней части турникета с грузом относительно нижней на втором вагоне. Ниже приведены параметры турникетов ЦНИИ МПС и ЦНИИС Минтрансстроя:

| | Турникет ЦНИИ МПС | Турникет |

| | Минтрансстроя | |

| Грузоподъемность, т: | | |

| | 42,5 | 55 |

| комплекта из двух турникетов | 85 | ПО |

| Масса, кг: | | |

| | 2820 | 4200 |

| комплекта из двух турникетов | 5640 | 8400 |

| Высота над уровнем пола плат- | | |

| | 455 | 490 |

| Погрузочная ширина верхней ра- | | |

| мы, мм | 2760 | 2760 |

| Погрузочная длина верхней рамы, | | |

| | 1960 | 2066 |

| Предельный угол поворота турни- | | |

| | 5 | 15 |

| Длина нижней рамы турникета, | | |

| | 2780 | 3200 |

231

Крепление нижней части турникетной опоры к вагону рассчитывают порядком, предусмотренным для крепления грузов с учетом массы турникета, определяя при этом продольную инерционную силу:

для неподвижного турникета

для подвижного турникета

где Пф— вес турникетных опор;

^пр — удельная продольная инерционная сила в случае оборудования вагонов несъемными турникетами при массе сцепа брутто 170 т 2100 Н/кН, при массе 44 т —3000 Н/кН веса груза. Промежуточные значения о£р определяются линейной интерполяцией.

Поперечное инерционное

усилие для каждого турникета

усилие для каждого турникетагде а„ — удельная поперечная инерционная сила для скорости 90 км/ч 400 Н/кН и для 100 км/ч —450 Н/кН веса груза.

Силы трения для расчета крепления каждой турникетной опоры от смещения:

в продольном направлении

для неподвижного турникета

для неподвижного турникетав продольном направлении для подвижного турникета

в поперечном направлении

Длинномерный груз на турникетах размещают так, чтобы его общий ЦМ располагался в вертикальной плоскости, проходящей через продольные оси платформ сцепа. Груз крепят к верхним рамам турникетов. При обосновании крепления груза удельная продольная инерционная сила турникетов грузоподъемностью одного комплекта 85 и ПО ф принимается равной соответственно 530 и 480 Н/кН веса груза, а удельные поперечные и вертикальные инерционные силы — согласно требованиям, изложенным в следующем пункте. При проверке габаритности и определении степени негабаритности погрузки расчетная длина груза принимается больше фактической с каждой торцовой стороны на 400 мм, а расчетная высота — на 100 мм.

Длинномерные грузы, уложенные с опорой на два вагона, во время перевозки совершают колебания, частота которых может совпадать с частотой колебаний вагонов. Отсюда возможно рез-

232

кое увеличение амплитуд колебаний (резонанс), разрушение крепления и сдвиг груза. Чтобы избежать этого, определяют частоту колебаний груза (если жесткость на изгиб длинномерного груза, уложенного на две опоры,

менее 90 МН-м2):

менее 90 МН-м2):где Е — модуль упругости материала, из которого изготовлен груз, МПа; /п — момент инерции поперечного сечения пакета груза, м4:

/п = /о п;

/0 — момент инерции поперечного сечения единицы груза относительно горизонтальной оси; з — количество единиц груза; /ср — коэффициент, зависящий от длины груза и расстояния между опорами.

Частоты собственных колебаний груза, Гц, должны находиться в одном из четырех диапазонов:

Платформа (с тележка

ми ЦНИИ-ХЗ) 0—1,6 3,4—9,7 18,7—26,6 55,2—оо

Полувагон (с тележками

ЦНИИ-ХЗ) 0—Кб 3,4—4,7 17,2—21,7 54,3-оо

Допустимая ширина груза. Допускаемую ширину длинномерных грузов, погруженных на одиночный вагон, по условию вписывания в габарит погрузки на кривых участках пути следует определять:

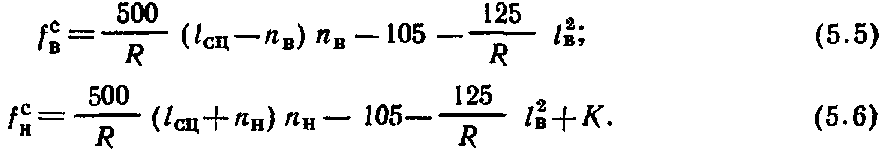

для частей груза, расположенных между пятниковыми (направляющими) сечениями вагона и смещающихся внутрь кривой,

для частей груза, расположенных снаружи пятниковых (направляющих) сечений вагона (за пределами базы вагона или сцепа) и смещающихся наружу кривой

где Вт— ширина габарита погрузки на данной высоте от головки рельса, км; /в, /н — соответственно ограничение ширины груза с учетом его смещения внутрь и наружу кривой, мм.

Значения /в и fHопределяют по таблицам, приведенным в [17], в зависимости от базы вагона /в и расстояний соответственно пв (от рассматриваемой части груза, расположенной в пределах базы вагона, до ближайшего пятникового сечения вагона) и пи(от рассматриваемой части груза, расположенной за пределами базы вагона, до ближайшего пятникового сечения) (рис. 5.30, а). Расстояния для грузов, имеющих одинаковые поперечные размеры по всей длине, рассчитывают:

где L— длина груза, м*

233

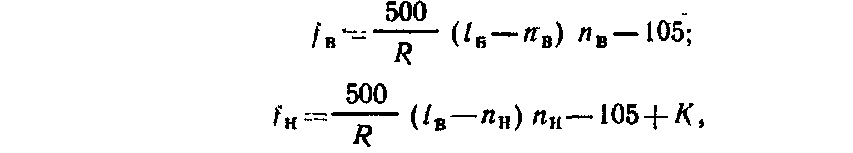

Для параметров, не указанных в этих таблицах, fBи fH определяют:

где 500 — коэффициент;

105 — часть уширения габарита приближения строений и междупутий в расчетной кривой; R— радиус расчетной кривой, м (#=350 м);

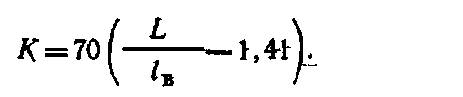

К — дополнительное смещение концевых- сечений груза вследствие перекоса вагона в рельсовой колее с учетом норм содержания путц и подвижного состава, мм; для вагонов на тележках МТ-50

для вагонов на тележках ЦНИИ-ХЗ

В таблице [см. 17] учтено значение К для вагонов на тележках ЦНИИ-ХЗ. В связи с этим при перевозке грузотг тг вагонах с тележками МТ-50 значения fH, приведенные в этой таблице, при необходимости могут быть уменьшены на 15 (ГДв—1»41)и

При опоре груза на два вагона в формулах (5.1) и (5.2) вместо

/я и /н следует принимать ограничения ftи f$.

Для частей груза, расположенных между - пя

Эту формулу применяют, если fB>0. При fB<0 следует применять формулу (5.5).

Для частей груза, расположенных снаружи пятниковых (направляющих) сечений турникетов(за пределами базы сцепа)

234

где f— смещение грузонесущего вагона, принимаемое в зависимости от его базы /в*

| ^ в (^сц)» м... | д | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| J, MM . . . | 23 | 29 | 36 | 43 | 52 | 61 | 67 | 81 | 92 | 103 | 116 | 130 |

М'сц)»м··· 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 f, мм... 23 29 36 43 52 61 67 81 92 103 116 130

| | | | | | | | | * - ^vvvim |

| 'в ('сц)» м* · · | 20 | 21 | 22 | 23 24 25 | 26 | 27 | 28 | 29 30 |

| /, мм... | 144 | 158 | 174 | 190 203 225 | 241 | 261 | 282 | 301 324 |

Lb ('cub м... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 /, мм... 144 158 174 190 203 225 241 261 282 301 324

Значения fBи fH определяют соответственно по таблицам [17] в зависимости от базы сцепа /сц и расстояний пв и пн. Если fBи fHотрицательны, их не учитывают, и груз имеет ширину габарита погрузки.

Для грузов с одинаковыми поперечными размерами по всей длине пви лн определяют по формулам (5.3) и (5.4), в которых вместо Uпринимается /Сц. Для параметров, не указанных в таблицах, ограничения следует определять:

Фактическая ширина погруженного на открытый подвижной состав габаритного груза должна быть не меньше или равна расчетной. При несимметричном расположении груза относительно продольной оси подвижного состава, на который он погружен, поперечные размеры груза, отсчитываемые от вертикальной плоскости, проходящей через эту ось вагона, с каждой стороны должны быть не больше 0,5 Въи 0,5 вЗ.

В случае перевозки длинномерного груза на сцепах с опорой на два полувагона допустимая ширина груза определяется:

с учетом смещения конца груза наружу кривой

с учетом смещения середины груза внутрь кривой

где Впв — расстояние между внутренними стенками полувагона в поперечной вертикальной плоскости, проходящей через конец груза, мм; 5дп — ширина дверного проема, мм; дЗВ — смещение конца груза, мм:

6дП — смещение средней части груза в плоскости дверного проема, мм:

/мв — расстояние между наружными плоскостями внутренних торцовых дверей сцепленных полувагонов (для четырехосных полувагонов 1750 мм).

235

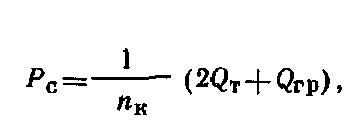

Поперечная устойчивость сцепа при перевозке длинномерного груза с опорой на два вагона проверяется, если общий ЦМ грузо-несущих вагонов и груза находится на расстоянии более 2300 мм от уровня верха головок рельсов или наветренная поверхность груза и вагона превышает 80 м2. Поперечная устойчивость груженого вагону сцепа обеспечивается удовлетворением неравенства (Рц+Рв)Рс^0,5.

Если грузонесущие вагоны сцепа одного типа, осности и грузоподъемности, их тележки или колесные пары нагружены равномерно, Рс ВЫЧИСЛЯЮТ

где «к — число колес грузонесущих вагонов; Q-г — вес тары вагона, кН.

При поперечном смещении ЦМ груза от вертикальной плоскости, в которой лежит продольная ось вагона,

где Ь — поперечное смещение ЦМ груза от вертикальной плоскости, в

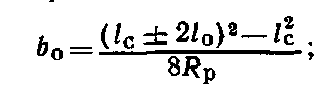

которой лежит продольная ось вагона (не более 0,1 м); 6о —дополнительное поперечное смещение ЦМ груза на сцепе при прохождении

кривых, м:

кривых, м:знак «+» принимается при смещении опор наружу сцепа от середины грузонесущих вагонов, знак «—»— при смещении опор внутрь сцепа;

/о —расстояние от опоры до середины грузонесущего вагона, м;

/с — расстояние между серединами грузонесущих вагонов сцепа, м; Rp— расчетный радиус кривой (/?р = 630 м при максимальной скорости движения поездов 80 км/ч; /?Р = 840 м. при 90 км/ч, Яр=' = 1000 м при 100 км/ч);

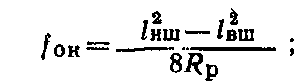

S — половина расстояния между кругами катания колесной пары (5 = 0,79 м); /ок — увеличение ширины опорного контура вагоно® сцепа при прохождении кривых расчетного радиуса:

/Нш, /вш — расстояние соответственно между осями шкворней наружных и внутренних тележек сцепа, м.

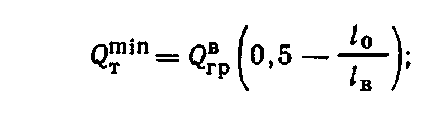

Если грузонесущие вагоны сцепа разного типа и грузоподъемности, а их тележки или колесные пары нагружены неравномерно, Рс вычисляют для каждого грузонесущего вагона:

где Q™ln— меньшая нагрузка на колесную пару или тележку вагона, кН:

Q*p — вес груза,

передаваемый на каждый вагон сцепа, кН.

передаваемый на каждый вагон сцепа, кН.При поперечном смещении ЦМ груза от вертикальной плоскости, в которой лежит продольная ось вагона,

где я£—число

колес тележки (колесной пары).

колес тележки (колесной пары).В этом случае отношение (Р +Рв)/Рс определяется также для каждого грузонесущего вагона сцепа:

где q— коэффициент, учитывающий увеличение ширины опорного контура вагонов сцепа и смещение ЦМ длинномерного груза при прохождении кривых участков пути, кЗ·м.

Значения коэффициента qравны для полувагона: четырехосного — 1,1 кН-м, шестиосного — 1,5 кН-м; платформ: двухосной — 0,6 кН-м, четырехосной — 1,0 кН-м.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Материалы XXVII съезда КПСС. М.; Политиздат, 1986. 352 с.

А гр о скин А. А. Химия и технология угля. М.: Недра, 1969. 310 с.

Андропов Л. П. Грузоведение и стивидорные операции. М.: Транспорт, 1975. 375 с.

Антонов В. В., Рудии Г. М., Свеженцева Е. И. К вопросу испытания транспортной тары при строповке // Научные проблемы создания

прогрессивных видов тары: Сб. иауч. тр. / НИИМС. є980. Вып. XVII. С. 121—132.

Ахилл о В. X. Грузоведение. Л.-М.: Водн. траисп., 1954. 396 е.

Белинская Л. Н., Сенько Г. А. Грузоведение и складское дело на морском транспорте. М: Транспорт, 1982. 240 с.

Белосельский Б. С, Соляков В. К. Энергетическое топливо. М.: Энергия, 1980. 168 с.

Беля нии Б. В., Эрик В. Я. Технический анализ нефтепродуктов и газа. М.-Л.: Химия, 1970. 170 с.

Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов при их транспортировке и хранении / Ф. Ф. Абузова, Н. С. Бронштейн, В, Ф. Новоселов и др. М.: Недра, 1981. 248 с.

Бритова И. В., Солицева Л. В. Унификация размеров транспортной тары // Научные проблемы создания прогрессивных видов тары: Сб. науч. тр. / НИИМС. 1980. Вып. XVII. С. 80—87.

Бункина Н. А. Химические источники электроэнергии: Коррозия: Учеб. пособие. М.: Изд-во МАИ, 1982. 81 с.

237

Волкова Т. И. Товароведение металлов, металлических изделий и руд. М.: Металлургия, 1973. 27 с.

Д анил евски й В. А. Картонная и бумажная тара. М.: Лесн. пром-сть, 1979. 215 с.

Егоров В. Л. Основы обогащения руд. М.: Недра, 1980. 215 с.

Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы. М.: Экономика, 1987. 151 с.

Житков А. В. Оборудование складов лесоматериалов. М.: Лесн. пром-сть, 1965. 558 с.

Инструкция по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах CGGP колеи 1520 мм / МПС СССР. М.: Транспорт, 1985. 126- с.

Корначев А. И. Использование аппроксимации экспериментальных динамических характеристик амортизационных материалов для расчета прокладок // Экономические и научно-технические проблемы производства и использования тары: Сб. науч. тр. / НИИМС. 1981. Выл. XVIII. С. 97—105.

Коробцов В. И. Морская перевозка насыпных грузов. М.: Транспорт, 1977. 184 с.

Методические указания по определению экономической эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений на железнодорожном транспорте / МПС СССР. М.: Транспорт, 1980. 132 с.

Нормы для расчетов на прочность и проектирование механической части новых и модернизированных вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) / МПС СССР. М.: Транспорт, 1972. 180 с.

Обеспечение сохранности грузов при железнодорожных перевозках: Справочник / Под ред. В. К. Бешкето, Ю. А. Носкова. М.: Транспорт, 1982. 238 jo.

Р л а д и с Ц. Б., Ш е с ф а к о в Ю. К. Определение веса материалов без применения на складах весоизмерительных приборов. М., 1968. 61 с.

Полевой А. П. Объем и вес грузов, перевозимых морем. <М.: Мор. трансп., 1958. 2Ы с.

Р о л я с и н Ю. Н. Методика расчета толщины термоусадочной пленки, применяемой для скрепления пакетов грузов // Экономические и тарно-тех-нические проблемы производства и использования тары: Сб. науч. тр. / НИИМС 1981. Вып. XVIII. С. 41—46.

Портя нко А, А. Консервация и упаковка изделий машиностроения. М.: Машиностроение, 1972. 166 с.

Правила перевозок грузов. Ч. 1 / МПС ОООР. М.: Транспорт, 1985. 384 е.

Правила перевозок грузов. Ч. 2 / МПС OGCP. М.: Транспорт, 1976. 190 с.

С е й д е м е й с ф е с Г. В., Савчук О. М., Мороз И. К. Допускаемые распорные нагрузки на элементы боковых стен четырехосного полувагона // Тр. ДИИТа. 1974. Вып. 153. С. 28—33.

30; Сборник норм естественной убыли продукции производственного назначения и товаров народного потребления при перевозках и хранении / Госснаб СССР. М., 1984. 182 с.

Технические условия погрузки и крепления грузов / МПС СССР. М.: Транспорт, 1988. 408 с.

Ч е с в о ф к и н Г. П., Молчанов В. Ф. Химическое сопротивление и защита металлов от коррозии. М., 1981. В надзаг.: Моск. ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов автомоб. пром-сти.

80 с.

Щ е с б а к о в А. 3. Транспорт и хранение высоковязких нефтепродуктов с подогревом. М.: Недра, 1981. 220 с.

Энергетическое топливо ООСР: Справочник / И. И. Матвеева, Н. В. Новицкий, В. С. Вдовченко и др. М.: Энергия, 1979. 126 с.

Эффективность капитальных вложений: Сборник утвержденных методик. М.: Экономика, 1983. 128 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ... 3

Глава 1. Обобщенная транспортная характеристика, классификация и

свойства грузов 5

_1ЛЛонятие TpaHcnopTHoft_jcaj)aj<^^ к>яср.ификяни/я грузов 5

1.2/Факторы, определяю1Щ1есвойства вГкач"ество грузов . . ... .11

1,3!_Фиаико-химические свойства_^_ З

1 .^Объемно^массовые характеристики 26

Г^Тв7^р)Тара и упаковочные материалы 29

Назначение н классификация тары 29

Основные направления улучшения использования транспортной тары

и тарных материалов 32

Основные принципы расчета прочности транспортной тары . 38

Упаковочные материалы 43

Глава 3. Транспортные характеристики грузов и их влияние на орга

низацию перевозок 48

Твердое топливо 48

Нефть и нефтепродукты 62

Руды и рудные концентраты 73

Минерально-строительные материалы 84

Лесоматериалы 89

Химические грузы 94

Продукция металлургической и машиностроительной промышленности ЮЗ

Зерно и продукты его переработки П1

Прочие грузы Р 4

Глава 4. Обеспечение сохранности грузов при перевозках . .118

Народнохозяйственное значение сохранности перевозимых грузов . .118

Причины и определение количественной утраты сыпучих грузов при перевозке 121

Теоретические основы расчета прочности уплотнительных паст и защитных пленок , 129

Определение норм естественной убыли грузов 134

Обеспечение сохранности сыпучих грузов 139

Обеспечение сохранности наливных грузов 149

Обеспечение сохранности штучных грузов 155

Обеспечение сохранности зерновых грузов 164

Организационные меры борьбы с потерями и утратой грузов . . 168

4.10. Экономическая эффективность мероприятий по предупреждению по

терь грузов при перевозке 172

Глава 5. Размещение и крепление грузов в вагонах 178

5.є. Силы, действующие «а груз при перевозке I'8

Динамика грузов при маневровых соударениях вагонов .... 189

Методика определения способов размещения и крепления грузов . , 204

Особенности размещения и крепления длинномерных грузов на сцепах вагонов 228

Список литературы 237

239

Производственное издание

Смехов Анатолий Алексеевич, Рудых Сергей Семенович, Демянкова Татьяна Викторовна, Малое Арнольд Дмитриевич, Островский Анатолий Михайлович

ГРУЗОВЕДЕНИЕ, СОХРАННОСТЬ И КРЕПЛЕНИЕ ГРУЗОВ

Переплет художника А. В. Смирнова Технический редактор ЛЯ. И. Ройтман Корректор-вычитчик Я. М. Лукина Корректор Л. А. Шарапова

ИБ № 5202

Сдано в набор 16.12.88. Подписано в печать 07.07.89. Т-01472

Формат 60Ч887йв Бум. офс. № 2. Гарнитура литературная. Офсетная печать.

Усл. леч. л. 14,7 Усл. кр.-отт. 14.7 Уч.-изд. л. 16,50 Тираж 15 000 экз.

Зак. 1782 Цена I р. 30 к. Изд. № 1-3-1/4-2 № 3955

Ордена «Знак Почета> издательство «ТРАНСПОРТ», 103064, Москва, Басманный туп., 6а

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома

при Государственном комитете СССР

по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

129041, Москва, Б. Переяславская, 46

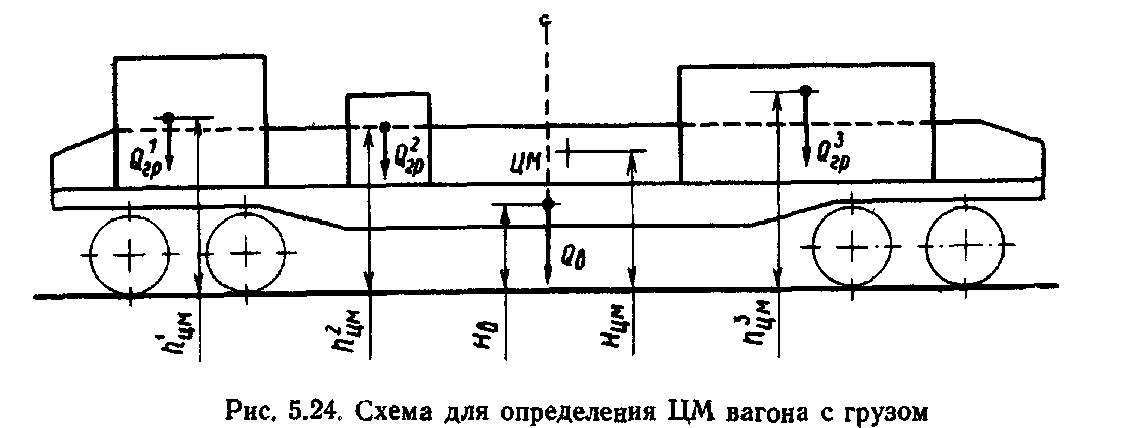

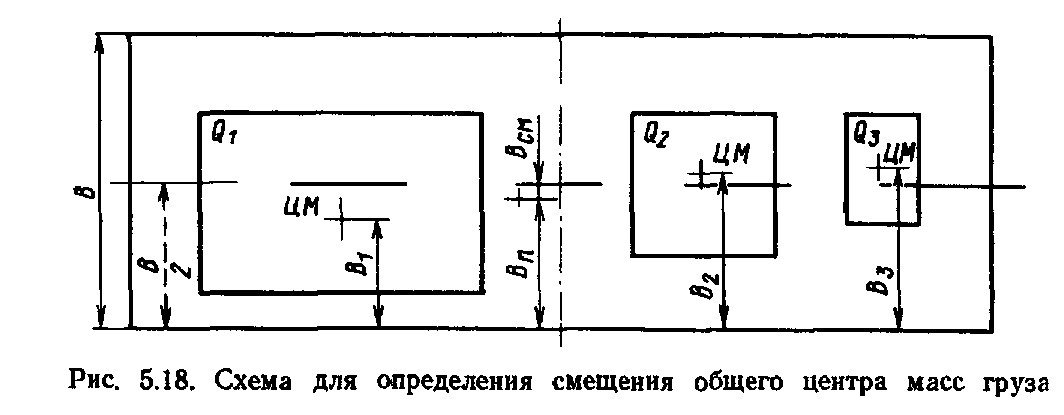

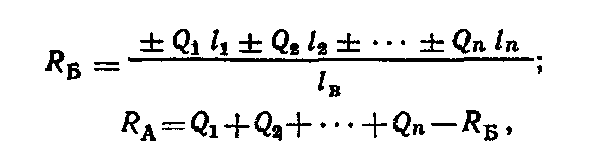

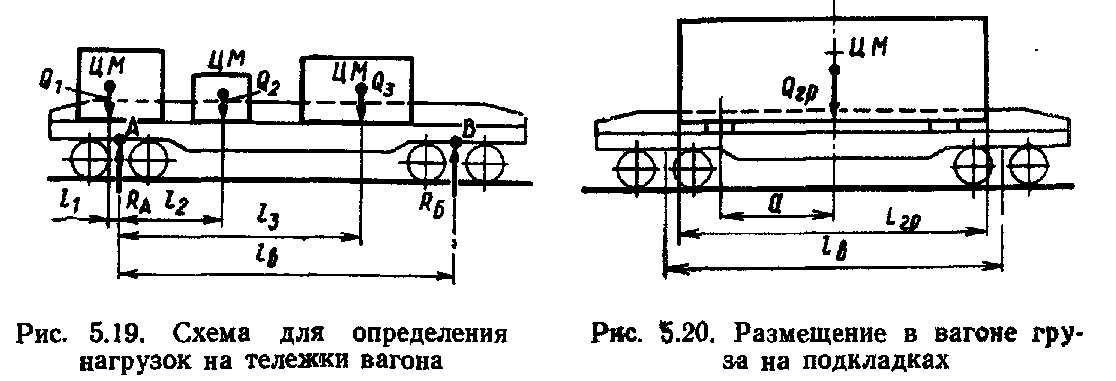

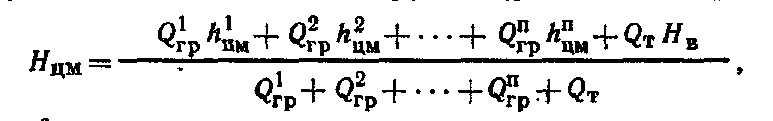

общего ЦМ вагона с грузом (рис. 5.24) определяют

общего ЦМ вагона с грузом (рис. 5.24) определяют