Хирургические болезни Вопросы 2го уровня Острый тромбоз геморроидальных вен клиника, диагностика. Ответ

Скачать 335.53 Kb. Скачать 335.53 Kb.

|

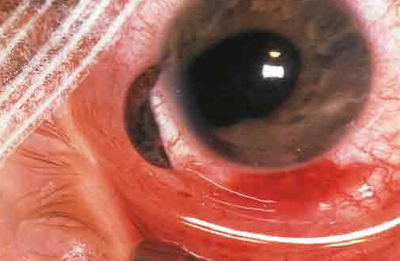

Диагностика катарактыВыявление катаракты проводится офтальмологом на основании целого ряда стандартных и дополнительных обследований. Рутинное офтальмологическое обследование при подозрении на катаракту включает визометрию (проверку остроты зрения), периметрию (определение полей зрения), цветовое тестирование, тонометрию (измерение внутриглазного давления), биомикроскопию (исследование глазного яблока при помощи щелевой лампы), офтальмоскопию (изучение глазного дна). В совокупности стандартное офтальмологическое обследование позволяет выявить такие признаки катаракты, как снижение остроты зрения, нарушение цветовосприятия; исследовать структуру хрусталика, оценить локализацию и величину помутнения, обнаружить дислокацию хрусталика и т. д. При невозможности осмотра глазного дна, при выраженном помутнении хрусталика, прибегают к исследованию энтопических феноменов (механофосфен и феномена аутоофтальмоскопии), позволяющих судить о состоянии нейрорецепторного аппарата сетчатки. К специальным методам обследования при катаракте относят рефрактометрию, офтальмометрию, УЗ-сканирование глаза в А- и В- режиме, ультразвуковую биомикроскопию и др. Дополнительные методы позволяют хирургу-офтальмологу рассчитать силу интраокулярной линзы (искусственного хрусталика), определиться с оптимальной операционной методикой. Для оценки функционального состояния сетчатки, зрительного нерва и центральных отделов зрительного анализатора при катаракте проводятся электрофизиологические исследования: электроокулография (ЭОГ), электроретинография (ЭРГ), регистрация зрительных вызванных потенциалов (ЗВП). 3. Травмы глаза классификация, клиника, диагностика По степени тяжести травмы могут быть легкие (не приводят к снижению функций органа зрения), средней тяжести (снижение функций носит временный характер), тяжелые (стойкое снижение функций глаза), особо тяжелые (не исключена потеря глаза). По глубине поражения выделяют непроникающие (экстраокулярные инородные тела, эрозии, ожоги, контузии) и проникающие (нарушена целостность фиброзной оболочки глаза на всю её толщину). Травмы глазницы имеют различные проявления: боли, почти сразу возникает диплопия. При переломах возможен экзофтальм или энофтальм, подкожная эмфизема, отек и гематомы век, ограничение движений глаза, птоз (опущение века). Возможны раны мягких тканей, закрытые и открытые переломы. Часто сочетаются с травмами глазного яблока. Контузии глазницы – тупые травмы, при которых не нарушена целостность тканей. Жалобы на боли, ограничение подвижности, образование гематомы, покраснение. Острота зрения снижается, т.к. происходит повреждение глазного яблока. При ранении мягких тканей глазницы могут повреждаться близлежащие органы – слезная железа, наружные мышцы глаза. Травмы глазного яблока имеют различные механизмы возникновения и разную клиническую картину. Могут быть тупые (контузии), непроникающие и проникающие травмы. Раны век бывают не сквозные и сквозные; без повреждения и с повреждением свободного края века; рваные, колотые или резаные. При сквозных повреждается веко на всю толщину (кожа, мышцы и хрящ). Контузии бывают прямые (при непосредственном воздействии на глазное яблоко) и непрямыми (вследствие сотрясения головы или туловища). В зависимости от силы удара, эластичности тканей глаза и наличия сопутствующей патологии, оболочки могут надрываться или разрываться. Пациента беспокоят боли, тошнота, головокружение, покраснение глаза, снижение зрения, туман перед глазами, плавающие помутнения. При объективном осмотре может быть отек роговицы, кровоизлияние в переднюю камеру (гифема), частичный или полный отрыв радужки, паралич сфинктера зрачка (неправильная форма зрачка, отсутствие реакции на свет), кольцо Фоссиуса на передней капсуле хрусталика (отпечаток пигментной каймы радужки),парез или паралич цилиарной мышцы (нарушена аккомодация), травматическая катаракта, вывихи и подвывихи зрачка, кровоизлияния в хориоидею, на сетчатке – берлиновское помутнение и/или кровоизлияния, её разрывы, отслойка (может произойти в отдаленные сроки). Непроникающие ранения бывают с наличием или отсутствием инородных тел. При этом не нарушена целостность наружной оболочки (роговицы, склеры) на всю толщину. Самые распространенные травмы – инородные тела роговицы. Возникают при несоблюдении техники безопасности и работе без защитных очков. Часто встречаются инородные тела после работы с болгаркой и в ветреную погоду. Появляются ощущение инородного тела, слезотечение, светобоязнь, невозможность открыть глаз. При объективном обследовании видны инородные тела век, роговицы или конъюнктивы, поверхностная и глубокая инъекция глазного яблока.  Непроникающее ранение глаза Признаки проникающих ранений: сквозная рана в роговице или склере, отверстие в радужке, фильтрация влаги передней камеры, выпадение внутренних оболочек глаза или стекловидного тела, наличие внутриглазного инородного тела. Также косвенными признаками являются мелкая или глубокая передняя камера, неправильная форма зрачка, отрыв радужки, гипотония глаза, гемофтальм и др.  Проникающее ранение с выпадением радужки и цилиарного тела Самое тяжелое осложнение проникающих ранений – эндофтальмит – воспаление стекловидного тела гнойного характера, 60-80 процентов случаев приводят к слепоте. Наблюдается общее недомогание, лихорадка, глаз гипотоничен, веки и конъюнктива отечны и гиперемированы, за хрусталиком – абсцесс стекловидного тела желто-серого цвета.  Эндофтальмит Панофтальмит во всех случаях приводит к слепоте и опасен для жизни больного. Это воспаление всех оболочек глаза, быстро переходит на орбиту и воспалительный процесс может растпространяться на головной мозг. Инфекция проникает в момент травмы или уже после неё. Самым распространенным возбудителем является стафилококк. Сначала возникает гнойный иридоциклит, затем формируется абсцесс стекловидного тела, потом в процесс вовлекается сетчатка, сосудистая и фиброзная оболочки глаза. В передней камере гной, за ней ничего не просматривается, роговица и веки отечны, появляется экзофтальм. Симпатическая офтальмия – вялотекущее воспаление негнойного характера на непораженном глазе при проникающем ранении второго глаза. Чаще развивается через 1-2 месяца после травмы. Протекает в виде иридоциклита или нейроретинита. Первые признаки – незначительная инъекция сосудов конъюнктивы, небольшая болезненность, светобоязнь. Затем появляются симптомы иридоциклита, гипертензия сменяется гипотонией, а затем субатрофией глаза. Ожоги глаз бывают термические (действие высоких или низких температур), химические (щелочи и кислоты), термохимические, лучевые. По глубине поражения выделяют 4 стадии: 1. Гиперемия кожи и конъюнктивы, наличие поверхностной эрозии роговицы. 2. Пузыри на коже век, пленки на конъюнктиве, полупрозрачное помутнение стромы роговицы. 3. Некроз кожи, конъюнктивы, роговица имеет вид «матового стекла». 4. Некроз кожи, конъюнктивы, роговица в виде «фарфоровой пластинки». Пациентов беспокоят сильные боли, слезотечение, светобоязнь, невозможность открыть глаза, снижение остроты зрения. Диагностика Обследование проводится очень тщательно, чтобы правильно поставить диагноз и назначить лечение. С любой травмой глаза необходимо немедленно обратиться к офтальмологу, чтобы не пропустить тяжелой патологии и предупредить развитие осложнений. - внешний осмотр – зачастую заметны повреждения в виде ран, кровотечений, инородных тел. Возможен отек, гематомы век, экзофтальм или энофтальм - определение остроты зрения – при многих травмах снижена из-за отсутствия полной прозрачности оптических сред глаза - периметрия - определение чувствительности роговицы (при многих травмах и ожогах снижена) - определение внутриглазного давления – возможна как гипертензия, так и гипотензия - осмотр в проходящем свете – видны инородные тела или повреждения, связанные с травмой (помутнения хрусталика и/или стекловидного тела и др.) - обязательно проводят выворот верхнего века, в некоторых случаях двойной, чтобы не пропустить находящиеся на слизистой инородные тела - биомикроскопия – должна проводиться очень тщательно, обязательно с окрашиванием роговицы флуоросцеином - гониоскопия проводится для осмотра угла передней камеры и диагностики повреждений цилиарного тела и радужки - офтальмоскопия прямая и непрямая, а также при помощи линзы Гольдмана помогает определить такую патологию, как контузия сетчатки, внутриглазные инородные тела, отслойка сетчатки - рентгенография орбиты и черепа в двух проекциях - рентгенография с использованием протеза Балтина-Комберга для определения местонахождения внутриглазного инородного тела. Для этого на обезболенном глазу располагают протез точно в точки 3, 6, 9, 12 часов. Делают снимок, а затем его наносят на специальные таблицы - компьютерная томография орбиты и глаза для определения наличия рентгеннегативных инородных тел - УЗИ глаза помогает определить состояние внутренних оболочек и сред глаза, а также месторасположение и количество инородных тел - флуоресцентная ангиография показана для выявления участков, которые необходимо отграничить при помощи лазерной коагуляции сетчатки. Возможно проведение только при прозрачных средах глаза - общеклинические анализы крови, мочи, сахар, кровь на RW, ВИЧ-инфекцию, HBs-антиген - консультации травматолога, нейрохирурга, терапевта при необходимости. 4.ОЖОГИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ Ожоги глаз возникают в результате воздействия на глаз химических либо физических факторов. Химические факторы включают в себя кислоты, щелочи и прочие активные вещества. Среди физических факторов выделяют ожоги лучистой энергией и тепловой. Термические ожоги развиваются при попадании в глаз раскаленного металла, горячей жидкости, реже — пламени. По локализации выделяют ожоги век, конъюнктивы, роговицы. Клиника ( признаки ) ожога глаза Жалобы на боли в пораженном глазу, светобоязнь, снижение зрения. Объктивно отмечается спазм век, отек кожи век и конъюнктивы. По классификации Б. Л. Поляка, по глубине поражения выделяют четыре степени ожога глаз: I степень ожога глаз — гиперемия конъюнктивы, кожи век. На роговице появляются легкие помутнения вследствие отека. Основным критерием является их бесследное исчезновение. II степень ожога глаз — имеется отек и поверхностный некроз конъюнктивы. Роговица становится серовато-мутной, поверхность ее неровная. Кроме этого, поражаются поверхностные слои кожи век и стромы роговицы. III степень ожога глаз — проявляется некрозом не только конъюнктивы, но и подлежащей ткани — хряща, века, склеры. Некротизирован-ная конъюнктива имеет вид серовато-белого или желтоватого струпа, поверхность ее матовая. Роговица также некротизирована, мутная, поверхность сухая. После отторжения струпа дефекты конъюнктивы и роговицы заполняются рубцами. IV степень ожога глаз — помимо конъюнктивы некрозу подвергается и склера. Роговая оболочка поражается на всю глубину и имеет вид непрозрачной фарфорово-белой пластинки. Эти изменения относятся к группе очень тяжелых или особо тяжелых ожогов. Травматология Вопросы 2-го уровня 1. .Компрессионные переломы тел поясничных позвонков. Классификация. Перечислите основные клинические симптомы. Перечислите основные методы диагностики. Перечислите основные методы лечения. Классификация: А. краевой перелом. Повреждение тазовых костей не участвующих в образовании тазового кольца: переломы остей, седалищных бугров, копчика, поперечный перелом крестца ниже крестцово – подвздошного сочленения, перелом подвздошной кости. Б. перелом тазового кольца без нарушения его непрерывности. Повреждение костей, образующих тазовое кольцо. Прочность тазового кольца снижается, но опорность сохраняется. 1) одно – или двусторонний перелом одной и той же ветви лобковой кости; 2) одно – или двусторонний перелом седалищных костей; 3) перелом одной из ветвей лобковой кости с одной стороны и седалищной кости с другой. В. Повреждения с нарушением непрерывности тазового кольца. Нарушается опорность таза. 1) вертикальный перелом крестца или перелом боковой массы крестца; 2) разрыв крестцово – подвздошного сочленения; 3) вертикальный перелом подвздошной кости; 4) перелом обеих ветвей лобковой кости с одной или с двух сторон; 5) перелом лобковой и седалищной костей с одной или с обеих сторон (перелом типа «бабочки»); 6) разрыв симфиза. Г. Повреждение с одновременным нарушением непрерывности переднего и заднего полуколец (типа Мальгеня). Д. перелом вертлужной впадины. 2. Пневмоторакс. Классификация. Перечислите основные клинические симптомы. Перечислите методы диагностики. Перечислите основные принципы лечения. Классификация: открытый, закрытый, клапанный. Боль на стороне повреждения, одышка, тахикардия, отставание в акте дыхания грудной клетки на стороне повреждения, эмфизема мягких тканей, пальпаторно усиление боли в зоне повреждения, тимпанит при перкуссии на стороне поражения, ослабление или отсутствие дыхания при аускультации. У больного вынужденное положение. Диагностика: рентгенография в 2х проекциях. Лечение: плевральная пункция с диагностической и лечебной целью. Оперативное лечение проводится в следующих случаях: открытый пневмоторакс, напряженный клапанный пневмоторакс, не купирующийся методом активной аспирации, наличие обширного повреждения легкого. 3. Классификация повреждений проксимального отдела бедра. Медиальные переломы шейки бедра: Перечислите основные клинические симптомы. Перечислите методы диагностики. Перечислите основные принципы лечения. Классификация: переломы: капитальные, субкапитальные, трансцервикальные, базальные, вертельные. Боль в паховой области, наружная ротация ноги (симптом выявляется по положению стопы, когда она всем своим наружным краем лежит на горизонтальной плоскости и по положению соответствующего коленного сустава), внутренняя ротация ноги (отсутствие активной внутренней ротации ноги), болезненность при осевой нагрузке на большой вертел, укорочение абсолютной длины конечности, симптом Гирголава (усиление пульсации бедренной артерии под паховой связкой). Диагностика: рентгенография в 2х проекциях. Лечение: лицам пожилого и старческого возраста показано эндопротезирование тазобедренного сустава в экстренном порядке. Лицам молодого возраста проводится блокирующий интрамедуллярный остеосинтез. 4. Перелом лучевой кости в типичном месте. Перечислите основные клинические симптомы. Перечислите методы диагностики. Перечислите основные принципы лечения. Перелом лучевой кости в типичном месте это перелом на 2 – 3 см проксимальнее суставной поверхности. Линия перелома проходит в поперечном или косопоперечном направлении. При наружном осмотре определяется вилкообразная или штыкообразная деформация. Пальпация резко болезненна. Осевая нагрузка вызывает усиление болей. Движения в лучезапястном суставе ограничены и болезненны. Диагностика: рентгенография в 2х проекциях. Лечение: при переломах без смещения фиксация гипсовой лонгетой от основания пальцев до верхней трети предплечья. Если смещение имеется проводят ручную репозицию под местной анестезией. Если репозиция не удалась, то проводится оперативное лечение |