Воспаление. И. И. Мечников первым показал, что воспаление важнейшая приспособительная реакция организма. Позже стало понятно значение в воспалении реактивности и аллергических реакций. Была раскрыта сущность феномена Артюса

Скачать 0.55 Mb. Скачать 0.55 Mb.

|

|

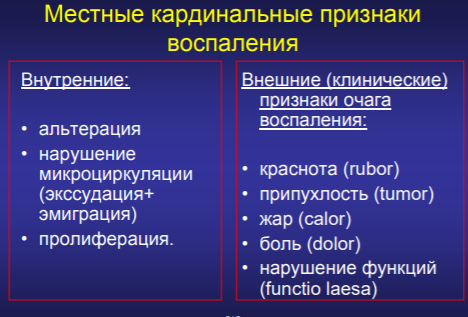

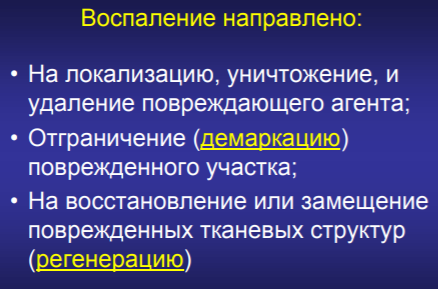

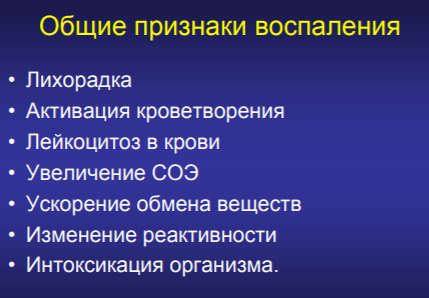

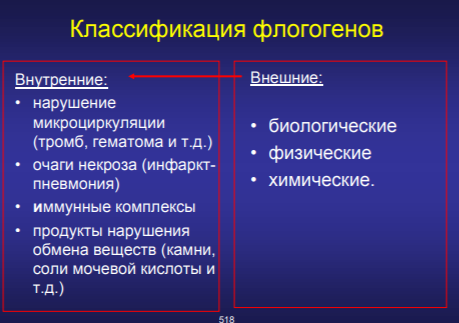

1. Воспаление - комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение, вызванная действием различного рода агентов. Это биологический и один из ключевых общепатологических процессов, целесообразность которого определяется защитно-приспособительной функцией, направленной на ликвидацию повреждающего агента и восстановление поврежденной ткани. Для обозначения воспаления в большинстве случаев к названию органа или ткани присоединяют окончание «ит» (itis - в латинской транскрипции). Так, воспаление миокарда обозначается как миокардит, плевры - плеврит, воспаление печени - гепатит, мышечной ткани - миозит и т.п. Вместе с тем воспаление некоторых органов носит название, отражающее старые традиции - воспаление зева называют ангиной, воспаление легких - пневмонией, воспаление полостей - эмпиемой и др. И.И. Мечников первым показал, что воспаление - важнейшая приспособительная реакция организма. Позже стало понятно значение в воспалении реактивности и аллергических реакций. Была раскрыта сущность феномена Артюса, а К. Пирке в 1907 г. предложил использовать эту гиперергическую реакцию в качестве диагностического теста. Р. Ресле в 1914 г. показал, что в основе подобных реакций лежит экссудативное воспаление и назвал его гиперергическим Если же подходить к воспалению с позиций видовой целесообразности, то воспаление, безусловно, совершенная защитно-приспособительная реакция, направленная на сохранение жизни человека как представителя биологического вида. Вместе с тем и до настоящего времени не все механизмы развития воспаления изучены окончательно. Биологический смысл воспаления заключается в отграничении и ликвидации очага повреждения и вызвавших его патогенных факторов, а также в репарации поврежденных тканей. Тот же биологический смысл имеют реакции иммунитета, так как конечный результат и воспаления, и иммунитета направлен на избавление организма от патогенных раздражителей. Поэтому между воспалением и иммунитетом существует как прямая, так и обратная связь. И воспаление, и иммунитет направлены на очищение организма от чужеродного фактора или измененного своего (некротизированные собственные ткани, иммунные комплексы, токсичные продукты азотистого обмена и т. п.) с последующим отторжением повреждающего фактора и ликвидацией последствий повреждения. Кроме того, при воспалении происходит высвобождение антигенных структур повреждающего агента или поврежденных тканей, что приводит к зарождению иммунных реакций. В то же время сами иммунные реакции реализуются через воспаление, а от выраженности иммунного ответа зависит судьба воспалительной реакции. Когда иммунные средства защиты от внешних или внутренних воздействий эффективны, воспаление может вообще не развиться. При возникновении реакций гиперчувствительности воспаление служит их морфологическим проявлением. Если причиной и началом воспаления является реакция иммунной системы, то развивается иммунное воспаление. Характер воспаления в значительной степени зависит от особенностей иммунитета или степени иммунного дефицита. Например, у животных, имеющих дефекты T-лимфоцитов (так называемые nude-мыши), практически нет ограничительной воспалительной реакции на воздействие гноеродных микроорганизмов, и животные погибают от сепсиса. Аналогичная реакция происходит у людей с врожденным иммунодефицитом. Взаимоотношения между воспалением и специфическими реакциями иммунной системы сложны. Так, при активации системы фагоцитирующих мононуклеаров (макрофагов) происходит формирование вокруг очага воспаления более мощной соединительнотканной капсулы в более ранние сроки. В то же время угнетение функций системы макрофагов способствует увеличению зоны некроза и нагноения, меньшей выраженности соединительнотканной ограничительной капсулы. Использование лекарственных препаратов, стимулирующих клеточный иммунитет, ведет к более быстрому заживлению гнойных ран. При воспалении возникают сложные взаимодействия иммунной и нейроэндокринной систем. Их участие в этом процессе подтверждается наличием на клеточных мембранах иммунокомпетентных клеток и лейкоцитов адренергических рецепторов, разнонаправленное действие на воспаление симпатической и парасимпатической нервной системы, регулирующее влияние гипоталамуса на иммунитет. Воспаление также зависит от реактивности организма, не отделимой от иммунитета. Воспалительная реакция в различные периоды жизни человека имеет особенности. Так, с рождения до окончания пубертатного периода происходит формирование иммунной системы, еще нет баланса регулирующих систем организма, прежде всего иммунной, эндокринной, нервной, поэтому недостаточно выражены отграничение воспалительного очага и репарация поврежденной ткани. Это объясняет склонность к генерализации воспалительного и инфекционного процессов у детей. В пожилом возрасте возникает сходная воспалительная реакция из-за снижения иммунной защиты организма. На характер воспаления также влияет наследственность, особенно лейкоцит-ассоциированные антигены (HLA - human leukocytes antigenes) главного комплекса гистосовместимости. Таким образом, сможет ли воспаление выполнить свое назначение как защитно-приспособительная реакция или оно окажется губительным для больного, зависит от многих особенностей организма, но прежде всего от его реактивности, которая в свою очередь обусловлена многими другими факторами, наследственными и приобретенными, на протяжении жизни. Этиология воспаления Воспаление может быть вызвано многими биологическими, физическими и химическими факторами, от которых в значительной степени зависят характер и особенности воспаления. Эти факторы могут быть как экзогенными, так и эндогенными. К биологическим факторам следует отнести чрезвычайно широкий спектр различных возбудителей, начиная от вирусов и вплоть до животных-паразитов. Воспаление вызывают также циркулирующие в крови антитела и иммунные комплексы, при этом чужеродный антиген не обязательно должен быть инфекционной природы. Оно развивается и вокруг некротизированных тканей. Среди физических причин воспаления наибольшее значение имеют лучевая и электрическая энергия, высокие и низкие температуры, вызывающие либо ожог тканей, либо их отморожение. Воспаление является обязательным компонентом различных травм. Химическими факторами воспаления могут быть различные химические вещества, токсины и яды, в том числе образующиеся и в самом организме, например, при уремии (азотемии). Особенности воспаления существенно зависят и от структурно-функциональных особенностей органов и тканей. Таким образом, характер воспаления определяется сочетанием его причины, реактивности организма, в определенной степени зависящей от возраста и пола человека, а также структурно-функциональными особенностями тех органов или тканей, в которых оно развивается.          2. Воспаление - это сложный комплексный процесс, состоящий из трех взаимосвязанных реакций: альтерации (повреждения), экссудации и пролиферации, и в этом его уникальность как общепатологического явления. Лишь сочетание этих трех реакций позволяет говорить о воспалении. Если развивается только повреждение без экссудации и пролиферации, то это - некроз; экссудация без альтерации и пролиферации означает отек тканей; при пролиферации клеток без альтерации и экссудации, скорее всего, речь идет об опухолевом процессе. Воспаление как типовая патологическая реакция организма является патогенетическим звеном многих заболеваний. Вместе с тем оно может быть самостоятельной болезнью, требующей соответствующего лечения. В основе процессов, составляющих воспаление, так же как и всех типовых патологических реакций, лежат физиологические механизмы. Так, физиологическая альтерация структур - необходимое условие функции, поскольку функция требует расходования структур клеток и тканей. Фагоцитоз как важнейший компонент воспаления в норме обеспечивает тканевой гомеостаз. Физиологические реакции гемокоагуляции, фибринолиза и транссудации являются основой воспалительной экссудации. Естественные процессы образования и созревания клеток - физиологический прототип пролиферативного компонента воспаления и репарации. Воспаление как комплексный процесс также имеет физиологический аналог - менструальный цикл, в динамике которого происходят альтерация, экссудация и пролиферация эндометрия. Воспаление, особенно в своем начале, наиболее ярко проявляется как местная реакция. Альтерация вызывает комплекс местных биохимических процессов, способствующих привлечению в очаг повреждения клеток - продуцентов медиаторов воспаления. Эти биологически активные вещества обеспечивают химические и молекулярные связи между реакциями, возникающими в очаге воспаления. Под влиянием медиаторов воспаления в зоне повреждения происходят биохимические и структурные преобразования тканей и их метаболизма, что обеспечивает развитие воспалительной реакции. Медиаторы воспаления могут быть клеточными (табл. 4.1) и плазменными (табл. 4.2). Клеточные медиаторы представлены в основном биогенными аминами, пептидами и белками, производными арахидоновой кислоты, активными радикалами кислорода, нуклеотидами и нуклеозидами. С клеточными медиаторами в первую очередь связаны фагоцитоз и повышение проницаемости микрососудов, они обладают также бактерицидным действием, разрушают ткани в области очага воспаления, вызывая вторичную альтерацию. Клеточные медиаторы включают иммунные механизмы в воспалительный процесс и, кроме того, регулируют пролиферацию и дифференцировку клеток при репарации поврежденных тканей. Медиаторы плазменного происхождения представляют собой компоненты калликреин-кининовой системы, системы комплемента и системы гемостаза. Они повышают проницаемость микрососудов, активируют хемотаксис моноцитов и полиморфно-ядерных лейкоцитов, фагоцитоз и внутрисосудистую коагуляцию. Воспаление начинается с образования клеточных медиаторов, которые стимулируют сосудистую реакцию. В результате в процесс включаются плазменные медиаторы воспаления, функционирующие по каскадному принципу, активируя друг друга, и в очаг повреждения поступает экссудат, содержащий различные биологически активные вещества и клетки крови. Все эти реакции направлены на отграничение очага повреждения, фиксацию в нем и уничтожение повреждающего фактора. Вместе с тем на всех этапах воспаления идет высвобождение клеточных и гуморальных веществ, предупреждающих избыточное накопление и действие медиаторов. Это - антимедиаторы, их синтез происходит в макрофагах, тучных клетках, эозинофилах, базофилах, фибробластах. Соотношение медиаторов и антимедиаторов воспаления во многом определяет особенности развития воспалительного процесса. Стадия альтерации. Воспаление начинается с образования в зоне поврежденной ткани хемоаттрактантов, необходимых для привлечения в очаг повреждения клеток, продуцирующих медиаторы воспаления, и создания из них первичной клеточной кооперации. Особое место в этом, как и во всем воспалительном процессе, принадлежит макрофагу. Эта клетка обладает рядом свойств, позволяющих ей выступать в качестве местного регулятора воспалительной реакции, а также связующего звена между местными проявлениями воспаления и общими реакциями организма на них. Кроме того, макрофаги играют важную роль как первое звено становления иммунитета в динамике воспаления, поскольку одной из его важнейших функций служит выявление антигенных детерминант патогенного агента и передача информации об этом в иммунокомпетентную систему. Таким образом, стадия альтерации имеет важнейшее самостоятельное значение, ибо без нее не возникнут экссудативная и продуктивная реакции, определяющие характер и динамику всего воспалительного процесса. Стадия экссудации развивается в разные сроки вслед за повреждением клеток и тканей в ответ на действие медиаторов воспаления и других продуктов, вызывающих изменение проницаемости стенок сосудов микроциркуляторного русла и поступление в зону воспаления из крови клеточных элементов, в первую очередь различных лейкоцитов. При этом синхронно с гемомикроциркуляторным руслом в воспалении участвует и лимфомикрососудистая система, развивается острый лимфатический отек, который сохраняется до окончания воспаления. Клеточная кооперация, возникшая в очаге воспаления, характеризуется ауторегуляторными механизмами и разделением функций между клетками. При этом в противомикробной защите основную роль играют ПЯЛ. Их эмиграция начинается содружественно с сосудистой реакцией. Они первыми вступают в контакт с инфектом и блокируют его проникновение во внутреннюю среду организма. ПЯЛ реагируют на любой инфект, уничтожая его при помощи фагоцитоза и экзоцитоза, и при этом погибают. Поступившие в очаг воспаления нейтрофильные гранулоциты и макрофаги выполняют бактерицидную и фагоцитарную функции, а также продуцируют биологически активные вещества, обеспечивающие разнообразные эффекты, но прежде всего вызывающие усиление самой сосудистой реакции и хемоаттракции воспаления. Позднее к нейтрофильной инфильтрации присоединяется макрофагальная, что характеризует начало отграничения зоны воспаления за счет формирования клеточного вала по периферии очага воспаления. Продуктивная (пролиферативная) стадия завершает воспаление. В этот период уменьшаются гиперемия воспаленной ткани и интенсивность эмиграции форменных элементов крови, особенно ПЯЛ, их количество в тканях уменьшается. После очищения поля воспаления путем фагоцитоза и переваривания бактерий и некротического детрита ПЯЛ погибают. Постепенно очаг воспаления заполняют макрофаги. Однако пролиферация начинается уже в стадии альтерации, когда макрофаги выделяют ряд интерлейкинов, притягивающих фибробласты и стимулирующих их размножение, а также активирующих новообразование сосудов. Скопление клеток в очаге воспаления представляет собой воспалительный инфильтрат. В нем выявляются Т- и В-лимфоциты, плазмоциты, макрофаги, т.е. клетки, относящиеся к иммунной системе. По течению воспаление может быть: • острым, если длится не более 4-6 нед (в большинстве случаев оно заканчивается в течение 1,5-2 нед); • хроническим. В зависимости от преобладания фазы процесса воспаление может быть: • экссудативным; • пролиферативным (продуктивным). В зависимости от особенностей экссудата выделяют следующие формы экссудативного воспаления: • серозное; • фибринозное: дифтеритическое, крупозное; • гнойное: абсцесс, флегмона, эмпиема, гнойная рана; • гнилостное (ихорозное); • геморрагическое; • смешанное; • катаральное (слизистое). Продуктивное (пролиферативное) воспаление: • гранулематозное; • интерстициальное диффузное; • воспалительные гиперпластические (гиперрегенераторные) разрастания; • воспаление вокруг животных паразитов и инородных тел. 3. Экссудативное воспаление характеризуется образованием экссудатов, состав которых зависит главным образом от причины, вызвавшей воспалительный процесс, и от соответствующей реакции организма на повреждающий фактор. Экссудат определяет и название формы острого экссудативного воспаления. Серозное воспаление возникает обычно в результате действия химических или физических факторов (например, пузырь на коже при ожоге), токсинов и ядов, а также большинства вирусов. Оно характеризуется мутноватым экссудатом с небольшим количеством ПЯЛ, слущенных эпителиальных клеток, белка - до 2,5%. Серозное воспаление развивается в слизистых и серозных оболочках, интерстициальной ткани, коже, в капсулах клубочков почек, перисинусоидальных пространствах печени. Серозный экссудат способствует смыванию с поврежденной поверхности микробов и их токсинов, а также химических веществ. Вместе с тем серозный экссудат в мозговых оболочках может сдавливать мозг. Серозное пропитывание альвеолярных септ легких является одной из причин развития синдрома острой дыхательной недостаточности. Исход серозного воспаления обычно благоприятный - экссудат рассасывается, процесс заканчивается восстановлением утраченных тканей. Иногда в паренхиматозных органах развивается диффузный склероз. Фибринозное воспалениеможет быть вызвано дифтерийной каринобактерией, различной кокковой флорой, микобактериями туберкулеза, возбудителями дизентерии, экзо- и эндогенными токсическими факторами. Оно характеризуется образованием экссудата, содержащего, помимо ПЯЛ, лимфоцитов, моноцитов, макрофагов, распадающихся клеток воспаленной ткани, большое количество фибриногена, который выпадает в тканях в виде свертков фибрина. Поэтому в фибринозном экссудате содержание белка выше, чем в серозном. Эта форма воспаления развивается при значительном увеличении сосудистой проницаемости, чему способствуют интоксикация и гипоксия. Фибринозное воспаление чаще развивается на слизистых или серозных оболочках. Экссудации предшествуют некроз тканей и агрегация тромбоцитов в очаге повреждения. Фибринозный экссудат пропитывает мертвые ткани, образуя светло-серую пленку, под которой располагаются микробы, выделяющие большое количество токсинов. Толщина пленки определяется глубиной некроза, которая в значительной степени зависит от структуры эпителиальных покровов и особенностей подлежащей соединительной ткани. В зависимости от указанных особенностей фибринозное воспаление может быть крупозным или дифтеритическим. Крупозное фибринозное воспаление развивается в слизистых или серозных оболочках органов, выстланных однослойным эпителием, под которым располагается тонкая плотная соединительнотканная основа. При этом образуется тонкая, легко снимающаяся фибринозная пленка. Крупозное воспаление встречается на слизистых оболочках трахеи и бронхов, серозных оболочках при фибринозном плеврите, перикардите, перитоните, а также развивается при крупозной пневмонии в виде фибринозного альвеолита, захватывающего долю легкого Дифтеритическое фибринозное воспаление развивается на слизистых оболочках органов, выстланных многослойным плоским либо переходным эпителием и имеющих рыхлую широкую соединительнотканную основу. Это способствует развитию глубокого некроза и формированию толстой, с трудом снимающейся фибринозной пленки, после удаления которой остаются глубокие язвы. Воспаление развивается в зеве, на слизистых оболочках пищевода, матки, влагалища, кишечника, желудка, мочевого пузыря, в ранах кожи и слизистых оболочек (рис. 16). Исходы. Крупозное воспаление слизистых оболочек, как правило, заканчивается полным восстановлением (реституцией) поврежденных тканей. На серозных оболочках фибринозный экссудат чаще подвергается организации с образованием спаек и шварт, нередко фибринозное воспаление оболочек полостей тела заканчивается их облитерацией. Дифтеритическое воспаление завершается образованием язв с последующим развитием и созреванием в этих участках грануляционной ткани (субституция), при глубоких язвах в исходе заболевания могут образовываться рубцы. Гнойное воспаление вызывают гноеродные микробы - стафилококки, стрептококки, гонококки и др. Это воспаление характеризуется образованием гнойного экссудата, который представляет собой сливкообразную массу, состоящую из детрита, клеток, микробов. Гной имеет специфический запах, синевато-зеленоватую окраску с различными оттенками, содержание белка в нем составляет 3-7% и более, причем обычно преобладают глобулины, рН гноя 5,6-6,9. В гное содержатся различные ферменты, в первую очередь протеазы, способные расщеплять погибшие и измененные структуры в очаге повреждения. Количество форменных элементов в нем колеблется от 17 до 29%, причем большинство составляют погибшие и жизнеспособные гранулоциты, фагоцитирующие и убивающие микробы. Кроме того, в экссудате содержатся лимфоциты, макрофаги, часто - эозинофильные гранулоциты. Имеются также различные бактерицидные факторы (которые секретируются жизнеспособными лейкоцитами, образуются при распаде погибших лейкоцитов и поступают в экссудат вместе с плазмой крови) - иммуноглобулины, компоненты комплемента и др. В связи с этим гной задерживает рост бактерий и уничтожает их. Гнойное воспаление может возникнуть практически в любой ткани и во всех органах. Течение его бывает острым и хроническим. Основными формами гнойного воспаления являются абсцесс, флегмона, эмпиема, гнойная рана. Абсцесс - отграниченное гнойное воспаление, сопровождающееся образованием полости, заполненной гнойным экссудатом. Это скопление гноя окружено фибрином и компонентами комплемента, которые обладают хемотаксисом к ПЯЛ. За фибрином располагается вал грануляционной ткани, через сосуды которой в полость абсцесса поступают лейкоциты и частично удаляются продукты распада. Эта отграничивающая полость абсцесса грануляционная ткань называется пиогенной мембраной, или капсулой. Абсцесс обычно заканчивается прорывом пиогенной капсулы, спонтанным опорожнением и выходом гноя на поверхность тела, в полые органы или полости. После прорыва абсцесса его полость рубцуется. Если при сообщении абсцесса с поверхностью тела его стенки не спадаются, формируется свищ - узкий канал, выстланный грануляционной тканью или эпителием. Изредка абсцесс подвергается инкапсуляции; при этом гной сгущается. Флегмона - неотграниченное диффузное воспаление, при котором гнойный экссудат пропитывает и расслаивает ткани (рис. 17). Образование флегмоны зависит от патогенности возбудителя, состояния иммунной системы организма, а также от структурных особенностей тканей, в которых она возникла, и где есть условия для распространения гноя. Поэтому флегмона обычно образуется в подкожной жировой клетчатке, межмышечных прослойках и т.п. В некоторых случаях под влиянием силы тяжести гной может стекать по ходу мышечно-сухожильных влагалищ, нервно-сосудистых пучков в нижележащие отделы и образовывать там вторичные, так называемые холодные абсцессы, или натечники. Флегмонозное воспаление может осложняться тромбозом кровеносных сосудов, при этом возникает некроз пораженных тканей. Гнойное воспаление может распространяться на лимфатические сосуды и вены; в этих случаях возникают гнойные тромбофлебит и лимфангит. Заживление флегмонозного воспаления начинается с его отграничения с последующим образованием грубого рубца. Эмпиема - это гнойное воспаление полостей тела или полых органов. Причиной развития эмпиемы являются как гнойные очаги в соседних органах (например, абсцесс легкого и эмпиема плевральной полости), так и нарушение оттока гноя при гнойном воспалении полых органов - желчного пузыря, червеобразного отростка, маточной трубы и др. При длительном течении гнойного воспаления происходит облитерация полых органов. Гнойная рана - особая форма гнойного воспаления, которая возникает вследствие нагноения раны, в том числе хирургической, либо в результате вскрытия во внешнюю среду очага гнойного воспаления и образования раневой поверхности. Гнилостное (ихорозное) воспаление развивается, если в очаг гнойного воспаления с выраженным некрозом тканей попадает гнилостная микрофлора. При этом гнойный экссудат приобретает особо неприятный запах гниения. В морфологической картине превалирует прогрессирующий некроз тканей без склонности к отграничению. Некротизированные ткани превращаются в зловонную массу, что сопровождается нарастающей интоксикацией, от которой больные обычно и умирают. Геморрагическое воспаление является вариантом серозного, фибринозного или гнойного воспаления и характеризуется высокой проницаемостью сосудов микроциркуляции, диапедезом эритроцитов и их примесью к уже имеющемуся экссудату (серозно-геморрагическое, гнойно-геморрагическое воспаление). При распаде эритроцитов и соответствующих превращениях гемоглобина экссудат может приобрести темный цвет. Обычно геморрагическое воспаление развивается в случае очень высокой интоксикации, сопровождающейся резким повышением сосудистой проницаемости, например, при некоторых вирусных инфекциях. Оно характерно для чумы, сибирской язвы, натуральной оспы, а также для тяжелых форм гриппа. Катаральное воспаление также не является самостоятельной формой воспаления. Оно развивается на слизистых оболочках и характеризуется примесью слизи к любому экссудату. Острое катаральное воспаление продолжается 2-3 нед и, заканчиваясь, обычно не оставляет следов. В исходе хронического катарального воспаления могут развиваться атрофические или гипертрофические изменения слизистой оболочки. 4. Продуктивное воспаление характеризуется преобладанием пролиферации клеточных элементов над альтерацией и экссудацией. При этом, по-видимому, имеется особая реактивность организма; кроме того, сам этиологический фактор обусловливает пролиферативную клеточную реакцию, что особенно характерно для вирусов и риккетсий. Продуктивное воспаление может быть острым, но чаще протекает как хроническое, что связано с персистенцией этиологического фактора и включением иммунопатологических процессов. Различают 4 основные формы продуктивного воспаления. Гранулематозное воспаление характеризуется образованием из пролиферирующих клеток мелких гранулем (бугорков) диаметром 0,2-0,4 см. Оно может протекать остро, что наблюдается при некоторых острых инфекционных заболеваниях - сыпном тифе, брюшном тифе, бешенстве, эпидемическом энцефалите, остром переднем полиомиелите и др. При выздоровлении острые гранулемы исчезают бесследно, как при брюшном тифе, либо после них остаются глиальные рубцы, как при нейроинфекциях, и в этом случае исход заболевания зависит от локализации и объема рубцовых образований. Однако как самостоятельный процесс грануляционное воспаление имеет значение в основном при хроническом течении заболевания - при туберкулезе, саркоидозе, проказе, ревматизме и др. Гранулемы составляют морфологическую основу заболевания, имеют определенное клеточное строение, нередко в их центре развивается некроз, чаще казеозный (рис. 18). Интерстициальное диффузное воспаление вызывают различные инфекционные агенты, особенно вирусы, риккетсии и микоплазма, либо оно развивается как реакция организма на выраженные токсические воздействия или микробную интоксикацию. Этот вид воспаления может возникать во всех паренхиматозных органах и локализуется в их строме, где накапливаются воспалительные и иммунокомпетентные клетки. При этом страдают проходящие в строме сосуды и нервные окончания, обеспечивающие трофику паренхиматозной части органа, в результате чего в паренхиматозных клетках развиваются дистрофические и некробиотические процессы (рис. 19). Гиперпластические (гиперрегенераторные) разрастания - это продуктивное воспаление в строме слизистых оболочек, при котором происходит гиперплазия стромы, а также пролиферация эозинофилов, лимфоидных элементов и эпителия слизистых оболочек. В результате образуются полипы воспалительного происхождения: полипозный ринит, полипозный колит и т.п. Гиперпластические разрастания возникают также на границе слизистых оболочек с плоским или призматическим эпителием в результате постоянного раздражающего действия отделяемого слизистых оболочек, например, прямой кишки или наружных половых органов. При этом в интерстиции возникает хроническое продуктивное воспаление, приводящее к разрастанию стромы и эпителия и образованию остроконечных кондилом. Наиболее часто они возникают вокруг заднего прохода и наружных половых органов, особенно у женщин. Воспаление вокруг животных паразитов и инородных тел характеризуется продуктивной реакцией, направленной на отграничение соединительнотканной капсулой раздражителей от окружающих тканей, так как они не могут быть фагоцитированы и элиминированы. Вследствие этого вокруг инородных тел возникают грануляционная ткань и инфильтрат из фибробластов, макрофагов и гигантских клеток инородных тел. Инфильтрат вокруг животных паразитов, кроме того, содержит эозинофилы (рис. 20). Погибшие животные паразиты (трихинеллы, цистицерки) нередко петрифицируются. |