Учебник для вузов ЛФК методичка. I. краткая история возникновения и развития лечебной физкультуры

Скачать 36.47 Mb. Скачать 36.47 Mb.

|

|

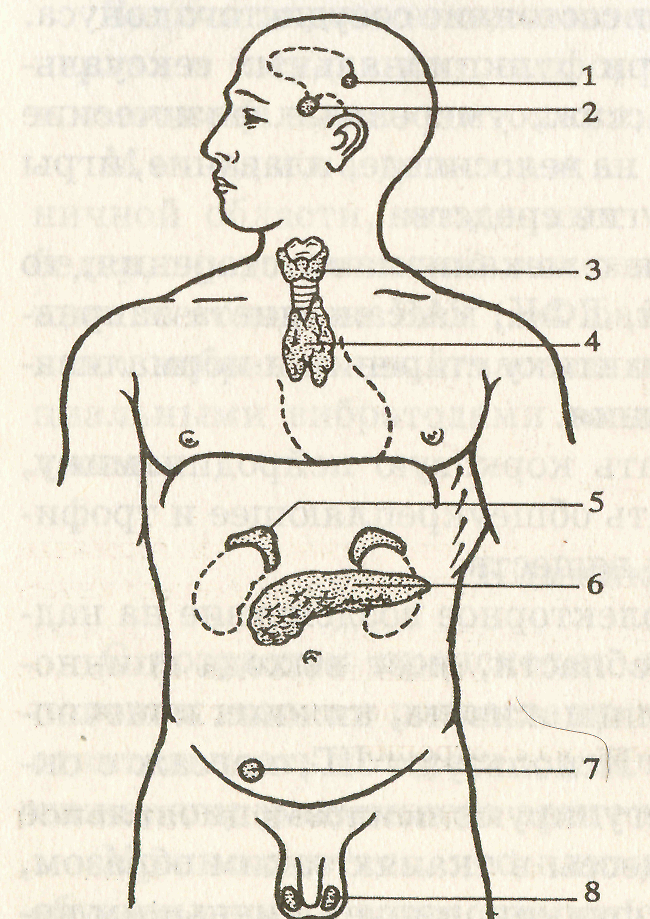

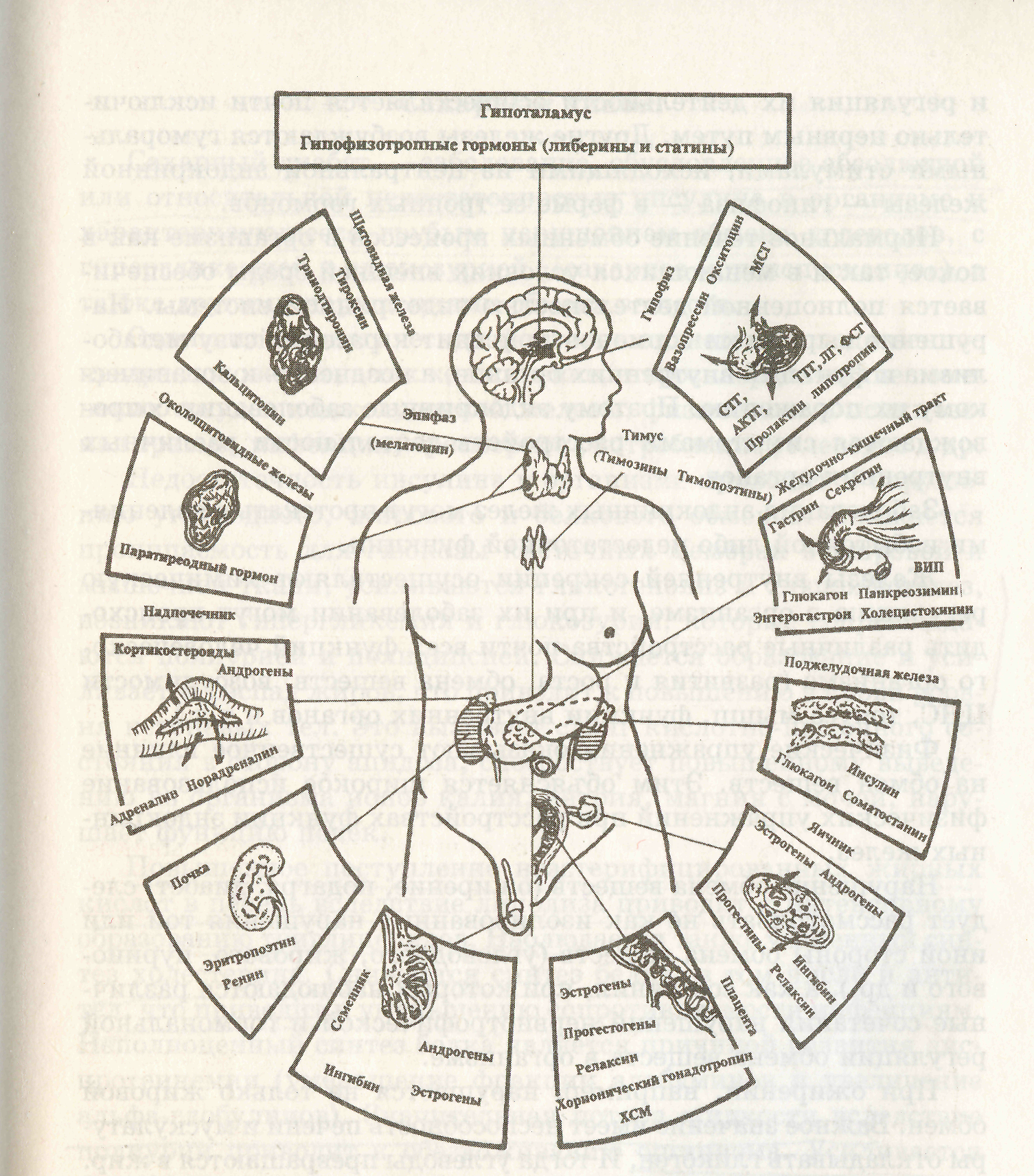

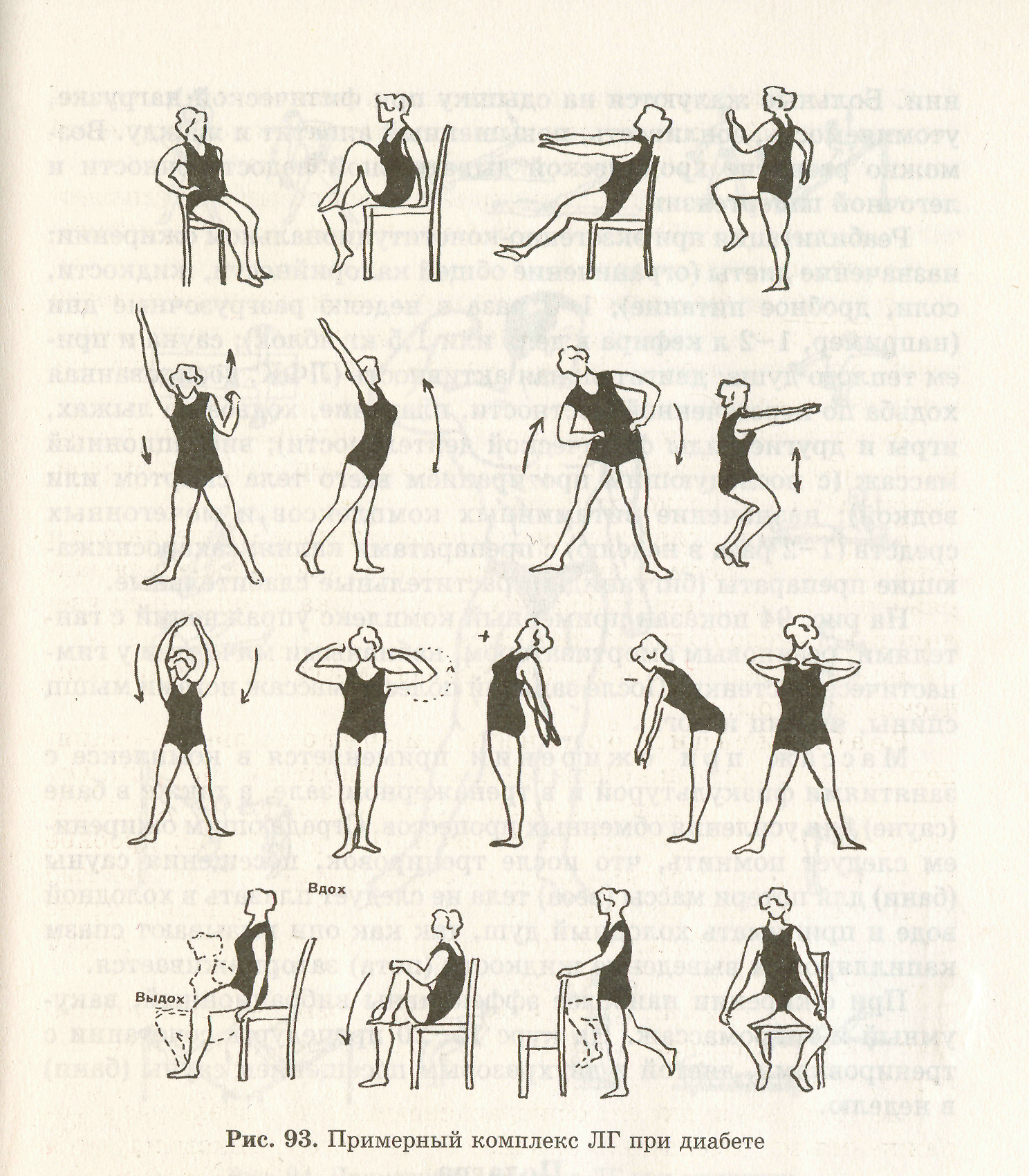

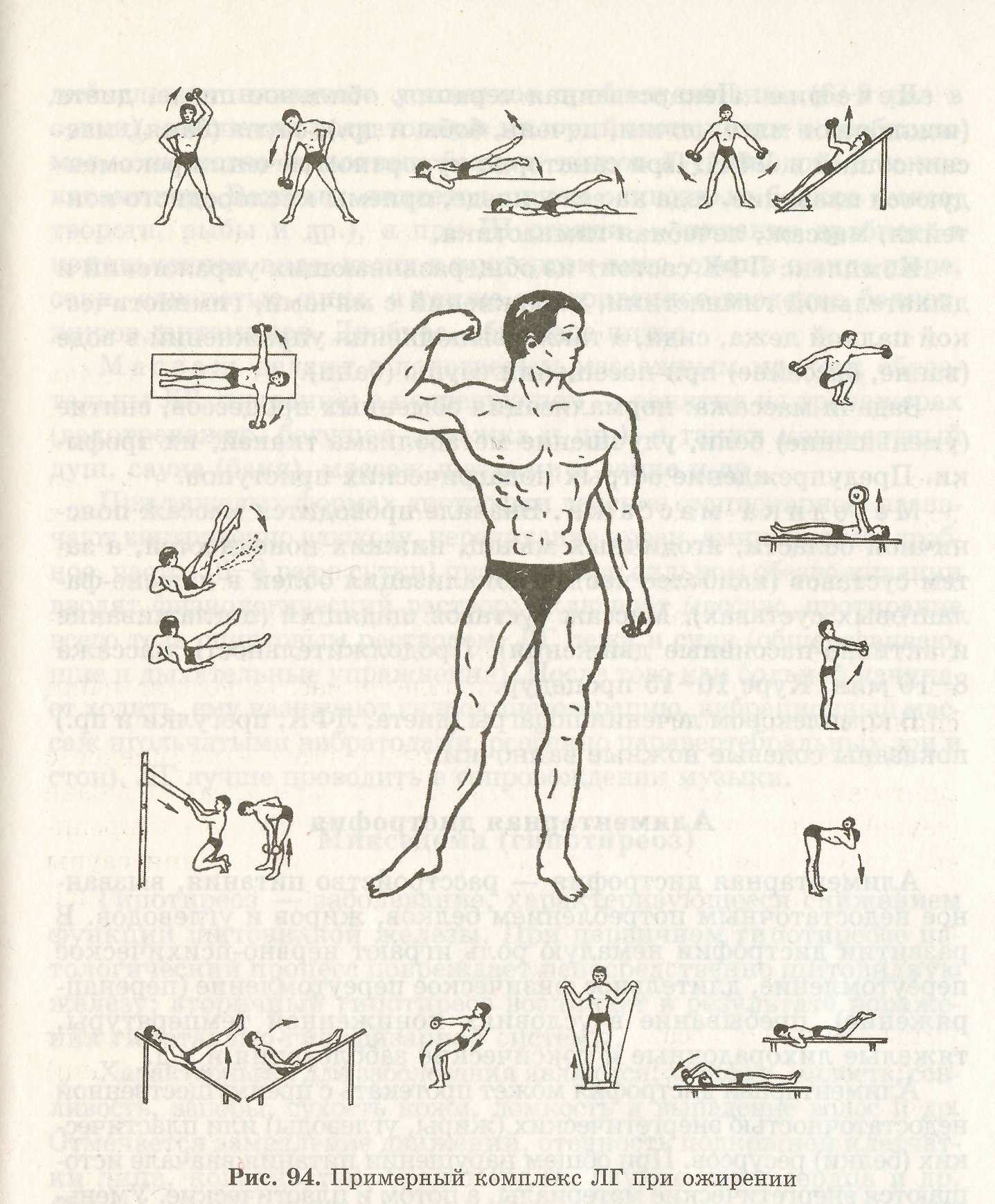

ГЛАВА VIII. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ И РАССТРОЙСТВАХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ К железам внутренней секреции относятся щитовидная железа, околощитовидные, гипофиз, шишковидное тело, вилочковая, надпочечниковая и некоторые другие (рис. 91). Функция желез заключается в продуцировании гормонов, стимулирующих или, наоборот, тормозящих развитие и жизнедеятельность отдельных органов и организма в целом. Гормоны обычно вырабатываются в небольших количествах и с током крови переносятся к месту назначения. Эндокринные железы являются составной частью системы нейрогуморальной регуляции функций организма (рис. 92). Вырабатываемые ими гормоны играют роль химических регуляторов обменных процессов в тканях. Сигнал к возбуждению секреции гормона обычно исходит от чувствительных нервных окончаний — экстеро- или интерорецепторов — и по афферентным нервным путям поступает в ЦНС, в гипоталамическую область. Здесь сосредоточены нервные ядра, управляющие вегетативной нервной системой. Процессы афферентного синтеза приводят к возникновению возбуждения в нейронах упомянутых ядер. Исходящие из этих клеток импульсы достигают эндокринных желез различными путями. Некоторые железы (например, мозговой слой надпочечников) получают обильную иннервацию, и регуляция их деятельности осуществляется почти исключительно нервным путем. Другие железы возбуждаются гуморальными стимулами, исходящими из центральной эндокринной железы — гипофиза — в форме ее тропных гормонов. Нормальное течение обменных процессов в организме как в покое, так и в меняющихся условиях внешней среды обеспечивается полноценной деятельностью эндокринной системы. Нарушение выработки гормонов приводит к расстройству метаболизма и функций внутренних органов, а позднее — к органическому их поражению. Поэтому эндокринные заболевания сопровождаются симптомами расстройств деятельности различных внутренних органов.  Рис. 91. Железы внутренней секреции (схема): 1 — эпифиз; 2 — гипофиз; 3 — щитовидная железа; 4 — вилочковая железа; 5 — надпочечники; 6 — поджелудочная железа; 7 — яичники; 8 — семенники  Рис. 92. Важнейшие эндокринные железы и секретируемые ими гормоны: АКТГ — адренокортикотропный гормон; ВИП — вазоактивный интес-тинальный пептид; ЛГ — лютеинизирующий гормон; МСГ — мелано-цитстимулирующий гормон; СТГ — соматотропный (ростовой) гормон; ТТГ — тиреотропный гормон; ФСГ — фолликулостимулирующий гормон; ХСМ — хорионический соматомаммотропин Заболевания эндокринных желез могут протекать с явлениями избыточной либо недостаточной функции. Железы внутренней секреции осуществляют химическую регуляцию в организме, и при их заболевании могут происходить различные расстройства почти всех функций человеческого организма (развития и роста, обмена веществ, возбудимости ЦНС, тонуса мышц, функции внутренних органов и т.д.). Физические упражнения оказывают существенное влияние на обмен веществ. Этим объясняется широкое использование физических упражнений при расстройствах функции эндокринных желез. Нарушение обмена веществ (ожирение, подагра, диабет) следует рассматривать не как изолированные нарушения той или иной стороны обмена веществ (углеводного, жирового, пуринового и др.), а как состояния, при которых наблюдаются различные сочетания нарушений нервнотрофической и гормональной регуляции обмена веществ в организме. При ожирении, например, нарушается не только жировой обмен. Важное значение имеет неспособность печени и мускулатуры откладывать гликоген, И тогда углеводы превращаются в жир. При диабете нарушается водный и жировой обмен, а при подагре наряду с изменениями пуринового обмена искажаются жировой (ожирение) и углеводный (диабет) обмены. В профилактике этих расстройств большое значение придается рациональному питанию и умеренным физическим нагрузкам, которые влияют на обмен веществ путем активизации нервных и гуморальных воздействий. С целью восстановления нарушенных функций организма и отдельных органов человеку вводят гормоны, полученные путем экстрагирования из желез (так называемая заместительная терапия). Сахарный диабет Сахарный диабет — заболевание, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью инсулина в организме и характеризующееся грубым нарушением обмена углеводов, с гипергликемией и глюкозурией («сахарное мочеиспускание»), а также другими нарушениями обмена веществ. Одним из этиологических факторов является наследственное предрасположение, а также ожирение, атеросклеротические изменения сосудов поджелудочной железы, физическая и психическая травма, инфекции, чрезмерное употребление углеводов и др. Недостаточность инсулина в организме приводит к нарушению углеводного, жирового и белкового обменов. Снижается проницаемость для глюкозы клеточных мембран в жировой и мышечной ткани, усиливаются гликогенолиз и глюконеогенез, возникают гипергликемия и глюкозурия, которые сопровождаются полиурией и полидипсией. Снижается образование и усиливается распад жиров, что приводит к повышению в крови уровня кетоновых тел. Это вызывает сдвиг кислотно-щелочного состояния в сторону ацидоза, способствует повышенному выведению из организма ионов калия, натрия, магния с мочой, нарушает функцию почек. Повышенное поступление неэстерифицированных жирных кислот в печень вследствие липолиза приводит к интенсивному образованию триглицеридов. Наблюдается также усиленный синтез холестерина. Снижается синтез белка, в том числе и антител, что приводит к уменьшению сопротивляемости инфекциям. Неполноценный синтез белка является причиной развития диспротеинемии (уменьшение фракции альбуминов и увеличение альфа-глобулинов). Значительная потеря жидкости вследствие полиурии приводит к обезвоживанию организма. Усиливается выделение из организма также хлоридов, азота, фосфора, кальция. Выделяют три стадии в развитии диабета: потенциальный диабет, когда имеется лишь предрасположенность к заболеванию; латентный диабет, который выявляется с помощью пробы на толерантность к углеводам; явный диабет, когда имеются характерные клинические и биохимические симптомы заболевания. Больных беспокоят сухость во рту, полиурия, похудание, слабость, снижение трудоспособности, повышенный аппетит, кожный зуд и зуд в промежности, пиодермия, грибковые поражения кожи и др. В крови определяется повышенный уровень сахара, в моче — глюкозурия. В зависимости от уровня гликемии, чувствительности к лечебным воздействиям и наличия или отсутствия осложнений выделяют три степени тяжести сахарного диабета: легкая степень, когда уровень сахара в крови не поднимается выше 1,6 г/л (160 мг%), кетоацидоз отсутствует, компенсация достигается диетой; среднетяжелая степень (имеется склонность к кетоацидозу); тяжелая степень, когда колебания уровня сахара в крови в течение суток более 2—2,5 г/л, имеется склонность к гипогликемии, кетоацидозу. К сожалению, за последние годы значительно увеличилось число заболеваний диабетом и количество смертельных исходов, связанных с его последствиями. Как известно, диабет является неизлечимым заболеванием и встречается в любом возрасте. Переедание, умственное перенапряжение, недостаточная физическая нагрузка значительно увеличивают число больных диабетом. Для выявления диабета необходимы массовые профилактические осмотры. Реабилитация больных диабетом: диетотерапия, пероральные гипогликемизирующие препараты и инсулин. Основной принцип диеты — индивидуальный подбор суточной калорийности; исключение легкоусвояемых углеводов; дробное питание (4—5 раз в сутки). Следует ограничивать или полностью исключить рафинированные углеводы из пищи. Однако общее количество углеводов должно составлять не менее 125 г в день с целью предупреждения кетоацидоза. Применяются также массаж, ЛФК, дозированная ходьба, прогулки на лыжах, плавание и др. Главное — не допускать переутомления. ЛГ (рис. 93) включает общеразвивающие, дыхательные и упражнения на расслабление лежа, сидя и стоя. Рекомендуются также упражнения с гимнастической палкой, набивными мячами, игровые упражнения. Темп медленный и средний. Методика массажа. Проводится массаж воротниковой области, спины (рефлексогенных зон), нижних конечностей, груди и живота. При сухой коже массаж проводят с маслом (эвкалиптовым, пихтовым или подсолнечным). Продолжительность массажа 10—15 мин, курс 10—20 процедур, в год 3—4 курса. Ожирение Ожирение — увеличение массы тела за счет избыточного отложения жировой ткани. Различают экзогенно-конституционное ожирение вследствие несоответствия между поступлением и расходом энергии при наличии конституциональной предрасположенности; церебральное ожирение, связанное с заболеванием головного мозга (воспалительный процесс, травма, опухоли); эндокринное ожирение, возникающее при патологии эндокринной системы (заболевание гипофиза, надпочечников, щитовидной железы и др.). Выделяют три степени ожирения: / степень — избыток массы тела на 30% ; // степень — избыток массы тела на 30—49%; III степень — избыток массы тела на 50% и выше. Более выраженная степень (II—III) наблюдается при церебральном ожирении. Больные жалуются на одышку при физической нагрузке, утомляемость, сонливость, повышенный аппетит и жажду. Возможно развитие хронической дыхательной недостаточности и легочной гипертензии. Реабилитация при экзогенно-конституциональном ожирении: назначение диеты (ограничение общей калорийности, жидкости, соли, дробное питание); 1—2 раза в неделю разгрузочные дни (например, 1—2 л кефира в день или 1,5 кг яблок); сауна и прием теплого душа; двигательная активность (ЛФК, дозированная ходьба по пересеченной местности, плавание, ходьба на лыжах, игры и другие виды физической деятельности); вибрационный массаж (с последующим протиранием всего тела спиртом или водкой); назначение витаминных комплексов и мочегонных средств (1—2 раза в неделю) с препаратами калия; сахароснижающие препараты (бигуаниды); растительные слабительные. На рис. 94 показан примерный комплекс упражнений с гантелями, резиновым амортизатором, набивными мячами и у гимнастической стенки. После занятий полезен массаж ногами мышц спины, ягодиц и ног. Массаж при ожирении применяется в комплексе с занятиями физкультурой и в тренажерном зале, а также в бане (сауне) для усиления обменных процессов. Страдающим ожирением следует помнить, что после тренировок, посещения сауны (бани) для потери массы (веса) тела не следует плавать в холодной воде и принимать холодный душ, так как они вызывают спазм капилляров, и выведение жидкости (пота) затормаживается. При ожирении наиболее эффективны вибрационный, вакуумный и гидромассаж. На курс 15—20 процедур в сочетании с тренировками, диетой и двухразовым посещением сауны (бани) в неделю.  Подагра Подагра — болезнь, характеризующаяся нарушением пуринового обмена и сопровождающаяся накоплением мочевой кислоты в организме. Характерное проявление болезни — рецидивирующий артрит. Обычно наблюдаются рецидивирующие острые моно- или олигоартриты суставов нижних конечностей с частым вовлечением 1-го метатарзофалангового сустава (примерно у 75% больных), суставов плюсны, голеностопных и коленных суставов. Подагрический артрит имеет характерные особенности: он зачастую заявляет о себе ночью, интенсивность болей нарастает очень быстро и за несколько часов достигает максимума. Боль обычно очень сильная, движение в суставе становится невозможным, наблюдается периартикулярный отек, гиперемия под суставом. В ряде случаев наблюдается хронический полиартрит с периодическим усилением и ослаблением воспалительных явлений. Подагра нередко сочетается с нарушением других видов обмена — ожирением и диабетом. При подагре в области прикрепления к костям связок, суставных сумок, сухожилий развиваются костные разрастания — остеофиты. Часто имеет место деформация суставов. Лечение. Лекарственная терапия, обильное питье, диета (исключают мясо, почки, печень, бобы и др.)» сауна (баня), массаж общий и ЛФК. При санаторно-курортном лечении рекомендуются плавание, езда на велосипеде, приемы кислородного коктейля, массаж, лечебная гимнастика. Комплекс ЛФК состоит из общеразвивающих упражнений и дыхательной гимнастики, упражнений с мячами, гимнастической палкой лежа, сидя, а также выполнения упражнений в воде (ванне, бассейне) при посещении сауны (бани). Задачи массажа: нормализация обменных процессов, снятие (уменьшение) боли, улучшение метаболизма тканей, их трофики. Предупреждение острых подагрических приступов. Методика массажа. Вначале проводится массаж поясничной области, ягодичных мышц, нижних конечностей, а затем суставов (наиболее частая локализация болей в плюсне-фаланговых суставах). Массаж суставов щадящий (поглаживание и активно-пассивные движения). Продолжительность массажа 8—10 мин. Курс 10—15 процедур. В комплексном лечении подагры (диета, ЛФК, прогулки и пр.) показаны солевые ножные ванночки.  Алиментарная дистрофия Алиментарная дистрофия — расстройство питания, вызванное недостаточным потреблением белков, жиров и углеводов. В развитии дистрофии немалую роль играют нервно-психическое переутомление, длительное физическое переутомление (перенапряжение), пребывание в условиях пониженной температуры, тяжелые лихорадочные и токсические заболевания и т.д. Алиментарная дистрофия может протекать с преимущественной недостаточностью энергетических (жиры, углеводы) или пластических (белки) ресурсов. При общем нарушении питания вначале истощаются энергетические материалы, а потом и пластические. Уменьшается основной состав тканей (происходит их атрофия). Выделяют три стадии (степени) алиментарной дистрофии: / стадия характеризуется истощением энергетических ресурсов; // стадия характеризуется уменьшением белковых клеточных и тканевых структур; III стадия характеризуется развитием далеко зашедших, в значительной мере необратимых, изменений в организме, приводящих к состоянию кахексии с упадком функций всех органов. Комплексная реабилитация включает диету, ЛФК, массаж, гидропроцедуры, сауну и другие методы. Для лечения I и II стадий следует назначать усиленное дробное питание (6—8 раз в сутки), обеспечив достаточную калорийность пищи и необходимое количество животных белков, жиров и углеводов, а также витаминов. Важным является прием животных белков (мяса, творога, рыбы и др.), а при III стадии — питание дробное, в измельченном виде, каши в протертом виде, овощи в виде пюре, соки, слизистые супы, а также внутривенное введение белков, жиров, витаминов. Дробное, обильное питье. Массаж делают с подогретым массажным маслом; обязательны ЛГ, плавание; в последующем — занятия на тренажерах (велотренажер, бегущая дорожка и пр.), а также контрастный душ, сауна (баня), массаж щетками в ванне и др. При тяжелых формах дистрофии лечение стационарное: назначают внутривенно глюкозу, переливание крови, аминокислот; дробное, частое (6—8 раз в сутки) питание, при сильном обезвоживании вводят физиологический раствор; включают массаж, протирание всего тела спиртовым раствором; ЛГ лежа и сидя (общеразвивающие и дыхательные упражнения). После того как больной начинает ходить, ему назначают гидрокинезотерапию, вибрационный массаж игольчатыми вибратодами (особенно паравертебральных зон и стоп). ЛГ лучше проводить в сопровождении музыки. Микседема (гипотиреоз) Гипотиреоз — заболевание, характеризующееся снижением функции щитовидной железы. При первичном гипотиреозе патологический процесс повреждает непосредственно щитовидную железу; вторичный гипотиреоз возникает в результате поражения гипоталамо-гипофизарной системы. Характерными для заболевания являются: зябкость, вялость, сонливость, запоры, сухость кожи, ломкость и выпадение волос и др. Отмечается замедление движений, отечность подкожной клетчатки лица, конечностей, брадикардия, глухие тоны сердца и др. Снижен основной обмен, нередко развивается гипохромная железодефицитная анемия и др. Консервативное лечение включает лекарственную терапию (заместительная терапия тиреоидными гормонами — тиреодин, трийодтиронин и др.); витамины А, С, группы В; ЛФК, массаж, прогулки, езда на велосипеде, лыжные прогулки и др. Диспитуитаризм юношеский Диспитуитаризм юношеский — пубертатно-юношеская дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы с увеличением секреции гормона роста и адренокортикотропного гормона, а также с нарушением секреции тиреотропного и гонадотропных гормонов. Диспитуитаризм возникает при травме, инфекциях, резком уменьшении физической нагрузки, прекращении систематических занятий спортом, ожирении с раннего детского возраста и т.д. На этом фоне возрастная физиологическая активация нейроэндокринной системы приводит к ее дисфункции. Наблюдается диспитуитаризм в возрасте 12—23 лет. Для этой патологии характерна высокорослость (чаще у юношей), равномерное ожирение; увеличение грудных желез у юношей и нарушение менструального цикла у девушек; нередко отмечается транзиторная гипертония (чаще у юношей). Консервативное лечение диспитуитаризма: диета с пониженной калорийностью, 2—3 раза в неделю «разгрузочные дни»; мочегонные средства; тиреоидные препараты; физические нагрузки (ходьба и бег), прогулки на лыжах, езда на велосипеде, занятия на тренажерах, сауна (баня), плавание. Лечение юношеских форм ожирения является профилактикой развития сахарного диабета, гипертонической болезни, бесплодия. |