Иммунка. Иммунная система

Скачать 1.62 Mb. Скачать 1.62 Mb.

|

|

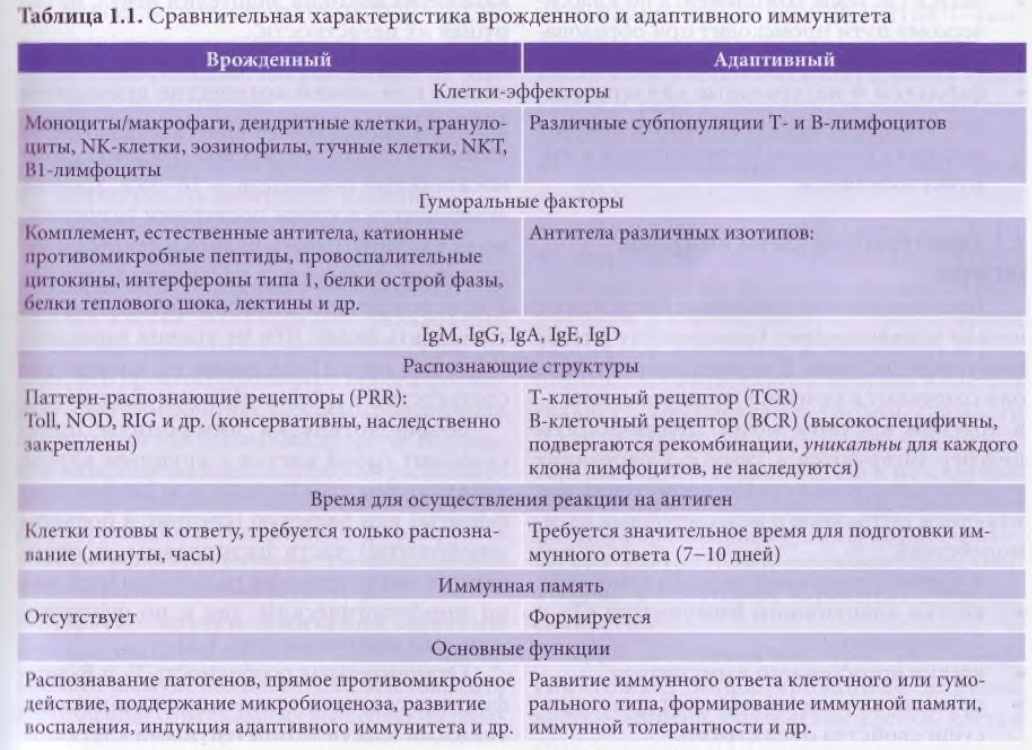

1.Сформулируйте представления об иммунной системе организма, её основных функциях, основных свойствах Иммунная система – специализированная система органов, тканей и клеток, имеющих общее происхождение и функционирующих как единое целое для обеспечения иммунитета. Включает следующие структуры: Первичные органы (центральные): организованная лимфоидная ткань – красный костный мозг и тимус; Вторичные органы (периферические): – Инкапсулированные Белая пульпа селезенки; Лимфоузлы; Лимфоидное кольцо Пирогова; Аппендикс; – Без капсулы Пейеровы бляшки Солитарные фолликулы Третичные органы (временные): неорганизованные скопления лимфоцитов. Когда человек полностью здоров их нет. Функция центральных органов – иммунопоэз, т.е. созревание иммунокомпетентных клеток – антиген-НЕзависимая пролиферация и дифференцировка. Функция периферических органов – иммуногенез, т.е. антиген-зависимая пролиферация и дифференцировка лимфоцитов, иммунный ответ на антигены (образование антител, цитотоксических клеток, регуляторных клеток и клеток памяти). Функция третичных органов – образование вне лимфоидных органов в виде скопления лимфоидных клеток при местном иммунном ответе и в следствие хронического воспаления, аутоиммунного заболевания, аллергии, онкологии. Свойства ИС: Высокая специфичность – избирательное связывание антител с конкретным антителом; Высокая степень чувствительности – иммунокомпетентные клетки осуществлять распознавание антигена на уровне отдельных молекул; Иммунологическая индивидуальность – для каждого организма характерен свой, контролируемый генетически тип иммунного ответа; Клональный принцип организации – проявляется в способности всех клеток в пределах отдельного клона отвечать только на одну антигенную детерминанту; Иммунологическая память – способность иммунной системы отвечать ускоренно и усиленно на повторное введение антигена; Иммунная толерантность – специфическая «неотвечаемость» на антигены, в том числе на антигены собственного организма (аутоантигены); Высокая способность иммунной системы к регенерации – свойство иммунной системы к поддержанию гомеостаза лимфоцитов за счет контроля популяции клеток памяти и пополнения пула наивных клеток; Способность к рециркуляции – перемещение клеток через кровеносную и лимфатическую систему обеспечивает единство и целостность иммунной системы; «Двойное распознавание» антигена Т-лимфоцитами – уникальная способность распознавать чужеродные антигенные пептиды в ассоциации с собственными молекулами HLA; Регуляторное действие на другие системы организма. 2. Дайте определение иммунитета Иммунитет – совокупность свойств и механизмов, обеспечивающих постоянство состава организма и его защиту от инфекционных и других чужеродных для него агентов. 3. Дайте сравнение врожденного и адаптивного иммунитета  4. Охарактеризуйте клеточные и гуморальные компоненты адаптивного иммунитета Клетками, реализующими адаптивный иммунитет, являются Т- и В-лимфоциты, главной отличительной чертой которых является наличие на их мембране антигенраспознающего рецептора (TCR и BCR), позволяющего им специфически распознавать конкретный антиген. Эти уникальные структуры образуются в результате рекомбинации генов зародышевой линии. Популяции Т- и B-клеток имеют клональную структуру: в процессе дифференцировки каждая клетка приобретает рецептор уникальной специфичности. При встрече с антигеном и активации пролиферируют только те лимфоциты, которые несут антигенраспознающий рецептор к данному конкретному антигену, в результате образуется клон, каждая клетка которого несет рецептор точно такой же специфичности, что и «материнская» клетка. Таким образом, клетки одного клона распознают один-единственный антиген, а совокупность всех клонов - любой антиген. Т- и B-лимфоциты дифференцируются в центральных органах иммунной системы, к коим относится тимус и красный костный мозг. Соответственно в тимусе до зрелых дифференцируются Т-лимфоциты, а B-лимфоциты проходят дифференцировку в красном костном мозгу. Ранние предшественники Т- и B-лимфоцитов находятся в красном костном мозгу. B-лимфоциты отвечают за развитие гуморального иммунного ответа, а Т-лимфоциты - клеточного иммунного ответа. B-лимфоциты: Истинные иммунокомпетентные клетки, элиминируют экстрацеллюлярные бактерии и токсины; Распознают нативные антигены (BCR); Процессируют мелкие антигены в комплексе с МНС-2 для T-хелперов; Являются предшественниками для плазматических клеток; Формируют иммунную память. Выделяют 3 естественных субпопуляций В-клеток: В1, В2 и В-клетки маргинальной зоны селезенки (MZB-клетки). Т-лимфоциты: Имеют специфический рецептор к антигену – TCR; Образуют клоны; Развивают иммунные реакции; Формируют клеточную память; Выделяют: Т-хелперы – 30-60%; Т-цитотоксические – 15-40%; Т-reg – регуляторные – 4-7%; T-клетки памяти – до 15%. γδТ (10-15%) и αβТ-клетки (85-90%), отличающиеся структурой TCR. 5. Охарактеризуйте клеточные и гуморальные компоненты врожденного иммунитета К клеткам врожденного иммунитета относятся: гранулоциты, моноциты, макрофаги, дендритные клетки, NK-клетки, тучные клетки, NKT-клетки, Тγδ и В1 лимфоциты. Клетки врожденного иммунитета не образуют клонов, не подвергаются негативной и позитивной селекции, не образуют клеток памяти. Особую группу клеток составляют фагоциты - моноциты/макрофаги и нейтрофилы, представляющие из себя наиболее важные компоненты системы врожденного иммунитета. С помощью разнообразных рецепторов фагоциты взаимодействуют с патогенами, а также с поврежденными соматическими клетками, фагоцитируют и уничтожают их. Рецепторы клеток врожденного иммунитета: PRR (TOLL у насекомых, NOD у растений, TLR и NLR у человека); Рецепторы к компонентам комплемента; Рецепторы к Fc-фрагменту иммуноглобулинов (FCR) – участвуют в опсонизации и активации клеток; Рецепторы к молекулам гистосовместимости HLA – I класса (KIR); Рецепторы «муссорщики» на макрофагах (связывают некоторые бактерии и собственные апоптировавшие клетки). Гуморальные факторы врожденного иммунитета: Белки системы комплемента синтезируются макрофагами, эпителиальными клетками, фибробластами; Противомикробные пептиды – катионные белки (дефенсины, кателицидины) синтезируются нейтрофилами и эпителиальными клетками, лизоцим – моноцитами и макрофагами; Белки острой фазы – СРБ, маннозосвязывающий лектин, белки сурфактанта, фибриноген и др. – синтезируются в печени; Интерфероны I типа (α и β) – синтезируются дендритными клетками и фибробластами; Интерлекины 1,6,8,12; Фактор некроза опухоли α. 6. Какие функции реализуются системой врожденного и адаптивного иммунитета Функции врожденного иммунитета: Неспецифическое распознавание патогена; Фагоцитоз (макрофаги, моноциты, гранулоциты, тучные клетки, незрелые дендритные клетки); Цитотоксичность (NK, активированные макрофаги); Индукция адаптивного иммунитета (профессиональные АПК – зрелые дендритные клетки, активированные макрофаги, B-клетки); Регуляторна (лимфоциты врожденного иммунитета). Функции адаптивного иммунитета: Главная его функция – контроль за генетическим постоянством внутренней среды организма. Только Т- и В-лимфоциты способны: Высокоизбирательно (специфически) распознавать антиген с помощью клонально экспрессированных TCR и BCR; Развивать антигенспецифические иммунные реакции, направленные на элиминацию антигена; Создавать клоны себе подобных клеток после стимуляции антигеном; Формировать иммунную память; Развивать иммунную толерантность. 7. Приведите примеры взаимодействия врожденного и адаптивного иммунитета Дендритные клетки, макрофаги и другие клетки врожденного иммунитета презентируют антиген Т и В-лимфоцитам; ДК через различные сочетания TLR и секретируемые цитокины определяют направление развития иммунного ответа по клеточному или гуморальному пути; Компоненты комплемента крайне важны для развития функционирования Т-лимфоцитов; Цитокины, вырабатываемые Т-клетками, макрофагами, тучными клетками, оказывают взаиморегулирующее действие; Естественные киллеры (NKклетки) уничтожат в организме клетки, лишившиеся молекул HLA1 класса. 8. Назовите основные различия патогенраспознающих рецепторов клеток врожденного и адаптивного иммунитета Рецепторы клеток врожденного иммунитета: PRR (TOLL у насекомых, NOD у растений, TLR (1,2,4,5,6 на наружной мембране, 3,7,8,9 на эндосомах) и NLR (NOD1 и NOD2) у человека, также RIG-подобные (RLR)); Рецепторы к компонентам комплемента; Рецепторы к Fc-фрагменту иммуноглобулинов (FCR) – участвуют в опсонизации и активации клеток; Рецепторы к молекулам гистосовместимости HLA – I класса (KIR); Рецепторы «муссорщики» на макрофагах (связывают некоторые бактерии и собственные апоптировавшие клетки). Основные рецепторы клеток ВИ – паттернраспознающие рецепторы (PRR). Они распознают патогенассоциированные молекулярные паттерны (PAMP), т.е. «шаблоны» - наиболее часто встречающиеся, консервативные, «универсальные» структуры патогенов. Рецепторы клеток адаптивного иммунитета: TCR и BCR, позволяющие специфически распознавать конкретный антиген. 9. Дайте понятие антигена, охарактеризуйте его основные свойства Антиген - биополимер органической природы, несущий признаки генетически чужеродной информации, который при попадании в организм индуцирует иммунный ответ, направленный на его элиминацию. Различают полные и неполные антигены. Антиген характеризуется следующими свойствами: чужеродностью, иммуногенностью и специфичностью. Чужеродность – это такая физико-химическая структура молекулы, которая не встречается в организме реципиента. Чужеродность возрастает по мере увеличения «эволюционного расстояния» между донором и реципиентом. Иммуногенность - способность антигена индуцировать иммунный ответ. Иммуногенность зависит от молекулярных особенностей антигена: наиболее иммуногенными являются белки и полисахариды, меньшей иммуногенностью обладают – нуклеиновые кислоты и липиды. Однако липополисахариды, гликопротеины, липопротеины способны активировать иммунную систему. Кроме того, имеют значение химический состав, размер, молекулярная масса молекулы антигена. Важным условием иммуногенности является растворимость антигена: нерастворимые антигены не способны вызывать иммунный ответ. Иммуногенность зависит от места и пути введения антигена в организм, а также от реактивности организма. Специфичность - способность избирательно реагировать со специфическими антителами или соответствующими антигенраспознающими рецепторами лимфоцитов.К факторам, определяющим специфичность антигена, относятся особенности эпитопа: его природа, строение и пространственная конфигурация. Антигенность – способность вызывать иммунный ответ (способность молекул быть распознанными рецепторами индивидуально). 10. Расскажите о строение и свойствах тимусзависимых и тимуснезависимых антигенов По направленности вызываемого антигеном иммунного ответа: Т-зависимые и Тнезависимые антигены. Т-зависимые антигены вызывают формирование высокоспецифичного иммунного ответа как гуморального, так и клеточного типа c участием Т-лимфоцитов и образованием клеток иммунологической памяти. Представлены белками. Т-независимые антигены являются митогенами и поликлональными активаторами (ЛПС, флагеллин др.), по структуре - поливалентны, характеризуются наличием в структуре повторяющихся однотипных эпитопов. Вызывают формирование гуморального иммунного ответа с участием В-лимфоцитов и образованием антител класса IgM без участия Т хелперов, а также без образования клеток иммунологической памяти. Представлены липополисахардами и полисахаридами. 11. В чем различие между антигеном, суперантигеном и аллергеном? Антиген - биополимер органической природы, несущий признаки генетически чужеродной информации, который при попадании в организм индуцирует иммунный ответ, направленный на его элиминацию. Аллергены - антигены, индуцирующие развитие реакций гиперчувствительности. Обычно аллергены – безвредные белки. Но у некоторых людей они вызывать тяжелейшие атопические заболевания. Главное свойство – способность активировать Th2-лимфоциты и направлять дифференцировку B-лимфоцитов в IgE-продуцирующие клетки. Суперантиген – антиген, способный вызывать массовую неспецифическую активацию Т-лимфоцитов. Имеют белковую природу и являются продуктами патогенных микроорганизмов и вирусов. Отличаются от всех остальных антигенов тем, что они активируют Т-клетки в свободном виде без необходимости предварительного процессинга и презентации на поверхности АПК. С суперантигенами связывают запуск аутоиммунной патологии. 12. Расскажите о гаптенах и их свойствах Неполные антигены (гаптены) не способны индуцировать иммунный ответ (не обладает иммуногенностью), что связано с низкой молекулярной массой (менее 10 кДа), однако обладают чужеродностью и антигенностью – способностью специфически взаимодействовать с готовыми молекулами, например, антителами, или с соответствующими антигенраспознающими рецепторами на клетках лимфоцитах. Гаптен может вызвать иммунный ответ только после соединения с белковой молекулой. Гаптены могут быть простыми и сложными. Простые гаптены взаимодействуют с AT в организме, но не способны реагировать с ними in vitro, сложные гаптены взаимодействуют с AT in vivo и in vitro. 13. Приведите примеры адъювантов и объясните механизм их действия Вакцина представляет собой сложный иммунобилогический препарат, в состав которого, кроме специфических антигенов, входят стабилизаторы, консерванты, адъюванты. Адъюванты - вещества, усиливающие иммуногенность инактивированных вакцин. Различают несколько групп адъювантов: минеральные (соли или гидроокись алюминия и др.), растительные (сапонины), микробные (ЛПС, полисахариды, пептидогликаны, нуклеиновые кислоты и др.), синтетические (полиэлектролиты), цитокины. Механизмы: создание депо антигена (неорганические соли создают депо антигена в малых гранулах); активация АПК, приводящая к выработке цитокинов, которые регулируют направление дифференцировки Т-хелперов. Классическим является адьювант Фрейнда (суспензия убитых микобактерий в ланолиновом или вазелиновом масле). 14. Охарактеризуйте структуры, распознаваемые клетками систем врожденного и адаптивного иммунитета Специфичность заключается в химической структуре молекулы антигена (определение последовательности аминокислотных остатков, присоединенные группы, конформация третичной структуры белка). Именно эти особенности распознает иммунная система, и в итоге на них будет развиваться иммунный ответ. В связи с этим возникло понятие антигенной детерминанты, или эпитопа. Антигенная детерминанта (эпитоп) - это участок молекулы антигена, определяющий его специфичность, связывающийся с антигенраспознающими рецепторами Т- и В-лимфоцитов, а также антителам. Практически любая молекула антигена имеет несколько антигенных детерминант. Эпитопы бывают: линейными (в этом случае они представляют собой последовательность первичной структуры белка из нескольких аминокислотных остатков); конформационными (являются образованиями третичной структуры белка; зачастую могут быть отдаленными участками белковой молекулы антигена, сближающимися при образовании третичной структуры). 15. Какие клетки являются иммунокомпетентными? Назовите их, перечислите основные свойства Иммунокомпетентные клетки - лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки. Макрофаги обладают ярко выраженной фагоцитарной активностью. Они поглощают и расщепляют чужеродные объекты и удаляют из организма апоптировавшие клетки. Для реализации этих целей они синтезируют большой спектр различных ферментов, необходимых для внутри и внеклеточного разрушения мишени (протеазы, кислые гидролазы, лизоцим и др.) Макрофаги способны оказывать цитотоксическое действие на клетки. Они вырабатывают свободные радикалы кислорода (супероксид, перекись водорода, гидроксильный радикал и т.д.). Кроме того, макрофаги не только фагоцитируют чужеродный материал, но и презентируют переработанные антигены, активированным Т-лимфоцитом. Вырабатывая цитокины и хемотаксические факторы, макрофаги осуществляют регуляторную деятельность, влияя на функционирование других клеток иммунной системы. Дендритные клетки бывают как лимфоидное, так и миелоидного происхождения. Это АПК. Они распределены по всему организму. Наиболее многочисленны в коже, слизистых оболочках (входные ворота для антигенов), а также в органах иммунной системы (места презентации антигенов). Обладает подвижностью, а также способны переноситься с током крови и лимфы. Наиболее известные среди их клетки Лангерганса, локализирующиеся в коже. Они захватывают антиген, перерабатывают его и мигрируют в ближайший лимфатический узел для презентации этого антигена Т-лимфоцитами B-лимфоциты: Истинные иммунокомпетентные клетки, элиминируют экстрацеллюлярные бактерии и токсины; Распознают нативные антигены (BCR); Процессируют мелкие антигены в комплексе с МНС-2 для T-хелперов; Являются предшественниками для плазматических клеток; Формируют иммунную память. Выделяют 3 естественных субпопуляций В-клеток: В1, В2 и В-клетки маргинальной зоны селезенки (MZB-клетки). Т-лимфоциты: Имеют специфический рецептор к антигену – TCR; Образуют клоны; Развивают иммунные реакции; Формируют клеточную память; Выделяют: Т-хелперы – 30-60%; Т-цитотоксические – 15-40%; Т-reg – регуляторные – 4-7%; T-клетки памяти – до 15%. 16. Перечислите основные популяции и субпопуляции Т-лимфоцитов, дайте их краткую характеристику Т-лимфоциты занимают особое место в иммунной системе и служат главной популяцией в развитии клеточного иммунного ответа. Среди Т-лимфоцитов выделяют следующие основные субпопуляции: Т-клетки-хелперы (ThO, Th1, Th2, Тh17, Тhf); Регуляторные Т-клетки (Treg, Tr1, Тh3); ЦитотоксическиеТ-лимфоциты (ЦТЛ). Т-хелперы - функциональная субпопуляция Т-клеток, которые продуцируют различные цитокины и участвуют в распознавании антигенного пептида в составе главного комплекса гистосовместимости II класса (МНС II) на АПК, в генерации ЦТЛ, в межклеточной кооперации с В-клетками, направляя их дифференцировку по пути плазматических клеток, синтезирующих антитела, а также в некоторых вариантах цитотоксичности. ЦТЛ – клетки киллеры, способные уничтожать инфицированные вирусом клетки-мишени, опухолевые клетки, клетки трансплантата. ЦТЛ распознают антигенные пептиды в комплексе с главным комплексом гистосовместимости I класса - МНС I. Регуляторные Т-лимфоциты (Treg) подразделяются на природные (естественные), развивающиеся в тимусе, и индуцированные на периферии из Тh-клеток. Основные функции природных Тrеg-клеток - подавление (супрессия) аутоагрессивных клонов Т-лимфоцитов и формирование толерантности к пищевым антигенам и комменсалам, Тr1 и Th3 подавляют ответ эффекторных клеток адаптивного иммунитета, регулируя развитие иммунных реакций. Т-лимфоциты памяти: Долгоживущие; Не достигают терминальной дифференцировки; Способны к самоподдержанию популяции; Повторная встреча с антигеном вызывает быстрый и сильный иммунный ответ. NKT-клетки – особая субпопуляция Т-лимфоцитов (а не NK-клеток!). Формируются в процессе Т-лимфопоэза, но на поздних этапах развития приобретающие признаки NK-клеток. Помимо цитотоксической функции они выполняют роль практически единственного источника цитокинов (в первую очередь IFNγ) на первом этапе реакции на внедрение патогенов. Кроме того, NKT-клетки способны осуществлять регуляторную функцию, ограничивая интенсивность иммунного ответа, а также аутоагрессию. 17. Перечислите основные популяции и субпопуляции B-лимфоцитов, дайте их краткую характеристику Выделяют 3 естественных субпопуляций В-клеток: В1, В2 и В-клетки маргинальной зоны селезенки (MZB-клетки). |