Мотивация труда персонала. Исследование поведения человека в трудовом процессе дает общие объяснения мотивации и позволяет создать модели мотивации сотрудника на рабочем месте. Теории мотивации подразделяют на две категории содержательные и процессуальные

Скачать 373 Kb. Скачать 373 Kb.

|

|

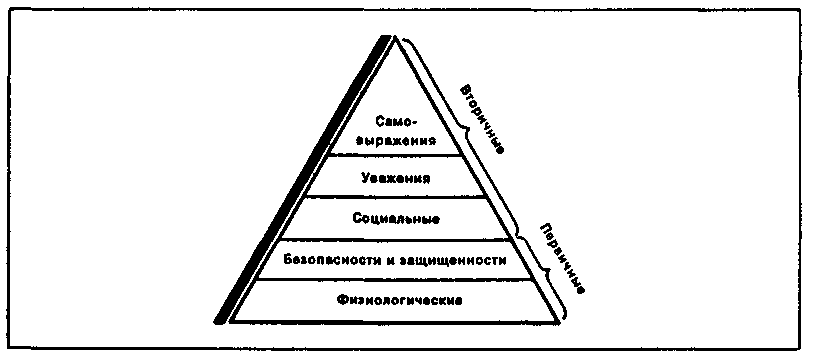

Понимание мотивации и мотива в психологии противоречиво и неоднозначно, то по этой причине дадим сначала свое толкование сущности мотива и мотивации. Оно основывается на ведущих положениях учения об этих важных психических явлениях. Проблемами мотивации занимались: Б.Г.Ананьев, Дж.Аткинсон, М.Аргайл, В.Г.Асеев, Л.И.Божович, М.А.Данилов, В.С.Ильина, К.Левин, А.Н.Леонтьев, М.Ш.Магомет-Эминов, А.Маслоу, Н.Г.Морозова, Ж.Нюттен, С.Л.Рубинштейн, Л.С.Славина, З.Фрейд, П.Фресс, В.Э.Чудновский, Г.И.Щукина, П.М.Якобсон, и др. Понятие мотивации обычно употребляется в двух значениях. В первом, более узком значении оно включает в себя совокупность побуждений, мотивов, психологически разнородных факторов, направляющие поведение и деятельность человека. От понятия мотива в этом значении понятие мотивации отличается тем, что включает цели, ведущие к достижению мотива (мотивов), если они с ним не совпадают. В последнем случае в совокупности побуждений данной деятельности участвуют и волевые процессы, т.е. сфера произвольности [12, с. 11]. Второе, широкое значение понятия мотивации объединяет все устойчивые мотивы человека, которые имеют определенную иерархию и выражаются направленностью личности, а так же аффективную, и волевую сферу личности, переживание удовлетворения потребности, определяющие его совокупную деятельность, т.е. жизнь в целом. Для широкого значения понятия мотивация часто применяется термин «мотивационная или мотивационно-потребностная сфера» [12, с. 12]. Так, нами было принято понимание мотивации как системы побудителей и как побудительного свойства потребности, мотива, других инициаторов человеческой активности, как целесообразное побуждение, возникающее из потребности, влечения, инстинкта, мотива, которые, в свою очередь, рассматриваются в качестве форм мотивации различного уровня и модальности. Наиболее зрелой, человеческой формой мотивации является мотив. Он отражает состояние целостной личности, "учитывает интересы" всех систем человека и является регулятором самих первичных побудителей. Являясь интегральным и системным регулятором и побудителем активности, он может задерживать и санкционировать удовлетворение актуальной потребности, согласуя это с настоящим и будущим личности, с сохранением ее устойчивости и постоянства в меняющихся условиях жизнедеятельности. Мотив - это личностное образование, возникающее на основе аффективной и сознательной переработки имеющихся потребностей, влечения. При этом согласуются и взвешиваются условия удовлетворения этих потребностей, последствия от удовлетворения, что делает мотив высшей формой побуждения и регуляции поведения, деятельности человека [1, с. 18]. Мотив, следовательно, выступает такой мотивационной формой, в которой воплощены личностная значимость, смысл, эмоциональное переживание смысла, осознание ценности принятого решения и т.д. Именно такой подход к пониманию сути мотивации и мотива, связи мотива с волевым актом и наполнением его смыслом и эмоциональными переживаниями мы считаем наиболее продуктивным и рациональным. Но, естественно, возникает вопрос, за счет каких психических ресурсов происходит наполнение смыслом и переживаниями выбранного поведения, что в мотиве придает решению эмоциональность и личностную значимость? Д.Н. Узнадзе, на наш взгляд, нашел достаточно точный и истинный ответ на этот вопрос. По его мнению, человек "каждую свою потребность, возникающую у него в определенный момент времени и в определенных условиях, связывает с постоянными, высшими, неизбежными потребностями своего "Я" и, исходя из этого, заботится об их удовлетворении" (Узнадзе Д.Н., 1966). Эти высшие потребности, которым посредством мотива человек подчиняет все низшие (витальные), образуются под влиянием прошлого людей, их жизненных ситуаций, в которых они воспитывались и получали впечатления, особенно импритинговые впечатления, закладывающие будущую программу развития личности, под влиянием социальных ситуаций, формирующих культуру человека, а также под влиянием индивидуальных и типологических свойств личности, образующих определенный стиль поведения и деятельности человека. Мотивация является одной из фундаментальных проблем как отечественной, так и зарубежной психологии, так как все психические явления и процессы, как неотъемлемая часть структуры деятельности обусловлены именно мотивацией. В отечественной психологии мотивация рассматривается как сложный, многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека – его поведения, деятельности. Высшим уровнем которой является сознательно-волевой. Мотивацию рассматривают как сложную, неоднородную многоуровневую систему побудителей, включающую в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т.д. [8, с. 102]. 1.2 Содержательные теории мотивации 1.Теория иерархии потребностей Абрахама Маслоу. А. Маслоу установил, что человек испытывает одновременно потребности различных уровней, но потребности какого-то одного уровня будут всегда доминировать. Кроме того, человек испытывает потребности более высокого уровня только после того, как он удовлетворит потребности более низких уровней [16, c. 15]. Менеджер должен определять доминирующую потребность каждого работника и мотивировать эффективность его работы, удовлетворяя эту потребность. В пирамиду потребностей Маслоу входят (рис. 1) следующие группы: 1 .Физиологические потребности. К данной группе потребностей относятся потребности в пище, одежде, воздухе, убежище, т.е. те потребности, которые человек должен удовлетворять, чтобы выживать, поддерживать организм в жизнедеятельном состоянии. Люди, в которых доминируют эти потребности, мало интересуются содержанием работы, уровень оплаты, условия труда, удобство на рабочем месте являются для них определяющими. 2. Потребность в безопасности связана со стремлением и желанием людей находиться в стабильном состоянии, лишенном риска, страха, болей, болезней и страданий. Люди с доминирующей потребностью безопасности любят порядок, четкие правила, ясные инструкции, избегают рискованных ситуаций, свою работу они оценивают с позиции стабильного существования в будущем. Для них важны гарантии на работе, пенсионное обеспечение, медицинское страхование, они учатся, чтобы застраховать себя в будущем, но не любят изменений и преобразований. Таких людей надо мотивировать гарантиями социального обеспечения, применять ясные и справедливые правила регулирования их деятельности, поручать им формализованные задачи, но нельзя давать задания, связанные с риском и принятием ответственных решений. 3. Потребность принадлежности и причастности. Человек с доминирующей потребностью в причастности стремится к участию в совместных действиях, он хочет дружбы любви, быть членом какой-либо организации, участвовать в общественных мероприятиях. Он ценит коллектив и старается устанавливать теплые, дружеские отношения со своими коллегами. Чтобы мотивировать таких людей, необходимо давать им задания, связанные с групповой работой, давать им общественные поручения, напоминать о том, как их ценят коллеги. 4. Потребность признания и самоутверждения. Люди с такой потребностью желают быть компетентными, сильными, способными, уверенными в себе, стремятся к тому, чтобы окружающие признавали их заслуги и уважали, они занимают лидерское положение и ценят авторитет. Чтобы эффективно стимулировать таких людей, надо давать им ответственные задания, делегировать им часть своих полномочий, публично выражать признание их заслуг, присуждать им звания. 5. Потребность самовыражения выражается в стремлении человека к наиболее полному использованию своих знаний, способностей, умений и навыков, в творческом отношении к работе, независимости суждений, открытости к восприятию себя и людей. Таким людям нужно давать творческие задания, требующие оригинальность мышления и изобретательность, их не ограничивать строгими правилами и контролем [16, c. 17]. По теории Маслоу все эта потребности можно расположить в виде строгой иерархической структуры (рис 1). Этим он хотел показать, что потребности нижних уровней требуют удовлетворения и, следовательно, влияют на поведение человека прежде, чем на мотивации начнут сказываться потребности более высоких уровней.  Рис.1. Иерархия потребностей по А.Маслоу В каждый конкретный момент времени человек будет стремиться к удовлетворению той потребности, которая для него является более важной или сильной. Прежде, чем потребность следующего уровня станет наиболее мощным определяющим фактором в поведении человека, должна быть удовлетворена потребность более низкого уровня. Вот что говорят в своей трактовке теории Маслоу психологи Кэлвин Холл и Гарднер Линдсей: "Когда наиболее сильные и приоритетные потребности удовлетворены, возникают и требуют удовлетворения потребности, стоящие в иерархии следом за ними. Когда и эти потребности удовлетворяются, происходит переход на следующую ступень лестницы факторов, определяющих поведение человека" [8, с. 224]. Поскольку с развитием человека как личности расширяются его потенциальные возможности, потребность в самовыражении никогда не может быть полностью удовлетворена. Поэтому и процесс мотивации поведения через потребности бесконечен. Хотя теория человеческих потребностей Маслоу дала руководителям весьма полезное описание процесса мотивации, последующие экспериментальные исследования подтвердили ее далеко не полностью. Конечно, в принципе, людей можно отнести к той или иной достаточно широкой категории, характеризующейся какой-либо потребностью высшего или низшего уровня, но четкой пятиступенчатой иерархической структуры потребностей по Маслоу, по-видимому, просто не существует. Не получила полного подтверждения и концепция наиважнейших потребностей. Удовлетворение какой-либо одной потребности не приводит к автоматическому задействованию потребностей следующего уровня в качестве фактора мотивации деятельности человека. Основная критика теории Маслоу сводилась к тому, что ей не удалось учесть индивидуальные отличия людей. Эдвард Лоулер напротив ввел иерархическую структуру индивидуальных потребностей - предпочтений, которую человек формирует на основании своего прошлого опыта. Так, исходя из своего прошлого опыта, один человек может быть более всего заинтересован в самовыражении, в то время как поведение другого, вроде бы схожего с ним и также работающего, будет в первую очередь определяться потребностью в признании, социальными потребностями и потребностью в безопасности. Некоторые люди, например, были настолько потрясены великой депрессией 30-х г., что потом (хотя им и удалось разбогатеть) всю жизнь доминирующей у них оставалась потребность в безопасности [8, с. 108]. В итоге, как отмечает Митчелл: "Руководители должны знать, что предпочитает тот или иной сотрудник в системе вознаграждений, и что заставляет какого-то из ваших подчиненных отказываться от совместной работы с другими. Разные люди любят разные вещи, и если руководитель хочет эффективно мотивировать своих подчиненных, он должен чувствовать их индивидуальные потребности" [18, с. 88]. Теория ERG Альдерфера Содержательные теории трудовой мотивации Герцберга и в особенности Маслоу получили развитие в работах Клейтона Альдерфера. Клейтон Альдерфер разработал теорию ERG, сформулировал модель категорий потребностей. Так же, как Маслоу и Герцберг, он выделяет определенные категории потребностей и считает, что существуют основополагающие различия между потребностями низшего порядка и высшего. Альдерфер выделил три группы основных потребностей: существования, в связях и росте (отсюда название - теория ERG). Потребности существования касаются выживания (физиологическое благополучие). Потребности в связях подчеркивают значимость межличностных, социальных взаимоотношений. Потребности в росте связаны с внутренним стремлением человека к развитию. Очевидно, что они связаны очень тесно с утверждениями, выдвигаемыми Маслоу и Герцбергом, но потребности ERG не имеют четкой демаркации. Альдерфер предполагает скорее континуум, чем иерархические уровни или два фактора доминирующих потребностей. В отличие от Маслоу и Герцберга он не утверждает, что потребности более высокого уровня становятся мотивирующим фактором только после удовлетворения потребностей более низкого уровня или что лишение чего-либо является единственным способом активизации потребности. Например, согласно теории ERG происхождение человека и культурная среда могут обусловить то, что потребности в связях будут предшествовать неудовлетворенным потребностям существования, и чем больше удовлетворяются потребности в росте, тем сильнее они становятся. Теория ERG в целом обладает рядом сильных сторон, присущих ранним содержательным теориям, но лишена многих свойственных им ограничений. Однако остается фактом неспособность содержательных теорий объяснить всю сложность трудовой мотивации, по этой причине они не могут быть непосредственно транслированы в реальную практику управления человеческими ресурсами. Теория потребностей потребности Мак Клелланда. Другой моделью мотивации, делавшей основной упор на высших уровней, была теория Дэвида Мак Клелланда. Он считал, что людям присущи три потребности: Власти; Успеха; Причастности. Потребность власти выражается как желание воздействовать на других людей. В рамках иерархической структуры Маслоу потребность власти попадает куда-то между потребностями в уважении и самовыражении. Люди с потребностью власти чаще всего проявляют себя как откровенные и энергичные люди, не боящиеся конфронтации и стремящиеся отстаивать первоначальные позиции. Зачастую они хорошие ораторы и требуют к себе повышенного внимания со стороны других. Управление очень часто привлекает людей с потребностью власти, поскольку оно дает много возможностей проявить и реализовать ее. Люди с потребностью власти - это не обязательно рвущиеся к власти карьеристы в негативном и наиболее часто употребляемом значении этих слов. Анализируя различные возможные способы удовлетворения потребности власти, МакКлелланд отмечает: "Тех людей, у которых наивысшей является потребность власти и отсутствует склонность к авантюризму или тирании, а основной является потребность к проявлению своего влияния, надо заблаговременно готовить к занятию высших руководящих должностей. Личное воздействие может быть основой лидерства только в очень небольших группах. Если же человек хочет стать лидером большого коллектива, он должен использовать гораздо более тонкие и социализированные формы для проявления своего воздействия.... Положительный или социализированный образ власти лидера должен проявляться в его заинтересованности в целях всего коллектива, определении таких целей, которые подвигнут людей на их выполнение, в помощи коллективу при формулировании целей, во взятии на себя инициативы по обеспечению членов руководимого коллектива способами и средствами достижения целей, в формировании у членов коллектива уверенности в собственных силах и компетентности, что позволит им эффективно работать" [3, с. 105]. Потребность успеха также находится где-то посередине между потребностью в уважении и потребностью в самовыражении. Эта потребность удовлетворяется не провозглашением успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а процессом доведения работы до успешного завершения. Люди с высокоразвитой потребностью успеха рискуют умеренно, любят ситуации, в которых они могут взять на себя личную ответственность за поиск решения проблемы и хотят, чтобы достигнутые ими результаты поощрялись вполне конкретно. Как отмечает Мак Клелланд: "Неважно, сколь сильно развита у человека потребность успеха. Он может никогда не преуспеть, если у него не будет для этого возможностей, если его организация не предоставит ему достаточную степень инициативы и не будет вознаграждать его за то, что он делает" [3, с. 105]. Двухфакторная теория Герцберга Во второй половине 50-х годов Фредерик Герцберг с сотрудниками разработал еще одну модель мотивации, основанную на потребностях. Эта группа исследователей попросила ответить 200 инженеров и конторских служащих одной крупной лакокрасочной фирмы на следующие вопросы: "Можете ли вы описать подробно, когда после выполнения служебных обязанностей чувствовали себя особенно хорошо?" и "Можете ли вы описать подробно, корда после выполнения служебных обязанностей чувствовали себя особенно плохо?" [22, с. 71]. Согласно выводам Герцберга, полученные ответы можно подразделить на две большие категории, которые он назвал "гигиеническими факторами" и «мотивацией». Гигиенические факторы связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, а мотивация - с самим характером и сущностью работы. Согласно Герцбергу, при отсутствии или недостаточной степени присутствия гигиенических факторов у человека возникает неудовлетворение работой. Однако, если они достаточны, то сами по себе не вызывают удовлетворения работой и не могут мотивировать человека на что-либо. В отличие от этого отсутствие или неадекватность мотивации не приводит к неудовлетворенности работой. Но их наличие в полной мере вызывает удовлетворение и мотивирует работников на повышение эффективности деятельности. Соотношение между удовлетворенностью и неудовлетворенностью работой как Герцберг описывал следующим образом: "Результаты нашего исследования, а также результаты, полученные мною в ходе обсуждений с другими специалистами, использовавшими совершенно иные методы, позволяют заключить, что факторы, вызывавшие удовлетворение работой и обеспечивавшие адекватную мотивацию - это иные и существенно отличные факторы, чем те, которые вызывают неудовлетворение работой. Поскольку при анализе причин удовлетворенности или неудовлетворенности работой приходится рассматривать две различные группы факторов, то, следовательно, эти два чувства не являются прямо противоположными друг другу. Обратным чувству удовлетворения от работы является его отсутствие, а не неудовлетворенность. Обратным чувству неудовлетворенности является, в свою очередь, его отсутствие, а не удовлетворение работой" [22, с. 72]. Хотя эта теория эффективно использовалась в ряде организаций, в ее адрес раздавались и критические замечания. В основном они были связаны с методами исследований. Действительно, когда людей просят описать ситуации, когда им бывало хорошо или плохо после выполнения работы, то они инстинктивно связывают благоприятные ситуации с ролью своей личности и объектов, которые они контролируют, а неблагоприятные - с ролью других людей и вещей, которые объективно от опрашиваемых не зависят. Таким образом, результаты, которые получил Герцберг, были, по крайней мере частично, результатом того, как он задавал вопросы. Суммируя результаты обзора, посвященного теории Герцберга, Хаус и Вигдор отмечают: "Один и тот же фактор может вызвать удовлетворение работой у одного человека и неудовлетворение у другого, и наоборот". Таким, образом, и гигиенические факторы, и мотивирующие могут являться источником, мотивации и зависит это от потребностей конкретных людей. Поскольку у разных людей разные потребности, то и мотивировать разных людей будут разные факторы. Кроме того, Герцберг предполагал наличие сильной корреляции между удовлетворением от работы и производительностью труда. Как показывают другие исследования, такая корреляция существует далеко не всегда. Хеллрител в Слокам отмечают в этой связи: "Отсутствие какой-либо однозначной взаимосвязи между отношением к работе и производительностью труда можно проиллюстрировать на примере тех работников, которые весьма удовлетворены своей работой потому, что у них есть широкие возможности для социального общения с коллегами, но мотивов для повышения производительности труда практически нет. Другими словами, повышение производительности относится к разряду вторичных среди целей, которые преследуют такие работники, приходя на работу. Усиление мотивирующих факторов не всегда приводит к повышению производительности". Например, человек может любить свою работу потому, что он считает коллег друзьями и, общаясь с ними, он удовлетворяет свои социальные потребности. Вместе с тем, такой человек может считать болтовню с коллегами более важным делом, чем выполнение порученной ему работы. Таким образом, несмотря на высокую степень удовлетворения работой, производительность может оказаться низкой. В силу того, что социальные потребности играют очень важную роль, введение таких мотивирующих факторов, как усиление ответственности за порученное дело, может не оказать мотивирующего воздействия и не привести к росту производительности. Это будет именно так, особенно в том случае, если другие работники воспримут возрастание производительности труда данного работника как нарушение негласно установленных норм выработки. Все эти критические замечания ясно показывают, что мотивацию надо воспринимать как вероятностный процесс. То, что мотивирует данного человека в конкретной ситуации, может не оказать никакого воздействия на него в другое время или на другого человека в аналогичной ситуация. Таким образом, хотя Герцберг и сделал важный вклад в понимание мотивации, его теория не учитывает многих переменных величин, определяющих ситуации, связанные с ней. Впоследствии исследователям стало понятно, что для того, чтобы объяснить механизм мотивации, необходимо рассмотреть многочисленные поведенческие аспекты и параметры окружающей среды. Реализация этого подхода привела к созданию процессуальных теорий мотивации. Таблица 2 Двухфакторная модель Ф. Герцберга

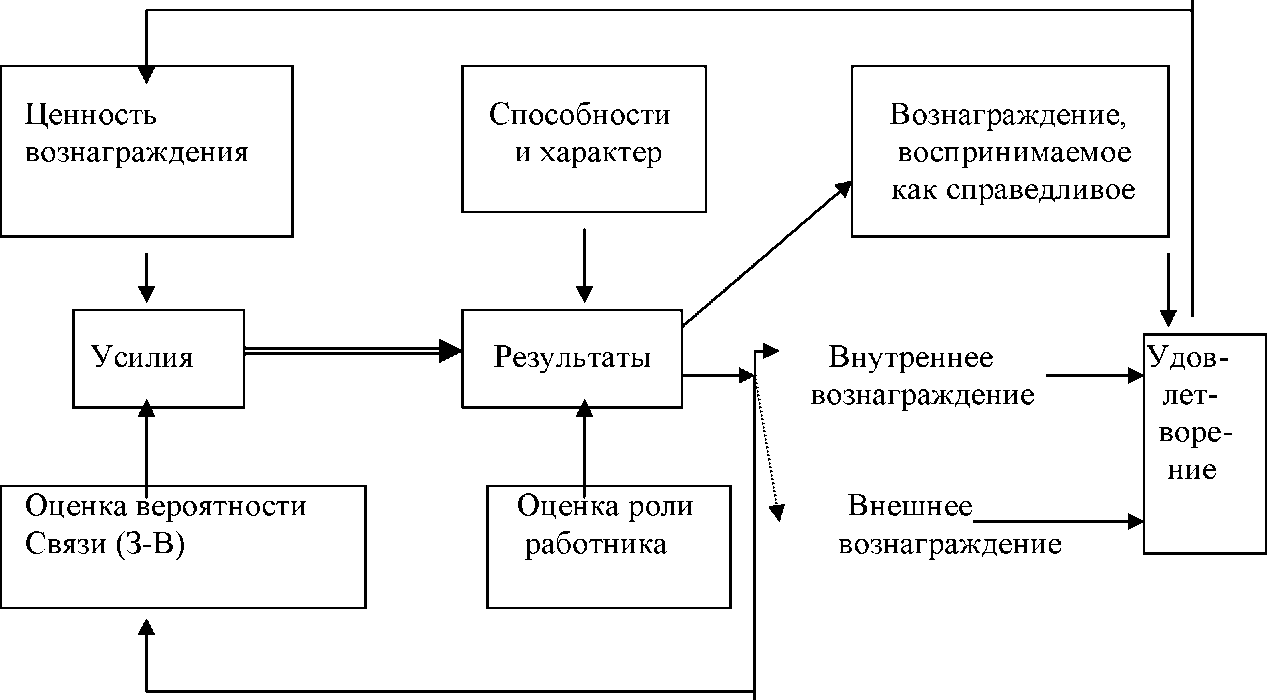

Таким образом, теория мотивации Герцберга имеет много общего с теорией Маслоу. Гигиенические факторы Герцберга соответствуют физиологическим потребностям, потребностям в безопасности и уверенности в будущем. Его мотивации сравнимы с потребностями высших уровней Маслоу. Но в одном пункте эти две теории резко расходятся. Маслоу рассматривал гигиенические факторы, как нечто, что вызывает ту или иную линию поведения. Если менеджер дает рабочему возможность удовлетворить одну из таких потребностей, то рабочий в ответ на это будет работать лучше. Герцберг же, напротив, считает, что работник начинает обращать внимание на гигиенические факторы только тогда, когда сочтет их реализацию неадекватной или несправедливой. 1.3 Процессуальные теории мотивации Общая концепция теорий строится на следующих положениях: человек, осознав задачи и возможное вознаграждение за их решение, соотносит эту информацию со своими потребностями, мотивационной структурой и возможностями, настраивает себя на определенное поведение и осуществляет действия, приводящие к результату, который должен быть оценен и поощрен вознаграждением. 1. Теория ожидания Виктора Врума Процессуальные теории рассматривают мотивацию как процесс управления выбором. В. Врум утверждал, что люди постоянно находятся в состоянии мотивации. Успешный менеджер должен показывать подчиненным, что направление их усилий на достижение целей организации приведет к достижению их личных целей. Он считал, что подчиненные работают наиболее продуктивно, когда уверены, что оправдают их ожидания в трех областях: 1. Ожидания в отношении затрат труда и результатов З — Р. Человек должен знать, что затраченные усилия вызовут определенные результаты, если этой связи нет, то мотивация ослабевает. 2. Ожидания в отношении результатов и вознаграждения Р — В. Человек должен быть уверен в том, что определенный достигнутый результат будет соответственно вознагражден повышением заработной платы, премией, льготой и т.д. 3. Ценность вознаграждения — валентность, т.е. мера ценности и приоритетности вознаграждения для работника (оценка от -1.0 до 1.0) Теория ожидания трудна в применении, т.к. требует измерения предлагает некоторые практические советы для менеджеров: Зная, какие стимулы эффективны для каждого из подчиненных, каковы потребности и ценности вознаграждения, можно усилить мотивационный процесс. Менеджеры должны соотносить вознаграждения с потребностями сотрудников, с эффективностью и результативностью работы. Менеджерам необходимо формировать высокий, но реалистичный и достижимый уровень результатов, т.к. в соответствии с ними работник формирует свои ожидания. 2.Теория справедливости С. Адамса. Теория справедливости (равенства) утверждает, что люди удовлетворены тогда, когда в организации соблюдается справедливое равенство в отношении норм труда и вознаграждения за затраченные усилия. В природе людей заложено субъективное отношение к затраченным усилиям и вознаграждению особенно относительно других людей, выполняющих аналогичную работу. Он постоянно сравнивает с другими результаты труда и уровень заработной платы. Если человек считает, что его оценили несправедливо, у него возникает психологическое напряжение, чувство неудовлетворенности, которые могут привести к изменению уровня мотивации. Он или снижает свои усилия, или требует повышения заработной платы или снижения уровня вознаграждения сотрудников, или постарается компенсировать затраченные усилия путем воровства, или, в конце концов, покидает организацию. Чтобы подобные ситуации не возникали, необходима ясная и прозрачная система оценки и оплаты труда, дающая разъяснения относительно того, какие факторы определяют величину нагрузки и вознаграждения. Менеджерам нужно предоставлять подчиненным максимум информации о том, кто, за что и сколько получает за проделанную работу. 3. Модель Портера и Лоулера Модель Лаймана Портера и Эдварда Лоулера соединила в себе содержательные и процессуальные теории мотивации (рис. 2). Она работает следующим образом: человек соединяет ценность ожидаемого вознаграждения с восприятием того, какие усилия нужно сделать, чтобы получить такое вознаграждение; он прилагает определенные усилия, приводящие к определенным результатам; результаты зависят от способности и характера человека и осознания той роли, которую он играет в выполнении данного задания; за результаты труда он получает внутреннее или внешнее вознаграждение. Внутреннее вознаграждение - это чувство удовлетворения от выполненной работы, чувство компетентности и самоуважения. К внешнему вознаграждению авторы модели отнесли похвалу, премию, продвижение по службе и т.д. Вознаграждение вызывает чувство удовлетворения, которое зависит от ценности и справедливости вознаграждения. Основной вывод теории звучит следующим образом: результативная работа приводит к удовлетворению, а не удовлетворение приводит к результативному труду, как утверждал Ф.Герцберг.  Рис. 2 Модель Портера и Лоулера Особенности мотивации, основанной на идентификации целей работника с целями организации Существует достаточно много вариантов типологий мотивации к труду. Эйдельман Я.Л. и Лапыгин Ю.Н. на основании эмпирических исследований, проведенных в 1991 году во Владимирской области, сгруппировали различные мотивы трудовой деятельности в 5 типов мотивации: Инструментальный - ориентация на труд как средство достижения определенных материальных благ, лежащих вне сферы труда; Комфортно-ориентированный - ориентация на относительно комфортные условия труда; Коллективистский - ориентация на положительный эффект общения с другими членами коллектива и руководителями; Достижительный - ориентация на повышение статуса, квалификации, на признание в коллективе, продвижение в должности и т.д.; Интеллектуальный - ориентация на сложную, интересную работу, позволяющую раскрыть свои способности. Исследования, проведенные до начала экономической реформы (перехода к рыночной экономике), показали, что в 70-х годах достижительная мотивация носила определяющее значение для всех показателей трудовой деятельности, почти во всех случаях опережая инструментальную. Такой тип мотивации включает в себя не только стремление к признанию окружающих через достижения в труде, но и стремление к самовыражению через труд, стремление к росту квалификации, к повышению статуса в иерархической структуре. Интеллектуальная мотивация несколько уступала по силе воздействия на результаты труда достижительной и инструментальной мотивации, если оценка производилась в среднем для всего персонала изучаемого предприятия. Однако в группе специалистов этот тип мотивации был наиболее сильным, особенно в научных организациях. В начале 80-х гг. произошел резкий перелом массового сознания, выразившийся в том, что идеологические клише, пропагандирующие трудовую инициативу, ответственность каждого работника и уважение к лучшим работникам, были побеждены реальностью и перестали восприниматься. Достижительная и инструментальная мотивация не потеряли в силе воздействия на производство, но численность работников с такими типами мотивации сократилась. Результатом этого стало снижение трудовой активности. Понадобилась реформа не организации труда и заработной платы, а отношений собственности. Появление кооперативов в 1987-1990 гг. показало, что помимо материальной заинтересованности огромную роль в эффективной деятельности играли относительная независимость и самостоятельность, более высокая, по сравнению с работниками государственных предприятий, возможность самореализации. К сожалению, после начала широкой реформы отношений собственности о наличии достижительной и инструментальной мотивации вообще забыли, полагаясь только на инструментальную. А поскольку использовать её также не представилось возможным, связь между доходом и трудом большинства работников прекратилась. "Последствия этого, видимо, скажутся, - пишут Эйдельман Я.Л. и Лапыгин Ю.Н., - весьма остро после того, как пик экономического спада пройдет и темпы последующего роста будут связаны с силой мотивации к труду" [27, c. 48]. Таким образом, существует насущная потребность в мотивировании работников новыми методами. Поиск такого рода технологий, органичных для условий российской действительности, не дает покоя исследователям. Одной из таких методик является концепция целеполагания применительно к системе мотивации. Теория постановки целей была разработана в 70-х гг. XX века рядом западных исследователей, однако её основателем по праву считают Эдвина Локка. В России же она стала актуальной сравнительно недавно. Особенностью нового типа мотивации труда, который формируется при применении данной технологии, является интерес работника к целям и миссии организации. Работник планирует свои действия в организации, исходя из её целей. Иными словами, идентифицирует цели организации со своими целями. Формирование такого типа мотивации осуществляется при помощи следующих методов: 1. Приобщение работников к собственности организации. 2. Партисипативный менеджмент. Исследования Эйдельмана Я.Л. и Лапыгина Ю.Н. свидетельствуют, что предпочтения коллективной и государственной собственности связаны с наиболее слабыми типами мотивации, такие работники обладают наименьшей трудовой активностью. Наибольшей же активностью обладают работники, предпочитающие коллективно-долевую и открытую акционерную формы, в этих группах исключительно сильно выражена достижительная мотивация в форме ориентации на возможность проявления трудовой инициативы, а ориентация на уравнительный принцип оплаты труда практически не наблюдается. Коллективную и государственную собственность поддерживают работники с самым низким трудовым потенциалом - это представители старших возрастов с низким уровнем образования и квалификации. Среди более молодых, образованных и квалифицированных работников гораздо сильнее выражены предпочтения коллективно-долевой, открытой акционерной и индивидуальной частной форм собственности. Иными словами, приобщение работников к собственности организации путем приватизации организаций, распределения акций среди сотрудников организации оказывает положительное влияние на мотивацию персонала. Партисипативный менеджмент - это деятельность по вовлечению работников в управленческий процесс, принятие управленческих решений. Партисипативные стратегии служат целям привлечения персонала в результате необходимости или выбора к одному или нескольким видам деятельности. Вовлечение или участие работников должно: затрагивать "надлежащих" работников на "надлежащих" работах; внушать понимание необходимости перемен; обеспечивать самосознание и саморуководство со стороны работников и групп в области перемен; обеспечивать совместимость целей индивида, группы и организации; обеспечивать более действенное, быстрое и в целом более гладкое внедрение; внушать приверженность делу; улучшать трудовые установки; приводить к возможно более высокой производительности и общей результативности. Результатами использования партисипативных методов при правильном их применении, как правило, являются: 1) рост зрелости работников (их способность и готовность к труду); 2) делегирование полномочий и децентрализация ответственности; 3) повышение действенности реализуемых решений; 4) лучшее понимание решений и проблем их реализации; 5) создание механизмов для роста сотрудников и руководителей низового звена; 6) улучшение коммуникаций и сотрудничества. Когда "надлежащая" задача или проблема поставлена перед "надлежащей" группой или индивидами и использован "надлежащий" групповой процесс, результаты бывают исключительными и служат колоссальным источником роста производительности. Эти два метода способствуют приобщению работника к деятельности организации и дают ему возможность влиять на эту деятельность. Таким образом, возникают отношения социального партнерства между работником и руководством организации, что приводит к появлению заинтересованности в достижении целей организации, а впоследствии - к восприятию этих целей и их идентификации с собственными целями. Выводы Роль мотивационных факторов в современной рыночной экономике чрезвычайно велика. Их правильное применение помогает создать из персонала ту команду, которая обеспечит экономический успех организации. В России проблема мотивации остается самой актуальной, но и самой неразрешенной в практическом плане. Однако, конкуренция и потребность в классных специалистах заставляют российских работодателей учить незнакомое слово «мотивация» и пытаться определять потребности своих работников. Существующие теории мотивации труда, не объясняя проблемы в целом, каждая в отдельности существенно обогащает наше представление о мотивации, дополняя друг друга. С целью повышения эффективности труда, влияния на негативные моменты современных трудовых отношений необходим постоянный поиск и внедрение разнообразных способов и приемов влияния на трудовые усилия работников с использованием существующих теорий мотивации, которые предоставляют для этого широкие и конкретные возможности. |