выавы. Задания. Источники информации для решения практических заданий по дисциплине региональное управление и территориальное планирование

Скачать 2.16 Mb. Скачать 2.16 Mb.

|

|

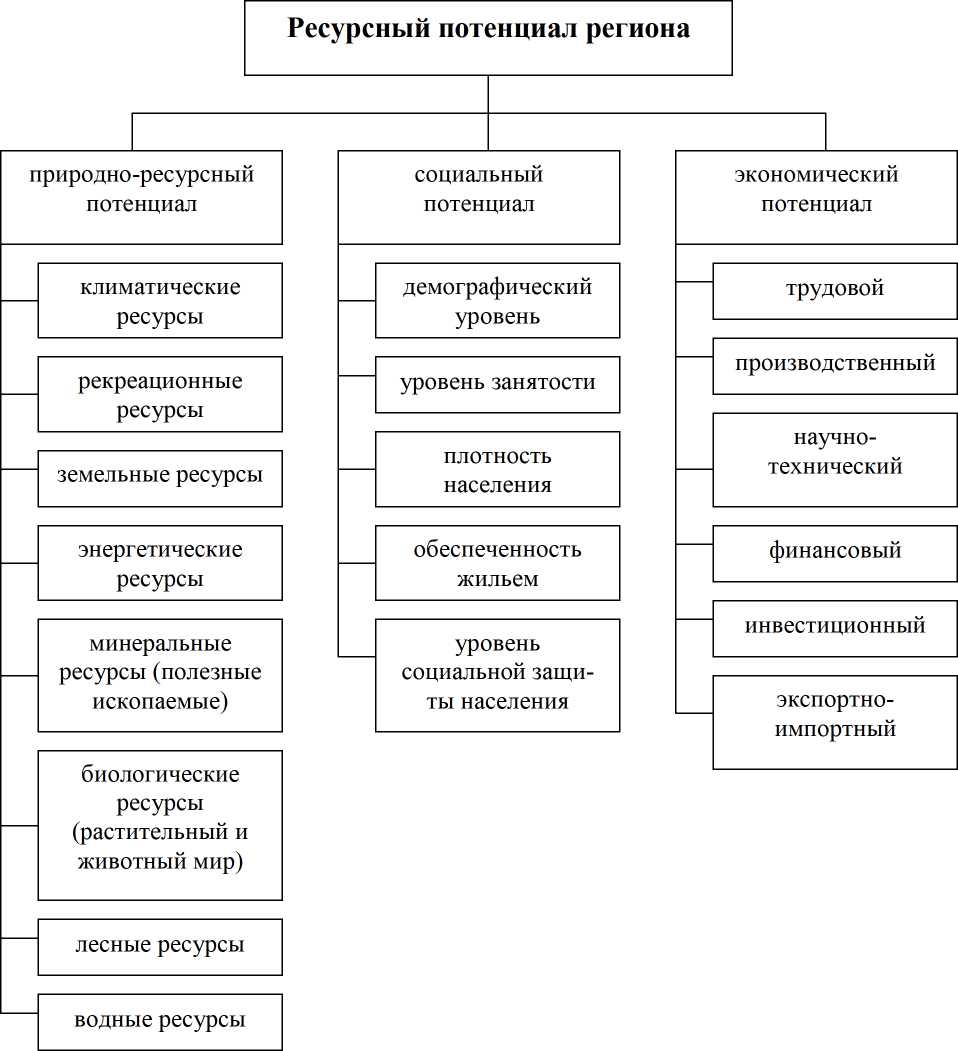

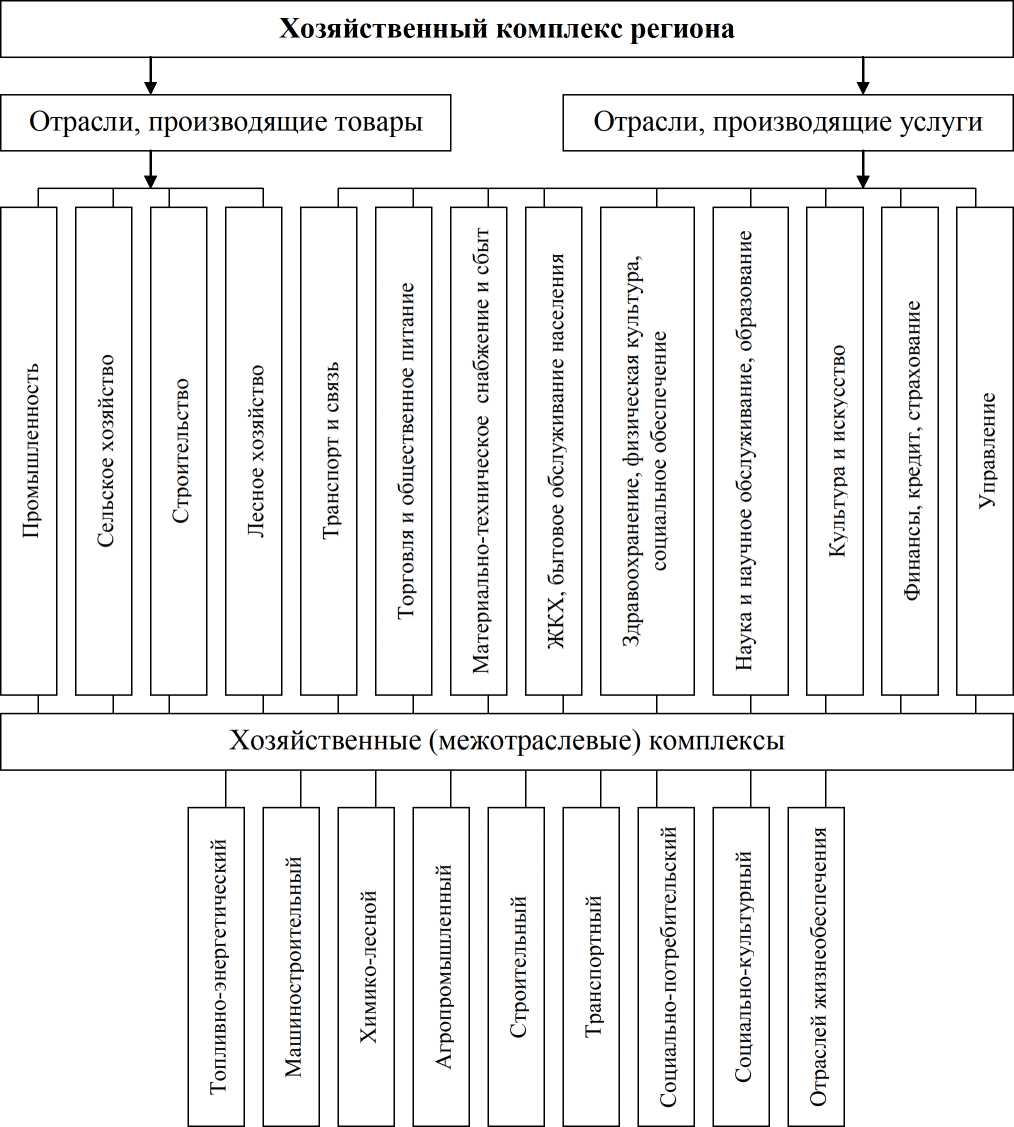

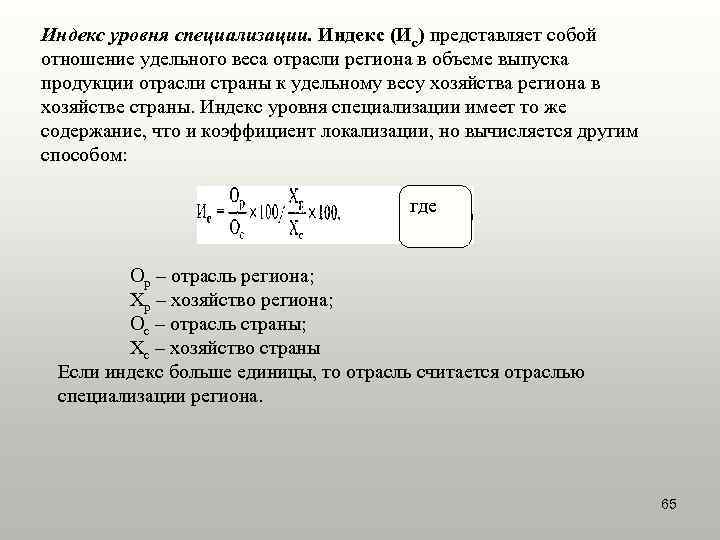

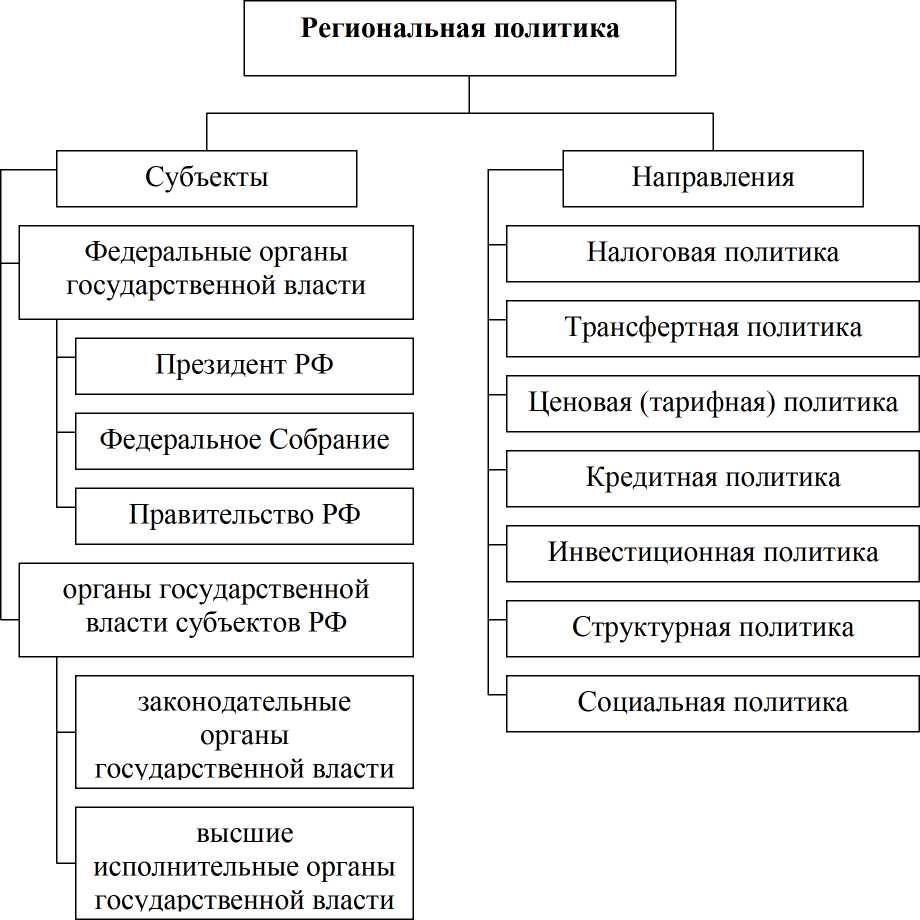

Тема 2. Основные факторы регионального развития Региональное развитие - это режим функционирования региональной системы, который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым и сбалансированным воспроизводством ресурсного потенциала региона. Существует три типа регионального развития: ассиметричный, симметричный (гармоничный) и нейтральный (рис. 2.1).  Рис. 2.1. Типы регионального развития Региональное развитие во многом зависит от величины и эффективности применения ресурсного потенциала региона. Под ресурсным потенциалом региона понимается совокупность всех видов ресурсов, формирующихся на данной территории, которые могут быть использованы в процессе общественного производства. Ресурсный потенциал региона подразделяется на 1) экологический, 2) социальный и 3) экономический (рис. 2.2.). Экологический (природно-ресурсный) потенциал региона - это природные ресурсы, доступные для использования при данном уровне развития технологий и социально-экономических отношений с учетом приемлемой антропогенной нагрузки на территорию. Социальный потенциал региона - это совокупность возможностей, которыми располагает регион для достижения основной цели своего развития - обеспечения наиболее благоприятных условий жизнедеятельности населения. Социальный потенциал региона во многом определяется развитием социального комплекса территории, включающего в себя прежде всего социальную инфраструктуру и демографическую обстановку в регионе. Экономический потенциал региона отражает уровень развития производительных сил региона, его способность производить продукцию, выполнять работы и оказывать услуги.  Рис. 2.2. Структура ресурсного потенциала региона Каждому региону присуще внутреннее хозяйственное единство, которое формирует его материально-производственная основа - хозяйственный комплекс региона. Хозяйственный комплекс региона - целенаправленно складывающееся динамичное и устойчивое региональное или локальное сочетание предприятий, объединенных тесными внутренними связями.  Рис. 2.3. Структура регионального хозяйственного комплекса В составе хозяйственного комплекса региона выделяют функциональные группы отраслей - специализирующие и обслуживающие. Отрасли специализации играют ведущую роль в экономике региона, составляют основу регионального хозяйственного комплекса. Специализация регионального комплекса обусловлена территориальными особенностями. Обслуживающие отрасли обеспечивают потребности основных отраслей хозяйства и населения региона. К ним относятся: строительство, транспорт, связь, торговля, рыночная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение. Комплексное развитие региона предполагает обеспечение наиболее рациональных отраслевых и территориальных пропорций, установление и поддержание оптимального соотношения между отраслями специализации и обслуживающими отраслями. Контрольные вопросы: Какова структура регионального хозяйственного комплекса. Что представляет собой специализация региона? Охарактеризуйте методы отраслевой специализации региона. Охарактеризуйте понятие «комплексное развитие региона». Практические задания Задание 1. Охарактеризуйте хозяйственный комплекс какой-нибудь области, республики РФ (по выбору студента). Опишите его структуру, укажите крупные предприятия области по плану: (ВЗЯТЬ 4-5 ПУНКТОВ НА ВЫБОР !) экономика отдельного региона; промышленность; сельское хозяйство; строительство; лесное хозяйство; транспорт и связь; торговля и общественное питание; жилищно-коммунальное хозяйство; бытовое обслуживание населения; образование; здравоохранение; социальное обеспечение; культура; финансы; страхование; управление. Задание 2. Используя данные Федеральной службы государственной статистики РФ, определите показатели (2-3 НА ВЫБОР, НАПРИМЕР ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДЕКС УРОВНЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ) представленные на рис. 2.4 и 2.5.. выбранного вами региона.  Рис.2.4. Некоторые показатели развития специализации региона  Рис. 2.5 Индекс уровня специализации региона ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛЬ К ТЕМЕ ! Национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ – 2020: инструментарий для регионального развития 9 июля 2020 Инвестиционный потенциал становится важным политическим ресурсом российских регионов, за который разворачивается серьезная конкуренция. Сегодня оценка эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти включает в себя не только уровень фактических инвестиций, но и усилия по созданию соответствующего климата и достижению высоких позиций в рейтингах инвестиционной привлекательности. Ведущим из них сегодня является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ[1], очередные результаты которого были представлены Президенту России В.В.Путину 9 июля 2020 года в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегического инициатив, в который входит Президент ТПП РФ С.Н.Катырин. ТПП России совместно с региональными торгово-промышленными палатами ежегодно участвует в формировании региональной базы респондентов в рамках подготовки самого Рейтинга. В начале Рейтинга 2020 находятся столичные регионы (Москва удерживает 1 место[2] второй год подряд, Санкт-Петербург - 4 место, Московская область – 5 место), регионы с развитым ресурсным сектором (Республика Татарстан – 2 место, Республика Башкортостан – 9 место, Тюменская область – 12 место, ХМАО-Югра – 14 место), крупные сельскохозяйственные центры (Краснодарский край – 6 место, Белгородская область – 7 место). В то же время географически удаленные регионы представлены слабее: за исключением отдельных крупных центров (Новосибирская область – 19 место), регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока традиционно имеют более низкие показатели, что при формировании предыдущих рейтингов отчасти объяснялось недостаточными усилиями руководства по повышению инвестиционной привлекательности. Однако в новом Рейтинге позиции, к примеру, регионов Дальневосточного федерального округа начали укрепляться: 10 из 11 субъектов округа показали улучшение занимаемой позиции. В ТОП-30 вошли Республика Саха (Якутия) – 20 место, Амурская область – 26 место, Камчатский край – 27 место и Сахалинская область – 30 место, в ТОП-40 вошли Республика Бурятия – 32 место и Приморский край – 34 место. С другой стороны, сохраняются предубеждения инвесторов по отношению к географически удаленным регионам, зачастую с плохой логистической сетью и отсутствием сырьевой базы. Тем не менее, инвестиционные перспективы не ограничиваются вложениями в ТЭК — хотя бы потому, что для этого сектора характерна высокая степень монополизации и государственного регулирования. А это накладывает определенные ограничения, особенно на иностранных инвесторов. Уровень инвестиционной привлекательности потому имеет особое политическое измерение, что не увязывает позиции регионов в рейтингах с наличием развитого ресурсного сектора или даже с фактическими объемами привлеченных инвестиций. Речь идет преимущественно о способности регионального руководства принимать своевременные меры, которые повышают доступность и эффективность административной системы, снимают лишние бюрократические барьеры, формируют привлекательную институциональную среду. Поэтому прямой зависимости между позициями регионов в «инвестиционных» рейтингах и фактическим уровнем социально-экономического развития, за исключением особых статусных регионов, нет. Механизмы создания благоприятного инвестиционного климата можно условно разделить на 1) меры, направленные непосредственно на привлечение капитала (например, снятие административных барьеров и формальных ограничений по определенным процедурам), а также на 2) косвенные меры, к котором можно отнести различные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, развитие инфраструктуры, логистической сети – то, что создает условия для прихода инвестора. Кластерный подход вполне успешно применяется в регионах, в которых отсутствует развитый ресурсный сектор. Например, он востребован в Калужской – 8 место и Ярославской областях – 10 место, обеспечивая приток инвестиций и развитие инновационных отраслей. Кластерный подход подразумевает создание определенных производственных групп и их взаимодействие, что позволяет снижать риски и повышать конкурентоспособность продукции за счет объединения усилий и формирования новых производственных цепочек. Кластеры обычно организовываются по отраслям, а их функционирование сопровождается мерами государственной поддержки. Успешная кооперация в рамках кластера может стать основой более эффективного межотраслевого сотрудничества. На территории Калужской области, например, создано несколько кластеров: автомобильный, фармацевтический, логистический. Фармацевтический кластер на территории Ярославской области объединяет более 15 компаний и образовательных учреждений, что позволяет проводить перспективные исследования. В Тюменской области [3] - большое значение придается мерам, облегчающим положение инвестора и снижающим риски входа на региональный рынок: льготное налогообложение, кредиты и субсидии, помощь и содействие властей в вопросах получения земельных участков и недвижимости. В регионе действуют различные программы поддержки малого и среднего бизнеса, подразумевающие софинансирование и возмещение части процентной ставки. Дополнительными факторами можно считать федеральную поддержку и поддержание внутриэлитного баланса в рамках региона. Высокие позиции в Рейтинге 2020 занимают регионы с прочными позициями региональной власти (Тульская – 3 место, Белгородская области – 7 место). Рост инвестиционной привлекательности регионов с развитым сельскохозяйственным сектором в последние годы (уже упомянутые выше Белгородская область и Краснодарский край) может объясняться потребностями импортозамещения и ограничениями для западных экспортеров продовольствия. В этом смысле внешняя конъюнктура также может служить благоприятным инвестиционным фактором: в этих условиях инвестирование становится чуть ли не единственным методом входа на рынок. Попыткой решить проблему развития отдаленных или изолированных регионов, а также моногородов с устаревающей производственной базой стало создание территорий опережающего развития (ОЭЗ, ТОР и ТОСЭР), то есть особых экономических зон, в которых действуют различные льготные режимы для привлечения инвесторов. Такая политика тоже приносит результаты, подтверждение чему — попадание Калининградской области – 23 место и Челябинской области – 25 место - в ТОП-30 Рейтинга. Таким образом, ключевым фактором инвестиционной привлекательности региона сегодня становится не его изначальная ресурсная обеспеченность, а управленческие навыки его руководства, которые позволяют преодолевать естественные ограничения. При этом немаловажное значение придается различным формам промышленной кооперации и мерам финансовой поддержки бизнеса, без которых снятие административных барьеров может оказаться недостаточным. [1] На сегодняшний день формируются еще два аналогичных рейтинга: а) Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ; разрабатывается Национальным рейтинговым агентством (НРА); б) Инвестиционный рейтинг регионов России; разрабатывается РА «Эксперт». [2] Здесь и далее указаны позиции регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ - 2020 [3] Тюменская область возглавляла Рейтинг по итогам 2018 года. Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/nacionalnyi_reiting_sostoyaniya_investklimata_v_subektah_rf__2020_instrumen/ Тема 3. Основные направления региональной политики Под региональной политикой понимается система целей и задач по управлению экономическим и социальным развитием регионов, а также механизм их реализации. Цели региональной политики: повышение однородности экономического пространства; развитие единых общероссийских рынков; усиление экономической интеграции регионов за счет стимулирования поставок товаров между территориями и развитие производственной кооперации; сглаживание экономических противоречий между регионами; создание специальных условий для развития северных территорий.  Рис.3.1. Элементы региональной политики  Рис. 3.2. Методы региональной политики Правовое обеспечение региональной политики в РФ: Конституция РФ определяет 1) принципы государственного устройства, 2) основы экономических взаимоотношений федерации, субъектов РФ и местного самоуправления, 3) правовые рамки осуществления экономической политики. Федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты РФ, регулирующие важные сферы регионального развития. Основными среди них являются: ФЗ от 6.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», ФЗ от 28.06. 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты РФ, регулирующие основные направления экономической и социальной политики с региональными аспектами: Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, ФЗ от 19.06.200 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и др. Федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты РФ, регулирующие развитие «особых» территорий: ФЗ от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», ФЗ от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития Российской Федерации», ФЗ от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» и др. Федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты РФ, устанавливающие дифференцированные по субъектам РФ социальные нормативы, являющиеся целевыми ориентирами в региональной политике. Например, ФЗ от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Значительная роль в региональном развитии территорий принадлежит региональным нормативным правовым актам - конституция (устав) субъекта РФ, законы субъектов РФ и подзаконные нормативно-правовые акты субъектов РФ. Контрольные вопросы по теме: Что представляет собой «региональная политика»? Назовите основные цели и задачи региональной политики в РФ. Какие нормативно-правовые акты регулируют региональное развитие в РФ? Охарактеризуйте основные направления региональной политики в РФ. Назовите основные методы реализации региональной политики в РФ. Назовите основные направления реформирования региональной экономической политики. Практические задания Задание 1. Проанализируйте основные направления экономической политики в рамках выбранного вами региона (ВЫБРАТЬ ОДИН ВИД ПОЛИТИКИ !): управление собственностью субъекта РФ; управление финансами; промышленная политика; бюджетно-налоговая политика; тарифная политика; инвестиционная политика. Задание 2. Укажите, какие налоговые льготы применяются в выбранном вами регионе. Заполните таблицу.

Задание 3. Сравните методы реализации региональной политики любых двух выбранных вами областей. Заполните таблицу.

|