История отечественного государства и права

Скачать 0.87 Mb. Скачать 0.87 Mb.

|

Предметом науки истории государства и права России является изучение возникновения и развития типов и форм государства и права, институтов и механизмов государственной власти, а также правовых институтов конкретных государств у народов нашей страны в определенный исторический период. Методы: 1 Исторический метод - предусматривает конкретное историческое исследование возникновения, развития и исчезновения тех или иных государственно-правовых явлений. 2 Сравнительный метод - заключается в сравнительном изучении государственно – правовых явлений России и других стран в целях выявления их общих черт, различий и особенностей развития. 3.Системно-структурный метод - эффективен при исследовании самоуправляющихся систем, состоящих из множества взаимодействующих элементов. 4 Статистический метод - основывается на обработке и анализе информации, характеризующей количественные закономерности историко-правовых явлений в связи с их качественным содержанием, т.е. выявления исторической протяженности, темпов распространения, развития и других сторон процесса. 5 Умозаключение по аналогии - сходство двух или более явлений в каких-либо определенных отношениях, предполагает их сходство в каких-либо других отношениях. 6 Экстраполяция - выводы полученные в ходе исследования одной части явления процесса, распространяются на другую его часть. Периодизация истории отечественного государства и права Историю государства и права России можно разделить на следующие периоды:

2. 1.Норманская теория Если говорить конкретней, то под норманнской теорией стоит понимать направление в историографии, которое склоняется к тому, что варяги и скандинавы (норманы) стали основателями Киевской Руси, то есть первого восточнославянского государства. Эта норманская теория происхождения древнерусского государства теория широкого распространения добилась в 18 веке, во времена так называемой «бироновщины». Родоначальником такой теории о происхождении Руси можно назвать ученых И. Байера и Г. Миллера. Также эту теорию позже развил ученый Шлетцер. Для того чтобы изложить свое утверждение, ученые взяли за основу сообщения из знаменитой летописи, названной "Повесть временных лет". Русский летописец еще в 12 веке включил в летопись некую историю-легенду, которая рассказывала о призвании князями братьев-варяг – Синеуса, Рюрика и Трувора. Ученые старались всячески доказать тот факт, что государственность восточных славян – это заслуга только норманн. Также такие ученые говорили об отсталости славянского народа. Итак, норманская теория происхождения древнерусского государства содержит в себе общеизвестные пункты. В первую очередь, норманисты считают, что варяги, пришедшие к власти – это и есть скандинавы, которые создали государство. Ученые говорят о том, что местный народ не в силах был сделать этот поступок. Также большое культурное влияние на славян оказали именно варяги. То есть, скандинавы – создатели русского народа, которые подарили ему не только государственность, но и культуру. 2.Антинорманская теория Один из самых ярких ученых, который рассказал о несогласии с норманнской теорией, стал М. Ломоносов. Именно его называют зачинателем полемики между норманистами и противниками этого течения - антинорманистами. Стоит отметить, что антинорманская теория происхождения древнерусского государства говорит о том, что государство возникло из-за того, что этому сопутствовали объективнее на то время причины. Многие источники твердят о том, что государственность восточных славян существовала еще задолго до появления на территории варяг. Норманны находились на более низком уровне политического и экономического развития, в отличие от славян. Также важный аргумент гласит о том, что новое государство не может возникнуть за один день. Это долгий процесс социального развития того или иного общества. Антинорманское утверждение некоторые называют как славянская теория происхождения древнерусского государства. Стоит отметить тот факт, что Ломоносов в варяжской теории происхождения древних славян заметил так называемый кощунственный намек на то, сто славянам приписывалась «ущербность», их неспособность организовать государство на своих же землях. По какой именно теории образовалось древнерусское государство – это вопрос, который волнует многих ученых, но в том, что каждое из утверждений имеет свое право на существование, сомнений не возникает. 3. Глава государства – великий князь.

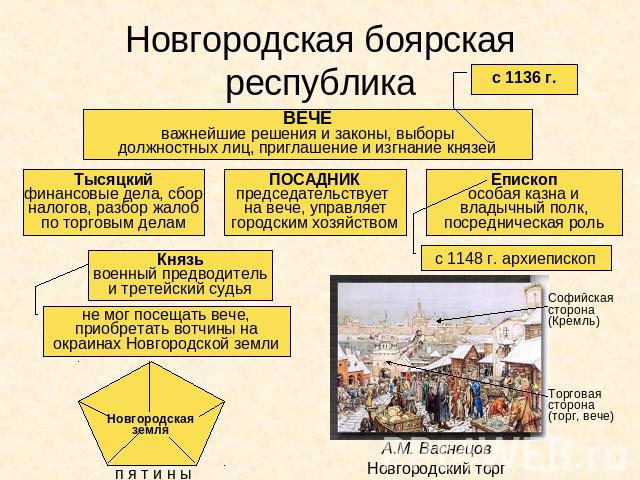

Став главой государства, великий князь передает свою власть по наследству, по прямой нисходящей линии, т.е. от отца к сыну. Отношения князей складывались по классической схеме сюзеренитета-вассалитета, устанавливающей разнообразные права и обязанности между ними. Подчинение сюзерену обычно выражается формулой "быть в воле", "быть в послушании". Теперь титул "князь" применялся только по отношению к членам великокняжеской киевской династии. Вся власть в государстве оказалась в руках великого князя. При великом князе в Киеве функционировал совет. Сначала его состав состоял из дружинников и «старцев градских». С развитием феодальных отношений советниками становятся бояре - верхушка феодалов, осевшая на земле, как правило, вокруг Киева. Со временем в совет стали входить митрополит, епископы, архимандриты, игумены. Феодальный съезд. На таких съездах решались вопросы войны и мира, разделения земель, вассалитета. Важную государственную и политическую функцию выполняло народное собрание – вече. При участии всех свободных и полноправных жителей города (посада) и примыкающих поселений (слобод) решались вопросы налогообложения, обороны города и организации военных походов, избирались князья Посадник заменял в городе или в целой области князя. Толь- ко в том городе, где жил князь, посадника не было. У посадников были свои отроки. Тысяцкий был начальником земского ополчения, так что Подчиненный ему округ назывался тысячей. Этим чиновникам подчинялись печатник, таможенники, мытники и пр. Люди служилые: Старшая дружина состояла из бояр, мужей, огнищан Младшая — из гридей, отроков и детских, милостников, пасынком и парубков. лица княжеской администрации

4. Все население Киевской Руси условно можно разделить на три категории: свободные, полузависимые и зависимые люди. Верхушку свободных людей составляли князь и его дружина (княжи мужи), бояре. К свободному населению относилось также духовенство, которое представляло собой отдельную группу населения и делилось на черное и белое. Низшую группу свободного населения представляли крестьяне — смерды. Они владели землей и скотом. Смерды составляли подавляющую часть населения Киевской Руси, платили установленные налоги и отбывали воинскую повинность с личным оружием и лошадьми. Смерд мог передавать по наследству свое имущество сыновьям. Полузависимые (полусвободные) люди. Закуп - смерд брал в долг «купу», в которую могли входить деньги, зерно, скот, и до того времени, пока он не возвратит эту «купу», оставался закупом. Рядович - лицо, служившее землевладельцу по «ряду» (договору), как правило, попавшие в зависимость от него на период отработки займа, взятого деньгами, зерном или орудиями труда. Зависимые(невольные) люди назывались холопами. Сначала этим термином называли лиц мужского пола (хлопец — холопец — холоп), а со временем всех невольных людей. Основными источниками холопства были: плен на войне; брак с невольным; рождение от холопов; продажа при свидетелях.

Гражданское право Вещное право. Субъектами вещи были: род, свободные лица, корпорации (семья, община, церковь), государство. Объекты права – движимое и недвижимое имущество. Движимое: деньги, зерно, холопы, продукты промыслового хозяйства, одежда, украшения. Недвижимое – недвижимость или земля. Право собственности – совокупность правовых норм, закрепляющих, охраняющих и регламентирующих состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам. Собственнику принадлежит право владеть, пользоваться и распоряжаться вещью. Способы приобретения:

Способы прекращения права собственности: передача, потеря, уничтожение, насильственное изъятие по судебному решению. Залоговое право. Форма вещного права, связанная с возможностью извлечения полезных свойств из вещи, оставленной в качестве залога. Залог – это, если предметом обеспечения была недвижимая вещь, если движимая, то заклад. Обязательственное право. Обязательства – правоотношение, в силу которого одно лицо, нарушившее интересы другого лица, либо в силу договора, обязано совершить в пользую другого лица определенные действия. Возникают из договора и из правонарушения. Прекращаются обязательства: по выполнению, по смерти обязанного субъекта, по новации, по замене прежнего обязательства новыми, если с момента заключения обязательства возникало право на лицо, а не на действия лица. В обязательственных отношениях отсутствовала индивидуальная ответственность. Способы обеспечения: самозаклад, заклад, поручительство. Договоры – купля-продажа (в присутствии свидетелей, специальных должностных лиц и объекта продажи). Мена – движимые вещи. Займа – до 3 гривен без свидетелей, свыше 3 гривен – со свидетелями. Дарение – только в отношении движимого имущества. Личный найм – закупничество, подряд. Наследственное право. По завещанию и по закону. По завещанию. Наследство – ЗаднИца или статок. Завещательная грамота – ряд или духовная грамота. Форма завещания как письменно, так и устно. Завещатели – мужчины и женщины. По закону – круг наследников – патриархальный характер земли. Наследование – по мужской нисходящей линии – преимущество кровнородственных связей, «Сестра при братьях не наследует». Младшему всегда доставался дом отца, остальное наследство сыновья делили по договору друг с другом. Имущество в наследство поступало неразделенным. В случае отсутствия сыновей наследство получали дочери бояр и дружинников. В других слоях – дочери получали выдел на приданное, а остальное имущество становилось выморочным. Наследники были обязаны выдать замуж сестер, выделить часть имущества церкви, ответить по обязательствам отца. Семейное право Условия заключения брака:

Причины расторжения брака:

Уголовное право. В Древнерусском государстве преступление именовалось обидой. Под этим подразумевалось нанесение какого-либо вреда потерпевшему. Субъектами были все кроме холопов Виды преступлений: Виды телесных наказаний: убийство разграбление и поток кража вира поджог продажа причинение телесных повреждений урок преступление против чести головничество Классический состязательный процесс с процессуальным равенством сторон при пассивной роли суда. Суд был гласным и открытым. Судопроизводство носило устный характер. Судебный процесс носил ярко выраженный состязательный характер. Дело начиналось по жалобе (иску) потерпевшей стороны. Истец и ответчик обладали равными правами, судопроизводство было гласным и устным, большая роль в системе доказательств принадлежала ордалиям, присяге и жребию. Процесс делился на три стадии. Первая стадия носила название заклич и состояла в объявлении о совершившемся преступлении (например, о пропаже имущества). Он производился в людном месте, где объявлялось о пропаже вещи, обладавшей индивидуальными признаками, которую можно было опознать. Если пропажа обнаруживалась по истечении трех дней с момента заклича, тот, у кого она находилась, считался ответчиком. Второй стадией процесса являлся свод. Свод осуществлялся до заклича или в течение трех дней после него. Лицо, у которого обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого эта вещь была приобретена. Свод продолжался до тех пор, пока не доходил до человека, не способного дать объяснение, где он приобрел эту вещь. Третья стадия судебного процесса — гонение следа — состояла в поиске доказательств и преступника. Так как в Древней Руси еще не появились специальные розыскные органы и лица, гонение следа осуществляли потерпевшие, их близкие, члены общины и добровольцы. Система доказательств состояла из свидетельских показаний, вещественных доказательств, ордалий (суд путём испытания огнём и водой)

Первое, что необходимо отметить, по равноправию правоспособного населения Новгородско-Псковской республики к возможности защищать свои личные и имущественные права. Памятники права не выделяют ни одной категории населения в качестве привилегированной. Убийство боярина, важного чиновника, или посягательство на его честь особо не оговариваются. Равное положение всех свободных сословий в суде. Более того, даже зависимый человек (изорник, огородник или кочетник) мог судиться со своим господином и предъявлять иски по поводу имущества. Как видим, зависимость осуществлялась на сугубо экономической основе. Все зависимые от феодалов люди сохраняли свою правоспособность при заключении сделок и оформлении обязательств. Все собственники имели одинаковые права на имущество, в том числе на землю, могли ее продавать, дарить, менять и закладывать. Денежный штраф в НСГ напрямую зависел от состояния оштрафованного: чем оно больше, тем штраф выше. За дискредитацию суда, к примеру, боярин уплачивал 50 руб., житьий человек – 20, а молодший – 10 руб. Итак, какие новеллы появляются в гражданском праве по сравнению с Русской Правдой. 1 Развивается далее право собственности, и теперь среди объектов этого права мы видим не только движимые вещи («живот» — скот, «незрячее имущество», т.е. все остальное), но и недвижимости. Недвижимость определяется в ПСГ термином отчина, а виды «отчины» – это земля, вода (рыболовные угодья) и борти – пчельники (лесные угодья). В отличие от Русской Правды четко определяет способы установления собственности, в том числе переход от владения к собственности: наследование, договор, истечение срока давности. Владение должно быть «непрерывным» и «спокойным», т.е. «в эти лета никто на землю не наступал и не судился». И третье условие: если имело место воздействие владельца на вещь или его труд. Столь же обстоятельно разработано в ПСГ и залоговое право. Его нормы также свидетельствуют о полной защите законом имущественных прав собственника. Так, заем серебра па сумму свыше 1 рубля требовал заклада имущества. Но если ранее заложенная вещь переходила во владение и пользование залогопринимателя с правом распоряжаться ею, то в ПСГ появляется новая форма залога. Имущество не переходит ни в пользование, ни во владение кредитора, он получает лишь акт, документ на это имущество. Но этот акт лишает собственника возможности отчуждать его или заложить другому. Такая прогрессивная форма залога, распространявшаяся поначалу на недвижимое имущество, главным образом, землю, была известна и в других русских землях. Но и движимое имущество кредитор, согласно ст. 107 ПСГ, обязан был вернуть в том виде, в каком получил (т.е. и здесь нет права пользования). Невозврат вещи в прежнем виде давал право собственнику вещи судиться с залогопринимателем и требовать возмещения убытка (вплоть до поля – «на поле лезет»). Единственное, что принимает во внимание закон, – это гибель вещи естественным путем (животное умерло) или путем кражи. В таких случаях залогодатель мог обойтись и уменьшенным вознаграждением. Гораздо более развита в ПСГ и система договоров (обязательственное право). Мы находим в ней, во-первых, богатое видовое разнообразие договоров. Кроме известных нам мены, купли-продажи, личного найма, займа, появляются дарение, наем помещений, изорничесгво (приходит на смену закупничеству). Во-вторых, меняется форма заключения договора, на смену устной форме приходит письменная. Письменная грамота оформляется при купле-продаже, мене, поклаже, займе и других видах договоров. Разве что дарение, чтобы быть действительным, достаточно был засвидетельствовать перед попом или другими «сторонними» людьми. Причем для ряда договоров грамоту нужно было писать обязательно на пергамене или бумаге, а не на диске (поклажи, займа на сумму свыше 1 рубля, доски признавались недействительными). Интересно отметить, что ПСГ признает недействительными договоры купли-продажи или мены, если они заключены в пьяном виде («во время пирушки») и если последовал протест одной из сторон. Наследственное право развивается в направлении включения в число законных наследников боковых родичей. Кроме сыновей в наследовании участвуют братья, сестры и другие родственники «ближнего племени» (племянники). Это первое упоминание в законе обычая, идущего от века: боковые наследуют за неимением нисходящих. Второе: ПСГ знает оба вида наследования, известные нам ещё по Русской Правде: по завещанию и по закону. Завещание (приказное) пишется обязательно в письменной форме и посему называется рукописанием. Наследование по закону называется отморщиной (т.е. после умершего) и вступает в силу, если человек умрет «без рукописания». Завещание подлежало утверждению и сдаче «в ларь», т.е. в государственный архив при Троицком соборе Пскова. В-третьих, к наследованию по закону кроме прямых и боковых родичей привлекался переживший супруг, а не только жена. Но как и ранее, переживший супруг владел имуществом умершего только до своей смерти. Однако оба супруга могли посредством завещания назначить наследником и любое другое лицо. Дочери-наследницы в ПСГ не упомянуты. Очевидно, принцип «сестра при братьях не наследница» сохраняется. Можно думать, что древнее право незамужних сестер на приданое сохраняется. Оно в обычае, потому и не оговаривается. И последнее – о наследниках-сыновьях. Как и в Русской Правде, у них равные права на равную долю наследства. Как и ранее, предпочтение отдается тем, кто остался в доме. Но управление имуществом принадлежит старшему брату. Если у умершего остались долги, он рассчитывается с ними из общего имущества, а не. из своей доли. |