Акушерство. Akusherstvo ответы 2. История развития акушерства и вопросы организации акушерской помощи

Скачать 1.54 Mb. Скачать 1.54 Mb.

|

|

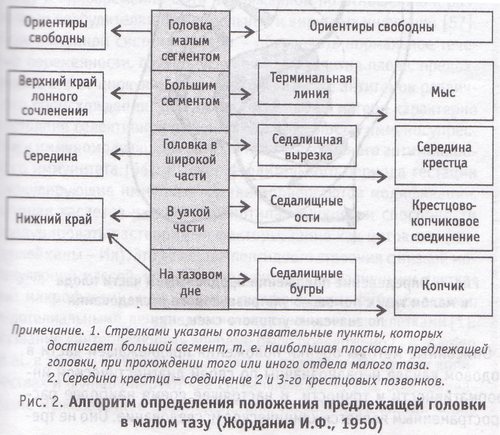

23. Плоскости малого таза, их границы, значение в акушерстве. Различают четыре плоскости малого таза I. Плоскость входа в таз имеет следующие границы: спереди — верхний край симфиза и верхневнутренний край лобковых костей, с боков — дугообразные линии подвздошных костей, сзади — крестцовый мыс. Плоскость входа имеет форму почки или поперечно-расположенного овала с выемкой, соответствующей крестцовому мысу. Во входе в таз различают три размера: прямой, поперечный и два косых. Прямой размер — расстояние от крестцового мыса до наиболее выдающегося пункта на внутренней поверхности лобкового симфиза. Это акушерская, или истинная, конъюгата (conjugata vera), она равна 11 см. Выделяют еще анатомическую конъюгату — расстояние от мыса до середины верхнего внутреннего края симфиза. Анатомическая конъюгата. Немного (на 0,3 — 0,5 см) больше акушерской конъюгаты. Поперечный размер — расстояние между наиболее отдаленными точками дугообразных линий, он равен 13 — 13,5 см. Правый и левый косые размеры равны 12 — 12,5 см.  Правый косой размер — расстояние от правого крестцово-подвздошного соединения до левого подвздошно-лобкового возвышения, левый косой размер — от левого крестцово-подвздошного соединения до правого подвздошно-лобкового возвышения. Правый косой размер — расстояние от правого крестцово-подвздошного соединения до левого подвздошно-лобкового возвышения, левый косой размер — от левого крестцово-подвздошного соединения до правого подвздошно-лобкового возвышения. Для того чтобы легче было ориентироваться в направлении косых размеров таза у роженицы, М. С. Малиновский и М. Г. Кушнир предложили следующий прием: кисти обеих рук складывают под прямым углом, причем ладони обращены кверху, концы пальцев приближают к выходу таза лежащей женщины. Плоскость левой руки будет совпадать с левым косым размером таза, плоскость правой — с правым. II. Плоскость широкой части полости таза имеет следующие границы: спереди — середина внутренней поверхности симфиза, по бокам — середина вертлужных впадин, сзади — место соединения II и III крестцовых позвонков. В широкой части полости таза различают два размера: прямой и поперечный. Прямой размер — от соединения II и III крестцовых позвонков до середины внутренней поверхности симфиза, он равен 12,5 см. Поперечный размер — между серединами вертлужных впадин, он равен 12,5 см. Косых размеров в широкой части полости таза нет, так как в этом месте таз не образует сплошного костного кольца. Косые размеры в широкой части таза допускаются условно (длина 13 см).  III. Плоскость узкой части плоскости таза ограничена спереди нижним краем симфиза, с боков — остями седалищных костей, сзади — крестцово-копчиковым соединением. III. Плоскость узкой части плоскости таза ограничена спереди нижним краем симфиза, с боков — остями седалищных костей, сзади — крестцово-копчиковым соединением. Прямой размер — от крестцово-копчикового соединения до нижнего края симфиза (вершина лобковой дуги), он равен 11 — 11,5 см. Поперечный размер определяют между остями седалищных костей, он равен 10,5 см. IV. Плоскость выхода таза имеет следующие границы: спереди — нижний край симфиза, с боков — седалищные бугры, сзади — верхушка копчика. Плоскость выхода таза состоит из двух треугольных плоскостей, общим основанием которых является линия, соединяющая седалищные бугры. В выходе таза различают два размера: прямой и поперечный. Прямой размер выхода таза — от верхушки копчика до нижнего края симфиза, он равен 9,5 см. При прохождении плода через малый таз копчик отходит на 1,5 — 2 см и прямой размер увеличивается до 11,5 см. Поперечный размер выхода таза определяют между внутренними поверхностями седалищных бугров, он равен 11 см. Таким образом, во входе в малый таз наибольшим размером является поперечный. В широкой части полости таза прямой и поперечный размеры равны, наибольшим будет условно принятый косой размер. В узкой части полости и выхода таза прямые размеры больше поперечных. 24. Истинная конъюгата, способы её определения, значение в акушерстве. Истинная конъюгата или прямой размер плоскости входа в малый таз является основным критерием оценки степени сужения малого таза. Истинная конъюгата — кратчайшее расстояние между серединой верхне-внутреннего края лонной дуги и самой выдающейся точкой мыса. В норме она равна 11 см. В связи с тем, что прямое измерение внутренней конъюгаты невозможно, то для установления ее величины используются измерения наружной конъюгаты и диагональной конъюгаты. Наружная конъюгата, или наружный прямой размер таза — это расстояние от середины верхненаружного края симфиза до надкрестцовой ямки. В норме Conjugata externa (наружная конъюгата) равна 20 см, если из этой величины отнять 9 см при индексе Соловьева 14-15 см, то мы определим величину истинной конъюгаты — 11 см. Диагональная конъюгата — расстояние от нижнего края симфиза до наиболее выдающейся точки крестца определяют при вагинальном исследовании (что возможно при узком тазе и не всегда удается при нормальном тазе). В норме величина диагональной конъюгаты равна 12,5- 13 см, вычитая из этой величины 1,5-2 см мы получим размеры истинной конъюгаты. Классификация узкого таза по степени сужения строится на измерении истинной конъюгаты. I степень. Истинная конъюгата - 11-9 см. В большинстве случаев роды протекают без осложнений. II степень. Истинная конъюгата - 9-7,5 см. Роды возможны, но велика частота осложнений. III степень. Истинная конъюгата - 7,5 -6,5 см. Роды доношенным плодом невозможны. При влагалищном родоразрешении производится плодоразрушающая операция. IV степень. Истинная конъюгата - меньше 6,5 см. Влагалищное родоразрешение невозможно даже путем плодоразрушающей операции. 25. Местоположение головки по отношения к плоскостям таза, способы определения. Существуют два варианта построения оценочных плоскостей для определения положения предлежащей части в малом тазу. Первый вариант распространен на территории бывшего Советского Союза, второй - в дальнем зарубежье. I вариант Положение предлежащей части определяется по ее отношению к условным плоскостям малого таза: входа, полости широкой и узкой части, выхода (рис. 1).  Плоскость входа соответствует костной границе малого таза: краям симфиза, лобных (верхневнутренний край), подвздошных (терминальные линии) костей и мыса крестца. Плоскость широкой части пересекает середины внутренней поверхности симфиза, вертлужных впадин и крестцовой кости (соединение 2 и 3-го позвонка). Плоскость узкой части проходит по нижнему краю симфиза, седалищным остям, крестцово-копчиковому соединению. Плоскость выхода имеет следующие ориентиры: нижний край симфиза, седалищные бугры, верхушка копчика. Следует заметить, что в геометрическом плане данная плоскость является не ровной поверхностью, а гранями стереометрического угла. Для ориентации в малом тазу все отечественные акушеры-гинекологи основываются на алгоритме, предложенном И. Ф. Жорданиа (1950). Однако в лечебных учреждениях часто используют его в модификациях, взятых из различных изданий без ссылки на первоисточник. Разночтения нередко вызывают существенные проблемы при толковании исходов сложных акушерских ситуаций. Мы приводим оригинал алгоритма в виде блок-схемы (рис. 2).  Считается, что предлежащая часть плода достигла той или иной плоскости, если в ней находится плоскость большого сегмента предлежащей части. При этом ведущая точка будет находиться приблизительно на 5 см ниже (каудальнее). Поскольку положение головки оценивается по границе плоскости большого сегмента, то в том случае, когда головка вступила в малый таз лишь малым сегментом, с формальной точки зрения верхний край лонного сочленения, терминальные линии и мыс считаются свободными. II вариант Положение предлежащей части плода оценивается по отношению проводной точки к линии, соединяющей седалищные ости (рис. 3). Эта линия принимается за ноль отсчета. Проводная точка, располагающаяся краниальнее, обозначается как «-», а каудальнее - как «+» с указанием расстояния в см (0; ±1; ±2; +3; ±4; ±5 см). Считается, что предлежащая часть достигла той или иной плоскости, если ее достигла проводная точка, а не линия соприкосновения плоскости большого сегмента предлежащей части, как в предыдущем варианте. Отметка -5 обозначает положение плода, соответствующее определению «головка подвижна над входом в малый таз»; -3 - головка малым сегментом; -1 - большим сегментом; +1 - головка в широкой части; +3 - в узкой части и +5 - на тазовом дне 26. Ромб Михаэлиса, границы, форма, размеры, го значение в акушерстве. Индекс Соловьёва. Исследование таза производят путем осмотра, ощупывания и измерения. При осмотре обращают внимание на всю область таза, но особое значение придают крестцовому ромбу(ромб Михаэлиса), форма которого в совокупности с другими данными позволяет судить о строении таза. Крестцовый ромб представляет собой площадку на задней поверхности крестца: верхний угол ромба составляет углубление между остистым отростком V поясничного позвонка и началом среднего крестцового гребня; боковые углы соответствуют задневерхним остяк подвздошных костей, нижний — верхушке крестца. При исследовании большого таза производя пальпацию остей и гребней подвздошных костей симфиза и вертелов бедренных костей. При наружном тазоизмерении трудно учесть толщину костей таза. Известное значение имеет измерение сантиметровой лентой окружности лучезапястного сустава беременной (индекс Соловьева). Если индекс больше, можно предположить, что кости таза массивные и размеры его полости меньше, чем можно было бы ожидать по данным измерения большого таза. Если больше 15 см, то от размеров диагональной конъюгаты вычитают 10 см при измерении истинной конъюгаты. А если меньше 14 см, то вычитают 8 см. Напомним, при нормальных размерах вычитают 9 см для определения размеров истинной конъюгаты. 27. Положение, позиция, вид, членорасположение плода. Наружное акушерское исследование (приёмы Леопольда-Левицкого), клиническое значение. Положение плода (situs) — отношение оси плода к оси матки. Осью плода называется линия, проходящая через затылок и ягодицы. Если ось плода и ось матки совпадают, положение плода называется продольным. Если ось плода пересекает ось матки под прямым углом и крупные части плода (головка и ягодицы) находятся на уровне или выше гребня подвздошной кости, говорят о поперечном положена плода (situs transversus). Если ось плода пересекает ось матки под острым углом и крупные части плода расположены в одном из крыльев подвздошных костей — о косом положении плода (situs obliquus). Позиция плода (positio) — отношение спинки плода к боковым стенкам матки. Если спинка плода обращена к левой боковой стенке матки — это первая позиция плода. Если спинка обращена к правой боковой стенке матки— это вторая позиция плода . При поперечных и косых положениях плода позиция определяется по головке плода: если головка находится слева — первая позиция, при головке, находящейся справа — вторая позиция. Продольное положение плода является наиболее благоприятным для его продвижения по родовому каналу и встречается в 99,5% случаев. Поэтому его называют физиологическим, правильным. Поперечные и косые положения плода встречаются в 0,5% случаев. Они создают непреодолимое препятствие для рождения плода. Их называют патологическими, неправильными. Вид плода (visus) — отношение спинки плода к передней или задней стенке матки. Если спинка обращена к передней стенке матки — передний вид ; если спинка обращена к задней стенке матки — задний вид . Членорасположением (habitus) называется отношение конечностей и головки плода к его туловищу. Нормальным членорасположением является такое, при котором головка согнута и прижата к туловищу, ручки согнуты в локтевых суставах, перекрещены между собой и прижаты к грудке, ножки согнуты в коленных и тазобедренных суставах, перекрещены между собой и прижаты к животику плода. Предлежание плода (praesentatio) оценивают по отношению одной из крупных частей плода (головка, тазовый конец) к плоскости входа в малый таз. Если к плоскости входа в малый таз обращена головка, говорят о головном предлежании. Если над плоскостью входа в малый таз находится тазовый конец, то говорят о тазовом предлежании плода. Первый прием Леопольда Левицкого Этот прием позволит нам определить часть плода, которая находится в дне матки. Чаще мы нащупываем тазовый конец плода (при продольном положении и головном предлежании). Понять, какая часть плода в дне матки можно, если представить то, что нащупывается: тазовый конец будет круглым, но по размерам меньше чем головка плода. Для проведения первого приема Леопольда Левицкого нужно расположить ладони на дне матки, пальцы должны быть сближены как на картинке слева. Осторожно надавливаем на себя, так определяем высоту стояния дна матки. По этой высоте мы сможем определить срок беременности. Второй прием Леопольда Левицкого Для проведения второго приема Леопольда Левицкого ваши руки со дна матки надо переместить до уровня пупка. Руки должны располагаться ближе к бокам матки. При таком положении пальпируем плод по очереди: левой и правой рукой. Левой рукой мы придерживаем правый бок матки, а правой рукой, скользя по левой боковой стенке матки, пальпируем плод. При положении плода как на картинке слева, правой рукой мы нащупаем мелкие части плода, а левой рукой - спинку. Спинку легко отличить от мелких частей плода. Спинка будет в виде ровной площадки, в то время как мелкие части плода будут выступать. После того как определили, где спинка, мы можем точно сказать , в какой позиции и виде позиции находится плод. Если плод обращен спинкой к левой стенке матки, то это первая позиция, а если к правой - вторая позиция Третий прием Леопольда Левицкого Третий прием отличается от остальных тем, что использовать будем только одну руку - правую. Для проведения третьего приема нужно расположить руку чуть выше лона, большой палец находится слева, остальные - справа нижнего сегмента матки. Медленно погружаем пальцы руки вглубь и захватываем осторожно предлежащую часть (головку, как на картинке слева). При головном предлежании головка пальпируется в виде баллотирующей округлой и плотной части плода с четкими контурами. При тазовом предлежании мы пальпируем таз в виде не баллотирующего, менее плотного и обхемного по сравнению с головкой плода. В тех случаях, когда предлежание ни головное, ни тазовое - предлежащую часть мы не определяем. Четвертый прием Леопольда Левицкого Для проведения четвертого приема Леопольда Левицкого вам следует занять положение справа от беременной, лицом к ее ногам. Руки располагаем на нижнем сегменте матки с обоих боковых стенок, пальцы достают до лобкового симфиза. Пытаемся пальцами определить характер предлежащей части и отношение плода ко входу в малый таз. Если пальцы рук соприкасаются - значит головка располагается над входом в малый таз. Если пальцы рук располагаются параллельно друг другу - значит головка малым сегментом находится во входе в малый таз. Если пальцы расходятся, а лучезапястные суставы совершают тракцию кнутри - головка большим сегментом располагается во входе в малый таз. 28. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного вставления. Вставление головки – это расположение головки при пересечении плоскости входа в малый таз. Нормальное вставление головки называется осевым, или синклитическим. Оно осуществляется при перпендикулярном положении вертикальной оси по отношению к плоскости входа в малый таз. Стреловидный шов при этом находится приблизительно на одинаковом расстоянии от мыса и лобкового симфиза. При любом отклонении от расстояния вставление будет считаться асинклитическим. Продвижение. Первое условие для рождения ребенка – прохождение плода по родовым путям. Если вставление головки плода уже произошло к началу родов (у первобеременных), продвижение можно наблюдать до начала второго периода родов. При повторных родах продвижение обычно сопровождает вставление. Сгибание головки происходит в норме, когда опускающаяся головка плода встречает сопротивление со стороны шейки матки, стенок таза и тазового дна. Это считается первым моментом биомеханизма родов (согласно отечественной классификации). Подбородок приближается к грудной клетке. При сгибании головка плода предлежит своим наименьшим размером. Он равен малому косому размеру и составляет 9,5 см. При внутреннем повороте головки предлежащая часть опускается. Поворот завершается при достижении головкой уровня седалищных остей. Движение состоит из постепенного поворота затылка кпереди по направлению к симфизу. Это считается вторым моментом механизма родов (согласно отечественной классификации). |