Акушерство. Akusherstvo ответы 2. История развития акушерства и вопросы организации акушерской помощи

Скачать 1.54 Mb. Скачать 1.54 Mb.

|

|

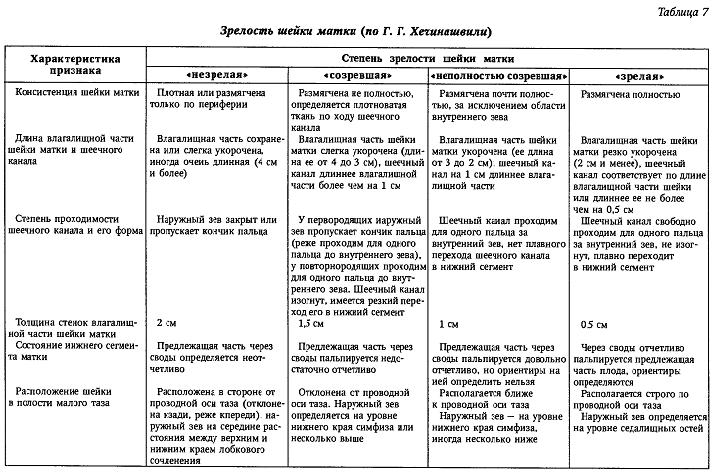

35+36. Мышцы тазового дна, их функция в процессе родового акта. + 36. Пристеночные мышцы малого таза, их роль в течении родового акта. Мягкие ткани малого таза, выстилая родовой канал, не уменьшают его размеров. Тазовые мышцы создают наилучшие условия для продвижения головки плода в процессе родов. Плоскость входа в малый таз по обеим сторонам частично прикрывается m. Iliopsoas. Боковые стенки малого таза выстланы запирательными (m. Obtura-torius) и грушевидными (т. Piriformis) мышцами. На них лежат сосуды и нервы. Крестцовая впадина прикрыта прямой кишкой. Позади лобкового сочленения располагается мочевой пузырь, окруженный рыхлой клетчаткой. Область выхода из полости малого таза называют промежностью (perineum). Область промежности имеет ромбовидную форму. Область промежности (regio perinealis) образует дно таза, закрывая выход из него. Она делится на передневерхнюю, меньшую, мочеполовую область (regio urogenitalis) и нижнезаднюю, большую, заднепроходную область (regio analis). Границей этих двух областей является слегка выпуклая кзади линия, соединяющая правый и левый седалищные бугры. В образовании дна малого таза принимают участие две диафрагмы — тазовая (diaphragma pelvis) и могеполовая (diaphragma urogenitalis). Диафрагма таза занимает заднюю часть промежности и имеет вид треугольника, вершина которого обращена к копчику, а углы — к седалищным буграм. Диафрагма таза. Поверхностный слой мышц диафрагмы таза представлен непарной мышцей — наружным сфинктером заднего прохода (m. Sphincter ani externus). Мышца, поднимающая задний проход , эта мышца охватывает промежностный отдел прямой кишки. Эта мышца состоит из лобково-копчиковой (m. Pubococcygeus) и подвздош-но-копчиковой мышц (т. Iliococcygeus). Мочеполовая диафрагма. Это фасциально-мышечная пластинка (рис. 6), расположена в передней части дна малого таза между нижними ветвями лобковых и седалищных костей. В состав этой пластинки входят верхняя и нижняя фасции мочеполовой диафрагмы. Обе фасции срастаются с каждой стороны с надкостницей нижних ветвей лобковых и с надкостницей седалищных костей. Между верхней и нижней фасциями мочеполовой диафрагмы находится глубокое пространство промежности (spatium perinei profundum). Мышцы мочеполовой диафрагмы делятся на поверхностные и глубокие. К поверхностным относятся поверхностная поперечная мышца промежности, седалищно-пещеристая мышца и луковично-губчатая. Поверхностная поперечная мышца промежности — парная, непостоянная. Эта мышца представляет тонкую мышечную пластинку у заднего края мочеполовой диафрагмы Седалищно-пещеристая мышца (m. Ischiocavernosus) — парная, имеющая вид узкой мышечной полоски. Она начинается узким сухожилием от внутренней поверхности седалищного бугра, обходит ножку клитора и вплетается в его белочную оболочку. Луковично-губчатая мышца (m. Bulbospongiosus) — парная, окружает вход во влагалище, имеет форму вытянутого овала. Эта мышца начинается от сухожильного центра промежности и наружного сфинктера заднего прохода и прикрепляется к дорсальной поверхности клитора, вплетаясь в его белочную оболочку. К глубоким мышцам мочеполовой диафрагмы относятся глубокая поперечная мышца промежности и сфинктер мочеиспускательного канала. Глубокая поперегная мышца промежности (m. Transversus perinei profundus) — парная, узкая мышца, начинающаяся от седалищных бугров, участвуя в образовании сухожильного центра промежности. Сфинктер могеиспускательного канала (m. Sphincter urethrae) — парная, лежит кпереди от предыдущей. Эта мышца соединяется с влагалищем. Мышцы и фасции тазового дна выполняют следующие важнейшие функции: -Тазовое дно является опорой для внутренних половых органов, способствует сохранению их нормального положения. Особое значение имеют мышцы, поднимающие задний проход. При сокращении этих мышц происходит замыкание половой щели, сужение просвета прямой кишки и влагалища. Повреждение мышц тазового дна ведет к опущению и выпадению половых. -Тазовое дно представляет собой опору не только для половых органов, но и для внутренностей. Мышцы тазового дна участвуют в регуляции внутрибрюшного давления совместно с грудобрюшной преградой и мускулатурой брюшной стенки. -Во время родов при изгнании плода все три слоя мышц тазового дна растягиваются и образуют широкую трубку, являющуюся продолжением костного родового канала. После рождения плода мышцы тазового дна вновь сокращаются и принимают прежнее положение 37 + 38. Клиническое значение влагалищного исследования при беременности и в родах. + 38. Клиническое значение определения «зрелости» шейки матки перед родами. Влагалищное исследование является одним из важных диагностических методов выявления начала и слежения за процессом родов, в определении состояния и степени раскрытия шейки матки, состояния плодного пузыря, вставления и продвижения предлежащей части плода, определении емкости таза и др. Количество влагалищных исследований должно быть строго ограничено: в первом периоде родов его производят каждые 4 ч для ведения партограммы (ВОЗ 1993 г.). Идеально первое исследование провести, чтобы установить начало родов (имеется ли раскрытие шейки матки); второе исследование проводят по показаниям, например, при излитии околоплодных вод, снижении интенсивности и частоты сокращений матки, при преждевременном появлении желания тужиться, перед проведением анальгезии и пр, Для выяснения акушерской ситуации лучше произвести дополнительное влагалищное исследование, чем вести роды "в слепую". Наблюдение за течением (процессом) родов основывается на наблюдении за внешним видом роженицы, её поведением, сократительной активностью матки (схватками), продвижением предлежащей части плода, состоянием плода. Наиболее точным показателем прогресса родов является скорость раскрытия шейки матки. Для слежения за динамикой раскрытия шейки матки в истории родов необходимо иметь образец партограммы для первородящих и повторнородящих. Анализируя партограмму рожающей женщины, можно судить о течении родов (Friedman E.A., 1982; beazleyj.M., 1996). Если скорость раскрытия шейки матки отстает от контрольной партограммы, то следует попытаться выяснить причину, чтобы составить план дальнейшего ведения родов. Наиболее частыми причинами замедленною раскрытия шейки матки являются аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация), клиническое несоответствие Между размерами головки плода и таза матери. При подозрении на клиническое несоответствие показано проведение рентгенопельвиметрии. 39. Современные способы подготовки шейки матки к родам. Гормональные методы Заключаются в создании соответствующего гормонального фона. Чаще всего для этого используют синестрол в виде внутримышечных инъекций. Могут вводиться простогландины как в виде внутривенных инъекций (энзапрост), так и в форме внутрицервикального геля препидил или вагинального геля простин. Механические методы Одним из современных механических методов подготовки шейки матки к родам является введение в канал шейки матки ламинарий (водорослей «морская капуста»). Водоросли содержат арахидоновую кислоту и повышают уровень простогландинов, что благотворно сказывается на шейке матки и хорошо подготавливает ее к родам совершенно безвредным способом. 40. Признаки, характеризующие гот овность организма беременной к родам, методы оценки состояние готовности к родам наиболее отчетливо проявляется изменениями в половой системе женщины, особенно в матке. Для диагностики изменений, наступающих при состоянии готовности к родам, наибольшее распространение получили следующие тесты: определение зрелости шейки матки, окситоциновый тест (ОТ), маммарный тест, электроимпульсный тест, нестрессорный тест, цитологическое исследование влагалищных мазков. Определение зрелости шейки матки. Из многочисленных тестов оценки готовности организма женщины к родам наиболее достоверным и легко выполнимым является способ пальпаторного определения зрелости шейки матки. При этом обращают внимание на консистенцию (степень размягчения) шейки матки, длину ее влагалищной части, проходимость цервикального канала и расположение шейки матки по отношению к проводной оси таза. Все указанные признаки положены в основу классификации различных степеней зрелости шейки матки. Многочисленными исследованиями показано, что во время беременности наблюдается постепенное частичное замещение в шейке матки мышечной ткани соединительной. Кроме того, в период беременности в шейке матки образуются «молодые» коллагеновые волокна, обладающие высокой гидрофильностью. Частичное рассасывание коллагеновых волокон и изменение состава основного вещества начинаются во влагалищной части шейки матки, распространяясь постепенно от наружного зева к внутреннему. С этими структурно-биохимическими сдвигами можно связать появление клинических признаков зрелости шейки матки в виде ее разрыхления, укорочения и постепенно увеличивающейся проходимости шеечного канала. При определении степени зрелости шейки матки многие авторы учитывают также расположение шейки в малом тазу относительно проводной оси таза. При незрелой Шейке она находится в состоянии элевации и отклонена в сторону от проводной оси таза. Зрелая шейка матки опускается ниже и располагается своим наружным зевом на уровне седалищных остей и по проводной оси таза. Из всех перечисленных признаков зрелости шейки матки наиболее информативны консистенция, длина влагалищной части и проходимость цервикального канала.  41. Методы оценки сократительной деятельности матки. Среди объективных методов регистрации сократительной деятельности матки выделяют методы наружной и внутренней гистерографии (токографии). Наружную гистерографию(токографию) можно проводить с использованием датчиков регистрации механической активности (пневматические, гидравлические, механо- и фотоэлектрические приборы) и с применением электрических датчиков (непрямая электрогистерография с передней брюшной стенки, реогистерография). Эти методы асептичны и безопасны. Однако на показатели наружной гистерографии влияют толщина подкожной жировой клетчатки, напряжение мышц передней брюшной стенки, правильность наложения датчиков. Внутренняя гистерографии(токография) проводится с использованием датчиков регистрации давления (радиотелеметрия, баллонометрия, измерение давления в сосудах пуповины во время III периода родов и др.), с применением электрических датчиков. Для наблюдения за динамикой раскрытия шейки матки можно следить с помощью цервикодилатометрии. Внутреннюю гистерографию проводят трансцервикально и трансабдоминально. При внутренней гистерографии получают более точные данные о суммарном давлении в полости матки, на основании которого судят о тонусе матки и о характере схваток. Однако при использовании этих методов существует опасность инфицирования и вскрытия плодного пузыря. При наружной и внутренней гистерографии роженица должна находиться в вынужденном положении. Метод радиотелеметрии имеет ряд преимуществ перед другими способами, так как регистрация сокращений происходит на расстоянии посредством радиосвязи, чем обеспечивается свобода поведения роженицы. В полость матки через цервикальный канал вводится миниатюрная радиостанция, (экстраамниально — при целых водах, интраамниально — при излившихся) (рис. 53). В практическом акушерстве наибольшее распространение получил метод наружной гистерографии в силу простоты применения и достаточной точности результата. Имеет своих приверженцев и внутренняя радиотелеметрия, которая чаще используется в научных целях. Для оценки маточной активности наиболее широкое распространение получили предложенные Н. Alvares и R. Caldeyro-Barcia (1952) единицы Монтевидео (ЕМ). ЕМ определяют путем умножения силы сокращений матки (в мм рт. Ст.) На число схваток за 10 мин. 42. Роды, признаки начавшейся родовой деятельности. Периоды родов. Продолжительность родов у перво- и повторнородящих . Основными предвестниками перед родами являются: во-первых, опустившийся живот. Становится сложнее сидеть, наклоняться, вставать или ходить. Если в период беременности вас мучила изжога, она исчезает, благодаря уменьшению давления живота на желудок; во-вторых, малыш в животе как бы затихает, ему становится там тесно, и он начинает меньше двигаться. Нарастают ноющие боли внизу спины, усиливающие к вечеру; в третьих, предвестники родов – пробка. Происходит отделение слизистой пробки (обычно это самый главный признак начинающихся родов). Начало родовой деятельности может колебаться от 1 дня до 7 дней; и, в-четвертых, матка приходит в тонус, может начаться учащенное ее сокращение, и появиться сильные позывы в туалет. Нерегулярные сокращения матки говорят о тренировочных схватках и ложном процессе родовой деятельности. После того, как вы почувствуете нестерпимое желание в туалет (позывы к дефекации), знайте, сейчас вы будете рожать. Поэтому немедленно сообщите врачу о ваших позывах в туалет (потугах). 43. Первый период родов (клиническое течение, фазы и принципы ведения периода раскрытия). Периоды родов Началом родов считается появление регулярной родовой деятельности (родовых схваток). Различают 3 периода родов: первый период (раскрытия), второй (изгнания), третий (последовый). Раскрытие шейки матки[ Начавшиеся схватки ведут к раскрытию шейки матки. Также характерна ретракция мышечных волокон (смещение мышечных волокон относительно друг друга). Схватка начинается в одном из маточных углов, распространяется на тело матки, нижний сегмент. Шейка матки должна открыться от 2—3 см в начале родовой деятельности до 10—12 см (в зависимости от размеров таза) или так называемого полного открытия. Полное открытие шейки матки (когда шейка не определяется при влагалищном исследовании) есть граница между первым и вторым периодами родов. Чаще всего в конце первого периода родов вскрывается под действием многих факторов, действующих в родах, плодный пузырь и изливаются околоплодные воды. Первый период родов подразделяют на две фазы (по скорости раскрытия): латентную (до открытия 4 см) и активную. Скорость раскрытия шейки матки в латентную фазу первого периода родов составляет приблизительно 0,35—0,5 см в час, а в активную - 1-2 см в час. В конце активной фазы I периода скорость раскрытия несколько уменьшается - матка перестраивается для изгнания плода во II периоде. Об этом важно помнить, чтобы не торопиться с постановкой диагноза "слабость родовой деятельности" и назначением утеротонических средств. Продолжительность периода раскрытия — от 1—3 до 9—12 часов. Как правило, у первородящих он протекает дольше, чем у повторнородящих. Изгнание плода С момента полного открытия шейки матки до рождения плода этот период родов называется периодом изгнания или вторым периодом. Акушеры внутри этого периода выделяют потужной период — когда подключаются произвольные со стороны женщины сокращения диафрагмы и мышц передней брюшной стенки. Плод «совершает» во втором периоде поступательные и вращательные движения (движения плода непроизвольные, за счёт изгоняющих сил матки, препятствия со стороны таза — он имеет на входе вид поперечного овоида, а на выходе — продольного овоида; сопротивления промежности и неравноплечного сочленения шейного отдела позвоночника и черепа). Движения называют биомеханизмом родов и различают моменты, разные в зависимости от предлежания, вида и вставления плода. Потуги желательно «подключать» к схваткам, когда предлежащая часть завершит внутренний поворот, а ещё лучше при «опускании» предлежащей части на тазовое дно. У плода, как у объекта родов различают предлежание (головное, тазовое — чисто ягодичное, смешанное и варианты ножного), вид (отношение спинки плода к передней брюшной стенке матери — передний или задний). У предлежащей части различают опознавательные точки, по которым судят о физиологическом или патологическом течении родов. У головки это стреловидный шов (между теменными костями черепа) и малый и большой роднички (место стыка трёх или четырёх костей свода черепа). В случае ягодичного предлежания различают опознавательные точки — межвертельный размер и крестец плода. Опознавательные точки предлежащей части плода рассматривают в отношении к размерам, частям и плоскостям малого таза женщины. Во втором периоде женщине оказывается пособие по защите промежности от разрыва. Это пособие широко использовалось, когда нужно было, чтобы женщина могла вскоре после родов возобновить трудовую деятельность. Сейчас некоторые элементы защиты промежности не потеряли свою актуальность как фактор, предотвращающий родовой травматизм женщины. Чрезмерное увлечение защитой промежности приводит к родовой травме плода. Часто используется хирургическая защита промежности — перинео- или эпизиотомия, как компромисс, предотвращающий, с одной стороны, тяжелую травматизацию женщины, а с другой — плода. Последовый[ Этот период начинается с момента рождения плода и заканчивается рождением последа. 44. Особенности раскрытия шейки матки у перво- и повторнородящих. Первый период начинается с появлениярегулярных маточных сокращений (схваток) и заканчивается полным раскрытием наружного зева шейки матки. Упервородящих продолжительность первого периода родов составляет 10—11 ч, у повторнородящих — 7—9 ч. Схваткисначала бывают короткими, слабыми и редкими (через 15—20 мин). В последующем нарастают их продолжительность, сила и частота. Промежуток между двумя смежными схватками называется паузой. В раскрытии шейки |