История урологии

Скачать 6.12 Mb. Скачать 6.12 Mb.

|

|

Рис. 4.9. Четырехпорционное исследование мочи и секрета предстательной железы по Stamey-Mears Относительная плотность мочи в течение суток может колебаться и зависит от количества выпитой жидкости и диуреза. В норме суточные колебания относительной плотности мочи находятся в диапазоне от 1020 до 1026. Низкая плотность мочи, определяемая при повторных исследованиях, может свидетельствовать о снижении концентрационной способности почек (у больных с хроническим пиелонефритом и хронической почечной недостаточностью). Высокая плотность мочи отмечается при нефротическом синдроме, у больных сахарным диабетом. Для оценки концентрационной функции почек используется проба Зимницкого. Для этого мочу собирают в течение суток через каждые 3 часа. В каждой порции определяют относительную плотность мочи. При сохранении способности почек к осмотическому разведению и концентрированию наблюдается значительное колебание объема мочи и относительной плотности в отдельных порциях. Низкая относительная плотность с незначительными колебаниями расценивается как гипоизостенурия, которая свойственна поздней стадии хронической почечной недостаточности. Реакция мочи. pH мочи в норме слабокислая и колеблется от 4,5 до 8,0. Реакция мочи обусловлена содержанием в ней свободных ионов водорода. Щелочная реакция может наблюдаться при загрязнении мочи, размножении в ней бактерий. Запах мочи. Нормальная моча обладает слабым специфическим запахом, при длительном стоянии у нее появляется запах аммиака. У больных сахарным диабетом моча может приобретать запах гнилых яблок (ацетонурия). Протеинурия - выделение белка с мочой. Протеинурия может быть ложной и истинной. Ложная (внепочечная) протеинурия обусловлена наличием в моче форменных элементов, влагалищных выделений и др. Истинная (почечная) протеинурия наблюдается при различных первичных и вторичных заболеваниях почек (амилоидоз, гломерулонефрит и др.), сопровождающихся нарушением фильтрации белка почечными клубочками. Концентрация белка в норме не превышает 0,033 г/л.

Лейкоцитурия и пиурия - наличие гноя в моче - характерный симптом воспалительного процесса в мочевой системе. Выраженная пиурия видна макроскопически. При наличии свыше 6-8 лейкоцитов в поле зрения при микроскопии осадка мочи говорят о лейкоцитурии. Она может наблюдаться как при специфических (туберкулез), так и при неспецифических (уретрит, простатит, цистит, пиелонефрит) воспалительных заболеваниях мочевой системы. В случае лейкоцитурии целесообразно произвести бактериологическое исследование мочи, позволяющее установить вид возбудителя воспаления и чувствительность к антибактериальным препаратам. Бактериурия - наличие в моче бактерий. Нормальная моча считается стерильной, так как при правильно взятом посеве роста микробов на средах не бывает. Как и лейкоцитурия, бактериурия сопровождает воспалительные заболевания органов мочеполовой системы. Наличие в моче бактерий при отсутствии жалоб расценивается как бессимптомная бактериурия. Определяется как изолированное появление определенного количества бактерий в образце мочи, полученном в условиях, исключающих контаминацию, при отсутствии симптомов мочевой инфекции. В настоящее время наибольшее распространение в диагностике бактериурии получил нитратный тест. Однако данный тест может быть негативным, если микроорганизмы не восстанавливают нитраты (Enterococci, S. saprophyticus, Acinetobacter и др.). В связи с этим единственно достоверным методом выявления бактери-урии является бактериологическое исследование мочи. Диагноз бессимптомной бактериурии устанавливается: ■ у женщин без клинической симптоматики - выявление в двух последовательно взятых образцах мочи одного и того же штамма микроорганизмов в количестве ≥ 103 КОЕ/мл мочи; ■ у мужчин при однократном заборе мочи - рост одного вида микроорганизмов в количестве ≥ 103 КОЕ/мл мочи;

■ образцы мочи, взятые катетером, - определение одного вида микроорганизмов в количестве ≥ 102 КОЕ/мл при однократном заборе мочи. Гематурия - присутствие в моче эритроцитов (3 и более в поле зрения). Гематурия может быть микроскопической (эритроцитурия) и макроскопической (определяемой визуально). Моча, содержащая большую примесь крови, может иметь различную окраску: цвета клюквенного морса, мясных помоев. Гематурия - чрезвычайно важный симптом, наблюдаемый при ряде урологических заболеваний. Особенно должна настораживать врача так называемая «безболевая» макрогематурия, нередко являющаяся симптомом злокачественных заболеваний органов мочевой системы. Следует помнить, что примесь крови в моче может быть обусловлена также приемом различных лекарственных препаратов (антикоагулянты), пищевых продуктов, заболеваниями крови и т. д. Для выяснения местонахождения патологического процесса, вызвавшего гематурию, применяется трехстаканная проба. Больной мочится в три контейнера. Наличие крови в первой порции мочи (инициальная гематурия) говорит о локализации патологического процесса в мочеиспускательном канале (уретрит, рак, камень уретры). При патологии шейки мочевого пузыря и предстательной железы наблюдается терминальная гематурия - в конце мочеиспускания. Равномерное окрашивание всех порций мочи может свидетельствовать о патологии мочевого пузыря и верхних мочевых путей (опухолях почки, почечной лоханки, мочевого пузыря, специфическом воспалительном процессе, мочекаменной болезни и др.). Характер кровяных сгустков также позволяет предположить источник кровотечения: червеобразные сгустки говорят о кровотечении из верхних мочевых путей, бесформенные образуются в мочевом пузыре. В клинической практике также пользуются методами количественного подсчета форменных элементов в суточном объеме мочи (Каковского-Аддиса), в 1 мл мочи (Нечипоренко) и за 1 мин (Амбюрже). При исследовании форменных элементов крови методом Каковского-Аддиса производят подсчет форменных элементов в суточной моче (в норме количество лейкоцитов не превышает 2 х 106; эритроцитов - 1 х 106, цилиндров - 2 х 104). Метод Амбурже предполагает исследование мочи, собранной в течение 3 часов. Более распространенным является подсчет форменных элементов крови в моче методом Нечипоренко. Количество эритроцитов и лейкоцитов определяют в 1 мл мочи. Мочу для исследования берут из средней порции. В нормальном анализе мочи в 1 мл обнаруживают не более 2000 лейкоцитов и 1000 эритроцитов, цилиндры отсутствуют.

При гемоглобинурии моча имеет красноватую, иногда буро-коричневатую окраску вследствие содержания в ней свободного гемоглобина, метгемоглоби-на. Гемоглобинурия может наблюдаться при отравлениях, ожогах, переливании несовместимой крови. Миоглобинурия - характеризуется наличием в моче миоглобина, придающего ей красноватую окраску. Миоглобинурия наблюдается при синдроме длительного сдавления. Клетки эпителия. Наличие в моче нормальных эпителиальных клеток обычно не имеет диагностического значения. Это клетки либо почечного эпителия, либо слизистой оболочки мочевого пузыря, почечной лоханки. Обилие клеток плоского эпителия говорит о неправильно собранном анализе мочи. Диагностическое значение имеет нахождение в свежевыделенной моче атипичных клеток, что служит сигналом к проведению комплексного урологического обследования больного. Цилиндрурия - наличие в моче цилиндров из белка или клеточных элементов, образующихся в просвете почечных канальцев. Выделяют зернистые, гиалиновые, восковидные, эпителиальные, эритроцитарные и лейкоцитарные цилиндры. Их обнаружение в моче говорит о наличии патологии почек. В моче могут быть обнаружены сперматозоиды; обычно их находят в моче, собранной вскоре после эякуляции, или при сперматорее. Сперматозоиды в моче могут быть следствием ретроградной эякуляции, наблюдаемой после оперативных вмешательств на предстательной железе. Пневматурия - наличие газа в моче; наблюдается при кишечно-пузырном свище, газообразующей инфекции мочевых путей, после инструментальных вмешательств на мочевом пузыре. Исследование мочи на PCA 3. Новым перспективным методом диагностики является исследование мочи на PCA 3 - специфический генный маркер рака предстательной железы. По сравнению с сывороточными значениями ПСА уровень РСА 3 в моче оказался более специфичным в диагностике рака простаты. В отличие от ПСА крови уровень РСА 3 в моче менее подвержен влиянию таких

факторов, как доброкачественная гиперплазированная предстательная железа, простатит, использование ингибиторов 5-α-редуктазы и др. Метод основан на обнаружении данного маркера с помощью полимераз-ной цепной реакции в осадке мочи, полученном после массажа органа. Анализ считается позитивным при значении PCA 3 (соотношение PCA 3/ПСА) ≥ 35, негативным при значении < 35. У мужчин со значением PCA 3 ≥ 35 вероятность обнаружения рака простаты при биопсии может достигать 62 %. Исследование функции почек. Особое значение в исследовании функции почек придают определению в сыворотке крови уровня креатинина. В норме содержание его в крови не превышает 0,088 ммоль/л (0,044-0,088 ммоль/л). В отличие от мочевины, уровень которой при сохраненной функции почек может меняться как в большую, так и в меньшую сторону, креатинин - более стабильный во времени показатель. Содержание креатинина в крови - наиболее достоверный критерий, отражающий состояние азотвыделительной функции почек. Для определения клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции используется проба Реберга. Для этого собирают суточное количество мочи и по ней определяют средний клиренс эндогенного креатинина. У здорового взрослого человека клиренс эндогенного креатинина колеблется от 80 до 180 мл/мин, составляя в среднем 100-120 мл/мин. Клиренс эндогенного креатинина вычисляют по формуле: где F - клубочковая фильтрация; U - концентрация креатинина в моче; V- минутный диурез в первой порции мочи; Р - концентрация креатинина в плазме крови. Пробы Фольгарда (пробы на разведение и концентрацию) позволяют выявить нарушения концентрационной функции почек. Проба на разведение - водная функциональная проба, выполняемая натощак после опорожнения мочевого пузыря. После водной нагрузки (обследуемый за 15-30 мин выпивает 1,5 л воды) в течение 4 часов каждые полчаса определяют количество выделившейся мочи и ее относительную плотность. В нормальных условиях количество выделившейся за период исследования мочи должно приблизительно соответствовать количеству выпитой жидкости, а ее относительная плотность в последних порциях должна быть ниже 1003.

Проба на концентрацию отражает способность канальцевого эпителия к факультативной реабсорбции воды из первичной мочи и довольно точно отражает состояние канальцевого эпителия, особенно при диффузных тубулопатиях. Может проводиться через 4 часа после водной нагрузки. В течение 12 часов больной соблюдает постельный режим и полностью воздерживается от приема жидкости. Моча собирается каждые 2 часа в течение 8 часов. Показателем нормальной концентрационной способности является максимальная относительная плотность к концу исследования, равная 1030 или выше. Если относительная плотность мочи не превышает 1020, это является признаком нарушения концентрационной способности канальцевого эпителия. Раздельная функция почек. В урологии нередко возникает необходимость оценить не только суммарную, но и раздельную функцию почек (например, при определении хирургической тактики у больных с патологией почек и, особенно, при решении вопроса об удалении одной из них). Для изучения раздельной функции почек традиционно широко использовалась хромоцистоскопия, катетеризация одного или обоих мочеточников с раздельным сбором мочи из каждой почки. Получить информацию о структуре и функции каждой почки позволяет экскреторная урография. При этом на пораженной стороне контрастирование полостной системы почки не происходит или оно замедленно. Более точно раздельную функцию почек можно проверить с помощью радиоизотопных методов (см. «Радиоизотопные методы исследования»), преимуществами которых являются высокая информативность и малоинвазивность исследования. Анализ выделений из мочеиспускательного канала и секрета предстательной железы. Исследование выделений из мочеиспускательного канала позволяет установить характер патологического процесса в уретре. Выделения могут различаться по цвету и консистенции, носить скудный или обильный характер.

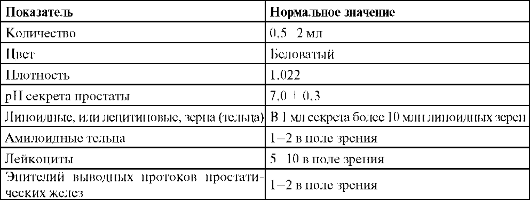

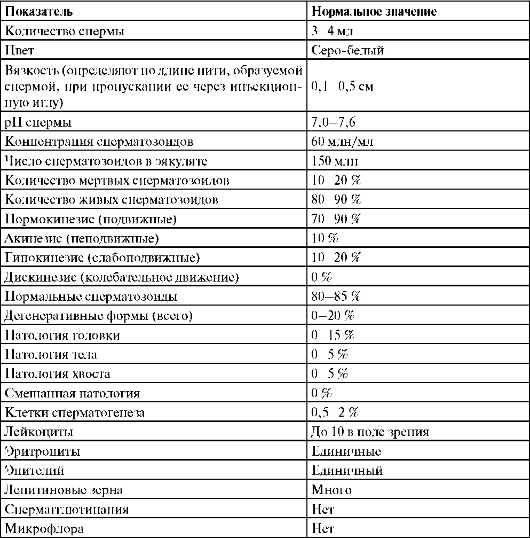

Гнойные или слизистые выделения из мочеиспускательного канала возникают при его воспалении - уретрите. Подтвердить наличие воспалительного процесса помогает микроскопия соскоба со слизистой уретры, анализ первой порции мочи по Stamey-Mears. Забор выделений для микроскопического исследования лучше производить перед утренним мочеиспусканием, когда за время большого ночного интервала между мочеиспусканиями накапливается достаточное количество отделяемого уретры. Материал собирают на предметное стекло, высушивают и отправляют в лабораторию. Наличие лейкоцитов, слизи и уретральных нитей (участков некротизированной слизистой оболочки уретры) свидетельствует о воспалении мочеиспускательного канала, обилие лейкоцитов и амилоидных телец говорит о простатите. При подозрении на воспалительный процесс в уретре следует произвести обследование на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). Для этого помимо микроскопических могут применяться серологические тесты, имму-ноферментный анализ, а также получивший широкое распространение метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это высокочувствительный тест, позволяющий определить возбудителя по наличию нуклеиновых кислот. Секрет простаты получают путем массажа предстательной железы. Его собирают на предметное стекло и отправляют на анализ в лабораторию. Показатели нормального секрета предстательной железы представлены в табл. 4.1. Таблица 4.1. Показатели нормального секрета предстательной железы  Воспаление предстательной железы сопровождается появлением в секрете лейкоцитов и бактерий, уменьшением количества лецитиновых зерен. Исследование спермы. Это решающий метод оценки функционального состояния половых желез и фертильности у мужчин. Сперму получают путем мастурбации, собирая ее в стерильный контейнер, и исследуют в ближайшие 10-15 мин, так как при более длительном сроке хранения изменяются ее физико-химические свойства и снижается информативность исследования. При отсутствии спермы и наличии оргазма выполняется исследование осадка пост-коитальной мочи для выявления в ней сперматозоидов. Наличие их свидетельствует о ретроградной эякуляции. Относительно высокая стабильность показателей сперматогенеза для каждого индивидуума позволяет ограничиться одним анализом спермы при условии нормоспермии. При патоспермии анализ спермы выполняется дважды, через 7-21 день, и с половым воздержанием не менее 2 и не более 7 дней. Показатели нормального эякулята представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2. Показатели нормального эякулята  При оценке эякулята основными критериями его оплодотворяющей способности являются количество спермиев в 1 мл, процент активно подвижных и морфологически нормальных форм. 4.3. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Ультразвуковое исследование (УЗИ, сонография) является наиболее широко используемым методом визуализации в медицинской практике, что обусловлено его значительными преимуществами: отсутствием лучевой нагрузки, не-инвазивностью, мобильностью и доступностью. Метод не требует применения контрастных веществ, и его результативность не зависит от функционального состояния почек, что имеет особое значение в урологической практике. В настоящее время в практической медицине используются ультразвуковые сканеры, работающие в режиме реального времени, с построением изображения в серой шкале. В действии приборов реализуется физический феномен эхолокации. Отраженная ультразвуковая энергия улавливается сканирующим датчиком и преобразуется в электрическую, которая опосредованно формирует визуальный образ на экране ультразвукового прибора в палитре серых оттенков как в двух-, так и в трехмерном изображении. При прохождении ультразвуковой волны через гомогенную жидкостную среду отраженная энергия минимальна, поэтому на экране формируется изображение в черном цвете, что носит название анэхогенной структуры. В том случае, когда жидкость содержится в замкнутой полости (киста), дальняя от источника ультразвука стенка визуализируется лучше, а непосредственно за ней формируется эффект дорсального усиления, являющийся важным признаком жидкостного характера исследуемого образования. Высокая гидрофильность тканей (зоны воспалительного отека, опухолевая ткань) также приводит к формированию изображения в оттенках черного или темно-серого цвета, что связано с малой энергией отраженного ультразвука. Такая структура носит название гипоэхоген-ной. В отличие от жидкостных структур гипоэхогенные образования не имеют эффекта дорсального усиления. С увеличением импеданса исследуемой структуры мощность отраженной ультразвуковой волны возрастает, что сопровождается формированием на экране структуры все более светлых оттенков серого цвета, называемых гиперэхогенными. Чем более значительной эхоплотностью (импедансом) обладает исследуемый объем, тем более светлыми оттенками характеризуется сформированное на экране изображение. Наибольшая отраженная энергия формируется при взаимодействии ультразвуковой волны и структур, содержащих кальций (камень, кость) или воздух (газовые пузыри в кишечнике).

Наилучшая визуализация внутренних органов возможна при минимальном содержании газов в кишечнике, для чего УЗИ выполняют натощак или с использованием специальных методик, приводящих к уменьшению метеоризма. Локация органов малого таза трансабдоминальным доступом возможна только при тугом заполнении мочевого пузыря, который в данном случае играет роль акустического окна, проводящего ультразвуковую волну от поверхности тела пациента до исследуемого объекта. В настоящее время в работе ультразвуковых сканеров используют датчики трех модификаций с различной формой лоцирующей поверхности: линейные, конвексные и секторные - с частотой локации от 2 до 14 МГц. Чем выше частота локации, тем большей разрешающей способностью обладает датчик и тем крупнее масштаб полученного изображения. При этом датчики с высокой разрешающей способностью пригодны для исследования поверхностно расположенных структур. В урологической практике это наружные половые органы, поскольку мощность ультразвуковой волны по мере увеличения частоты существенно падает. Задача врача при проведении УЗИ-диагностики - получить четкое изображение объекта исследования. С этой целью используют различные сонографи-ческие доступы и специальные модифицированные датчики. Сканирование, проводимое через кожные покровы, носит название транскутанное. Транску-танное ультразвуковое сканирование органов живота, малого таза традиционно называется трансадбоминальной сонографией. Кроме транскутанного исследования часто используются эндокорпоральные способы сканирования, при которых датчик помещается в тело человека через физиологические отверстия. Наиболее широкое применение имеют трансвагинальные и трансректальные датчики, служащие для исследования органов малого таза. При проведении трансвагинального УЗИ визуализации доступны мочевой пузырь, внутренние половые органы, средне- и нижнеампулярные отделы толстой кишки, Дугласово пространство, частично уретра и дистальные отделы мочеточников. При трансректальном УЗИ визуализируются внутренние половые органы вне зависимости от пола обследуемого пациента, мочевой пузырь, уретра на всем ее протяжении, пузырно-мочеточниковые сегменты и тазовые отделы мочеточников.

Трансуретральный доступ не получил широкого распространения ввиду значительного перечня противопоказаний. В настоящее время все чаще используются ультразвуковые сканеры, оснащенные миниатюрными датчиками высокого разрешения и вмонтированные в проксимальный конец гибкого уретероскопа. Данный метод, носящий название эндолюминальная сонография, позволяет провести исследование всех отделов мочевыводящих путей, что привносит ценную диагностическую информацию при заболеваниях мочеточника, чашечно-лоханочной системы почки. УЗИ сосудов различных органов возможно благодаря эффекту Доплера, который основан на регистрации мелких перемещающихся частиц. В клинической практике данный метод был использован в 1956 году Satomuru при УЗИ сердца. В настоящее время применяются несколько ультразвуковых методик для исследования сосудистой системы, в основе которых лежит использование эффекта Доплера,- цветное доплеровское картирование, энергетический доплер. Данные методики дают представление о сосудистой архитектонике обследуемого объекта. Спектральный анализ позволяет оценивать распределение сдвига до-плеровских частот, определять количественные скоростные характеристики сосудистого кровотока. Сочетание серошкального ультразвукового изображения, цветного доплеровского картирования и спектрального анализа носит название триплексное сканирование. Доплеровские методики в практической урологии применяются для решения широкого круга диагностических вопросов. Наиболее распространена методика цветного доплеровского картирования. Определение хаотичных сосудистых структур в тканевом объемном образовании почки в большинстве случаев свидетельствует о его злокачественном характере. При выявлении асимметричного увеличения кровоснабжения патологических гипоэхогенных участков в простате значительно возрастает вероятность ее злокачественного поражения.

Спектральный анализ кровотока используется в дифференциальной диагностике вазоренальной гипертензии. Изучение скоростных показателей на различных уровнях сосудов почек: от основной почечной артерии до аркуатных артерий - позволяет определить причину артериальной гипертензии. Спектральный доплеровский анализ применяется в дифференциальной диагностике эректильной дисфункции. Данная методика проводится с использованием фармакологической пробы. Методическая последовательность включает определение скоростных показателей кровотока по кавернозным артериям и тыльной вене полового члена в состоянии покоя. В дальнейшем, после интракаверноз-ного введения препарата (папаверин, кавердэскт и др.), проводится повторное измерение пенильного кровотока с определением индексов. Сопоставление полученных результатов позволяет не только установить диагноз вазогенной эректильной дисфункции, но и дифференцировать наиболее заинтересованное сосудистое звено - артериальное, венозное. Описано также применение табле-тированных препаратов, вызывающих состояние тумесценции. В соответствии с диагностическими задачами виды УЗИ подразделяются на скрининговые, инициальные и экспертные. Скрининговые исследования, направленные на выявление доклинических стадий заболеваний, относятся к превентивной медицине и проводятся здоровым людям, составляющим группу риска по каким-либо заболеваниям. Инициальное (первичное) УЗИ проводится пациентам, обратившимся за медицинской помощью в связи с возникновением определенных жалоб. Цель его - установить причину, анатомический субстрат имеющейся клинической картины. Диагностической задачей экспертного УЗИ является не только подтверждение диагноза, но в большей степени установле- ние степени распространенности и стадии процесса, вовлечение других органов и систем в патологический процесс.

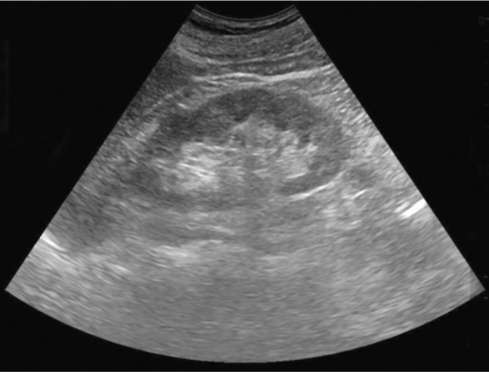

УЗИ почек. Основным доступом при локации почек является кособо-ковое расположение датчика по средней подмышечной линии. Данная проекция дает изображение почки, сопоставимое с изображением при рентгенологическом исследовании. При сканировании по длинной оси органа почка имеет вид овального образования с четкими, ровными контурами (рис. 4.10).  |