кандидоз. реферат по микре. Кандидоз. Возбудители. Условия возникновения

Скачать 313.17 Kb. Скачать 313.17 Kb.

|

|

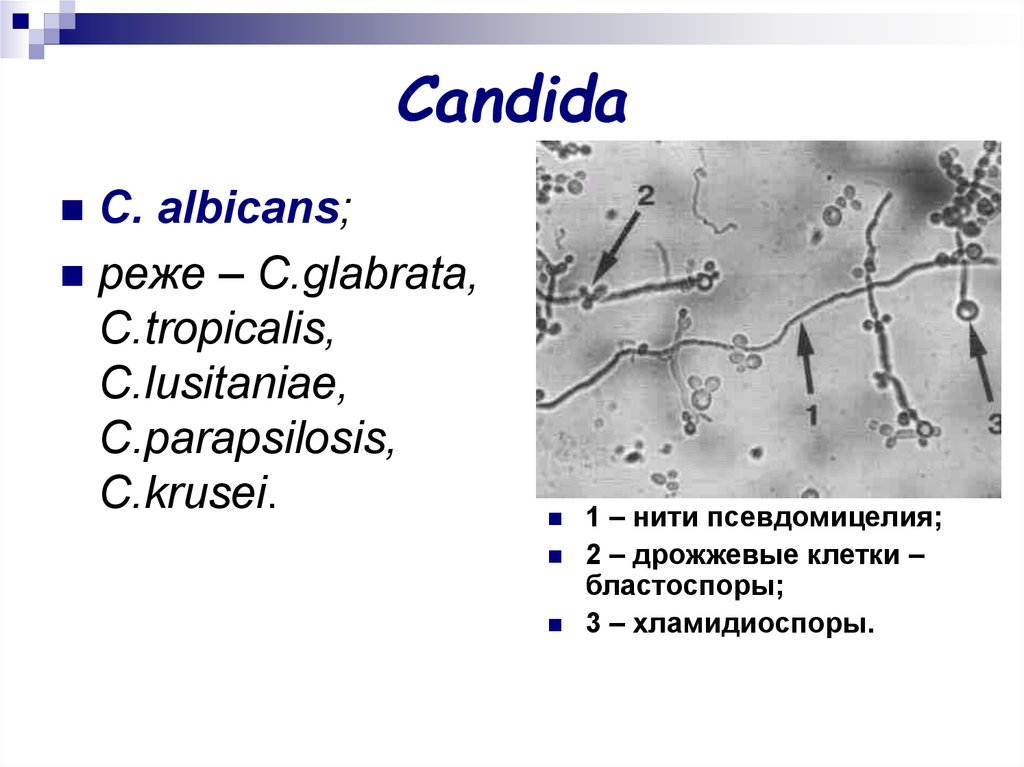

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологииРЕФЕРАТ на тему: «Кандидоз. Возбудители. Условия возникновения». Выполнила студентка 2 курса 215 группы лечебного факультета Салимгараева А.Ф. Проверила Доцент Лискова Елена Викторовна Оренбург 2021 Содержание Определение понятия "кандидоз" ………………………………………3 Этиология…………………………………………………………………4 Эпидемиология…………………………………………………………...5 Пути инфицирования…………………………………………………….6 Патогенез …………………………………………………………………7 Патологическая анатомия……………………………………………… .9 Классификация …………………………………………………………..12 Клиническая симптоматика………………………. ……………………13 Диагностика ……………………………………………………………...17 Лечение …………………………………………………………………..19 Профилактика ……………………………………………………………20 Вывод ……………………………………………………………………..22 Список литературы ……………………………………………………...23 Приложение ……………………………………………………………...24 Определение понятия «кандидоз» Кандидоз(candidosis; син.: кандидамикоз, поверхностный бластомикоз, соормикоз, candidiasis, moniliasis, oidiomycosis) — инфекционное заболевание кожи, слизистых оболочек и внутренних органов, вызываемое дрожжеподобными грибками (грибы рода Candida). Заболевание впервые описано Б. Лангенбеком в 1839 г., хотя оно было известно со времен Гиппократа под названием stomata aphtoides и aphta infantis (К. Галек). В 1848 г. Берг (F. Th. Berg) впервые установил наличие дрожжеподобных грибков в тканях больного человека. Беркхаут (М. Berkhaut) в 1923 г. среди дрожжеподобных грибков выделила род Candida. Термин Candida был принят в 1939 г. III Международным конгрессом микробиологов. Кандидоз встречается во всех странах мира, особенно часто в поясе тропического и субтропического климата. Число больных различными клиническими формами Кандидоза, особенно висцеральными, имеет некоторую тенденцию к росту. Этиология Возбудителями кандидоза человека являются дрожжеподобные грибы рода Candida. У детей возбудителем кандидоза в 75-94% случаев является Candida albicans, реже - Candida tropicalis, Candida Krusei, Candida pseudotropicalis и др. Возможно сочетание Candida albicans с другими видами грибов и микроорганизмов [Приложение 1]. Грибы рода Candida широко распространены в природе. Они обнаруживаются в воздухе, почве, на овощах, фруктах. Candida - аэробы и являются сапрофитами слизистых оболочек полости рта, кишечника, половых органов, кожи, относятся к условно патогенной флоре. Морфологически грибы Candida полиморфны и могут существовать в виде молодых клеток круглой или яйцевидной формы размером 2-5 мкм (бластоспоры) и в виде почкующихся форм, образуя псевдомицелий. Патогенность Candida albicans обусловлена способностью расщеплять секреторный иммуноглобулин А, а также фосфолипазной, плазмокоагулазной, лизоцимной и дерматонекротической активностью, цитотоксичностью по отношению к мононуклеарам и способностью адгезии к тканям. Уже с первых минут взаимодействия организма с грибом происходит адгезия последнего к эпителию, что и определяет начало колонизации и инвазии гриба в макроорганизм. Адгезивные свойства грибов возрастают при воздействии на организм человека большинства антибиотиков, глюкокортикоидных гормонов, цитостатиков, а также зависят от температуры окружающей среды, влажности, рН, длительности контакта и степени массивности обсеменения. Оптимальная среда существования при рН= 5,8-6,5, при температуре= 30-370. Индекс адгезии и токсичность Candida albicans увеличиваются при взаимодействии грибов с Гр- микроорганизмами. Грибы рода Candida имеют тропизм к тканям, богатым гликогеном, и тканям, переживающим метаболический ацидоз. При поверхностном кандидозе кожи и слизистых в очагах поражения преобладают бластоспоры. Наиболее распространенными для выращивания кандида (оптимальная температура 30—37°) являются жидкая среда Сабуро, пивное сусло, мясопептонный глюкозный агар. Для выявления хламидоспор наиболее пригодны среда Чапека — Докса с добавлением твина-80, картофельный агар с желчью, кукурузный и рисовый агар. Кандида сохраняют свою жизнеспособность в культурах (в высушенном состоянии) в течение нескольких лет, переносят многократное замораживание и оттаивание в воде и почве. Они выдерживают конкуренцию со многими микроорганизмами по длительности существования на различных продуктах, напр. ’ в кислом молоке, квашеной капусте, фруктовых соках и др. В культурах и патол, материале грибки погибают при кипячении в течение нескольких минут. Губительное действие оказывают 2—5% р-ры фенола и формалина, хлорамина, лизола, йодиды, бораты, сульфат меди и цинка, перманганат калия и другие хим. вещества; фунгицидно действуют р-ры анилиновых красителей (генцианвиолет, малахитовый зеленый, метиленовый синий и др.). ЭпидемиологияХорошая приспособляемость многих видов рода Candida к окружающей среде обеспечивает им широкое распространение, а также носительство человеком и животными. Напр., С. albicans может быть обнаружен на коже, слизистых оболочках и в испражнениях почти у 20% здоровых людей. К. болеют телята, ягнята, жеребята, домашняя птица и др.; отмечены заболевания и диких животных. Некоторые представители рода Candida ассоциируют с нормальной микрофлорой кожи человека (прежде всего С. albicans). Как источник инфекции наибольшее значение представляют ' больные свежими формами поражения кожи и слизистых оболочек. Экзогенное заражение происходит при непосредственном соприкосновении с больным или носителем грибков (поцелуй, половой контакт и др.) и через инфицированные предметы. Сточные воды бань, купальных бассейнов и душевых могут при неблагоприятных условиях способствовать заболеванию поверхностным К. стоп. Важное значение в возникновении К. имеет теплый и влажный климат, особенно летнее время года. Неблагоприятные условия труда (напр., низкий уровень технического оснащения на кондитерских и фруктоперерабатывающих предприятиях), нарушения правил гигиены, как коллективной, так и личной, могут способствовать даже возникновению небольших вспышек поверхностного К. в родильных домах, яслях, на кондитерских предприятиях и др. Известны случаи заражения К. новорожденных при прохождении родовых путей; описываются очень редкие случаи врожденного К. Эндогенное заражение связано с активированием дрожжеподобных грибков, уже присутствующих в микробных ассоциациях организма, поэтому при тяжелых болезнях (туберкулез, пневмония, дифтерия, злокачественные новообразования и др.) К. может возникать как сопутствующее заболевание. Пути инфицирования Внутриутробный: кандидоз инфицирование возбудитель профилактика 1. Трансплацентарный путь встречается редко. Грибы гематогенным путем попадают в организм плода при развитии кандидозного плацентита или при генерализованном микотическом процессе у беременной. 2. Восходящий путь развивается при нарушении целостности амниотической оболочки у беременных с влагалищным и /или цервикальным кандидозом или кандидозным эндометритом. Заражение плода происходит за счет контакта грибов с его кожей и слизистыми, а также при аспирации или заглатывании инфицированных грибами околоплодных вод. Клиническая картина выявляется сразу при рождении. 3. Интранатальное инфицирование встречается чаще. Оно отмечается при заболевании беременной кандидозом половых органов. Клиника грибкового поражения проявляется на 5-10 день жизни. Постнатальный - основной 1. Эндогенное развитие кандидоза обусловлено носительством грибов. В этом случае, грибы рода Candida, являясь постоянными обитателями, кожи, кишечника, а также слизистой оболочки полости рта, носоглотки и других отделов ЖКТ, могут стать непосредственной причиной развития кандидоза у ребенка. Этому способствуют провоцирующие факторы, такие как ранний перевод на искусственное вскармливание с использованием смесей с повышенным содержанием сахара, гипотрофию, интеркурентные заболевания, заболевания ЖКТ, применение антибиотиков, глюкокортикоидных гормонов, цитостатиков. Чаще заболевают недоношенные и морфофункционально незрелые доношенные дети. Также к эндогенным факторам относят гиповитаминозы, эндокринные патологии, рахит, острые и хронические инфекционные и неинфекционные заболевания, венерические заболевания, беременность у несовершеннолетних. 2. Экзогенное инфицирование при внутрибольничном заражении. Candida albicans длительно сохраняется на объектах окружающей среды (10-15 суток), на коже рук персонала и матерей (15 мин-2 часа). К экзогенным факторам относят механические и химические травмы, сопровождающиеся нарушением целостности кожи и слизистой оболочки полости рта (ожог мышьяковистой пастой, резорцином, формалином, электротравма, ортодонтические конструкции). Candida может попасть в организм ребенка с пищей, с предметов домашнего обихода, игрушек. ПатогенезКак правило, К. развивается лишь при ослаблении защитных сил организма. Патогенетические факторы такого рода многообразны: гипофункция паращитовидной и щитовидной желез, нарушения углеводного обмена, обеднение плазмы калием при его нормальном содержании в эритроцитах, диспротеинемия, нарушение белковообразовательной функции печени, гипоадренализм, дисменорея, гиповитаминоз, мацерация и мелкие травмы кожи, хронические истощающие болезни [Приложение2]. Очень важное значение в патогенезе К. имеет дисбактериоз (см.), развивающийся вследствие применения антибиотиков, кортикостероидных гормонов, цитостатиков и иммунодепрессантов, при к-ром происходит увеличение грибковой микрофлоры и усиление ее патогенных свойств. Существенное значение имеет иммунное состояние организма и степень его специфической сенсибилизации, а также массивность заражения грибками. На лабораторных животных разработаны модели очаговых и распространенных, острых и хрон, форм К. различной локализации. Обнаружение грибков в мелких беловатого цвета узелках, локализующихся в легких, почках и селезенке погибших от К. или убитых на 5-е сут. мышей (кроликов на 10-е сут.), используется для определения степени патогенности изучаемых культур. Выраженными иммуногенными свойствами обладают экстракты, полученные из клеток свежевыделенных грибков, которые были наиболее патогенными для животных. Полисахаридные препараты, полученные обработкой дрожжевых клеток пепсином, бетанафтольные и этанольные оказались наиболее пригодными для серол, диагностики К., реакции иммунодиффузии в геле, реакции связывания комплемента, непрямой гемагглютинации и реакции агглютинации частиц латекса. В процессе инфекции и иммунизации живыми и убитыми вакцинами образуются агглютинины, преципитины, антитела, связывающие комплемент. Усиливаются также процессы фагоцитоза, возникает аллергическая перестройка организма. Факторы риска развития кандидоза: Ранний период жизни ребенка, особенно период новорожденности, и прежде всего, у морфофункционально незрелых и недоношенных новорожденных; Критические ситуации (реанимация, оперативное вмешательство, травма, шок и т.д.); Интенсивная антибиотическая и иммуносупрессивная терапия; Наличие грибковых заболеваний мочеполовой сферы у матери ребенка во время беременности; Повышенная колонизация грибов в кишечнике, т.е. кандидоносительство. У ослабленных, истощенных больных воспалительные изменения выражены крайне слабо. Особенно это заметно, если К. сопутствует заболеваниям кроветворных органов, в частности агранулоцитозу и лучевой болезни. Обнаружение кандида на поверхности кожи, в уретре, влагалище и других слизистых оболочках не следует всегда расценивать как грибковое заболевание. Для К. характерно наличие вегетирующих форм грибка, явлений почкования, филаментации, а также очагов некробиоза тканей с воспалительной реакцией и фагоцитированием частиц грибка. Патологическая анатомияКандидоз кожи проявляется в виде подострых дерматитов в складках кожи, изредка с образованием абсцессов и изъязвлением. При гистол, исследовании отмечается межклеточный отек эпидермиса, паракератоз, акантоз и прорастание нитей грибка в некротизированный эпидермии. Воспалительная инфильтрация преимущественно из сегментоядерных лейкоцитов наблюдается в основном в дерме. Иногда наблюдается формирование ограниченных абсцессов с наличием распадающихся сегментоядерных лейкоцитов. Впоследствии образуются гранулемы, состоящие из лимфоцитов, эпителиоидных и гигантских плеток. При К. слизистых оболочек полости рта и зева обнаруживаются поверхностные легко отходящие беловато-желтоватые пленки. Микроскопически они состоят из псевдо-мицелия грибка, слущенного эпителия и небольшого количества сегментоядерных лейкоцитов. При более тяжелых формах поражения грибок проникает между слоями эпителия и паразитирует в клетках. Наблюдаются дистрофия и отек их, периваскулярные воспалительные инфильтраты в дерме. Висцеральный К. может быть изолированным (жел.-киш. тракт, органы дыхания, мочеполовая система) и генерализованным с единичными или множественными метастазами во внутренних органах, нервной системе, мышцах, костях. Кандидозный эзофагит чаще является следствием распространения процесса со слизистой оболочки полости рта и зева; выделяют три типа поражений: 1) отдельные беловатые налеты, состоящие из слущенных клеток эпителия, лейкоцитов и нитей грибка, которые внедряются между клетками многослойного плоского эпителия; 2) образование сливающихся плотных наложений и внедрение грибка в подслизистый слой; 3) псевдомембранозные наложения, развивающиеся на изъязвленной слизистой оболочке; нити грибка не только пронизывают некротические массы, но и проникают глубоко в мышечную оболочку пищевода и врастают в сосуды. Поражение желудка и кишечника наблюдается реже, что объясняется особенностями строения железистого эпителия, который продуцирует сиаломуцины, и, возможно, бактерицидными свойствами желудочного сока. Обычно К. желудка и кишечника развивается на фоне предшествующих воспалительных, язвенных, атрофических изменений. Чем резче эти изменения были выражены, тем более тяжелую форму принимают К. При легкой форме нити грибка лишь частично прорастают эпителиальные клетки и стелятся вдоль базальной мембраны, воспалительная реакция выражена слабо, в основном в подслизистом слое. При тяжелой форме обнаруживается некроз слизистой оболочки, нити грибка диффузно пронизывают некротические массы и проникают в толщу стенки желудка, кишечника; такая форма может сопровождаться образованием язв, которые иногда осложняются кровотечением либо перфорацией с последующим развитием перитонита. К. слизистых оболочек дыхательных путей проявляется катарально-десквамативным и дифтеритическим воспалением. Кандидозная пневмония развивается в результате распространения процесса на легочную ткань по протяжению из дыхательных путей вследствие аспирации грибка либо гематогенным путем. В легких для ранней стадии воспаления, обусловленного кандида, характерен экссудат из сегментоядерных лейкоцитов с примесью фибрина. В дальнейшем преобладают некротические изменения с Пассивным фибринозным выпотом в просвете альвеол. При хронической форме К. легких возникают множественные гранулемы, состоящие из лимфоцитов, гистиоцитов и гигантских клеток, в цитоплазме которых нередко обнаруживаются фагоцитированные элементы псевдомицелия грибка. Изолированный К. мочевых путей чаще возникает в результате восходящей инфекции; наблюдаются уретрит и цистит, которые иногда приводят к развитию пиелонефрита. В гнойно-некротических очагах поражения обнаруживаются разрастания псевдомицелия грибка и фагоцитарная реакция. Генерализованный К. - единичные или множественные метастатические очаги в результате гематогенного распространения грибка — может быть различной локализации. При поражении головного мозга характерно обширное разрастание псевдомицолия вокруг сосудов, что связывают с особенностями хим. состава тканей мозга, благоприятного для роста грибка. Кандидозный менингит имеет характер острого ограниченного или разлитого гнойного или продуктивного воспаления. Гистологическая картина изменений в метастатических очагах различных органов и тканей не имеет строго выраженных специфических черт. В начальной стадии кандидозного процесса наблюдается некротически-экссудативная воспалительная реакция, чаще гнойного характера, реже с преобладанием в инфильтрате лимфоцитов. Интенсивности разрастания грибка зависит от жизнеспособности ткани: там, где некроз выражен резче, нитей грибка значительно больше. При хроническом течении процесса вокруг некротически-экссудативного очага воспаления происходит разрастание соединительной ткани или наблюдается формирование гранулемы. Ликвидация грибка в организме происходит в основном за счет лизосомальных ферментов сегментоядерных лейкоцитов, т. е. в результате так наз. внеклеточного фагоцитоза, поэтому рост грибка в гнойном очаге обычна тормозится. Присутствие большого количества сегментоядерных лейкоцитов препятствует размножению грибка, лейкоциты как бы облепляют элементы грибка и, подвергаясь распаду, отграничивают его от окружающей ткани. Как показывают электронно-микроскопические исследования, в клетках грибка нарушается целостность цитоплазматической мембраны и появляются аутофагические вакуоли в цитоплазме. Фагоцитоз грибков сегментоядерными лейкоцитами встречается редко и касается в основном нежизнеспособных клеток грибков; в цитоплазме же макрофагов и гигантских клеток грибок может находиться длительное время и быть жизнеспособным - так наз. эндоцитобиоз. Поскольку грибок способен к внутриклеточному паразитированию, то наличие его жизнеспособных форм свидетельствует о том, что воспалительный процесс имеет затяжной характер. КлассификацияВ связи с большим разнообразием проявлений К. предложено много классификаций. Однако по клиническим проявлениям К. можно подразделить на четыре основные группы. A. Поверхностный Кандидоз: 1. Кандидоз слизистых оболочек: а) дрожжевой стоматит (молочница); б) дрожжевой глоссит; в) кандидозная ангина; г) кандидозный вульвовагинит; д) кандидозный баланит и баланопостит. 2. Кандидоз кожи: а) кандидозная заеда; б) кандидозный хейлит; в) Кандидоз крупных складок кожи (Кандидоз интертригинозный, микоз интертригинозный дрожжевой); г) межпальцевая кандидозная эрозия кистей; д) Кандидоз мелких складок кожи; е) другие проявления кандидоза гладкой кожи. 3. Кандидоз ногтевых валиков и ногтей. Б. Хронический генерализованный (гранулематозный) кандидоз. B. Висцеральный Кандидоз. 1. Кандидоз дыхательных путей. 2. Кандидоз органов пищеварительного тракта. 3. Кандидоз мочевыделительной системы. Г. Вторичные (аллергические) формы кандидоза. Клиническая симптоматикаКандидоз слизистых оболочек.Дрожжевой стоматит, или так называемая молочница, встречается преимущественно у ослабленных грудных и маленьких детей или у лиц пожилого возраста на фоне хронических заболеваний. Вначале на неизмененной слизистой оболочке щек, твердом и мягком небе, языке и деснах образуются точечные налеты белого цвета, которые, сливаясь, образуют белые пленки, напоминающие свернувшееся молоко. Если снять пленки, то под ними обнаруживается кровоточащая слизистая оболочка. При молочнице у ребенка может возникнуть К. сосков у кормящей женщины: кожа краснеет, появляются пузырьки и трещины на соске, резкая болезненность при кормлении.Дрожжевой глоссит — помимо молочницы, на некоторых участках спинки языка можно наблюдать атрофию нитевидных сосочков; у некоторых больных значительно выражены глубокие борозды языка, в которых видны белесоватого цвета налеты; весь язык несколько увеличивается за счет отечности. К. слизистых оболочек нетяжелое заболевание, однако он является симптомом, указывающим на общее ослабление организма; дрожжевой глоссит часто наблюдается у пожилых людей, носящих зубные протезы.Кандидозная ангина обычно протекает хронически при нормальной температуре тела и отсутствии болезненности при глотании. На миндалинах образуются беловатые пробки, но могут быть и налеты в виде пленок белого цвета. Регионарные лимф, узлы в процесс не вовлекаются.Кандидозный вульвовагинит обнаруживается появлением выделений беловатого цвета, носящих крошковидный характер. На слизистой оболочке влагалища, которая обычно гиперемирована, обнаруживаются беловатые или серого цвета налеты, поверхностные эрозии. Больные отмечают зуд, жжение в области наружных половых органов. Нередко К. сочетается с трихомонадных кольпитом.Кандидозный баланит и баланопостит — на головке полового члена, на внутреннем листке крайней плоти и реже на наружном листке образуются налеты белого цвета, под которыми обнаруживаются поверхностные эрозии; высыпания сопровождаются жжением, болезненностью.Кандидоз кожи.Кандидозная заеда может возникать как самостоятельное заболевание или быть проявлением, напр., молочницы. Дрожжевая инфекция отличается преобладанием мацерации и отслоением верхних участков рогового слоя в виде бордюра вокруг трещин в углах рта и значительной инфильтрацией в их основании.Кандидозный хейлит характеризуется покраснением красной каймы губ, сухостью, чувством стягивания и жжения. Сероватого цвета чешуйки как бы наклеены на красную кайму губ, а их свободный край слегка приподнимается; для диагностики кандидозного хейлита необходимо повторное обнаружение элементов грибка.Интертригинозный К. (крупных складок) встречается довольно часто. Могут поражаться подмышечные ямки, складки кожи под молочными железами, особенно у тучных женщин, межъягодичная и пахово-бедренные складки. При такой локализации образуются крупные очаги с четкими границами, часто с эрозиями и мокнутием. Периферия очагов окружена бордюром из белесоватого мацерированного эпидермиса. Вокруг основного очага, особенно под молочными железами, часто обнаруживаются мелкие очажки такого же характера (так наз. дочерние элементы).Межпальцевая кандидозная эрозия кистей встречается очень часто, иногда как проявление профзаболевания (профессиональный К.). Обычно процесс развивается в третьей межпальцевой складке, реже в других. Роговой слой в складке набухший, мацерирован, имеет перламутровый оттенок. В центре очага обнаруживается эрозированная поверхность красного цвета, влажная и блестящая вследствие умеренно выраженного мокнутия. Дальше боковых поверхностей основных фаланг процесс не распространяется. Эрозии протекают довольно упорно и без ликвидации патогенетических факторов склонны к рецидивам. Больные отмечают зуд и жжение.Кандидоз мелких складок кожи (за ушными раковинами, в области пупка, межпальцевых складок стоп) встречается нередко. Процесс характеризуется теми же клин, признаками, что и при локализации в крупных складках, и может быть или первичным проявлением К. или развиваться наряду с признаками другого заболевания.Другие проявления кандидоза гладкой кожи могут обнаруживаться в виде эритематосквамозных, везикулобуллезных, скарлатиноподобных и псориазиформных высыпаний. Редко наблюдается также кандидозная эритродермия.Кандидоз ногтевых валиков и ногтей (онихия и паронихия) обычно наблюдается только на руках, как профзаболевание у рабочих фруктоперерабатывающих предприятий. Процесс начинается чаще с ногтевого валика, который становится гиперемированным, «подушкообразным», исчезает надкожица, при надавливании выделяется небольшая капля гноя; острая стадия постепенно переходит в подострую и хроническую. Позже в процесс вовлекается ногтевая пластинка, которая постепенно становится бугристой с поперечными полосами и вдавлениями или истончается, иногда легко отслаивается. Цвет пораженных ногтевых пластинок коричневатый, реже с зеленоватым оттенком. Дрожжевые паронихии и онихии могут быть единственным проявлением К. или сочетаться с другими формами поверхностного или даже висцерального К.Хронический генерализованный (гранулематозный) кандидоз — самостоятельная клиническая разновидность К. Как правило, заболевание начинается в раннем детстве с молочницы слизистой оболочки полости рта. Затем постепенно в процесс вовлекаются ногтевые валики и ногтевые пластинки кистей и стоп, волосистая кожа головы, кожа лица, туловища и конечностей. Часто наблюдающийся дрожжевой хейлит, особенно поражение нижней губы, приводит к развитию макрохейлии. Характерно появление в дальнейшем на коже волосистой части головы, лица, туловища и конечностей гиперемированных и шелушащихся пятен с инфильтрацией в основании, папул, бугорков и роговых отложений. У многих больных отмечаются рецидивирующая пневмония: и эпилептиформные припадки; возможно поражение печени и почек. Течение заболевания хроническое с обострениями. Большинство больных истощены, дети отстают в физ. развитии. Наблюдаются кандидозные панофталъмит, ирит, эндокардит и др.Кандидоз дыхательных путей может быть первичным или вторичным. Поражение глотки и гортани сопровождается приступами сухого кашля, изменением тембра голоса, ларингостенозом и выделением мокроты. Кандидозный бронхит проявляется упорным кашлем, слизисто-гнойной мокротой, крупнопузырчатыми хрипами. Первичная дрожжевая пневмония чаще возникает при лечении какого-либо другого заболевания антибиотиками, а вторичная может возникнуть у больных туберкулезом и протекать как осложнение пневмонии другой этиологии. Иногда вследствие образования каверн микотическая пневмония напоминает туберкулезные поражения легких, что нужно всегда учитывать при проведении дифференциального диагноза. Иногда она напоминает саркоидоз легких.Кандидоз органов пищеварительного тракта проявляется различной симптоматикой: понижением аппетита, затруднением при глотании, рвотой с выделением творожистых пленок, жидким калом с примесью слизи и др. При прогрессировании К. кишечника происходит обезвоживание организма, выражены явления интоксикации, адинамии, может наблюдаться лихорадочное состояниеКандидоз мочевыделительной системы сопровождается появлением в моче белка, крови и цилиндров, обилием элементов грибка; нарушается фильтрационная способность почек.Вторичные формы кандидоза.Вторичные формы кандидоза (левуриды, или микиды) возникают при наличии первичного очага во внутренних органах, на коже или слизистых оболочках, сенсибилизирующего организм. Клинически левуриды проявляются в виде эритематосквамозных, везикулезных, парапсориазиформных или других элементов. Вторичные аллергические высыпания обычно симметричны, могут сопровождаться головной болью, недомоганием, нарушением сердечной деятельности, изменением формулы периферической крови. В возникновении левуридов существенное значение имеют нарушения лечебного режима, нерациональная терапия, травмирование очагов К. или раздражение хим. веществами.Осложнения различны, но наиболее тяжелые — септикопиемия и септицемия.ДиагностикаДиагноз К. видимых слизистых оболочек, кожи, ногтевых валиков и ногтевых пластинок ставится на основании клин, проявлений и нахождения грибков при исследовании материала с поверхности очагов. При висцеральном К. необходимы дополнительные исследования, а также заражение лабораторных животных. Лабораторные исследования. Материалом для исследования служат кожные и ногтевые чешуйки, отделяемое язв, гной, цереброспинальная жидкость, кровь, моча, желчь, испражнения, кусочки биопсированной ткани и трупный материал. Патол, материал микроскопируют в 10% р-ре едкой щелочи, или в р-ре Люголя двойной крепости, или же в смеси спирта и глицерина (2 ч. спирта, 4 ч. глицерина, 4 ч. воды). Кандида могут быть обнаружены при гистологическом исследовании — окраске срезов очагов поражения по Граму—Вейгерту в различных модификациях. Лучше всего они выявляются при окраске на нейтральные мукополисахариды по Хочкиссу-Мак-Манусу или по Шабадашу: наблюдается равномерное окрашивание дрожжеподобных клеток и псевдомицелия грибка, хорошо определяются фагоцитированные элементы грибков, а также отмирающие частицы грибка. В самые ранние сроки паразитирования применяют прямой метод люминесценции (флюоресцирующих антител), при помощи которой обнаруживаются кандида. По мере развития воспалительного процесса интенсивность свечения грибков ослабевает, что связано с синтезом антител против антигенов грибка. В срезах тканей грибки обнаруживаются в виде круглых или овальных дрожжеподобных клеток, иногда почкующихся, грушевидной формы. Нередко видно боковое почкование в местах сочленения клеток (мутовки). В результате филаментации (образования нитей) наблюдаются тонкие, короткие, изогнутые и длинные нити псевдомицелия, иногда с утолщениями на концах до 7 мкм толщиной. Культуральная диагностика достигается посевом патол, материала на среды Сабуро и сусло со стрептомицином, пенициллином, левомицетином для подавления роста сопутствующих микробов. Для выявления псевдомицелия и образования хламидоспор наиболее подходящими являются штриховые 4—5-дневные культуры на скошенных морковнокартофельных, кукурузных или рисовых агаровых средах. Рост большого числа дрожжевых колоний (свыше тысячи на грамм исследуемого материала в посевах на плотные среды) говорит о том, что данный организм может быть этиол, агентом заболевания; однако необходимы повторные посевы того же исследуемого материала. Серологическая диагностика К. достигается посредством реакции агглютинации и реакции связывания комплемента. Достоверной считается резко положительная реакция агглютинации в разведении сыворотки не ниже 1 : 200, причем реакция дает более четкие результаты с аутоантигеном — культурой, полученной от больного. Реакция связывания комплемента более специфична; наиболее четкие результаты получаются при генерализованной и висцеральных формах. Специфическая иммунофлюоресценция оказалась полезной и для определения серотипов, идентификации кандида. Наиболее важным для диагностики К. является нарастание титров антител в процессе болезни; увеличение количества дрожжеподобных грибков при повторных исследованиях патол, материала. Положительные аллергические кожные реакции имеют значение в сочетании с другими данными. Необходимо проводить дифференциальную диагностику между кандида, аспергиллами и нокардиа. ЛечениеТерапия проводится с обязательным учетом патогенетических факторов. Так, напр., нормализация углеводного обмена или функций щитовидной железы, улучшение общего состояния организма могут приводить к ликвидации клин, проявлений К. Средства этиол, воздействия ускоряют излечение. Важное значение имеют общеукрепляющие средства и правильное питание больных: пища должна быть богатой белками, витаминами, но количество углеводов следует ограничивать. Показано назначение повторных курсов нистатина, леворина или их солей (оба антибиотика наиболее эффективны при К. пищеварительного тракта). Нистатин назначают внутрь взрослым по 6 000 000 — 8 000 000 ЕД в сутки (между курсами делают перерывы). Амфотерицин В показан при тяжело протекающей форме висцерального К. и генерализованного хрон. К.; его назначают внутривенно в 5% р-ре глюкозы в виде капельных вливаний из расчета для взрослых 250 ЕД на 1 кг веса тела больного с общей курсовой дозой 1 500 000 — 2 000 000 ЕД. Иммунотерапия больных К. применяется довольно широко; назначают поливалентную вакцину (или аутовакцину). Используют также препараты из грибка С. albicans, содержащие комплекс белков, полисахаридов и липидов. Средства наружной терапии разнообразны. С успехом применяются 1—2% спиртовые или водные р-ры анилиновых красителей, жидкость Кастеллани, бенуцид, микосептин, цинкундан и другие фунгицидные жидкости. Из мазей применяются амфотерициновая, левориновая и нистатиновая, 10% серная и 3% салициловая и др. При К. слизистой оболочки полости рта рекомендуются смазывания (2—3 раза в день) водными р-рами анилиновых красителей, 10—20% р-ром буры в глицерине, полоскания 1—2% водным р-ром танина или 1% водным р-ром йодинола, а также таблетки с декамином в виде карамели. Для лечения детей применяют 1 — 2% р-ры (водные) анилиновых красителей, 5—10% р-ры буры в глицерине — смазывание очагов 3—4 раза в день; полоскание полости рта 5—10% р-ром танина, карамель с декамином. При вульвовагините применяют тампоны с 20% р-ром буры в глицерине, вспенивающиеся таблетки леворина, смазывание 1—2% водным р-ром анилинового красителя. Профилактика Профилактика должна проводиться в нескольких нaправлениях: 1. Сокращение инфицирования грибами рода кандида новорожденных методом выявления и лечения урогенитального кандидоза и кандидоносительства у беременных женщин путем назначения им антибиотиков с узким спектром действия (пенициллина, оксациллина, эритромицина). Выявление и лечение кандидоза полости рта будущей матери, санация полости рта. Стерилизация сосок, пустышек и других предметов ухода за ребенком. Ребенок должен иметь индивидуальную стерильную посуду, свою кроватку и постельное белье, индивидуальную ночную вазу. Соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий и режима в родильных домах, проведение правильной обработки оборудования, детского белья, рук медицинского персонала, обеспечение стерильности бутылочек, пипеток, инструментария, шприцев и прочего. Обучение кормящей матери уходу за грудью, сосками, гигиеническим манипуляциям. 2. Отказ от нерациональной и массивной антибактериальной терапии, осторожное применение гормонов, под контролем и по назначению лечащего врача. При длительной антибактериальной терапии необходимо одновременно назначать полиеновые антибиотики внутрь, курсом, адекватным антибактериальному, а после противомикробной терапии назначать препараты, нормализующие микрофлору кишечника (коли-бактерин, бифидумбактерин, лактобактерин, бактисубтил). Тяжелые общие соматические заболевания должны сопровождаться комплексным лечением, необходимо назначать большие дозы витаминов, повышать сопротивляемость организма, общую иммунологическую реактивность. 3. Своевременное выявление и лечение дисбактериоза. 4. В медицинских учреждениях при выполнении различных манипуляций, соблюдение ОСТов при стерилизации инструментария: пинцетов, зондов, зеркал и пр. 5. Широкая санитарно-просветительная работа среди медицинского персонала, работников пищевых предприятий, среди населения, будущих мам и пап. Дети и взрослые должны знать, что самолечение небезвредно, самостоятельный бесконтрольный прием антибиотиков и других лекарственных препаратов может привести к развитию дисбактериоза и кандидоза. В профилактике кандидоза слизистой оболочки полости рта большое значение имеют санация полости рта, лечение тонзиллита, щелочные полоскания полости рта. При длительном лечении антибиотиками и кортикостероидами необходима их рациональная дозировка и назначение внутрь противогрибковых препаратов, витаминов группы В и С, щелочные полоскания полости рта. Вывод В последние годы отмечена явная тенденция к росту заболеваемости кандидозом как в нашей стране, так и зарубежом, существенно изменился выбор препаратов для лечения и профилактики кандидоза. Диагностика основана на клинической картине и результатах световой микроскопии. Выявление грибов рода Candida при посеве, методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и методом ДНК-диагностики (ПЦР) не имеет диагностического значения, так как при кандидозе важно не просто наличие, а количество грибов рода Candida. В небольшом количестве эти грибы присутствуют во рту, влагалище и толстой кишке большинства здоровых людей. На производстве по переработке фруктов и овощей, соков и сиропов необходимо внедрять механизацию и автоматизацию, исключающую применение ручной обработки. При инфекционных и других болезнях длительное применение антибактериальных антибиотиков нужно сочетать с нистатином и комплексом витаминов, особенно группы В. В банях и душевых рекомендуется пользоваться резиновыми тапочками. Особенно важна профилактика в отношении новорожденных и грудных детей; в родильных домах и яслях к работе с детьми нельзя допускать людей, у которых имеются признаки К. В домашних условиях больные К. должны избегать общения с детьми; посуду, белье и полотенца необходимо дезинфицировать. При поверхностных формах прогноз благоприятен; напр., молочница слизистой оболочки рта у грудных детей при правильном лечении и питании ребенка излечивается быстро. Прогноз более серьезен при хронической генерализованной и висцеральной форме, особенно при осложнениях аллергического характера. В большой степени прогноз зависит от течения заболевания, на фоне которого развился К. Дети и взрослые должны знать, что самолечение небезвредно, самостоятельный бесконтрольный прием антибиотиков и других лекарственных препаратов может привести к развитию дисбактериоза и кандидоза. В профилактике кандидоза слизистой оболочки полости рта большое значение имеют санация полости рта, лечение тонзиллита, щелочные полоскания полости рта. Список литературы Ариевич А. М. и Степанищева 3. Г. Кандидамикозы как осложнение антибиотикотерапии, М., 1965; Блинов Н. П. Патогенные дрожжеподобные организмы. М., 1964; Кашкин П. Н, и Шеклаков Н. Д. Руководство по медицинской микологии, М., 1978; Хмельницкий O.K. Гистологическая диагностика поверхностных и глубоких микозов, Л., 1973; Шеклаков Н. Д. и Милич М. В. Грибковые заболевания человека, М., 1970. Приложение 1.  Приложение 2.  |