Летные испытания. Конспект лекций Лекция 1

Скачать 3.06 Mb. Скачать 3.06 Mb.

|

|

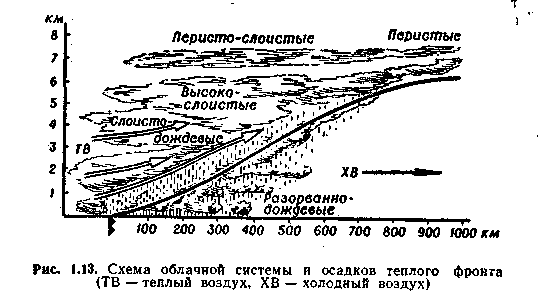

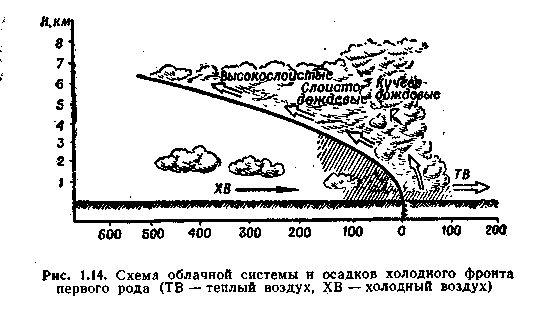

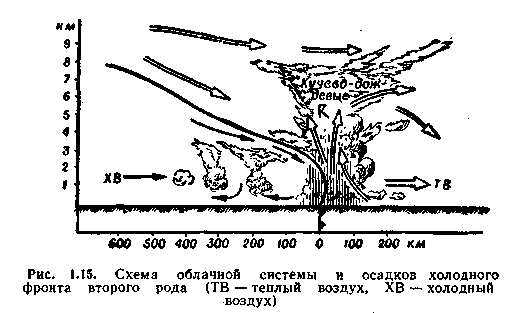

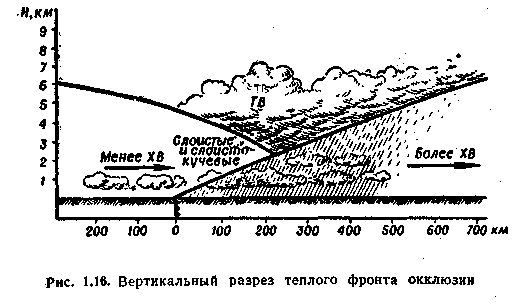

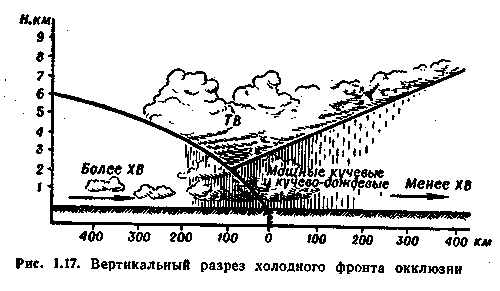

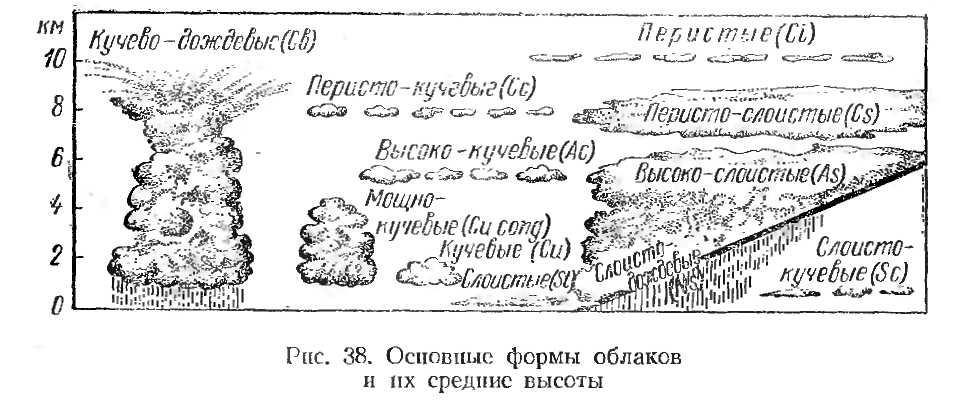

Теплый фронт окклюзии (рис. 1.16) образуется в том случае, когда менее холодная воздушная масса догоняет более холодную. На линии фронта образуется многослойная облачность, подобно теплому фронту. Холодный фронт окклюзии (рис. 1.17) образуется в том случае, когда более холодная воздушная масса догоняет менее холодную. Такой фронт имеет характер обычного холодного фронта.       Влажность Влажность воздуха — содержание в нем водяного пара. Ее характеристиками являются: абсолютная влажность а— количество водяного пара (в г) в 1 м3 воздуха; насыщающий (насыщенный) пар А— количество пара (в г), необходимое для полного насыщения единицы объема (его упругость обозначается буквой Е); относительная влажность R— отношение абсолютной влажности к насыщающему пару, выраженное в процентах (R=100% × а/А); точка росы — температура, при которой воздух достиг бы состояния насыщения при данном влагосодержании и неизмененном давлении. В экваториальной зоне и субтропиках абсолютная влажность у земли достигает 15 – 20 г/м3. В умеренных широтах летом — 5 – 7 г/м3, зимой (а также в Арктическом бассейне) она уменьшается до 1 г/м3 и ниже. С высотой содержание водяного пара в воздухе быстро падает. Влажность оказывает влияние на изменение температуры воздуха, а также на процесс образования облаков, туманов, осадков. Облачность Наряду с процессом испарения воды в атмосфере происходит и обратный процесс — переход водяного пара при понижении температуры в жидкое или непосредственно в твердое состояние. Первый процесс называется конденсацией, второй — сублимацией. Понижение температуры происходит адиабатически в поднимающемся влажном воздухе и приводит к конденсации или сублимации водяного пара, что и является главной причиной образования облаков. Причинами подъема воздуха в этом случае могут являться: 1) конвекция, 2) восходящее скольжение по наклонной фронтальной поверхности, 3) волнообразные движения, 4) турбулентность. Кроме указанного, понижение температуры может произойти и вследствие радиационного выхолаживания (от излучения) верхних слоев инверсий или верхней границы облаков. Конденсация происходит только в том случае, если воздух насыщен водяным паром и в атмосфере имеются ядра конденсации. Ядрами конденсации являются мельчайшие твердые, жидкие и газообразные частицы, постоянно имеющиеся в атмосфере. Наиболее распространенными являются ядра, содержащие соединения хлора, серы, азота, углерода, натрия, кальция, причем наиболее часто встречающимися ядрами являются соединения натрия и хлора, обладающие гигроскопическими свойствами. Ядра конденсации в атмосферу попадают главным образом из морей и океанов (около 80%) путем испарения и разбрызгивания их с водной поверхности. Кроме того, источниками ядер конденсации являются продукты горения, выветривания почв, вулканической деятельности и т. д. В результате конденсации и сублимации в атмосфере образуются мельчайшие капельки воды (с радиусом около 50 мк) и кристаллики льда, имеющие вид шестигранной призмы. Скопление их в приземном слое воздуха дает дымку или туман, в вышележащих слоях облака. Слияние мелких облачных капель или нарастание ледяных кристаллов приводит к образованию различного рода осадков: дождя, снега. Облака могут состоять только из капель, только из кристаллов и быть смешанными, т. е. состоять из капель и кристаллов. Водяные капли в облаках при отрицательных температурах находятся в переохлажденном состоянии. Капельножидкие облака в большинстве случаев наблюдаются до температуры -12° С, чисто ледяные (кристаллические) — при температуре ниже -40° С, смешанные — от -12 до -40° С. Облака характеризуются водностью. Водность — это количество воды в граммах, содержащееся в одном кубическом метре облака (г/м3). Водность в капельножидких облаках колеблется от 0,01 до 4 г в кубическом метре облачной массы (в отдельных случаях наблюдается и более 10 г/м3). В ледяных облаках водность менее 0,02 г/м3, а в смешанных облаках до 0,2—0,3 г/м3. Не следует смешивать водность с влажностью. Облака классифицируются: - по высоте нижней границы на 3 (иногда 4) яруса, - по происхождению (генетическая классификация) на 3 группы, - по внешнему виду (морфологическая классификация) делятся на несколько форм: Выделяются основные формы: Кучевые облака представляют собой белые, серые, темно-серые отдельные образования в виде куч различной формы. Перистые — отдельные тонкие легкие облака белого цвета, прозрачные, волокнистой или нитевидной структуры имеют вид крючков, нитей, перьев или полос. Слоистые облака — представляют собой однородный серый покров, различной прозрачности. Перисто-кучевые облака, представляющие собой мелкие белые хлопья или маленькие шарики (барашки), напоминающие комочки снега, Перисто-слоистые облака, имеющие вид белой пелены, затягивающей зачастую все небо, и придающие ему молочно-белый оттенок. Слоисто-кучевые облака серого цвета с темными полосами — облачными валами. Отмечаются также другие особенности внешнего вида (наличие волнистости, конкретные формы облака) и связь с осадками. Всего насчитывают 10 основных форм облаков и 70 их разновидностей. Форма облаков определяется при их наблюдении в соответствие с принятой классификацией с помощью специально изданного Атласа облаков. Облака, возникающие внутри воздушных масс, называются внутримассовыми, образующиеся на атмосферных фронтах – фронтальными, возникающие над горами при перетекании воздушными потоками препятствий (гор) – орографическими.

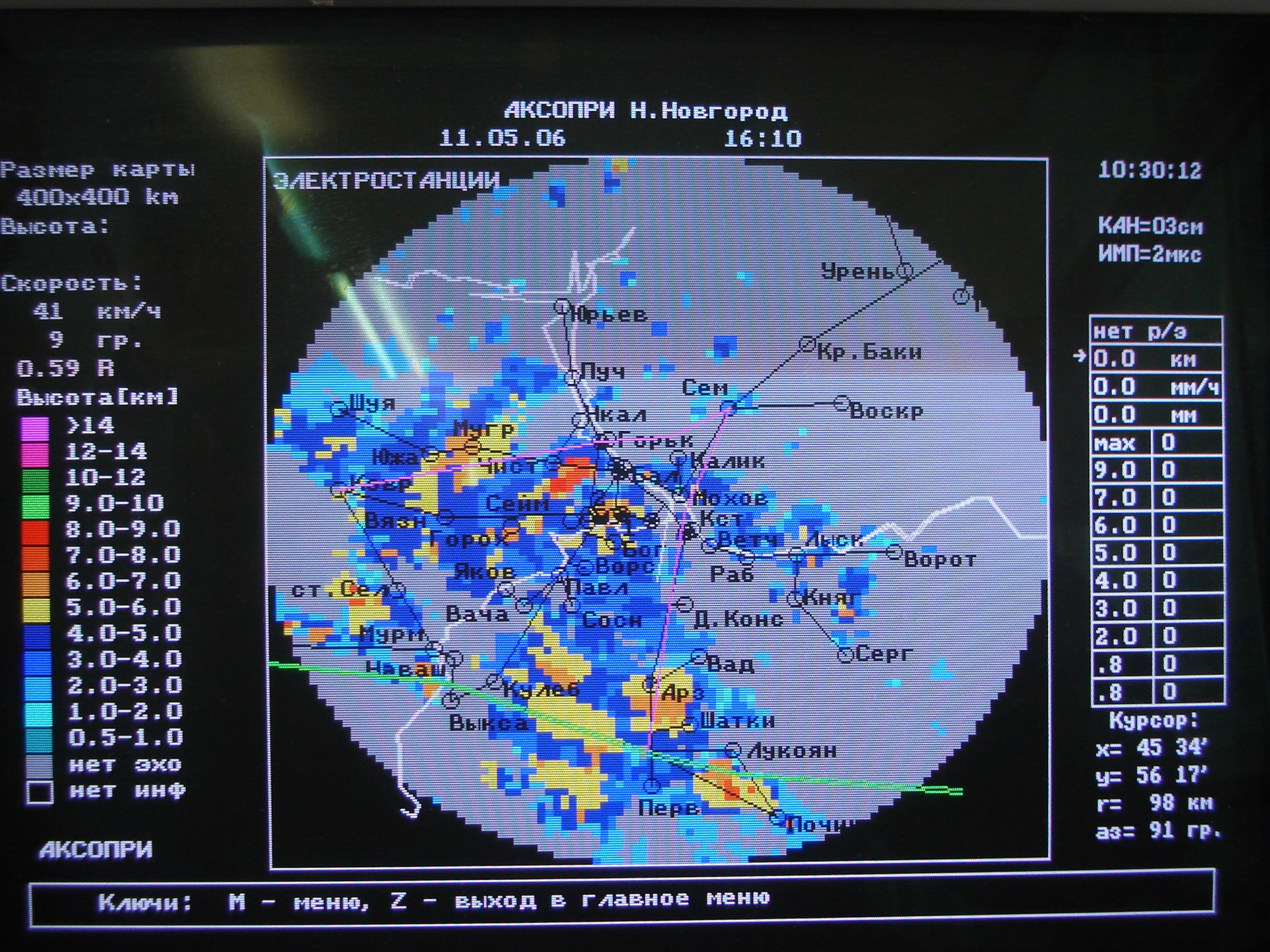

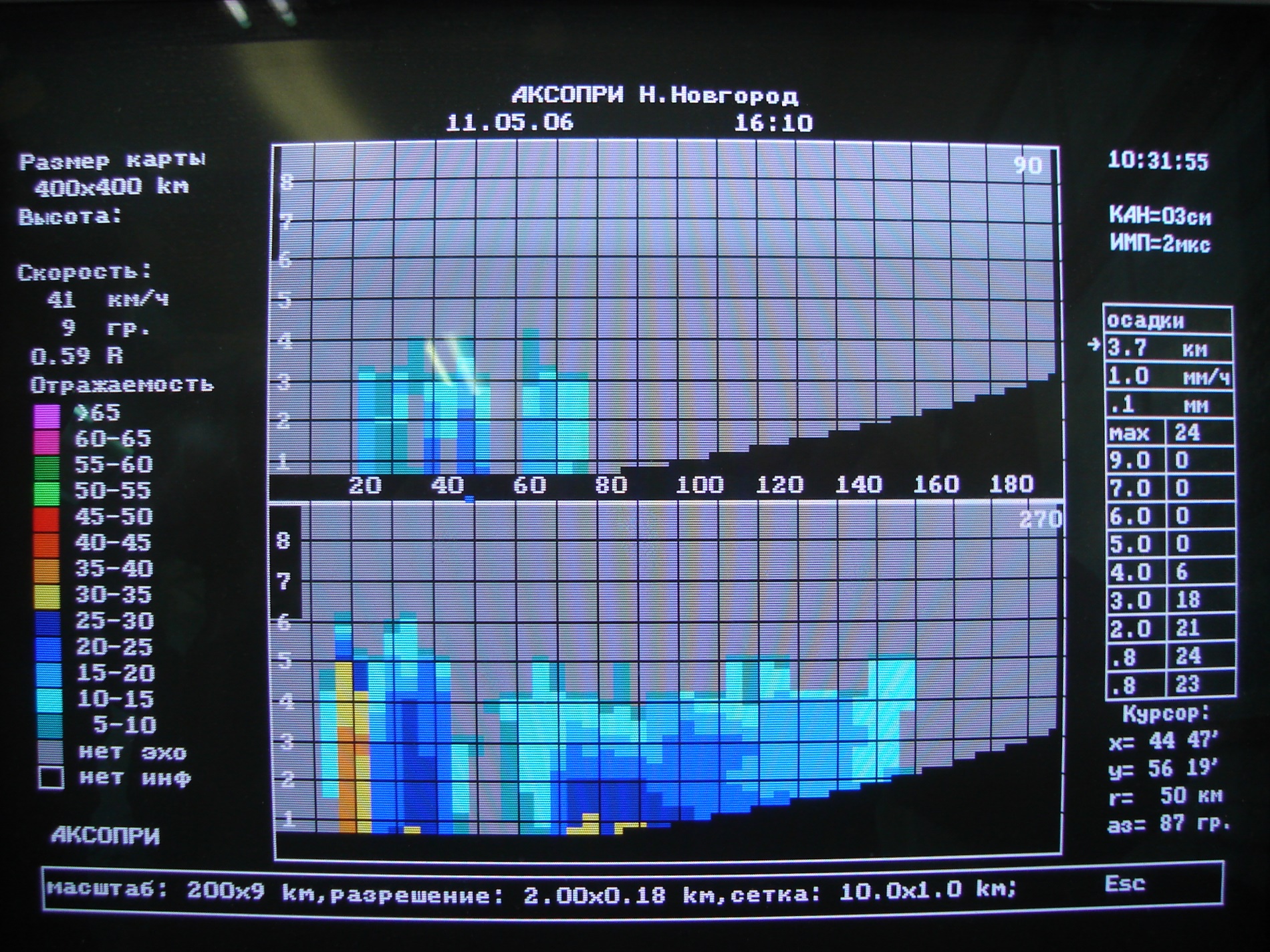

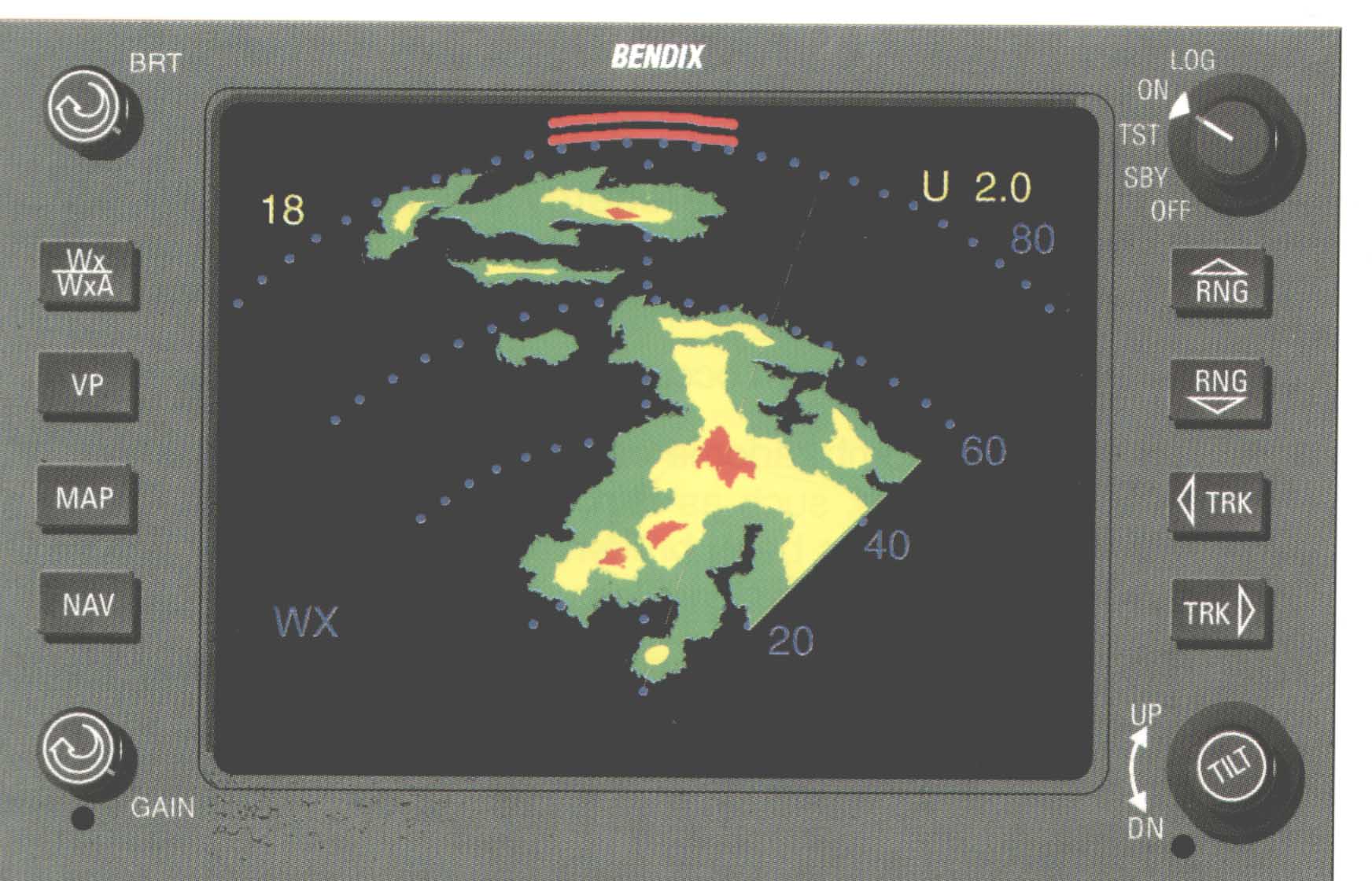

При указании высоты верхней и нижней границ облаков нужно иметь в виду, что они могут быть как достаточно четкие, так и чрезвычайно размытые. Особенно опасен переходный предоблачный слой, достигающий 200 м у под подинверсионными облаками. В отдельную группу следует выделить искусственные перистые облака, возникающие за летящим самолетом в верхней тропосфере. Их называют конденсационными (иногда инверсионными) следами. Возникают они в результате сублимации водяного пара, содержащегося в выхлопных газах двигателя. Влияние облачности на производство полетов Облака являются одним из важнейших метеорологических элементов, оказывающих влияние на полеты. С облаками связаны многие явления, опасные для полета и усложняющие полет. К ним относятся: турбулентность, вызывающая болтанку самолета, вертикальные токи, вызывающие сильные броски самолета, грозовые явления, шквалы, обледенение, град, ливневые осадки и т. д. Важную роль играет низкая облачность, значительно ухудшающая видимость и усложняющая посадку самолетов. Наблюдение за облаками. Облака представляют собой своеобразную витрину погоды и являются характерным метеорологическим элементом, наблюдение за которым позволяет правильно оценить метеорологическую обстановку, составить представление о состоянии атмосферы и сделать заключение об ожидаемой погоде на ближайшее время. При наблюдениях за облаками обычно определяется форма (описана выше), количество облаков и их высота. Количество облаков, или так называемая облачность, определяется визуально в условных единицах — баллах. За 0 баллов принимается безоблачное небо; 1/10 часть неба—1 балл; 2/10 части неба — 2 балла и т. д. Весь небосвод, закрытый облаками, составляет 10 баллов. Количество облаков определяется как общее, так и по слоям (особенно нижнего яруса). В международной практике количество облаков оценивается в октантах (1/8 часть). Если все небо закрыто облаками, считается 8 октантов, полнеба — 4, и т.д. Высота нижней границы облаков указывается в метрах над местностью. Высота нижней границы облаков может быть определена при помощи шара-пилота, прожектора (в ночное время), свстолокатора, метеорадиолокатора, визуально, а также и с летящего самолета. Важное значение имеет своевременное обнаружение мощных кучевых и кучево-дождевых облаков, сопровождающихся дождями, грозами и мощными воздушными потоками. Ввиду их высокой водности, хорошо отражающей радиоволны, для этого используют метеорадиолокаторы, как наземные, так и установленные на ЛА. Туманы. Туман — скопление в приземном слое воздуха продуктов конденсации и сублимации водяного пара, при котором дальность видимости не превышает 1 км. При горизонтальной видимости в пределах 1—10 км это явление называют дымкой. Причина образования тумана описана выше. По способу образования туманы бывают радиационные, адвективные и туманы испарения. Неблагоприятное влияние туманов сказывается, прежде всего, в уменьшении видимости вплоть до десятков метров. Также во время тумана влага может попасть в различные агрегаты самолета. Осадки. Причины образования осадков Осадки непосредственно связаны с облаками. Как уже говорилось, облачные элементы — капли и кристаллы — имеют очень малые размеры (диаметром до 0,05 мм) и находятся во взвешенном состоянии. Для выпадения осадков необходимо укрупнение капель и кристаллов (диаметр крупных дождевых капель достигает 2— 3 мм, а иногда и 5 мм). Это укрупнение может происходить по двум причинам. Первой и основной причиной является диффузный перенос водяного пара в результате испарения одних элементов облака и конденсации водяного пара на других элементах. Этот процесс происходит при условии, если облачные капли неодинаковы по величине. В этом случае крупные капли растут за счет мелких из-за разницы упругости насыщения над их поверхностями. Особенно активно указанный процесс протекает, если в облаке имеются и кристаллы, и переохлажденные капли. За счет разницы упругости насыщения между каплями и ледяными кристаллами быстро растут кристаллы, превращаясь в снежинки. При опускании вниз и попадании в слои с положительными температурами снежинки тают, превращаясь в капли, выпадающие в виде дождя. Второй причиной является слияние капель при их столкновении в результате турбулентных движений воздуха и различной скорости падения крупных и мелких капель. Эти столкновения приводят к поглощению мелких капель крупными. Укрупнение капель ведет к увеличению скорости их падения, а следовательно, и к увеличению вероятности столкновений с мелкими каплями. В результате этого процесса, называемого коагуляцией, диаметр капель может увеличиться в ливневых дождях до 2—3 мм. Облака однородные по своей структуре, т. е. состоящие только из одинаковых по размерам капель или только из ледяных кристаллов, осадков не дают. К таким облакам относятся кучевые и высоко-кучевые, состоящие из мельчайших водяных капель, а также перистые, перисто-кучевые и перисто-слоистые облака, состоящие только из ледяных кристаллов. В облаках, состоящих из капель различного размера, происходит медленный рост более крупных капель за счет мелких. Однако в результате указанного процесса образуются лишь небольшие капли дождя. Такой процесс происходит в слоистых, а иногда и в слоисто-кучевых облаках, из которых могут выпадать осадки в виде мороси. Существенные осадки выпадают из тех облаков, в которых имеются твердые и жидкие элементы — капли и кристаллы. Здесь укрупнение облачных элементов идет бурно и сопровождается выпадением дождя или снега. К таким облакам относятся кучево-дождевые, слоисто-дождевые и иногда высокослоистые. Виды осадков В метеорологии осадки подразделяются на следующие виды: Дождь — жидкие капельные осадки (диаметр капель обычно 0,5— 0,7 мм, иногда больше). Морось — осадки, состоящие из мелких однородных кашель (диаметр 0,05—0,5 мм), падающих незаметно для глаза. Ледяной дождь — осадки в виде шариков льда (диаметр от 1 до 3 мм). Град — осадки, имеющие кусочки льда различных размеров и формы (диаметр от 4—5 до 50 мм, иногда и более). Снег — твердые осадки в виде кристаллов, звездочек или хлопьев. Мокрый снег — осадки в виде тающего снега с дождем. Снежная крупа — осадки в виде белых круглых снежных шариков (диаметр от 2 до 5 мм). Снежные зерна — мелкие снежные крупинки (диаметр менее 1 см). Ледяные иглы — находящиеся во взвешенном состоянии тонкий ледяные палочки, сверкающие в солнечных лучах морозного дня". По характеру выпадения осадков их разделяют на три типа: обложные, ливневые и моросящие (морось). Обложные осадки выпадают из слоисто-дождевых и высоко-слоистых облаков продолжительное время на большой территории. Их интенсивность составляет от 0,5 до 1 мм/мин. Обложные осадки могут выпадать в виде дождя и снега (иногда мокрого). Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков на ограниченном пространстве в большом количестве и в короткий промежуток времени. Их интенсивность от 1 до 3,5 мм/мин и более (имели место ливни на Гавайских островах — 21,5 тли мин). Выпадение ливневых осадков часто сопровождается грозами и шквалами. Так же как и обложные, ливневые осадки могут выпадать в виде дождя и снега. В последнем случае их называют «снежными зарядами». Моросящие осадки (морось) представляют собой мелкие капельки (снежинки) с очень небольшой скоростью падения. Выпадают из слоистых облаков или из тумана. Их интенсивность незначительна (менее 0,5 мм/мин). Метель является особой формой выпадения осадков. При метели ветер переносит снег вдоль земной поверхности на большие расстояния. Возникает метель при ветре достаточной силы. Различают три вида метелей: общую (при интенсивном снегопаде и ветре от 7 м/сек), низовую (без снегопада, при ветре 10—12 м/сек) и поземок (без снегопада, при ветре 6 м/сек и более). | ||||||||||||||||||||||||||||