Летные испытания. Конспект лекций Лекция 1

Скачать 3.06 Mb. Скачать 3.06 Mb.

|

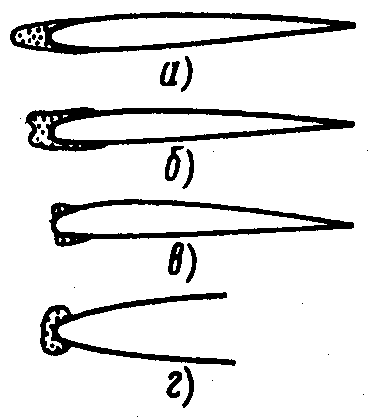

Форма льдообразований В результате испытаний ПОС должны быть: - подтверждены способность ПОС защищать самолет от обледенения и возможность выполнения полетов в условиях обледенения; - определены характеристики полета самолета с работающей и отказавшей ПОС в условиях обледенения для занесения их в описания и РЛЭ самолета; - выработаны и помещены в РЛЭ и РЭ рекомендации летному и наземному составу по эксплуатации ПОС и выполнению полетов в условиях обледенения. ИСПЫТАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ. В основном оцениваются в наземных и стендовых испытаниях. В летных испытаниях оценивается возможность включения и работоспособность систем (без пожара), а также отсутствие влияния на другие системы. Испытания оборудования. ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ При испытаниях самолетной электросистемы необходимо: – проверить надежности и безотказности работы электросистемы; – определить характеристики работы электросистемы (напряжение, силу тока, частоту) во всей области эксплуатации, при различных потребителях, при неблагоприятных условиях (высокая влажность, наличие электромагнитных полей и ЭМИ); – оценить температуру устройств электросистемы и работу системы их охлаждения во всей области эксплуатации; – оценить устойчивость параметров электросистемы при переходных процессах: при переключении на различные источники питания (аэродромное питание, аккумулятор, генераторы, преобразователи) и при включении/выключении различных потребителей; – проверить отсутствие неблагоприятного влияния – проверить удобство пользования органами управления и контроля за аппаратурой электросистемы. При испытаниях опытного самолета или модифицированной электросистемы на серийном самолете указанные характеристики определяются в полном объеме. При испытаниях серийных установок, если эти установки при испытаниях ранее были одобрены и не подвергались изменениям, необходимо проверить и оценить только качество монтажа, количественное значение основных параметров и надежность работы электросистемы. ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ. Особенности: участвуют не только самолетная, но и наземная радиостанция, свое влияние оказывает окружающая среда. При испытаниях самолетных систем радиосвязи необходимо: — определить дальность действия систем радиосвязи; — определить разборчивость передачи речи на всех этапах полета вплоть до максимальных требуемых высот и дальностей (оценивается в баллах в процессе передачи и прослушивания специально подобранных слогов, слов, словосочетаний фраз в соответствии с ГОСТ 1660-72); — проверить надежность работы и удобство пользования средствами самолетной радиосвязи; — проверить работоспособность аппаратуры радиосвязи в условиях совместной работы с электроустановками и другой радиоаппаратурой самолета. ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ. При испытаниях самолетных систем навигации необходимо: — определить точность работы аппаратуры, входящей в самолетную систему навигации; — определить дальность действия систем навигации; — проверить возможность захода и расчета на посадку с помощью аппаратуры системы навигации; — проверить надежность работы и удобство пользования средствами самолетной системы навигации; — проверить работоспособность аппаратуры системы навигации в условиях совместной работы с электроустановками и другой радиоаппаратурой самолета. При определении точности важным вопросом является выбор эталонной системы. Ее точность должна быть как минимум на 2 порядка выше заявленной точности испытываемой системы. Раньше как эталон использовали кинотеодолитные станции или РЛС точного наведения. В последнее время используются CНC повышенной точности (КБТИ и т.п.) ОЦЕНКА КАБИНЫ ЭКИПАЖА. Выполняется на земле и в полете. Проверяется: - доступность всех рычагов и переключателей при всех их положениях, в т.ч. в зимней одежде, возможность перемещений их на полный ход; - возможность манипуляций с рычагами и переключателями, не задевая другие; - видимость из кабины на всех режимах полета; - видимость, распознаваемость, достаточность информации на приборах, МФИ, ИЛС надписей в кабине; - приемлемость температуры переключателей и всех поверхностей, которых может касаться экипаж, исключение поражения током. Оценка проводится методом анкетирования. [Показать анкеты]. Для исключения влияния индивидуальных особенностей и пристрастий самолет облетывается и оценивается несколькими летчиками. Кроме того, объективными методами оценивается освещенность рабочих мест экипажа, вибрации, ионизация воздуха, электромагнитное излучение в кабине. При отсутствии на самолете СКВ в рамках оценки эргономики кабины проверяется и микроклимат в кабине (температура, состав воздуха, воздушные потоки). Лекция 11. Летные испытания. Проверка влияния отказов систем ЛА на безопасность полета. Испытаниям предшествует большой объем аналитической работы, лабораторных и стендовых испытаний. При этом подход к этим вопросам для военной и гражданской техники имеет различия. Для гражданской техники упор делается на обеспечение безопасности полета, для военной — на выполнение задачи. В лекциях рассматривается гражданская техника. 1. Сначала составляется сводный перечень всех возможных отказов всех систем самолета (на основании опыта эксплуатации аналогов). 2. Выполняется анализ полетных ситуаций, к которым приводят эти отказы по следующим направлениям: 2.1. Они классифицируются по степени опасности на: - катастрофические, - аварийные, - сложные, - усложнение условий полета, - без последствий. Для классификации используются следующие критерии: Ухудшение летных характеристик, характеристик устойчивости и управляемости, прочности и работы систем. Увеличение рабочей (психофизиологической) нагрузки на экипаж сверх нормально требуемого уровня. (c) Дискомфорт, травмирование или гибель находящихся на борту людей. Катастрофическая ситуация — особая ситуация, для которой принимается, что при ее возникновении предотвращение гибели людей оказывается практически невозможным. Аварийная ситуация характеризуется: - значительным ухудшением характеристик и/или достижением (превышением) предельных ограничений, или - физическим утомлением или такой рабочей нагрузкой экипажа, что уже нельзя полагаться на то, что он выполнит свои задачи точно или полностью. Сложная ситуация характеризуется: - заметным ухудшением характеристик и/или выходом одного или нескольких параметров за эксплуатационные ограничения, но без достижения предельных ограничений, или - уменьшением способности экипажа справиться с неблагоприятными условиями (возникшей ситуацией) как из-за увеличения рабочей нагрузки, так и из-за условий, понижающих эффективность действий экипажа. Усложнение условий полета характеризуется: - незначительным ухудшением характеристик или - незначительным увеличением рабочей нагрузки на экипаж, например, изменение плана полета. 2.2. Рассчитывается вероятность возникновения отказов (кроме отказов категории «без последствий»). По вероятности возникновения отказы делятся на: Вероятные — могут произойти один или несколько раз в течение срока службы каждого самолета данного типа. Они подразделяются на: - частые; - умерено вероятные. Редкие (невероятные). Они подразделяются на две категории: - Маловероятные. Вряд ли произойдут на каждом самолете в течение его срока службы, но могут произойти несколько раз, если рассматривать большое количество самолетов данного типа. - Крайне маловероятные. Вряд ли возникнут за весь срок, эксплуатации всех самолетов данного типа, но тем не менее их нужно рассматривать как возможные. Практически невероятные. Настолько невероятные, что нет необходимости считать возможным их возникновение. Вероятности устанавливаются как средний риск на час полета, продолжительность которого равна среднему времени полета по типовому профилю. В тех случаях, когда отказ критичен для определенного этапа полета, вероятность его возникновения на этом этапе полета может быть также осреднена на час полета по типовому профилю. Для количественной оценки вероятностей возникновения отказов могут использоваться следующие величины: частые — более 10-3; умеренно вероятные — в диапазоне 10-3 — 10-5; маловероятные — в диапазоне 10-5 — 10-7; крайне маловероятные — в диапазоне 10-7 — 10-9; практически невероятные — менее 10-9. Чем более опасна ситуация, тем меньше должна быть вероятность ее возникновения. При этом надо различать вероятность возникновения отказа, приводящего к особой ситуации, и вероятность возникновения особой ситуации. В АП установлены следующие требования:

2.3. Вырабатываются рекомендации экипажу по действиям при различных отказах. 2.4. Определяется метод подтверждения летной годности (т.е. возможности завершения или продолжения полета) при указанных отказных ситуациях: аварийных, сложных и усложнениях условий полета. Применяются следующие методы: - Экспертные оценки — применяются для ситуаций, которые не требуют проверок в ЛИ, НИ, расчетов, потому что их последствия и действия экипажа не зависят от типа самолета, очевидны или известны по опыту эксплуатации (отказ радиосвязи). - Стендовые испытания — применяются для ситуаций, которые могут привести к уничтожению или серьезному повреждению самолета и создают угрозу экипажу (пожар, короткое замыкание, аварийная посадка – проверяется прочность кресел и привязных систем и нагрузки на человека в кресле – используется манекен). - Наземные испытания — применяются для ситуаций отказов на земле и в тех случаях, когда последствия отказа на земле и в полете одинаковы (заклинивание двери, определение максимального времени работы электросистемы самолета на аккумуляторах) в этом случае повышается безопасность. - Летные испытания — все, что невозможно проверить другими способами и при обеспечении приемлемого уровня безопасности. Для некоторых ситуаций разные аспекты летной годности подтверждается разными методами, например: при аварийной посадке действия экипажа определяются методом экспертных оценок, а прочность кресел, привязных систем и нагрузки на человека в кресле проверяются стендовыми испытаниями; переход на электропитание от аккумулятора проверяется в летных испытаниях, а максимальное время работы электросистемы на аккумуляторах – в наземных; пожар проверяется в стендовых испытаниях, а работоспособность противопожарной системы (без пожара) проверяется в наземных и летных испытаниях. Результаты всех работ фиксируются соответствующими документами ( протоколы экспертных оценок, расчет вероятностей возникновения отказных ситуаций, отчеты и акты по стендовым, наземным, летным испытаниям). 3. В ЛИ обязательно проверяются: Отказы силовой установки: - остановка одного (критического) двигателя на всех этапах полета; - выполнение полета без двигателей; - возможность запуска двигателя в полете; - невозможность управления двигателем; - невозможность управления винтом (на винтовых самолетах). Отказы системы управления: - заклинения триммеров по всем каналам (по отдельности); - заклинение руля (каждого по отдельности); - рассоединение проводки управления в разных каналах. Отказы гидросистемы: -невозможность выпуска закрылков (посадка без закрылков или при нештатном положении закрылков); - отказ системы торможения. Отказы электросистемы: - отказ генератора и переход на резервный источник питания; - отказ подсвета приборов (при полетах ночью); - отказ части элктросистемы с потерей питания части оборудования. Могут проверяться другие отказы в зависимости от конструкции ЛА. 4. При проверке в ЛИ отказных ситуаций оценивается: - возможность распознавания, т.е. обнаружения и однозначной идентификации отказа; - возможность выдерживания средним летчиком приемлемого режима полета при отказе; - достаточность рекомендаций РЛЭ для действий среднего летчика в проверяемой ситуации, если недостаточно, то должны быть выданы уточненные рекомендации; - время, необходимое для распознавания отказа, принятия решения и парирования отказа, а также время развития ситуации до критической, при этом первое время должно быть меньше второго; - подтверждается или уточняется степень опасности ситуации. При проведении испытаний необходимо делать поправки на уровень квалификации летчиков и внезапность возникновения отказа в момент, когда летчик его не ожидает. 5. По результатам анализа и испытаний вырабатываются меры, призванные обеспечить приемлемый уровень безопасности при отказах. Это: - рекомендации по действиям экипажа в РЛЭ [показать РЛЭ]; - введение дополнительных ограничений на эксплуатацию самолета (сужение области эксплуатации); - предложения по улучшению конструкции ЛА (желательно, чтобы вероятность возникновения опасных ситуаций была меньше, степень опасности — ниже, действия экипажа — минимальны, просты и естественны). Лекция 12. Летные испытания. Испытания на боевое применение. Испытания способов и средств аварийного покидания в полете. Опережающие ресурсные испытания. 1. Испытания систем вооружения на боевое применение. Данные испытания очень сложные и многоплановые. Предварительно должно быть выполнено определение характеристик УУ самолета с данными АСП. Для этих испытаний применяют габаритно-массовые макеты АСП. Также определяются ЛТХ, ВПХ, маневренные хар-ки самолета с новыми вариантами подвесок, срочность этих работ определяется степенью важности этих характеристик в ТЗ. Сначала испытываются системы управления и наведения оружия: локаторы, теплопеленгаторы, лазерные дальномеры. Они испытываются сначала на земле (на стенде) на ЛЛ, затем на испытываемом самолете – на этом этапе определяются как характеристики самих систем, так и их сопряжение с другими самолетными системами и работа в комплексе. Независимо от этого и параллельно с этим испытываются АСП как готовые изделия. Определяется: - работоспособность и надежность всех систем (боевой части, системы наведения, системы управления, двигателя); - аэродинамические (баллистические) характеристики АСП и, определяемые ими параметры (диапазон скоростей и высот применения, дальность пуска/стрельбы/сброса, маневренные возможности АСП); - поражающее воздействие боевой части на типовую цель при разных скоростях и ракурсах поражения; - статистическая точность попадания и поражения типовой цели как итоговый параметр. Испытания выполняются сначала на земле (на стендах, на наземных пусковых установках), затем на ЛЛ. Затем проводят испытания отработанных и испытанных АСП на испытываемом самолете с уже отработанной и испытанной СУО. Здесь выделяется несколько этапов: 1. Определение безопасности пуска/стрельбы/сброса/аварийного сброса АСП с самолета. Безопасность определяется: - устойчивостью работы двигателей самолета; - отсутствие столкновения АСП и самолета; - отсутствие неблагоприятных воздействий (тепловых – от струи двигателя АСП или пороховых газов, или механических – от отдачи пушки или АКУ) на конструкцию самолета, его системы, оборудование, другие подвески; - отсутствие нарушений траектории движения АСП, вызванных аэродинамическим взаимодействием с самолетом и приводящих к снижению вероятности поражения цели (срыв захвата, увеличение разброса попаданий). По результатам этих испытаний определяется или подтверждается заданный диапазон применения АСП по скоростям, высотам и возможностям маневрирования (перегрузкам и угловым положениям) самолета. Для этих испытаний применяют АСП в инертном исполнении (в них боевая часть заменена массово-центровочным грузом, система наведения и управления работает в запрограммированном режиме схода заданным способом, остальные системы – штатные). [показать ВИДЕО 01 pompazh.avi] [показать ФОТО отделение Р-73_401 (02 Режим-2.jpg и 03 Режим-3.jpg)] [показать ФОТО сброс ПТБ Як-130 (04 сброс ПТБ)] [показать ВИДЕО сброс ПТБ Як-130 (05 polya svedennye.avi и 06 svedennye polya.avi)] 2. Проверка электрического и информационного сопряжения АСП и СУО самолета вплоть до выдачи команды «ПУСК РАЗРЕШЕН». Для этих испытаний применяют учебные АСП или «заглушки» с работающей электросистемой и системой наведения и отсутствием остальных частей. Их также применяют в строю для обучения и тренировок. 3.1. Для управляемых АСП производится пуск/сброс телеметрического варианта по реальной цели. В телеметрическом варианте боевая часть отсутствует и заменена СБИ с телеметрией, которая передает на землю параметры полета АСП. Точность попадания при этом фиксируется с большой точностью. [показать 07 MiG-29smtRVVlaunch.mpg] [показать папку КАБ_отделение_401] 3.2. Для неуправляемых АСП и пушки при работе по земле точность попадания определяется многократными пусками/сбросами АСП/выстрелами в инертном исполнении по мишени. Для сбора статистики необходимо выполнить достаточно большое количество пусков/сбросов/выстрелов. [показать 08 БП НРС, НО.doc] 4. Наконец, апофеоз — демонстрация реальных боевых работ, т.е. применение боевого АСП с поражением реальной цели. При нормальном выполнении предыдущих этапов это фактически показательные выступления. [показать 09 boykab.avi] [показать 10 КАБ-500_29_05_06.wmv] [показать 11 MiG-29 A-S launch.mpg] [показать 12 nsz.avi] Только для применения пушки по воздушной цели этот этап имеет реальное значение, т.к. в этом случае этап «3» невыполним. [показать 13 gun.avi] [показать папку НО_Ла17_402] |