ТиМФК Матвеев Л.П.. Л. П. Матвеев теория и методика физической культуры

Скачать 7.24 Mb. Скачать 7.24 Mb.

|

|

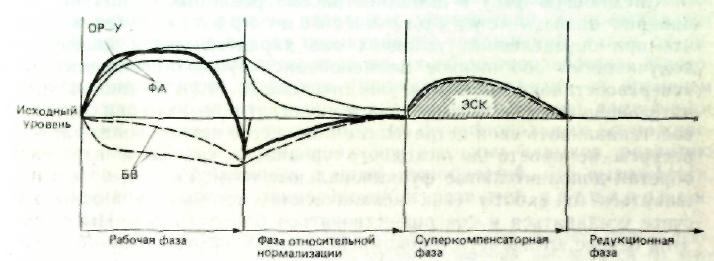

Некоторые качественные характеристики. Кроме указанных характеристик, имеющих достаточно точную количественную меру, в практике физического воспитания широко используются не вполне строгие, но практически полезные качественные характеристики движений. Обычно они отвечают на вопрос, «как» выполняется двигательное действие, и отражают не один какой-либо физический признак движений, а комплекс частных признаков, взятых в единстве. Качественные характеристики многообразны. Пока их трудно систематизировать. Но все же среди них можно с некоторой условностью выделить следующие основные*: точные движения — это движения, которые характеризуются высокой точностью достижения внешней предметной цели (например, попадание мячом в баскетбольную корзину, в намеченный сектор игровой площадки или шайбой — в хоккейные ворота) либо возможно полным соответствием заранее обусловленной эталонной форме (например, в прыжках в воду, в гимнастике, в фигурном катании на коньках) или какому-нибудь иному критерию. В первом случае можно говорить о предметно-целевой точности, во-втором — о точности по форме. Конкретизируя точность в количественных параметрах, ее оценивают в мерах пространства, времени, по заданной величине усилий и в других показателях; экономные движения — движения, отличающиеся отсутствием или минимумом лишних, ненужных движений и минимально необходимыми затратами энергии (при совершенной технике и высокой эффективности), энергичные движения — движения, выполняемые с ярко выраженной силой, скоростью, мощностью, благодаря чему преодолеваются значительные сопротивления; плавные движения — движения с подчеркнуто постепенно изменяющимися мышечными напряжениями, с подчеркнуто постепенным ускорением или замедлением, с закругленными траекториями при изменении направления движений. Такой признак особенно характерен, например, для ряда упражнений в художественной гимнастике, некоторых разновидностях китайской гимнастики «ушу», синхронном плавании; эластичные движения — движения с подчеркнутыми амортизационными фазами (или моментами), позволяющими ослаблять силу * Ритм, точнее, ритмичность, если иметь в виду не только количественные его проявления, тоже может быть отнесен к качественным характеристикам физических упражнений. 42 толчков или ударов (например, в приземлении после соскока с гимнастических снарядов, при ловле мяча, при прыжках на батуте). В некоторых движениях упругие силы, возникающие в теле спортсмена, действуют наподобие предварительно сжатой пружины, что используется как существенный фактор эффективности техники физических упражнений. В практике физического воспитания эти характеристики движений чаще всего оцениваются по их внешним проявлениям, без применения сложного инструментария и аппаратуры. Тем не менее они помогают правильно ориентировать процесс качественного освоения техники физических упражнений. Стабильность и вариативность прочно сформированной техники движений. По мере формирования и совершенствования техники движений характерными для нее становятся такие, казалось бы, несовместимые черты, как стабильность и вариативность. Стабильность выражается в том, что при повторном выполнении двигательного действия ряд его параметров воспроизводится единообразно, практически в одном и том же виде, причем не только в стандартных, но при необходимости и в меняющихся условиях (например, заданные длина шагов, темп и другие пространственные и временные параметры движений в беге могут быть сохранены при передвижении по различному грунту). Вариативность же характеризуется внесением целесообразных изменений в детали действия, а при необходимости и в общую его структуру применительно к необычным условиям его выполнения (например, во время метания спортивного снаряда при сильном ветре, выполнения разбега по скользкому грунту). Стабильность и целесообразная вариативность — одинаково необходимые черты совершенной техники двигательного действия*. По сути, они не исключают, а взаимно обусловливают друг друга (так, для того чтобы обеспечить стабильность заданных пространственно-временных параметров движений, например, при беге по твердому и рыхлому грунту, необходимо варьировать величины мышечных усилий, соотношение напряжений и расслаблений и другие моменты управления движениями). При этом вариативность в большей мере наблюдается в деталях техники, особенно в подготовительных фазах двигательных действий (разбеге в прыжках, замахе в метаниях, предварительных махах в гимнастических упражнениях на снарядах и т.д.), а стабильность — в главном звене или основной фазе действий. Таким образом, можно сказать, что отлаженную технику двигательных действий характеризует единство стабильности и вариативности — вариативная стабильность, при которой вариации до- * Предполагаемую физиологическую основу единства стабильности и вариативности двигательных навыков, согласно представлениям, развитым школой И. П. Павлова, составляет «двигательный динамический стереотип> — достаточно прочно закрепленная и вместе с тем пластичная система нервно-регуляторных процессов, которая формируется в центральной нервной системе (ЦНС) по закономерностям условнорефлекторных связей. 43   Рис. 4. Допустимая вариативность углов вылета снаряда (так называемого конуса атаки) при метании копья (по Ридеру и Волферману) пустимы лишь в определенных пределах, ограниченных закономерностями технически правильного выполнения действия (рис. 4). 1.1.3. Эффекты упражнения Под эффектом физических упражнений в самом общем смысле слова подразумеваются вызываемые их воздействием изменения в состоянии организма. Эффект любого отдельного упражнения непостоянен, он изменяется прежде всего в зависимости от продолжительности времени, следующего после выполнения упражнения, и последовательности воспроизведения упражнения. В связи с этим различают ближайший и следовой эффекты упражнения. Ближайший эффект характеризуется процессами, происходящими в организме непосредственно во время упражнения, и тем измененным функциональным состоянием организма, которое возникает к концу упражнения, в результате его выполнения. Следовой эффект — это своего рода отражение воздействия упражнения, остающееся после его выполнения и меняющееся в зависимости от динамики обусловленных им восстановительных и других процессов. Строго говоря, это не только следствие упражнения. С одной стороны, следовой эффект является как бы последействием упражнения (поскольку возникает и сохраняется в результате упражнения), с другой — представляет собой ответное реагирование систем организма на воздействие данного упражнения. 44 В целом эффект упражнения и его динамика трансформируются в сложном комплексе организменных процессов, протекающих во времени по фазам, схематически изображенным на рис. 5. В рабочей фазе, т. е. в ходе упражнения, происходит оперативная реализация наличной работоспособности в той мере, в какой того требует выполняемое упражнение. Если оно имеет значительную продолжительность и интенсивность (как, например, бег на средние или длинные дистанции либо многократное слитное повторение упражнения ациклического характера), то уровень оперативной реализации работоспособности к концу его снижается, возникает компенсированное либо некомпенсированное утомление (кривая ОР—У на схеме)*. Степень функциональной активности систем организма, обеспечивающих выполнение упражнения, нарастает (кривые ФА на схеме); одновременно расходуются такие рабочие ресурсы организма, как фосфагены, гликоген и другие вещества, используемые в качестве источников энергии при мышечных сокращениях (кривые БВ на схеме). Вместе с тем по ходу упражнения формируются или преобразуются и закрепляются функциональные связи (в том числе центрально-нервные, нервно-моторные и мотор-но-висцеральные), на основе которых возникают и совершенствуются двигательные умения и навыки, активизируются обменные и другие организменные процессы, не заканчивающиеся с окончанием упражнения. Все это в совокупности и характеризует ближайший эффект упражнения. * Заметим, что понятие «оперативная работоспособность» следует отличать от предельно общего, собирательного понятия «работоспособность», означающего относительно постоянную способность производить работу (в физическом, физиологическом и самом общем понимании работы как деятельного проявления кого-либо или чего-либо). Под оперативной работоспособностью подразумевается конкретная относительно быстро изменяющаяся мера реализации возможностей действовать применительно к вполне определенным, заданным условиям.  Рис. 5. Схема, иллюстрирующая фазы изменений, происходящих в организме в процессе и в результате выполнения упражнения значительной продолжительности и интенсивности: ОР—У — динамика оперативной работоспособности, утомления и его устранения; ФА — динамика функциональной активности отдельных систем организма; БВ — динамика расходования и восстановления биоэнергетических веществ; ЭСК — эффект суперкомпенсации (другие пояснения в тексте) 45 По окончании упражнения, с началом следующего за ним отдыха начинается фаза относительной нормализации функционального состояния организма, к исходу которой ряд показателей возвращается к дорабочему уровню. Если эта фаза не прерывается повторением того же упражнения или выполнением иного «нагрузочного» упражнения, развертываются восстановительные процессы, приводящие к возвращению оперативной работоспособности к исходному уровню. В зависимости от характера сдвигов, возникающих в системах организма к концу упражнения, с его окончанием по механизмам саморегуляции состояния организма протекают метаболические (обменные) и другие процессы, обеспечивающие устранение нарушений его гомеостаза (ликвидацию кислородного долга, избытка молочной кислоты в мышцах и крови и т.д.), активизируются и процессы биосинтеза (восстановление биоэнергетических веществ, аминокислот и др.)*. Наряду с этим следовой эффект упражнения выражается в сохраняющихся конструктивных связях, которые были образованы или упрочены в процессе упражнения как основа двигательного умения или навыка. Снижение уровня функциональной активности различных систем организма на протяжении фазы относительной нормализации происходит гетерохронно (на схеме условно показано различным наклоном кривых ФА), причем в зависимости от характера упражнения и особенностей реагирования на его воздействие различных функциональных систем уровень отдельных показателей их активности в начале этой фазы может быть более высоким, чем в ходе самого упражнения (как, например, уровень потребления кислорода сразу после выполнения упражнения анаэробного характера). Гете-рохронность восстановительных процессов важно, разумеется, учитывать для правильного нормирования интервалов отдыха при использовании различных средств и методов физического воспитания. Следующую фазу в динамике рассматриваемых процессов правомерно назвать «суперкомпенсаторной», имея в виду, что при определенных условиях она характеризуется явлениями, получившими обобщенное наименование «суперкомпенсация» или «сверхвосстановление». Как уже отмечалось (1.1.1), одно из замечательнейших свойств живых систем состоит в том, что они способны восстанавливать свои истраченные в процессе деятельности рабочие ресурсы не просто до исходного уровня, а как бы с избытком, обретая дополнительные функциональные возможности, и не изнашиваться от работы (как механические системы), а в конечном счете усиливаться и совершенствоваться благодаря ей. Именно на этой основе возникает суперкомпенсаторный эффект физических упражнений, который объясняется, в частности, происходящим после достаточно напряженной мышечной работы избыточным восстанов- * Подробнее о физиологической картине восстановительных процессов, развертывающихся после выполнения физического упражнения, говорится в курсе физиологии (см., в частности, «Спортивная физиология» под ред. Я. М. Коца. М., ФиС, 1986. § 11.5). 46 лением биоэнергетических веществ и обновлением белковых структур в активно функционировавших системах организма. Не всякое упражнение, конечно, сопровождается таким эффектом. Вызвать суперкомпенсацию могут, очевидно, лишь те упражнения, при выполнении которых происходит более значительная функциональная мобилизация организма, чем та, к которой он уже адаптировался, с соответственно увеличенными энергозатратами. Этим обусловлена необходимость регулярного увеличения в процессе физического воспитания уровня предъявляемых функциональных нагрузок. От их величины существенно зависит и продолжительность времени, нужного для относительного восстановления и суперкомпенсации. Последняя после достаточно больших нагрузок начинает проявляться лишь по истечении значительного времени (в определенных случаях до двух суток и более)*. Надо учитывать вместе с тем, что, если это время затягивается сверх некоторого предела, суперкомпенсаторные приобретения и следовой эффект упражнения в целом начинают исчезать, т. е. наступает редукционная фаза изменения эффекта упражнения (в таком случае убывают возникшие избыточные гликогеновые запасы в организме, утрачиваются гипертрофические прибавки в мышечных структурах, начинают угасать возникшие в ходе упражнения услов-норефлекторные связи и т. д. — практически состояние организма возвращается к исходному, бывшему до упражнения). Понятно, что в процессе физического воспитания принципиально важно не допускать наступления редукционной фазы, так строить систему занятий, чтобы каждое очередное начиналось до наступления этой фазы (подробнее об этом пойдет речь в гл. III). При регулярном воспроизведении упражнений на следовой эффект каждого предшествующего в рамках отдельного занятия как бы накладывается ближайший эффект последующего, а на их общий следовой эффект — эффект очередного занятия. В результате возникает кумулятивный эффект системы упражнений, который не сводится к эффектам отдельных упражнений, а представляет собой производное как от совокупности упражнений, так и от динамики реагирования организма на их общее воздействие. Многократная кумуляция эффектов упражнений приводит со временем к существенным адаптационным (приспособительным) изменениям состояния организма, увеличению его функциональных возможностей, становлению и закреплению двигательных навыков, развитию двигательных и связанных с ними способностей, что выражается, обобщенно говоря, в приобретении и развитии тренирован- * От суперкомпенсации в изложенном смысле следует отличать эффект текущего улучшения оперативной работоспособности, который наблюдается по ходу занятия после разминки или при чередовании относительно кратковременных упражнений. Такой эффект возникает по закономерностям врабатывания и ближайшего положительного последействия упражнений, а не по закономерностям суперкомпенсации, для возникновения которой требуется более значительная нагрузка и большее время восстановления (например, для восполнения с избытком содержания гликогена в мышцах после близкого к пределу расходования его в напряженной работе требуется двое-трое суток). 47 ности и физической подготовленности в целом. В этом заключается главный смысл обеспечения кумулятивного эффекта упражнений в процессе физического воспитания. Но кумуляция эффекта упражнений в определенных случаях может приводить и к иным результатам. Так, когда нарушаются закономерности физического воспитания, в частности хронически допускаются чрезмерные нагрузки, могут развиться такие явления, как перенапряжение, переутомление, перетренированность и т. п. Это тоже кумулятивный эффект упражнений, только, так сказать, с обратным знаком. Прогнозируя и оценивая эффект упражнений, нельзя забывать, что он зависит не только от вида и параметров самих упражнений, но и от ряда других факторов и условий их выполнения. Внешне одно и то же упражнение может дать различный эффект в зависимости от конкретного состояния упражняющихся, обусловленного их возрастом, полом, индивидуальными особенностями, состоянием здоровья и уровнем предварительной подготовленности, а также условиями жизни и деятельности, существенно влияющими на работоспособность (общим режимом занятий и отдыха, суммарной величиной переносимых нагрузок, питанием, условиями внешней среды). Главная гарантия желаемой эффективности физических упражнений — квалифицированное использование их, основанное на глубоком понимании и умелом соблюдении научных принципов построения физического воспитания. 1.1.4. Классификация физических упражнений Классифицировать физические упражнения — значит логически представить их как некоторую упорядоченную совокупность с подразделением на группы и подгруппы согласно конкретным признакам. Значение классификации определяется в первую очередь тем, какой именно признак (или признаки) положен в ее основу, насколько он важен в научном и практическом отношении. Если в основе классификации физических упражнений лежит признак, существенный для физического воспитания, классификация помогает правильно ориентироваться в огромном многообразии упражнений, рационально выбирать и целесообразно использовать их. В истории физического воспитания известно множество различных классификаций упражнений. Нередко классификации строились по чисто формальному признаку (например, упражнения со снарядами, на снарядах и без снарядов—_ от немецкого турнена XVIII в. и сокольской гимнастики XIX в.) или частным, малосущественным признакам, определявшимся узкой постановкой задач физического воспитания (например, по анатомическому признаку в шведской гимнастике XIX в. с ее узкой направленностью на развитие внешних форм тела или по сугубо утилитарному признаку, как классификация Эбера во Франции). Вполне разработанной всеобщей классификации физических упражнений пока еще не создано. Проблема заключается в том, чтобы систематизировать все многообразие физических упражнений исходя из объективных возможностей, предоставляемых ими для реализации задач всестороннего физического воспитания, и сгруппировать так, чтобы можно было выбирать упражнения по признаку наибольшей эффективности. Существенно также, чтобы в классификации предусматривалась и возможность появления новых форм упражнений. 48 При общем обзоре совокупности физических упражнений в специальной литературе часто прибегают к группировке их по принадлежности к исторически сложившимся видам гимнастики, спорта, игр и туризма. Внутри же групп вводят более дробные деления (например, гимнастика подразделяется на основную, или общеподготовительную, спортивную, спортивно-вспомогательную, производственную). Однако такая классификация не отличается достаточной четкостью, не отражает в нужной мере все более глубокое взаимопроникновение и изменение сложившихся ранее средств и методов физического воспитания, имеет и другие недостатки. Одной из широко распространенных и практически оправданных в настоящее время является классификация физических упражнений по тем требованиям, которые они преимущественно предъявляют к физическим качествам человека, и по некоторым дополнительным признакам. Соответственно выделяют: 1) скоростно-силовые виды упражнений, характеризующиеся максимальной интенсивностью, или мощностью, усилий (спринтер ский бег, метания, прыжки, поднимание штанги и т. п.);

Вместе с такой относительно общей классификацией и в дополнение к ней в ряде специальных дисциплин пользуются частными классификациями физических упражнений. Так, в биомеханике принято подразделять их на локомоторные (направленные на передвижение своего тела в пространстве), вращательные, перемещающие (связанные с перемещением внешних физических тел) и др., в физиологии — на упражнения, выполняемые в различных зонах физиологической интенсивности работы (максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной). Довольно широко распространена классификация упражнений по особенностям структуры движений, когда выделяют группы циклических, ациклических и комбинированных (составных) упражнений. Немаловажное методическое значение имеет группировка упражнений по их конкретному назначению в процессе освоения целевых двигательных действий, при этом выделяют подготовительные и основные (целевые) упражнения, а первые подразделяют на общеподготовительные и специально-подготовительные. Существование ряда классификаций, составленных на основе различных признаков, не лишено смысла, если признаки, хотя бы в какой-то мере, имеют научное и (или) практическое значение. 49 В таком случае классификации дополняют друг друга, в своей совокупности помогают ориентироваться в реальном многообразии явлений, их свойств и отношений, целесообразно упорядочивать деятельность, направленную на их использование. В любой классификации предполагается, что каждое упражнение обладает относительно постоянными (инвариантными) признаками, в том числе по эффекту воздействия. Однако фактически, как уже говорилось, конкретный эффект любого упражнения зависит не только от свойств, присущих самому упражнению, но и от ряда условий его выполнения: от того, кто именно его выполняет, как оно выполняется, под чьим руководством и в какой обстановке проводятся занятия. Поэтому чтобы правильно судить о возможном эффекте того или иного упражнения, недостаточно представлять лишь его место в классификации — надо рассматривать каждое упражнение в единстве с методикой и другими существенными условиями его применения. 1.2. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения 1.2.1. Нагрузка при выполнении физических упражнений В числе понятий, существенных для характеристики средств и методов физического воспитания, одним из основных является «нагрузка». Это понятие отчасти совпадает с такими понятиями, как «упражнение», «работа» и т. п., но не тождественно им. Оно характеризует преимущественно величину запросов, предъявляемых организму упражнением, — то, насколько они велики и в какой мере они посильны для выполняющего упражнение (соответственно различают предельную, большую, среднюю, малую и другие степени нагрузки). Составляя обобщенное представление о нагрузке, связанной с выполнением различных упражнений, отвлекаются от частных особенностей их формы и содержания и принимают во внимание лишь то, что позволяет оценить в целом степень запросов, предъявляемых ими организму. Понятие «нагрузка» отражает тот очевидный факт, что выполнение любого физического упражнения связано с переводом функционального состояния организма на более высокий, чем в покое, уровень активности и в этом смысле является надбавкой, нагружающей функциональные системы и вызывающей, если она достаточно велика, утомление. Нагрузка в данном отношении — это дополнительная по сравнению с покоем степень функциональной активности организма, привносимая выполнением упражнения (или упражнений), а также степень переносимых при этом трудностей. Эффект физических упражнений закономерно связан с параметрами предъявляемых ими нагрузок. Отсюда — необходимость тщательного анализа и оценки, нормирования и регулирования нагрузок. 50 |