ТиМФК Матвеев Л.П.. Л. П. Матвеев теория и методика физической культуры

Скачать 7.24 Mb. Скачать 7.24 Mb.

|

|

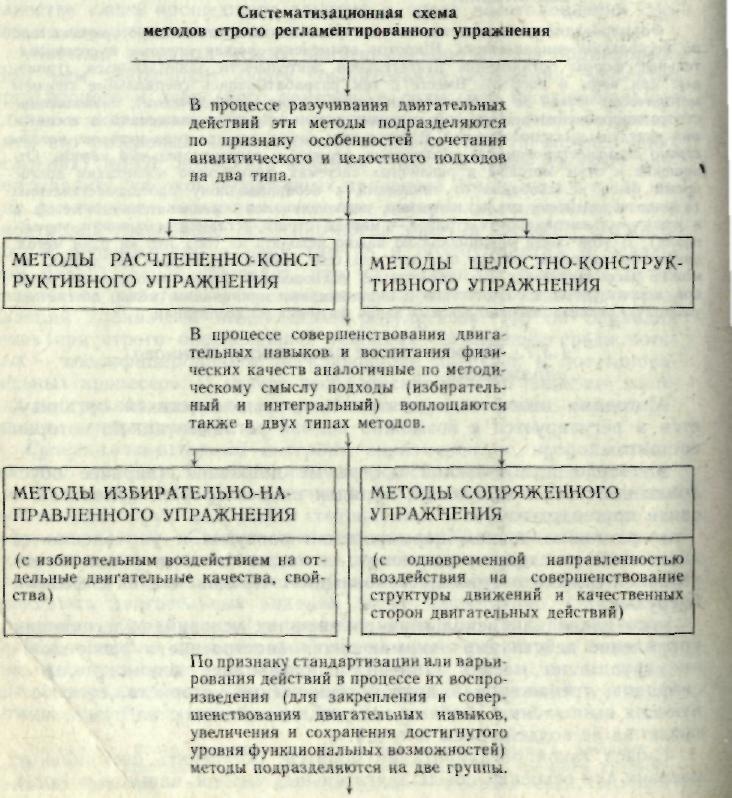

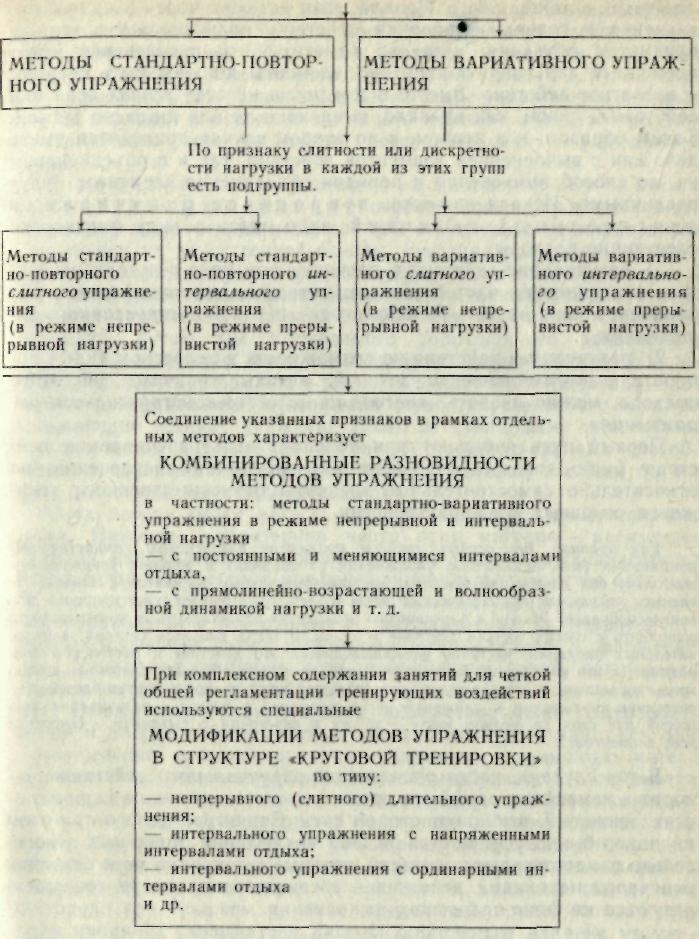

Разновидности отдыха; его восстановительная и регулирующая роль. Целесообразное использование нагрузок в процессе физического воспитания неразрывно связано с нормированием и направленным регулированием интервалов отдыха между упражнениями, их повторениями и занятиями в целом. Отдых вводится при этом в двух разновидностях: собственно отдых, или пассивный отдых (относительный покой, сменяющий двигательную активность), и активный отдых (отдых, организуемый посредством переключения на деятельность, отличающуюся от той, которая вызвала утомление, и способствующую восстановлению работоспособности)*. В процессе физического воспитания отдых в обеих своих разновидностях является прежде всего необходимым условием восстановления уровня работоспособности, снизившегося в результате нагрузки, и тем самым создает предпосылки возобновления деятельности. Вместе с тем регулирование интервалов отдыха служит одним из средств оптимального управления общим эффектом упражнений. В качестве условия восстановления интервалы отдыха в ходе каждого отдельного занятия устаналиваются в соответствии с необходимостью гарантировать определенную степень восстановления оперативной работоспособности к моменту очередного повторения упражнения либо к моменту выполнения очередного нового упражнения, включенного в данное занятие. Одновременно учитывают необходимость дать достаточно значительную суммарную нагрузку, но не допустить переутомления. Интервалы между занятиями нормиру- * «Феномен активного отдыха», открытый, как известно, И. М. Сеченовым на примере восстановительных явлений при чередовании локальной мышечной работы (руками, ногами), в настоящее время понимается широко — как всякое чередование различных видов деятельности, даюшее эффект ускоренного восстановления работоспособности. 58 ют с таким расчетом, чтобы обеспечить обычное, либо избыточное, либо как минимум частичное восстановление уровня работоспособности по отношению к видам работы, составляющим содержание очередного занятия. Вместе с тем исходят из необходимости гарантировать преемственность эффектов каждого предыдущего и последующего занятий, но не допустить перетренированности. В интервалах между упражнениями в ходе занятия активный и пассивный отдых часто комбинируется. Причем если упражнение связано со значительной (но не предельной) нагрузкой и надо создать условия для возможно полного восстановления к следующему повторению, предпочтительно сочетание активный-пассивный отдых (например, в интервалах между подходами к штанге вначале включаются неторопливая ходьба, или легкие пробежки, или упражнения в расслаблении, а затем отдых сидя). Противоположное сочетание (пассивный-активный отдых), как неоднократно проверено в экспериментах, сопровождается обычно меньшим эффектом восстановления. При выполнении кратковременных упражнений и относительно небольших интервалах между ними, а также при необходимости предъявить достаточно большую суммарную нагрузку нередко используют лишь активный отдых (ходьбу или легкий бег «трусцой» между ускорениями, дыхательные упражнения в расслаблении между серийно повторяемыми силовыми упражнениями и т.д.). В интервалах же между занятиями практически всегда есть элементы и активного, и пассивного отдыха. Весьма существенно, что регулирование интервалов отдыха в процессе физического воспитания не только направлено на обеспечение восстановления, но и служит одним из основных средств управления общим эффектом упражнений, нагрузок. Ведь ближайший, следовой и кумулятивный эффекты упражнений зависят, кроме прочего, от величины интервала времени между окончанием предыдущего и началом последующего упражнения или между повторениями одного и того же упражнения. При различных интервалах воздействие очередного упражнения или повторения будет приходиться на различные фазы следовых процессов, обусловленных предыдущим воздействием (фазу относительной нормализации функционального состояния организма, суперкомпенсаторную либо иную фазу — см. 1.1.3), по-разному взаимодействовать со следовым эффектом и в зависимости от этого давать принципиально неоднозначные кумулятивные ре1 зультаты. Типы интервалов отдыха. Интервалы отдыха между повторениями упражнения или разными упражнениями в рамках отдельного занятия, естественно, не равны интервалам между занятиями: первые значительно короче и более вариативны, чем вторые. При повторениях и чередовании упражнений в ходе занятия оправданы в соответствующих условиях следующие типы интервалов отдыха. Ординарный интервал, продолжительность которого соразмерна продолжительности фазы относительной нормализации функционального состояния организма, следующей за выполнением упражнения (см. рис. 5). Уровень оперативной работоспособности к концу такого интервала отдыха приближается к бывшему до предыдущего упражнения настолько, что оно может быть повторено без ущерба для качества и количества работы, требующейся для его 59  выполнения. Конкретная величина ординарных интервалов, как и интервалов иного типа, в различных ситуациях не постоянна, она варьирует в довольно широких пределах (от десятков секунд при кратковременных упражнениях до многих минут при упражнениях большой продолжительности и интенсивности) — в зависимости от характера упражнений, параметров сопряженных с ними нагрузок, уровня подготовленности занимающихся и других обстоятельств. Если упражнение настолько кратковременно, что при разовом выполнении практически не вызывает утомления, ординарный интервал, понятно, относительно невелик и его можно выдерживать в процессе повторений или чередования аналогичных упражнений по ходу занятия многократно. Если же упражнение продолжительно и настолько утомительно, что и для относительной нормализации функционального состояния организма после его выполнения требуется несколько десятков минут (не говоря уже о более протяженном времени отдыха), восстановительные процессы развертываются не столько во время занятия, сколько в интервале между занятиями. Ординарный интервал до начала повторения данного упражнения и в таком случае может быть соблюден, но это будет интервал не внутри занятия, а между смежными занятиями. выполнения. Конкретная величина ординарных интервалов, как и интервалов иного типа, в различных ситуациях не постоянна, она варьирует в довольно широких пределах (от десятков секунд при кратковременных упражнениях до многих минут при упражнениях большой продолжительности и интенсивности) — в зависимости от характера упражнений, параметров сопряженных с ними нагрузок, уровня подготовленности занимающихся и других обстоятельств. Если упражнение настолько кратковременно, что при разовом выполнении практически не вызывает утомления, ординарный интервал, понятно, относительно невелик и его можно выдерживать в процессе повторений или чередования аналогичных упражнений по ходу занятия многократно. Если же упражнение продолжительно и настолько утомительно, что и для относительной нормализации функционального состояния организма после его выполнения требуется несколько десятков минут (не говоря уже о более протяженном времени отдыха), восстановительные процессы развертываются не столько во время занятия, сколько в интервале между занятиями. Ординарный интервал до начала повторения данного упражнения и в таком случае может быть соблюден, но это будет интервал не внутри занятия, а между смежными занятиями.Напряженный интервал — это интервал, протяженность которого настолько невелика, что очередная нагрузка как бы совмещается с остаточной функциональной активностью определенных систем организма, вызванной предыдущей нагрузкой, в результате чего воздействие очередной нагрузки увеличивается, причем в ряде ситуаций это происходит с нарастающими сдвигами во внутренней среде организма, затрудняющими выполнение упражнения (например, при соответствующих вариантах интервального упражнения, в процессе выполнения которого содержание молочной кислоты в крови существенно нарастает). В сопоставимых случаях такой интервал короче, чем ординарный. Внешние количественные показатели работы, повторно выполняемой некоторое число раз с напряженными интервалами, могут не уменьшаться, но это сопряжено с дополнительной мобилизацией функциональных резервов организма. Интервалы такого типа характерны для режимов нагрузки и отдыха, направленных на воспитание выносливости. «Минимакс»-интервал (этот термин пока не особенно широко распространен) — наименьший интервал отдыха между упражнениями, по истечении которого может выявляться ближайшее последействие предшествующего упражнения (либо серии упражнений), выражающееся в повышенных показателях оперативной работоспособности при выполнении последующего упражнения*. Интервал такого типа удается вводить по ходу занятия реже, чем ординарный и напряженный интервалы, так как эффект ближайшего стимулирующего последствия упражнений, с которым он связан, * В специальной литературе такой интервал иногда обозначают также терминами «кратковременно оптимизирующий», «стимуляционный» и др. 60 имеет преходящий характер: перестает возникать по мере кумуляции утомления в процессе повторного воспроизведения упражнений на протяжении занятия. Прежде всего «минимакс»-интервал надо соблюдать при переходе от разминки к выполнению основных в занятии упражнений; особое значение имеет этот интервал и при воспроизведении скоростных и скоростно-силовых упражнений с установкой на превышение скоростных и силовых параметров движений, а также в некоторых других ситуациях, речь о которых пойдет позже. Продолжительность его зависит от особенностей выполняемых упражнений и времени, на протяжении которого ближайший следовой эффект предшествующего упражнения (либо серии упражнений) может способствовать выполнению очередного упражнения (как уже отмечалось, этот эффект относительно быстротечен и не является эффектом суперкомпенсации; последняя возникает не по ходу текущего занятия, а спустя довольно значительное время после его окончания в завершающей фазе реагирования организма на суммарно предъявленную в занятии достаточно большую нагрузку, — см. 1.1.3). Рассматривая указанные типы интервалов отдыха, не следует забывать, конечно, что один и тот же по продолжительности интервал при неоднократном введении его по ходу занятия может сопровождаться отнюдь не одним и тем же эффектом и в этом смысле превращаться в интервал иного типа в зависимости от суммарного воздействия упражнений и других факторов, обусловливающих изменения оперативного состояния занимающихся. Так, при повторном введении интервал отдыха, достаточный в первой части занятия для использования ближайшего положительного эффекта нормированной нагрузки, т. е. являющийся по этому признаку «минимакс»-интервалом, может становиться по мере кумуляции утомления ординарным, а затем и напряженным интервалом (как, например, при многократном пробегании 30—60-метровых отрезков дистанции с околопредельной скоростью, чередуемом с отдыхом 3— 5 мин). Отличия выделенных типов интервалов, таким образом, не абсолютны, а относительны и преходящи в процессе воспроизведения интервалов по ходу занятий. По сравнению с интервалами отдыха между упражнениями интервалы между занятиями, объединяющими, как правило, некоторую совокупность упражнений, более существенно влияют на общие тенденции процессов восстановления, приспособления и кумулятивных преобразований, которые развертываются в организме под воздействием системы занятий. В массовой практике физического воспитания величина интервалов между занятиями обычно бывает относительно стандартной, так как обусловлена в основном унифицированным общим режимом учебной или профессионально-трудовой деятельности, лимитирующим число и распределение их в недельном распорядке жизни (два урочных занятия в неделю в обязательном школьном курсе физического воспитания, три занятия в расписании спортивной секции коллектива физической культуры и т. п.). Однако всегда есть та или иная возможность регулировать и этот интервал путем введения дополнительных занятий за счет бюджета личного незанятого времени. Исходя из особенностей фаз следовых процессов, на которые насла- 61 ивается эффект очередного занятия, и кумулятивного эффекта, возникающего при чередовании занятий с интервалами неодинаковой продолжительности, различают три типа интервалов, пригодных в соответствующих ситуациях: ординарный, жесткий и суперкомпенсаторный. При ординарном интервале между занятиями, как уже ясно из сказанного ранее, уровень работоспособности занимающихся к началу очередного занятия успевает возвратиться к тому, какой был в начале предыдущего; поэтому, а также по восстановлению биоэнергетических ресурсов и ряду других показателей можно считать, что исходное состояние занимающихся при таком интервале оказывается в начале смежных занятий практически идентичным (за исключением, разумеется, тех изменений, которые остаются, в качестве следа прошедшего занятия и после восстановления состояния относительного покоя). Жесткий интервал между занятиями короче, чем ординарный. При нем происходит более значительная суммация эффектов предыдущего и очередного занятия, в силу чего функциональные сдвиги в системах организма нарастают с более полной мобилизацией его резервных возможностей, в результате (в определенных условиях) может возникать мощный стимул к последующему развертыванию суперкомпенсаторных процессов. Чаще, чем в иных видах физического воспитания, жесткие интервалы выдерживаются в спортивной тренировке, особенно когда занятия проходят ежедневно и неоднократно в день (до 18 и более занятий в недельном цикле). Опыт убеждает, что это — один из основных путей увеличения действенности системы тренировочных занятий, позволяющий добиваться выдающихся результатов. Но он оправдан лишь при строго определенных условиях, важнейшее среди которых — квалифицированное регулирование нагрузок и восстановительных процессов. В случае несбалансированного введения жестких интервалов возрастает вероятность переутомления, перенапряжения, перетренировки. Суперкомпенсаторный интервал соразмерен по продолжительности с временем, достаточным для наступления суперкомпенсации — своеобразной фазы реагирования организма на предъявленную неординарную нагрузку и сопряженное с ней расходование его ресурсов (1.1.3). Сверхвосстановление, происходящее за время суперкомпенсаторного интервала, позволяет в очередном занятии справляться с более значительной, чем в предыдущем, нагрузкой и выполнять двигательные задания более качественно. Однако по сравнению с ординарным и жестким интервалами суперкомпенсаторный интервал занимает наибольшее время (до двух и более суток при достаточно высоких нагрузках), а потому, если соблюдать интервалы лишь такого типа, общее число занятий в недельном режиме будет слишком малым. Интервалы, более протяженные, чем суперкомпеисаторные, в принципе не типичны и не пригодны для физического воспитания: ведь феномен суперкомпенсации преходящ — в случае слишком большого перерыва между занятиями 62 суперкомпенсаторная фаза следовых процессов переходит в редукционную, где эффект прошедшего занятия, а затем и кумулятивный эффект совокупности занятий начинают исчезать или замедляются темпы развития тренированности и физической подготовленности в целом. Избежать этого и обеспечить наращивание кумулятивного эффекта совокупности занятий помогает ограничение интервалов между ними в рамках трех охарактеризованных типов интервалов. Ни один из них во всех случаях нельзя считать единственно оптимальным; оптимальным может быть лишь тот или иной вариант чередования их с занятиями в различных сочетаниях, обусловленных закономерностями физического воспитания, особенностями контингента занимающихся и конкретными условиями построения системы занятий. Главные ориентиры при выборе адекватного варианта дает знание принципов построения физического воспитания как целостного процесса (гл. III). 1.3. Специфические методы физического воспитания Формирование специфических методов физического воспитания исторически шло по нескольким направлениям. Широкое применение нашли игровые и соревновательные формы организации двигательной деятельности занимающихся (типичные для игры и спорта). Вместе с тем разрабатывались специальные способы методически четкой ее регламентации (организации, упорядочения), позволяющие строго направленно решать определенные задачи обучения движениям и воспитания двигательных способностей. В результате сложились три типа методов: методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы. Отношение к этим методам в различных системах физического воспитания долгое время было не свободно от тенденций к неоправданному противопоставлению (в ряде европейских стран, например, недооценивался соревновательный метод, а в некоторых американских странах — методы строго регламентированного упражнения). В этой связи принципиально важно исходить из того, что ни один метод, каким бы хорошим он ни был сам по себе, взятый в отрыве от других, не может рассматриваться как единственно полноценный. Лишь совокупность методов, используемых в соответствии с методическими принципами, может обеспечить успешную реализацию комплексных задач физического воспитания. 1.3.1. Методы строго регламентированного упражнения Методами этого типа деятельность занимающихся организуется и регулируется с возможно полной регламентацией, которая состоит: в твердо предписанной программе движений (заранее обусловленные состав движений, порядок их повторения, изменения и связи друг с другом); в возможно точном нормировании нагрузки и управлении ее динамикой по ходу упражнения, а также в нормировании интервалов отдыха и строго установленном чередовании их с фазами нагрузки; в создании или использовании внешних условий, облегчающих управление действиями занимающихся (построение и распределение группы на местах занятий, использование вспомогательных снарядов, тренажеров и других технических устройств, способствующих выполнению учебных заданий, дозированию нагрузки, контролю за ее воздействием и т. д.). Смысл такой регламентации понятен: обеспечить оптимальные условия для освоения новых двигательных умений, навыков и (или) 63 гарантировать точно направленное воздействие на развитие физических качеств, способностей. Методы строго регламентированного упражнения имеют множество конкретных вариантов, выбор которых для применения зависит от содержания занятий, этапов (периодов), последовательно сменяющихся в процессе физического воспитания, и других обстоятельств. Представить общие и отличительные черты этих вариантов помогает систематизационная схема (см. стр. 64—65).  64 Аналитический (избирательный) и целостный (интегральный) подходы в методах упражнения. В принципе возможны два противоположных подхода к освоению структуры двигательных действий — без расчленения их на составные элементы и с расчленением.  В первом случае движения уже с самого начала разучивания выполняются в составе той самой целостной структуры, какая типична для изучаемого действия: прыжка, метания и т. д. Во втором — действие (или совокупность действий) подразделяют на составные элементы и осваивают их поочередно (как, например, в гимна- 3—1120 65 стических комбинациях). Правда, если рассматривать весь процесс-изучения и совершенствования действия, являющегося конечным предметом обучения, нетрудно заметить, что расчленение имеет временный характер: в итоге все элементы должны быть сведены в целостное действие. Вместе с тем почти на всех этапах освоения действия в целом, как правило, вычленяют те или иные его детали. Таким образом, и в первом, и во втором случае приходится иметь дело как с вычленением элементов действия, так и с объединением их, но способ вычленения и порядок объединения элементов будут различными. Исходя из этого, в процессе разучивания двигательных действий надо иметь в виду фактически следующие подходы:

Первый путь избирают при условии, если разучиваемое действие (либо совокупность действий) поддается расчленению на относительно самостоятельные элементы без существенного искажения основных его характеристик. Как правило, без особых проблем поддаются расчленению гимнастические комбинации (многоэлементные упражнения на снарядах и вольные упражнения), поскольку они состоят из относительно самостоятельных элементов и связок. Но членить отдельный гимнастический элемент зачастую бывает уже непросто или нецелесообразно. Обычно к расчленению приходится прибегать из-за невозможности выполнить с самого начала действие в целом, и тогда вводится система подготовительных операций, частично воспроизводящих это действие и постепенно подводящих к его целостному выполнению (например, при обучении плаванию: скольжение на мелком месте — разучивание движений ног с опорой о бортик бассейна — сочетание скольжения и движений ног в плавании с доской — разучивание движений рук стоя на мелком месте — то же в сочетании с дыханием — сочетание всех элементов). В тех случаях, когда расчленение разучиваемого действия приводит к изменению самой его сути и резкому искажению характеристик движений, выбирают второй путь. Структура целого при этом вначале обычно упрощается за счет исключения отдельных относительно самостоятельных деталей, которые затем — по мере освоения основного механизма действия — соединяются с ним и совершенствуются на фоне целостного выполнения. Например, технику прыжка в длину с разбега способом «ножницы» можно осваивать в таком порядке: прыжок с укороченного разбега с полетом в шаге и про-беганием — то же, но в высшей точке взлета смена положений ног встречно-скрестными движениями — прыжок с использованием подкидной доски или трамплина и акцентированием внимания в фазе полета на координации движений рук и ног — прыжок со среднего разбега в полной координации — прыжок с подчеркиванием подготовительных движений к приземлению — прыжок с полного разбега с концентрацией внимания на тех или иных деталях избирательно. 66 Разучивая двигательные действия как-в целом, так и с расчленением, обычно вводят ряд вспомогательньЛ методических приемов: ориентирование, облегчение внешних условий и т. д. Как правило, особенно если сложное действие разучивают в целом, широко применяют так называемые подводящие упражнения, которые как бы подводят к освоению основного действия путем его целостной имитации либо частичного воспроизведения в упрощенной форме. В процессе совершенствования разученных двигательных действий особое значение приобретает от-лаживание свойственной им целостной структуры с одновременным улучшением их качественной основы. Ведущая роль здесь принадлежит методам, которые характеризуются целостным выполнением действия в условиях дополнительных нагрузок, позволяющих стимулировать развитие физических качеств без нарушения структуры движений, путем так называемого сопряженного воздействия (В. М. Дьячков), т.е. методам сопряженного упражнения. Например, совершенствуя прыжок в высоту в целостном выполнении, применяют дополнительные отягощения строго определенного веса, не искажающие технику движений (пояс со свинцовыми пластинами и т. п.), и тем содействуют развитию скоростно-силовых способностей в единстве с улучшением навыка прыжка, т. е. как бы на фоне целостной структуры движений. Иную основу имеют методы избирательнонаправленного упражнения. Наиболее характерная черта этих методов — преимущественная направленность воздействия на те или иные двигательные качества и отдельные морфофункциональные свойства организма, что достигается посредством специальных упражнений (например, упражнений с отягощениями, направленных на развитие отдельных мышечных групп: выжимание штанги руками в положении лежа, сгибание-разгибание ноги, отягощенной гирей, поднимание тяжести на блочном устройстве вращательными движениями кистей). Относительно избирательное воздействие может быть обеспечено и посредством целостных двигательных действий, если они соответственно регламентированы (например, с помощью интервального бега, регламентированного таким образом, что создаются условия для достижения максимального ударного объема сердца). Часто такие методы направлены не столько на совершенствование формы движений, сколько на увеличение определенных функцио-» нальных возможностей организма, причем структура движений в процессе упражнения может подвергаться влиянию сбивающих факторов, как, скажем, в беге предельной продолжительности, когда начинает сказываться дискоординирующее влияние утомления. |