Лечение кариеса и пломбирование дефектов твердых тканей зубов (1. Лечение кариеса и пломбирование дефектов твердых тканей зубов

Скачать 0.55 Mb. Скачать 0.55 Mb.

|

|

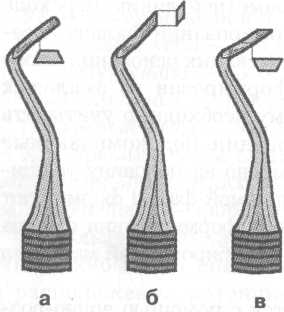

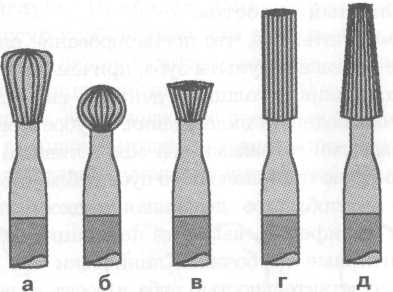

Глава 7 Лечение кариеса и пломбирование дефектов твердых тканей зубов И. М. Макеева Методы лечения. Выбор метода лечения зубов зависит от особенностей патологических изменений: глубины поражения зубов кариозным процессом и его локализации. При кариозном поражении лечение должно быть комплексным и не ограничиваться только препарированием и пломбированием. Прежде всего необходимо дать рекомендации по исключению или уменьшению приема легкоферментируемых углеводов, способствующих образованию зубной бляшки. При необходимости следует назначить фторсодержащие препараты. Важным этапом лечения является тщательный гигиенический уход за полостью рта. В комплекс лечения могут входить также герметизация фиссур и реминерализирующая терапия. Препарирование полостей с последующим пломбированием является составной частью комплексного лечения при кариесе. При начальном кариесе показано проведение реминерализующей терапии, которая способствует восстановлению структуры пораженной эмали. Наиболее широкое распространение в качестве реминерализующих агентов получили 10 % раствор глюконата кальция и 2 % раствор фтористого натрия. Эффективно использование ремодента, фтористых лаков и гелей. Кариес эмали гладких поверхностей у детей и подростков не требует, в большинстве случаев, оперативного вмешательства: достаточно бывает сошлифовать шероховатую поверхность и назначить реминерализующую терапию. Исключением служат кариозные поражения, локализующиеся на апроксимальных поверхностях и в области фиссур — в этих случаях препарирование и пломбирование обязательны. Реминерализующую терапию проводят с использованием различных растворов. 1. Аппликация 10 % раствора глюконата кальция. После механического очищения зубов поверхность эмали обрабатывают 1 % раствором перекиси водорода и высушивают. Затем в течение 20 мин на поверхность зуба накладывают ватные тампоны, смоченные 10 % раствором глюконата кальция (тампоны меняют через каждые 5 мин). Завершает процедуру 5-минутная аппликация 0,5—2 % раствора фторида натрия. После каждой процедуры рекомендуется воздержаться от приема пищи в течение 2 ч. 2. Аппликация ремодента. В состав ремодента входят кальций, магний, натрий, хлор и органические вещества. Ремодент применяют в виде 1, 2 или 3 % раствора. Курс лечения составляет 15—20 аппликаций, которые проводят в течение 20 мин, меняя тампоны с ремодентом каждые 5 мин. 3. Аппликация 1—2 % раствора фторида натрия. Увлажненный раствором тампон накладывают на очищенную поверхность зуба на 10—12 мин. Обычно проводят 2—4 аппликации через каждые 3—5 дней. В год рекомендуется 3—4 курса. Эффективность лечения определяется по исчезновению или уменьшению меловидных пятен. При кариесе дентина показана заместительная терапия, т. е. препарирование полости с последующим пломбированием. Классификация кариозных поражений. Глубина кариозного процесса не влияет на общие принципы препарирования полостей. Особенности препарирования полости определяются ее локализацией. Наиболее ценную, с практической точки зрения, классификацию полостей предложил Дж. Блэк. Классификацией Блэка пользуются стоматологи всего мира, а предложенные им принципы препарирования полостей в различных модификациях составляют основу современной концепции препарирования и претерпевают лишь незначительные изменения в связи с появлением новых пломбировочных материалов и особенностей их применения. Согласно классификации Блэка, существует V классов дефектов твердых тканей зуба кариозного происхождения; позднее к этой классификации другими авторами был добавлен VI класс. I класс — полости, локализующиеся в области фиссур и естественных углублений резцов, клыков, моляров и премоляров. II класс — полости, расположенные на контактных поверхностях моляров и премоляров. III класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков без нарушения режущего края. IV класс — полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением угла коронковой части зуба и его режущего края. V класс — полости, расположенные в пришеечной области всех групп зубов. VI класс — полости, расположенные на вершинах бугров моляров и премоляров, а также на режущих краях резцов и клыков. При препарировании твердых тканей зубов по поводу некариозных поражений также руководствуются классификацией и приципами препарирования Блэка. Например, клиновидный дефект и эрозия эмали, локализующиеся в пришеечной области, относятся к V классу. 7.1. Основные принципы препарирования твердых тканей зуба Препарирование (от слова praeparatio — приготовление, подготовка) — это воздействие на ткани зуба с целью удаления патологически измененных тканей и создания формы полости, обеспечивающей надежную фиксацию пломбы. Препарирование твердых тканей зуба служит важным этапом лечения, так как только полное иссечение патологически измененных тканей и создание правильной формы полости позволят избежать дальнейшего развития кариозного процесса и обеспечат надежную фиксацию пломбы в полости. Необходимость препарирования зубов чаще всего вызвана кариозным поражением или дефектом пломбы, нарушением эстетических и функциональных параметров зуба вследствие порока развития или травмы. Препарирование — достаточно болезненная процедура, требующая адекватного обезболивания. Выбор метода обезболивания зависит от индивидуальных особенностей пациента и групповой принадлежности зуба. В настоящее время существуют различные методы препарирования твердых тканей зуба: • механический — с применением ротационных и ручных инструментов; • химико-механический — с использованием системы «Carisolve», содержащей смесь аминокислот и гипохлорита натрия. Их воздействие вызывает коагуляцию кариозного дентина, обеспечивая легкое его удаление из полости специальными инструментами; • воздушно-абразивный, или кинетический — за счет действия мощного фокусированного потока частиц альфа-оксида алюминия; • лазерный — с использованием эрбиевого лазера; • пневматический — с использованием наконечника «Соникфлекс». Следует отметить, что только механическое препарирование позволяет полностью подготовить все виды полостей и дефектов твердых тканей зубов к пломбированию, другие методы имеют различные ограничения или требуют комбинированного воздействия. 7.1.1. Общие критерии качества препарирования Особенности препарирования полости определяются локализацией, объемом поражения и групповой принадлежностью зуба. Необходимо учитывать общее гигиеническое состояние полости рта, эстетические требования пациента и его материальные возможности, а также свойства выбранного пломбировочного материала. Однако существуют и универсальные требования к препарированию полостей: • максимальное удаление патологически измененных тканей зуба; • возможно полное сохранение интактных тканей зуба; • иссечение эмали, лишенной подлежащего дентина. Максимальное удаление пораженных тканей позволит предотвратить дальнейшее развитие кариеса. В целях максимального удаления кариозных тканей Блэк рекомендовал пользоваться принципом «расширения для предупреждения», т. е. препарировать до достижения «иммунных» зон зуба. «Иммунными» зонами называются скаты бугров и гладкие поверхности зуба, на которых не образуется зубная бляшка и которые не поражаются кариесом. Расположение «иммунных» зон носит индивидуальный характер: например, при наличии промежутков между зубами — трем — «иммунными» являются апроксимальные поверхности зубов. Возможно полное сохранение интактных тканей зуба достигается осторожным и консервативным препарированием в вестибулярно-язычном и пульпарном направлениях, в поддесневой части полости. Внутренние углы, полости следует закруглять (только под амальгаму формируют прямые внутренние углы). На дне глубокой полости можно оставлять пигментированный дентин в том случае, если зондирование свидетельствует о его плотности. Важное требование заключается в максимальном сохранении бугров окклюзионной поверхности и краевых гребней зуба (валиков, расположенных на краю окклюзионной поверхности в месте ее соединения с апроксимальной). Иссечение эмали, лишенной подлежащего дентина, позволит предотвратить возможные сколы тканей зуба; исключение из этого правила составляют лишь те случаи, где на первый план выходят эстетические соображения. Например, на вестибулярной поверхности резцов можно сохранить эмаль, лишенную подлежащего дентина, если она не имеет признаков деминерализации. При кариесе и дефектах твердых тканей зубов некариозного происхождения лечение должно предусматривать определенную последовательность манипуляций. 1. Выявление участков эмали оклюзионной поверхности, которые несут жевательную нагрузку. Рекомендуется, по возможности, избегать препарирования этих участков. Для этого перед препарированием следует использовать артикуляционную бумагу. 2. Проведение адекватного обезболивания. Если планируется использование матрицедержателя и/или межзубных клиньев, необходимо проводить обезболивание тканей десны даже при лечении девитальных зубов. 3. Использование коффердама, минидама или иных средств изоляции зуба, подлежащего лечению, от ротовой жидкости (ватные валики, ретракционные нити, матрицы, слюноотсос и др.). 4. Препарирование полости с созданием ретенционной (устойчивой к нагрузкам и предотвращающей возможность скола) и резистентной (способствующей удержанию пломбы) формы. 5. Наложение прокладки (в зависимости от глубины полости): • лечебной; • изолирующей; • для выравнивания дна полости при наличии углублений и «ступенек». 6. Протравливание. 7. Нанесение адгезивной системы и наложение пломбировочного материала в соответствии с инструкцией изготовителя. 8. Моделирование поверхности пломбы. 9. Проверка окклюзии; рекомендуется проводить ее, когда пациент находится в положении сидя и нижняя челюсть занимает естественное физиологическое положение. 10. Шлифование и полирование пломбы с последующим нанесением защитного слоя герметика поверхности композитной пломбы типа «Fortify». Для правильного описания формы полости существуют определенные понятия и термины. Стенки полости. 1. Внутренние стенки полости — это стенки, которые не соприкасаются с поверхностью зуба: а) осевая (аксиальная) — это внутренняя стенка, параллельная вертикальной оси зуба; б) пульпарная — это внутренняя стенка полости, перпендикулярная вертикальной оси зуба. Существует также понятие «дно полости», подразумевающее плоскую стенку полости, перпендикулярную вертикальной оси зуба (С. М. Sturdevant). Однако часто «дном полости» называют пульпарную стенку, например в полостях III и V классов. 2. Внешние стенки — они соприкасаются с поверхностью зуба и носят название этой поверхности: а) дистальная; б) мезиальная; в) вестибулярная; г) язычная; д) десневая. Углы сформированной полости. 1. Линейные углы — это соединение двух плоскостей (стенок): а) внутренние — с вершинами, направленными внутрь зуба; б) наружные — с вершинами, направленными наружу. 2. Точечные углы — это соединение трех плоскостей (стенок). Как правило, углы слегка закругляют при препарировании. В линейных углах располагают ретенционные бороздки, в точечных — формируют ретенционные пункты. Используя правильные названия стенок и углов полости можно четко описать особенности ее формирования и расположения ретенционных пунктов в каждом конкретном случае. 7.1.2. Этапы препарирования полостей Раскрытие кариозной полости. На этом этапе удаляют нависающие края эмали и создают доступ для удаления некротических тканей экскаватором и низкоскоростным наконечником. Расширение кариозной полости и удаление размягченного дентина. Размягченный дентин удаляют только экскаватором или низкоскоростным наконечником, желательно крупным шаровидным бором. Формирование полости. Предусматривает создание резистентной и ретенционной форм. Резистентностъ достигается максимальным сохранением интактных тканей, особенно бугров и краевого гребня окклюзионной поверхности зуба. Ретенционная форма обеспечивается формированием параллельных или слегка конвергирующих противолежащих стенок полости (например, вестибулярной и язычной стенок полости окклюзионной поверхности), а также препарированием ретенционных бороздок и пунктов. Обработка краев полости. Края полости обрабатывают для создания качественного краевого прилегания пломбы и предотвращения сколов эмали и пломбировочного материала. Скос, формируемый на эмали под углом примерно 45°, называется фальц. Фальц не только улучшает адгезию пломбы к тканям зуба, но и делает незаметной линию перехода «ткань зуба — композит». При формировании фальца иссекают остатки эмалевых призм, не имеющих основания. Важно, чтобы эмалевый край был сформирован из эмалевых призм, имеющих основание, поэтому необходимо учитывать их направление. При препарировании под композитные материалы фальц формируют примерно на половину толщины эмали. Для пломбирования амальгамой фальц формируют на всю толщину эмали. Отказаться от формирования фальца можно только в тех случаях, когда пломбировочный материал менее прочен, чем эмаль. Очищение полости. Производится с помощью водно-воздушного пистолета. Проверка качества препарирования. Для этого используется как зонд, так и детектор кариеса. Широкое внедрение в практику композитных материалов, обладающих хорошей адгезией к тканям зуба, обусловило введение, помимо классического препарирования, щадящее препарирование полостей по Н. Накабаяши. Основное отличие щадящего препарирования от классического заключается в отказе от формирования ретенционной формы, так как фиксация композитов достигается не столько за счет формы полости, сколько за счет адгезии (т. е. прилипания композитного материала к тканям зуба). При щадящем препарировании кариозные ткани удаляют с минимальным захватом здоровых тканей. Дно полости может быть закругленным или ступенчатым, для максимального сохранения дентина. 7.1.3. Инструменты для препарирования Д  ля препарирования твердых тканей зуба используют ротационные и ручные инструменты. Хотя широкое внедрение ротационных инструментов и создание разнообразных наконечников и боров привело к значительному сокращению использования ручных инструментов, качественное препарирование без них невозможно. ля препарирования твердых тканей зуба используют ротационные и ручные инструменты. Хотя широкое внедрение ротационных инструментов и создание разнообразных наконечников и боров привело к значительному сокращению использования ручных инструментов, качественное препарирование без них невозможно.Рис. 7.1. Ручные инструменты (схема): а — большой эмалевый нож; б, в — триммеры десневого края с различными формами режущей части. Ручные инструменты включают экскаваторы, эмалевые ножи, триммеры и т. д. (рис. 7.1). Экскаваторы предназначены для удаления основной массы размягченного дентина, снятия временных пломб; триммеры (полное название — триммер десневого края полости) применяют для формирования десневой стенки при препарировании полостей II класса (рис 7.2), удаления эмали, лишенной подлежащего дентина, обработки эмалевых краев полости в тех случаях, когда ротационными инструментами можно повредить смежные зубы. При работе с триммером необходимо соблюдать особенную осторожность и защищать межзубный сосочек путем введения клина. Ручные инструменты нуждаются в регулярном затачивании, так как они теряют свои режущие свойства. При затачивании инструментов необходимо соблюдать следующие правила: • затачивать только чистый стерильный инструмент; • при затачивании сохранять угол режущего края; • снимать как можно меньше металла с рабочей части инструмента; •  после затачивания инструмент стерилизовать заново. после затачивания инструмент стерилизовать заново.Рис. 7.2. Формирование десневой стенки полости II класса триммером десневого края (схема): 1 — десневая стенка полости; 2 — триммер десневого края. Ротационные инструменты включают турбинные и механические наконечники. В турбинных наконечниках бор (или фреза) приводится в движение сжатым воздухом и вращается со скоростью 300—500 тыс. об/мин. Угловые наконечники делят на электрические и пневматические, а скорость вращения бора составляет 10—70 тыс. об/мин. Для предотвращения перегрева тканей зуба и более длительного сохранения боров в рабочем состоянии при препарировании необходимо использовать водно-воздушное охлаждение. В зависимости от материала, из которого изготовлены боры, их подразделяют на стальные, твердосплавные и с алмазным покрытием, которые обычно называют «алмазные головки». Стальные боры следует использовать только при препарировании дентина, твердосплавные боры и алмазные головки обладают универсальными показаниями к применению, однако не рекомендуется применять алмазные боры при препарировании дентина, а также при удалении пломб из амальгамы и пластмасс. Названия боров отражают форму его рабочей части (рис. 7.3): • шаровидный; • фиссурный (цилиндрический, конус, обратный конус); • колесовидный; • грушевидный.  |