Лечение кариеса и пломбирование дефектов твердых тканей зубов (1. Лечение кариеса и пломбирование дефектов твердых тканей зубов

Скачать 0.55 Mb. Скачать 0.55 Mb.

|

|

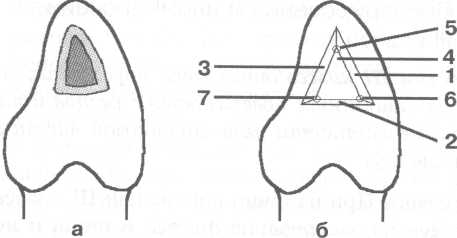

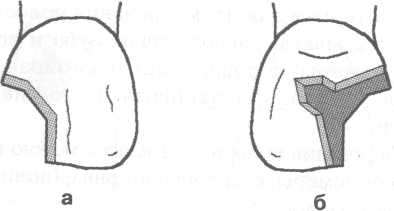

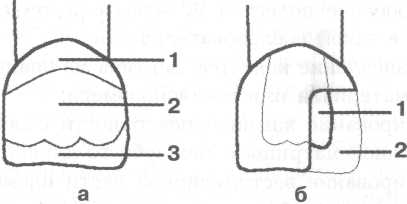

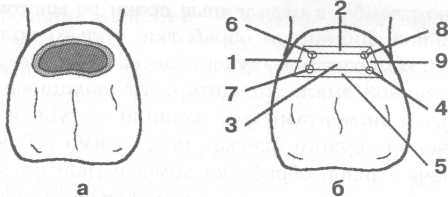

Пломбирование. Правильное пломбирование полостей II класса считается одной из наиболее сложных задач: именно при восстановлении контактных поверхностей зубов возникает наибольшее количество затруднений. Это связано с тем, что в норме боковые поверхности интактных зубов плотно прилегают друг к другу, образуя так называемый контактный пункт. Для правильного моделирования контактной поверхности зуба необходимо обратить внимание на следующие элементы: 1) отверстие треугольной формы между зубами в придесневой области, которое в норме заполнено десневым сосочком; 2) собственно контактный пункт, локализующийся в области экватора; 3) контактный скат краевого гребня зуба. Наиболее распространенные ошибки, возникающие при пломбировании полостей II класса, включают: • отсутствие плотного контакта между пломбой и соседним зубом, что приводит к постоянному застреванию пищи в межзубном промежутке и травмированию межзубного сосочка; • формирование контактного пункта в области краевого гребня зуба, а не на уровне экватора, что приводит к сколам пломбировочного материала; • избыточное введение материала в область десневой стенки полости — создание «нависающего края», что служит причиной постоянной травмы межзубного сосочка и развития кармана в отдаленные сроки; • отсутствие хорошей адаптации материала к десневой стенке, что приводит к развитию вторичного кариеса. Пломбирование контактных полостей невозможно без использования различных матричных систем, матриц, межзубных клиньев и др. (рис. 7.14). Применение матрицы во время пломбирования: • способствует удержанию материала в полости во время его конденсации; • улучшает адаптацию материала в области десневой стенки; • обеспечивает создание правильного контура контактной поверхности; •  в ряде случаев, если матрица плотно затянута вокруг шейки зуба матрицедер-жателем, предохраняет полость от попадания крови и десневой жидкости. в ряде случаев, если матрица плотно затянута вокруг шейки зуба матрицедер-жателем, предохраняет полость от попадания крови и десневой жидкости.Р  ис. 7.14. Матричные системы: а — секционная матричная система «ЗМ» наложена, б — матрицедержатель, различные матрицы, межзубные клинья. ис. 7.14. Матричные системы: а — секционная матричная система «ЗМ» наложена, б — матрицедержатель, различные матрицы, межзубные клинья.Матрицы могут иметь различный дизайн. Матрица со специальным ушком применяется в случаях, если десневая стенка полости расположена ниже уровня десны. В некоторых случаях, при обширных разрушениях коронковой части зуба, приходится использовать матрицедержатель. Для правильного восстановления контактного пункта необходимы межзубные клинья различных размеров. Они плотно прижимают матричную ленту к тканям зуба, обеспечивая фиксацию матрицы и предотвращая образование нависающего края материала в межзубном промежутке. Клинья бывают пластиковыми и деревянными. С помощью деревянных клиньев можно проводить «предварительное расклинивание». Клин вводят между межзубным сосочком и матрицей, обеспечивая плотное прилегание матрицы к зубу: треугольное сечение клина должно соответствовать форме и размеру межзубного сосочка. Намокая, клин разбухает и слегка раздвигает зубы. При пломбировании полостей II класса, даже в девитальных зубах, необходимо проводить обезболивание, так как наложение матрицедержателя или введение клина болезненны для пациента. П  равильно сформированная контактная поверхность зуба ни в коем случае не может быть плоской — она имеет форму, близкую к сферической. Зона контакта между зубами должна располагаться в области экватора и чуть выше — как в интактных зубах. Распространенной ошибкой является моделирование контактного пункта на уровне краевых гребней зубов: в этом случае помимо застревания пищи в межзубном промежутке возможны сколы материала, из которого выполнена пломба. Как правило, эта погрешность связана с использованием плоской матрицы, не имеющей выпуклого контура в области экватора. равильно сформированная контактная поверхность зуба ни в коем случае не может быть плоской — она имеет форму, близкую к сферической. Зона контакта между зубами должна располагаться в области экватора и чуть выше — как в интактных зубах. Распространенной ошибкой является моделирование контактного пункта на уровне краевых гребней зубов: в этом случае помимо застревания пищи в межзубном промежутке возможны сколы материала, из которого выполнена пломба. Как правило, эта погрешность связана с использованием плоской матрицы, не имеющей выпуклого контура в области экватора.Рис. 7.15. Формирование контактного ската краевого гребня зуба с применением абразивного диска «ЗМ». Формирование контактного ската краевого гребня осуществляется с помощью штрипсов или дисков «SofLex» (рис. 7.15). Наличие ската краевого гребня предотвращает сколы материала в этой области и застревание пищи. При пломбировании полостей II класса традиционно применяют композитные материалы класса гибридов, пакуемые композиты и амальгаму. В связи с повышенными эстетическими требованиями амальгаму используют в основном при пломбировании моляров. Гибридные композитные материалы обеспечивают хороший эстетический и функциональный эффект при пломбировании полостей II класса, однако если разрушение контактной поверхности зуба значительно и необходим особенно плотный контакт материала и матрицы, следует использовать постериориты из-за их пакуемой консистенции. Первым слоем при работе с постериоритами следует наносить текучие материалы (особенно в придесневой области) для обеспечения адаптации материала к тканям зуба. Применение ормокеров и упроченных компомеров также обеспечивает хороший эффект пломбирования; упроченные стеклоиономерные цементы используют при пломбировании очень мелких полостей. Качество пломбирования полостей П класса проверяют с помощью флосса. Тестом для оценки качества восстановления контактной поверхности зуба служит затрудненное введение флосса в межзубный промежуток, свободное скольжение по поверхностям зуба и пломбы и выведение его с характерным щелчком. Если флосс застревает в межзубном промежутке или надрывается, то это указывает на наличие дефекта или нависающего края пломбы, которые необходимо выявить и устранить. 7.2.3. Препарирование и пломбирование полостей III класса К  полостям III класса относятся поражения, локализующиеся на контактных поверхностях резцов и клыков, без нарушения целостности угла коронковой части зуба (рис. 7.16). полостям III класса относятся поражения, локализующиеся на контактных поверхностях резцов и клыков, без нарушения целостности угла коронковой части зуба (рис. 7.16).Рис. 7.16. Кариозные полости III класса 21 и 22 зубов. Диагностика. При наличии поражений III класса пациенты жалуются на застревание флосса и пищи в межзубном промежутке, на появление темного или белого просвечивающего пятна. Болевые ощущения зависят от глубины кариозной полости. Полости III класса располагаются, как правило, на смежных контактных поверхностях, поэтому при обнаружении такой полости на одном зубе необходимо тщательно осмотреть смежную контактную поверхность. Препарирование. При препарировании полостей III класса важное значение имеет доступ — прямой, язычный или вестибулярный. Прямой доступ возможен в случае отсутствия рядом стоящего зуба или при наличии отпрепарированной полости на смежной контактной поверхности. Предпочтителен язычный доступ, так как он позволяет сохранить вестибулярную поверхность эмали и обеспечить более высокий эстетический уровень восстановления зуба. Этапы препарирования полости III класса. 1. Шаровидным бором проходят через эмаль к месту поражения, располагая его перпендикулярно поверхности эмали зуба. 2. Контактную стенку полости иссекают эмалевым ножом или бором, предварительно защитив рядом стоящий интактный зуб металлической матрицей. 3. Проводят удаление размягченного дентина. 4. Формируют, при необходимости, ретенционные пункты и дополнительную площадку на язычной поверхности, максимально сохраняя ткани контактной поверхности зуба. 5  . Удаляют эмаль, лишенную подлежащего дентина и обрабатывают края финишными борами; возможно сохранение вестибулярной эмали, лишенной подлежащего дентина, если она не имеет трещин и признаков деминерализации. . Удаляют эмаль, лишенную подлежащего дентина и обрабатывают края финишными борами; возможно сохранение вестибулярной эмали, лишенной подлежащего дентина, если она не имеет трещин и признаков деминерализации.Рис. 7.17. Правильно сформированная полость III класса (схема): а — вид со стороны апроксимальной поверхности; б — углы и стенки полости III класса; 1 — вестибулярная стенка; 2 — десневая стенка, 3 — язычная стенка; 4 — аксиальная стенка (дно полости); 5 — аксиально-вестибулярно-язычный угол; 6 — аксиально-вестибулярно-десневой угол; 7 — аксиально-язычно-десневой угол. Правильно сформированная полость III класса (рис. 7.17) имеет 3 стенки (язычную, вестибулярную, десневую), 6 линейных углов (язычно-десневой, резцовый, вестибулярно-десневой, аксиально-десневой, аксиально-язычный, аксиально-вестибулярный), 3 точечных угла (аксиально-язычно-десневой, аксиально-резцовый, аксиально-вестибулярно-десневой). Ретенционные пункты формируют в точечных углах, а ретенционную борозду, как правило, — только в аксиально-десневом углу. Пломбирование. При пломбировании полостей III класса необходимо стремиться к правильному восстановлению контактного пункта, что возможно только при использовании контурных матриц, изогнутых по плоскости, и межзубных клиньев. Выбирая материал для пломбирования полостей III класса, следует учитывать: расположение зуба и его «участие» в улыбке, размеры и локализацию кариозной полости, эстетические требования пациента и его экономические возможности. Для пломбирования полостей III класса можно использовать композиты, компомеры, стеклоиономерные (полиалкенатные) цементы и амальгаму. К  омпозитные материалы (класса макрофилов, микрофилов и гибридов, низкомодульные материалы), компомеры и ормокеры позволяют обеспечить наиболее эстетичный результат; стеклоиономерные цементы следует применять или в случаях, когда невозможно протравливание тканей зуба, или по экономическим соображениям. омпозитные материалы (класса макрофилов, микрофилов и гибридов, низкомодульные материалы), компомеры и ормокеры позволяют обеспечить наиболее эстетичный результат; стеклоиономерные цементы следует применять или в случаях, когда невозможно протравливание тканей зуба, или по экономическим соображениям.Рис. 7.18. Кариозные полости IV класса 11, 21 и 22 зубов. Амальгама может быть использована при пломбировании небольших полостей III класса клыков, препарированных с использованием язычного доступа. 7.2.4. Препарирование и пломбирование полостей IV класса К IV классу относятся полости, расположенные на контактных поверхностях резцов и клыков с нарушением угла коронковой части зуба и его режущего края (рис. 7.18). Диагностика. Не вызывает затруднений, так как для дефектов IV класса характерно отсутствие значительной части зуба. Жалобы пациента связаны с причиной дефекта. При травме, если скол произошел на уровне дентина, боль возникает в ответ на химические, температурные и механические раздражители, при наличии кариеса выраженность болевых ощущений зависит от глубины кариозного процесса. П  репарирование. При работе с полостями IV класса, независимо от их происхождения, важно не только восстановить форму зуба, но и имитировать цветовую гамму и прозрачность зуба. репарирование. При работе с полостями IV класса, независимо от их происхождения, важно не только восстановить форму зуба, но и имитировать цветовую гамму и прозрачность зуба.Рис. 7.19. Правильно сформированная полость IV класса (схема): а — вид с вестибулярной стороны; б — вид с язычной стороны — сформирована дополнительная площадка. Этапы препарирования полости IV класса. 1. Очищают поверхность зуба от налета и проводят обезболивание. 2. Определяют цвет зуба с использованием шкалы Вита или цветного шаблона для данного материала. 3. После наложения коффердама препарируют полость. 4. При глубокой полости накладывают лечебную и/или изолирующую прокладку. 5. Протравливают ткани зуба и наносят адгезивную систему. 6. Восстанавливают контуры дентина опаком подходящей расцветки. 7. Восстанавливают язычную поверхность. 8. Восстанавливают вестибулярную поверхность. 9. Удаляют матрицу, нити и коффердам. 11. Производят финишную обработку поверхности композита. 12. Проверяют окклюзию и наносят герметик поверхности. В процессе препарирования рекомендуется формирование ретенционной и резистентной формы, так как адгезии композитных материалов часто бывает недостаточно. Особенностями препарирования полости IV класса являются: • широкий фальц или препарирование вестибулярной поверхности под винир для достижения лучшей эстетики (рис. 7.19, а); • формирование в некоторых случаях дополнительной площадки на язычной поверхности (рис. 7.19, б); • щадящее препарирование тканей зуба при формировании десневой стенки полости в случае распространения кариозного процесса ниже уровня десны; • максимально щадящее препарирование дентина при травматическом происхождении дефекта.  Рис. 7.20. Простейшая цветовая конструкция зуба (схема): а — цветовые зоны зуба: 1 — оттенок шейки; 2 — оттенок тела зуба; 3 — оттенок края резца; б — соотношение опако-вых и прозрачных оттенков: 1 — имитация контуров дентина опаковым композитом; 2 — имитация эмали прозрачными оттеками композита. Пломбирование. Учитывая повышенные эстетические требования к пломбированию полостей IV класса, необходимо подробнее остановится на определении цвета пломбировочного материала. Врач должен выбрать несколько оттенков опака (непрозрачного композита) — для пришеечной и контактных частей пломбы, для режущего края, комбинация которых даст необходимый цветовой эффект (рис. 7.20). Определять цвет следует при дневном освещении или при свете светильника поля. Лампу стоматологической установки, если она дает желтоватый свет, необходимо выключать. Зуб перед определением цвета следует очистить от налета и удалить измененные в цвете ткани и остатки старых пломб. Нельзя определять цвет, если ткани зуба пересушены — они всегда светлее. Выбирая оттенок, необходимо помнить, что важную роль играет оттенок тканей, на которые накладывается композит. Пломбирование полостей IV класса рекомендуется осуществлять в такой последовательности: • восстановление контуров дентина из опака, композитного материала или стеклоиономера; • формирование язычной поверхности с помощью целлулоидной матрицы и межзубного клина; • формирование вестибулярной части пломбы, начиная с пришеечной области. Необходимым условием успеха является правильное формирование контактного пункта: в норме он должен начинаться там, где заканчивается межзубный сосочек. Если сформировать его ближе к десневому краю, то композит будет давить на межзубный сосочек, причиняя боль и вызывая его воспаление. При расположении контактного пункта только в области режущих краев пациенты обычно жалуются на разбрызгивание слюны при разговоре. Построение режущего края из композитных материалов всегда происходит в два этапа: • формирование язычного фрагмента режущего края. Первое отсвечивание проводится через эмаль или ранее наложенный композит с вестибулярной стороны; • формирование вестибулярного фрагмента режущего края; отсвечивание проводится через отвержденный язычный фрагмент. Высокая нагрузка на угол коронковой части зуба и повышенные эстетические требования определяют выбор пломбировочных материалов — композитов класса гибридов. Допускается комбинирование: язычный фрагмент реставрации и режущий край — из гибридного композита, а вестибулярный фрагмент — из композита класса микрофилов, обладающих отличной полируемостью и длительным сохранением блеска. Применение компомеров и ормокеров также вполне допустимо, так как им присущи все необходимые свойства, однако их полируемость и способность сохранять блеск проигрывают композитам класса микрофилов. Качество пломбы в отдаленные сроки во многом зависит от правильной финишной обработки: только полирование поверхности композита до «сухого блеска», сравнимого с блеском естественной эмали, предотвратит окрашивание пломбы пищевыми пигментами (а у женщин — губной помадой). Для получения «сухого блеска» необходимо соблюдать все этапы окончательной обработки композитной пломбы. Применение герметика поверхности улучшает цветостабильность композита в условиях полости рта. 7.2.5. Препарирование и пломбирование полостей V класса С  огласно классификации Блэка, к полостям V класса относятся поражения твердых тканей зуба, локализующиеся в придесневой трети как с вестибулярной, так и с язычной сторон (рис. 7.21). огласно классификации Блэка, к полостям V класса относятся поражения твердых тканей зуба, локализующиеся в придесневой трети как с вестибулярной, так и с язычной сторон (рис. 7.21).Рис. 7.21. Кариозная полость V класса 36 зуба. По классификации кариеса ВОЗ 9-го пересмотра в пришеечной области может быть диагностирован кариес эмали, кариес дентина, кариес цемента. Одной из причин развития кариеса в пришеечной области, как правило, становится пренебрежение правилами гигиенического ухода за полостью рта. Рост зубной бляшки приводит к возникновению повышенной чувствительности, что затрудняет, в свою очередь, правильную чистку зубов — возникает так называемый «порочный круг». В пришеечной области развиваются некариозные дефекты — эрозия эмали, клиновидный дефект, также относимые к V классу по классификации Блэка. Диагностика. Диагноз влияет на объем препарирования, выбор формы полости и пломбировочного материала. По показаниям может быть назначена реминерализующая терапия. После определения локализации, размеров поражения и доступа при препарировании важно выявить, распространился ли процесс под десну и есть ли необходимость коррекции слизистой оболочки десневого края. Если полость выполнена грануляционной тканью, то ее необходимо удалить, а полость временно запломбировать цементом или масляным дентином до заживления тканей десневого края. Р  ис. 7.22. Правильно сформированная полость V класса (схема): а — схематичное изображение полости; ис. 7.22. Правильно сформированная полость V класса (схема): а — схематичное изображение полости;б — углы и стенки полости V класса: 1 — мезиальная стенка; 2 — десневая стенка; 3 — аксиальная стенка (дно полости); 4 — дистальная стенка; 5 — резцовая стенка; 6 — мезиально-аксиально-десневой угол; 7 — мезиально-аксиально-резцовый угол; 8 — дистально-аксиально-резцовый угол; 9 — дистально-аксиально-десневой угол. Подготовка к препарированию предусматривает ряд манипуляций. 1. В первую очередь проводят обезболивание. Для зубов с 18 до 28 и с 35 по 45 предусматривается инфильтрационная анестезия, а для 48—46 и 36—38 зубов — проводниковая анестезия. 2. Удаляют мягкий налет с применением циркулярных щеток, резиновых чашечек, абразивных паст; можно использовать аппарат для удаления налета «Air-Flow» («EMS»). 3. Определяют цвет зуба и наносят кариес-маркер для выявления зоны деминерализации эмали и ее размера. |