Митральные пороки сердца

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

|

Министерство Среднего и Высшего образования Республики Узбекистан Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан Нукусский Филиал ТашПМИ ЛЕКЦИЯ №5 По факультетской терапии На тему: Митральные пороки сердца Для студентов 4 курса лечебного факультета Нукус-2015 Лекция №5 Митральные пороки сердца Цель лекции: Ознакомление студентов с гемодинамикой, клиникой, диагностикой, дифференциальной диагностикой, осложнением и лечением митральных пороков сердца. Ключевые слова: митральные пороки сердца, гемодинамика, застой в малом кругу кровообращения, ритм перепела, отек легких, гипертрофия левого предсердия, гипертрофия левого желудочка, одышка, мерцательная аритмия. Основные вопросы лекции: 1. Митральный стеноз

2. Митральная недостаточность

Содержание лекции 1.Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митральный стеноз)  1.0.Митральный стеноз — это сужение левого атриовентрикулярного отверстия, которое приводит к затруднению опорожнения левого предсердия (ЛП) и увеличению градиента диастолического давления между ЛП и левым желудочком (ЛЖ). 1.1.Эпидемиология. Частота встречаемости изолированного МС у мужчин и женщин одинаковая. Формирование митрального стеноза, как правило, начинается в молодом возрасте или в детстве, однако в большинстве случаев первые субъективные признаки заболевания, заставляющие больного обратиться к врачу (одышка, снижение работоспособности и др.), появляются в более зрелом возрасте (25–40 лет). 1.2.Этиология Наиболее частой причиной митрального стеноза является ревматический эндокардит, причем более чем в половине случаев ревматизм протекает латентно, скрыто и нередко остается нераспознанным.. Ревматический стеноз левого предсердно-желудочкового отверстия часто сочетается с недостаточностью митрального клапана. Более редкими причинами стеноза левого атриовентрикулярного отверстия являются инфекционный эндокардит и атеросклероз с поражением створок митрального клапана (фиброз, кальциноз) и др. Врожденный митральный стеноз относится к разряду казуистических случаев и, как правило, сочетается с другими врожденными аномалиями сердца. Поражение митрального клапана при ревматическом эндокардите характеризуется:

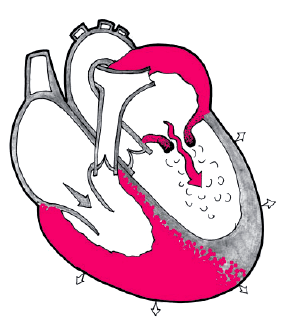

На ранних стадиях заболевания изменения митрального клапана ограничены лишь утолщением и сращением его створок и комиссур, которые обычно легко разделяются при комиссуротомии. Поздние стадии митрального стеноза характеризуются резким склерозированием, утолщением и кальцинозом створок, которые становятся малоподвижными, ригидными. В тяжелых случаях происходит деформация подклапанного пространства: хорды и папиллярные мышцы припаяны к створкам клапана, верхушка ЛЖ сужена. 1.3.Патогенез. Изменения гемодинамики Почти все характерные для митрального стеноза гемодинамические расстройства обусловлены значительным сужением левого предсердно-желудочкового отверстия. Можно выделить несколько гемодинамических следствий существования этого препятствия на пути кровотока. 1. Гипертрофия и дилатация левого предсердия. В норме площадь левого предсердно-желудочкового отверстия составляет 4–6 см2. Уменьшение площади отверстия до 4 см2 и менее создает препятствие диастолическому току крови из ЛП в ЛЖ (так называемый “первый барьер”), которое может быть преодолено только при повышении давления в предсердии. Например, если площадь отверстия уменьшается до 1,0–1,5 см2, для поддержания нормального диастолического тока крови давление в левом предсердии должно возрасти до 20–25 мм рт. ст. и выше (в норме — около 5–7 мм рт. ст.). Повышение давления в левом предсердии приводит к формированию его гипертрофии, а затем и дилатации. 2. Легочная гипертензия. Вторым гемодинамическим следствием митрального стеноза является застой крови в малом круге кровообращения и повышение давления в легочной артерии. Различают два варианта легочной гипертензии.

Более или менее длительное существование легочной гипертензии закономерно сопровождается развитием органических пролиферативных и склеротических процессов в стенке артериол малого круга кровообращения, которые постепенно облитерируются. Эти необратимые изменения сосудов малого круга поддерживают стойкое повышение давления в легочной артерии, которое не устраняется даже после хирургической коррекции порока. На пути кровотока появляется так называемый “второй барьер”. Легочная гипертензия во многом определяет клиническую картину митрального стеноза. На ранних стадиях заболевания (при умеренном сужении левого атриовентрикулярного отверстия) давление в легочной артерии повышается только в период физической или психоэмоциональной нагрузки, когда по понятным причинам должен возрасти кровоток в малом круге кровообращения. При сохраненной систолической функции ПЖ наличие препятствия в области митрального клапана затрудняет отток крови от легких и происходит еще большее переполнение кровью венозного русла малого круга кровообращения. Уже на этом этапе развития заболевания возможно возникновение клинических признаков так называемой “левосердечной” недостаточности (одышка, сердечная астма, альвеолярный отек легких). Поздние стадии заболевания характеризуются высокими цифрами давления в легочной артерии даже в покое и еще большим его увеличением при физической нагрузке. Однако наличие активной легочной артериальной гипертензии (“второго барьера”) может рассматриваться также как своеобразный компенсаторный механизм, защищающий капиллярное русло от избыточного переполнения кровью, например, в период физической нагрузки, и, в известной степени, предотвращающий возникновение интерстициального и альвеолярного отека легких. 3. Гипертрофия и дилатация правого желудочка — это третье гемодинамическое следствие митрального стеноза, которое развивается в результате длительного существования легочной артериальной гипертензии и повышенной нагрузки сопротивлением на ПЖ. При этом в правом желудочке резко возрастает как систолическое, так и конечно-диастолическое давление. В дальнейшем при снижении сократительной способности развивается правожелудочковая недостаточность с застоем крови в венозном русле большого круга кровообращения. Таким образом, поздние стадии митрального стеноза характеризуются выраженным застоем крови в обоих кругах кровообращения и легочной гипертензией. 4. “Фиксированный” ударный объем. Величина сердечного выброса (МО и СИ) в покое у разных больных митральным стенозом может существенно варьировать. В большинстве случаев умеренное сужение левого предсердно-желудочкового отверстия сопровождается нормальным сердечным выбросом в покое. Однако при физической нагрузке, психоэмоциональном напряжении или тахикардии, вызванной лихорадкой и другими причинами, наблюдается существенно меньший прирост УО, чем у здоровых лиц. У больных с выраженным стенозом (т.е. с наличием “первого барьера”), особенно при значительной легочной артериальной гипертензии (“второй барьер”), сердечный выброс оказывается сниженным уже в покое (рис. 8.2, б). При физической нагрузке он увеличивается незначительно или даже падает. Таким образом, четвертой важнейшей особенностью изменений внутрисердечной гемодинамики у больных митральным стенозом является неспособность сердца увеличивать УО в ответ на нагрузку. Этот феномен и получил название — “фиксированный” УО. Рано или поздно “фиксированный” УО приводит к снижению перфузии периферических органов и тканей (головной мозг, скелетные мышцы, почки и т.п.) и нарушению их функции. К числу других последствий митрального стеноза относятся:

относительная недостаточность клапана легочной артерии, развивающаяся при длительном и выраженном повышении давления в легочной артерии в результате расширения ее ствола и неплотного смыкания морфологически неизмененных створок клапана, что является причиной обратного диастолического тока крови из легочной артерии в ПЖ, создающего ему дополнительную объемную перегрузку. Следует также заметить, что в патогенезе многих расстройств, наблюдающихся у больных митральным стенозом, большое значение имеют нарушения нейрогормональной регуляции кровообращения. Так же как и при хронической сердечной недостаточности другой этиологии, снижение сердечного выброса, высокое давление в левом предсердии, застой крови в легких и венах большого круга кровообращения способствуют активации САС, почечно-надпочечниковой РААС, а также местных тканевых нейрогормональных систем, в том числе тканевой РАС и вазоконстрикторных эндотелиальных факторов. Эти изменения способствуют еще большей выраженности:

1.4.Патоморфология митрального стеноза. Поражение митрального клапана при ревматическом эндокардите характеризуется: утолщением створок митрального клапана (воспалительный отек с последующим развитием фиброзной ткани); сращением комиссур; сращением и укорочением хорд клапана; развитием кальциноза створок, фиброзного кольца и подклапанных структур и другими признаками. На ранних стадиях заболевания изменения митрального клапана ограничены лишь утолщением и сращением его створок и комиссур, которые обычно легко разделяются при комиссуротомии. Поздние стадии митрального стеноза характеризуются резким склерозированием, утолщением и кальцинозом створок, которые становятся малоподвижными, ригидными. В тяжелых случаях происходит деформация подклапанного пространства: хорды и папиллярные мышцы припаяны к створкам клапана, верхушка ЛЖ сужена 1.5.Степени сужения митрального отверстия В норме площадь митрального отверстия составляет 4-6 см2. Наиболее правильно о выраженности МС судить по площади атриовентрикулярного отверстия (препятствие, создающееся в диастолу (табл. 1) Таблица 1. Степени тяжести митрального стеноза

. Клинические проявления митрального стеноза наблюдаются при сужении митрального отверстия до 2,5 см2 и менее. При площади левого атриовентрикулярного отверстия более 1,5 см2 проявления МС обычно отсутствуют в покое, но могут возникать при физической нагрузке. 1.6.Клиническая картина Клиническая картина митрального стеноза определяется степенью сужения левого предсердно-желудочкового отверстия, величиной градиента давления между левым предсердием и левым желудочком и выраженностью легочной гипертензии. Несмотря на то что этот порок сердца формируется, как правило, в молодом возрасте, первые субъективные его признаки, заставляющие больного обратиться к врачу, нередко появляются через 10–15 лет. Однако даже в этот начальный период развития заболевания при физикальном исследовании у больного можно выявить характерные клинические, рентгенологические и эхокардиографические признаки митрального порока сердца. Отсутствие в течение некоторого времени жалоб чаще всего объясняется сравнительно небольшим градиентом давления между ЛП и ЛЖ и отсутствием, по крайней мере в покое, легочной гипертензии. Со временем, как правило, происходит прогрессирование заболевания, что связано с повторными ревматическими атаками (нередко также протекающими латентно и скрыто), а также с действием некоторых факторов, провоцирующих ухудшение состояния больных (беременность, интеркурентные инфекции, анемии и др.). Ниже представлено описание развернутой клинической картины заболевания, характерной для больных с полностью сформировавшимся пороком сердца и имеющих большинство физикальных и субъективных признаков, подтверждающих наличие описанных выше гемодинамических последствий этого порока. Жалобы Одышка — один из наиболее ранних симптомов болезни. Она связана с застоем крови в малом круге кровообращения и легочной гипертензией. Одышка вначале появляется при физической нагрузке или психоэмоциональном напряжении, лихорадке, сексуальной активности, т.е. в ситуациях, сопровождающихся активацией САС и тахикардией. Последняя приводит к укорочению диастолы и еще более неполному опорожнению ЛП, давление в котором возрастает еще больше. Это сопровождается повышением давления в венах малого круга и соответствующими нарушениями легочной вентиляции. В дальнейшем одышка появляется при все меньшей нагрузке и даже в покое. Так же как и при других заболеваниях сердца, сопровождающихся застоем крови в малом круге кровообращения, у больных митральным стенозом одышка нередко приобретает черты ортопноэ, усиливаясь или появляясь в горизонтальном положении и уменьшаясь или исчезая в положении больного сидя. Нередко в этих случаях появляется сухой кашель, преимущественно в положении больного лежа на спине. Эта особенность одышки связана с увеличением притока крови к правым отделам сердца и переполнением кровью малого круга, наступающими в горизонтальном положении пациента. |