рпра. Научная работа в музеях основные направления и виды научноисследовательской работы в музеях

Скачать 1.46 Mb. Скачать 1.46 Mb.

|

|

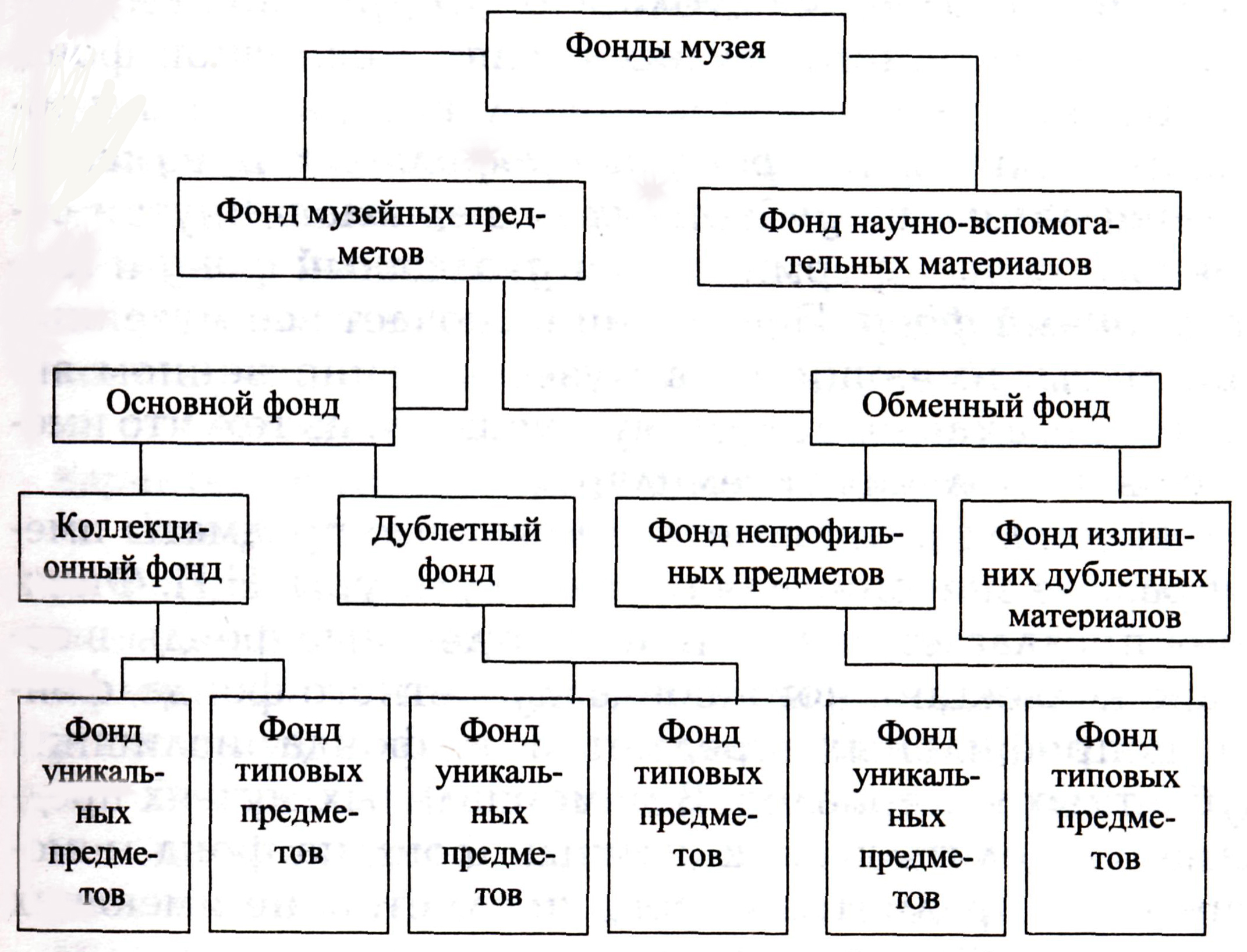

тематической коллекцией. Коллекция является мемориальной, если образующие ее разнотипные предметы связаны с определенным лицом или историческим событием. Коллекция, созданная частным лицом и поступившая на хранение в музей, именуется личной коллекцией. Совокупность музейных коллекций называют музейным собранием. Вместе с тем существует и более широкая трактовка этого понятия, согласно которой под музейным собранием понимается научно организованная совокупность не только музейных предметов, но и научно-вспомогательных материалов, а также хранящихся в музее различных средств научно-информационного обеспечения, в частности архива и библиотеки. Все вышесказанное свидетельствует о том, что фонды музея должны быть научно организованы. Во-первых, научная организация фондов позволяет фиксировать юридическое положение предмета, а также его значение для науки и культуры в целом и для конкретного музея в частности. Во-вторых, научная организация фондов создает наиболее оптимальные условия для формирования фондов, их хранения, исследования и использования. 1. 2. Научная организация музейных фондов В соответствии со значением предметов для науки и культуры и их юридическим положением музейные фонды делятся на основной фонд, состоящий из музейных предметов, и научно-вспомогательный фонд, включающий научно-вспомогательные материалы. В естественно-научных музеях имеется еще и фонд сырьевых материалов. В него входят объекты природы, предназначенные для лабораторных исследований и препарирования — шкурки животных, влажные экспедиционные сборы, материалы, подготавливаемые для длительного хранения. Выделение этого фонда обусловлено тем, что в процессе исследований и препарирования часть объектов природы может утратить свойства музейного предмета. Включение объекта в этот фонд носит временный характер. Более дробное деление фондов музея является дискуссионным. Наиболее распространена концепция Н.П. Финягиной. В соответствии с этой концепцией фонды музея делятся на фонд музейных предметов и фонд научно-вспомогательных материалов. Фонд музейных предметов делится на: основной и обменный. Музейные предметы, которые составляют основу собрания и на базе которых осуществляется вся деятельность музея, образуют основной фонд. Музейные предметы, в которых данный музей не нуждается, включаются в обменный фонд. Он предназначен для передачи его содержимого в другие музеи на безвозмездной основе или в порядке обмена на профильные предметы с разрешения Министерства культуры.  Н.П. Финягина. Схема состава музейных фондов по значению и юридическому положению В музейных фондах встречаются непрофильные материалы, которые данному музею не нужны, но они обладают значимостью, порой огромной, для науки и культуры в целом. Кроме того, в музейных фондах встречаются полностью идентичные предметы — дублеты. Согласно существующим нормативам, при наличии в музейном собрании нескольких дублирующих друг друга музейных предметов пять из них входят в основной фонд, а остальные — в обменный фонд, который, таким образом, делится на: фонд непрофильных предметов и фонд излишних дублетных материалов. Внутри основного фонда формируются дублетный фонд и коллекционный фонд. Последний включает все музейные предметы, имеющиеся в музее в единственном экземпляре, а также по одному, лучшему, из тех, что имеются в нескольких экземплярах. Поскольку типовые и уникальные предметы имеют разное значение для науки и культуры, Н.П. Финягина предлагает выделять их в отдельные фонды в составе коллекционного фонда, дублетного фонда, фонда непрофильных предметов и фонда излишних дублетных материалов. В мемориальных музеях предлагается делить коллекционный фонд на фонд мемориальных предметов и фонд предметов, не имеющих мемориального значения. Определенные особенности имеют фонды ряда естественно-научных музеев. В силу индивидуальности и неповторимости объекты природы не подлежат выделению в обменный или дублетный фонды. В музеях системы Российской академии наук и Министерства общего и профессионального образования основной фонд, как правило, делится на научный фонд и экспозиционный фонд. В основе этого деления лежат различные способы фиксации и формы консервации материала, которые имеют неравноценную значимость для исследования и экспонирования. Дело в том, что влажные препараты, зафиксированные при помощи спиртовых смесей, быстро обесцвечиваются и теряют экспозиционный вид. Однако анатомические и морфологические особенности организма сохраняются в полной мере, что очень важно для проведения исследований. Препараты, при фиксации которых использовалась смесь с формалином, обесцвечиваются очень незначительно, но структура тканей нарушается. Поэтому, сохраняя экспозиционную привлекательность, они становятся практически непригодными для полноценного научного исследования. Далее, классическими объектами научных исследований являются тушки, однако аттрактивными свойствами они почти не обладают. Напротив, аттрактивность чучел весьма велика, но они не могут являться объектом исследования в строгом смысле слова, поскольку представляют собой уже не подлинники, а реконструкцию, особенности которой в большей степени определяется мастерством таксидермиста, нежели характером самого природного объекта. Таким образом, необходимость выделения научного фонда в ряде естественно-научных музеев обусловлена тем, что именно он должен представлять собой документальный и вещественно зафиксированный итог работы музея по исследованию природы региона. Принадлежность предметов к основному и научно-вспомогательному фондам оформляется различными документами. Музейные предметы всех музеев страны образуют Музейный фонд Украины. Его состав, организацию и порядок использования впервые определило «Положение о Музейном фонде Союза ССР» (1965 г.). Наряду с музейными предметами в состав Музейного фонда Украины входят все выявленные предметы музейного значения, находящиеся в собственности частных лиц, общественных и религиозных объединений и организаций. Таким образом, по своему составу Музейный фонд подразделяется на государственную и негосударственную части, но независимо от форм собственности все памятники истории и культуры, включенные в его состав, являются неотъемлемой частью культурного наследия народов Украины. Они не подлежат вывозу за пределы страны, а их временный вывоз регулируется Законом Украины «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Памятники, включенные в состав государственной части Музейного фонда, не подлежат отчуждению, за исключением случаев утраты, разрушения или обмена на другие музейные предметы и коллекции. Музейная коллекция является неделимой. Включение памятников истории и культуры в состав Музейного фонда и исключение из него осуществляет орган исполнительной власти, на который возложено государственное регулирование в области культуры. Это производится путем регистрации соответствующего факта в Государственном каталоге Музейного фонда Украины. Типы музейных предметов (источников). Предметы, входящие в состав музейных фондов, различаются своими физическими свойствами, а также способом фиксации информации, что принимается за основу при организации их изучения и хранения. В настоящее время выделяют шесть типов музейных предметов, или источников: вещественные, изобразительные, письменные, фонические источники, фото- источники, кино-источники. Вещественные (вещевые) источники — музейные предметы, представляющие собой вещи, сделанные людьми и обладающие определенной утилитарностью. Это орудия труда, бытовая утварь, средства передвижения, оружие и другие предметы разнообразного назначения, которые содержат информацию о хозяйственной деятельности, бытовом укладе, социальной организации, эстетических и религиозных представлениях. Содержащаяся в вещественном источнике информация передается непосредственно через материальную сторону предмета — его форму, устройство, материал, размер, вес, цвет. Изобразительные источники — это музейные предметы, которые содержат информацию, зафиксированную посредством зрительного образа. Одни образы передают зрительное представление, пусть и условное, об общем виде, форме, материале, цвете предметов. Эти образы создают произведения изобразительного искусства — живопись, графика, скульптура. Другие образы имеют отдаленные черты сходства с изображаемым объектом и содержат элемент геометрического подобия. Это схематические изображения — чертежи, планы, карты. Письменные источники — музейные предметы, содержащие информацию, зафиксированную с помощью знаков письма — букв, цифр и других символов. Письменные источники очень разнообразны, например, хроники, летописи, документы политических партий, статистические материалы, литературные и публицистические произведения, частная переписка, редкие книги. Фонические источники — музейные предметы, на которых с помощью специальных технических приспособлений зафиксирована информация в виде звуков человеческой речи, шумов, музыки и др. Это восковые валики или цилиндры — первоначальные носители записи, патефонные и граммофонные пластинки, магнитные ленты, компактные диски. Фото-источники — музейные предметы, содержащие информацию в виде изображения, полученного с помощью фотоаппаратуры. Это могут быть не только фотографии, но и негативы на стекле, пленке и других материалах, фотоотпечатки на бумаге, керамике, металле, диапозитивы на стекле или пленке. Кино-источники — музейные предметы, содержащие информацию в виде динамического изображения, которое фиксируется и воспроизводится с помощью технических средств. Предметы, относящиеся к источнику определенного типа, нередко содержат элементы источников другого типа. Элементы изобразительных источников часто присутствуют в книгах в виде, например, миниатюр. Соотношение в фондах тех или иных типов музейных предметов зависит от профиля музея и его конкретной специфики. В музеях науки и техники преобладают, например, вещественные источники — машины, точные приборы, механизмы, а в литературных музеях представляют письменные источники. Вид музейных предметов. Следующей единицей классификации фондов является вид музейных предметов, который выделяется на основе общности одного или нескольких признаков. Ими могут быть, например, материал, функциональное назначение, техника изготовления предмета или же сочетание отдельных признаков. Например, вещевые источники подразделяются по материалу — дерево, металл, камень, керамика, стекло, ткани, кость, перламутр, пластмассы. Понятия, обозначающие материал, носят собирательный характер. Например, в понятие «керамика» — грубая керамика, фарфор, фаянс. Разновидность материала может служить основанием последующего деления вещественных источников. Далее вещевые коллекции могут делиться по функциональному назначению предметов (орудия труда, оружие, предметы быта), территориальному признаку, времени производства, авторской принадлежности. В зависимости от характера коллекции порядок деления может меняться, а некоторые из рубрик и вовсе выпадают. Коллекцию изобразительных источников часто делят на коллекцию произведений изобразительного искусства и на коллекцию схематических изображений. Произведения искусства делятся сначала по видам — живопись, скульптура, графика, затем по времени создания, школам, жанрам, авторской принадлежности. Принципами деления схематических изображений могут выступать территориальный признак, время создания, техника изготовления, содержание. Коллекции письменных источников подразделяются на следующие виды музейных предметов: рукописные и печатные, учрежденческие и личные материалы, периодические и непериодические издания, книги, листовки, газеты, бланки. Фото-источники классифицируются по технике изготовления — негативы, позитивы, дагерротипы, по тематическому принципу — фотопортрет, сюжетные (событийные) фотографии, видовые фотографии. Но следует отметить, что в музееведении нет единого мнения о принадлежности фотодокументов к определенному типу музейных источников. В одних музеях они образуют самостоятельную группу, в других музеях их включают в изобразительный фонд, в третьих — в документальный фонд, объединяя при этом с письменными источниками. Наряду с коллекциями, образованными по рассмотренным принципам, в музейное собрание могут входить в качестве самостоятельных структурных единиц коллекции, составленные экспедициями, полученные от коллекционеров на условиях неделимости или же законсервированные как образец коллекционирования. Строение музейных фондов зависит не только от профиля музея, но и от его конкретной специфики. Таким образом, в основе научной организации фондов лежит несколько системообразующих признаков — научная и культурная значимость предметов, их юридическое положение, способ фиксации ими информации. С системой научной организации фондов связаны такие понятия, как состав музейных фондов и структура музейных фондов. В современной музееведческой литературе нет единой точки зрения на содержание и соотношение этих понятий. Согласно определению Н.П. Финягиной, состав музейных фондов — это «организация фондов, разделяющая их в соответствии со значением предметов для науки, культуры и деятельности самого музея, определяющая юридическое положение предметов». Структурой (строением) фондов она называет «такую систему организации фондов, которая основывается на взаимосвязях предметов и направлена, на создание оптимальных условий для их изучения, хранения, пополнения и использования». М.Е. Кучеренко и В.Н. Фомин понимают под составом музейных фондов совокупность конкретных предметов и материалов, образующих данное музейное собрание. Структуру музейных фондов они определяют как «систему организации музейного собрания, обладающую определенной совокупностью устойчивых связей, обеспечивающих ее целостность и сохранение основных свойств и функций при различных внешних и внутренних изменениях». В итоге такие понятия, как «основной фонд» и «научно-вспомогательный фонд» Н.П. Финягина включает в объем понятия «состав музейных фондов», а М.Е. Кучеренко и В.Н. Фомин — в объем понятия «структура музейных фондов». Соответственно вещевые, письменные, изобразительные и прочие источники являются по одной трактовке элементами структуры музейных фондов (Н.П. Финягина), по другой — элементами состава музейных фондов (М.Е. Кучеренко, В.Н. Фомин). *** Итак, фонды музея представляют собой совокупность всех материалов, которые в соответствии с установленными правилами поступили на постоянное хранение в музей. Они составляют основу, на которой осуществляется вся музейная деятельность. Для того, чтобы музеи успешно решали стоящие перед ними задачи, содержание их фондов должно соответствовать профилю музея, они должны быть научно организованы, а также должны непрерывно и целенаправленно пополняться в соответствии с уровнем развития профильной науки и музееведения. 2. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 2.1. Изучение музейных предметов. 2.2. Комплектование фондов музея 2.3. Учет музейных фондов 2. 4. Хранение музейных фондов (режим хранения фондов, задачи консервации и реставрации, упаковка и транспортировка музейных предметов, система хранения музейных фондов) С фондами работают все научные подразделения музея, и эта работа ориентирована на сохранение, исследование и использование музейных предметов. Их охрана начинается уже на этапе выявления в среде бытования и составляет суть одного из важнейших направлений музейной деятельности — комплектования фондов. На стадии отбора предметов начинается и процесс их изучения, цель которого — установить, имеют ли они музейную ценность. Приобретенные предметы фиксируются в документах музея как государственная собственность. Таким образом, осуществляется их юридическая охрана — учет фондов. Он проводится на основе дальнейшего изучения музейных предметов, поскольку только научные данные о них, зафиксированные в учетной документации, позволяют соотнести запись и конкретный предмет. Создать условия, обеспечивающие физическую сохранность предметов и доступ к ним пользователей, призвано хранение фондов. Оно также требует изучения музейных предметов, в ходе которого раскрывается общее и различное в их физико-химических свойствах, что позволяет выделить такие группы предметов, которые нуждаются в особых условиях хранения. Степень использования фондов также зависит от их изученности, поскольку всеобъемлющая поисковая система может быть создана лишь в результате детального и глубокого исследования музейных предметов. 2.1. Изучение музейных предметов. Теоретическое обоснование понятия «изучение музейных предметов» стало складываться в отечественном музееведении в 1960-е гг. Изучение музейных предметов состоит из трех последовательных этапов: атрибуции предметов, их классификации и систематизации, а затем интерпретации (истолковании). 1. Атрибуция, или определение ставит своей задачей выявить присущие предмету признаки — физические свойства, функциональное назначение, историю происхождения и бытования. Для этого устанавливается материал и способ изготовления предмета (ручной, механический, ковка, чеканка, литье, живопись, гравюра, литография, письмо, печать и пр.), цвет, форма, размер, вес (в случае с предметами нумизматики и предметами из драгоценных металлов), устройство, авторство, стилистические особенности, время и место создания и бытования предмета, его социальная, этническая, мемориальная принадлежность. Для изобразительных, письменных, фонических, фото- и киноисточников определяются также тема и сюжет. В ходе атрибуции расшифровываются надписи, клейма, марки и другие нанесенные на предмет знаки, определяется степень его сохранности и описываются имеющиеся на нем повреждения. В процессе определения музейного предмета проводится сопоставление всех присущих ему признаков, он сравнивается с другими аналогичными и родственными ему предметами. В этой работе большую помощь оказывает научная и справочная литература — монографии, справочники, каталоги, путеводители. Существуют также издания, специально предназначенные для помощи в определении предметов — определители. Они представляют собой иллюстрированные издания, в которых выделены и описаны признаки, присущие той или иной группе родственных предметов. Одни определители описывают предметы, родственные по материалу, другие описывают признаки предметов, родственных по назначению или среде бытования. Данные, полученные в результате определения предмета, фиксируются в учетных документах и научно-справочном аппарате музейных фондов. 2. Следующий этап — классификация и систематизация, призван установить взаимосвязи предметов. Целью классификации является деление предметов на группы в соответствии со всеми существенными признаками (общая классификация) или по одному из них (частная классификация). В зависимости от выбранного принципа это будет: хронологическая (по времени создания или бытования предметов) или географическая (по месту создания или бытования предметов), авторская или именная (объединяет предметы, относящиеся к одному лицу), тематическая (устанавливает отношение к темам профильной дисциплины) или предметная (группирует предметы по назначению или сюжету) классификация. На основе принятых музеем классификаций осуществляется систематизация, то есть группировка реально существующих в музейном собрании предметов с помощью карточек или современных электронных средств систематизации и хранения научной информации. Создается система каталогов, соответствующих классификационной схеме. 3. Завершающий этап — критический анализ и интерпретация (истолкование) их как источников знаний и эмоций. В его основе лежит синтез результатов атрибуции и систематизации, при этом устанавливаются подлинность, достоверность, репрезентативность предмета, объем содержащейся в нем информации, его аттрактивные, экспрессивные и коммуникативные качества, принадлежность к типовым или уникальным предметам и, наконец — музейная ценность. Исследователь может изучать не только отдельные предметы, но и их совокупность, которая составляет коллекцию. Однако теория и методика изучения музейных коллекций и собраний пока еще не разработаны. Предметы, обладающие определенными ценностными характеристиками, превращаются в музейные предметы, и это происходит в результате осуществления музеем одного из основных видов своей деятельности — комплектования музейных фондов. 2.2. Комплектование фондов музея Комплектование музейных фондов — целенаправленный, планомерный, процесс выявления и сбора предметов музейного значения для формирования и пополнения музейного собрания. Комплектование фондов можно рассматривать также как способ осуществления музеем своей социальной функции документирования процессов и явлений, происходящих в обществе и природе. Комплектование фондов — одна из сложнейших и наименее разработанных проблем современной теории и практики музейного дела. Словосочетание «комплектование музейных фондов» появилось в отечественном музееведении в конце 1940-х гг. и на протяжении почти трех десятилетий отождествлялось с термином «собирательская работа». Разграничение этих понятий впервые появилось в трудах Н.П. Финягиной и Ю.П. Пищулина, которые определяли комплектование фондов как планомерную и целенаправленную деятельность музея по выявлению предметов музейного значения, их приобретению и систематизации в фондах. Под собирательской работой стала пониматься составная часть комплектования музейных фондов — практическая деятельность по реализации программы комплектования. Таким образом, понятие «комплектование музейных фондов», наполнившись новым содержанием, стало отражать иной уровень работы с музейным собранием — концептуальный. Научная концепция комплектования музейных фондов содержит обобщенное системное представление о задачах, направлениях, формах и методах комплектования в соответствии с профилем музея и его местом в музейной сети. В ней определяются критерии отбора материалов в фонды с учетом целей и задач музея, а также круг и объем информации, фиксируемой в документах комплектования. В процессе источниковедческих исследований, работы с коллекциями, создания экспозиций и выставок, составляются планы комплектования фондов. Они могут быть: перспективными, рассчитанными на 5—10 лет, и текущими, то есть годовыми. Они складываются из плановых заявок работников фондовых и экспозиционных отделов. Эти заявки предварительно согласовываются между собой, чтобы сконцентрировать усилия на решении наиболее важных, не терпящих отлагательства задач комплектования. В зависимости от методов различают три основных вида или способа комплектования: систематическое, тематическое, комплексное. Систематическое комплектование регулярно пополняет музейные коллекции однотипными музейными предметами, иными словами, оно направлено на формирование и пополнение систематических коллекций. |